Динамика кадмиевой устойчивости проростков кукурузы и содержание в них растворимых углеводов в условиях наличия или отсутствия теплового закаливания

Автор: Чудинова Лариса Алексеевна, Чернышева Юлия Дмитриевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучалось изменение устойчивости проростков кукурузы к действию 1мМ раствора ацетата кадмия в условиях наличия или отсутствия предобработки закаливающей температурой (+40°С, 3 ч), а также ауксином (ИУК). Установлено формирование двух фондов глюкозы и сахарозы - свободного (СФ) и компартментированного (КФ) в побегах в нормальных условиях и их перераспределение при кадмиевом стрессе. Показано, что тепловая предобработка, а также экзогенная ИУК способствуют значительному росту уровня как СФ, так и КФ глюкозы в условиях последующего действия кадмия. Сделано предположение, что стресс-индуцируемое изменение компартментации растворимых сахаров является условием реализации их защитных функций, которые зависят не столько от количества растворимых сахаров в клетках, сколько от их способности к метаболизации. Предполагается, что при кратковременном воздействии кадмия (стадия стресс-реакции) оба пула сахаров обеспечивают сочетание повышенного уровня жизнедеятельности и устойчивости, а при более длительном (стадия адаптации) - участвуют в формировании металлоустойчивости растений.

Проростки кукурузы, ацетат кадмия, тепловое закаливание, глюкоза, сахароза, свободная и компартментированная фракции

Короткий адрес: https://sciup.org/147227067

IDR: 147227067 | УДК: 581.1:632.122.1 | DOI: 10.17072/1994-9952-2019-78-83

Текст научной статьи Динамика кадмиевой устойчивости проростков кукурузы и содержание в них растворимых углеводов в условиях наличия или отсутствия теплового закаливания

Явление, когда действие одного неблагоприятного фактора среды приводит к повышению устойчивости растений к другим факторам названо перекрестной адаптацией или «кросс-адаптацией». Оно известно довольно давно, но до сих пор его молекулярнобиохимические механизмы остаются до конца не выясненными [Кузнецов, Дмитриева, 2005]. В отношении комбинированного действия на растения тяжелых металлов и неблагоприятных температур в литературе в настоящее время имеются лишь единичные

исследования, результаты которых противоречивы [Титов, Казнина, Таланова, 2014].

Имеются основания считать, что в процессе перекрестной адаптации участвуют разнообразные низкомолекулярные соединения (пролин, органические кислоты, растворимые сахара, полиамины и др.), большинство из которых проявляют полифункциональность и выполняют протекторные функции [Чудинова, Суворов, 2011].

Направленность превращений углеводноферментного комплекса в этих условиях до настоящего времени остается предметом дискуссии. Одни авторы считают, что это результат деструктивных процессов, связанных с повреждением клеток в условиях стресса, другие – одной из составляющих комплекса защитных реакций на стресс [Колупаев, Трунова, 1992; Титов, Казнина, Таланова, 2014]. При этом участие углеводного обмена в формировании устойчивости растений к токсическому действию тяжелых металлов практически не изучено. Кроме того, в большинстве работ исследовалась динамика концентраций углеводов в растительных клетках в состоянии стресса, но не учитывалась их компартментация (или разделение на отдельные фонды). Необходимость компартменти-рования низкомолекулярных сахаров определяется их полифункциональностью на уровне клетки. Проявляется компарментация в том, что в определенных физиологических или биохимических процессах участвует не вся масса внутриклеточного вещества, а только некоторая его часть; иными словами – в разной доступности разных фондов для определенных функций, что обеспечивается наличием внутриклеточных мембран [Ходос, 1975; Холодова, 1978]. Не исключена, хотя и занимает меньшее место, компартментация, основанная на различии свойств отдельных зон цитозоля в пределах клетки.

В связи с этим цель данной работы – изучение динамики кадмиевой устойчивости проростков кукурузы и содержания в них свободной (СФ) и ком-партментированной (КФ) фракций глюкозы и сахарозы в условиях наличия или отсутствия предобработки повышенной температурой, а также ауксином (ИУК).

Объект и методы исследований

Исследования проводили на проростках кукурузы сахарной (Zea mays L.) (сорт Кубанская). Семена стерилизовали в растворе перманганата калия, выращивали на вермикулите в климатической камере ШН-М при температуре 20–22°C, влажности 75% и освещенности 16 ч. в сут. (1-й вариант – контроль). Затем 12-суточные проростки подвергали стрессовым воздействиям по следующей схеме: 2-й вариант – экспозиция в 1мМ растворе ацетата кадмия; 3-й вариант – экспозиция в 1мМ растворе ацетата кадмия + ИУК (10мг/л); 4-й вариант – проростки выдерживали 3 ч. при 40°С, затем выращивали в 1мМ растворе ацетата кадмия; 5-й вариант – проростки выдерживали 3 ч при 40°С, затем выращивали в 1мМ растворе ацетата кадмия с добавлением ИУК (10мг/л).

Анализировали интенсивность роста по длине побега и его сырой массе на 3-, 7- и 10-е сут. кадмиевой экспозиции. Содержание СФ сахаров (экстракция из гомогената 10 мин. при 80°С) и КФ сахаров (экстракция из гомогената 50 мин. при 80°С) определяли по методу Вознесенского в 3-кратной повторности [Большой практикум …, 2012]. При статистической обработке данных использовали программу Stadia.

Результаты и их обсуждение

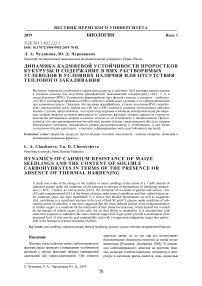

Поскольку интенсивность роста выступает как интегральный процесс, отражающий итог всех функциональных и метаболических изменений в растении, то для оценки динамики устойчивости проростков к кадмиевому стрессу мы использовали такие биометрические ростовые показатели, как длина и сырая масса побегов. Полученные нами результаты показали ингибирующее действие 1 мМ раствора ацетата кадмия на интенсивность роста проростков во все сроки определения, особенно при увеличении продолжительности воздействия до 10 сут. (2 вар.). В последнем случае интенсивность роста уменьшилась на 20% относительно контроля (рис. 1).

Рис. 1 . Изменение длины побегов кукурузы при кадмиевом стрессе в условиях наличия или отсутствия предобработки повышенной температурой и ИУК:

1 – контроль; 2 – экспозиция при 1мМ ацетате кадмия; 3 – экспозиция при 1мМ ацетате кадмия + ИУК (10мг/л); 4 – 3 ч. при 40°C, затем экспозиция при 1мМ ацетате кадмия; 5 – 3 ч. при 40°C, затем экспозиция при 1мМ ацетате кадмия + ИУК (10мг/л). * – различие с контролем достоверно

При комбинировании тепловой предобработки и последующего монодействия кадмия (4 вар.) было отмечено достоверное снижение торможения интенсивности роста проростков по сравнению со 2-м вариантом, в котором тепловая предобработка отсутствовала. Положительный эффект теплового воздействия на устойчивость проростков к кадмиевому стрессу сохранялся при дополнительном введении в корневую среду ИУК (5 вар.). В отношении сырой биомассы побегов мы наблюдали сходную динамику, но с меньшей амплитудой.

Установленное нами достоверное повышение кадмиевой устойчивости проростков кукурузы после предварительной тепловой обработки по-видимому является результатом теплового закаливания, что согласуется с нашими исследованиям на проростках овса [Чудинова, Чернышева, 2017]. Известно, что тепловое закаливание растений, как правило, сопровождается изменениями термостабильности белков и определенных функций клеток [Титов, Казнина, Таланова, 2014], в результате чего могут активироваться защитно-приспособительные процессы и формироваться, в частности, повышенная металлоустойчивость. Можно предположить, что положительное действие ИУК на устойчивость растений к кадмию также связано с запуском комплекса защитных реакций, в том числе и с активацией экспрессии генов антиоксидантных ферментов.

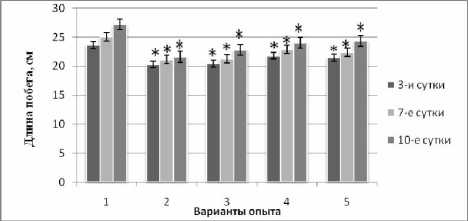

Полученные нами результаты (рис. 2, 2 вар.) показали разную динамику содержания СФ и КФ глюкозы в побегах кукурузы в условиях ингибирования роста при монодействии кадмия в зависимости от стадии адаптации к данному стрессору. Так, 3-суточная экспозиция в ацетате кадмия вызывала значительное снижение, а 7 и 10-суточная – увеличение содержания обеих фракций глюкозы.

Можно предположить, что в ранние сроки адаптации снижение уровня СФ и КФ глюкозы происходит за счет ее интенсивного катаболизма, направленного на поддержание структурного и энергетического обмена. Как отмечали некоторые авторы [Колупаев, Трунова, 1992; Дерябин и др., 2007], уменьшение содержания растворимых сахаров в первые сутки действия стрессора может быть связано с расходованием глюкозы на перехват активных форм кислорода и включением альтернативных путей дыхания.

Установленное нами повышенное содержание СФ и КФ глюкозы на 7- и 10-е сут., очевидно, свидетельствует о более высоком метаболитическом и энергетическом статусе растений, который достигается в результате развития процесса адаптации в эти сроки экспозиции на растворе кадмия.

Считается, что повышенное содержание глюкозы и других растворимых углеводов помогает растениям перенести стресс, значительно повышая их устойчивость, поскольку они являются источниками энергии и пластических веществ, осмолитами, основной транспортной формой органических веществ, участвуют в «тушении» окислительного стресса, проявляют антиденатурирующее действие на белково-липидный комплекс мембран, стабили- зируют белки, подвергнутые нагреву [Кафи, Стюарт, Борланд, 2003; Дерябин и др., 2007].

Рис. 2. Динамика СФ (А) и КФ (Б) глюкозы в побегах кукурузы при кадмиевом стрессе в условиях наличия или отсутствия предобработки повышенной температурой и ИУК

Накопление растворимых сахаров у одних растений определяется главным образом высокой интенсивностью фотосинтеза, а у других – гидролизом запасных полисахаридов, прежде всего – крахмала. Активация гидролитических ферментов (инвертазы и амилазы) при разрушении комплекса «фермент – белок-ингибитор», т.е. без участия бе-локсинтезирующего аппарата, приводит к быстрому увеличению количества глюкозы. Другой причиной роста уровня моносахаридов может быть торможение при стрессе их оттока из листьев в нефотосинтезирующие органы.

Многие авторы положительное влияние теплового закаливания на последующую устойчивость растений к разным стрессорам связывают с индукцией синтеза белков теплового шока (БТШ) [Кар-пец, Колупаев, 2009]. Имеются сведения об активном участии БТШ в защите клетки от токсичного действия тяжелых металлов. Так, показано, что соли кадмия способны индуцировать у растений синтез БТШ с молекулярными массами 70, 42, 40, 26, 23, 15 и 11 кДа [Титов, Казнина, Таланова, 2014].

Экзогенная ИУК в нашем эксперименте способствовала значительному росту уровня как СФ, так и КФ глюкозы во все сроки определения в условиях последующего действия кадмиевого стресса. Это согласуется с данными литературы, в которых указывается на участие ИУК, наряду с другими сигнальными молекулами, в активации процессов накопления низкомолекулярных протекторов при различных стрессах [Карпец, Колупаев, 2009].

По мнению ряда авторов [Колупаев, Трунова, 1992; Синькевич и др., 2008], одним из механизмов адаптации растений к абиотическому стрессу является накопление сахарозы, которая имеет двойную функцию – транспортную и сигнальную, регулирующую экспрессию генов и развитие растений.

Известно, что синтез сахарозы происходит в цитозоле клеток мезофилла листа на свету. Часть сахарозы, распадаясь на глюкозу и фруктозу, используется в процессе метаболизма, оставшаяся сахароза поступает во временное депо ассимилятов – вакуоль [Кузнецов, Дмитриева, 2005]. Метаболизм сахарозы характеризуется большой гибкостью, что определяется активностью трех ферментов: инвертазы, основная реакция которой – необратимое расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу, а также сахарозофосфатсинтетазы и са-харозосинтетазы. Гены этих ферментов различаются пространственно временной экспрессией в процессе онтогенеза и уровнями регуляции. В растениях зафиксировано увеличение активности инвертазы и сахарозосинтезирующих ферментов, а также изменение их изоферментного спектра в ответ на стрессы самой различной природы [Дерябин и др., 2007; Синькевич и др., 2008].

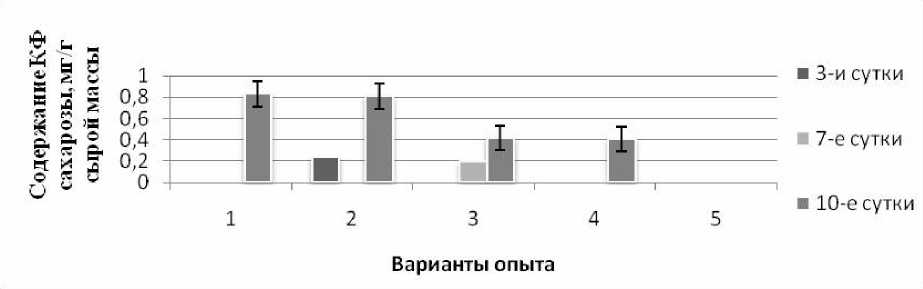

В нашем эксперименте была выявлена КФ сахарозы (вакуолярная фракция), тогда как СФ сахарозы (цитоплазматическая фракция) практически не определялась (рис. 3). В условиях монодействия кадмия (2 вар.) содержание КФ сахарозы на 10-е сут. экспозиции было на уровне контроля. В вариантах с тепловым закаливанием, а также в присутствии ИУК (4 и 5 вар.) количество сахарозы уменьшилось в 2 раза по сравнению с контролем. Похожая динамика сахарозы была отмечена нами ранее в эксперименте с проростками овса [Чудинова, Чернышева, 2017]. Низкое содержание или отсутствие в пробах сахарозы при тепловом закаливании, возможно, свидетельствует об интенсивном расщеплении этого дисахарида, что согласуется с достаточно высоким уровнем глюкозы в этих условиях. Возможно, что перераспределение моно- и дисахаров является следствием изменения активности разных форм инвертазы.

Рис. 3. Динамика содержания КФ сахарозы в проростках кукурузы при кадмиевом стрессе в условиях предобработки повышенной температурой и ИУК, а также без нее

Резюмируя полученные нами данные, следует отметить, что у проростков кукурузы при кадмиевом стрессе в условиях наличия или отсутствия теплового закаливания формируются два фонда растворимых сахаров: свободный (СФ) и компар-тментированный (КФ). Можно предположить, что при кратковременном воздействии кадмия (стадия стресс-реакции) оба фонда растворимых сахаров обеспечивают сочетание повышенного уровня жизнедеятельности и устойчивости, а при более длительном (стадия адаптации) – участвуют в формировании металлоустойчивости. Очевидно, КФ сахарозы – это тот фонд, который может быть востребован клеткой в случае необходимости, например, при адаптации к токсическому действию кадмия.аким образом, изменение компартмента-ции глюкозы и сахарозы является условием реализации их защитных функций растений и формирования термо- и металлоустойчивости, которые за- висят не столько от количества растворимых сахаров в клетках, сколько от их способности к мета-болизации.

На перераспределение моно- и диформ сахаров, а также изменение их компартментации у растений при стрессе указывалось и в работах других авторов [Филатова, Кусакина, Орлова, 2009].

Список литературы Динамика кадмиевой устойчивости проростков кукурузы и содержание в них растворимых углеводов в условиях наличия или отсутствия теплового закаливания

- Большой практикум «Биохимия»: лабораторные работы / сост. М.Г. Кусакина, В.И. Суворов, Л.А. Чудинова. Пермь, 2012. С. 26-35.

- Дерябин А.Н. и др. Влияние сахаров на развитие окислительного стресса, вызванного гипотермией (на примере растений картофеля, экспрессирующих ген инвертазы дрожжей) // Физиология растений. 2007. Т. 54, № 1. С. 39-46.

- Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Ответ растений на гипертермию: молекулярно-клеточные аспекты // Вестник Харьковского национального аграрного университета. Серия биология. 2009. Вып. 1 (16). С. 19-38.

- Кафи М., Стюарт В.С., Борланд А.М. Содержание углеводов и пролина в листьях, корнях и апексах пшеницы, устойчивых и чувствительных к засолению // Физиология растений. 2003. Т. 50, № 2. С. 174-182.

- Колупаев Ю.Е., Трунова Т.И. Особенности метаболизма и защитные функции углеводов растений в условиях стрессов // Физиология и биохимия культурных растений. 1992. Т. 24, № 6. С. 523-533.

- Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. М.: Высш. шк., 2005. 736 с.

- Синькевич М.С. и др. Динамика активности инвертаз и содержания сахаров при адаптации растений картофеля к гипотермии // Физиология растений. 2008. Т.55, № 4. С. 501-506.

- Титов А.Ф., Казнина Н.М., Таланова В.В. Тяжелые металлы и растения. Петрозаводск, 2014. 194 с.

- Титов А.Ф., Таланова В.В. Устойчивость растений и фитогормоны. Петрозаводск, 2009. 206 с.

- Филатова Л.А., Кусакина М.Г., Орлова Н.В. Влияние засоления на углеводный обмен Phaseolus vulgaris // Вестник Пермского университета. 2009. Вып. 10. Биология. С. 157-159.

- Ходос В.Н. Роль компартментов метаболитов в процессах регуляции и адаптации метаболизма в растительных клетках. Киев: Наук. думка, 1975. 158 с.

- Холодова В.П. Компартментация сахаров в тканях растений // Рост растений. Первичные механизмы. М.: Наука, 1978. C. 253-277.

- Чудинова Л.А., Суворов В.И. Роль некоторых низкомолекулярных соединений в механизме перекрестной адаптации растений // Вестник Пермского ун-та. Сер. Биология. 2011. Вып. 1. С. 17-20.

- Чудинова Л.А., Чернышева Ю.Д. Динамика содержания растворимых сахаров в проростках овса в условиях раздельного и комбинированного действия повышенных температур и ацетата кадмия // История и методология физиолого-биохимических и почвенных исследований: сб. науч. тр. по материалам науч. конф. Пермь, 2017. С. 48-51.