Динамика конструкций и историческая реконструкция Албазинского острога на Амуре

Автор: Нестеров С.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа материалов, показывающие динамику конструкций Албазинского острога от первого знакомства Е. П. Хабарова с городком даурского князя Албазы в 1650 г. до подписания Нерчинского договора в 1689 г., согласно которому острог должны были разрушить. Выяснено, что он был «резиденцией» русских землепроходцев до 1672 г., пока на его месте Н. Черниговским не был построен небольшой новый острог. В 1680-х гг. он был полностью включен в периметр большой деревянной крепости А. Толбузина, которую в 1685 г. сожгли маньчжуры. Последний острог был деревянно-земляным, поэтому выдержал длительную маньчжурскую осаду 1686 г. В настоящее время полноразмерная копия деревянного острога поставлена у г. Благовещенска.

Амур, албазинский острог, конструктивные особенности, натурная реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/147244530

IDR: 147244530 | УДК: 904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-105-115

Текст научной статьи Динамика конструкций и историческая реконструкция Албазинского острога на Амуре

,

,

ВведениеСовременное состояние Албазинского острога

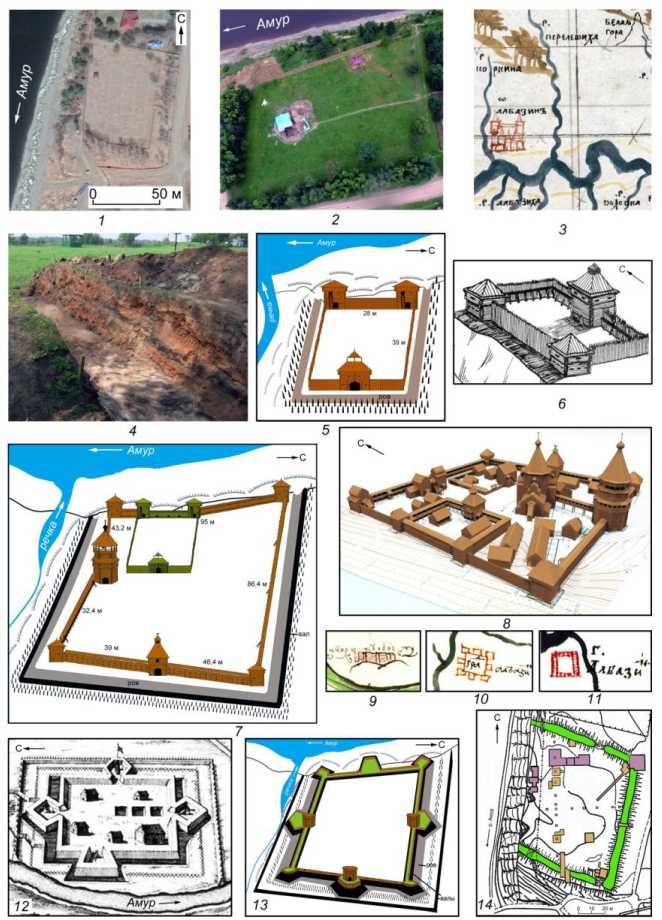

Остатки острога, частично разрушенного во время его осады маньчжурами в 1686– 1689 гг. и за прошедшие 330 лет, располагаются в с. Албазино на Амуре. Он представляет собой четырехугольную площадку, огороженную тремя земляными валами. Западный вал, примыкавший к реке, и часть внутренней территории за ним полностью разрушены водой. Острог с внутренней площадью примерно 7 630 кв. м был поставлен на дугообразном выступе берега высотой 11–12 м. Севернее берег повышается до 22–23 м над урезом воды и в 2,2– 2,3 км переходит в скальные выходы песчаника (рис. 1, 1 ).

Археологические раскопки на Албазинском остроге были проведены в 1974–1976 и 1979– 1980 гг. Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР (Новосибирск) на площади около 400 кв. м. С 1989 до начала 2000 г. здесь работала экспедиция Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток), исследовано 891 кв. м площади острога. В 2007 и 2013 гг. «Центром по сохранению историкокультурного наследия Амурской области» проведены спасательные работы на площади 143 кв. м с западной стороны Албазинского городища. С 2011 г. этот русский памятник является объектом мультидисциплинарных исследований Албазинской археологической экспедиции, раскопано более 250 кв. м площади [Нестеров, 2017, с. 113–114]. Внутренняя поверхность острога ровная, раскопанные валы и места башен реконструированы, но ров засыпан. Сейчас здесь расположена небольшая часовня, под которой покоится перезахороненный прах защитников крепости, и стоит православный крест. Ближе к южной стороне продолжаются раскопки Албазинской экспедиции (рис. 1, 2 ).

Городки рода князя Лавкая

Е. Хабаров в отписке о походе в 1649–1650 гг. отмечал, что первые пять городков, которые он встретил на Амуре, принадлежат князю Лавкаю, его братьям, зятю и князьям Шилги-нею и Гилдегу. Городки и улусы около них были покинуты жителями, но не сожжены.

В отписке есть упоминание о том, что первый городок князя Лавкая и улус находился ниже по Амуру от устья р. Урки, «да около того ж города обошла речка и пошла в Амур». Этому соответствует место примерно в 7 км ниже Урки на правой стрелке р. Томача – мыс высотой 298 м. В том городе пять башен, стены вокруг большие, рвы глубокие и с подлазами под всеми башнями и тайники к воде 1; в городе одни проезжие ворота; дома каменные, окна большие из деревянных брусьев, в вышину примерно по 1,4, в ширину 1 м; закрыты бумагой, которую делают сами, «а в одной светлице живут человек по штидесят и больше…» [Дополнения к актам…, 1848, с. 258].

Рис. 1. Албазинский острог:

1 , 2 – современный вид археологического памятника; 3 – фрагмент карты из «Хорографической чертежной книги» С. У. Ремезова; 4 – разрез восточного вала (фото С. П. Нестерова, 2012 г.); 5 , 6 – варианты реконструкции острога Черниговского; 7 – вариант реконструкции острога 1682–1685 гг.; 8 – компьютерная 3D-модель крепости; 9–11 – рисунки острога второй половины 1680-х гг. на картах: из «Чертежa реки Амур 1699 года» ( 9 ), по данным А. Бейтона ( 10 ), из «Служебной чертежной книги» С. У. Ремезова ( 11 ); 12 – рисунок Н. Витсена; 13 – реконструкция острога второй половины 1680-х гг.; 14 – план раскопанных участков на территории острога. Масштаб различный ( 1 – по: Google Earth Pro; 2 – социальные сети, автор неизвестен; 3 , 5 , 7 , 9–13 – по: [Трухин, Багрин, 2019]; 6 , 14 – по: [Артемьев, 1999]; 8 – по: [Еремин и др., 2021])

Fig. 1. Albazin fort:

1 , 2 – modern view of the archaeological site; 3 – fragment of a map from the “Chorographic Drawing Book” by S. U. Remezov; 4 – section of the eastern shaft (photo by S. P. Nesterov, 2012); 5 , 6 – options for reconstructing the fort of Chernigovsky; 7 – variant of reconstruction of the fort of 1682–1685; 8 – computer 3D model of the fortress; 9–11 – drawings of the fort from the second half of the 1680s on the maps from the “Drawing of the Amur River in 1699” ( 9 ), according to A. Beiton ( 10 ), from the “Service Drawing Book” of S. U. Remezov ( 11 ); 12 – drawing by N. Witsen; 13 – reconstruction of the fort in the second half of the 1680s; 14 – plan of excavated areas on the territory of the fort. The scale is different ( 1 – by: Google Earth Pro; 2 – social networks, author unknown; 3 , 5 , 7 , 9–13 – by: [Trukhin, Bagrin, 2019]; 6 , 14 – by: [Artemyev, 1999]; 8 – by: [Eremin et al., 2021])

Второй городок с пятью башнями ниже по Амуру от Лавкаева города принадлежал его зятю .

Третьим оказался городок с четырьмя башнями, где экспедиция стала на постой. Здесь состоялась встреча Е. Хабарова с Лавкаем, на которой шел разговор о ясаке для русского царя [Дополнения к актам…, 1848, с. 259].

До четвертого городка с тремя башнями казаки дошли за один день. Видимо, не останавливаясь, они двинулись дальше и на следующий день до полудня пришли к пятому городку с четырьмя башнями, где и поймали сестру Лавкая. Получив от нее информацию о роде князя Лавкая и др., Е. Хабаров решил вернуться в исходную точку на Амуре, где с 9 (22) марта 1650 г. обосновался в первом Лавкаевом городке. Гарнизоны в другие четыре городка поставлены не были, так как не хватало людей [Там же, с. 260].

Настораживает одно: от первого до второго городка вниз по Амуру около 140 км, тогда как третий, четвертый и пятый городки расположены каскадом от второго от нескольких часов до дня пешего пути. На самом деле, идя по Амуру, отряд Хабарова не заметил еще один городок – князя Чапина [Албазинское воеводство…, 2019, с. 27]. С. Г. Новиков его местонахождение определяет несколько ниже устья р. Ольдой, где в береговом обрыве в 15–30 см от поверхности он обнаружил пласт древесных углей длиной 150 м и толщиной до 30 см и более, а также фрагменты маньчжурской керамики 2. Отсюда расстояние по Амуру до городка Лавкая в устье р. Томача около 76 км, до Албазино ~ 64 км. По словам тунгуски Да-манзя, от Лавкаева городка до острожка князя Чипы рекой Шилкой (так она называет Амур) два дня ходу [Албазинское воеводство…, 2019, с. 27].

Выбор казаками первого Лавкаева городка для проживания был связан с тем, что отсюда на север до нового острожка на р. Тунгир около 100 верст [Дополнения к актам…, 1848, с. 261].

Городок князя Албазы

Свое название второй городок получил по имени князя Албазы, который в отписках указан как зять князей Лавкая и Шилгинея. Вот только в своей первой отписке 1650 г. Е. Хабаров ни разу не упомянул это имя. Однако на карте С. Ремезова, составленной по «Чертежу реке Амур» Е. Хабарова 1650 г., условный рисунок укрепленного городка подписан как «Албазинъ», что, видимо, и послужило идентификации его с именем князя Албазы. На этой карте в Амур справа напротив Албазина впадает р. Албазиха (совр. Амуэрхэ). Но этот городок на карте, хотя и схематичной, показан не на берегу Амура, где сейчас расположены остатки Албазинского острога, а примыкающим к левому берегу притока, который на карте обозначен как р. Коркина (рис. 1, 3 ). В районе с. Албазино в этом месте протекает р. Ульдугич. Исследователи в рисунке данной крепости видят изображение Албазинского острога 1682–1685 гг. [Трухин, Багрин, 2019, с. 388], а не городок князя Албазы.

В китайской историографии городок Албазы называют Якса. Но в 1639 г. маньчжуры при захвате четырех солонских городков Дочэнь, Асацзинь, Доцзинь и Якса последний при штурме сожгли [Мелихов, 1974, с. 69]. Слои двух пожаров Албазинского острога хорошо видны в разрезе вала (рис. 1, 4 ), но это следы его сожжения в 1680-х гг. в результате двух осад маньчжурами. При археологическом обследовании территории с. Албазино и его окрестностей явных остатков городка Албазы пока не обнаружено.

В отписке Е. Хабарова 1652 г. сказано, что перед походом вниз по Амуру он жил в Алба-зинском городке. История приобретения русскими городка Албазы связана с самовольным уходом к нему из первого Лавкаева городка 52 казаков из-за нехватки провизии. Перед уходом они его сожгли [Албазинское воеводство…, 2019, с. 27]. После отказа князя Албазы обеспечить их провиантом и ясаком, после неудачного штурма городка и потери четырех человек казаки отступили от Албазина. Они построили острожек и стали дожидаться прихода Е. Хабарова.

Что это был за острожек, его размеры и местоположение, как уживались русские с даурами в том месте не менее 3–4 месяцев, в источниках не описано. После прихода Е. Хабарова под Албазин не менее чем с сотней человек дауры оставили городок, хлеб в юртах, в ямах на полях и на корню, скот, чем обеспечили довольствие отряда на значительный срок. Команда Е. Хабарова прожила в Албазинском городке с октября 1650 по конец мая или июнь 1651 г. После его отплытия вниз по Амуру городок оставался целым. В него заезжала в сентябре 1652 г. возвращающаяся на Амур команда Чечигина и Петриловского, которых Е. Хабаров посылал в Якутск с донесением [Чулков, 1898, с. 182–184].

Каковы судьбы городка князя Албазы, который на какое-то время стал оплотом Е. Хабарова, а также построенного казаками острожка в этом месте, не известно. К концу 1650-х гг. городок князя Албазы, который использовали русские служилые люди, в отписке А. Ф. Пет-риловского уже называется старым городищем [Албазинское воеводство…, 2019, с. 75]. Раскопками на Албазинском остроге на площади почти 1 700 кв. м никаких ранних укреплений не обнаружено.

Албазинский острог Н. Черниговского

В отписке якутского воеводы И. П. Барятинского в Сибирский приказ от февраля 1671 г. сказано, что Н. Черниговский с товарищами, которые убили илимского воеводу Лаврентия Обухова (в 1665 г. – С. Н. ), сбежав, жили на Амуре в Лавкаевском острожке [Там же, с. 93], хотя доподлинно известно, что они осели в Албазине, так как городок Лавкая был сожжен хабаровцами еще в 1651 г.

По мнению исследователей, Албазинская крепость Черниговского, или Государев острог, была поставлена в 1665–1666 гг. и просуществовала без изменений до 1682 г. [Трухин, Баг-рин, 2019, с. 391]. Иная дата постройки нового острога в Албазине содержится в челобитной царю от служилых людей, которые в 1672 г. обратились с просьбой о переводе их из Нерчинска на службу в Албазинский острог, и она была удовлетворена. «И мы, холопы твои, на великой реке Амуре на Албазинском городище (выделено нами. – С. Н. ) поставили твой государев острог, и для приходу воинских людей около острогу ров копали, и надолбы поставили». При этом «государев острог» они называют «новым Албазинским острогом» [Албазинское воеводство…, 2019, с. 97]. Получается, что крепость князя Албазы с улусом около него, или городище, эксплуатировалась русскими около 22 лет.

В 1674 г. С. М. Вешняков при передаче ему Албазинского острога Н. Черниговским дал его описание. Он имел тыновые стены, две небольшие деревянные срубные башни высотой около 6,4 м по берегу Амура и одну с воротами с напольной стороны. Вокруг был ров шириной ~ 5, глубиной 2,85 м. Около рва в шесть рядов был вбит чеснок, а около них поставлены надолбы. В остроге находились недоделанный колодец, Воскресенский амбар, а в надолбах стояла часовня [Албазинское воеводство…, 2019, с. 102; Трухин, 2020, с. 203]. По мнению В. И. Трухина и Е. А. Багрина, «южная стена шла вдоль обрывистого берега небольшой реки, впадающей в Амур, а западная по краю крутого обрыва к реке Амур, что давало острогу дополнительную защиту» [Трухин, Багрин, 2019, с. 391]. При этом, согласно их реконструкции, западная и восточная стены были длиной 28, а северная и южная – 39 м, что составляет площадь 1 092 кв. м. Острог в плане был четырехугольный, близкий к ромбу, хотя на приведенной ими реконструкции этого не видно (рис. 1, 5 ). Другие реконструкции предполагают расположение длинной стены крепости вдоль Амура (рис. 1, 6 ). Иные размеры острога Черниговского показал Ивашко Коркин: все четыре стены по двадцать саженей (43,2 м). Внутри острога была построена церковь «во имя Воскресения ж да Николая Чудотворца» [Зуев, 2023, с. 127]. Но его данные не официальные, в отличие от передаточной описи С. М. Вешнякова.

В настоящее время южнее Албазинского острога нет речки, но есть пологий спуск к Амуру, севернее которого на возвышении располагается его вал (см. рис. 1, 1 ). Речка, пересекающая с. Албазино примерно с севера на юг, впадает в Амур в 700 м южнее.

Абазинский острог первой половины 1680-х годов

В конце ноября 1681 г. в отписке албазинского приказчика А. Воейкова нерчинскому воеводе Ф. Воейкову был представлен план перестройки Албазинского острога. Она должна была начаться весной 1682 г. Предполагалось, что новый острог будет иметь периметр 160,5 саженей (346,7 м), две проездные, три угловые башни и воеводский двор в северо-западном углу. Проездная восточная башня планировалась со стороны слободы, южная – с полевого края [Албазинское воеводство…, 2019, с. 171].

Сохранилось описание уже построенного Албазинского острога, принятого А. Толбузи-ным в 1684 г. от приказчика М. Волошникова, где указана длина его стен [Трухин, 2020, с. 206–211]. По подсчетам А. Р. Артемьева, северная стена имела 85 м, южная – 83, западная – 97, восточная – 92 м [1999, с. 110]. По расчетам В. И. Трухина и Е. А. Багрина, длины стен составляли: северная 86–87, южная 76–77, западная 95, восточная 85–86 м [2019, с. 395]. В этих неравномерных длинах сторон и заложена неправильная четырехугольная форма острогов 1680-х гг. Не исключено, что на нее повлияла привязка к контуру крепости Черниговского, которая целиком вошла в новый ансамбль деревянных конструкций, составив своей западной стенкой с двумя башнями единую стену нового острога вдоль Амура.

Однако в описи А. Толбузина размеры стен даны от башни до башни, без учета их размеров. Угловая юго-восточная башня была 6 × 6 м, юго-западная (на берегу Амура) и северовосточная – 6,5 × 6,5 м. В. И. Трухиным и Е. А. Багриным размер стороны проезжей башни с восточной стороны определен в 8,64 м, а диаметр восьмиугольной («круглой») в южной стене не обозначен [2019, с. 398–400]. Предположительно, он мог быть 8 м.

Южная, восточная и северная стены с верхними и нижними бойницами с внутренней стороны были дополнительно укреплены плетнем высотой 2 м, отстоящим от них примерно на 70 см. Пространство между ними было засыпано землей. К верхним бойницам были сделаны помосты шириной 2 м и семь лестниц к ним. Сверху стена была прикрыта крышей из двойного слоя досок с зубцами (рис. 1, 7 ) [Трухин, Багрин, 2019, с. 396; Трухин, 2020, с. 210].

Включение в конструкцию новой крепости острога Черниговского позволило сократить расход стволов деревьев для тына западной стены. Внутри нового острога располагалась уже готовая огороженная зона с отдельным входом, с тремя жилыми башнями, амбаром и, возможно, к этому времени уже выкопанным колодцем. Что касается находившейся здесь церкви Воскресения Николая Чудотворца, то ее судьба пока не известна. В то же время необходимо было убрать внешние оборонительные укрепления этого острога (надолбы, часовню в них), закопать значительной ширины и глубины ров. Заостренные лиственничные бревна надолбов могли использовать для забутовки рва, но, чтобы сровнять его с поверхностью нового острога, нужен был грунт, который не находился «под рукой», так как вала рядом со рвом не было.

Что касается места старого острога Черниговского внутри новой крепости 1682 г., то в реконструкциях возникает определенное противоречие: его помещают то в средней части западной стороны, то со смещением к юго-западному или к северо-западному углу (рис. 1, 8; рис. 2, 1). Исходя из предположения о том, что острог Черниговского с южной стороны был построен близко к обрывистому краю речки, имел ров шириной около 5 м, южная стена нового острога должна была проходить минимум в 5 м от стены старого сооружения. Для сооружения рва у южной стороны нового острога также нужно было пространство, т. е. она явно не находилась на краю высокого берега речки, а располагалась на некотором расстоя- нии севернее края, позволявшего выкопать в этом пространстве ров шириной около 6 и глубиной до 3 м и насыпать вал с внешней стороны.

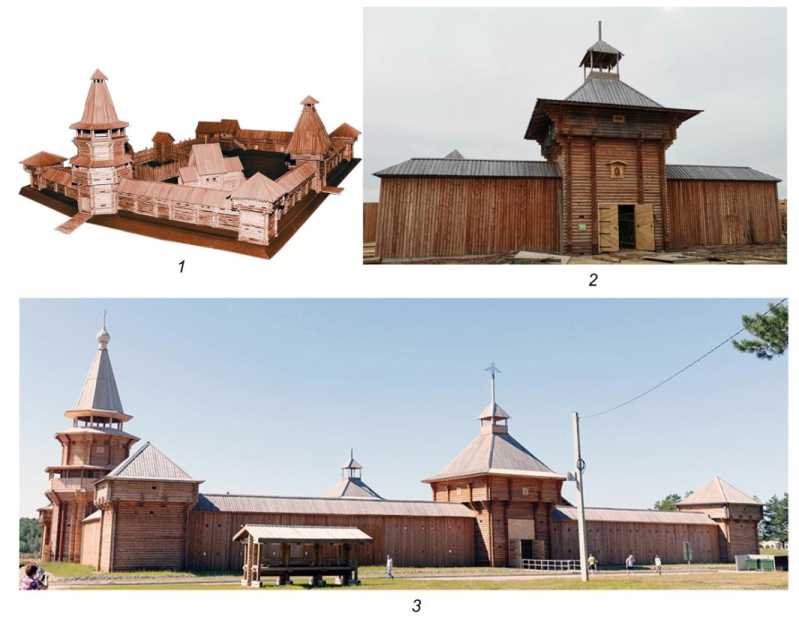

Рис. 2. Макет Албазинского острога из Амурского областного краеведческого музея ( 1 ) и виды с востока на реконструкцию Албазинского острога Черниговского ( 2 ) и крепости 1682–1685 гг. ( 3 ) в благовещенском парке «Патриот»

Fig. 2. Model of the Albazin fort from the Amur Regional Museum of Local Lore ( 1 ), and views from the east of the reconstruction of the Albazin fort of Chernigovsky ( 2 ) and the fortress of 1682–1685 ( 3 ) in Blagoveshchensk Patriot Park

Таким образом, выясняется одна важная деталь Албазинских острогов: их южные стены не стояли на краю обрывистого берега речки, а располагалась севернее него. При этом южная стена острога Черниговского должна была находиться от него на более значительном расстоянии, чем стена новой крепости.

В июне 1685 г. во время первой маньчжурской осады тыновые стены Албазинского острога, возведенные в первой половине 1682, а с западной стороны частично еще Н. Черниговским в 1672 г., не выдержали артиллерийского обстрела. Защитники после гибели более 100 человек из 450 капитулировали [Александров, 1984, с. 142]. Согласно инструкциям императора Канси (Сюань Е), маньчжурское командование разрешило русским уйти в Нерчинск. «Городские строения Албазина были сожжены, а город срыт до основания», хлеб на полях скошен [Мелихов, 1974, с. 168].

Последний Абазинский острог второй половины 1680-х годов

В июле 1685 г. нерчинский воевода И. Е. Власов отправил в разведку до Албазина отряд Я. Телицына, который установил, что маньчжуры от него отступили, при этом урожай зерновых с полей ими был собран не полностью. По словам маньчжурского дезертира, проживав- шего на албазинском пепелище, здесь оставалось много «русского запаса» [Александров, 1984, с. 144–145].

И. Е. Власов велел А. Толбузину, приехав в Албазинский уезд, поставить хотя бы малую крепость для охраны уборки урожая с полей. После «…по Амуру вниз на левой стороне близь воды и лесу, острог или город поставить, и чтоб было можно для осадного времени колодезь выкопать; а острог велел строить со всякими городовыми окрепами, ниже старого Албазинского острожного места. … В каких местах острог или город поставлен будет, и сколь далеко от старого Албазинского острожного места, и что около того новопоставлено-го острогу или городу учинено будет всяких крепостей, и тому всему велел я ему Алексею учинить образец дровяной или чертеж (выделено нами. – С. Н. ), и тот образец или чертеж послать к великим государем к Москве в Сибирской Приказ» [Албазинское воеводство…, 2019, с. 333].

По сути, это место должно было быть южнее речки, протекавшей под возвышением, на котором находился прежний Албазин. По высотным отметкам разница между албазин-ским возвышением и предполагаемой новой строительной площадкой с точки зрения стратегической высоты проигрывает более выгодному положению старой крепости. Возможно, именно эти соображения заставили А. Л. Толбузина и казаков отказаться от предложения нерчинского воеводы и приступить к восстановлению острога на старом месте. Что касается макета острога для Москвы, то он это сделал в деревянном исполнении сразу после начального возведения земляных стен [Там же, с. 334, 335]. Известны четыре рисунка Албазинского острога, один из которых происходит из свидетельства А. Бейтона, руководившего обороной после гибели А. Толбузина (рис. 1, 9–12 ). В одном из них показаны вертикальные деревянные стены (бруствер), стоящие на валу, в трех других представлены его планы [Трухин, Баг-рин, 2019, с. 390]. Последние несколько различаются между собой, возможно, они являются отражением этапов строительства острога. В таком случае рисунки А. Бейтона и Н. Витсена можно считать близкими к конструкции, которую удалось построить до начала осады ее маньчжурами в июле 1686 г.

Можно полагать, что вновь отстроенный в 1685–1686 гг. острог по внутренней длине стен был близок размерам крепости 1682 г. Земляное основание валов шириной 8,64 м и высотой 3,69 м (на первом этапе насыпали вал 3,24 м, а выше не успели из-за замерзшей земли [Алба-зинское воеводство…, 2019, с. 334]), видимо, начиналось от линии сожженной стены из тына. Об этом свидетельствуют данные геофизической съемки 2011 г. и современная длина в 92 м внутренней линии сохранившегося полностью восточного вала (рис. 1, 14 ) [Нестеров, 2017, с. 115, 121].

На валах были установлены два ряда бревенчатых стен, обмазанных глиной, внутреннее пространство между которыми было заполнено грунтом. Три деревянные башни усиливали защиту стен с напольных сторон. Они были двойные, с бойницами, промежутки между стенами засыпаны землей, крыши на башнях не успели возвести, как и выполнить предписание нерчинского воеводы И. Власова об усилении башней западной береговой стены [Трухин, Багрин, 2019, с. 410]. В. И. Трухин и Е. А. Багрин предлагают реконструировать последний Албазинский острог согласно чертежу А. Бейтона и результатам раскопок С. В. Глинского и В. В. Сухих, которые на плане в 1974 г. отметили угловые расширения, но таковых не видно в серединах сохранившихся валов, где должны были стоять деревянные башни (рис. 1, 13 ) [Там же, с. 411–412].

Новая конструкция деревянно-земляных стен крепости в сочетании со рвом с трех сторон смогла выдержать обстрелы маньчжурских пушек, длительную осаду, и ее три вала сохранились до сих пор. Несмотря на специальный пункт в Нерчинском договоре от 28 августа 1689 г. о том, что «город, построенный в настоящее время Русским государством в теперешней местности Якса» должен быть разрушен и срыт до основания, этого не произошло [Ал-базинское воеводство…, 2019, с. 478, 485].

Заключение:

некоторые итоги и полноразмерная реконструкция Албазинского острога

Проведенный анализ письменных источников, результатов археологического и архитектурного исследований Албазинского острога дал возможность отметить некоторые новые моменты в истории Албазинских острогов.

Е. П. Хабаров действительно использовал городок князя Албазы в качестве резиденции своего пребывания на Амуре в середине XVII в. Пока не удалось выяснить дальнейшую судьбу этого городка, но русские казаки его не сжигали, в отличие от первого Лавкаева недалеко от устья Урки. Местонахождение городка Албазы пока с очевидностью не устанавливается, как и острожка казаков, которые они поставили в 1650 г. после неудачного штурма княжеской цитадели.

Первый русский Албазинский острог Черниговского был построен, вероятно, не в 1665– 1666 гг., а в 1672 г. на том самом месте, где и сейчас находятся остатки последующих крепостных сооружений. Его небольшая площадь позволяла лишь возвести амбар, церковь, выкопать колодец и содержать в нем гарнизон ~ 200 чел. [Трухин, Багрин, 2019, с. 393]. Остальное население Албазина проживало в домах рядом с ним.

В 1682 г. вокруг острога Черниговского возвели большую деревянную крепость, полностью включив его в ее ансамбль. С момента возведения конструкции Н. Черниговским прошло около 10 лет, и информации о том, что при возведении тыновых стен нового острога старые бревна прежнего сооружения были заменены, нет. В западной стене нового острога оказался участок, ослабленный состоянием постаревшего дерева (см. рис. 2, 1 ). Для того чтобы понять, в какой части западной стены располагался малый острог Черниговского, прежде всего необходимо обнаружить его ров, явно засыпанный при включении в большой острог (необходима, пока еще возможно, постановка стратиграфической траншеи с севера на юг ближе к береговому краю). От этого зависит, какое место он занимал внутри периметра нового острога. Сейчас это достоверно не определено, что привело к появлению нескольких вариантов реконструкций острога первой половины 1680-х гг. Отсюда «неустойчивым» оказывается месторасположение церкви Воскресения Иисуса Христа, которую то привязывают к восьмиугольной южной башне, то не помещают в периметр острога вовсе.

Выполненная в Амурском государственном университете 3D-модель Албазинского острога весьма насыщена строениями (см. рис. 1, 8 ), так как авторы исходили, в том числе, и из рисунка «Luosha», где изображено около 65 деревянных строений, два из которых – это стоящие рядом большие шатровые сооружения [Еремин и др., 2021, с. 15, рис. 21; с. 17, рис. 23]. Реализация полноразмерной имитации Албазинского острога была осуществлена в парке «Патриот» севернее Благовещенска. В ее основу были положены конструктивные особенности деревянной крепости 1682–1685 гг. (рис. 2, 2 , 3 ).

Наверное, следующим этапом должно стать восстановление деревянно-земляной крепости второй половины 1680-х гг. в с. Албазино. Сохранившиеся до наших дней валы, данные письменных источников, результаты многолетних раскопок позволят сделать ее полную копию, несмотря на утерю в результате природных процессов западного вала и части ее площади.

Список литературы Динамика конструкций и историческая реконструкция Албазинского острога на Амуре

- Албазинское воеводство (сборник документов). Хабаровск, 2019. 628 с.

- Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах: (вторая половина XVII в.). Хабаровск: Кн. изд-во, 1984. 272 с.

- Артемьев А. Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII-XVIII вв. Владивосток, 1999. 336 с.

- Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографической комиссией. С.Пб.: Тип. Эдуарда Праца, 1848. Т. 3. 576 с.

- Еремин И. Е., Коробий Е. Б., Нацвин А. В., Трухин В. И., Лохов А. Ю. Высокотехнологичный макет Албазинского острога. Информатика и системы управления. 2021, №3 (69). С. 3-24.

- Зуев А. С. Описание Забайкалья и Приамурья 1681 года. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 1: История. С. 122-132. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-1-122-132.

- Мелихов Г. В. Маньчжуры на северо-востоке (XVII в.). М.: Наука, 1974. 249 с.

- Нестеров С. П. Город Албазин на Амуре: численность жителей в последней четверти XVII века. Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. Т. 45. № 2. С. 113-122. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2017.45.2.113-122.

- Новиков Г. С. Отчет о выполненных в 1949 году археологических исследованиях в Амурской области // Архив Института археологии АН СССР, ф. 1, № 376. 60 л.

- Сухих В. В. Хозяйственное освоение Приамурья русскими в XVII веке (по материалам раскопок Албазинской крепости): дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1979. 231 с.

- Трухин В. И. Албазинский острог: от «росписи» до «росписи» // История России, Венгрии и Китая в исследованиях современных ученых. СПб.: Президентская библиотека, 2020. Вып. 5. С. 200-215.

- Трухин В. И., Багрин Е. А. Албазинский острог в 1665/1666-1669 гг.: фортификация и защитники - опыт исторической реконструкции // История военного дела: исследования и источники. 2019. Т. Х. С. 385-431. URL: http://www.milhist.info/2019/01/30/tryxin_bagrin (обращение 20.02.2024).

- Чулков Н. П. Ерофей Павлов Хабаров. Добытчик и прибыльщик XVII века // Русский архив. М.: Университетская тип., 1898. Т. 2. С. 177-190.