Динамика ландшафтно-климатических условий Южного Предуралья в золотоордынское время по материалам поселений чияликской культуры

Автор: Курманов Р.Г., Русланов Е.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены итоги палинологического изучения отложений с двух позднесредневековых селищ чияликской культуры Ябалаклы 1 и 3, расположенных в лесостепной зоне на левобережье р. Дёма. Публикуемые результаты спорово-пыльцевого анализа для периода позднего Средневековья получены впервые. Всего изучено 32 пробы. В результате исследования выделено 26 репрезентативных спорово-пыльцевых спектров, отражающих изменение растительности непрерывной колонкой, охватывающей как поздний голоцен, так и более раннее время. Полученные данные спорово-пыльцевого состава отложений культурного слоя позволили охарактеризовать палеоландшафты и климат Южного Предуралья в XIII–XIV вв. (период функционирования этих археологических памятников).

Южное Предуралье, эпоха Золотой Орды, Средневековье, памятники чияликской культуры, палеоландшафты, палинологический анализ, спорово-пыльцевой состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147250654

IDR: 147250654 | УДК: 930.5 (470.57),902.21/904.59 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-5-77-92

Текст научной статьи Динамика ландшафтно-климатических условий Южного Предуралья в золотоордынское время по материалам поселений чияликской культуры

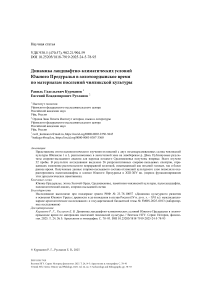

Развитие междисциплинарных подходов и привлечение специалистов смежных дисциплин при анализе археологических материалов привело к широкому применению методов палинологии для получения важной информации, позволяющей с доверительной точностью реконструировать исчезнувшие палеоландшафты, в окружении которых развивались человеческие социумы на протяжении тысячелетий. Для территории Башкирии выделены репрезентативные спорово-пыльцевые колонки из состава отложений культурных слоев памятников эпохи РЖВ – раннего Средневековья, детально характеризующие этапы смены растительности и климата в суббореале и субатлантике (средний и поздний голоцен) [Савельев и др., 2018; Курманов и др., 2019; 2024; Проценко, Курманов, 2019; Обыденнова и др., 2022; Колонских и др., 2022]. Тем не менее, для позднего голоцена, охватывающего период позднего Средневековья, данных по Южному Предуралью, позволяющих выстроить целостную кар- тину климатических изменений и сезонной динамики ландшафтов, крайне недостаточно. В этой связи актуальным видится ввод в научный оборот новых материалов, полученных в ходе раскопок селищ чияликской культуры Ябалаклы 1 и 3 (рис. 1).

Рис. 1. Южное Предуралье, месторасположение памятников:

1 – селище Ябалаклы 1; 2 – селище Ябалаклы 2

Fig. 1. Southern Urals, location of archaeological sites:

1 – Yabalakly 1 settlement; 2 – Yabalakly-2 settlement

Чияликская археологическая культура была выделена Е. П. Казаковым. Она получила свое название по селищу у д. Чиялик в Актанышском районе Республики Татарстан, раскопки которого проводились в 1969 г. [Казаков, 1978, с. 31–33]. В дальнейшем основные компоненты культуры и памятники на территории Южного Предуралья были рассмотрены Г. Н. Гарустовичем [2015]. По современному административно-территориальному делению памятники культуры находятся на территории Республики Башкортостан, восточной части Республики Татарстан, юго-восточной части Удмуртии, юга Пермского края (Кунгурская лесостепь), а также на севере Челябинской, юге Свердловской и западной части Курганской областей. В Южном Предуралье селища и могильники выявлены в восточных районах Татарстана и западных районах Башкирии по берегам крупных рек Камско-Бельского бассейна.

Золотоордынский этап в развитии культуры в целом датируется XIII–XIV вв. Имеющиеся абсолютные даты синхронных памятников, полученные по костям человека из погребений Горновского и Нижнехозятовского могильников, расположенных в 8–17 км к северо-северо-востоку, позволяют уточнить время функционирования чияликской культуры между 1178 и 1406 гг. [Szeifert еt al., 2022, p. 42–43, tabl. 1].

Материалы и методы

До последнего времени целенаправленных разведок по поискам памятников чияликской культуры археологами не предпринималось. Вероятно, это объясняется редкостью поселений, перекрытием аллювиальными осадками маломощных культурных слоев селищ, а также их повсеместным разрушением береговой эрозией и т. д. Ситуация стала постепенно меняться только в последние годы, когда экспедиции ИИЯЛ УФИЦ РАН начали активно обследовать территории в горнолесной зоне Южного Урала в Башкирском Зауралье и Южном Пред-уралье [Савельев, 2024].

Золотоордынской комплексной археологической экспедицией ИИЯЛ УФИЦ РАН под руководством одного из авторов проводятся систематические исследования долины р. Дёма, целенаправленные разведки привели к открытию восьми новых чияликских памятников (селища Ябалаклы 1, 2 и 3, Новые Ябалаклы 1 и 2, Нижнехозятово 3 4, и 5) [Русланов, 2019; 2021; 2022; Русланов и др., 2020; Вальков и др., 2020].

Палинологически отложения соответствующего периода в Южном Предуралье ранее изучались лишь на территории селища Подымалово 1, но эти материалы пока не опубликованы. Таким образом, представленные в статье палеореконструкции впервые характеризуют ландшафты и климат лесостепной зоны Южного Предуралья в золотоордынское время. С помощью спорово-пыльцевого метода были изучены голоценовые отложения селищ Ябалаклы 1 и 3, расположенных в среднем течении р. Дёма, которое в географическом отношении представляет собой хорошо выровненную долину. Русло реки в этой части довольно сильно извивается по равнине и оставляет после себя множество отчлененных меандр, старых русел и проток. Берега реки относительно невысокие, их высота редко превышает 3–4 м, но обрывистые берега идут как по левой, так и по правой стороне речного русла. Всего на палинологический анализ в 2023 г. было отобрано 32 образца: 23 пробы с селища Ябалаклы 1 и 9 – с селища Ябалаклы 3. Отбор проб осуществлялся снизу вверх. При исследовании рыхлых пород использовался метод мацерации [Гричук, Заклинская, 1948].

Ябалаклы 1, селище. Памятник выявлен Е. В. Руслановым в 2021 г. Он находится в 1,17 км к северу от северной окраины с. Ябалаклы Чишминского района Республики Башкортостан на левом обрывистом берегу р. Дёма. Памятник расположен на подтреугольном мысу, образованном современным руслом реки и старичным озером Дога-куле, площадка памятника ровная, высотой 2–3 м над урезом воды, покрыта луговой растительностью. К северу площадка селища резко понижается на 1,5–2 м, это связано с тем, что в ходе меандрирования, русло Дёмы поменяло свое положение, сместившись к востоку и оставив после себя старичное озеро Дога-куле. В ходе раскопок 2023–2024 гг. комплексной Золотоордынской археологической экспедицией ИИЯЛ УФИЦ РАН изучено 150 кв. м восточной части селища, также исследована северная часть памятника, выходящая на мыс старичного озера, вскрыто три хозяйственные ямы, остатки постройки, изучено детское погребение, получена представительная коллекция, состоящая из гончарной, лепной и кашинной посуды, металлических изделий, остеологического материала. Полученный археологический материал (фрагменты корчаг, кашинная посуда, стремя, части чугунных котлов, бусы) позволил датировать памятник в пределах XIV в., точнее, судя по кашинной посуде, концом первой – второй половиной XIV в., и отнести его к чияликской археологической культуре [Русланов, 2022; 2023; Русланов и др., 2024].

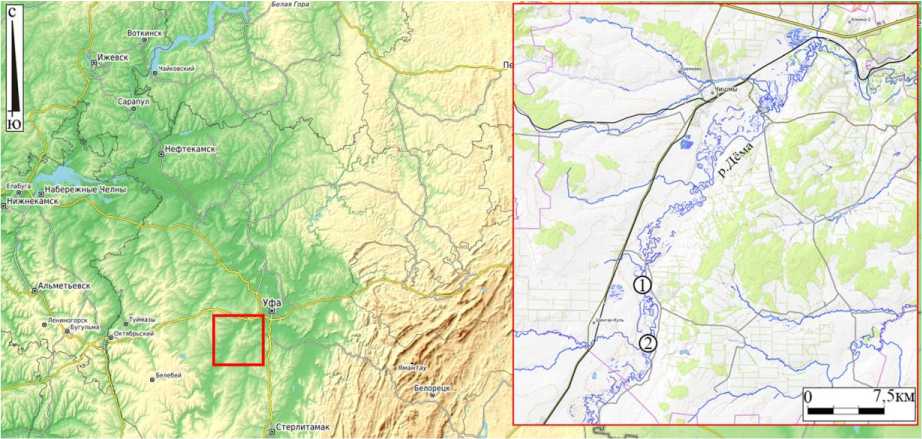

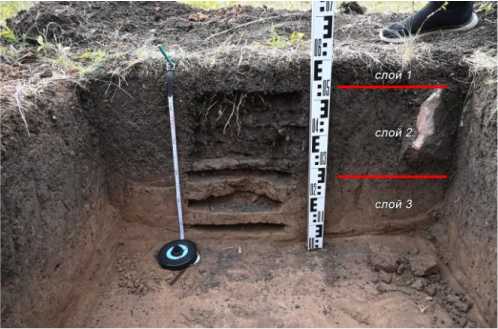

Западная стенка. Описание стратиграфии кв. Б8 и места отбора проб на палинологический анализ (рис. 2).

Слой 1. Дерн – (мощность 5–7 см) – СП 23.

Слой 2. Гумусированная супесь коричневого цвета с редкими включениями маленьких фрагментов обожженной глины (мощность 10–15 см) – СП 20–22.

Слой 3. Мелкодисперсная гумусированная супесь серого цвета с включением кусков обожженной глины, культурный слой (мощность 10–20 см) – СП 16–19.

Слой 4. Плотная крупнодисперсная гумусированная почва, черного цвета по нижнему краю, на переходе к следующему слою светлеет. От середины до нижнего края слоя фиксируется белесая прослойка с волнообразными всполохами вертикальной направленности (высолы) (мощность 25 см) – СП 11–15.

Слой 5. Плотная мелкокомковатая почва темно-серого, серого цвета (мощность 20 см) – СП 7–10.

Слой 6. Переходный слой между плотной почвой и материком (мощность 10 см) – СП 5 и 6.

Слой 7. Материк – мелкодисперсная супесь, светло-коричневого цвета – СП 1–4.

Рис. 2. Западная стенка квадрата Б8, Ябалаклы 1 селище. Места отбора проб на спорово-пыльцевой анализ

Fig. 2. Western wall of square B8, Yabalakly 1 settlement. Sampling sites for pollen analysis

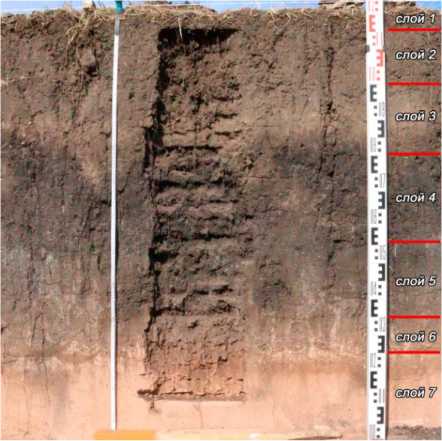

Результаты спорово-пыльцевого анализа отложений селища Ябалаклы 1. В итоге было получено 17 репрезентативных споровопыльцевых спектров, в четырех образцах выявлено малое количество палиноморф (СП 3, 4, 17 и 23), в двух оставшихся пробах (СП 1 и 2) споры и пыльца не обнаружены. Палиноспектры (СП 5–15, слои 4–6) могут быть скоррелированы со средним голоценом. В этот период были широко распространены открытые пространства, занятые злаково-полынно-разнотравными ассоциациями. На водоразделах встречались широколиственные вязово-липово-лещиновые леса и мелколиственные березовые и ивовые леса с ольхой. Светлохвойные сосновые леса, вероятно, были распространены на сопредельных территориях в горной части Южного Урала.

Спорово-пыльцевые спектры (СП 16–22, слои 2 и 3) характеризуют период бытования чияликской культуры. Золотоордынский этап описывает небольшая их часть – СП 20–22

(слой 2). По палиноспектрам (СП 16–19) можно реконструировать все ключевые этапы смены травянистых растительных сообществ на нарушенных местообитаниях. На начальном этапе (СП 16) идет резкое увеличение доли однолетних рудеральных растений (маревые), которые в дальнейшем (СП 18) заменяются двулетними и многолетними рудеральными (бодяк, чертополох, лопух) и пасквальными (вьюнок полевой) видами, после чего (СП 19) происходит восстановление прежней лугово-степной растительности с примесью пасквальных элементов (горец птичий). Вероятно, резкое возрастание роли мезофитных луговых видов, а также увеличение площадей заболоченных участков, занятых сфагнумом, и появление водных растений (рогоз) (СП 18–19) являются следствием антропогенного воздействия на территорию, связанного с сооружением запруды. В окрестностях изучаемого памятника шло постепенное увеличение площадей сосновых лесов с примесью пихты. По-прежнему встречались березовые и ивовые леса с ольхой. В составе широколиственных лесов с вязом и лещиной появилась примесь липы. Климат стал умеренно влажным и умеренно теплым.

Спорово-пыльцевые спектры (СП 20–21) свидетельствуют о широком распространении открытых пространств, занятых злаково-разнотравными ассоциациями с полынями и эфедрой. Антропогенное влияние вновь усиливается – интенсивное нарушение (маревые, п/сем. цикориевые, конопля и крапива) и вытаптывание (горец птичий и вьюнок полевой). Площади сосновых лесов с примесью темнохвойных элементов (пихта и ель) продолжают увеличиваться. Встречаются березовые леса с ольхой и ивой, а также широколиственные леса с липой, вязом и лещиной. Отмечены заболоченные участки со сфагнумом и зелеными мхами. Климат был умерено влажным и стал немного более прохладным, чем в предыдущий проме- жуток времени.

Палиноспектр (СП 22) указывает на распространение открытых ландшафтов со злаками, полынями и луговым разнотравьем. Уровень антропогенной нагрузки не меняется, состав синантропной флоры остается прежним. Растут сосновые, вязовые и березовые леса. Исчезают пойменные леса с ивой и ольхой, однако еще встречаются влажные и заболоченные участки с ежеголовником, зелеными мхами и сфагнумом. Река вновь меняет свое русло. Климат становится более прохладным и более аридным.

Рис. 3. Разрез голоценовых отложений западной стенки раскопа 2023 г. Ябалаклы 1 селище и спорово-пыльцевая диаграмма

Fig. 3. Section of Holocene deposits of the western wall of the excavation site 2023 Yabalakly 1 settlement and spore-pollen diagram

Современный спорово-пыльцевой спектр, полученный из поверхностной пробы (СП 23), вероятно, характеризует распространение лесостепных ландшафтов. Леса образуют береза, сосна и липа. Открытые пространства занимают злаки, виды разнотравья и синантропной флоры, сельскохозяйственные культуры (гречиха посевная). Климат – умеренно теплый и умеренно влажный (рис. 3).

Ябалаклы 3, селище. Памятник открыт А. А. Хурмаевым в 2023 г. Площадка памятника занимает участок высокой поймы р. Большой Удряк, на левом ее берегу. С юга и востока площадка памятника ограничена поймой и руслом реки, а с севера – сухим логом бывшей старицы (1,5 м глубиной). С запада площадка памятника ограничена естественным понижением. Находится в 2,6 км к юго-востоку от д. Ябалаклы, в 2,1 км к юго-востоку от д. Новые Ябалаклы, в 2 км к северо-западу от д. Чукраклы. На площадке зафиксировано 6 западин. Западина № 1 имеет подпрямоугольную форму и размеры 5 × 8 × 0,2 м. Западина № 2 овальной формы, размерами 6 × 0,5 × 0,2 м. Западины № 3–5 округлой формы, размерами 4 × 0,1 м. Западина № 6 овальной формы, размерами 5×0,5×0,2 м.

Всего в ходе шурфовки было получено 25 предметов, из которых 9 фрагментов железных котлов (3 венчика и 7 стенки), металлические изделия (навесной замок, светец одношипный, топор, накладка, пряжка, скоба, медная заклепка, лезвия скобеля, палаша, ножа, топора и пр.), 2 фрагмента лепной керамики и кости животных. Фрагменты лепных сосудов однородны, имеют темно-коричневый цвет и примесь песка в темно-сером тесте. Толщина их варьируется от 0,7 до 1 см. Толщина фрагментов железных котлов составляет от 0,5 до 1 см. Некоторые из них имеют шов и заклепки ремонтного характера. По двум крупным фрагментам железных котлов была произведена реконструкция. Диаметр получившихся котлов составил 40 и 45 см. Вещевой комплекс, представленный на памятнике, может быть отнесен к чияликской культуре периода позднего Средневековья.

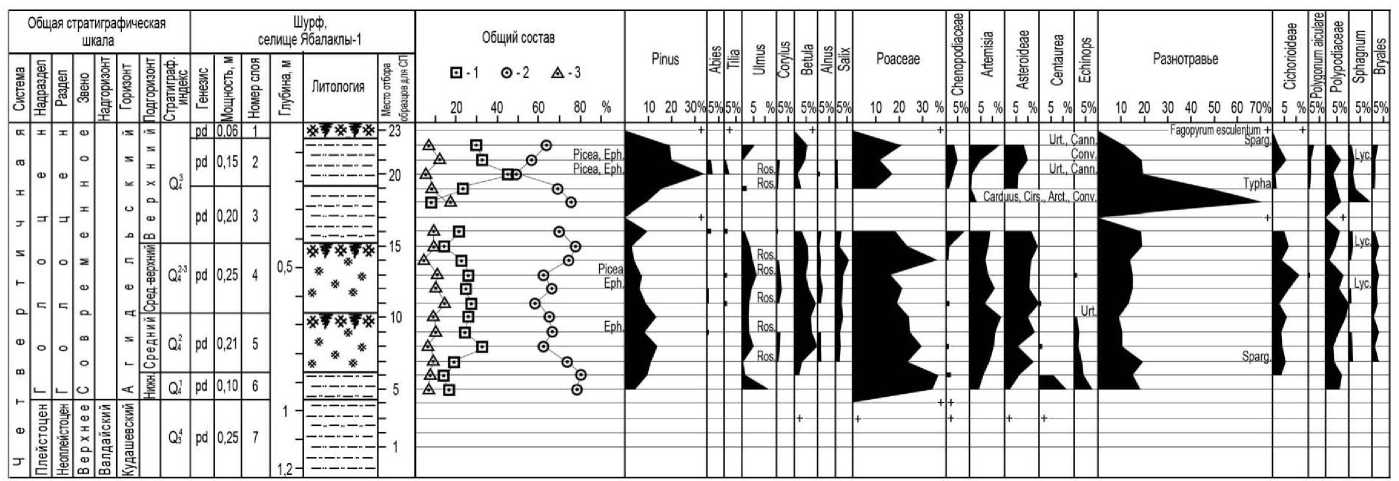

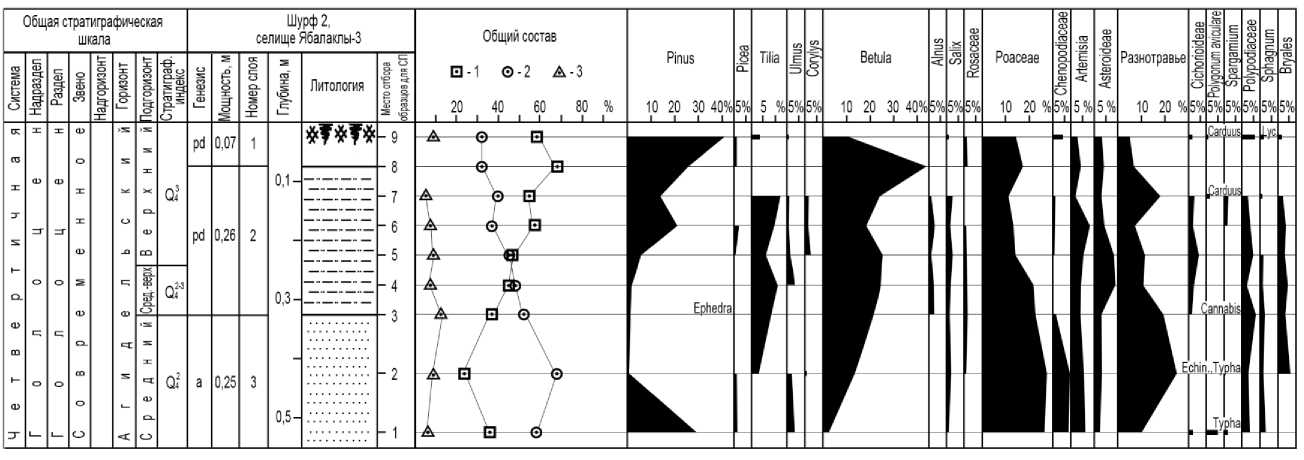

Описание стратиграфии шурфа № 2 и места отбора образцов на спорово-пыльцевой анализ (рис. 4):

-

1) дёрн (мощность 5 см) – СП 9;

-

2) темно-серая комковатая гумусированная супесь (мощность 30 см) – СП 4–8;

-

3) материк – светло-коричневый мелкий песок (глубже 35 см) – СП 1–3.

Заглубление в материк составило 25 см, в связи с чем дополнительный контрольный про- коп материка не производился.

Результаты спорово-пыльцевого анализа отложений селища Ябалаклы 3. Во всех 9 исследованных образцах было выделено репрезентативное количество палиноморф. В период, когда отлагались осадки из нижней части шурфа (СП 1 и 2, слой 3), сначала существовали лесостепи, а позже были распространены открытые пространства, занятые злаками, полыня-

Рис. 4. Шурф № 2, Ябалаклы 3 селище. Места отбора проб на спорово-пыльцевой анализ

Fig. 4. Аrchaeological pit № 2, Yabalakly 3 settlement. Sampling locations for spore-pollen analysis

ми, маревыми и разнотравьем. Площади сосновых лесов сокращались, увеличивалась роль березы и широколиственных пород. В средней части разреза, в слое 2 (СП 3–8), обнаружены находки чияликской культуры (рис. 5). Спорово-пыльцевые спектры (СП 3–4) свидетельствуют о распространении лесостепных ландшафтов. Лесные массивы формировались липой и березой. На открытых пространствах росли злаково-разнотравные растительные ассоциации с полынями, эфедрой и рудеральными растениями (маревые, п/сем. цикориевые). На заболоченных участках встречались зеленые мхи и сфагнум. Климатическая обстановка в это время была теплой и влажной.

Рис. 5. Разрез голоценовых отложений шурфа 2 Ябалаклы 3 селище и спорово-пыльцевая диаграмма

Fig. 5. Section of Holocene deposits of pit 2 Yabalakly 3 settlement and spore-pollen diagram

Позже (СП 5) на изучаемой территории также существовали лесостепи. В это время начинают увеличиваться площади сосновых лесов, а на открытых пространствах снижается роль злаков и возрастает вклад разнотравья. Климат становится более прохладным.

В верхней части шурфа (СП 6–8, слой 2) найдены артефакты золотоордынской эпохи. Спорово-пыльцевые спектры (СП 6 и 7) также характеризуют лесостепные ландшафты. В это время шло увеличение площадей сосновых и липовых лесов. Широкое распространение имели березняки и пойменные леса с ивой и ольхой. Открытые пространства были заняты злаками, полынями и видами лугового и степного разнотравья. Отмечены влажные и заболоченные участки (ежеголовник, зеленые мхи, сфагнум). Выявлено наличие антропогенной нагрузки: на нарушенных местах росли разнообразные рудеральные (маревые, п/сем. цикорие-вые, чертополох) и пасквальные (горец птичий) растения. Климат оставался умеренно влажным и стал еще немного прохладнее, чем в предыдущий период.

В дальнейшем (СП 8) продолжается увеличение площадей лесных массивов – березовых и сосновых лесов. При этом полностью исчезают широколиственные элементы. На открытых ландшафтах растут злаки, полыни и небогатое разнотравье. Климат становится прохладным и аридным.

Современный палиноспектр (СП 9) отражает распространение лесостепных ландшафтов. На исследуемом участке росли березовые и широколиственные леса с липой и вязом, а также пойменные леса с ивой. Площади сосновых лесов с примесью ели продолжали увеличиваться. На синантропизированных открытых территориях были распространены злаково-разнотравные ассоциации с полынями и различными рудеральными (маревые, п/сем. цикориевые, чертополох) и пасквальными (горец птичий) растениями. Имелись заболоченные участки со сфагнумом и зелеными мхами.

Нами было проведено сравнение полученных для Южного Предуралья палеореконструкций с данными о динамике ландшафтов и климата в золотоордынское время в регионах Поволжья: Республика Татарстан (Болгарское городище) [Алешинская, Спиридонова, 2010], Саратовская область (Хмелевское I и Багаевское селища) [Недашковский, 2011; Алешинская и др., 2018; Недашковский и др., 2023] и Северного Кавказа: Ставропольский край (Маджар-ское городище) [Бабенко и др., 2018] (табл. 1, 2).

В золотоордынский период в Южном Предуралье отмечена определенная мозаичность ландшафтов – сначала была широко распространена луговая и лесостепная растительность, позже стали преобладать степи и лесостепи. В пределах Среднего Поволжья (Болгарское городище) в это же время доминировали открытые пространства, занятые степной и луговой растительностью. В Нижнем Поволжье (Хмелевское I и Багаевское селища) и в Предкавказье (Маджарское городище) были распространены сухие маревые степи. Существовала определенная зональность ландшафтов, при этом граница степной зоны, вероятно, находилась немного севернее, чем в современности. В этот период шла смена теплой и влажной климатической обстановки, соответствующей средневековому оптимуму (X–XIII вв.), на более прохладный и аридный климат малого ледникового периода (XIV–XIX вв.).

Выводы

Таким образом, для Южного Предуралья впервые была приведена характеристика ландшафтных и климатических условий на позднесредневековых археологических объектах в золотоордынское время.

Незадолго до появления позднесредневекового населения на берегах р. Дёма на месте будущих селищ были распространены степи и луговые степи (СП 14–15, Ябалаклы 1 селище; СП 2, Ябалаклы 3 селище). Климат был умеренно теплым и умеренно влажным, отмечено начало аридизации.

Ландшафтно-климатическая характеристика археологических памятников золотоордынского периода в лесостепной зоне

Таблица 1

Landscape and climatic characteristics of archaeological sites of the Golden Horde period in the forest-steppe zone

Table 1

|

Местонахождение |

Климат |

||

|

умеренно теплый и умеренно влажный |

умеренно теплый и влажный |

прохладный и аридный |

|

|

Ябалаклы 1 селище Раскоп 2023 г. СП 14–22 |

СП 14–15 * – степи и луга. Преобладает пыльца злаков (28–37 %) и лугового разнотравья (14–18 %). Небольшие лесные массивы образованы преимущественно мелколиственными породами (береза и ива) |

СП 16–19 * – мезофильные луга. Доля пыльцы лугового разнотравья достигает 70 %, среди пыльцы деревьев отмечено увеличение доли пыльцевых зерен сосны (8–16 %), широколиственные породы представлены липой, вязом, лещиной |

СП 20–21 – степи и лесостепи. Среди трав преобладают злаки, среди деревьев – сосна (20–34 %), среди широколиственных отмечены липа, вяз, лещина. Позже СП 22 – степи. Злаки, полыни, среди древесно-кустарниковой пыльцы доминирует сосна (18 %), широколиственные породы представлены вязом |

|

Ябалаклы 3 селище Шурф № 2 СП 2–8 |

СП 2 * – степи и луга. Доля пыльцы злаков составляет 27 %, разнотравья – 25 %. Лесные массивы образованы березой, отмечена значительная примесь широколиственных пород (липа, вяз, лещина) |

СП 3–5 * – лесостепи. Березовые леса, широколиственные породы представлены липой, вязом, лещиной, растет вклад сосны (6 %), на открытых пространствах – мезофильные луга и степи |

СП 6–7 – лесостепи. Березовые и сосновые леса, незначительно увеличивается доля липовых насаждений (10–12 %), мезофильные луга и степи со злаками и полынями. Позже СП 8 – березовые и сосновые леса, широколиственные деревья отсутствуют |

|

Болгарское городище Раскоп CLXXIX Колонки 1 и 2 Палинозоны (ПЗ) 4–9 |

ПЗ 4 – степи. Преобладает пыльца маревых, весомый вклад вносят разнотравье, злаки / сосна с участием березы и широколиственных пород |

ПЗ 5 – степи и луга. Злаки, разнотравье, маревые / сосна с участием березы и широколиственных пород. Позже ПЗ 6 – степи и луга. Отмечено увеличение доли березы Позже ПЗ 7 – степи и луга. Отмечено увеличение доли широколиственных пород (липа и дуб) |

ПЗ 8 – степи и луга. Разнотравье, злаки с участием маревых и полыней / сосна с участием березы. Позже ПЗ 9 – преобладание открытых синантропизированных пространств. Разнотравье, маревые, злаки с участием полыней / береза, сосна, широколиственные породы |

Примечание : в табл. 1 и 2 знаком «звездочка» отмечен домонгольский период.

Таблица 2

Ландшафтно-климатическая характеристика археологических памятников золотоордынского периода в степной зоне

Landscape and climatic characteristics of archaeological sites of the Golden Horde period in the steppe zone

Table 2

|

Местонахождение |

Климат |

||

|

умеренно теплый и аридный |

умеренно теплый и умеренно засушливый |

прохладный и аридный |

|

|

Багаевское селище Раскоп I Спорово-пыльцевые комплексы (ПК) III–IV |

В ПК III–IV преобладает пыльца трав и кустарничков (65–75 %), доля древесно-кустарниковой пыльцы не превышает 33 %. Преобладали открытые пространства – степи |

||

|

ПК II * – злаки, полыни, разнотравье с участием маревых; ольха, береза с участием сосны и широколиственных пород |

ПК III–IV – полыни, маревые, злаки с участием разнотравья; ольха, береза с участием сосны и широколиственных пород |

ПК VI – маревые с участием злаков, разнотравья и полыней; преобладает сосна, встречается ольха с участием березы и широколиственных пород |

|

|

Хмелевское I селище Раскоп III ПК I–III |

ПК I * – степи с высокой долей маревых, пыльца древесных пород представлена сосной и широколиственными |

ПК II – степи с маревыми, при этом возрастает роль лугового разнотравья, уровень облесенности территории невысокий, среди деревьев растет вклад ольхи |

ПК III – степи с маревыми и злаками, лесные ландшафты практически отсутствовали |

|

Маджарское городище Колонка 2 ПЗ A: подзоны A1 и A2 |

ПЗ В * – степи с маревыми |

ПЗ А2 – степи, возрастает роль злаков |

ПЗ А1 – степи с маревыми |

С появлением населения чияликской культуры в золотоордынский период (СП 16–19, Ябалаклы 1 селище; СП 3–5, Ябалаклы 3 селище) степные ландшафты сменились на луга и лесостепи. В лесах стали преобладать береза и липа. На открытых пространствах доминировала мезофильная луговая растительность. Климатическая обстановка сменилась на более теплую и влажную с тенденцией к похолоданию в самом конце.

Позднее, в позднезолотоордынское (конец XIV – начало XV в.) и, вероятно, в постордынское время (СП 20–22, Ябалаклы 1 селище; СП 6–8, Ябалаклы 3 селище), зафиксировано распространение лесных и лесостепных ландшафтов, а позже – степей. В составе травостоя начинают преобладать злаки, растет вклад полыни. Доминирующей породой среди деревьев становится сосна, исчезают широколиственные породы. Климатические условия в это время становятся более прохладными и аридными.

Исследованные палиноспектры дают возможность говорить о том, что существование чияликской культуры на исследуемой территории связано с наиболее благоприятным теплым и гумидным периодом, который затем в пределах Южного Предуралья сменяется на более аридный и прохладный. Схожие тенденции были обнаружены как в степной, так и в лесостепной зоне Волго-Уральского региона.

Полученные выводы подтверждают археологические и палеозоологические данные, реконструирующие у носителей чияликской культуры минимум два цикла освоения хозяйственных угодий пастбищного ареала в границах Камско-Бельского междуречья. Весеннеосенний цикл связан с перекочевками вдоль рек Белая, Дёма, Ик, Уршак и др. Эти миграции со стадами были необходимы для сохранения кормовой базы для скота в холодное время года вблизи постоянных поселений. С наступлением поздней осени население возвращалось на территорию постоянных поселений, расположенных на небольших притоках второго и третьего порядка, где проживало преимущественно в холодное время года.