Динамика личностной адаптации студентов в образовательном пространстве вуза

Автор: Бобылев Евгений Леонидович, Трухманова Елена Николаевна, Чудакова Анна Олеговна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты применения в образовательном пространстве российского вуза авторской модели личностной адаптации студентов. Проанализирована динамика изменения основных личностных конструктов студентов в процессе обучения.

Студент, адаптация, социализация, психодиагностика, развитие, самооценка, мотивация, группа риска, акцентуация характера, эмоциональная стабильность

Короткий адрес: https://sciup.org/148321344

IDR: 148321344 | УДК: 159.922.4 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.02.P.61

Текст научной статьи Динамика личностной адаптации студентов в образовательном пространстве вуза

Можно выделить следующие ключевые компоненты личности, обеспечивающие продуктивную адаптацию:

-

• мотивация выполнения ведущей деятельности, а именно учения;

-

• специфика самооценки, обеспечивающей способность анализировать результативность своей деятельности;

-

• эмоциональная стабильность как показатель продуктивности деятельности;

-

• комплекс характерологических особенностей, обеспечивающий стабильность и специфику выполнения той или иной деятельности [1, с. 185].

Исходя из этих ключевых компонентов, мы определили выбор диагностического инструментария, который был применен в данном исследовании:

-

1) методика на определение мотивации учения (А.А. Реан и В.А. Якунин);

ЕЛЕНА

НИКОЛАЕВНА

ТРУХМАНОВА

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и практической психологии Арзамасского

-

2) методика изучения самооценки (Дембо – Рубинштейн);

-

3) цветозапись эмоциональнопсихологического климата (А.Н. Лу-тошкин);

-

4) методика определения типа акцентуации характера (К. Леон-гард) [4, с. 43].

В исследовании приняли участие студенты психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, обучающиеся по направлению «Социальная работа». Выборка составила 20 человек, в том числе 9 юношей и 11 девушек, которые были обследованы с применением батареи тестов в сентябре 2014 года на первом курсе и в мае 2018 года на выпускном четвертом курсе.

Периоду обучения в вузе соответствует юношеский возраст, для которого характерно стремление к самоопределению и самосовершенствованию. Социальные условия и индивидуальные особенности на данном этапе взросления в значительной мере определяют дальнейший стиль жизни человека, его копинг-стратегии, а также мотивацию к профессиональной деятельности.

При анализе результатов проведенного исследования учитывались возможности изменения ценностных ориентаций, мотивов, профессиональной и личностной направленности студентов в течение четырех лет вследствие естественной возрастной динамики.

Также было уделено внимание современной ситуации развития учащихся. Среди особенностей поколения Y выделяют склонность к «клиповому мышлению», которое характеризуется фрагментарностью восприятия на фоне широкого кругозора, снижением способностей к концентрации внимания и, как следствие, к критическому анализу информации. В условиях традиционной системы образования «клиповое мышление» может стать одним из факторов снижения учебной успеваемости и эффективности воспитательных мероприятий, что диктует дополнительные педагогические задачи и инновационный подход к выбору форм работы [5, с. 221].

Профессионализация и социализация будущих выпускников на психолого-педагогическом факультете Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского реализуется в контексте:

-

1) учебно-профессиональной деятельности (в том числе при формировании и поддержании мотивации к ней);

-

2) организации жизнедеятельности академических групп;

-

3) индивидуальной помощи студентам при участии кураторов и психолого-педагогической службы вуза [4, с. 250].

□ 35 □ 20

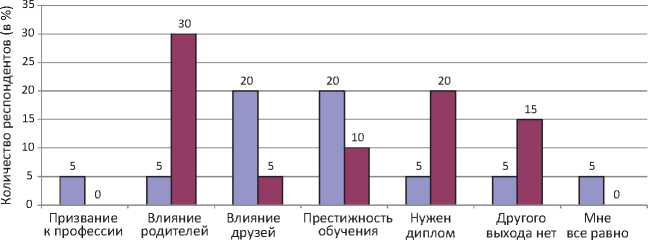

Рис. 1. Мотивация учения

□ 65 □ 24

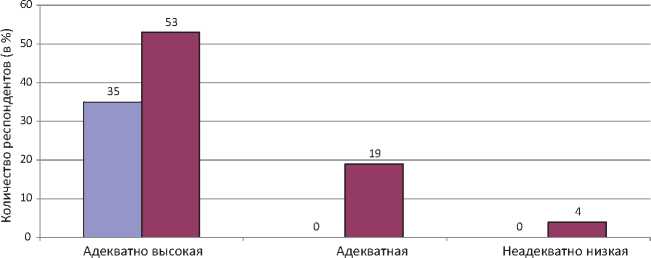

Рис. 2. Самооценка

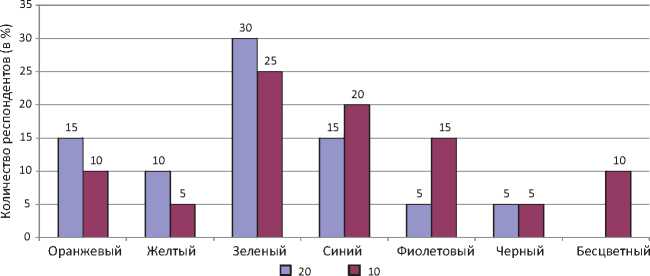

Рис. 3. Эмоциональная стабильность

Создание условий для получения студентами позитивного социального опыта в контексте интеграции учебной деятельности и воспитательной системы вуза обеспечивает единство личностного и профессионального роста.

Адаптационным процессам уделяется особое внимание в первые месяцы обучения в вузе. Студенты психолого-педагогического факультета (в том числе по направлению подготовки «Социальная работа») отправляются в двухдневный адаптивный выездной лагерь, который предусматривает веревочный курс, коллективно-творческое дело под руководством вожатых-старшекурсников, программу социально-психологических тренингов, направленных на знакомство студентов между собой, с преподавательским составом, структурой вуза и факультета, сплочение, выявление лидеров, командообразование и введение в профессию.

Необходимо отметить, что эффект тимбилдинга может быть впослед- ствии нивелирован без постоянного подкрепления посредством грамотного распределения ролей, культивирования традиций академической группы, факультета, вуза. В данном контексте особое значение имеют инициативность, ценностные ориентации и управленческая компетентность куратора группы.

Преподаватели и отдел воспитательной работы Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского характеризуют группу, принимавшую участие в исследовании, как достаточно спокойную, бесконфликтную, незаинтересованную в культурно-массовой деятельности, в большей степени ориентированную на учебный процесс. 9 человек (45%) по завершении обучения получили красные дипломы; 4 студента (20%) принимали активное участие в научной деятельности филиала и университета; 3 (15%) – в спортивной; 4 человека (20%) из выпускников, получивших степень бакалавра, продолжили обучение в магистратуре. Неформальное общение среди обучающихся преимущественно осуществлялось в микрогруппах.

По первому критерию адаптации показатели студентов выпускного курса значительно хуже, чем у первокурсников (рис. 1). На старшем курсе наблюдается преобладание внешних негативных мотивов учения, которые связаны не с познавательным интересом и развитием, а с избеганием тех или иных трудностей. Мотивация учения студентов на младшем курсе была хоть и внешняя, но положительная.

Лучшие показатели самооценки можно отметить у студентов выпускного курса – 72% опрошенных показали адекватную реалистичную самооценку. На первом курсе такая самооценка наблюдалась лишь у 35% (рис. 2).

На первом курсе стабильное положительное эмоциональное состояние наблюдалось у 75% студентов, а на выпускном – только у

50%. Среди студентов старшего курса значительно больше тех, у кого наблюдается неудовлетворительное, грустное, тревожное состояние (рис. 3).

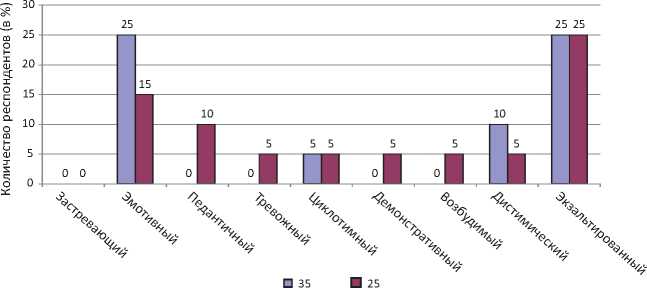

У 55% первокурсников отмечены крайние показатели выраженности черт характера. У выпускников показатели значительно стабильнее, лишь у 10% выявлены опасные результаты (рис. 4).

В целом, по совокупности данных всех методик диагностики, к группе риска были отнесены 45% первокурсников, у которых процесс адаптации затруднен. Среди выпускников в нее вошли лишь 20% студентов. У них выявлены сложности с учебной мотивацией и эмоциональной стабильностью, тогда как у первокурсников наблюдает-

Рис. 4. Характерологические особенности

ся снижение самооценки и степени выраженности характерологических черт.

Исходя из результатов исследования, можно констатировать, что большинство студентов успешно адаптировались к образовательному пространству Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Список литературы Динамика личностной адаптации студентов в образовательном пространстве вуза

- Бобылев Е.Л. Модель психолого-педагогического сопровождения студентов группы риска в образовательной среде Арзамасского филиала ННГУ // Ананьевские чтения - 2017: преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов: материалы традиционной междунар. науч. конф. / отв. ред. Л.А. Головей, А.В. Шаболтас. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2017. С. 185-186.

- Бобылев Е.Л., Трухманова Е.Н. Специфика работы со студентами "группы риска" (в рамках деятельности психолого-педагогической службы вуза) // Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе: сб. статей участников VI Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. С.П. Акутина, Т.Т. Щелина. 2019. С. 40-45.

- Трухманова Е.Н. Личностные особенности подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, как фактор их дезадаптации (на материалах сельских детских домов): автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2004. 26 с.

- Щелина Т.Т. Академическое кураторство в инновационном вузе: психологическая обоснованность и педагогическая целесообразность // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 4 (36). С. 248-255.

- Щелина Т.Т., Чудакова А.О., Чудакова Ю.В. Изучение сформированности культуры здорового образа жизни у студентов первокурсников - будущих представителей помогающих профессий // Современные исследования социальных проблем. 2018. Т. 9, № 7-2. С. 216-226.