Динамика морфофункциональных параметров резистентного диабетического макулярного отека после хирургического лечения

Автор: Мартынов А.О., Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Далогланян А.А., Лукиных М.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Инъекции ингибиторов ангиогенеза на сегодняшний день являются установленным «золотым стандартом» в лечении диабетического макулярного отека (ДМО). Витреоретинальная хирургия назначается при наличии эпиретинальной мембраны или витреоретинального тракционного синдрома. Ряд врачей считают возможным выполнение витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны у пациентов с данным заболеванием.Целью данного исследования является оценка изменений морфофункциональных параметров сетчатки у пациентов с резистентной формой ДМО, подвергшихся хирургическому вмешательству.В НМХЦ имени Н.И. Пирогова было прооперировано 75 пациентов с диагнозом ДМО, не поддающимся консервативной терапии (антивазопролиферативная терапия, лазеркоагуляция сетчатки). Все пациенты были распределены на три группы в зависимости от типа вмешательства.Оценка максимально корригированной остроты зрения после оперативного вмешательства показала статистически значимое улучшение данного параметра у пациентов второй и третьей группы по сравнению с пациентами первой группы через шесть месяцев после операции. У пациентов третьей группы наблюдалось заметное снижение толщины сетчатки в области фовеа через месяц после вмешательства. Отмечено значимое уменьшение отека у пациентов второй и третьей группы по сравнению с пациентами первой группы в срок с месяца до года. При оценке светочувствительности выявлено достоверное улучшение параметров у пациентов второй и третьей группы по сравнению с данными пациентов первой группы через 1 неделю после операции.Полученные данные показывают высокую эффективность витреоретинального хирургического вмешательства у пациентов с резистентным диабетическим макулярным отеком, подтверждая возможность выбора хирургического подхода.

Витрэктомия, диабетический макулярный отек, мембранопилинг, субмакулярная хирургия, bss

Короткий адрес: https://sciup.org/140307900

IDR: 140307900 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_S1_53

Текст научной статьи Динамика морфофункциональных параметров резистентного диабетического макулярного отека после хирургического лечения

Актуальность

Диабетическая ретинопатия представляет собой серьезное осложнение при развитии сахарного диабета, которое может привести как к ухудшению остроты зрения, так и к слепоте. Частота возникновения диабетического макулярного отека (ДМО) варьируется от 4,2% до 7,9% случаев диабетической ретинопатии при сахарном диабете 1 типа и от 1,4% до 12,8% случаев – 2 типа [1].

Имеются зарубежные данные, подтверждающие, что фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) играет ключевую роль в развитии макулярного отека [2; 3]. Он накапливается в стекловидном теле и способствует образованию новых кровеносных сосудов [4; 5]. Белок клаудин-1 проходит фосфорилирование под воздейстием

VEGF, что приводит к снижению его концентрации и, как следствие, повышенной проницаемости сосудов [6; 7]. Кроме того, в патогенезе ДМО важную роль играют воспалительные цитокины, активные формы кислорода (АФК) и продукты гликирования (AGEs) [8]. При диабетической ретинопатии витреальная выступает в роли физиологического резервуара для перечисленных молекул [9–11]. Под воздействием АФК и AGEs происходит повреждение базальных мембран капилляров, что в свою очередь вызывает увеличение отложения компонентов внеклеточного матрикса и повреждение перицитов. В результате этого возникает гемодинамическая дисфункция, которая приводит к нарушению гомеостаза в сетчатке [12–14].

Для лечения ДМО на протяжении длительного времени широко применялась лазерная коагуляция центральной зоны сетчатки [15]. Однако у этой процедуры есть развития осложнений, таких как центральные и парацентральные скотомы.

В настоящее время, инъекции ингибиторов ангиогенеза являются «золотым стандартом» в терапии ДМО. Большинству пациентов требуется регулярное введение анти-VEGF препаратов [16–18], но в некоторых случаях это может быть затруднено из-за ограничений в передвижении или сопутствующих заболеваний [19–21]. Ви-треоретинальная хирургия назначается при появлении эпиретинальной мембраны или витреоретинального тракционного синдрома [22–25]. Некоторые хирурги считают целесообразным использовать витрэктомию с удалением внутренней пограничной мембраны на ранних стадиях развития диабетического макулярного отека [26–29].

Цель исследования

Оценка изменений морфофункциональных параметров сетчатки у пациентов с резистентной формой ДМО, подвергшихся хирургическому вмешательству.

Материалы и методы исследования

На базе отделения офтальмологии национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова были прооперированы 75 пациентов с диагнозом диабетический макулярный отёк. Все пациенты соответствовали нескольким критериям:

– резистентный ДМО (отсутствие компенсации на проведенное консервативное лечение (лазеркоагуляция, ингибиторы ангиогенеза);

– снижение остроты зрения;

– отсутствие ранее проведенной витреоретинальной хирургии

Критериями невключения были:

– наличие сопутствующих заболеваний глаз (глаукома различного генеза, миопия высокой степени, пролиферативная диабетическая ретинопатия с вовлечением макулярной зоны, тотальный и субтотальный гемофтальм)

– наличие помутнений в роговице

– наличие помутнений в хрусталике

Всех пациентов разделили на три группы.

Пациентам первой группы (25 пациентов, 25 глаз) продолжили терапию интравитреальным введением антивазопролиферативных препаратов в сочетании с лазеркоагуляцией сетчатки.

Вторая группа (26 пациентов, 26 глаз) включала тех, кто был прооперирован с применением стандартной трехпортовой витрэктомии с мембранопилингом.

Третья группа (24 пациента, 24 глаза) состояла из пациентов, которые были прооперированы по предложенной методике - трехпортовая витрэктомия с пилингом внутренней пограничной мембраны (ВПМ) и введением сбалансированного солевого раствора (BSS) под сетчатку.

Всем пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование, включавшее визометрию, тонометрию, биомикроскопию, оптическую когерентную томографию, периметрию и микропериметрию.

На ОКТ изучалась динамика изменения центральной толщины сетчатки. Микропериметрия использовалась для оценки светочувствительности.

Статистический анализ данных осуществлялся с применением программы IBM SPSS Statistics 23. Применялся T-критерий для парных выборок и корреляция Пирсона. Различия признавались статистически значимыми при p<0,05. Результаты описательной статистики в большинстве таблиц представлены как M± σ , где M – среднее значение, σ – стандартное отклонение.

Результаты

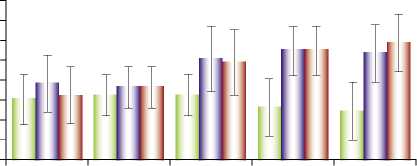

Хирургическое вмешательство, проведенное пациентам из трех групп, прошло успешно, без каких-либо интраоперационных осложнений. Однако спустя три месяца после операций у двоих пациентов из второй группы и у одного пациента из третьей группы возник рецидив отека макулярной области. Для этих больных была назначена консервативная терапия с использованием ингибиторов ангиогенеза, что в итоге позволило устранить отек. Все предоперационные показатели у пациентов из различных групп оказались статистически сопоставимыми. Офтальмологическое обследование проводилось в послеоперационном периоде на первой неделе, а также через 1, 6 и 12 месяцев после операции. Статистически значимых различий по морфофункциональным показателям между исследуемыми группами не было выявлено. При анализе максимальной корригированной остроты зрения в послеоперационный период было установлено значительное улучшение функциональных показателей у пациентов второй и третьей групп по сравнению с аналогичными данными первой группы через шесть месяцев после хирургического вмешательства (Рис. 1).

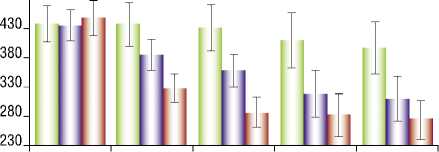

В послеоперационный период был проведён анализ изменений толщины сетчатки в области фовеа. Результаты показали, что у пациентов третьей группы

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

До операции 1 неделя 1 месяц 6 месяцев 12 месяцев

1 группа (ИВВЛС)

I 12 группа (витрэктомия+мембранопилинг)

I 13 группа (витрэктомия+мембранопилинг+субретинальное введение BSS)

Рис. 1. Динамика МКОЗ.

480_

До операции 1 неделя 1 месяц 6 месяцев 12 месяцев

1 группа (ИВВ ПС)

I I 2 группа (витрэктомия+мембранопилинг)

I 13 группа (витрэктомия+мембранопилинг+субретинальное введение BSS)

Рис. 2. Динамика толщины сетчатки в фовеа.

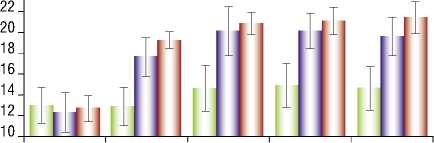

24^

До операции 1 неделя 1 месяц 6 месяцев 12 месяцев

1 группа (ИВВ ЛС)

I I 2 группа (витрэктомия+мембранопилинг)

I 13 группа (витрэктомия+мембранопилинг+субретинальное введение BSS)

Рис. 3. Динамика светочувствительности.

наблюдается статистически значимое уменьшение этого показателя по сравнению с пациентами первой и второй группы на протяжении одной недели и одного месяца. Также во второй и третьей группе в срок от одного месяца до одного года фиксируется значимое уменьшение толщины сетчатки в фовеа по сравнению с пациентами первой группы. Это свидетельствует о более высокой скорости резорбции макулярного отека у пациентов второй и третьей групп (Рис. 2).

В процессе анализа светочувствительности было обнаружено, что пациенты 2 и 3 группы демонстрируют значительное увеличение данного показателя в сравнении с предоперационными данными, а также с аналогичными результатами пациентов 1 группы через неделю после проведения хирургического вмешательства (Рис. 3).

Заключение и обсуждение

Результаты нашего исследования показали, что проведение хирургического вмешательства обеспечивает более высокий функциональный результат по сравнению с терапией, которая осуществляется исключительно с применением ингибиторов ангиогенеза и лазерной коагуляции сетчатки, при наблюдении в промежутке от 6 до 12 месяцев. Уже на первой неделе наблюдений у пациентов из второй и третьей группы было зафиксировано значительное улучшение светочувствительности относительно первой группы, который сохранялся на протяжении всего года наблюдения.

Наиболее выраженная скорость редукции отека была отмечена в группе с применением субретинального введения сбалансированного раствора, где статистически значимое уменьшение толщины сетчатки наблюдалось уже на первой неделе, когда во второй группе дренирование отека оказалось значимо через 1 месяц от начала лечения, в сравнении с пациентами, которые получали только антивазопролиферативную терапию.

Ранее различными авторами уже выполнялись субретинальные введения при различных макулярных патологиях. При возрастной макулярной дегенерации данная методика применяется для субретинального введения проурокиназы для дислокации и резорбции субретинального кровоизлияния [30]. Ряд авторов рассматривал применение субретинального введения для смещения твердых экссудатов из макулярной зоны [31].

Мы считаем, что субретинальное введение сбалансированного солевого раствора снижает онкотическое давление и омывает клетки пигментного эпителия сетчатки, за счет чего усиливается их насосная функция, что облегчает отток отёчной жидкости из сетчатки в хориоидею.

Первоочередной терапией для ДМО является метаболический контроль и интравитреальные инъекции анти-VEGF препаратов. Однако согласно результату нашего исследования витрэктомия с методом субретинального введения BSS может быть перспективным вариантом лечения рефрактерного ДМО, резистентного к анти-VEGF терапии. Для подтверждения достоверности необходимо изучение большей выборки в группах.

Список литературы Динамика морфофункциональных параметров резистентного диабетического макулярного отека после хирургического лечения

- Tan GS, Cheung N, Simó R, Cheung GC, Wong TY. Diabetic macular oedema. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Feb;5(2):143-155. Epub 2016 Aug 3. PMID: 27496796.

- Deissler HL, Deissler H, Lang GE. Inhibition of vascular endothelial growth factor (VEGF) is sufficient to completely restore barrier malfunction induced by growth factors in microvascular retinal endothelial cells. Br J Ophthalmol. 2011;95(8):1151–6.

- Duh E, Aiello LP. Vascular endothelial growth factor and diabetes: the agonist versus antagonist paradox. Diabetes. 1999;48(10):1899–906.

- Augustin AJ, Keller A, Koch F, Jurklies B, Dick B. [Effect of retinal coagulation status on oxidative metabolite and VEGF in 208 patients with proliferative diabetic retinopathy] Klin Monbl Augenheilkd. 2001;218(2):89–94.

- Aiello LP, Avery RL, Arrigg PG, Keyt BA, Jampel HD, Shah ST, et al. Vascular endothelial growth factor in ocular fluid of patients with diabetic retinopathy and other retinal disorders. N Engl J Med. 1994;331(22):1480–7.

- Gonzalez-Salinas R, Garcia-Gutierrez MC, Garcia-Aguirre G, Morales-Canton V, Velez-Montoya R, Soberon-Ventura VR, et al. Evaluation of VEGF gene polymorphisms and proliferative diabetic retinopathy in Mexican population. Int J Ophthalmol. 2017;10(1):135–9.

- Deissler HL, Deissler H, Lang GE. Inhibition of vascular endothelial growth factor (VEGF) is sufficient to completely restore barrier malfunction induced by growth factors in microvascular retinal endothelial cells. Br J Ophthalmol. 2011;95(8):1151–6.

- Arevalo JF, Lasave AF, Wu L, Acon D, Farah ME, Gallego-Pinazo R, et al. Intravitreal bevacizumab for diabetic macular oedema: 5-year results of the Pan-American Collaborative Retina Study group. Br J Ophthalmol. 2016; 100(12):1605–10.

- Koskela UE, Kuusisto SM, Nissinen AE, Savolainen MJ, Liinamaa MJ. High vitreous concentration of IL-6 and IL-8, but not of adhesion molecules in relation to plasma concentrations in proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmic Res. 2013;49(2):108–14.

- Bhagat N, Grigorian RA, Tutela A, Zarbin MA. Diabetic macular edema: pathogenesis and treatment. Surv Ophthalmol. 2009;54(1):1–32.

- Barile, Gaetano R., et al. The RAGE axis in early diabetic retinopathy. Investigative Opthalmology Visual Science. 2005; 46(8):2916—24

- Ciulla TA, Amador AG, Zinman B. Diabetic retinopathy and diabetic macular edema: pathophysiology, screening, and novel therapies. Diabetes Care. 2003;26(9):2653–64.

- Ciulla TA, Harris A, Latkany P, Piper HC, Arend O, Garzozi H, et al. Ocular perfusion abnormalities in diabetes. Acta Ophthalmol Scand. 2002;80(5):468–77.

- Paget C, Lecomte M, Ruggiero D, Wiernsperger N, Lagarde M. Modification of enzymatic antioxidants in retinal microvascular cells by glucose or advanced glycation end products. Free Radic Biol Med. 1998;25(1):121–9. pmid: 9655530.

- Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report number 9. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology. 1991 May;98(5 Suppl):766-85.

- Liberski S, Wichrowska M, Kocięcki J. Aflibercept versus Faricimab in the Treatment of Neovascular Age-Related Macular Degeneration and Diabetic Macular Edema: A Review. Int J Mol Sci. 2022 Aug 20;23(16):9424.

- Massin P, Bandello F, Garweg JG, Hansen LL, Harding SP, Larsen M, et al. Safety and efficacy of ranibizumab in diabetic macular edema (RESOLVE Study): a 12-month, randomized, controlled, double-masked, multicenter phase II study. Diabetes Care. 2010;33(11):2399–405.

- Sahni J, Patel SS, Dugel PU, Khanani AM, Jhaveri CD, Wykoff CC, Hershberger VS, Pauly-Evers M, Sadikhov S, Szczesny P, Schwab D, Nogoceke E, Osborne A, Weikert R, Fauser S. Simultaneous Inhibition of Angiopoietin-2 and Vascular Endothelial Growth Factor-A with Faricimab in Diabetic Macular Edema: BOULEVARD Phase 2 Randomized Trial. Ophthalmology. 2019 Aug;126(8):1155-1170.

- Agarwal D, Chawla R, Varshney T, Shaikh N, Chandra P, Kumar A. Managing vitreoretinal surgeries during COVID-19 lockdown in India: Experiences and future implications. Indian J Ophthalmol. 2020 Oct;68(10):2126-2130.

- Polizzi S, Mahajan VB. Intravitreal Anti-VEGF Injections in Pregnancy: Case Series and Review of Literature. J Ocul Pharmacol Ther. 2015 Dec;31(10): 605-10.

- Agarwal D, Kumar A. Managing intravitreal injections in adults in COVID-19 and post-COVID-19 era- Initial experiences. Indian J Ophthalmol. 2020 Jun;68(6):1216-1218.

- Павловский О.А., Файзрахманов Р.Р., Егорова Н.С., Пьянкова М.А. Морфофункциональные результаты хирургического лечения эпиретинального фиброза: сравнительный анализ. // Отражение – 2023 Т.2 №16 сс49-53.

- Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Writing Committee. Bressler S.B., Edwards A.R., et al. Vitrectomy outcomes in eyes with diabetic macular edema and vitreomacular traction. Ophthalmology. 2021;132:1113–1122.

- Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Ларина Е.А. Оперативное лечение макулярного разрыва с сохранением внутренней пограничной мембраны. Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. 2019;14(3):69-74.

- Hagenau F, Vogt D, Ziada J, Guenther SR, Haritoglou C, Wolf A, Vitrectomy for diabetic macular edema: optical coherence tomography criteria and pathology of the vitreomacular interface. Am J Ophthalmol. 2019;200:34–46.

- Abdel Hadi AM. Evaluation of Vitrectomy with Planned Foveal Detachment as Surgical Treatment for Refractory Diabetic Macular Edema with or without Vitreomacular Interface Abnormality. J Ophthalmol. 2018 May 7;2018:9246384.

- Vikas SJ, Agarwal D, Seth S, Kumar A, Kumar A. Comparison of anatomical and functional outcomes of vitrectomy with internal limiting membrane peeling in recalcitrant diabetic macular edema with and without traction in Indian patients. Indian J Ophthalmol. 2021 Nov;69(11):3297-3301.

- Ranno S, Vujosevic S, Mambretti M, Metrangolo C, Alkabes M, Rabbiolo G, Govetto A, Carini E, Nucci P, Radice P. Role of Vitrectomy in Nontractional Refractory Diabetic Macular Edema. J Clin Med. 2023 Mar 15;12(6):2297.

- Iglicki M, Lavaque A, Ozimek M, Negri HP, Okada M, Chhablani J, Busch C, Loewenstein A, Zur D. Biomarkers and predictors for functional and anatomic outcomes for small gauge pars plana vitrectomy and peeling of the internal limiting membrane in naïve diabetic macular edema: the VITAL study. PLoS One. 2018;13(7):e0200365.

- Босов Э.Д., Калинин М.Е., Карпов Г.О., Богданова В.А. Влияние изменений пигментного листка сетчатки на морфофункциональные результаты после хирургии субмакулярных кровоизилияний. Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. 2022;17(4,supplement):25-27.

- Takagi, Hitoshi, Atsushi Otani, Junichi Kiryu, and Yuichiro Ogura. “New Surgical Approach for Removing Massive Foveal Hard Exudates in Diabetic Macular Edema.” Ophthalmology 106, no. 2 (February 1999): 249–57.