Динамика надземной фитомассы живого напочвенного покрова в лиственных фитоценозах послерубочного происхождения

Автор: Пристова Татьяна Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.21, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки фитомассы растений живого напочвенного покрова (ЖНП) в лиственных фитоценозах послерубочного происхождения за 10-летний период в условиях средней тайги Республики Коми. Исследования проводились в березово-еловом молодняке разнотравном и осиново-березовом насаждении чернично-разнотравного типа, формирующихся на месте вырубки ельников черничного и чернично-долгомошного типа. В ходе исследований дана геоботаническая и таксационная характеристика лиственных насаждений. Выявлено, что общее количество видов растений, произрастающих в исследуемых фитоценозах составляет 44, в том числе 34 вида растений ЖНП, с общим проективным покрытием от 60 до 100%. Установлено, что фитомасса ЖНП исследуемых фитоценозов, за 10-летний период увеличивается: в березово-еловом молодняке в 1,3, в осиново-березовом - в 1,5 раза. Наибольшее количество фитомассы накапливается в ЖНП березово-елового молодняка. В фитомассе напочвенного покрова доминируют травы и мхи. В осиново-березовом насаждении в 2005 г. на травы приходилось более 40%, кустарнички - около 20, мхи - около 40% от общей массы растений напочвенного покрова. За 10-летний период соотношение этих групп растений изменилось в сторону увеличения массы мхов. В березово-еловом молодняке в 2015 г., по сравнению с 2005 г., доля трав в общей фитомассе снизилась до 20%, а мхов увеличилась почти на 10%, кустарничков - практически не изменилась. В обоих насаждениях фитомасса папоротников, хвощей и плаунов в среднем не превышает 5%, злаков - менее 10% от общей массы растений ЖНП. Установлено, что соотношение фитомассы трав к массе мхов за исследуемый период изменяется от 1:2 до 1:3 в березово-еловом молодняке и от 1:1 до 1:2 в осиново-березовом фитоценозе. Между общим проективным покрытием и фитомассой растений ЖНП выявлена положительная корреляционная связь (r=0,6÷0,7), что свидетельствует об определенном влиянии пространственного распределения растений в исследуемых фитоценозах на их массу. Оценка вариабельности фитомассы в пределах исследуемых фитоценозов с использованием коэффициента вариации (СV) показала относительно равномерное распределение фитомассы мхов и кустарничков в березово-еловом молодняке в 2005 году и увеличение их вариативности через 10 лет, в осиново-березовом насаждении за этот период наблюдалось ее снижение. Полученные данные позволяют оценить процессы восстановления естественной структурно-динамической организации нижних ярусов растительности в лиственных фитоценозах послерубочного происхождения в условиях средней тайги.

Средняя тайга, послерубочные лиственные леса, живой напочвенный покров, фитомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/148314171

IDR: 148314171 | УДК: 630*182.47/.48:58-026.53

Текст научной статьи Динамика надземной фитомассы живого напочвенного покрова в лиственных фитоценозах послерубочного происхождения

Формирование смешанных лиственно-хвойных насаждений на значительных площадях сплошных вырубок, стало характерной особенностью северных лесов [1]. Антропогенное воздействие и последующее естественное лесовозобновление оказывает существенное влияние на состав, структуру и фитомассу растений древесного яруса и напочвенного покрова. Видовой состав напочвенного покрова после вырубки ма- Пристова Татьяна Александровна, кандидат биологических наук, научный сотрудник.

теринского древостоя формируется под воздействием множества факторов. Тип насаждения на месте вырубки определяется особенностями самой рубки, характером поступившего в рубку леса, климатическими, почвенными и биотическими факторами [1]. В процессе развития лесных экосистем послерубочного происхождения происходит потеря их естественной структурно-динамической организации по сравнению с исходным фитоценозом. В то же время следует отметить положительное влияние лиственных пород на круговорот веществ, улучшение почвы и изменение видового состава живого напочвенного покрова [1, 2, 3].

На территории Республики Коми видовой состав и структура напочвенного покрова лиственных и лиственно-хвойных насаждений изучалась Дегтевой С.В. (2002) [4], возобновление леса и восстановление лиственных древостоев Паутовым Ю.А. и Ильчуковым С.В. (2001) [5]. Согласно исследований Дегтевой С.В. (2002), проведенных на всей территории подзоны северной, средней и южной тайги Республики Коми, смена пород приводит к изменению видового состава лесных фитоценозов. По численности видов лиственные насаждения могут превышать еловые в 1.5-2 раза, при этом их видовое разнообразие возрастает благодаря травянистым многолетникам [4].

Структура и запасы фитомассы являются наиболее важными экологическими характеристиками растительного покрова. Исследования по оценке фитомассы живого напочвенного покрова в таежных лесах при послерубочных сукцессиях в условиях европейского Севера малочисленны и часто приурочены к изучению продуктивности и биологического круговорота в этих лесах [6, 2, 7, 8]. Цель работы состояла в оценке запасов фитомассы и изучении основных характеристик живого напочвенного покрова (ЖНП) лиственных фитоценозов за 10-летний период.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение лиственных насаждений по-слерубочного происхождения проводилось на постоянных пробных площадях (ППП) в период с 2005 по 2015 гг. в Княжпогостском районе Республики Коми (РК), в окрестностях д. Кылтово (62°19’ с.ш. 50°55’ в.д.). Исследования проводились в березово-еловом молодняке разнотравном и осиново-березовом насаждении чернично-разнотравного типа (табл.1), произрастающих на торфянисто-подзолисто-глееватых почвах. До вырубки на месте исследуемых насаждений произрастали: ельник чернично-долгомошный и ельник черничный, с составом древостоя 8Е2Б, подроста – 10Е, возраст 150-190 лет (по данным Кылтовского участкового лесничество ГУ РК «Железнодорожное лесничество»). Объекты исследования расположены на территории Кылтовского участкового лесничества ГУ РК «Железнодорожное лесничество» и относятся к эксплуатационным лесам. Ежегодно на территории Железнодорожного лесничества размер естественного лесовосстановления составляет 74,1% от общего количества земель нуждающихся в лесовосстановительных мероприятиях, искусственное лесовосстановление

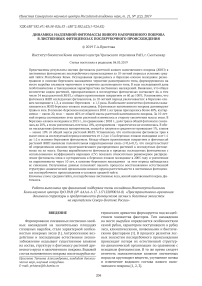

Таблица 1. Таксационная характеристика древостоев

|

Год |

Тип леса |

Состав древостоя |

Вид |

Число деревьев, |

Возраст, лет |

Сумма площадей сечений, м3/га |

Запас древесины, |

Средние |

|||

|

растущих |

сухих |

растущих |

сухих |

Высота, м |

Диаметр, см |

||||||

|

2005 |

Березово- |

8Б2Еед.С ед.Ос |

Ель |

211 |

11 |

12 |

2,50 |

12 |

0,1 |

7 |

11 |

|

еловый |

Береза |

256 |

- |

12 |

1,56 |

7 |

- |

8 |

9 |

||

|

разнотравный |

Всего |

467 |

11 |

4,06 |

19 |

0,1 |

|||||

|

2015 |

Березово- |

7Б3Е+С ед.Ос |

Ель |

300 |

11 |

22 |

3,37 |

18,3 |

0,1 |

9 |

11 |

|

еловый |

Береза |

777 |

22 |

22 |

5,17 |

30,9 |

0,1 |

9 |

9 |

||

|

разнотравный |

Осина |

33 |

0 |

20 |

0,26 |

1,0 |

0 |

10 |

10 |

||

|

Сосна |

22 |

0 |

20 |

0,27 |

1,5 |

0 |

11 |

12 |

|||

|

Всего |

1132 |

33 |

9,07 |

51,7 |

0,2 |

||||||

|

2005 |

Осиново- |

5Ос4Б1Еед.Пх |

Осина |

524 |

55 |

40 |

11,77 |

78 |

4 |

13 |

16 |

|

березовый |

Береза |

2032 |

33 |

40 |

12,25 |

65 |

1 |

11 |

8 |

||

|

разнотравно- |

Ель |

211 |

- |

37 |

1,9 |

18 |

- |

8 |

8 |

||

|

черничный |

Пихта |

11 |

- |

30 |

0,03 |

0.1 |

- |

6 |

6 |

||

|

Всего |

2778 |

88 |

26,0 |

161,1 |

5 |

||||||

|

2015 |

Осиново- |

6Ос3Б1Еед.Пх |

Осина |

489 |

88 |

50 |

17,1 |

136,2 |

14,8 |

14 |

19 |

|

березовый |

Береза |

1378 |

22 |

50 |

12,7 |

75,3 |

0,1 |

10 |

10 |

||

|

разнотравно- |

Ель |

522 |

11 |

47 |

3,9 |

20,2 |

0,1 |

9 |

9 |

||

|

черничный |

Пихта |

22 |

0 |

40 |

0,1 |

0,4 |

0 |

8 |

8 |

||

|

Всего |

2411 |

121 |

33,8 |

232,1 |

15,0 |

||||||

— 3,9%, комбинированное — 22 %. Естественное лесовозобновление на этой территории, в большинстве случаев приводит к формированию лиственных насаждений. По состоянию на 2008 г. площадь занятая лиственными породами (преимущественно березой) составляет 29,3% от общей лесопокрытой площади Железнодорожного лесничества [9].

В исследуемых насаждениях заложены постоянные пробные площади (ППП) и определены основные характеристики древостоев по общепринятой в лесной таксации методике. Для характеристики ЖНП применяли общепринятую методику учета растений на площадках размером 1м2. На каждой площадке определяли общее проективное покрытие (ОПП) растений травяно-кустарничкового и мохового ярусов и проективное покрытие каждого вида. Учет массы надземных органов растений ЖНП проводили методом укоса на площадках размером 400 см2 в 10-20 - кратной повторности [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таксационная характеристика древостоев исследуемых лиственных насаждений представлена в таблице 1. В процессе формирования древостоя за 10-летний период изменяется его состав, количество деревьев и основные лесоводственно-таксационные характеристики. Основная тенденция в структуре древостоя лиственных насаждений – увеличение доли участия ели в составе древостоя.

Видовой состав напочвенного покрова в процессе лесовозобновления, определяется типом рубки. Известно, что на месте сплошных рубок растительный покров наиболее динамичен [1]. Формирование видового состава ЖНП лиственных насаждений, возникающих на месте вырубок, достаточно индивидуально и может определяться большим количеством факторов. Как известно, в процессе лесовосстановления на вырубках в связи с изменением условий освещенности количество зеленых мхов снижается, при этом одним из характерных видов-индикаторов, поселяющихся на вырубках, является иван-чай ( Chamerion angustifolium ) [1, 11].

Напочвенный покров исследуемых фитоценозов довольно мозаичен. Исследуемые лесные экосистемы отличаются по видовому составу и количеству видов, формирующих напочвенный покров. Общее количество видов растений, произрастающих в исследуемых фитоценозах, составляет 44, в том числе 34 вида растений напочвенного покрова.

Древесный ярус березово-елового молодняка сложный по составу и представлен доми- нирующими Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh., Picea obovata Ledeb., а также единичными экземплярами - Populus tremula L., Pinus sylvestris L., Abies sibirica Ledeb. Подлесок состоит из Salix caprea L. S. phylicifolia L., Sorbus aucuparia L. и единичных экземпляров Rosa acicularis Lindl., высотой в основном до 0,5 м и Lonicera pallasii L. от 0,6 до 1 м высотой. В подросте доминирует Picea obovata Ledeb. разной высоты. Напочвенный покров березово-елового молодняка отличается большой мозаичностью. На месте трелевочных волоков в исследуемом фитоценозе развивается моховой покров - преимущественно из Sphagnum magelanicum и Polytrichum commune (Hedw.) Br. (ПП 80%). Из кустарничков доминируют Vaccinium myrtilus и V. vitis-idaea, из трав — Juncus filiformis и Agrostis tenuis, среди мхов Polytrichum commune Sch. Et Gmb., Sphagnum magelanicum Brid., Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. Et Gmb. Общее проективное покрытие (ОПП) в березово-еловом молодняке в 2005 г. составило 100%, из них трав — 30, кустарничков — 5, мхов — 65%. В 2015 г. ОПП немного уменьшилось до 90-95%, при этом проективное покрытие мохового покрова составляло от 30% на пасечных участках до 85% на месте трелевочных волоков, травяно-кустарничкого яруса – от 10 до 55% соответственно.

Древостой осиново-березового насаждения состоит из Populus tremula , Betula pendula , B. pubescens , Picea obovata , единично Abies sibirica , подлесок представлен Salix caprea, Sorbus aucuparia и единичных экземпляров Rosa acicularis и Lonicera pallasii . В 2005 г. ОПП растений ЖНП осиново-березового насаждения составило 60%, в том числе проективное покрытие травяно-кустарничкого яруса – 50%, мохового – 10%. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют Vaccinium myrtilus и V. vitis-idaea, часто – Oxalis acetosella L. , Solidago virgaurea L., Rubus saxatilis L., Aegopodium podagraria L . Для мохового яруса в исследуемом осиново-березовом фитоценозе характерно неравномерное распределение с доминированием Polytrichum commune , а на отдельных участках Sphagnum magelanicum . В 2015 г. в осиново-березовом насаждении ОПП составило 70%, при этом увеличивается проективное покрытие мохового яруса, которое на отдельных участках может достигать 100%.

Видовое сходство между исследуемыми фитоценозами определялось при помощи коэффициента Жаккара (Кж). Сходство между ними составило 70% в 2005 г. и 80% в 2015 г. Высокая степень сходства связана с тем, что эти фитоценозы имеют одинаковое происхождение (после рубки ельника), произрастают на одних и тех же типах почвы и в схожих лесорастительных условиях. Различие обусловленно возрастом и составом древостоев и этапом сукцессионного развития.

Согласно данным, представленным в таблице 2, фитомасса ЖНП исследуемых насаждений за 10-летний период увеличилась. Довольно близкие значения фитомассы приводятся для схожих лиственных фитоценозов средней тайги Вологодской области и Республики Карелия [2, 7]. Ельник черничный, расположенный в 12 км от исследуемых фитоценозов накапливает в фитомассе ЖНП 1837±56 кг/га органического вещества, что несколько ниже, чем в исследуемом молодняке [12]. Среди видов, доминирующих по фитомассе, в напочвенном покрове исследуемых фитоценозов можно выделить: Vaccinium myrtillus L., Agrostis tenuis Sibth., Geranium sylvaticum L., Chamerion angustifolium (L.) Scop., Melampyrum sylvaticum L., Solidago virgaurea L., Cirsium heterofi llum (L.) Hill., Polytrichum commune (Hedw.) Br., Sch. Et Gmb., Plerozium schreberi (Brid.). Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. Et Gmb., Sphagnum magellanicum Brid.

Фитомасса папоротников, хвощей и плаунов в среднем не превышает 5%, злаков — менее 10% от общей массы растений напочвенного покрова иследуемых фитоценозов. Среди доминирующих по массе групп растений — травы и мхи. В осиново-березовом насаждении в 2005 г. на травы приходилось более 40%, кустарнички — около 20%, мхи — около 40% от общей массы растений напочвенного покрова. За 10-летний период соотношение этих групп растений изменилось в сторону увеличения массы мхов (табл.2). В березово-еловом молодняке в 2015 г., по сравнению с 2005 г., доля трав в общей фитомассе снизилась с 28 до 20%, мхов увеличилась почти на 10%, кустарничков практически не изменилась (табл.2). За 10-летний период изменилось соотношение между значением фитомассы трав к массе мхов от 1:2 до 1:3 в березово-еловом молодняке и от 1:1 до 1:2 в осиново-березовом фитоценозе. Увеличение массы мхов в общей фитомассе ЖНП приближает исследуемые фитоценозы к исходным ельникам. Для ельника черничного, по сравнению с исследуемыми фитоценозами, характерно значительное превалирование мхов (81,6%) (преимущественно зеленых) и низкая доля участия трав (3,7%) в фитомассе ЖНП [12].

Корреляционный анализ выявил положительную связь между ОПП и фитомассой ЖНП (r=0,6÷0,7), что свидетельствует об определенном влиянии проективного покрытия растений в исследуемых фитоценозах на их массу. Для оценки вариабельности фитомассы в пределах исследуемых фитоценозов применен коэффициент вариации (СV) (табл.3). Можно отметить относительно равномерное распределение фитомассы мхов и кустарничков в березово-еловом молодняке в 2005 году и увеличение их вариативности через 10 лет. В осиново-березовом насаждении, наоборот – за 10 лет вариативность фитомассы ЖНП снижается.

Для мхов это обусловлено следующими причинами. Как известно, при определенных лесорастительных условиях в процессе лесо-

Таблица 2. Фитомасса растений напочвенного покрова лиственных фитоценозов, кг/га/%

|

Тип леса |

Год |

Общая фитомасса |

Мхи |

Кустарнички |

Травы |

|

Березово-еловый разнотравный |

2005 |

1951±221 100 |

1119±130 57 |

292±33 15 |

540±28 28 |

|

2015 |

2440±833 100 |

1610±749 66 |

342±149 14 |

488±21 20 |

|

|

Осиново-березовый разнотравночерничный |

2005 |

834±294 100 |

316±94 38 |

151±56 18 |

367±100 44 |

|

2015 |

1214±259 100 |

673±137 55 |

169±56 14 |

372±42 31 |

Таблица 3. Значение коэффициента вариации (СV) показателя фитомассы растений напочвенного покрова лиственных фитоценозов для различных групп растений, %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изучение динамики надземной фитомассы травяно-кустарничкового и мохового ярусов в разновозрастных лиственных фитоценозах послерубочного происхождения показало ее увеличение на 20-30% за 10-летний период. Выявлено, что растения ЖНП березово-елового молодняка аккумулируют в 2-3 раза больше фитомассы, чем осиново-березовое насаждение и в 1,3 раза больше, чем исходные ельники черничные. За исследуемый период изменилось соотношение между значением фитомассы трав к массе мхов от 1:2 до 1:3 в березово-еловом молодняке и от 1:1 до 1:2 в осиново-березовом насаждении. Установлено увеличение доли участия зеленых мхов в фитомассе мохового яруса, что связано с изменением условий освещенности по мере роста древостоя в исследуемых фитоценозах. Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при оценке процессов восстановления естественной структурнодинамической организации нижних ярусов растительности в лиственных фитоценозах послерубочного происхождения в условиях средней тайги.

Автор благодарит К.С. Бобкову и А.В. Манова за помощь в проведении исследований.

Список литературы Динамика надземной фитомассы живого напочвенного покрова в лиственных фитоценозах послерубочного происхождения

- Биопродукционный процесс в лесных экосистемах Севера. СПб.: Наука, 2001. 278 с.

- Дегтева С.В. Лиственные леса подзон южной и средней тайги Республики Коми: Автореф. дис. … доктора биол. наук. 2002. 37 с.

- Мелехов И.С. К типологии концентрированных вырубок в связи с изменениями в напочвенном покрове // Концентрированные рубки в лесах Севера. Сборник статей. М.: Изд-во АН СССР. 1954. С. 110-125.

- Ильчуков С.В. Динамика структуры лесного покрова на сплошных вырубках. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 120.

- Лесохозяйственный регламент ГУ "Железнодорожное лесничество" Комитета лесов Республики Коми. 2008 г. URL: http://www.komles.rkomi.ru/page/17998 (дата обращения 08.02.2010).