Динамика основных показателей земель лесного фонда Костромской обл. и биосферного резервата «Кологривский лес»

Автор: Дубенок Н.Н., Лебедев А.В., Чистяков С.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В исследовании проанализирована динамика основных показателей земель лесного фонда Костромской обл. и биосферного резервата «Кологривский лес» с точки зрения устойчивого управления лесами. Реконструкция динамики лесистости Костромской обл. выявила, что с начала XV до конца XX в. она снизилась более чем на 40 %. До 1917 г. основной причиной сокращения лесопокрытых площадей было расширение сельскохозяйственных угодий, а в советский период - освоение лесов с массовой заготовкой древесины. За последние 100 лет произошла трансформация породного состава лесов: преобладавшие ранее ельники замещены производными лесами из березы и осины. Сделан вывод о том, что реализация принципов устойчивого развития в зоне сотрудничества биосферного резервата «Кологривский лес» будет способствовать увеличению на землях лесного фонда доли смешанных, разновозрастных, многоярусных насаждений, устойчивых к глобальным изменениям климата, а также станет источником сохранения биоразнообразия.

Земли лесного фонда, костромская обл, кологривский лес, природопользование, лесные ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/143180483

IDR: 143180483 | УДК: 630.5 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2023.3.02

Текст научной статьи Динамика основных показателей земель лесного фонда Костромской обл. и биосферного резервата «Кологривский лес»

Леса Костромской обл. играют важную роль в развитии экономики региона и поддержании качественного состояния окружающей среды. Заготовка древесины и деревообработка относятся к основным видам промышленного производства области [1].

На протяжении последних десятилетий Костромская обл. лидирует среди лесных регионов европейской части России по показателям запаса насаждений и лесопокрытой площади [2]. Низкая транспортная доступность лесов области в настоящее время препятствует интенсификации использования и воспроизводства лесов [3], что оберегает ландшафты уникальных коренных лесов от хозяйственного вмешательства [4].

В 2006 г. с целью сохранения южно-таежных природных комплексов Русской равнины был создан государственный природный заповедник «Кологривский лес», который представляет собой ядро экологического каркаса Костромской обл. В 2013 г. разработан ландшафтно-географический подход к проектированию сети особо охраняемых природных территорий, сформулированы региональные критерии выделения лесов высокой природоохранной ценности [5].

Динамика основных показателей земель лесного фонда (лесопокрытая площадь, запас древостоев, распределение площадей по древесным породам, средние таксационные показатели насаждений и др.) отражает наличие и степень распространения восстановительных сукцессий, а также характер и результативность ведения лесного хозяйства [6, 7]. В качестве основных факторов, оказывающих воздействие на структуру и динамику земель лесного фонда, можно выделить антропогенные и природные. Главным антропогенным фактором воздействия на лесные экосистемы являются рубки спелых и перестойных насаждений, которые при неудовлетворительном качестве лесовосстановительных работ приводят к смене хвойных насаждений лиственными [7, 8]. При рубке климаксовых (коренных хвойных) лесов могут сформироваться хвойные насаждения, но только через смену поколений

(например, осины и березы елью). Для условий заповедника «Кологривский лес» на восстановление исходных растительных сообществ на местах вырубок в ельниках требуется 150–200 лет [9]. Коренные древостои, погибшие в результате бурелома, ветровала, болезней и вредителей леса, также проходят через промежуточные стадии восстановительной сукцессии. Например, исследования в местах массового ветровала 2006 г. в заповеднике «Калужские засеки» показали, что в подросте доминирует осина с дальнейшим формированием производного мелколиственного насаждения [10].

Цель исследования – выявление и анализ изменений на землях лесного фонда Костромской обл. и биосферного резервата «Кологривский лес» с точки зрения устойчивого управления лесами.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования являются земли лесного фонда Костромской обл. и биосферного резервата «Кологривский лес». Костромская обл. расположена в северо-восточной части Европейской России и граничит с Вологодской, Кировской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областями. Она относится к одному из самых богатых лесными ресурсами регионов, входящих в Центральный федеральный округ. В 2020 г. в северо-восточной части области в рамках международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был организован биосферный резерват «Кологривский лес», ядро которого составляет территория одноименного государственного природного заповедника, а зона сотрудничества включает 5 муниципальных образований Костромской обл. (Кологривский, Нейский и Парфеньевский округа, Мантуров-ский и Чухломский районы). Основной задачей биосферного резервата является сохранение наиболее типичных для региона экосистем как эталонных участков биосферы, а также генетического фонда растений и животных [11].

Материалами для исследования стали данные инвентаризаций земель лесного фонда

Костромской обл. и государственного заповедника «Кологривский лес». Подробные сведения о лесах Костромской губернии до 1917 г. приводятся в работах Е.Ф. Дюбюка «Материалы для оценки земель Костромской губернии» [12, 13]. Статистические данные за советский период изложены в публикациях В.А. Дудина с соавт. «Костромские леса» [14] и В.А. Дудина «История Костромских лесов» [15]. В качестве основного метода исследования применяли исторический подход в сочетании с детальным анализом и обобщением собранных материалов [16]. Анализировали такие данные, как лесистость, соотношение площадей по основным лесообразующим породам, средние возраст, полноту, класс бонитета, запас древесины на 1 га, прирост древесины.

Результаты и обсуждение

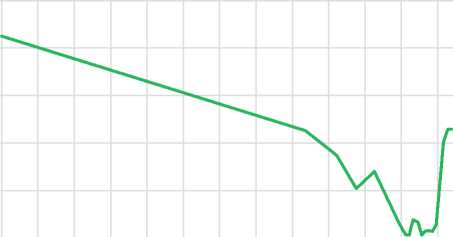

В настоящее время Костромская обл. характеризуется самой высокой лесистостью в Центральном федеральном округе (72,9 %). Биосферный резерват «Кологривский лес» занимает И часть территории Костромской обл. Анализ архивных материалов и литературных источников [12, 15] позволил проанализировать динамику лесопокрытой площади (рис. 1). В XVI в. из-за низкой заселенности края все земли, расположенные севернее Волги, почти сплошь были покрыты лесами. Лесистость региона в этот период могла достигать 90–95 %.

После XVI в., с ростом населения и развитием сельского хозяйства, наблюдается снижение лесистости региона. Наиболее точные сведения о структуре земель Костромской губернии получены по итогам генерального межевания, которое завершилось в 1818 г. На момент его проведения лесистость была 72,6 %. К 1861 г. она снизилась до 67,4 %, к 1887 г. – до 60,3 % [15]. По данным отчета Управления земледелия и государственных имуществ Костромской губернии, в 1914 г. лесистость составляла 64 %. Основной причиной уменьшения площади лесов стала расчистка земель под пашню, сенокосы и участки для выпаса скота. Как отмечает Е.Ф. Дюбюк [12],

1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

Год

Рис. 1. Динамика лесистости Костромской обл. [12–15]

сокращение лесных земель практически совпадает с увеличением площади сельскохозяйственных угодий.

В первые десятилетия советской власти и до начала 1960-х гг. происходило значительное сокращение лесопокрытой площади. Минимального значения (50,6 %) лесистость достигла в результате проведения интенсивных концентрированных рубок на значительных территориях. Вплоть до 1991 г. лесистость области не превышала 53,8 %. После 2000 г. доля лесопокрытой площади начала постепенно увеличиваться. Основные причины – снижение объемов заготовки древесины, массовое вымирание деревень, сопровождающееся зарастанием древесно-кустарниковой растительностью лесонепокрытых земель, в том числе бывших сельскохозяйственных угодий.

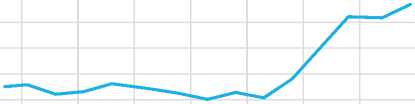

Интенсивные рубки лесов в советский период привели к сокращению площади еловых насаждений. По данным учетов государственного лесного фонда, в 1947 г. площадь ельников составляла 1 038,3 тыс. га, а к 1978 г. уменьшилась до 672,3 тыс. га. Как правило, вырубали коренные еловые древостои, имеющие высокие запасы и являющиеся источником ценной крупномерной древесины. Однако к 1998 г. благодаря проведению лесокультурных работ и снижению объемов заготовок древесины площадь ельников возросла до 725,0 тыс. га. Наиболее существенный прирост площади еловых насаждений отмечен с 1998

Площадь, тыс. га

по 2008 г. (+304,8 тыс. га). По данным на 2019 г., площадь ельников Костромской обл. составила 926,9 тыс. га (рис. 2).

С 1947 по 1993 г. отмечалось незначительное увеличение площади сосновых насаждений (с 600 тыс. до 800 тыс. га). После 1998 г. динамика площади сосняков стала практически идентична таковой для ельников. Площадь березовых насаждений с 1947 до 1993 г. снижалась незначительно: с 1 302,6 тыс. до 1 216,5 тыс. га. Заготавливаемая березовая древесина широко использовалась в лесопромышленном производстве региона (Мантуровский и Костромской фанерные комбинаты).

С 1993 г. прослеживается значительный рост площадей березняков, что связано с зарастанием не покрытых лесом площадей, бывших сенокосов, пастбищ и полей. Площадь осинников с 1947 по 1973 г. возросла с 199,3 тыс. до 343,3 тыс. га, а к 1993 г. снизилась до 280,3 тыс. га. Затем сформировалась устойчивая тенденция роста их площади. По данным 2019 г., осиной занято 470,1 тыс. га.

Динамика производительности лесов Костромской обл. представлена в таблице. С 1973 по 2018 г. неизменными оставались такие показатели, как средний класс бонитета (II класс) и средняя относительная полнота (0,7 ед.). Таким образом, леса Костромской обл. относятся

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Год

Сосна Ель Береза Осина

Рис. 2. Динамика площади, занятой основными лесообразующими породами Костромской обл.

к высокобонитетным и среднеполнотным. За почти 50-летний период средний возраст насаждений повысился с 42 до 51 года, что связано с неполным использованием расчетной лесосеки и накоплением спелых и перестойных насаждений на землях лесного фонда. Так как на территории Костромской обл. преобладают эксплуатационные леса, то средний возраст насаждений несколько выше оптимального (половина оборота рубки) как для хвойного, так и для мелколиственного хозяйства.

Одновременно с повышением среднего возраста наблюдается и увеличение среднего запаса на 1 га лесопокрытой площади. Так, с 1973 по 2018 г. он увеличился на 51 % (171 м3/га). Средний запас спелых и перестойных насаждений на 1 га с 1973 по 1998 г. повысился на 25 %, а затем несколько снизился и, по данным 2018 г., составляет 236 м3/га. За рассматриваемый период средний годовой прирост по запасу на 1 га увеличился с 2,57 м3 в 1973 г. до 3,45 м3 в 2009 г.

Зона сотрудничества биосферного резервата «Кологривский лес» занимает большую часть бывшего Кологривского уезда, который в середине XVIII в. по лесистости находился на 2-м месте в европейской части Российской империи и на 1-м в Костромской губернии (86 %) [17]. В настоящее время на территории б. Кологривского уезда расположена большая часть Кологривского округа, Мантуровского и Парфеньевского районов, а также часть Макарьевского, Нейского и Чухломского районов Костромской обл.

Кологривский уезд всегда относился к малозаселенным в Костромской губернии, население в основном было сосредоточено вдоль рек. Главным источником благосостояния местного населения служили лесные ресурсы. Согласно экономическим примечаниям к планам дач генерального межевания 1765–1843 гг.1, леса Кологривского уезда были сформированы следующими древесными породами: ель, сосна, пихта, липа, осина, береза. Преобладали спелые и перестойные древостои. Молодняки и средневозрастные насаждения располагались вдоль

1 Российский государственный архив древних актов, фонд 1355, опись 1.

Динамика п роизводительности лесов Костромской обл.

В конце XIX – начале XX в. масштабные таксационные работы в лесах Кологривского уезда не проводили [13, 18, 19]. К этому времени, по разным оценкам, лесистость территории составляла от 78 [19] до 81 % [18]. Доминировали хвойные лесные насаждения (ель, сосна), которые занимали 85 % площади. Лиственные леса (береза и осина) были приурочены к небольшим участкам в поймах рек, понижениям рельефа, верховьям малых рек [17]. Пихта, дуб, липа и др. встречались в качестве примеси к преобладающим лесообразующим породам. Наибольшей лесистостью характеризовалась северо-западная часть Кологривского уезда, где располагались лесные дачи, до границы с Вологодской губернией [13]. В лесных дачах был распространен выборочный метод хозяйства, который обеспечивал сохранение коренных лесов и их устойчивость. Крупные лесные массивы вдоль Унжи отделяли от реки пашней (шириной 2–3 версты), а иногда примыкали к берегам рек вдоль покосов.

В советские годы леса зоны сотрудничества биосферного резервата «Кологривский лес» были сильно фрагментированы рубками, в том числе концентрированными. В результате их проведения было утрачено большинство ранее существовавших коренных ельников, на месте которых сейчас произрастают производные леса мелколиственных древесных пород. Так, по данным тематического дешифрирования космических снимков Landsat, в границах

Кологривского участка заповедника максимальный объем заготовок древесины пришелся на 1960-е гг., а к началу 1970-х гг. было исчерпано более 70 % лесосырьевой базы [20]. Освоение лесных массивов сопровождалось созданием всей необходимой инфраструктуры: строились новые лесные поселки, а для вывозки заготовленной древесины создавалась обширная сеть узкоколейных железных дорог, соединенных с магистралью Северной железной дороги. Для транспортировки древесины также широко использовался сплав по крупным рекам. Истощение лесосырьевой базы, экономический спад в 1990-е гг. привели к дальнейшему снижению объемов заготовок древесины. Так, по данным за 2009–2018 гг., по лесничествам в границах зоны сотрудничества биосферного резервата «Кологривский лес» использование расчетной лесосеки в среднем не превышало 40 %.

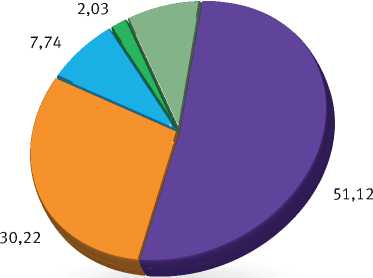

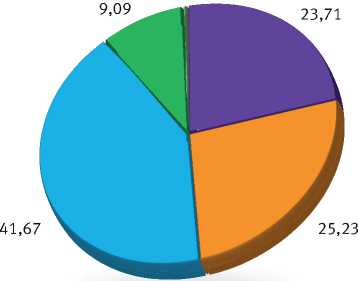

Изменение в соотношении площадей, занятых основными лесообразующими породами, на территории биосферного резервата «Коло-гривский лес» показано на рис. 3. В начале XX в., по данным Кологривского уезда Костромской губернии [12], более половины лесопокрытой площади (52,1 %) было занято еловыми насаждениями, а около 1/3 (30,2 %) – сосновыми. Таким образом, насаждения с преобладанием хвойных пород доминировали на всей покрытой лесом территории (82,3 %). На лиственные древесные породы приходилось только 17,6 %. К концу XX в. в результате интенсивного хозяйственного освоения лесов произошли значительные изменения

а

б

7,88

0,29

Ель Сосна Береза

Осина Другие

Рис. 3. Распределение лесопокрытой площади биосферного резервата «Кологривский лес» по преобладающим породам, %:

а ) начало XX в.; б ) конец XX в.

в структуре распределения лесопокрытой площади по преобладающим древесным породам. На смену ельникам пришли производные березовые насаждения (41,7 %). Доля площади еловых насаждений снизилась в 2 раза (до 23,7 %), а сосновых – на 5 % (до 25,2 %). Таким образом, в течение XX в. наблюдалось уменьшение доли площадей насаждений с преобладанием хвойных пород с 82,3 до 48,9 % (-33,4 %) и увеличение с преобладанием лиственных – с 17,6 до 51,1 % (+33,5 %).

Доля насаждений, % площади

Начало ХХ в. Конец ХХ в.

Возраст, лет

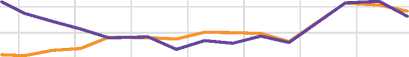

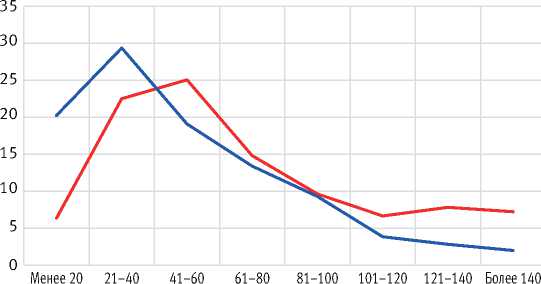

Рис. 4. Распределение площади биосферного резервата «Кологривский лес», занятой хвойными насаждениями, по классам возраста

На протяжении XX в. изменилось не только распределение площадей по преобладающим древесным породам, но и возрастная структура древостоев. До 1917 г. по площади преобладали хвойные насаждения в возрасте 41–60 лет – 25,1 %, 21–40 лет – 22,5 % и 61–80 лет – 14,8 % (рис. 4). На молодняки I класса возраста (менее 20 лет) приходилось 6,3 %. Спелыми и перестойными насаждениями в диапазоне от 81–100 до более 140 лет было занято 31,3 % площади хвойных древесных пород. К концу 1990-х гг. произошло значительное омоложение хвойных лесных насаждений. Преобладающими стали древостои в возрасте 21–40 лет – 29,4 % и 41–60 лет – 19,1 %. На молодняки (1–20 лет) приходилось 20,2 %, а доля спелых и перестойных хвойных насаждений в диапазоне от 81–100 до более 140 лет составила 17,9 % площади.

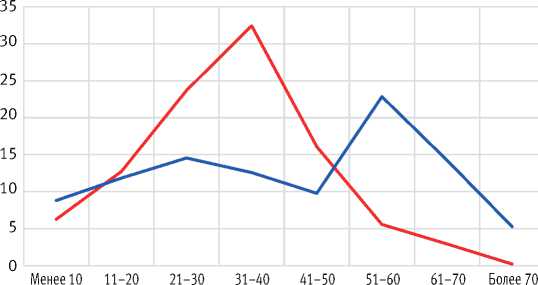

За рассматриваемый период для лиственных пород было характерно накопление спелых и перестойных древостоев (рис. 5). На начало XX в. доля насаждений в возрасте 31–40 лет составляла 32,4 %, а насаждений в диапазоне от 51–60 до более 70 лет – менее 10 % площади с преобладанием лиственных пород. К концу 1990-х гг. стали доминировать насаждения в возрасте 51–60 лет – 22,8 %, которые являются производными от коренных ельников, произраставших на этой территории. Доля насаждений в возрасте более 60 лет составляет 19,5 % общей площади лиственных насаждений. Насаждения I–V классов возраста (1–50 лет) занимают в каждом классе от 8,8 до 14,6 % площади.

По данным лесоустроительных материалов, за последние 50–70 лет производительность лесных насаждений (в среднем – II класс бонитета) в зоне сотрудничества биосферного резервата «Кологривский лес» не изменилась. В течение последних 100 лет древостои остаются средне-полнотными (в среднем 0,7 ед.). Динамика показателей среднего прироста и запаса на 1 га лесопокрытой площади для биосферного резервата в целом соответствует выявленным тенденциям для земель лесного фонда Костромской обл.

Заключение

Реконструкция динамики лесистости Костромской обл. показала, что с начала XV до конца XX в. она снизилась более чем на 40 %. До 1917 г. основной причиной сокращения лесопокрытых площадей было расширение сельскохозяйственных угодий, а в советский период – освоение лесов с массовой заготовкой древесины. После 2000 г. лесистость стала возрастать.

За последние 100 лет произошла трансформация породного состава лесов. Преобладавшие ранее ельники замещены производными лесами из березы и осины. По данным учетов земель лесного фонда, насаждения продолжают оставаться

Возраст, лет

^^^^^е Начало ХХ в. ^^^^^е Конец ХХ в.

Рис. 5. Распределение площади биосферного резервата «Кологривский лес», занятой лиственными насаждениями, по классам возраста

среднеполнотными II класса бонитета. Для территории зоны сотрудничества биосферного резервата «Кологривский лес» характерны тенденции, аналогичные землям лесного фонда Костромской обл. В советские годы леса здесь были сильно фрагментированы рубками, в том числе концентрированными. В результате их проведения утрачено большинство ранее существовавших коренных ельников. Дальнейшее истощение лесосырьевой базы, экономический спад в 1990-е гг. привели к снижению объемов заготовок древесины. Реализация принципов устойчивого развития в зоне сотрудничества биосферного резервата «Коло-гривский лес» должна способствовать увеличению доли смешанных, разновозрастных, многоярусных насаждений, устойчивых к глобальным изменениям климата и служащих источником сохранения биоразнообразия.

Список литературы Динамика основных показателей земель лесного фонда Костромской обл. и биосферного резервата «Кологривский лес»

- Орлов, Е.В. Анализ ресурсного потенциала Костромской области / Е.В. Орлов // Региональная экономика: теория и практика. - 2014. - № 34(361). - С. 33-48.

- Зайцева, К.В. Динамика объемов и структуры лесного фонда в зоне действия деревоперерабатывающих предприятий Костромской области / К.В. Зайцева, И.Б. Смирнов, А.А. Титунин // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2017. - Т. 5. - № 5(31). - С. 70-75.

- Чудецкий, А.И. Анализ транспортной доступности земель лесного фонда Костромской области. - Текст : электронный / А.И. Чудецкий, Е.М. Сидоренкова, С.С. Макаров // Лесохозяйственная информация. - 2020. -№ 3. - С. 58-66. - DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.3.05. - Режим доступа: http://lhi.vniilm.ru/.

- Лебедев, А.В. Таксономическая структура флоры сосудистых растений заповедника «Кологривский лес» / А.В. Лебедев, И.Г. Криницын, В.В. Гостев // Природообустройство. - 2022. - № 3. - С. 115-121. -DOI: 10.26897/1997-6011-2022-3-115-121.

- Хорошев, А.В. Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. Ландшафтно-географические основы проектирования экологической сети Костромской области / А.В. Хорошев, А.В. Немчинова, В.О. Авда-нин. - Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. - 428 с.

- Алексеев, А.С. Влияние на динамику лесного фонда смены пород и характера ведения лесного хозяйства в ряде областей Северо-Запада / А.С. Алексеев // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. - 2009. - № 186. - С. 4-15.

- Алексеев, А.С. Устойчивое управление лесным хозяйством: научные основы и концепции / А.С. Алексеев, С. Келломяки, А.В. Любимов. - Санкт-Петербург - Иоэнсуу, 1998. - 226 с.

- Алексеев, А.С. Анализ динамики лесного фонда Лисинской лесной дачи с 1841 по 2005 годы с применением ГИС-технологий / А.С. Алексеев, А.А. Никифоров // Современные проблемы устойчивого управления лесами, инвентаризации и мониторинга лесов : матер. Междунар. науч.-техн. конф. - СПб., 2006. -С. 16-24.

- Лебедев, А.В. Динамика роста и развития смешанного древостоя на узколесосечной вырубке / А.В. Лебедев // Научные труды государственного природного заповедника «Кологривский лес». - Вып. 1. - Кологрив : изд-во ГКЗ «Кологривский лес», 2017. - С. 13-23.

- Бобровский, М.В. Влияние катастрофического ветровала 2006 года на структуру и состав лесной растительности заповедника «Калужские засеки» / М.В. Бобровский, М.Н. Стаменов // Лесоведение. - 2020. - № 6. - С. 523-536. - DOI: 10.31857/S0024114820050022.

- О новом биосферном резервате «Кологривский лес» / М.В. Сиротина, Л.В. Мурадова, П.В. Чернявин, С.А. Чистяков, Н.В. Панова, О.Н. Ситникова, А.В. Лебедев // Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость регионов: Современное состояние и перспективы : матер. II Всероссийской (с международным участием) конференции, приуроченной к 15-летию создания заповедника «Кологривский лес» (Кологрив, 28-29 октября 2021). - Кологрив : изд-во ГПЗ «Кологривский лес», 2021. - С. 8-13.

- Дюбюк, Е.Ф. Леса и лесное хозяйство Костромской губернии // Материалы для оценки земель Костромской губ. - Ч. 3. - Т. 13. - Кострома : типография Х.А. Гелина, 1912. - Вып. 2. - 215 с.

- Дюбюк, Е.Ф. Леса и лесной хозяйство Костромской губернии. Хозяйство в казенных лесах // Материалы по статистике Костромской губернии. - Ч. 3. - Т. 13. - Кострома, 1920. - Вып. 2. - 52 с.

- Дудин, В.А. Костромские леса / В.А. Дудин, Н.Н. Митешина, В.Н. Комиссарова. - Кострома, 1994. - 48 с.

- Дудин, В.А. История костромских лесов / В.А. Дудин. - Кострома : ДиАр, 2000. - 256 с.

- Мусиевский, А.Л. Тенденции в динамике лесного фонда Центральной лесостепи Европейской части России за период 1966-2017 гг. / А.Л. Мусиевский // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. - 2022. - № 2. - С. 58-69. - DOI: 10.21178/2079-6080.2022.2.58.

- Луговая, Д.Л. Роль экотопических и антропогенных факторов в формировании видового и структурного разнообразия южнотаежных лесов (восток Костромской области): дисс. ... канд. биол. наук : специальность 03.00.16 / Дарья Леонидовна Луговая. - Москва, 2008. - 163 с.

- Матренинский, В. Леса Кологривского уезда в естественно-историческом отношении / В. Матренинский // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. - Вып. 6. - Кострома, 1917. - С. 165-332.

- Рожновский, С. Кологривский уезд Костромской губернии / С. Рожновский // Сельское хозяйство и лесоводство. - Ч. 95. - Кн. 2. - 1867. - С. 343-364.

- Лебедев, А.В. Изучение изменения растительного покрова заповедника «Кологривский лес» по материалам дистанционного зондирования Земли. - Текст : электронный / А.В. Лебедев // Лесохозяйственная информация. - 2020. - № 2. - С. 43-53. - DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.04. - Режим доступа: http://lhi. vniilm.ru/.