Динамика показателей функциональной устойчивости у спортсменов, находящихся на разных этапах многолетней тренировки

Автор: Власов А.А., Горбанева Е.П., Солопов И.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140125270

IDR: 140125270

Текст статьи Динамика показателей функциональной устойчивости у спортсменов, находящихся на разных этапах многолетней тренировки

Функциональная устойчивость, наряду с функциональной экономичностью и мощностью, рассматривается как одно из условий оптимального функционирования основных физиологических систем в процессе выполнения конкретных двигательных задач в заданных рамках внешних условий, т.е. – высокой физической работоспособности (R.T.Withers et al., 1982; А.А.Виру, 1982; М.А.Абрикосова, 1982; С.Ю.Тюленьков, 1986, 1998; В.С.Мищенко, 1986; В.Е.Борилкевич, 1986; В.Н.Артамонов, 1989; Е.П.Горбанева, 2008).

В этом плане весьма актуальным является изучение количественных и качественных параметров функциональной устойчивости выяснение динамики структуры функциональной устойчивости в зависимости от периода тренировки и этапа многолетней подготовки спортсменов (Д.Н.Давиденко, А.С.Мозжухин, 1985).

Таким образом, для рациональной и эффективной организации тренирующих воздействий в долговременной перспективе необходимо иметь представление о развитии функциональной устойчивости, динамике ее показателей, иерархии включения физиологических механизмов ее обусловливающих у спортсменов на разных этапах многолетней тренировки

Решение данных вопросов и явилось целью исследования в настоящем разделе работы.

Методика. Для достижения поставленной цели были осуществлены комплексные спироэргометрические исследования с участием спортсменов футболистов трех квалификационных групп: III-II спортивного разряда, 13-14 лет (n = 18), I разряда, 15-16 лет (n = 18) и КМС-МС, 17-20 лет (n = 18).

Предварительно в условиях покоя определяли величины длины и массы тела, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), частоты сердечных сокращений (ЧСС). После этого испытуемые выполняли трехступенчатую физическую нагрузку, дозированную по величине индивидуальной ЧСС: 1 нагрузка – ЧСС = 120 – 150 уд/мин.; 2 нагрузка – ЧСС = 150 – 170 уд/мин.; 3 нагрузка – ЧСС ≥ 180 уд/мин (максимальная). Первые две нагрузки выполнялись в течение 5 минут, с перерывом в 5 минут. Величины мощности этих нагрузок и соответствующие уровни ЧСС использовались для расчета показателя PWC 170 . Третья нагрузка выполнялась в максимальном режиме (W max ), и поддерживалась в течение 2 – 3 минут, при этом определялось максимальное потребление кислорода (VО 2 max ) и частота сердечных сокращений при этой нагрузке (ЧСС max ). После окончания выполнения физической нагрузки регистрировались все изучаемые показатели в течение 5 минут восстановления. Кроме того, определялась гипоксическая устойчивость в пробах с задержкой дыхания на вдохе (ЗД вд) и на выдохе (ЗД выд).

Результаты исследования

В таблице 1 представлены средние значения изучаемых показателей у спортсменов трех возрастно-квалификационных групп.

Приведение величины физической работоспособности, аэробной производительности и гипоксической устойчивости в пробе с задержкой дыхания дают основания сделать заключения о прогрессивном увеличении этих параметров с ростом квалификации спортсменов в диапазоне от 15,8% до 40,8%

Несколько иная ситуация обнаруживается при сравнительном анализе показателей мобилизационных возможностей организма. Так, показатели увеличения ЧСС и потребления кислорода при максимальной нагрузке относительно состояния покоя, имеют наибольшие значения у спортсменов второй квалификационной группы(I разряд). Мобилизация легочной вентиляции при максимальной работе относительно покоя не обнаруживает сколько-нибудь существенных различий между всеми квалификационными группами.

Таблица 1 Средние величины показателей, отражающих уровень функциональной устойчивости у спортсменов разной квалификации (X ± m)

|

Показатели |

Спортивная квалификация |

Достоверность |

||||

|

различий |

||||||

|

III-II разряд (13-14 лет) (n=18) |

I разряд (15-16 лет) (n=18) |

КМС-МС (17-20 лет) (n=18) |

I-II |

I-III |

II-III |

|

|

I |

II |

III |

||||

|

PWC 170 , кГм/мин |

724,4 ±36,9 |

997,7 ±42,7 |

1017,9 ±57,9 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

VО 2max , мл/мин |

2596,7 ±79,3 |

2706,5 ±63,9 |

3015,8 ±208,0 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

|

ЗД вд., с |

42,1±2,5 |

46,6±2,2 |

59,0±3,5 |

P>0,05 |

P<0,05 |

P<0,05 |

|

ЗД выд., с |

22,3±1,7 |

23,9±1,0 |

31,9±1,4 |

P>0,05 |

P<0,05 |

P<0,05 |

|

ЧСС max /ЧСС покоя , % |

229,2±6,0 |

236,9±8,2 |

183,5±19,6 |

P>0,05 |

P<0,05 |

P<0,05 |

|

VE max /VЕ покоя , % |

1064,9±44,6 |

981,5±70,9 |

981,4±94,5 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

|

VO 2max /VO 2 покоя , % |

1123,5±90,7 |

1594,5±134,2 |

1535,2±148,3 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

Vт/fb max , у.е. |

31,6±3,4 |

39,6±2,2 |

44,3±3,3 |

P>0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

КП max , мл/уд/мин |

13,4±0,4 |

14,8±0,3 |

16,1±1,0 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

КИО 2max , мл/л/мин |

31,3±1,2 |

41,7±2,2 |

45,8±2,8 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

КЭДЦ max , мл/цикл/мин |

49,7±3,3 |

66,0±2,7 |

77,2±5,3 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

VО 2 W 1 /VО 2max , % |

39,0±2,8 |

22,0±2,5 |

16,5±1,5 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

VO 2max /W max , % |

2,6±0,1 |

2,1±0,1 |

2,3±0,2 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

Примечание: Достоверность различий по t-критерию Стьюдента.

Для проявления функциональной устойчивости большое значение имеет экономизация на всех уровнях функционирования организма и отдельных его систем, прежде всего тех, что прямо или косвенно определяют физическую работоспособность человека (Н.И.Волков, 1969; В.В.Михайлов, Г.М.Панов, 1975; В.С.Горожанин, 1984; С.Н.Кучкин, 1986, 1999).

В этом плане нами анализировались в основном показатели, которые отражают экономичность, эффективность и сопряжённость сердечно- сосудистой, дыхательной и двигательной систем.

Сравнительный анализ обнаружил, что показатели соотношения объёмновременных параметров внешнего дыхания, кислородного пульса, коэффициента использования кислорода из вентилируемого воздуха и кислородного эффекта дыхательного цикла увеличиваются с ростом подготовленности спортсменов, достигая наибольших значений у спортсменов высшей квалификации.

Величина кислородной стоимости мышечной работы была наибольшей у спортсменов массовых разрядов, объединенных в первой квалификационной группе. Величина этого показателя у спортсменов первой группы была достоверно больше (p<0,05), по сравнению с аналогичным показателями у спортсменов как второй, так и третьей групп, которые между собой практически не различались по его величине.

Кроме того, при стандартной работе (умеренной мощности) процент утилизации максимальных аэробных возможностей планомерно снижается, что также отражает рост экономичности функционирования системы энергообеспечения.

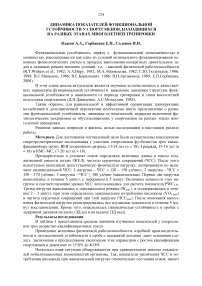

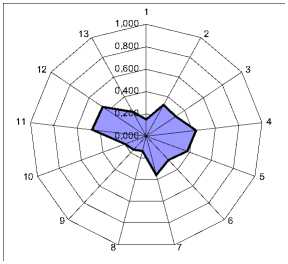

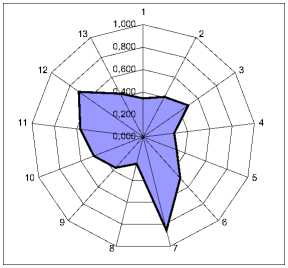

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что функциональная устойчивость организма с ростом подготовленности спортсменов прогрессивно увеличивается от одной квалификационной группы к другой. Наглядно это положение иллюстрируется увеличением суммарной величины оценок изучаемых показателей функциональной устойчивости у спортсменов разной квалификации.

III-II разряд

КМС-МС

5 –

I разряд

Примечание: 1 - PWC 170 ; 2 - VО 2max ; 3 - Vт/fb max ; 4 - ЧСС max /ЧСС покоя ;

VE max /VЕ покоя ; 6 - VO 2max /VO 2 покоя ; 7 - VО 2 W 1 /VО 2max ; 8 - КП max ; 9 - КИО 2max ; 10 - КЭдц max ; 11-VO 2max /W max ; 12 - ЗД вд.; 13 - ЗД выд.

Рис. 1. Профили функциональной устойчивости у спортсменов различной квалификации (нормализованные величины)

Из представленных профилей вполне определенно можно видеть, что суммарная «площадь», отражающая уровень функциональной устойчивости закономерно повышается от группы спортсменов массовых разрядов к группе спортсменов высшей квалификации. Так, цифровое выражение «площади» функциональной устойчивости (рассчитанное как сумма нормализованных величин всех показателей, у.е.) в первой группе составляет -3,893 у.е., во - второй – 5,310 у.е., а в третьей - 5,975 у.е.

В связи с тем,что функциональная устойчивость организма во многом определяется устойчивостью (надежностью) механизмов регуляции функций при мышечной работе, для выяснения нами состояния регуляторных механизмов производилась оценка динамики показателя мощности коррекции параметров отражающих функционирование основных систем организма, являющегося выразителем интегрированности функциональных систем организма.

Данный показатель рассчитывался нами для состояния оперативного покоя, условий выполнения стандартной физической нагрузки умеренной мощности и физической нагрузки максимальной мощности, а также для периода срочного (на 1 минуте) и оставленного (на 5 минуте) восстановление.

Сравнительный анализ данного показателя осуществлялся исходя из положения, что его низкие значения отражают диссоцированное изменение отдельных параметров и снижение регулирующих влияний обеспечивающих их систем, тогда как его высокие значения отражают усиление функциональных взаимосвязей между исследуемыми показателями, что рассматривается как фактор функциональной оптимизации (К.В.Судаков и др., 1995; А.П. Исаев и др., 1997).

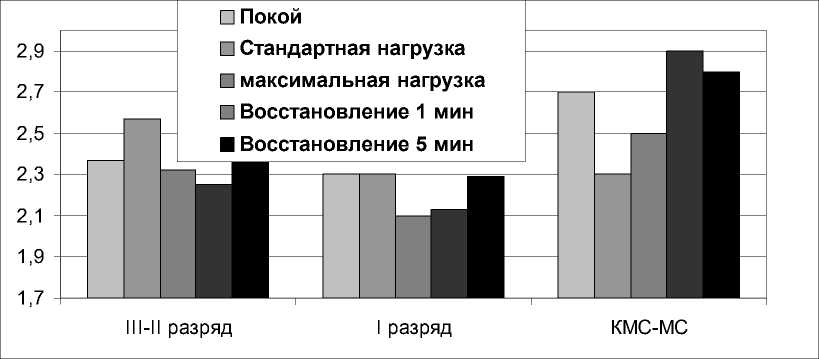

На рисунке 2 представлена динамика показателя «мощности» коррекции в покое, при разных уровнях мощности физической нагрузки, и в период восстановления.

Сопоставление значений показателя «мощности» корреляции у спортсменов всех квалификационных групп в условиях покоя, позволяет констатировать что, наилучшее функциональное состояние наблюдается у спортсменов высокой квалификации. У них величина данного показателя оказалась наибольшей и составила 2,70 ед., против 2, 37 ед. - у футболистов низкой квалификации, 2,30 ед. - у футболистов средней квалификации.

Динамика изменения этого показателя в процессе последующей работы и восстановления у спортсменов с различной степенью адаптированности к физическим нагрузкам существенно различается. Так, у футболистов низкой квалификации в период выполнения стандартной работы показатель «мощности» корреляции относительно покоя несколько увеличился (до значения 2,57 ед.). Это можно рассматривать как срочную реакцию регуляторных систем даже на умеренную физическую нагрузку, направленную на функциональную мобилизацию и оптимизацию функционирования, что можно оценить как положительный фактор. Дальнейшее изменение интегрированности функционирования вегетативных систем организма у футболистов этого уровня подготовленности при выполнении максимальной нагрузки, выразившееся в снижении значения «мощности» корреляции до 2, 32 ед., рассматривается нами как частичная утрата оптимальности регулирующих влияний. Вероятно, максимальная нагрузка для футболистов массовых разрядов оказалась весьма существенным возмущающим фактором, так как в фазу срочного восстановления после прекращения работы оптимальность регуляции не восстановилась, величина «мощности» корреляции продолжала снижаться (до 2,25 ед.). И только к 5 минуте отдыха произошло восстановление оптимальности регулирующих влияний, (величина «мощности» корреляции достигла значения 2,45 ед.).

Рис. 2. Динамика интегрированности различных показателей функциональной устойчивости в покое, при выполнении физической нагрузки различной мощности и в период восстановления (представлены величины «мощности корреляции).

Обнаруженная динамика «мощности» корреляции параметров вегетативных систем, вероятно, связана с низким уровнем физической работоспособности у спортсменов массовых разрядов, так как даже стандартная нагрузка вызывает довольно выраженную реакцию со стороны системы регуляции, а максимальная нагрузка сопровождается некоторой утратой оптимальности их функционирования, которая сохраняется даже в период срочного восстановления.

Иная ситуация наблюдалась у спортсменов средней квалификации. Исходный уровень интегрированности функций выражался у них в величине «мощности» корреляции равном 2,30 ед., который не изменился и в период выполнения стандартной нагрузки. Это свидетельствует об определенном запасе «надежности» регуляторного аппарата. Вместе с тем, максимальная нагрузка, также как и у спортсменов низкой квалификации, вызвала у них довольно значительную утрату оптимальность реагирующих воздействий («мощность» корреляции снизилась до величины 2,10 ед.). Однако, в отличие от спортсменов массовых разрядов, у футболистов второй группы в срочный период восстановления этот показатель в некоторой степени восстановился до 2,12 ед., а в отставленный период восстановления практически вернулся к исходному уровню покоя до 2,22 ед..

Сравнительный анализ динамики показателя «мощности» корреляции в покое, при работе и восстановлении в группе спортсменов высокой квалификации показал следующее.

Весьма высокое значение данного показателя в покое (2,70 ед.), довольно резко снизилось в процессе выполнения нагрузки стандартной мощности и (2,30 ед.). Однако, в отличие от первых двух возрастно-квалификационных групп спортсменов, при работе максимальной мощности, у них показатель «мощности» корреляции возрос (до 2,50 ед.), что можно рассматривать как явление срочной адаптации, проявившейся в экстренном повышении оптимальности регулирующих воздействий. Изменения показателя «мощности» корреляции в период восстановления, были схожи с динамикой этого показателя в группе спортсменов средней квалификации, только в более выраженной форме (на первой минуте восстановления он повысился до 2,9 ед., а к пятой минуте практически сохранился на этом уровне 2,8 ед.).

Завершая анализ степени интегрированности показателей вегетативной регуляции у спортсменов различной квалификации можно заключить, что надежность и устойчивость регуляторных механизмов прогрессивно повышаются с ростом их подготовленности. Это выражается как в степени оптимальности функционирования систем организма, так и в оптимизации динамики регуляторных влияний в покое, при физических нагрузках различной мощности и в разные фазы восстановительного периода.

Таким образом, полученные в исследовании результаты и сравнительный анализ уровня различных показателей функциональной устойчивости, надежности регуляторных влияний у различных возрастно-квалификационных групп показывает наличие закономерного, прогрессивного её повышения с ростом подготовленности спортсменов.