Динамика политической модернизации на муниципальном уровне: между автономией и контролем

Автор: Соснин Дмитрий Петрович

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 1 (1), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании изучения процессов институционального строительства местного самоуправления в постсоветской России проанализирована динамика изменения степени политической автономии городских элит от вышестоящих уровней управления.

Городские элиты, местное самоуправление, политическая автономия

Короткий адрес: https://sciup.org/14219111

IDR: 14219111

Текст научной статьи Динамика политической модернизации на муниципальном уровне: между автономией и контролем

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Становление городских элит как самостоятельных субъектов политики тесно связано с процессами политической модернизации в рамках затянувшегося транзита от советской модели государственного устройства к современной демократии. Среди всех аспектов политической модернизации для формирования городских элит наибольшее значение имеет децентрализация государственного управления, выражающаяся в регионализации государственной власти и институционализации местного самоуправления. Однако правовое, экономическое и политическое положение местного самоуправления весь постсоветский период новейшей российской истории являлось достаточно неустойчивым. Периоды относительной политической (и в меньшей степени экономической) автономии местной власти сменялись периодами зависимости от вышестоящих уровней управления. Изучение динамики институционального строительства местного самоуправления является, на наш взгляд, ключом для понимания факторов трансформации городских элит в постсоветской России.

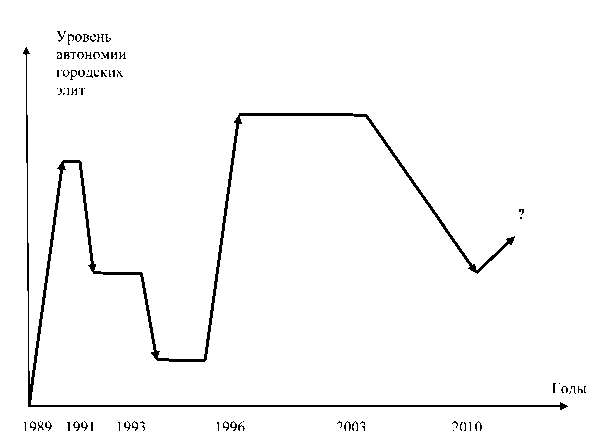

В рамках процесса становления местного самоуправления можно выделить следующие основные этапы, влияющие на статус городских элит:

-

1) зарождение автономии местной власти на волне демократизации политической системы (1990–1991);

-

2) первая рецентрализация: переход к назначению глав местных администраций и роспуск Советов народных депутатов (1991–1994/1996);

-

3) борьба за автономию: возвращение выборности органов местного самоуправления (1994/1996–2003);

-

4) вторая рецентрализация: муниципальная контрреформа и рост влияния «партии власти» (2000–2010).

Циклический характер изменения уровня автономии городских элит в постсоветское двадцатилетие новейшей российской истории представлен на рис. 1.

Отправной точкой нашего анализа является политическая система СССР середины 80-х гг., в рамках которой местные органы власти являлись не более чем частью единого вертикально интегрированного партийно-государственного механизма. Городские Советы народных депутатов, являясь органами государственной власти, решали вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов проживающих на их территории граждан, проводили в жизнь ре-

Рис. 1.

Динамика уровня политической автономии городских элит

шения вышестоящих государственных органов [1]. Исполнительные комитеты городских Советов народных депутатов были непосредственно подотчетны как советам, их избравшим, так и вышестоящим исполнительным и распорядительным органам. Роль местной политики была невелика, и говорить о местной автономии в политическом отношении можно только как о латентной и потенциальной. Для рассмотрения дальнейшей динамики политической модернизации условно примем данный уровень автономии городской власти за «нулевой».

Конец 80-х гг. характеризовался перетеканием властных функций от партийных органов к советским. Реализовывался курс, который условно можно выразить политической формулой «Вся власть Советам!». В начале 1990 г. партийное руководство, как никто другой чувствовавшее перемещение центров принятия решений, взяло курс на инфильтрацию в советские органы власти с попыткой занять там ключевые позиции (тактика совмещения постов 1-го секретаря партийного комитета и председателя совета соответствующего уровня). Однако в городах – административных центрах регионов данная тактика очень часто оказывалась безрезультатной. На первых альтернативных выборах в городские советы 4 марта 1990 г. нередко победу одерживали демократические силы («демократы первой волны»). Успехи демократической оппозиции в крупных городах актуализировали интерес к институту территориального местного самоуправления. В результате 9 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [2]. А летом 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» [3]. Он предусматривал новацию, способную существенно укрепить автономию и легитимность местной власти: вместо председателя исполкома вводилась должность главы местной администрации, который должен был избираться сроком на пять лет путем всеобщих прямых и равных выборов при тайном голосовании. Провести первые прямые выборы глав местных администраций планировалось в ноябре 1991 г. [4]. Принятие данного закона можно считать пиковой точкой институционального закрепления органов местного самоуправления на первой фазе становления городских элит, которую мы условно назвали «периодом зарождения автономии».

На следующем этапе динамика процессов политической модернизации в угоду попытке модернизации экономической «пошла вниз»: вектор децентрализации сменился на вектор рецентрализации. Период назначений глав городов президентом страны и главами администраций субъектов Российской Федерации продлился с 1991 по 1994–1996 гг.

Сначала (после провала августовского путча) был введен институт назначения Президентом РСФСР глав администраций областей, краев, национальных республик (по согласованию с соответствующими Советами народных депутатов) [5]. Затем постановлением Съезда народных депутатов РСФСР «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» был установлен запрет на проведение выборов представительных и исполнительных государственных органов всех уровней до 1 декабря 1992 г. [6]. Данным постановлением было установлено, что до проведения выборов главы администраций (в том числе городов и районов) назначаются Президентом РСФСР или по его поручению главой администрации вышестоящего уровня по согласованию с соответствующими Советами народных депутатов. Кроме того, на время проведения радикальной экономической реформы возвращалась подчиненность нижестоящих исполнительных органов вышестоящим. Таким образом, ранее запланированные на осень 1991 г. первые прямые выборы глав администраций городов так и не состоялись.

Отказ от принципа выборности руководителей органов исполнительной власти был обусловлен тем, что новая демократическая федеральная власть опасалась коммунистического «реванша», а также сопротивления региональных и местных элит процессу социально-экономических преобразований.

Издержки от проведения радикальной экономической реформы оказались слишком высоки: уровень жизни населения резко снизился, общественное доверие к новой реформаторской власти было утрачено. В этих условиях режим назначений в декабре 1992 г. был пролонгирован постановлением Съезда народных депутатов Российской Федерации «О главах администраций». Текст указанного постановления гласил: «Считать нецелесообразным проведение повсеместных выборов глав администраций на период до выборов народных депутатов Советов народных депутатов нового созыва» [7]. Поскольку Советы народных депутатов практически повсеместно избирались весной 1990 г. со сроком полномочий пять лет, то данная формулировка означала перенос прямых выборов глав администраций до 1995 г.

Очередной удар по автономии органов местного самоуправления был нанесен федеральной властью осенью 1993 г. Противостояние президента и Верховного Совета привело к поражению последнего. Вместе с Верховным Советом России новая российская реформаторская власть досрочно лишила полномочий горсоветы, избранные в 1990 г. на первых конкурентных местных выборах, где достаточно широко были представлены демократы «пер-

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

вой волны». Указом президента «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» деятельность городских и районных Советов народных депутатов была прекращена, а их функции возложены на соответствующие местные администрации [8]. Этим же указом предписывалось провести в период с декабря 1993 г. по июнь 1994 г. выборы в новые представительные органы местного самоуправления. Однако на практике в целом ряде регионов формирование представительных органов местного самоуправления состоялось только в 1995–1996 гг. Таким образом, достаточно долго вся полнота власти на местном уровне была сконцентрирована в руках назначаемых глав администраций. Политическая автономия местного самоуправления в связи с отсутствием собственных представительных органов и режимом назначения глав администраций достигла минимальных значений, своего рода «дна».

Юридически самостоятельность органов местного самоуправления была закреплена в принятой 12 декабря 1993 г. новой Конституции Российской Федерации. Согласно статье 12 высшего закона страны «в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

Конституционные принципы легли в основу Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вокруг принятия которого в течение практически двух лет шла серьезная политическая борьба. Совет Федерации, лоббировавший интересы региональных элит и заинтересованный в снижении статуса местного самоуправления, дважды накладывал вето на закон, принятый Государственной Думой. Вступление данного закона в силу пришлось на момент подготовки к парламентским и президентским выборам, когда центр (не говоря уже о региональных властях) был более всего заинтересован в лояльности нижних этажей «исполнительной вертикали». Проведение, согласно требованиям закона, в срок до 1 марта 1996 г. выборов органов местного самоуправления по меньшей мере усиливало неопределенность, а в худшем варианте могло быть использовано оппозицией в федеральной избирательной кампании (левые партии, собственно, и не скрывали своих интересов). Поэтому программой-минимум для центра стало блокирование выборов органов местного самоуправления, по крайней мере до завершения президентских и губернаторских выборов [9].

Несмотря на противодействие региональных элит, закрепление гарантий местного самоуправления в Конституции и принятие Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обусловило возврат к принципам выборности глав местных администраций. Доминирующей схемой рекрутации градоначальников стали прямые выборы населением, в отличие от избрания их депутатским корпусом, как это было в 1990–1991 гг. Мэрам-«назначенцам» пришлось пройти проверку на предмет доверия к ним городских избирателей. Кроме того, муниципалитеты впервые после принудительного роспуска осенью 1993 г. местных Советов народных депутатов сумели сформировать свои представительные органы.

После возврата прямых выборов и губернаторы, и мэры обрели собственную легитимность. Городские элиты получили возможность самостоятельно распоряжаться значительными финансово-экономическими ресурсами. Закрытый характер приватизации муниципальной собственности (объектов муниципальной торговли, муниципальных предприятий различного профиля) создал основу для формирования альянса между административно-политической городской элитой и близкими к местной власти предпринимателями. Региональные элиты видели в городских элитах конкурентов в борьбе за ограниченные ресурсы. Конфликты между губернаторами и мэрами административных центров субъектов Федерации стали обычным явлением. Городские элиты крупных городов во второй половине 1990-х гг. получили политическую поддержку от федерального центра, заинтересованного в ограничении быстро растущего влияния региональных элит. Уровень автономии и политических возможностей городских элит достиг своего максимума.

Как отмечает В. Я. Гельман, «муниципальная реформа 1990-х годов была чем угодно, но только не целостным продуманным проектом, целенаправленно реализованным на общенациональном и местном уровне единым административным аппаратом» [10]. В итоге в субъектах Российской Федерации сложились различные формы организации местного самоуправления. В этих условиях в 2000-е гг. федеральный центр взял курс на реформирование системы местного самоуправления в Российской Федерации, закрепив его Федеральным законом от 06 октября 2004 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Нормами данного закона была введена двухуровневая система местного самоуправления: первый уровень – поселенческий, второй уровень – муниципальные районы и городские округа. Более четко были регламентированы полномочия муниципальных образований различных типов, а также порядок их взаимодей- ствия с органами государственной власти. При этом федеральный центр сконцентрировал у себя основные налоговые ресурсы, с последующим частичным перераспределением их в регионы и муниципалитеты посредством различных механизмов финансовой помощи.

В целом муниципальная реформа 2000-х гг. была подчинена логике бюрократической рационализации системы публичной власти в стране в условиях построения «вертикали власти». Хотя 131-й Федеральный закон предусматривал различные схемы замещения должности главы местной администрации (прямые выборы населением, назначение по результатам конкурса), на практике в административных центрах субъектов Федерации в массовом порядке стала внедряться именно схема с назначением «сити-менеджеров». В этом случае существенное влияние на процесс принятия решения по кандидатуре руководителя исполнительной власти города получала региональная элита, так как по закону треть членов конкурсной комиссии назначается по предложению органов государственной власти субъекта РФ. Кроме того, легитимность и политический вес главы администрации, избранного на прямых выборах, как правило, значительно выше, чем легитимность и политическая устойчивость «сити-менеджера». Региональная власть очевидным образом была заинтересована в ослаблении городских элит, и 131-й закон предоставил ей соответствующие инструменты. Однако роль юридической зарегулированности функционирования местного самоуправления не стоит преувеличивать. Федеральный центр, встроив «региональных баронов» в единую централизованную систему власти, в качестве компенсации позволил им в значительной мере ограничить самостоятельность местного самоуправления не столько де-юре, сколько де-факто.

Однако при всех издержках проведенной в 2000-е гг. централизации власти сохранение в Российской Федерации института местного самоуправления по-прежнему создает условия для существования городской элиты как самостоятельного социально-политического фе-

Dynamics of Political Modernization at the Municipal Level:

between Autonomy and Control

Studying the processes of institution-building of local government in post-Soviet Russia the article analyzes the dynamics of changes in the degree of political autonomy of city elites from the higher levels of government.

номена и ее дифференциации от региональной элиты. Более того, существенные изменения общественно-политических настроений жителей крупных городов, рост голосования за оппозиционные партии, либерализация партийного законодательства позволяют предполагать возможность роста автономии городских элит в ближайшей политической перспективе.

-

1. Закон РСФСР от 29.07.1971 «О городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 31. Ст. 654.

-

2. Закон СССР от 09.04.1990 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 16. Ст. 267.

-

3. Закон РСФСР от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010.

-

4. Постановление ВС РФ от 06.07.1991 № 1551-1 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1011.

-

5. Указ Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 34. Ст. 1146.

-

6. Постановление СНД РСФСР от 01.11.1991 № 1830-1 «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1455.

-

7. Постановление СНД РФ от 10.12.1992 № 4065-1 «О главах администраций» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 51. Ст. 3010.

-

8. Указ Президента РФ от 26.10.1993 № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» // Российские вести. № 210. 29.10.1993.

-

9. Реформа местной власти в городах России, 1991–2006 // В. Гельман [и др.]. СПб. : Норма, 2008. С. 73.

-

10. Гельман В. Я. От местного самоуправления – к вертикали власти // Pro et Contra. 2007. № 1. C. 7.

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Список литературы Динамика политической модернизации на муниципальном уровне: между автономией и контролем

- Гельман В. Я. От местного самоуправления -к вертикали власти//Pro et Contra. 2007. № 1. C. 7