Динамика продольных токов в двух полушариях Земли в ходе магнитосферной бури по данным техники инверсии магнитограмм

Автор: Мишин В.В., Караваев Ю.А., Лунюшкин С.Б., Пенских Ю.В., Капустин В.Э.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

С помощью модернизированной техники инверсии магнитограмм продолжено изучение физических процессов в ходе магнитосферной бури 17.08.2001 на основе анализа динамики интенсивностей продольных токов (ПТ) в зоне 1 Ииджимы-Потемры в полярных ионосферах двух полушарий Земли. Полученные результаты о динамике асимметрии ПТ двух типов (утро-вечер и межполушарной), как и полученные нами ранее закономерности поведения токов Холла и границ полярных шапок в зависимости от наблюдавшейся в ходе бури большой азимутальной компоненты межпланетного магнитного поля (ММП) и сезонного хода проводимости, соответствуют открытой модели магнитосферы и результатам спутниковых наблюдений полярных сияний в двух полушариях. Показано, что ослабление асимметрии двух типов в распределении ПТ во время суббурь, имевших место в ходе исследуемой бури, происходит практически полностью в зимнем полушарии и значительно слабее - в летнем. Это явление мы связываем с преобладанием эффекта длительного воздействия азимутальной компоненты ММП в освещенной полярной ионосфере летнего полушария над суббуревым эффектом симметризации ночной магнитосферы. Отмечен эффект симметризации полярной шапки и ПТ, создаваемый импульсом давления солнечного ветра в конце бури, предложено качественное объяснение этого эффекта.

Полярная шапка, продольные токи, магнитосферные бури и суббури, азимутальная компонента межпланетного магнитного поля, асимметрии утро-вечер и межполушарная

Короткий адрес: https://sciup.org/142230065

IDR: 142230065 | DOI: 10.12737/szf-71202104

Текст научной статьи Динамика продольных токов в двух полушариях Земли в ходе магнитосферной бури по данным техники инверсии магнитограмм

Важным направлением в исследовании суббуревых процессов является анализ динамики электрических полей и токов в высокоширотной ионосфере, где во время магнитосферных суббурь и бурь наблюдаются высыпания энергичных электронов и связанные с ними интенсивные полярные сияния и усиления ионосферной проводимости в Е-области. Расчет и изучение ионосферных электрических полей и токов являются традиционной задачей техники инверсии магнитограмм (ТИМ). ТИМ по данным мировой сети наземных магнитометров позволяет получать временные ряды крупномасштабных пространственных распределений систем конвекции, ионосферных и продольных токов, магнитного потока через полярную шапку и ряд других параметров, характеризующих магнитосферно-ионосферные процессы в спокойное и возмущенное время [Mishin, 1990] . Из-за малого количества станций в Южном полушарии такой анализ при помощи ТИМ обычно проводился только по данным обсерваторий Северного полушария. Для того чтобы изучить динамику суббури в Южном полушарии, в [Mishin et al., 2011, 2019] была предложена виртуальная модель глобальной электрической цепи системы магнитосфера — ионосферы двух полушарий. В этой модели используются данные двух событий, зарегистрированных только в Северном полушарии, но в разные сезоны года (зимнем и летнем). При этом зимняя (северная) и летняя (южная) ионосферы связаны с внешним генератором в магнитосфере параллельно. Кроме того, между ионосферами предполагается дополнительная связь через частичный кольцевой ток [Mishin et al., 2011] . В результате из-за различия проводимостей в летнем и зимнем полушариях можно предсказать наличие асимметрии в распределении ПТ двух типов одновременно: утро–вечер и межполушарной, что похоже на то, что предполагает открытая модель магнитосферы и наблюдения, но в связи с другим фактором — азимутальной компонентой межпланетного магнитного поля (ММП). Для того чтобы преодолеть трудности виртуальной модели, обусловленные использованием данных только для одного полушария, в [Lunyushkin et al., 2019] нами была исследована динамика горизонтальных ионосферных токов Холла, а также границ полярной шапки (ПШ) одновременно в двух полушариях на основе модернизированного метода ТИМ в приближении однородной проводимости ионосферы. Было показано принципиальное подобие систем конвекции в двух полушариях и превышение интенсивностей токов Холла в летнем полушарии, что авторы объясняли большей волновой (создаваемой солнечными фотонами) проводимостью. Основное внимание в этой работе было уделено динамике ионосферной конвекции и границ ПШ. В частности, показано, что их динамика соответствует открытой модели магнитосферы [Cowley, 1981; Cowley, Lockwood, 1992] в зависимости от наблюдавшейся на длительном интервале магнитосферной бури

17.08.2001 сильной компоненты ММП B y >20 нТл. В продолжение нашей публикации [Лунюшкин и др., 2019] в настоящей работе исследуется актуальный для физики магнитосферных суббурь вопрос о динамике интенсивности крупномасштабных продольных токов в двух полушариях в ходе магнитосферной бури 11–24 UT 17.08.2001. Проводится также анализ влияния на динамику ПТ наблюдавшихся в конце бури усилений динамического давления солнечного ветра и уменьшения величины компонент ММП, что не входило в задачу предыдущей работы.

ПАРАМЕТРЫ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА И ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

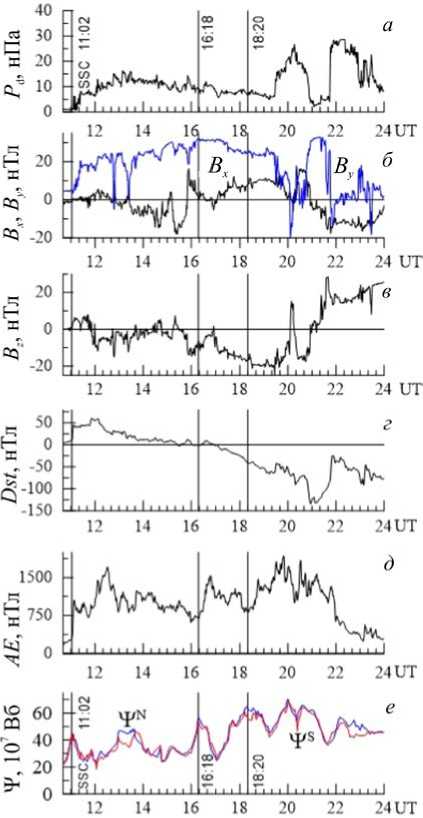

Описание используемого здесь модернизированного варианта ТИМ, а также поведения параметров солнечного ветра, индексов геомагнитной активности и магнитного потока через ПШ в ходе магнитосферной бури 17.08.2001 было дано в [Лунюшкин и др., 2019] . Поэтому мы приводим графики вариаций указанных параметров для интервала 10:40–24:00 UT (рис. 1) без подробного описания.

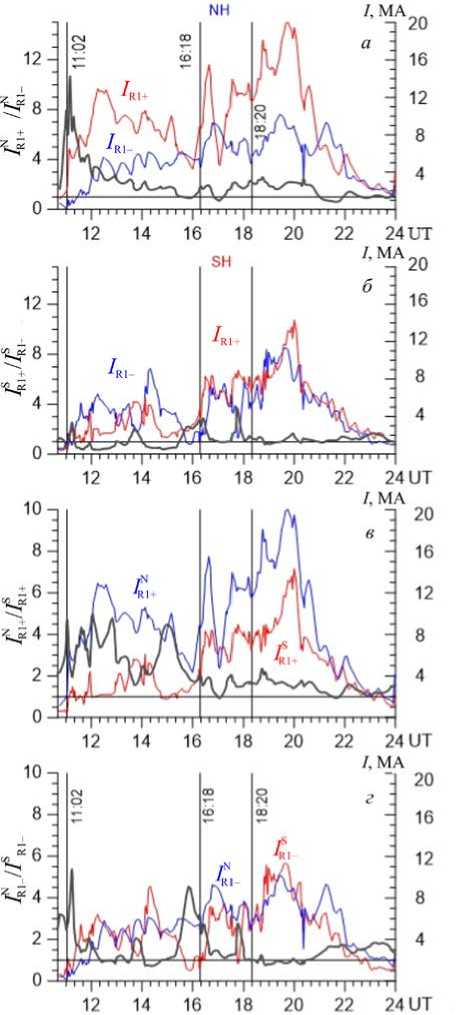

Видно, что данная геомагнитная буря характеризуется наличием сильной азимутальной компоненты ММП Ву ≥20 нТл. Лунюшкин и др., [2019] показали, что эффект By действительно проявляется в зеркальном смещении относительно полуденного меридиана дневных горловин ионосферной конвекции в разных полушариях, теоретически ожидаемом в открытой модели магнитосферы [Cowley, 1981; Cowley, Lockwood, 1992] , а также в смещении центра тяжести ПШ в Северном полушарии в направлении с вечера на утро и в обратном направлении — в Южном полушарии. Эти результаты соответствуют данным оптических наблюдений полярных сияний [Østgaard et al., 2018] , полученным одновременно на спутниках в двух полушариях на интервале 16:00– 19:00 UT. Данные о динамике границ авроральных овалов и ПШ в двух полушариях были получены по картам распределения плотности продольных токов (ПТ), которые позволяют определить границы их зон [Лунюшкин, Пенских, 2019] и следить за суббуревой динамикой. В настоящей работе по значениям плотностей и границ ПТ трех зон Ииджимы— Потемры были рассчитаны полные интенсивности токов внутри каждой зоны для втекающих в ионосферу («+») и вытекающих из нее («–») ПТ. В результате нами были получены временные вариации интенсивностей токов в каждой из трех зон ПТ для обоих полушарий в ходе исследуемой геомагнитной бури 17.08.2001. Ниже мы ограничимся анализом динамики пары ПТ зоны 1 (рис. 2) в обоих полушариях, поскольку именно через пару этих токов магнитосферный генератор запитывает северную и южную полярные ионосферы[Mishin et al., 2011] . Интенсивность ПТ в зоне 1 примерно равна сумме интенсивностей ПТ зон 2 и 0 ( I R1 ≈ I R2+ I R0) как в утреннем, так и в вечернем секторах ионосферы [Kurikalova et al.,

Рис. 1 . Вариации в ходе магнитной бури 17.08.2001 давления СВ P d ( a ); компонент ММП Bx , By , Bz ( б , в ); индексов кольцевого тока ( г ) и авроральной активности AE ( д ); магнитного потока ( е ) через ПШ Северного (ΨN, синяя линия) и Южного (ΨS, красная линия) полушарий. Вертикальные линии показывают моменты начала взрывной фазы ряда суббурь

2018] . Перейдем к сравнительному анализу динамики ПТ в зоне 1.

ДИНАМИКАПРОДОЛЬНЫХ ТОКОВ

Из сравнения интенсивностей втекающих ( I R1 + ) и вытекающих ( I R1 – ) ПТ в зоне 1 (рис. 2) мы видим неравенство I R1+> I R1 – , которое соответствует наблюдаемому в это время расширению ПШ на утреннюю сторону [Лунюшкин и др., 2019] в соответствии с предсказаниями открытой модели магнитосферы для Северного полушария. В утреннем секторе отношение интенсивностей ПТ между Северным (N) и Южным (S) полушариями достигает величины ≥2, в вечернем же секторе это отношение немного больше 1 за исключением нескольких коротких интервалов между суббуревыми активизациями. Из сравнения вариаций интенсивностей ПТ в утреннем и вечернем секторах (где расположены соответственно втекающие и вытекающие ПТ зоны 1) очевидно следующее: в N-полушарии неравенство/асимметрия утро–

17 августа 2001 г.

Рис. 2 . Изменение интенсивностей ПТ в зоне 1 в ходе бури в двух полушариях: втекающих ( I R1+, утро, красная линия) и вытекающих ( I R1– , вечер, синяя линия) ПТ в Северном ( a ) и Южном ( б ) полушариях и их отношения (черная линия); сравнение интенсивностей ПТ ( в , г ) I R1+ и I R1– в Северном (синяя кривая) и Южном (красная кривая) полушариях и их отношения (черная линия)

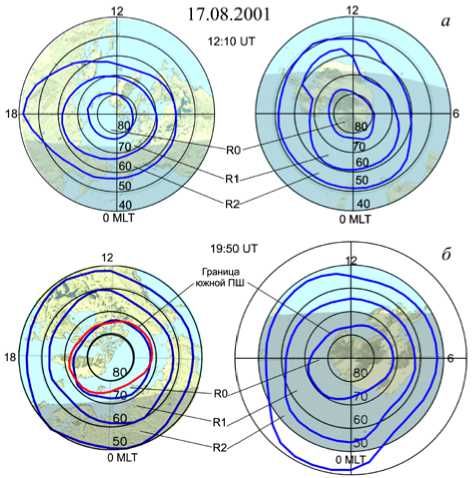

вечер интенсивностей ПТ в зоне 1 существенно больше, чем в S-полушарии (панели a, б, рис. 2). В Южном полушарии знак неравенства в интервале 11:00–15:30 UT меняется на противоположный (IR1+ Существенным следствием этого удара была полная симметризация ПШ, которая выразилась в совпадении их конфигураций в обоих полушариях (рис. 3). Наблюдавшийся после первого импульса Pd второй импульс (21:30 UT) был даже более сильным, однако не вызвал усиления ПТ и АЕ. ОБСУЖДЕНИЕ Для интерпретации описанной выше динамики межполушарной асимметрии в развитии ПТ приведем дополнительные данные о динамике терминаторов в обоих полушариях и связанных с ними освещенностях полярной шапки и авроральной зоны. Как следует из работы [Лунюшкин и др., 2019], освещенность ПШ была практически полной в Северном полушарии и отсутствовала в Южном. Проверка положения терминатора по данным сайта [] показала ту же картину, а именно: южная ПШ на протяжении всего интервала 12–20 UT находилась в неосвещенной (теневой) Рис. 3. Положение терминатора (граница тени) и границ зон ПТ (жирные синие линии) в Северном (слева) и Южном (справа) полушариях в моменты 12:10 UT (а) и 19:50 UT (б). Внешний контур синих линий — граница зоны R2 ПТ, средний — граница между зонами R2 и R1 ПТ, в центре — полярная шапка (северная граница зоны R1 ПТ). Координаты: геомагнитная широта — магнитное местное время (MLT) области, а северная ПШ была полностью в освещенной области (рис. 3). Поэтому зоны 1 и 2 ПТ, окружающие ПШ, были существенно больше освещены в летнем (Северном) полушарии по сравнению с зимним (Южным) полушарием. В связи с этим основной вклад в полную интенсивность ПТ зоны 1 в летнем полушарии вносит дневная часть зоны 1 ПТ, замыкающаяся ионосферными токами Педерсена в области повышенной волновой проводимости. Таким образом, большая волновая проводимость авроральной ионосферы летнего полушария обусловила здесь в целом большие значения интенсивностей ПТ по сравнению с ПТ в зимнем полушарии (как и ионосферных токов Педерсена и Холла [Lunyushkin et al., 2019]). Несмотря на то, что в данной работе ТИМ применена в приближении однородной ионосферной проводимости, описанный результат вполне логичен, поскольку он обусловлен неявным присутствием волновой проводимости в эквивалентных токах, создающих исходное для ТИМ поле наземных геомагнитных вариаций. Описанный эффект волновой проводимости и его объяснение согласуются с результатами [Laundal et al., 2016]. Неоднозначность поведения IR1+/IR1– в двух полушариях связана с наличием сильной азимутальной компоненты ММП Ву, которая вызывает усиление ПТ в утреннем секторе зимнего полушария и в вечернем секторе летнего полушария. Поскольку в исследуемом нами событии волновая проводимость в Южном полушарии значительно меньше, чем в Северном, такой значительной асимметрии утро–вечер из-за эффекта ММП Ву в Южном полушарии на первый взгляд не наблюдается. Однако тщательный анализ показывает наличие асимметрии IR1+≤0.5IR1– в Южном полушарии на интервале 11:20–15:40 UT (рис. 2, б) за исключением трех коротких интервалов между суббуревыми возмущениями (около 14, 16 и 18 UT), когда появлялась противоположная асимметрия. Следовательно, можно сказать, что развитие суббурь приводит к исчезновению асимметрии утро–вечер (снимает эффект ММП Ву) в распределении ПТ в Южном полушарии. То же самое можно сказать о межполушарной асимметрии, т. е. о вариациях IRN /1R 1- в вечернем секторе (рис. 2, г). Таким образом, эффект ММП Ву (усиление ПТ в вечернем секторе) компенсирует ослабление этих токов в Южном полушарии из-за слабой освещенности. В утреннем секторе Северного полушария полной симметризации не происходит, поскольку оба фактора (Ву и большая освещенность) вместе дают здесь большое усиление ПТ, а симметризация в хвосте магнитосферы во время взрывной фазы суббури проявляется в основном на ночной стороне (рис. 2, в). Кратковременная симметризация в утреннем секторе между ПТ двух полушарий (IRN1+ /1R 1+ ^1) наблюдается в результате развития сильной взрывной фазы суббури около 17:00 UT. Отмеченный в конце предыдущего раздела эффект воздействия сильного импульса Pd наблюдался одновременно с уменьшением азимутальной компоненты ММП и сопровождался повышением геомагнитной активности и всплеском ПТ, а также их Динамика продольных токов в двух полушариях Земли симметризацией. Дальнейший рост ПТ и развитие взрывной фазы суббури были прерваны резким импульсом ММП на север. Для объяснения этого явления симметризации мы предполагаем следующий сценарий: резкое усиление давления при наличии южной компоненты ММП и минимизация нерадиальных компонент ММП вызывают симметричный гидродинамический удар, который сжимает магнитосферу симметрично как на дневной стороне, так и на флангах магнитосферы. Усиление давления в хвосте вызывает также сжатие нейтрального слоя, пересоединение и начало взрывной фазы суббури. Пересоединение в хвосте уменьшает там асимметрию распределения магнитного и плазменного давления [Østgaard et al., 2018]. В результате мы наблюдаем совпадение конфигураций ПШ двух полушарий (рис. 3, б, слева), а не только равенство их площадей, как это было перед импульсом Рd. Наблюдавшийся после первого импульса Рd (19:20 UT) еще более сильный импульс (~22:00 UT) не вызвал усиления геомагнитной активности, а сопровождался затуханием ПТ и геомагнитной активности в целом и окончанием бури. Мы это связываем с преобладанием северного ММП в этот период (см. рис. 1). Если бы осталось преобладание By во время второго импульса, он мог бы еще раз вызвать всплеск активности (Parkhomov et al., 2005]. Перейдем теперь к сравнению полученных нами результатов с виртуальной глобальной моделью. Выводы о том, что величина ПТ в летнем полушарии больше, чем в зимнем, совпадают, поскольку они следуют из закона Ома для электрической цепи с параллельно соединенными нагрузками-ионосферами. Отметим, однако, что в виртуальной глобальной модели электрической цепи магнитосферы и двух ионосфер [Mishin et al., 2011, 2019] рассматриваются интенсивности ПТ в мезомасштабных ячейках на ночной стороне. Поэтому прямое сравнение наших результатов с этой моделью не вполне корректно, поскольку выше мы рассматривали интенсивности в полных зонах ПТ, включая их дневную часть. Следовательно, можно говорить о сравнении в летнем полушарии, в котором наблюдается усиление ПТ в утреннем секторе, что соответствует предсказаниям виртуальной модели. Однако в нашем событии это усиление могло быть вызвано только положительной компонентой ММП Ву. Поэтому приведенные результаты, хотя и согласуются с выводами этой модели, но не могут их подтвердить. Необходимо рассмотрение событий с противоположно направленным азимутальным полем или при его отсутствии (Ву≤0), а также проведение анализа динамики интенсивностей в мезомасштабных ячейках ПТ на ночной стороне с учетом отмеченного в [Mishin et al., 2019] вращения сиcтемы ПТ в ходе суббури. РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Показано превышение интенсивностей ПТ зоны 1 в летнем полушарии по сравнению с зимним, что соответствует существенной разнице их освещенностей и соответственно проводимостей в двух полярных ионосферах. 2. Знак неравенства между интенсивностями ПТ в утреннем и вечернем секторах меняется при переходе из Северного полушария в Южное в соответствии с известным эффектом азимутальной компоненты ММП. 3. Развитие суббурь приводит к уменьшению отмеченной асимметрии ПТ утро–вечер, причем в зимнем полушарии эта асимметрия исчезает практически полностью. 4. Слабый эффект симметризации в летнем полушарии мы связываем с сильным эффектом компоненты ММП Ву в хорошо освещенных дневных секторах зон ПТ, вклад которых в интенсивность ПТ преобладает над вкладом ночных частей этих зон, подверженных эффекту симметризации. 5. Резкий рост геомагнитной активности, интенсивности ПТ и ослабление их асимметрии, а также совпадение конфигураций ПШ двух полушарий вблизи 20:00 UT, по-видимому, являются результатом симметричного сжатия магнитосферы сильным импульсом давления солнечного ветра. Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16 и при частичной поддержке фондом РФФИ, гранты № 18-05-00437, 19-05-00665. Экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП «Ангара» []. Организации и сотрудники, которым автор выражает глубокую признательность за возможность использования данных наземных магнитометров: Мировая сеть магнитных обсерваторий ИНТЕРМАГНЕТ; Дж. Дж. Лав (Геологическая служба США, USGS); Я. Манн (CARISMA); CANMOS; К. Юмото и К. Шио-кава (база данных S-RAMP); база данных SPIDR; О. Трошичев (AARI); М. Энгебретсон (программа MACCS); отдел геомагнетизма Геологической службы Канады; GIMA; MEASURE, UCLA IGPP и Флоридский технологический институт; Е. Зеста (SAMBA); К. Юмото (Chain 210); Ф. Онари (SAMNET); Э. Тансканен (институты, которые поддерживают сеть магнитометров IMAGE); PENGUIN; М. Коннорс (AUTUMN); Р. Бельке (DTU Space); Л.Дж. Ланцаротти и А.Т. Везервакс (магнитометр МакМердо); ICESTAR; RAPIDMAG; Британская антарктическая служба; P. Чи (McMac); С. Макмиллан (BGS); Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова (ИЗМИРАН); Дж. Мацка (GFZ); Б. Хейлиг (MFGI); Дж. Реда (IGFPAS); М. Велланте (Университет Аквилы); В. Лесур и А. Чембодат (BCMT); М. Костелло (данные получены в сотрудничестве с Австралийским агентством по наукам о Земле); Дж.В. Гьер-лоев (SuperMAG). Данные, использованные в настоящем исследовании, доступны на сайте SuperMAG [].

Список литературы Динамика продольных токов в двух полушариях Земли в ходе магнитосферной бури по данным техники инверсии магнитограмм

- Лунюшкин С.Б., Пенских Ю.В. Диагностика границ аврорального овала на основе техники инверсии магнитограмм // Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, N 2. P. 97–113. DOI: 10.12737/szf-52201913.

- Лунюшкин С.Б., Мишин В.В., Караваев Ю.А., Пенских Ю.В. Исследование динамики электрических токов и полярных шапок в ионосферах двух полушарий во время геомагнитной бури 17 августа 2001 г. // Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5. № 2. С. 17–29. DOI: 10.12737/szf-52201903.

- Cowley S.W.H. Magnetospheric asymmetries associated with the y-component of the IMF // Planet. Space Sci. 1981. Vol. 29, no. 1. P. 79–96. DOI: 10.1016/0032-0633(81)90141-0.

- Cowley S.W.H., Lockwood M. Excitation and decay of solar-wind driven flows in the magnetosphere—ionosphere system // Ann. Geophys. 1992. Vol. 10. P. 103–115.

- Kurikalova M.A., Mishin V.M., Mishin V.V., et al. Rela-tive role of the azimuthal Pedersen current component in the substorm global electric circuit // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. Vol. 179. P. 562–568. DOI: 10.1016/j.jastp.2018.09.014.

- Laundal K.M., Gjerloev J.W., Østgaard N., et al. The im-pact of sunlight on high-latitude equivalent currents // J. Ge-ophys. Res.: Space Phys. 2016. Vol. 121, no. 3. P. 2715–2726. DOI: 10.1002/2015ja022236.

- Mishin V.M. The magnetogram inversion technique and some applications // Space Sci. Rev. 1990. Vol. 53, no. 1-2. P. 83–163. DOI: 10.1007/bf00217429.

- Mishin V.M., Förster M., Kurikalova M.A., Mishin V.V. The generator system of field-aligned currents during the April 06, 2000, superstorm // Adv. Space Res. 2011. Vol. 48, no. 7. P. 1172–1183. DOI: 10.1016/j.asr.2011.05.029.

- Mishin V.M., Mishin V.V., Kurikalova M.A., et al. Positive and negative feedbacks in the magnetosphere-ionosphere coupling // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2019. Vol. 187. P. 10–21. DOI: 10.1016/j.jastp.2019.03.002.

- Parkhomov V.A., Riazantseva M.O., Zastenker G.N. Lo-cal amplification of auroral electrojet as a response to a sharp solar wind pressure pulse // Planet. Space Sci. 2005. Vol. 53, no. 1. P. 265–274. DOI: 10.1016/j.pss.2004.09.052.

- Østgaard N., Reistad J.P., Tenfjord P., et al. The asymmetric geospace as displayed during the geomagnetic storm on Au-gust 17, 2001 // Ann. Geophys. 2018. Vol. 36, no. 6. P. 1577–1596. DOI: 10.5194/angeo-36-1577-2018.

- URL: http://supermag.jhuapl.edu (дата обращения 18 ноября 2020 г.).

- URL: https://ckp-angara.iszf.irk.ru (дата обращения 18 ноября 2020 г.).