Динамика производственного травматизма в промышленности Среднего Поволжья в начале XX в

Автор: Макушев Андрей Евгеньевич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие России

Статья в выпуске: 2 (49), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Раннеиндустриальная модернизация, вступившая в конце XIX - начале XX в. в активную фазу, порождала новую реальность, существенным образом изменившую положение человека. Грани этой новой реальности были самые разные. Мы остановимся на одной из них - влиянии растущей техногенной среды на одного из главных акторов индустриализации, промышленного рабочего. Главная задача данной работы - проследить динамику несчастных случаев в промышленности губерний Среднего Поволжья (Казанской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Пензенской) в начале XX в., а также выявить, как она коррелировала с изменением важнейших показателей развития промышленности - численности рабочих и количества фабрик и заводов. Рассмотрение данных параметров позволит получить новые аргументы в рассмотрении вопроса об эффективности и действенности принимаемых фабричной инспекцией и властями мер, направленных на усиление со стороны владельцев и администрации промышленных предприятий деятельности по обеспечению техники безопасности и санитарных норм, а также нейтрализации вредного воздействия техногенной среды на здоровье рабочих. Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы элементы методик социально-экономического анализа, позволившие рассмотреть объект исследования в контексте влияния на него эндогенных и экзогенных факторов. В работе нашли применение методы информационно-статистического анализа, результаты которого были визуализированы с помощью графического представления полученных статистических данных. Применение модернизационной теории позволило встроить рассматриваемые процессы в тренд индустриальной модернизации, рассмотрев ее на уровне субпроцессов социально-экономического типа. Результаты исследования. На основе анализа данных официальной статистики была выявлена динамика изменения интенсивности промышленного травматизма на фабриках и заводах Среднего Поволжья, поднадзорных фабричной инспекции. Выявлена тенденция довольно существенного увеличения общего числа несчастных случаев при одновременном снижении смертности среди рабочих. Показано, что рост производственного травматизма был непропорционально высок по сравнению с изменением двух важных показателей промышленного развития: количества промышленных предприятий и численности рабочих. Наибольшие масштабы производственного травматизма наблюдались в Саратовской и Самарской губерниях, что в целом соответствует их сравнительно более высокому уровню промышленного развития. Обсуждение и заключение. Проведенный анализ статистики производственного травматизма на фабриках и заводах Среднего Поволжья, подчиненных надзору фабричной инспекции, наглядно показал, что наблюдавшееся в начале XX в. ускорение процессов ранеиндустриальной модернизации несло новые угрозы жизни и здоровью рабочих. В основе своей они имели техногенный характер и были напрямую связаны с новым витком научно-технического прогресса, следствием которого стал рост масштабов производства и интенсивности труда, усиливших опасность производственного травматизма и роста профессиональных болезней. В числе других факторов, усугублявших ситуацию, можно отметить низкий уровень квалификации рабочих, несоблюдение ими трудовой дисциплины, а также недостаточность усилий со стороны владельцев и администрации промышленных предприятий в области охраны труда.

Производственный травматизм, несчастные случаи, фабричная инспекция, индустриальная модернизация, промышленность, рабочие, предприниматели, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/147218482

IDR: 147218482 | УДК: 33.45:631.3“18-19”(470.40/.43) | DOI: 10.15507/2409-630X.049.016.202002.112-128

Текст научной статьи Динамика производственного травматизма в промышленности Среднего Поволжья в начале XX в

Раннеиндустриальная модернизация, вступившая в конце XIX – начале XX в. в активную фазу, порождала новую реальность, существенным образом изменившую положение человека. Грани этой новой реальности были самые разные. Мы остановимся на одной из них – влиянии растущей техногенной среды на одного из главных акторов индустриализации, промышленного рабочего. С одной стороны, технический прогресс избавлял рабочих от наиболее сложных операций, связанных с необходимостью использования тяжелого физического труда. Однако было и немало негативных сторон второй научнотехнической революции. Усложнение производственного процесса, происходившее на фоне укрупнения промышленных предприятий и их технико-технологического перевооружения, интенсифицировало труд рабочих, порождая при этом новые угрозы их жизни и здоровью. Это выражалось в увеличении рисков производственного травматизма и возникновении разного рода профессиональных болезней.

Следует отметить, что данный комплекс проблем на рубеже XIX–XX вв. становился все более актуальным не только для традиционно промышленно развитых районов страны, но и для регионов, где исторически аграрный сектор был преобладающим. В частности, новый виток российской индустриализации приводил к переструктурированию экономики и росту промышленного сектора в средневолжском регионе. В представлявших его губерниях в этот период росло количество фабрично-заводских рабочих, которые в условиях промышленного бума оказывались в гораздо большей степени подвержены негативному влиянию техногенной среды. Увеличивалось число случаев производственного травматизма, а также разного рода профессиональных болезней.

Главная задача данной работы - проследить динамику несчастных случаев в промышленности губерний Среднего Поволжья (Казанской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Пензенской) в начале XX в., а также выявить, как она коррелировала с изменением важнейших показателей развития промышленности - численности рабочих и количества фабрик и заводов.

Рассмотрение данных параметров позволит получить новые аргументы в рассмотрении вопроса об эффективности и действенности принимаемых фабричной инспекцией и местными властями мер, направленных на усиление со стороны владельцев и администрации промышленных предприятий деятельности по обеспечению техники безопасности и санитарных норм, а также нейтрализации вредного воздействия техногенной среды на здоровье рабочих.

Несмотря на то что вопросы производственного травматизма промышленных рабочих поднимались в отечественной научной литературе, вряд ли их можно считать достаточно проработанными. Особенно слабо данная тема актуализирована на региональном уровне. В большинстве случаев ее обсуждение происходило в плоскости рассмотрения общих проблем, связанных с исследованием «рабочего вопроса» и формирования трудового законодательства в России в конце XIX – начале XX в., прежде всего в части вопросов страхования рабочих [1–3; 5].

Методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы элементы методик социально-экономического анализа, позволившие рассмотреть объект исследования в контексте влияния на него эндогенных и экзогенных факторов. В работе нашли применение методы информационно-статистического анализа, результаты которого были визуализированы с помощью графического представления полученных статистических данных. Применение модернизационной теории позволило встроить рассматриваемые процессы в тренд индустриальной модернизации, рассмотрев ее на уровне субпроцессов социально-экономического типа.

Результаты исследования

На основе анализа данных ежегодно публиковавшихся на протяжении 1901– 1913 гг. «Статистики несчастных случаев с рабочими промышленных заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции» (далее «Статистика несчастных случаев с рабочими…») и «Сводов отчетов фабричных инспекторов» (СОФИ) была выявлена динамика изменения интенсивности производственного травматизма на фабриках и заводах Среднего Поволжья, поднадзорных фабричной инспекции. Выявлена тенденция довольно существенного увеличения общего числа несчастных случаев при одновременном снижении смертности среди рабочих. Показано, что рост производственного травматизма был непропорционально высок по сравнению с изменением двух важных показателей промышленного развития: количества промышленных предприятий и численности рабочих. Наибольшие масштабы производственного травматизма наблюдались на фабриках и заводах в Саратовской и Самарской губерниях, что в целом соответствует их сравнительно более высокому уровню промышленного развития.

Обсуждение

Систематический сбор сведений о несчастных случаях в российской промышленности впервые начал осуществляться после учреждения института фабричной инспекции. На основании высочайше утвержденного 14 марта 1894 г. мнения Государственного Совета и изданного на его основании Наказа чинам фабричной инспекции (ст. 40) ведение учета такого рода статистики было отнесено к числу непосредственных обязанностей фабричных чинов.

В первые годы после принятия указанных выше постановлений сбор сведений осуществлялся плохо. По всей видимости, это было связано с тем, что институт фабричной инспекции находился в стадии становления и фабричные инспекторы еще не в полной мере освоили все премудрости выполнения профессиональных обязанностей. В лучшую сторону ситуация изменилась в начале нового столетия. К этому времени объемы поступавшей с мест информации позволили увидеть общую картину по стране. В ежегодно издававшихся общероссийских сводах отчетов фабричных инспекторов присутствовал обязательный раздел, посвященный статистике несчастных случаев на промышленных предприятиях, поднадзорных фабричной инспекции.

С 1901 г. было начато составление специальных статистических сводов, где в систематизированном виде была представлена статистика несчастных случаев в российской промышленности, в том числе в территориальном и отраслевом разрезе1.

Необходимо отметить, что усиление внимания властей к ведению статистики несчастных случаев в российской промышленности совпало с наступлением эры фабричного законодательства, олицетворявшего собой усиление внимания к нуждам и проблемам рабочих. Разработка законов о труде, призванных защитить интересы рабочих, сопровождалась необходимостью мониторинга ситуации и выявления наиболее болезненных точек. Наибольшую актуальность при этом имели два обстоятельства.

Во-первых, учреждение в стране института страхования промышленных рабочих потребовало создание системы контроля со стороны властей за исполнением страховых законов (прежде всего закона от 2 июня 1903 г. о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих). Учитывая незаинтересованность и даже определенную долю противодействия предпринимателей на пути их реализации, государство старалось взять в свои руки контроль за их исполнением, для чего было необходимо обладать всей полнотой информации о производственном травматизме в стране.

Во-вторых, сбор такого рода статистических сведений рассматривался в качестве эмпирической базы для осуществления профилактики производственного травматизма на промышленных предприятиях. В частности, издаваемая в 1901–1913 гг. Отделом промышленности «Статистика несчастных случаев с рабочими промышленных заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции» (далее «Статистика несчастных случаев с рабочими.,.») классифицировала производственные травмы по их причинам и источникам. Для этого был разработан специальный формуляр, включавший 17 позиций. Благодаря этому «…можно было судить о том, какие из машин, и какие части последних являются наиболее опасными и требуют более внимательного к себе отношения и возможного ограждения, а также какие из операций, не сопряженных с машинной работой, требуют усовершенствований способов работы, с целью сделать последнюю менее опасной для рабочих»2.

Подсчитывая статистику несчастных случаев в промышленности, нелишним будет уточнить, как это понятие трактовалось в правовых узаконениях того времени. Под несчастными случаями подразумевались смерть или телесные повреждения (ушибы, переломы, увечья и др.), а также отравления, вызванные ядовитыми веществами, газами, испаре- ниями и т. д. При этом обязательной фиксации подлежали все несчастные случаи, произошедшие при исполнении каких-либо работ непосредственно в заводских корпусах, а также за их пределами, если они были связаны с деятельностью промышленного предприятия и осуществлялись по распоряжению и под наблюдением администрации. Исключались только те, которые были связаны с потерей трудоспособности на срок не более двух дней (позднее этот рубеж был увеличен до трех дней). Записи в книгу подлежали и несчастные случаи, происходившие с представителями заводской администра-ции3. Правда, позднее на этот счет было сделано уточнение. Учету подлежали только случаи производственного травматизма только тех служащих, чей доход не превышал 1 500 руб. в год. Только в этом случае давалось равное с рабочими право на вознаграждение по Закону от 2 июня 1903 г. «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабричнозаводской, горной и горнозаводской про-мышленности»4.

При изучении статистики несчастных случаев с промышленными рабочими выявляются некоторые разночтения при анализе содержания разных источников. В частности, данные о числе несчастных случаев, содержащиеся в «Статистике несчастных случаев с рабочими...», расходятся с аналогичными данными СОФИ. Например, если за 1905 г. в первом вышеназванном источнике указан 2 681 случай, то во втором -3 276, т. е. на 595 случаев больше (СОФИ содержат также более высокие показатели количества «поднадзорных» промышленных предприятий и численности рабочих

Микулин А. А. Внешние причины несчастных случаев с рабочими на фабриках и заводах. - Киев, 1905. -С. IV.

Статистика несчастных случаев с рабочими промышленных заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции, за 1901 г. – СПб., 1905. – С. 1–2.

Статистика несчастных случаев с рабочими промышленных заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции, за 1909 г. – СПб., 1911. – С. 1.

на них)5. Этот факт выглядит несколько странно, учитывая, что происхождение этих данных совершенно идентично. Причина такого рода различий кроется в том, что при подготовке издания «Статистики несчастных случаев с рабочими…» собираемые данные подвергались дополнительной обработке. По признанию представителя Отдела промышленности фабричного ревизора Е. М. Дементьева, руководившего изданием Свода отчетов фабричных инспекторов, данные о несчастных случаях носят лишь предварительный характер. Параллельно производилась их «правильная разработка» для публикации отдельного статистического сборника6.

Такого рода корректировка статистики производственного травматизма осуществлялась в целях исключения выявляемых погрешностей, а также исходя из необходимости учета практики применения Закона от 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих». В частности, при подготовке к изданию «Статистики несчастных случаев с рабочими…» исключались данные по тем промышленным предприятиям, которые, хотя и состояли под надзором фабричной инспекции, «… но как ремесленные, не подчинялись действию закона 2 июня 1903 г. о вознаграждении рабочих потерпевших от несчастных случаев»7.

Из списка учитываемых исключались сведения по промышленным предприятиям, которые, хотя и подвергались учету, но фактически не действовали в течение всего года.

За пределами статистики оказывались также раздаточные конторы и соответственно занятые на них рабочие. Учитывая, что их деятельность проходила в домашних условиях, несчастные случаи с такого рода рабочими трактовались как «случайности частной жизни»8. Из статистики также исключались пострадавшие лица, не связанные с фабрикой и лишь случайно оказывавшиеся в промышленном заведении или в месте, где осуществлялись производственные работы.

Фактически «Статистика несчастных случаев с рабочими…» в большинстве случаев несколько занижает сведения о производственном травматизме, и лишь в некоторых случаях корректировка происходила в сторону увеличения в сравнении с аналогичными данными, что приводятся в СОФИ. В данном случае мы имеем дело не с умышленным искажением фактов, а с целенаправленными действиями по адаптации такого рода статистики к правоприменительной практике, связанной с исполнением Закона от 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих».

Для упорядочения сбора сведений о производственном травматизме были разработаны специальные формуляры в виде отпечатанных типографским способом книг для записи несчастных случаев. Ведение такого рода книг объявлялось обязательным для всех промышленных предприятий, использовавших наемный труд. Они состояли из трех частей. В первую, «остающуюся в корешке», вносилась первичная запись о несчастном случае, где были представлены его обстоятельства. Во вторую вписывались практически те же сведения, которые в виде отрывной карточки отсылалась инспектору. В третью помещалась информация о последствиях несчастного случая для рабочего и результатах его лечения. Данная карточка должна была заполняться при обязательном участии врача или фельдшера и также в виде отрывной карточки отправлялась инспектору9.

В 1895 г. фабричным инспекторам было предоставлено право требовать, чтобы владельцы промышленных заведений сообщали о несчастных случаях не позднее следующего дня. Получив извещение о несчастном случае, инспектор был обязан выяснить все обстоятельства произошедшего, входя в «письменное сношение» с владель цем и администрацией предприятия. В случае смерти или тяжелых увечий пострадавшего он должен был немедленно прибыть на место происшествия для личного участия в расследовании.

Далее на основе официальной статистики проанализируем уровень производственного травматизма рабочих на промышленных предприятиях Среднего Поволжья в начале XX в. За основу взяты данные за 1901, 1904, 1907, 1910 и 1913 гг., отража-

Таблица 1

Динамика численности несчастных случаев и смертей среди промышленных рабочих Среднего Поволжья в 1901–1913 гг.*

Table 1

The dynamics of the number of accidents and deaths among industrial workers of the Middle Volga region in 1901–1913

|

8 p £ |

1901 г. |

1904 г. |

1907 г. |

1910 г. |

1913 г. |

||||||||||

|

у 9 ^ 3 S ^ О О C5 У |

9 9 о 9 " 9 5 9 | Й о 8 О у х Z 9 о S ^ |

9 Q i 4 |

у 9 ^ 3 s О О cS •— У у |

9 9 о 9 " 9 5 9 | й о 8 О у х Z Z о К ^ |

9 Q i ч |

у 9 ^ 3 я о о

У 1 и 3^ у |

9 9 о 9 3 9 2 9 | й о 8 О у х Z 9 о К ч |

9 Q i ч |

у 9 ^ 3 я ^ о о св

У 3^ у |

о 3 | ° о § § Z 9 8 к ч |

9 Q « о> i ч |

у 9 ч1 3 о О св

У 3^ у |

о s 9 s о § § Z 9 8 к ч |

9 Q i ч |

|

|

Казанская / Kazan |

57 |

8 |

14,0 |

98 |

3 |

3,1 |

256 |

5 |

2,0 |

357 |

7 |

2,0 |

549 |

2 |

0,4 |

|

Самарская / Samara |

128 |

7 |

5,5 |

312 |

11 |

3,5 |

489 |

16 |

3,3 |

508 |

10 |

2,0 |

782 |

8 |

1,0 |

|

Саратовская / Saratov |

780 |

34 |

4,4 |

2 478 |

16 |

0,6 |

1 998 |

17 |

0,9 |

1 808 |

11 |

0,6 |

2 309 |

10 |

0,4 |

|

Симбирская / Simbirsk |

61 |

21 |

34,4 |

89 |

4 |

4,5 |

109 |

3 |

2,8 |

105 |

1 |

1,0 |

171 |

4 |

2,3 |

|

Пензенская / Penza |

49 |

12 |

24,5 |

101 |

2 |

2,0 |

67 |

2 |

3,0 |

54 |

2 |

3,7 |

201 |

2 |

1,0 |

|

Всего / Total |

1075 |

82 |

7,6 |

3 078 |

36 |

1,2 |

2 919 |

43 |

1,5 |

2 832 |

31 |

1,1 |

4 012 |

26 |

0,6 |

* Составлена по: Свод отчетов фабричных инспекторов 1901–1913 гг. – СПб., 1902–1914 (Изд. Министерства торговли и промышленности). За 1901 г - С. 145; за 1904 г - С. 155; за 1907 г. - С. 79; за 1910 г - С. 219; за 1913 г. -С. 223. / Compiled by: Summary of reports of factory inspectors 1901-1913. - Saint Petersburg, 1902-1914 (Publishing House of the Ministry of Trade and Industry). For 1901 – P. 145; for 1904 – P. 155; for 1907 – P. 79; for 1910 – P. 219; for 1913 – P. 223.

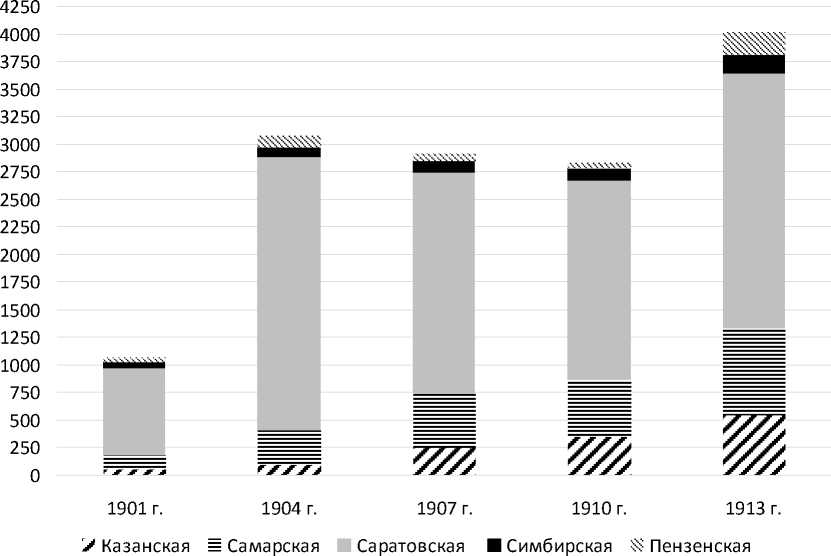

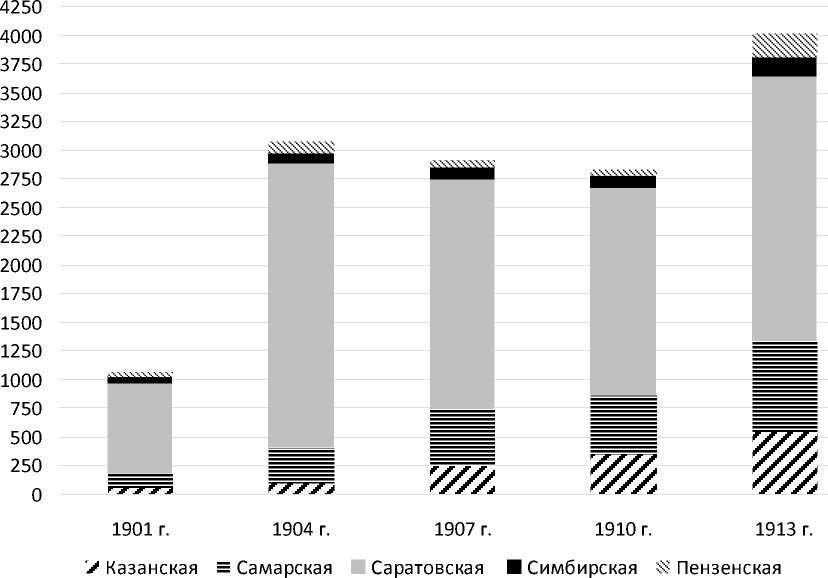

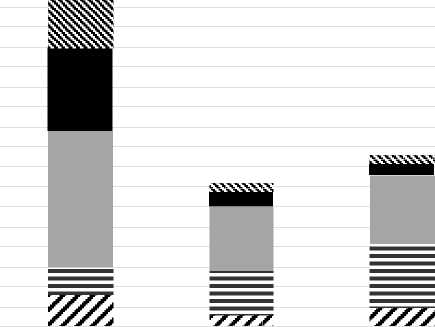

Рис. 1. Динамика численности несчастных случаев в промышленности Среднего Поволжья в 1901–1913 гг. /

Fig. 1. Dynamics of the number of accidents in the industry of the Middle Volga region in 1901–1913

ющие динамику изменения данного показателя на протяжении четырех четырехлетних периодов (табл. 1).

Анализ представленных в табл. 1 и на рис. 1 статистических данных показывает безусловное лидерство Саратовской губернии по масштабам производственного травматизма. В 1901 г. на ее долю приходилось 73 % всех несчастных случаев, зафиксированных на промышленных предприятиях пяти изучаемых губерний Среднего Поволжья, поднадзорных фабричной инспекции. К 1904 г. ее доля увеличилась до 81 %, но впоследствии наблюдалось некоторое снижение: до 68 % – в 1907 г., до 64 % – в 1910 и 58 % - в 1913 г. На втором месте шла Самарская губерния, доля которой в общем числе несчастных случаев возросла с 12 % в 1904 г. до 19 % в 1913 г. На третьем месте находилась Казанская губерния, удельный вес которой по этому показателю возрос с 5 % в 1901 г. до 14 % в 1913 г.

Далее общие показатели производственного травматизма сопоставим с масштабами промышленного производства рассматриваемых губерний. Для этого соотнесем абсолютные показатели числа несчастных случаев с количеством промышленных предприятий и численностью рабочих, используя при этом данные «Статистики несчастных случаев с рабочими…» за 1901 и 1912 гг. (табл. 2, 3; рис. 2, 3).

Хотя они по уже указанным выше причинам несколько отличаются от аналогичных показателей, приводимых в СОФИ, в целом рисуют вполне адекватную картину интенсивности производственного травматизма. При этом с 1901 по 1912 г. интен-

Таблица 2

Интенсивность производственного травматизма в промышленности Среднего Поволжья в 1901 г.*

Table 2

Intensity of industrial injuries in the industry of the Middle Volga region in 1901

|

Губерния / Province |

Количество промышленных предприятий / Number of industrial enterprises |

Числен ность рабочих / Number of workers |

Число несчастных случаев / Number of accidents |

||

|

В абсолют -ных цифрах / In absolute numbers |

В среднем на одно промышленное предприятие / On average per an industrial enterprise |

В среднем на 1 тыс. рабочих / On average per 1 thousand workers |

|||

|

Казанская / Kazan |

180 |

16 087 |

67 |

0,4 |

4,2 |

|

Самарская / Samara |

101 |

7 319 |

131 |

1,3 |

17,9 |

|

Саратовская / Saratov |

359 |

29 874 |

729 |

2,0 |

24,5 |

|

Симбирская / Simbirsk |

167 |

13 359 |

73 |

0,4 |

5,5 |

|

Пензенская / Penza |

128 |

18 141 |

36 |

0.2 |

1.2 |

|

Всего / Total |

1 025 |

84 780 |

1 036 |

1,0 |

12,2 |

* Составлена по: Статистика несчастных случаев с рабочими промышленных заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции, за 1901 г. – СПб., 1903. – С. 26–29, 34–35. / Сomplied by: Statistics of accidents with workers of industrial establishments subordinate to the supervision of the factory inspection for 1901. Saint Petersburg, 1903. P. 26–29, 34–35.

Таблица 3 Интенсивность производственного травматизма в промышленности Среднего Поволжья в 1912 г.* Table 3

Intensity of industrial injuries in the industry of the Middle Volga region in 1912

|

Губерния / Province |

Количество промышленных предприятий / Number of industrial enterprises |

Числен ность рабочих / Number of workers |

Число несчастных случаев / Number of accidents |

||

|

В абсолютных цифрах / In absolute numbers |

В среднем на одно промышленное предприятие / On average per an industrial enterprise |

В среднем на 1 тыс. рабочих / On average per 1 thousand workers |

|||

|

Казанская / Kazan |

148 |

14 705 |

391 |

2,6 |

26,6 |

|

Самарская / Samara |

249 |

11 885 |

572 |

2,3 |

48,3 |

|

Саратовская / Saratov |

286 |

25 146 |

1 889 |

6,6 |

75,1 |

|

Симбирская / Simbirsk |

147 |

14 422 |

138 |

0,9 |

9,6 |

|

Пензенская / Penza |

110 |

11 263 |

70 |

0,6 |

6,2 |

|

Всего / Total |

940 |

77 421 |

3 060 |

3,3 |

39,5 |

* Составлена по: Статистика несчастных случаев с рабочими промышленных заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции, за 1912 г. – СПб., 1915. – С. 2–3; 60–61; 64–69; 82–83. / Сomplied by: Statistics of accidents with workers of industrial establishments subordinate to the supervision of the factory inspection for 1912. Saint Petersburg, 1915. P. 2:3, 60–61; 64–69; 82–83.

Рис. 2. Число несчастных случаев в среднем на 1 тыс. рабочих

Fig. 2. The number of accidents on average per 1 thousand workers

сивность производственного травматизма существенно выросла по всем изучаемым губерниям. Средний показатель числа несчастных случаев на одно промышленное предприятие вырос в совокупности с 1,0 до 3,3, а аналогичный показатель в расчете на 1 тыс. рабочих увеличился с 12,2 до 39,5. Наиболее масштабное увеличение наблюдалось в двух губерниях. В Саратовской губернии средний показатель числа несчастных случаев на одно промышленное предприятие вырос в совокупности с 2,0 до 6,6, а аналогичный показатель в расчете на 1 тыс. рабочих увеличился с 24,5 до 75,1. В Самарской губернии эти показатели увеличились с 1,3 до 2,3 в 1901 г. и с 17,9 до 48,3 в 1912 г. соответственно.

По темпам роста интенсивности производственного травматизма лидировала Казанская губерния. Средний показатель числа несчастных случаев на одно про- мышленное предприятие здесь вырос в совокупности с 0,4 до 2,6 (в 6,5 раза против 3,3 в Саратовской и 1,8 в Самарской соответственно), а аналогичный показатель в расчете на 1 тыс. рабочих увеличился с 4,2 до 26,6 (в 6,3 раза против 3,1 в Саратовской и 2,7 в Самарской соответственно).

Наиболее благополучная ситуация с производственным травматизмом, судя по рассматриваемым параметрам количественного плана, складывалась в Пензенской и Симбирской губерниях. В Пензенской губернии средний показатель числа несчастных случаев на одно промышленное предприятие вырос в совокупности с 0,2 до 0,6, а аналогичный показатель в расчете на 1 тыс. рабочих увеличился с 1,2 до 6,2. В Симбирской губернии эти показатели увеличились с 0,4 до 0,9 в 1901 г. и с 5,5 до 9,6 в 1912 г. соответственно.

Если сравнивать совокупные показатели интенсивности производственного травма-

1901 г. 1904 г. 1907 г. 1910 г. 1913 г.

Казанская Самарская ■ Саратовская ■ Симбирская ^ Пензенская

Рис. 3. Число несчастных случаев в среднем на одно «поднадзорное» предприятие Fig. 3. The number of accidents on average per 1 “supervised” enterprise тизма по изучаемым губерниям Среднего Поволжья с общероссийскими, мы увидим примерно схожую картину. Причем если по итогам 1912 г. средний показатель числа несчастных случаев на 1 тыс. рабочих по изучаемому региону был несколько ниже, чем в целом по России (3,3 против 4,7), то средний показатель несчастных случаев на 1 тыс. рабочих был, наоборот, выше (39,5 против 35,9)10.

Столь существенный рост интенсивности производственного травматизма значитель- но опережал рост масштабов промышленного производства. С 1901 по 1913 г. число несчастных случаев в промышленности пяти губерний Среднего Поволжья возросло в 3,7 раза (с 1 075 до 4 012). Столь существенный рост совершенно не адекватен изменению численности поднадзорных фабричной инспекции промышленных предприятий за этот период, которая возросла всего лишь на 6,8 % (с 1 059 до 1 131). Совершенно непропорционально росту производственного травматизма выглядит и динамика увеличе- ния численности промышленных рабочих. С 1901 по 1913 г. этот показатель возрос с 72 060 до 81 936 чел., что составило 13,7 %.

Таким образом, рост числа несчастных случаев на промышленных предприятиях Среднего Поволжья нельзя объяснить только ростом таких производственных показателей количественного плана, как численность промышленных предприятий и занятых на них рабочих. Вероятнее всего, столь существенное увеличение количества несчастных случаев в промышленности связано с усложнением производства в организационно-техническом плане, а также возрастанием интенсивности труда. Об этом, в частности, свидетельствует повышение объемов производства как в абсолютном, так и в стоимостном измерении, величина которого значительно превышала показатели роста численности промышленных предприятий и рабочих за этот же период.

Рост технической оснащенности промышленных предприятий и усложнение производственного процесса также вносили немалую лепту в увеличение числа несчастных случаев. Как показывает статистика, в начале XX в. наблюдалось более массовое внедрение механических двигателей, усложнялось промышленное оборудование. Все это предъявляло новые требования к организации труда, а также квалификации рабочих, которая нередко не успевала за техническим прогрессом. Отсутствие навыков работы со сложными машинами и механизмами способствовало росту травматизма рабочих. Несомненно, ответственность за это несли владельцы и администрация промышленных предприятий, которые не предпринимали должных усилий по обеспечению необходимой профессиональной подготовки и повышению технической грамотности персонала.

Не в полной мере на промышленных предприятиях осуществлялись меры по охране труда рабочих. Хотя фабричные инспекторы всячески старались улучшить положение дел в этой области, часто ис- пользуя карательные меры, владельцы и администрация заводов не в полной мере проявляли заботу о жизни и здоровье рабочих.

Новые угрозы жизни и здоровью рабочих, а также проживавшего в непосредственной близости от заводов населения, были также связаны с общим ростом техногенной нагрузки промышленного производства на окружающую среду. В некоторых случаях это приобретало угрожающие масштабы, заставляя общественные круги и местную власть реагировать. О случаях экологического загрязнения, вызванных деятельностью промышленных предприятий Среднего Поволжья, и о возникавших вследствие этого угрозах здоровью рабочих и окрестного населения неоднократно писали в периодической печати в начале XX в. Однако далеко не всегда владельцы и администрация «неэкологичных» предприятий предпринимали должные меры по исправлению ситуации. В некоторых случаях в отношении нарушителей местными властями совместно с фабричной инспекцией принимались штрафные санкции и даже инициировались судебные разбирательства [4].

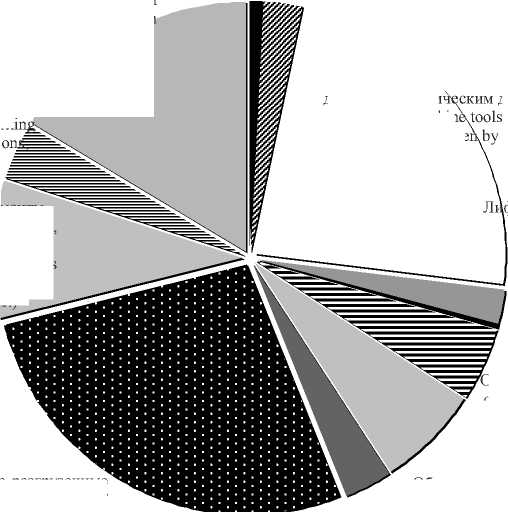

Тем не менее определенные подвижки в этом вопросе все же имелись. Об этом свидетельствует тот факт, что при общем росте травматизма в 1901–1913 гг. наблюдалось снижение числа смертей среди пострадавших рабочих (см. табл. 1; рис. 4).

Если в 1901 г. в промышленности пяти губерний Среднего Поволжья летальным исходом закончились 82 несчастных случая, то в 1913 г. – лишь 26. Иными словами, при общем росте числа несчастных случаев в 3,7 раза смертность снизилась за это же время в 3,2 раза. Этот показатель свидетельствует о существенных подвижках в деле охраны труда, достигнутых благодаря деятельности фабричной инспекции и местных властей, а также предпринимаемых со стороны владельцев и администрации заводов усилий11.

Анализируя опубликованные данные официальной статистики несчастных слу-

1901 г.

1904 г.

1ЩЩЫ

7//Л

1907 г. 1910 г. 1913 г.

Казанская

Самарская

Саратовская

Симбирская Пензенская

Рис. 4. Динамика смертности в результате несчастных случаев в промышленности Среднего Поволжья в 1901–1913 гг.*

Fig. 4. Dynamics of mortality due to accidents in the industry of the Middle Volga region in 1901–1913

чаев с рабочими промышленных предприятий, подчиненных надзору фабричной инспекции за 1905 г., в которой несчастные случаи распределены по причинам и источникам повреждений, можно увидеть, что на промышленных предприятиях пяти средневолжских губерний из всех травм лишь 844 (31,5 %) были причинены машинами. Остальные 1 837 (68,5 %) несчастных случаев не являлись следствием контактов рабочего с машинной техникой12.

Примерно такое же соотношение «технологичных» и «не технологичных» травм наблюдалось в 1909 г. Из 2 293 пострадавших рабочих 702 (30,6 %) были травмированы машинами, а у 1 591 чел. (69,4 %) источники и причины повреждений имели другой характер13. К 1912 г. ситуация практически не изменилась. При общем росте числа несчастных случаев (до 3 060) соотношение рассматриваемых показателей составило 899 чел. (29,4 %) и 2 161 чел. (70,6 %)14 .

Следует заметить, что общая картина по стране была фактически идентична той, что мы увидели по губерниям Среднего По-

Прочие причины (ушибы и травмы при контакте с разными предметами, накалывание ноги на острые предметы, обваривание горячей водой и др.) / Other causes (bruises and injuries in contact with various objects, pricking of a leg on sharp objects, scalding with hot water, etc.)

Двигатели / Engines

Наезд экипажей, телег, повозок и пр. / Hitti

Ручные инструменты и орудия труда (молотки, топоры, кирки, ломы и др.) / Hand tools and tools (hammers, axes, picks, crowbars, etc.)

Передачи и приводы / Gears and drives etc.

Паровые котлы, паропроводы, аппараты, нагреваемые паром (взрывы, прорывы и пр.) / Steam boilers, steam lines, devices heated by steam (explosions, breakouts, etc.)

фты, элеваторы, краны и т. п. / Lifts, elevators, cranes, etc.

Производственное оборудование (станки, сложные машины и механизмы, приводимые действие механи двигателем) / Production equipment (machins, complex machines and mechanisms drive a mechanical engine)

Погрузочно-разгрузочные работы, перенос тяжестей / Loading and unloading, weight transfer

Огнеопасные, ядовитые вещества, газы, пары, расплавленный металл и т. п. / Flammable, toxic substances, gases, vapors, molten metal, etc.

Обрушение, падение и опрокидывание предметов и сооружений / Collapse, fall and overturn of objects and structures

Падение с высоты (с подмостков, лестниц, в люки, ямы и др.) / Fall from a height (from the scaffold, stairs, into hatches, pits, etc.)

Рис. 5. Причины и источники производственного травматизма на промышленных предприятиях Среднего Поволжья в 1912 г.*

Fig. 5. Reasons and sources of industrial injuries at industrial enterprises of the Middle Volga region волжья. По Российской империи этот показатель был примерно таким же, лишь при незначительном увеличении в сторону «машинно-технической» природы несчастных случаев: в 1909 г. это соотношение составляло 34 и 66 %, а в 1912 г. – 33,2 и 66,8 % соответственно15.

Более детальный анализ источников и причин травматизма рабочих на промыш- ленных предприятиях Среднего Поволжья в 1912 г. показывает преобладание производственных травм и увечий, полученных при погрузочно-разгрузочных работах и в результате переноса тяжестей, доля которых составляла 27,3 % (831 случай). Серьезные риски для жизни и здоровья рабочих возникали во время эксплуатации производственного оборудования. Работа на станках, сложных машинах и механизмах, приводимых в действие механическими двигателями, стала причиной 723 несчастных случаев (23,7 %). На «прочие причины», основную часть которых составляли ушибы и травмы при контакте с разными предметами, накалывание ноги на острые предметы, обваривание горячей водой и др., приходилось 16,3 % (497 случаев). Неумелое пользование ручным инструментом и орудиями труда (молотки, топоры, кирки, ломы и др.) повлекло за собой 275 травм, что составляло 9 % (рис. 5).

В Казанской губернии наибольшая численность случаев производственного травматизма в начале XX в. отмечалась на льнопрядильно-ткацкой мануфактуре, действовавшей под вывеской «Торгово-промышленное акционерное общество “Ала-фузовские фабрики и заводы”». Например, в 1912 г. на него приходилось 29,5 % (115) всех несчастных случаев в промышленности губернии (391). Правда, нужно учесть, что на это предприятие приходилось также 30,3 % (4 459) всех промышленных рабочих губернии (14 705). Иными словами, эти показатели соответствовали среднестатистическим по губернии. На 1 тыс. рабочих там приходилось 25,8 несчастных случая, а в среднем по губернии – 26,6.

Наиболее опасным в Казанской губернии с точки зрения травматизма рабочих являлось машиностроительное производство. На четыре предприятия отрасли с численностью рабочих 334 чел. в 1912 г. приходилось 25 несчастных случаев, что составляло 74,9 случая на 1 тыс. рабочих. Довольно травмоопасной была пищевая отрасль, где на 1 тыс. рабочих приходилось 69,8 несчастных случая16.

В Симбирской губернии в 1912 г. более половины (76 из 138) несчастных случаев приходилось на предприятия по обработке шерсти, игравшие главную роль в производственно-отраслевой структуре региона. На каждое предприятие приходилось 4,0 случая, а на 1 тыс. рабочих – 7,6 случая. Это было меньше, чем в среднем по губернии, в рамках которой показатель составлял 9,6 случая на 1 тыс. рабочих. Наиболее опасными для рабочих были предприятия по обработке минеральных веществ (29,3 случая на 1 тыс. рабочих), металлургические и машиностроительные (22,9 несчастных случая), а также лесопильные (19,3 несчастных случая)17.

В Самарской губернии рекордсменом по числу несчастных случаев в 1912 г. был Богатовский сахаро-рафинадный завод, где их было зафиксировано 124. С учетом того, что на заводе было занято 689 рабочих, число несчастных случаев на 1 тыс. чел составляло 180.

Следует отметить, что более половины всех производственных травм в губернии (62,6 %) приходилось на предприятия пищевой промышленности (124 из 572), а их интенсивность составляла 62,6 несчастных случая на 1 тыс. рабочих.

В то же время обращает на себя внимание низкий уровень травматизма в весьма опасных с данной точки зрения отраслях, связанных с металлообработкой и машиностроением. На 30 такого рода промышленных предприятиях Самарской губернии их было зафиксировано всего 15 (10,4 несчастных случая на 1 тыс. рабочих)18.

Например, на пензенских машиностроительных заводах этот показатель составил в 1912 г. 23,7, а на казанских – 74,9 случая на 1 тыс. рабочих. Еще более это контрастирует с ситуацией в Саратовской губернии, где металлообработка и машиностроение дали более половины всех несчастных случаев (927 из 1 889). На каждое из такого рода предприятий в среднем приходилось

-

38,6 несчастных случая, а на 1 тыс. рабочих – 182,5 несчастных случая19.

Причина столь разительных отличий состоит в том, что в Саратовской губернии развитие данного комплекса производств характеризовалось большими масштабами, техническим уровнем и концентрацией труда. Если в 1912 г. на самарских предприятиях численность рабочих на одно такого рода предприятие составляла 47,9 чел., то на саратовских – 211,7 чел. Поэтому более крупные и сложные в организации производства и в технико-технологическом плане металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия Саратовской губернии несли гораздо больше угроз жизни и здоровью рабочих, чем аналогичные предприятия в Самарской губернии. Особенно высокий уровень травматизма отмечался на предприятиях, связанных с производством железа и стали, где в 1912 г. был зафиксирован показатель в 224,5 несчастных случая на 1 тыс. рабочих. При этом на каждое такого рода предприятие в 1912 г. в среднем приходилось 122 несчастных случая20.

Заключение

Проведенный анализ статистики производственного травматизма на фабриках и заводах Среднего Поволжья, подчиненных надзору фабричной инспекции, наглядно показал, что наблюдавшееся в начале

XX в. ускорение процессов раннеиндустриальной модернизации несло новые угрозы жизни и здоровью рабочих. В основе своей они имели техногенный характер и были напрямую связаны с новым витком научно-технического прогресса, затронувшего регионы, достаточно отдаленные от основных центров развития российской промышленности. Следствием этого стал рост масштабов производства и интенсивности труда, усиливших опасность производственного травматизма и роста профессиональных болезней. В числе других факторов, усугублявших ситуацию, можно отметить низкий уровень квалификации рабочих, несоблюдение ими трудовой дисциплины, а также недостаточность усилий со стороны владельцев и администрации промышленных предприятий в области охраны труда.

По всей видимости, проводимые в то время мероприятия по охране труда не успевали нейтрализовать вновь появлявшиеся риски и угрозы. Фабричная инспекция, штат которой был чрезвычайно ограничен, не могла в полной мере контролировать ситуацию. Местная власть также пыталась содействовать повышению техники безопасности на фабриках и заводах, но эффективность предпринимаемых ею усилий оставляла желать лучшего.

Список литературы Динамика производственного травматизма в промышленности Среднего Поволжья в начале XX в

- Ашмарина С. В., Бородкин Л. И. Травматизм и страхование горнозаводских рабочих в России в начале ХХ в.: количественный анализ // Экономическая история. Обозрение. Вып. 9 / под ред. Л. И. Бородкина. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - С. 44-59.

- Крузе Э. Э. Условия труда и быта рабочего класса в России в 1900-1914 гг. - М.: Наука, 1980. - 146 с.

- Куприянова Л. В. "Рабочий вопрос" в России во второй половине XIX - начале XX в. // История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX - начало XX века. - М.: РОССПЭН, 1999. - С. 343-437.

- Макушев А. Е. Техника безопасности и санитарное состояние промышленных предприятий Среднего Поволжья в конце XIX - начале XX в. // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. - 2019. - Т. 19. - № 4 (48). - С. 353-371.

- Морозов А. В. Страхование рабочих от несчастных случаев в Казанской губернии, конец XIX в. - 1919 г.; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. - 327 с.