Динамика промерзания и оттаивания почвы в агролесоландшафте

Автор: Кулик А.В., Гордиенко О.А., Шайфуллин М.Р.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 112, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена динамика промерзания и оттаивания почвы в агролесоландшафте сухостепной зоны. Эти процессы в зимы с неустойчивым снежным покровом имеют свои особенности. Целью данного исследования стало изучение характера промерзания и оттаивания почвы в агролесоландшафте в условиях малоснежной зимы. Наблюдения проводились в зимний период 2020-2021 г. на действующем стоково-эрозионном стационаре в г. Волгоград. Изучение динамики промерзания и оттаивания почвы осуществлялось с помощью мерзлотомеров Данилина, установленных в поле и в центре четырехрядной лесополосы. Одновременно проводили замеры высоты снежного покрова в трехкратной повторности снегомерной рейкой. Погодные условия отличались чередованием оттепелей, способствующих сходу снежного покрова, с заморозками, приводившими к увеличению глубины промерзания почвы. Формирование снежного покрова высотой 10-15 см не повлияло на различия в промерзании почвы. При отсутствии снега на фоне непродолжительной оттепели нижняя граница промерзшего слоя в поле уменьшилась на 11 см, по сравнению с насаждением, которое даже в безлиственном состоянии повлияло на поступление тепловой энергии солнца. Среднее промерзание в конце зимы составило в поле 85 см, в лесополосе - 67 см. Оттаивание в поле происходило быстрее. За первые две недели скорость оттаивания почвы в поле составило в среднем 2.3 см/день, а в лесополосе - 1.3 см/день. После чего глубина промерзания во всем агролесоландшафте сравнялась. За последующие две недели скорость оттаивания увеличилась в два раза. После полного оттаивания почвы в поле в лесной полосе мощность замерзшего слоя составила в среднем 32 см.

Глубина промерзания почв, лесополоса, поле, агролесоландшафт, оттаивание почв, волгоград

Короткий адрес: https://sciup.org/143179657

IDR: 143179657 | УДК: 632.111.7:632*232.33 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-112-160-180

Текст научной статьи Динамика промерзания и оттаивания почвы в агролесоландшафте

Глубина промерзания почвы является одним из лимитирующих факторов формирования поверхностного стока талых вод (Барабанов, 2018; Комиссаров, Габассова, 2014). Ее значение зависит от высоты снежного покрова, влажности почвы, динамики температурного режима приземного слоя воздуха в зимний период, характеристик почвенного покрова (Калюжный, 2016). Важную роль имеет очередность процессов снижения температуры воздуха и выпадения осадков в виде снега. Снежный покров является природным теплоизолятором, поэтому большое значение имеет время его образования: до наступления холодов или после (Осокин, Сосновский, 2016), – что влияет на характер формирования эрозионно-гидрологического процесса. Юньлун Ли и др. (2021) отмечают, что чем мощнее снежный покров, тем позже весной образуется поверхностный сток талых вод. При неравномер- ном распределении снега в пределах агроландшафта возникает разница в его мощности. В период снеготаяния это приводит к различию в увлажнении поверхностного слоя почвы, что отражается на изменении времени инфильтрации талой воды. Снег, в свою очередь, обладает определенной водоаккумулирующей способностью и задерживает оттаивание почвы сверху.

При повышении температуры воздуха и прогревании поверхности снежного покрова талая вода, просачиваясь в направлении к поверхности почвы, первоначально приводит к уплотнению снега и только потом начинает впитываться в почву. При глубоком промерзании (более 50 см) и увлажнении верхнего (0–30 см) слоя почвы до уровня, близкого к полной влагоемкости, может сформироваться поверхностный сток талых вод. Процессом промерзания почвы можно управлять различными способами через изменение характера отложения снега на поверхности агроландшафта (Петелько и др., 2018; Yanai et al., 2017) , в том числе путем создания систем защитных лесных полос (Барабанов, 2018; Евсее ва и др., 2017; Сосновский и др., 2018) . Лесополосы, воздействуя на снижение скорости ветрового потока при метелях, способствуют осаждению снежных частиц в зоне своего влияния (до 30 высот). При этом они обеспечивают сохранение снега на межполосных полях, препятствуя его сносу в гидрографическую сеть; а также его накоплению внутри насаждений, повышая весеннюю влагозарядку древостоя.

В агролесоландшафте на поле, по сравнению с лесополосой, почва промерзает сильнее. Разницу в значениях связывают с наличием в насаждении лесной подстилки, большим накоплением снега, с отличиями в поглощении солнечной радиации и ветровом режиме (Воронков, 1988; Калинин, 1982) . Наличие подстилки в лесу, с одной стороны, препятствует глубокому промерзанию почв, с другой – задерживает срок полного оттаивания почвы (Китредж, 1951) . В изучаемом полосном насаждении мощность лесной подстилки не превышает 1 см. Ежегодный листовой опад полностью из него выдувается вследствие ветровой и метельной активности, поэтому ее влияние отсутствует. Снег на кронах деревьев не задерживается, так как лесополоса состоит из лиственных пород с высокой степенью ажурности.

Для условий сухой степи в зимний период характерен неустойчивый снежный покров из-за череды кратковременных оттепелей. Нередко высота снега не превышает 10 см. Промерзание почвы здесь происходит в несколько этапов, при которых чередуются процессы промораживания и оттаивания. При этом динамика глубины промерзания в поле и в лесополосе различна. Целью данного исследования являлось изучение характера промерзания и оттаивания почвы в агролесоландшафте в условиях малоснежной зимы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования и природно-климатические особенности

Динамика процессов промерзания и оттаивания почвы изучалась на территории стоково-эрозионного стационара “Амфитеатр” ФНЦ агроэкологии РАН г. Волгограда (48°37'59''– 48°37'55'' с. ш., 44°24'12''–44°24'56'' в. д.) в системе стокорегулирующих лесополос. Объект исследования представляет собой агролесоландшафт, расположенный на склоне восточной экспозиции протяженностью 950 м с базисом эрозии 67 м и средней крутизной 3–4°. В геоморфологическом отношении территория относится к южному окончанию Приволжской возвышенности. Склон находится на границе двух водосборов балок Пахотина и Григорова. Здесь получили распространение разные подтипы агроземов – от аккумулятивно-карбонатных (Calcic Kastanozems (Loamic, Aric)) до глинисто-иллювиированных (Eutric Cambisols (Siltic, Aric, Protocalcic)) на палево-желтых легких и средних суглинках (Гордиенко, Иванцова, 2021) .

Климат территории резко континентальный. Среднемноголетняя сумма осадков 350 мм (Сажин и др., 2001). Зимы холодные и малоснежные. Морозный период в среднем длится со второй декады ноября по конец марта. Период со снежным покровом составляет около 96 дней. За период от начала его формирования до полного схода в среднем выпадает 150 мм осадков. В последние годы зимы становятся теплее и нередко во время оттепелей идут дожди, способствующие сходу снежного покрова и, после возвращения заморозков, увеличению глубины промерзания почв. Последующее снижение температуры воздуха приводит к промораживанию верхнего слоя почвы, а выпавший снег препятствует прогреванию поверхности. Весной это снижает инфильтрацию талой воды и провоцирует потерю влаги в результате формирования поверхностного стока талых вод (Кулик, Гордиенко, 2022).

Исследование процессов промерзания и оттаивания почвы осуществлялось в поле и в четырехрядной лесной полосе, состоящей из ясеня ланцетного ( Fraxinus lanceolata ), смородины золотистой ( Ribes aureum ) и спиреи зверобоелистной ( Spiraea hypericifolia ). Средняя высота древостоя 7 м, средний диаметр – 10 см. Ширина междурядий 3 м, шаг посадки 1 м.

Характер снегоотложения зависит не только от направления и скорости ветра при снегопадах, но и от расположения лесной полосы относительно снегопереноса. Используя формулу Е.А. Гаршинева (2002) для определения суммарной дальности ветроломного влияния лесополосы на основе анализа розы метелей, установили, что эффективность снегозадержания насаждения, при учете направления ветров при снегопадах, за исследуемый период составила 82.6%, поэтому можно утверждать о ее высокой снегозадерживающей роли, исключая потери на вынос снежных частиц.

Методы исследования и используемое оборудование

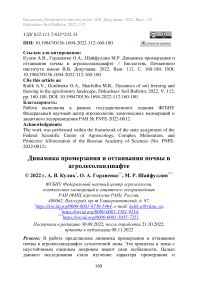

Глубина промерзания почвы изучалась с использованием мерзлотомеров Данилина (Кулик и др., 2018) , расположенных в поле (рис. 1А) и в лесной полосе (рис. 1Б). Устанавливали их поздней осенью до начала падения температуры воздуха ниже 0 °С и выпадения осадков в виде снега.

Наблюдения за динамикой промерзания осуществлялись один раз в неделю, при резких перепадах температуры – ежедневно. Параллельно проводились замеры высоты снежного покрова в трехкратной повторности снегомерной рейкой. В период весеннего снеготаяния учитывалась глубина промерзания одновременно с глубиной оттаивания почвы сверху (Iwata et al., 2012). Статистическая обработка материалов проводилась в XLstat. Названия почв даны в соответствии с полевым определителем почв России 2008 г. с дополнениями 2021–2022 гг. и международной классификацией почв WRB–2014 (update, 2015) (Полевой определитель…, 2008; Хитров, Герасимова, 2021; WRB…, 2014).

А Б

Рис. 1. Размещение мерзлотомеров Данилина в агролесоландшафте: 1–5 – в поле, 6–9 – в лесной полосе.

Fig. 1. Placement of Danilin frost-depth meter in the agroforestry landscape: 1–5 – in the field, 6–9 – in the forest belt.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Погодные условия зимнего периода 2020–2021 г.

На динамику промерзания почвы и ее оттаивание, в первую очередь, влияют погодные условия, отличающиеся в зоне сухих степей своей переменчивостью. В целом зимний период 2020– 2021 гг. выдался теплым, за исключением его начала. Устойчивое снижение температуры воздуха (до –14.0 °С) наблюдалось с конца второй декады декабря. В третьей декаде месяца после метелей высота снежного покрова составила 5–6 см. Несмотря на продолжительную оттепель в течение 5 дней при повышении температуры воздуха до +1 °С, декабрь был холоднее на 1.8 °С среднемноголетних значений (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика температурного режима и количества осадков в зимний период 2020–2021 гг. (составлена по данным метеостанции г. Волгограда)

Table 1. Characteristics of temperature and precipitation in winter season 2020–2021 (compiled from data of Volgograd weather station)

|

и к |

Температура воздуха, °С |

Осадки, мм |

||||||||||||

|

средняя |

а е |

я е |

я я д н © © © д © д © |

декады |

за месяц |

S д н ^ © © д ^ д ^ |

||||||||

|

декады |

Д' я © я |

|||||||||||||

|

© д |

из них |

|||||||||||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

д |

© |

|||||||

|

2020 г. |

||||||||||||||

|

XII |

-10.2 |

-5.9 |

-6.9 |

-7.7 |

-16.4 |

+1.5 |

-6.1 |

1 |

6 |

16 |

23 |

12 |

11 |

39 |

|

2021 г. |

||||||||||||||

|

I |

-0.9 |

-8.0 |

-1.5 |

-3.5 |

-22.0 |

+4.7 |

-9.5 |

21 |

43 |

2 |

66 |

45 |

21 |

26 |

|

II |

-1.3 |

-6.2 |

-6.7 |

-4.7 |

-24.6 |

+9.8 |

-8.9 |

8 |

4 |

5 |

17 |

14 |

3 |

28 |

|

III |

-1.2 |

-1.9 |

2.5 |

-0.2 |

-16.1 |

+10.4 |

-2.6 |

22 |

4 |

63 |

89 |

39 |

50 |

25 |

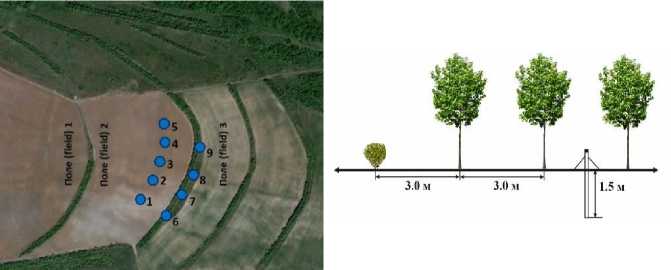

На протяжении последующих месяцев наблюдались сильные перепады минимальных и максимальных температур, доходившие в феврале до 34.4 °C за месяц. Причиной этому послужили оттепели, при которых наблюдалось потепление в дневные часы до +9.8 °C, что отразилось на виде выпадающих осадков. В целом за период с декабря по март (включительно) выпало 195 мм осадков, что на 77 мм больше среднемноголетней нормы. Ежемесячно осадки в виде дождя составляли от 32 до 50% от общего их количества, поэтому в течение всего периода исследований снежный покров был неустойчив. Отмечались периоды с его полным отсутствием. Оттепели сменялись морозными периодами, на протяжении которых скорость ветра при снегопадах колебалась от 1 до 8 м/с, составляя в среднем 2.3 ± 0.3 м/с. При этом количество выпадающих осадков в виде снега было незначительным (1.9 ± 0.4 мм за день). Лишь в середине второй декады января за три дня выпало 36.9 мм (max 15 мм/день), что привело к формированию снежного покрова высотой до 22 см (рис. 2). Устойчивое потепление отмечалось с середины второй декады марта. К концу месяца снежный покров окончательно растаял.

Рис. 2 Динамика климатических показателей по данным метеостанции г. Волгоград (зима 2020–2021 гг.): 1 – высота снежного покрова (S), см; 2 – количество выпавших осадков (W), мм; 3 – температура воздуха (T), °С.

Fig. 2. Dynamics of climatic indicators according to the data of Volgograd weather station (winter 2020–2021): 1 – height of snow cover (S), cm; 2 – amount of precipitation (W), mm; 3 – air temperature (T), °С.

Изменение глубины промерзания в течение зимы 2020–2021 г.

По исследованиям Рихтера Г.Д. (1945) , суточные колебания температуры воздуха проникают в снежный покров до глубины 25 см. Ниже ее изменения незначительны. На глубине 34–44 см они составляют всего 0.16 °C, поэтому можно допустить, что для снижения промерзания почвы достаточно высоты снежного покрова от 50 см. Погодные условия, сложившиеся в период исследования, не способствовали такому снегонакоплению, поэтому появилась возможность изучения характера промерзания и оттаивания почвы как в поле, так и в лесополосе в условиях малоснежной зимы. Положение точек наблюдения в агролесо-ландшафте предоставило возможность провести исследование микроклиматических особенностей, складывающихся в насаждении.

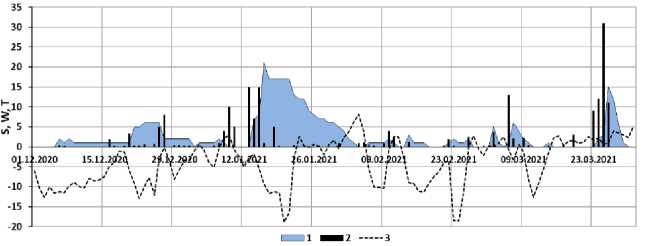

Полученные в результате полевых наблюдений данные для поля и лесной полосы усреднены и на их основе построен график динамики глубины промерзания почвы (рис. 3). При анализе показателей в периоды повышения температуры воздуха и выпадения осадков выявлены три периода изменения промерзания. Первый длился в течение декабря. В начале месяца при понижении температуры воздуха до -13.4 °C и отсутствии снежного покрова во всем агролесоландшафте промерзание почвы колебалось в пределах 16–20 см. На протяжении последующих двух недель при устойчивом похолодании до -16.4 °C оно увеличилось в поле до 55–61 см, в лесополосе – до 50–66 см. В течение этого периода высота снега не превышала 1 см. После снегопадов 18 числа (4.7 мм) в поле отложился снежный покров высотой до 4 см, в лесополосе – 3 см, а глубина промерзания на фоне устойчивых отрицательных температур начала сокращаться до 38–47 см и до 36–47 см соответственно. То есть, незначительная высота снежного покрова не повлияла на различия в данных. В конце месяца после оттепели (до +2.4 °C) в течение пяти дней промерзание в поле сократилось в среднем на 16 см, в полосе – на 14 см. При этом снежный покров полностью растаял.

Рис.3. Динамика глубины промерзания почвы: S – средняя высота снега (см): 1 – в лесополосе, 2 – в поле; H – средняя глубина промерзания почвы (см): 3 – в поле, 4 – в лесополосе.

Fig. 3. Soil freezing depth dynamics: S – average snow height (cm): 1 – in the forest belt, 2 – in the field; H – average soil freezing depth (cm): 3 – in the field, 4 – in the forest belt.

Второй период начался с конца декабря и длился до второй декады января. Отсутствие снега при незначительных отрицательных температурах воздуха (до -5.6 °C) спровоцировало увеличение глубины промерзания в среднем до 40 см независимо от места расположения мерзлотомеров. Последующая оттепель в течение двух дней при потеплении до +6.6 °C привела к снижению промерзания в поле до 6 см, а в лесополосе до 17 см, т. е. насаждение в безлиственном состоянии препятствовало прогреванию поверхности земли.

В начале третьего периода (со второй декады января) после снегопада (15 мм) высота снега в поле составила в среднем 9 см, незначительно (на 1 см) выше, чем в полосе. При этом глубина промерзания колебалась в широких пределах от 10 до 21 см. В течение последующих двух дней на фоне среднесуточной температуры -5.5 °C показатели в агролесоландшафте сравнялись до 12 см. После осадков 15 января (14.9 мм) в поле сформировался снежный покров высотой в среднем 14 см при плотности снега 0.31 г/см3, а в лесной полосе – до 48 см и 0.40 г/см3, соответственно. На протяжении последующей недели держалось устойчивое похолодание при снижении среднесуточной температуры воздуха до -21.2 °C, что отразилось на глубине промерзания. В поле мак- симальное значение составило 34 см, в лесополосе – 30 см. Последующая оттепель в течение пяти дней способствовала уменьшению снежного покрова в поле в три раза, в полосе – в шесть раз. Субботин А.И. (1966) установил, что через слой снега мощностью от 5 до 10 см проникает 2–5% солнечной радиации. При увеличении слоя ее проникновение практически отсутствует. Оттаивание почвы с поверхности под невысоким снежным покровом он объясняет тем, что талая вода имеет запас тепла и при контакте с поверхностью почвы способствует ее оттаиванию. При потеплении поступающая тепловая энергия солнца способствовала таянию снега, а непосредственно прогревание поверхности почвы происходило в результате попадания на нее талой воды. Поэтому за этот период промерзание или изменилось незначительно (до 3 см) или осталось неизменным. В начале февраля после оттепелей (до +9.6 °C) снег практически полностью растаял (1 см), а последующее устойчивое похолодание до конца месяца (до -24.3 °C) способствовало увеличению глубины промерзания в поле максимально до 101 см, в лесополосе до 81 см.

При статистической обработке полученных величин промерзания с использованием теста Жака-Бера (табл. 2), установлено, что ряды этих данных принадлежат к ненормальному распределению, поэтому основными их характеристиками послужат значения медианы, а также показатели верхнего и нижнего квартиля. Согласно им, разница глубины промерзания почвы в поле и в лесной полосе при незначительном снежном покрове составляла 5 см. Отмечаются существенные различия в максимальном промерзании, достигающие 20 см.

Оттаивание почвы в агролесоландшафте

С конца февраля началось весеннее потепление до +3.8 °C. К 7 марту оттаивание почвы сверху (по мерзлотомерам Данилина) в среднем в поле составило 11 см, в лесополосе – 6 см. При этом нижняя граница промерзания была на глубине 74 и 66 см соответственно. В последующие дни температура воздуха понижалась до -15.7 °C, что привело к повторному промораживанию почвы сверху. Вместе с этим оттаивание почвы снизу продолжалось и за пятидневный срок сократилось до 57 см в поле и 59 см в полосе.

Таблица 2. Проверка значений глубины промерзания в поле и лесной полосе на нормальность распределения

Table 2. Checking frost depth values in the field and forest belt for normality of distribution

|

Местоположение |

Статистические показатели |

|||||||||

|

s |

и я 8 |

s 8 |

я ■5 8 |

о |

о |

■я 5 |

S |

ф 5 |

5 « Р" « |

|

|

Поле |

109 |

101 |

9 |

53 |

34 |

62 |

21.1 |

-0.10 |

-0.63 |

60.0 |

|

Лесная полоса |

118 |

81 |

7 |

48 |

31 |

59 |

18.8 |

-0.29 |

-0.85 |

74.7 |

Примечание. n – количество выборки, max – максимальное значение, median – медиана, Q1 и Q3 – нижний и верхний квартиль; std. dev. – стандартное отклонение, skewness и kurtosis – асимметрия и эксцесс, Jarque-Bera – результат теста Жака-Бера.

С 15 марта сохранялась среднесуточная температура воздуха выше 0 °C, что привело к постепенному размораживанию почвы сверху и уменьшению глубины промерзания почвы в целом. В начале третьей декады марта в течение трех дней выпало 54 мм осадков, из них 31 мм – в виде дождя. Это отразилось на увеличении плотности выпавшего снега до 0.38 г/см3. В результате чего сформировался снежный покров в поле высотой 11–12 см (37–44 мм), в лесополосе – 6–10 см (26–30 мм). Несмотря на это к концу месяца на фоне устойчивого потепления до +8.2 °C почва в поле полностью оттаяла, а в лесополосе нижняя граница промерзания сохранилось до глубины 45–50 см. При этом снег на поверхности полностью растаял.

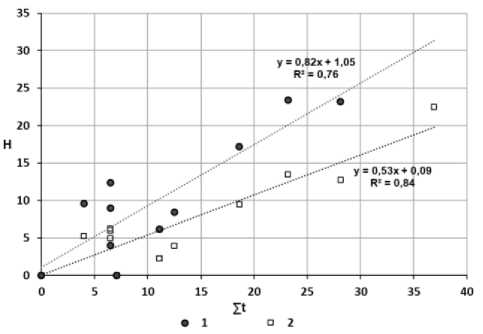

Между среднесуточной положительной температурой воздуха во время весенней оттепели и глубиной оттаивания верхнего слоя почвы в агроландшафте установлена прямая связь (рис. 4). При небольшой высоте снежного покрова (менее 10 см) тепловая энергия солнца способствовала прогреванию поверхностного слоя почвы. Этот процесс в поле происходит более интенсивно, так как здесь нет затенения от древесной растительности, снег тает быстрее, и поверхность раньше освобождается от него. Так, на 28 день после начала весеннего потепления снежный покров во всем агро- лесоландшафте сошел полностью, и глубина оттаявшего слоя в поле составила 23 см, а в лесной полосе – всего 14 см.

Рис.4. Оттаивание почвы сверху в зависимости от температуры воздуха: Н – глубина оттаявшего слоя с поверхности почвы, см, ∑t – сумма положительных среднесуточных температур воздуха, 1 – данные наблюдений в поле, 2 – в лесной полосе.

Fig. 4. Soil thawing from above depending on air temperature: H – depth of thawed layer from the soil surface, cm, ∑t – sum of positive average daily air temperatures, 1 – observation data in the field, 2 – in the forest belt.

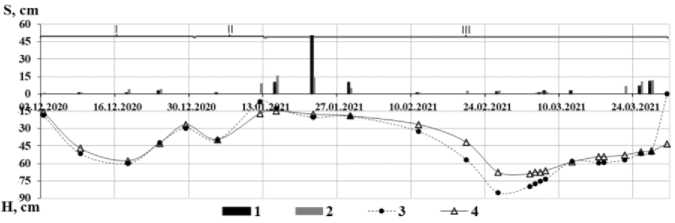

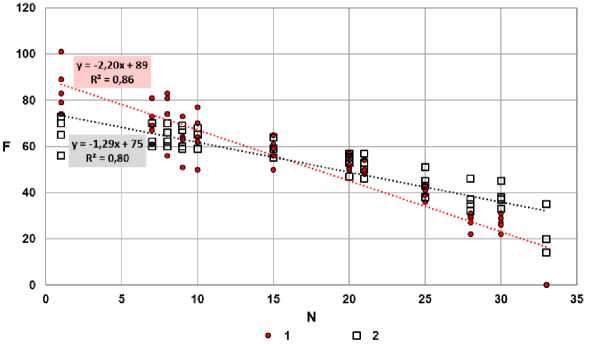

Процесс оттаивания почвы весной происходит не только сверху, но и снизу. Т.П. Марчик, А.Л. Ефремов (2006) отмечают, что “оттаивание идет за счет передачи тепла из нижних горизонтов, когда приток тепла от нижних слоев превышает его потери поверхностью почвы”. Это высказывание подтверждается и результатами наших исследований. После наступления устойчивого потепления, наблюдавшегося после 26 февраля, толщина промерзшего слоя на всех элементах агролесоландшафта заметно сокращалась (рис. 5).

При сопоставлении данных в поле и в лесополосе установлено, что в полевой части уменьшение глубины промерзания почвы происходит быстрее, чем в лесной.

Рис. 5. Изменение мощности промерзшего слоя почвы: F – толщина промерзшего слоя почвы (см), N – количество дней от начала весенней оттепели; данные наблюдений: 1 – в поле, 2 – в лесной полосе.

Fig. 5. Changes in the thickness of the frozen soil layer: F – thickness of the frozen soil layer (cm), N – number of days from the beginning of the spring thaw; observation data: 1 – in the field, 2 – in the forest belt.

Решив систему

уравнений: {

у= у=

-2,20х + 89

-

1,29х + 75

, получили, что

через 15 дней после начала весенней оттепели толщина промерзшего слоя во всем агролесоландшафте – 55 см. За этот период скорость оттаивания в полевой части составила в среднем 2.3 см/день, а в лесополосе – 1.3 см/день, при среднесуточной средней температуре воздуха +1.0 °C. На 33-й день почва в поле

оттаяла полностью, а в полосе величина промерзшего слоя в среднем составила 32 см. При этом скорость оттаивания в поле увеличилась до 4.8 см/день (по расчетным данным) и 6.9 см/день (фактически), и до 2.7 см/день в лесополосе при увеличении среднесуточной положительной температуры до +2.5 °C.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зима 2020–2021 гг. характеризовалась большими колебаниями температуры воздуха, неоднократными оттепелями и большой долей дождей в сумме осадков, что выразилось в неустойчивости снежного покрова. В начале зимы разницы в глубине промерзания практически не наблюдалось. В течение второго периода выявлено, что на фоне отсутствия снежного покрова и при одинаковом промерзании почвы в агролесоландшафте после непродолжительной оттепели отмечалось уменьшение промерзания. В поле этот процесс шел интенсивнее, чем в лесополосе, разница составила 11 см. Во время третьего периода при неустойчивом снежном покрове и периодических похолоданиях, превышающих -20 °С, максимальное промерзание почвы в поле составило на 20 см больше, чем под насаждениями, где почва промерзала медленнее. Деревья в безлиственном состоянии препятствовали прогреванию поверхности, что приводило к более медленному таянию снега. Оттаивание почвы с поверхности зависело от среднесуточных положительных температур воздуха вследствие невысокого снежного покрова. При полном его отсутствии оттаивание в поле происходило быстрее, чем в лесной полосе.

Список литературы Динамика промерзания и оттаивания почвы в агролесоландшафте

- Барабанов А.Т. Эрозионно-гидрологическая оценка взаимодействия природных и антропогенных факторов формирования поверхностного стока талых вод и адаптивно-ландшафтное земледелие. Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2017. 188 с.

- Воронков Н.А. Роль лесов в охране вод. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 288 с.

- Гаршинев Е.А. Эрозионно-гидрологический процесс и лесомелиорация: Экспериментальная оценка, расчет, проектирование. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2002. 220 с.

- Гордиенко О.А., Иванцова Е.А. Морфологические особенности почвенного покрова склоновых земель юга приволжской возвышенности в пределах урболандшафтов г. Волгограда // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2021. № 106. С. 77-104. DOI: 10.19047/0136-1694-2021-106-77-104.

- Евсеева Н.С., Петров А.И., Каширо М.А., Квасникова З.Н., Батманова А.С., Хон А.В. Влияние рельефа и растительности на распределение снежного покрова в бассейнах малых рек // Геосферные исследования. 2017. № 4. С. 64-74. DOI: 10.17223/25421379/5/6.

- Калинин М.И. Лесные мелиорации в условиях эрозионного рельефа. Львов: Вища школа. Изд-во при Львов ун-те, 1982. 279 с.

- Калюжный И.Л., Лавров С.А. Изменчивость глубины промерзания почвы в бассейне р. Волга и ее влияние на процессы формирования зимнего и весеннего стока при изменениях климата // Метеорология и гидрология. 2016. № 7. С. 58-71.

- Качинский Н.А. Замерзание, размерзание и влажность почвы в зимний сезон в лесу и на полевых участках. М.: Изд. Ассоциации Н.-И. Институтов при ф.-м. фак. МГУ, 1927. 168 с.

- Китредж Дж. Влияние леса на климат, почвы и водный режим. М.: Изд-во Иностранной лит-ры, 1951. 456 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Комиссаров М.А., Габбасова И.М. Эрозия почв при снеготаянии на пологих склонах в южном Предуралье // Почвоведение. 2014. № 6. С. 734-743. DOI: 10.1134/S1064229314060039.

- Кулик А.В., Гордиенко О.А. Условия формирования поверхностного стока талых вод на склоновых землях юга Приволжской возвышенности // Почвоведение. 2022. № 1. С. 44-54. DOI: 10.31857/S0032180X22010099.

- Кулик К.Н., Зубов А.Р., Зыков И.Г., Зубов А.А. Методология изучения эрозионных процессов в лесоаграрных и техногенных ландшафтах. Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2018. 252 с.

- Марчик Т.П., Ефремов А.Л.Почвоведение с основами растениеводства: учеб. пособие. Гродно: ГрГУ, 2006. 249 с. URL: https://ebooks.grsu.by/pochva s osn rast/glava-9-teplovye-svojstva-i-teplovoj -rezhim-pochv.htm.

- Осокин Н.И., Сосновский А.В. Пространственное распределение термического сопротивления снежного покрова на территории России и его влияние на промерзание и протаивание грунтов // Лед и Снег. 2016. Т. 56. № 1. С. 52-60. DOI: 10.15356/2076-6734-2016-1-52-60.

- Петелько А.И., Барабанов А.Т. Влияние контурных стокорегулирующих лесных полос из дуба на эрозионногидрологические показатели на Среднерусской возвышенности // Земледелие. 2018. № 2. С. 26-29. DOI: 10.24411/0044-3913-2018-10206.

- Петелько А.И., Барабанов А.Т., Лобков В.Т. Противоэрозионные агроприемы при формировании стока талых вод // Природообустройство. 2018. № 1. С. 84-88. DOI: 10.26897/1997-6011/2018-1-84-88.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Поташкина Ю.Н., Иванцова Е.А. Влияние полезащитных лесных полос ажурной конструкции на характер снегораспределения // Природные системы и ресурсы. 2021. Т. 11. № 4. С. 31-36. DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2021.4.3.

- Рихтер Г.Д. Снежный покров, его формирование и свойства. М.: Изд-во Академии наук СССР. 1945. 122 с.

- Сажин А.Н., Кулик К.Н., Васильев Ю.И. Погода и климат Волгоградской области. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010. 306 с.

- Сосновский А.В., Осокин Н.И., Черняков Г.А. Динамика снегозапасов на равнинной территории России в лесу и в поле при климатических изменениях // Лед и Снег. 2018. Т. 58. № 2. С. 183-190. DOI: 10.15356/2076-6734-2018-2-183-190.

- Субботин А.И. Сток талых и дождевых вод (по экспериментальным данным). М.: Московское отделение Гидрометеоиздата, 1966. 376 с.

- 24.Хитров Н.Б. Герасимова М.И. Диагностические горизонты в классификации почв России: версия 2021 г. // Почвоведение. 2021. № 8. С. 899-910. DOI: 10.31857/S0032180X21080098.

- IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. No. 106. FAO, Rome. 192 p.

- Iwata Y., Hirota T., Suzuki T., Kuwao K. Comparison of soil frost and thaw depths measured using frost tubes and other methods // Cold Regions Science and Technology. 2012. № 71. Р. 111-117. DOI: 10.1Q16/J.COLDREGIONS.2011.10.010.

- Yanai1 Y., Iwata Y., Hirota T. Optimum soil frost depth to alleviate climate change effects in cold region agriculture // Scientific Reports. 2017. No. 7. 44860. DOI: 10.1038/srep44860.

- Li Y., Fu Q., Li T., Liu D., Hou R., Li Q., Yi J., Li M., Meng F. Snow melting water infiltration mechanism of farmland freezing-thawing soil and determination of meltwater infiltration parameter in seasonal frozen soil areas // Agricultural Water Management. 2021. № 258. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107165.