Динамика растительности на залежах дельты реки Волги

Автор: Чувашов А.В., Голуб В.Б., Васюков В.М., Степанова Н.Ю., Мальцев М.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты наблюдений за восстановительными сукцессиями на залежах в западной части дельты р. Волги, находящейся между дамбой вододелителя и р. Бахтемир. Большие площади залежей появились в этом регионе в конце прошлого века при переходе экономики России на рыночные отношения. В этот период ирригационные инженерные системы преимущественно с рисовым севооборотом возделывания сельскохозяйственных культур были заброшены и оказались разрушенными. В 2010-х годах их стали рекультивировать, вновь использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. Целиком существовавшие ранее большие ирригационные системы не реконструируют, а используют отдельные ее участки, бывшие рисовые чеки. Тем не менее, большие площади залежей продолжают сохраняться до настоящего времени. Исследования показали, что в первое десятилетие на залежах преобладают травяные синантропные сообщества часто с высокорослыми малолетними растениями: Helianthus lenticularis, Cannabis ruderalis , Lactuca serriola, Tragopogon major. В середине второго десятилетия, в условиях нарастающего засоления почвы и умеренной пастбищной нагрузки, начинают развиваться сообщества с доминированием древесных растений. Вначале появляется Elaeagnus angustifolia , затем, в случае если засоление почвы увеличивается, Tamarix ramosissima . На участках, примыкающих к бэровским буграм, в третьем десятилетии существования залежи на ней появляются растительные сообщества, близкие к зональным, с участием полукустарничков Caroxylon dendroides и Artemisia taurica .

Нижняя волга, трансформация ландшафта, рекультивация земель, сукцессии, ксерофитизация растительност

Короткий адрес: https://sciup.org/148330155

IDR: 148330155 | УДК: 633.2.03 | DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-4-221-233

Текст научной статьи Динамика растительности на залежах дельты реки Волги

Трансформация ландшафтов долины р. Волги не сводилась только к возведению плотин и созданию водохранилищ. Значительные площади лугово-болотных угодий, регулярно затоплявшихся в весенне-летний период, переводили в орошаемую пашню. Для предотвращения затоплений во время половодий вокруг нее сооружали дамбу. Наиболее значительные территории долины Нижней Волги, которые были превращены в пашню, находятся в западной части дельты между дамбой воделителя и р. Бахтемир. Их появление связано с мегапроектами преобразования природы 1960х годов. Этот регион дельты, за исключением приморской части, был превращен в инженерные оросительные системы. На них преимущественно использовали рисовый севооборот, в котором, кроме риса, выращивали люцерну, овощные и бахчевые культуры.

В 1990-х годах при переходе к рыночным методам ведения хозяйства поддержание в действующем состоянии очень больших и сложных инженерных оросительных систем прекратилось. Они стали разрушаться, поля были заброшены. Большую часть их площади заняли залежи — сельскохозяйственные угодья, ранее бывшие пашней, но не используемые для выращивания сельскохозяйственных культур больше года.

Начиная с 2010-х годов, залежи стали рекультивировать с целью выращивания на них сельскохозяйственных культур. В практику вошел так называемый «прудовой севооборот», когда на месте бывших рисовых чеков создаются водоемы, в которых несколько лет разводят рыбу. За счет затопления таких участков водой из почвы вымываются накопившиеся соли, и они естественным образом удобряются. В течение нескольких лет на них выращивают различные сельскохозяйственные культуры, орошая их дождеванием или капельным способом. Затем переходят к другому заброшенному рисовому чеку и там создают новый рыбоводный пруд (Sokolov et al., 2013).

Ландшафт инженерных орошаемых земель, затем ставших залежами, в дельте р. Волги коренным образом отличается от существовавшего здесь в естественных условиях. Это тщательно выровненные площади, занимающие сотни гектаров. Ничего не остается от прошлых элементов рельефа, в том числе, бывших здесь ранее водоемов и небольших водотоков. Ландшафт состоит из системы рисовых чеков, оросительных и дренажных каналов и окружающих все эти площади дамб. Мезорельеф, перепады высот которого достигали нескольких метров, сглаживается. Естественный почвенный покров полностью уничтожается. Выращивание сельскохозяйственных культур начинали на искусственно созданном грунте. Для получения высоких урожаев в этот грунт вносили большие дозы минеральных удобрений. При функционировании оросительной системы относительно одинаковые свойства поверхностного культурного слоя почвы на всем участке поддерживали за счет регулярного вспахивания, полива (или затопления карты при выращивании риса) и внесения удобрений. Кроме того, периодически орошаемые участки вновь планировали. Уровень грунтовых вод в период использования участка для выращивания сельскохозяйственных растений на чеках зависит от характера полива. При возделывании риса, когда чек затапливали, грунтовые воды могут смыкаться с поверхностными, при выращивании культур, которые орошают дождеванием, уровень грунтовых вод может опускаться до 2 м (Lapteva, 1983). На залежах он находится на глубине 2.3–3.5 м (Sokolov, Sokolova, 2020).

Подстилающие материнские породы на возникшей на орошаемом участке почве в большинстве случаев аллювиальные осадки, вблизи бэровских бугров – хвалынские отложения.

Целью настоящей работы является установление процессов в растительности, которые происходят на залежах дельты р. Волги, определение конечных долговременных стадий сукцессий и факторов, которые их вызывают.

Материал и методы

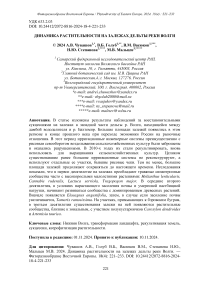

Исследования проводили в западной части дельты р. Волги, которая в соответствие с картой зон и типов поясности России расположена в зоне пустыни (Zony.., 1999а, b). Здесь, между дамбой вододелителя и р. Бахтемир, существует район с большой представленностью заброшенных ирригационных систем (рис.). В 2008-2010 гг. в этом районе на залежах разного возраста заложены 126 пробных площадок, на которых выполнены геоботанические описания. Географические координаты всех площадок были определены с помощью GPS-навигатора. В 2024 г. авторы, пользуясь известными координатами, разыскали места расположения этих площадок и сделали на них новые геоботанические описания. Возраст залежей устанавливали путем опроса землепользователей и с помощью общедоступного сервиса Google Earth Pro, где на район исследования выложены спутниковые фотоснимки, начиная с 1985 г.

Рис. Схематическая карта дельты р. Волги. 1 – район проведения полевых исследований

Fig. Schematic map of the Volga River delta. 1 – area of field research

В первый период учетов из 126 пробных площадок в 2008 г. было сделано 11 описаний, в 2009 г. – 68, в 2010 г. – 47; во второй период, в 2024 г., на всех – 126 площадках. В общей сумме мы анализировали 252 геоботанических описания, осуществленные в 2008-2010 и 2024 гг. Полевые работы во все годы исследований проводили в августе. Размер пробных площадок колебался от 25 до 100 м2, ив 2024 г. был такой же, что и во время полевых работ 2008-2010 гг. Обилие растений в геоботанических описаниях определяли по величине их проективного покрытия, выраженного в процентах, которые при последующей обработке переводили в баллы: при покрытии менее 1% – «+», 1–5% – 1, 6–15% – 2, 16–25% – 3, 26–50% – 4, более 50% – 5.

Из 126 пробных площадок в 2009 г. 30 расположены на трансекте, пересекающей заброшенный 19 лет назад рисовый чек, боковые стороны которого находятся недалеко от бэровских бугров. Как и все, эта плантация ограждена дренажными и 223

оросительными каналами, а также дамбой. Это нечастый случай, когда рисовые чеки соседствуют с бэровским буграми, а тем более сразу с двумя. Но такое расположение трансекты было выбрано для выяснения влияния подстилающих материнских пород на динамику растительности. В 2009 г. было установлено, что в центральной части трансекты под новообразованной почвой погребены аллювиальные отложения, а в периферической – хвалынские осадки, принадлежащие шлейфу бэровского бугра. Анализы, сделанные в 2009 г., показали, что если в центральной части залежи плотный остаток водной вытяжки в метровом слое составлял 0,2–0,3%, то в периферической, соседствующей с бугром Бэра, достигал 1% (Golub, 2012a).

Геоботанические описания пробных площадок за все годы аккумулировали в электронной базе данных TURBOVEG (Hennekens, Schaminée, 2001).

Для выделения групп растительных сообществ использовали программу TWINSPAN (Hill, 1979) в среде JUICE 7.1 (Tichý et al., 2011). Эта программа осуществляет иерархическую классификацию сообществ по сходству их флористического состава. Количество выделяемых групп зависит от числа установленных разделителей. Мы сочли целесообразным не дробить всю совокупность описаний на много небольших групп сообществ, а рассмотреть выборку частями. Сначала, используя два разделителя, во всей массе описаний выделили 4 группы растительных сообществ, а затем отдельно столько же на трансекте, на которой в 2009 г. изучали почвы. Это оказалось тем более целесообразным, что при первом делении на группы все описания на трансекте в 2024 г. оказались в одной из них, в которой были собраны долголетние залежи. Данную процедуру повторного использования программы TWINSPAN можно рассматривать как увеличение масштаба рассмотрения процессов, что похоже на добавление лупы при разглядывании объекта.

Для интерпретации данных прибегли к помощи шкал Л.Г. Раменского (Ramensky et al., 1956). Использовали шкалу увлажнения, богатства-засоленности почвы и пастбищной дигрессии. Шкалу богатства-засоленности почвы Л.Г. Раменского в контексте настоящей статьи рассматривали лишь как шкалу засоления. В дельте р. Волги засоление почвы гораздо более динамичный фактор, чем ее богатство. Наряду с увлажнением почвы оно является здесь ведущим фактором среды, определяющим пространственное разнообразие растительного покрова. В сочетании со шкалами Л.Г. Раменского применили DCA-ординацию геоботанических описаний с помощью встроенного в программу JUICE 7.1 модуля «Ordijuice». При статистических оценках величины считали достоверными, если p-значение соответствующей статистики не превышало уровень значимости 0.05 (Borovikov, 2003).

Названия видов растений даются по их списку в «Plants of the World Online» (2024), высших синтаксонов (союзов, классов) ‒ по их чек-листу для Европы (Mucina et al., 2016). Последний положен в основу классификации растительности европейской части нашей страны в готовящейся к изданию многотомной сводки «Растительность России» (Plugatar et al., 2020). Поэтому мы употребляем названия синтаксонов, которые появятся в этой фундаментальной сводке.

Результаты и их обсуждения

Ниже характеризуем четыре группы растительных сообществ, выделенных с помощью программы «TWINSPAN» при обработке всей совокупности 256 геоботанических описаний 2008–2010, 2024 гг.

Первая группа сообществ, встречающаяся на залежах, это фитоценозы на бывших рисовых чеках, которые в весенний период искусственно затапливаются напуском воды из оросительных каналов на срок около 20 дней. Всего в эту группу входят описания, сделанные на 23 пробных площадках. В первый период исследований они были отмечены на 11 пробных площадках, во второй – на 12. На этих залежах сформировались влажнолуговые сообщества. Эти искусственно обводняемые участки используются для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных. В сложившихся фитоценозах обычно доминируют Calamagrostis macrolepis и Elytrigia repens. С высоким постоянством встречаются Glycyrrhiza echinata, Cirsium setosum, Pentanema britannica, Xanthium albinum. Сообщества растений вполне соответствуют тем, которые объединяет союз Althaeion officinalis Golub et Mirkin in Golub 1995 (Golub, 1995).

Вторая группа – это сообщества среднестепного увлажнения. В основном, это залежи 2–10-летнего возраста с рудеральными малолетниками. В первый период наблюдений они были представлены на 20 пробных площадках, во втором – на одной. Для них характерны высокорослые Helianthus lenticularis , Cannabis ruderalis , Lactuca serriola , Tragopogon major , Suaeda altissima , а также однолетние виды рода Polygonum . По визуальной оценке, эти растения создают большую надземную массу, что объясняется тем, что они развиваются на удобренной и еще не иссушенной после пашни почве, из которой за счет орошения были вымыты соли. Эти сообщества хорошо соответствуют ассоциациям, которые были включены в союз Cannabion sativae Golub et al. 2012 (Golub et al., 2012b), подчиненный классу Sisymbrietea Gutte et Hilbig 1975. Данный высший синтаксон объединяет антропогенную растительность нарушенных местообитаний Европы.

Растительные сообщества четвертой группы находятся в состоянии залежи более 20 лет. В 2008–2010 гг. они были представлены на двух площадках, в 2024 г. ‒ на 111. Общими видами являются однолетние растения, преимущественно имеющие характер весенних эфемеров: Chorispora tenella , Lappula patula , Lagoseris sancta , Camelina microcarpa , Alyssum desertorum , Buglossoides arvensis , Holosteum glutinosum . Из травяных растений во всех этих фитоценозах в число доминантов входит эфемер Eremopyrum triticeum . В синтаксономическом отношении эта группа включает разные сообщества. Детально рассмотрим их ниже при анализе растительных сообществ, произрастающих на трансекте.

Следует отметить, что несмотря на значительно выраженный в целом ксерофитный характер растительного покрова второй-четвертой групп из-за близости грунтовых вод на всех из них встречается тростник ( Phragmites altissimus ), а также такие виды как Alhagi maurorum , Rhaponticum repens , Glycyrrhiza glabra .

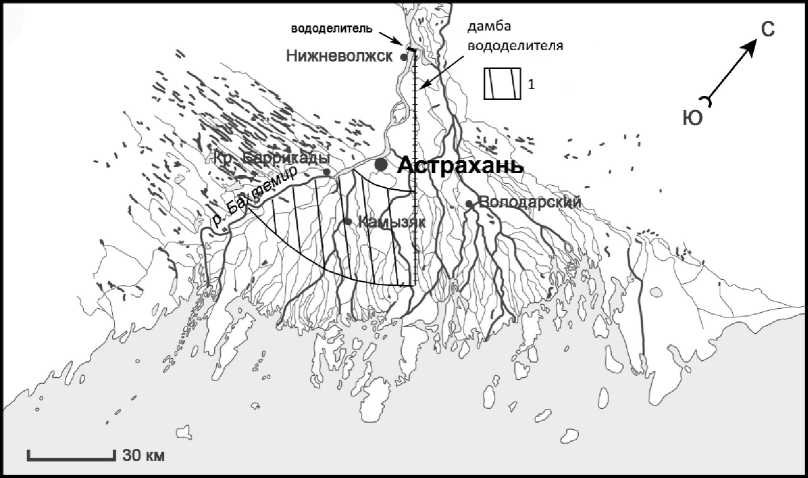

Было замечено, что выпас сельскохозяйственных животных тормозит сукцессионный процесс. При высокой интенсивности выпаса переход растительных сообществ из третьей группы в четвертую может надолго задержаться. Визуализацию общих процессов, которые происходят на залежных землях западной части дельты р. Волги, можно представить с помощью DCA-ординации (рис. 2).

Как показали расчеты, значения проекций геоботанических описаний на первую ось имеют достоверную положительную корреляцию с показателями увлажнения шкалы Л. Г. Раменского, отрицательные ‒ с засолением почвы и пастбищной дигрессией. Эту ось следует рассматривать как комплексную, отражающую влияние на растительность всех трех перечисленных факторов. Средние значения проекций геоботанических описаний на данную ось в 2024 г. существенно сдвинулись в меньшую сторону относительно 2009–2010 гг.

Значительно возросла дисперсия проекций геоботанических описаний вдоль первой оси. Интерпретировать это можно как произошедшую за это время ксерофитизацию растительности, увеличение засоления почвы и пастбищной дигрессии. В то же время диапазон условий среды, характеризуемый увлажнением, засолением почвы и пастбищной дигрессией, расширился. Все эти процессы отразились в сдвиге «облака» геоботанических описаний в 2024 г. относительно 2008– 2010 гг. влево одновременно с его расширением в этом направлении. Последнее может свидетельствовать о том, что в 2024 г. при сохранении биотопов с такими же показателями экологических шкал, которые существовали 2008–2010 гг., появилось больше таких, на которых увлажнение было меньше, а засоление и пастбищная дигрессия стали более значительными.

Рис 2. Диаграмма DCA-ординации геоботанических описаний. Условные обозначения: внешние границы «облаков» описаний: 1 – 2008–2010 гг., 2 – 2024 г.; собственное значение DCA-осей, характеризующих долю общей информации, для 1 – 0.47, 2 – 0.26

Fig. 2. A diagram of DCA ordination of relevés. Designations: outer boundaries of the clusters of relevés: (1) of 2008–2010, (2) of 2024; the eigenvalue of the axes characterizing the share of general information is 0.47 for DCA 1 and 0.26. for DCA 2

Рассмотрим, какие изменения в растительности произошли на небольшой трансекте с 30 пробными площадками, которая соседствовала с бэровскими буграми. По изложенным выше результатам обработки программой TWINSPAN 256 геоботанических описаний растительности в 2009 г. все 30 площадок относились к третьей группе растительных сообществ, в 2024 г. – к четвертой группе. При обработке программой TWINSPAN совокупности 60 геоботанических описаний на 30 площадках трансекты в 2009 и 2024 гг. с установкой двух разделителей получили 4 новые группы растительных сообществ (табл.).

Таблица. Группы растительных сообществ на трансекте

Table. Groups of plant communities on the transect

Примечания: 1) В таблице приведены только виды, встречаемость которых в какой-либо группе достигает 25%. 2) Встречаемость видов приводится в %. 3) Надстрочными индексами указаны значения медианы в ранжированном ряду значимых показателей обилия растений, выраженных в баллах.

В 2009 г. центральную часть трансекты занимали сильно сбитые скотом сообщества с доминированием Atriplex tatarica и Alhagi maurorum , которые относятся к союзу Cannabion sativae Golub et al. 2012. На одной из площадок этой части трансекты было представлено кустарниковое сообщество с доминированием Elaeagnus angustifolia , которое безошибочно можно отнести к асс. Artemisio austriacae-Elaeagnetum angustifoliae Golub et E.G. Kuzmina 2004. В периферийных частях трансекты находились фитоценозы с доминированием Atriplex aucheri , относящиеся к асс. Atriplicetum aucheri Golub et al. 2012 (Golub et al., 2012b).

За 15 прошедших лет (2009–2024 гг.) произошли изменения в составе растительного покрова трансекты в сторону ее ксерофитизации: уменьшилась встречаемость Phragmites altissimus и Elytrigia repens появились или увеличили встречаемость эфемеры и эфемероиды, характерные для внепойменных экотопов дельты р. Волги: Alyssum desertorum , Ceratocephala testiculata , Lagoseris sancta , Holosteum glutinosum , Poa bulbosa . В центральной части трансекты наряду с фитоценозами асс. Atriplicetum aucheri и Artemisio austriacae-Elaeagnetum angustifoliae на нескольких площадках стал доминировать кустарник Tamarix ramosissima со спутниками, которые позволяют отнести эти сообщества к асс. Atriplici aucheri-Tamaricetum ramosissimae Golub et al. 1998 (Golub et al., 1998). Наиболее значительные изменения флористического состава произошли в периферийных частях трансекты, где поверхностные слои почвы подстилаются хвалынскими коренными породами. Здесь появилось многолетнее растение полукустарничек Caroxylon dendroides , которое в некоторых случаях сопровождает другой полукустарничек, Artemisia taurica – вид зональных пустынных сообществ кл. Artemisietea lerchianae Golub 1994. Состав флоры этой группы сообществ близок к той, который существует в фитоценозах ассоциации Salsoletum dendroidis Golub 1994, относящейся к союзу Artemision lerchianae Golub 1994. Сообщества асс. Salsoletum dendroidis были описаны в нижних частях склонов бэровских бугров и их шлейфах (Golub, 1994). Однако в естественных условиях в сообществах асс. Salsoletum dendroidis не были отмечены случаи, когда вместе c Caroxylon dendroides и Artemisia taurica произрастал бы еще и Phragmites altissimus , что можно наблюдать на залежах.

Ассоциации Artemisio austriacae-Elaeagnetum angustifoliae Golub et E.G. Kuzmina 2004 и Atriplici aucheri-Tamaricetum ramosissimae Golub et al. 1998 относятся к классу Tamaricetea arceuthoidis Akhani et Mucina 2015, объединяющему кустарниковую растительность и фитоценозы с доминированием небольших деревьях в долинах рек пустынных регионов. Названные ассоциации были описаны на расположенных в дельте р. Волги селитебных территориях, которые окружены дамбами, защищающими населенные пункты от затопления во время весенне-летних половодий. Эти ассоциации формируются в условиях близкого залегания грунтовых вод. Проведенные в прошлом исследования показали, что сообщества c доминированием Tamarix ramosissima занимают более засоленные почвы, чем фитоценозы с доминированием Elaeagnus angustifolia (Golub et al., 1998; Golub, Kuzmina, 2004). Эти два вида растений в небольшом обилии могут вместе встречаться на одной пробной площадке , т. е. на градиенте засоления почв их экологические кривые пересекаются. Но оптимумы, где каждый из них достигает большого обилия, находятся в разных частях этого градиента.

Поскольку названные выше ассоциации существуют на обвалованных площадях близ населенных пунктов многие десятилетия, их можно считать конечными стадиями сукцессий на большей части залежей дельты р. Волги. Флористический состав этих сообществ растений находится в равновесном состоянии с окружающей средой. Каких-либо специфических видов, которые встречаются только в этих ассоциациях, нет. Все виды, которые присутствуют в асс. Artemisio austriacae-Elaeagnetum angustifoliae и асс. Atriplici aucheri-Tamaricetum ramosissimae, можно встретить и в других фитоценозах дельты р. Волги. Результаты опросов землепользователей в сочетании с анализом исторических спутниковых фотоснимков показали, что лох (Elaeagnus angustifolia) может начать доминировать, если нет чрезмерного влияния выпаса скота, при возрасте залежей около 15 лет. При небольшом засолении почвы ассоциация Artemisio austriacae-Elaeagnetum angustifoliae является одной из конечных стадий смен растительности на залежах.

Гребенщик ( Tamarix ramosissima ) начинает доминировать в сообществах растений на несколько лет позже, когда появляются более засоленные почвы. Это происходит, когда залежи имеют возраст около 20 лет. Ассоциация Atriplici aucheri-Tamaricetum ramosissimae является вторым вариантом конечной стадии смен на залежах дельты р. Волги.

Третьим вариантом конечных стадий сукцессий на залежах являются полукустарничковые растительные сообщества, близкие к зональным, а именно, относящиеся к классу Artemisietea lerchianae Golub 1994. По нашим наблюдениям, для их формирования на залежных землях дельты р. Волги требуется около 35 лет.

Заключение

На территории заброшенной пашни в обычных условиях начинаются восстановительные сукцессии, при которых возобновляется существовавшая ранее здесь растительность. В дельте р. Волги такой процесс восстановления бывшей здесь лугово-болотной растительности не может пойти, кроме тех случаев, когда заброшенные рисовые чеки искусственно обводняются (лиманный тип орошения). Залежи окружены валами, предотвращающими их затопление во время весеннелетних половодий, как это было в естественных условиях. Физические условия среды коренным образом изменяются. Конечными стадиями сукцессий на большей части залежей являются растительные сообщества с доминированием деревьев и кустарников: лоха ( Elaeagnus angustifolia ) и гребенщика ( Tamarix ramosissima ). На залежах, прилегающих к буграм Бэра, формируются растительные сообщества, близкие (но не идентичные) к пустынным с участием полукустарничков – солянки древовидной ( Caroxylon dendroides ) и полыни таврической ( Artemisia taurica ) .

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 23-2400008 «Оценка динамики флоры и растительности дельты р. Волги под воздействием антропогенных и природных факторов». Авторы благодарят за обсуждение материалов статьи Н.М. Новикову (Институт водных проблем РАН).

Список литературы Динамика растительности на залежах дельты реки Волги

- [Borovikov] Боровиков В.А. 2003. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере. СПб. 688 с.

- [Golub et al.] Голуб, В.Б., Кузьмина Е.Г., Юрицына Н.А. 1998. Сообщества с доминированием Tamarix ramosissima в долине Нижней Волги. — Украшський фитоценолопчний збiрник. 1(9): 52-60.

- [Golub, Kuzmina] Голуб В.Б., Кузьмина Е.Г. 2004. Сообщества с доминированием Elaeagnus angustifolia в долине Нижней Волги. — Известия Самарского научного центра РАН. Специальный вып., часть 2. «Природное наследие России». С. 317-322.

- [Golub et al.] Голуб В.Б., Сорокин А.Н., Мальцев М.В., Чувашов А.В. 2012b. Растительность и почвы залежей с доминированием травянистых растений в южной части долины Нижней Волги. — Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экология». 3(10): 10-16.

- [Lapteva] Лаптева Т.П. 1983. Режим грунтовых вод на инженерных рисовых системах дельты Волги и его регулирование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Новочеркасск. 23 с.

- [Plugatar et al.] Плугатарь Ю.В., Ермаков Н.Б., Крестов П.В., Матвеева Н.В., Мартыненко В.Б., Голуб В.Б., Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю., Аненхонов О.А., Лавриненко И.А., Лавриненко О.В., Чепинога В.В., Синельникова Н.В., Морозова О.В., Белоновская Е.А., Тишков А.А. Черненькова Т.В., Кривобоков Л.В., Телятников М.Ю., Лапшина Е.Д., Онипченко В.Г., Королева Н.Е., Черосов М.М., Семенищенков Ю.А., Абрамова Л.М., Лысенко Т.М., Полякова М.А. 2020. Концепция классификации растительности России как отражение современных задач фитоценологии. — Растительность России. 38: 3-12. https://doi.Org/10.31111/vegrus/2020.38.3

- [Ramensky et al.] Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. 1956. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М. 471 с.

- [Sokolov et al.] Соколов А.С., Соколова А.С., Соколов С.Д., Соколова Г.Ф. 2013. Бахча и рыбоводство на рисовых чеках: двойная выгода. — Картофель и овощи. 10: 18-19.

- [Sokolov, Sokolova] Соколов А.С., Соколова Г.Ф. 2020. Сравнительный анализ водно-физических и агрохимических показателей почвы на разновозрастных залежах дельты Волги. — Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 8: 49-56. https://doi.org/10.36718/1819-4036-2020-8-49-56

- [Sorokin et al.] Сорокин А.Н., Голуб В.Б., Мальцев М.В., Чувашов А.В. 2012. Растительность и почвы залежей с доминированием кустарников и деревьев в дельте р. Волги. — Материалы IX Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды». Тольятти. С. 187-195.

- [Zony] Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий для высших учебных заведений. Карта. М. 1 : 8 000 000 / Ред. Г.Н. Огуреева. М., 1999а.

- [Zony] Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий. М. 1 : 8 000 000. Пояснительный текст и легенда к карте / Ред. Г.Н. Огуреева. М., 1999b. С. 1-64.

- Golub V.B. 1994. The desert vegetation communities of the Lower Volga Valley. — Feddes Repertorium. 105(7-8): 499-515.

- Golub V.B. 1995. Halophytic, desert and semi-desert plant communities on the territory of the former USSR. Togliatti. Institute of Ecology of the Volga River Basin publishers. 32 p.

- Hennekens S.M., Schaminée J.H.J. 2001. TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. — Journal of Vegetation Science. 12 (4):589-591. https://doi.org/10.2307/3237010

- Hill M.O. 1979. TWINSPAN: a FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and the attributes. Ithaca, N.Y. 48 p.

- Mucina L., Bültmann H., DierBen K., Theurillat J.-P., Raus T., Carni A., Sumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytry M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniels F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovic M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M., Tichy L. 2016. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. — Applied Vegetation Science. 19(1): 3264.

- Plants of the World Online. http://www.plantsoftheworldonline.org/ (Accessed: 01.09.2024).

- Tichy L., Holt J., Nejezchlebová M. 2011. JUICE program for management, analysis and

- Фиторазнообразие Восточной Европы /Phytodiversity of Eastern Europe. 2024. 18(4) : 221-233 classification of ecological data. 2nd edition of the program manual. Part 1. Brno. 61 p.