Динамика растительности подтопленных придорожных участков Южной Карелии

Автор: Канцерова Любовь Викторовна, Кузнецов Олег Леонидович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (125), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования динамики растительности подтопленных придорожных участков Южной Карелии. На основании обработки 200 геоботанических описаний выделены 10 ассоциаций. С помощью методов ординации прослежены динамические связи ассоциаций и основные факторы, определяющие их флористическое разнообразие, - богатство питания и степень увлажнения почвы.

Растительность, придорожные участки, динамика, карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14750149

IDR: 14750149 | УДК: 581.524.349

Текст научной статьи Динамика растительности подтопленных придорожных участков Южной Карелии

Одним из динамических процессов растительности является трансформация и деградация сообществ вследствие влияния антропогенного фактора. В результате неправильно спроектированной системы дренажа автомобильной дороги или даже его полного отсутствия происходит изменение естественного стока, повышение уровня грунтовых вод, подтопление и переувлажнение придорожного участка. Это приводит к постепенному заболачиванию, преобразованию растительности и изменению биогеоценоза в целом. На нарушенных участках идет восстановительная динамика растительного покрова, представляющая собой серии сообществ. Ход восстановительных сукцессий отличается в зависимости от степени действия на сообщество. До настоящего времени специальных работ, касающихся изучения динамики растительного покрова подтопленных придорожных участков в Карелии, не проводилось.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

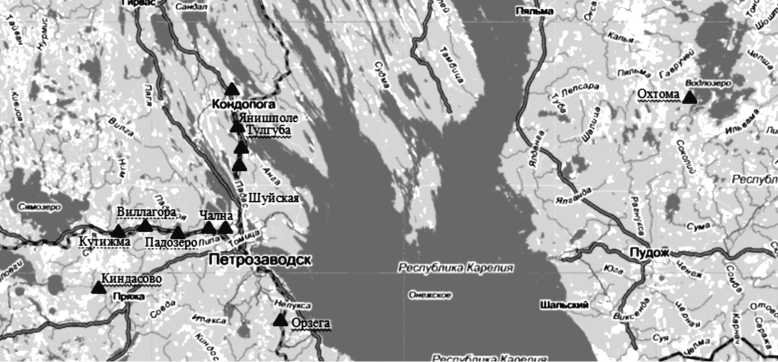

Исследования выполнялись маршрутным методом в течение полевых сезонов 2009–2010 годов на территории Южной Карелии вдоль автомобильных дорог в Прионежском, Кондопожском, Пряжинском и Пудожском районах (рис. 1). Были изучены 135 придорожных участков с разным режимом увлажнения, выполнены 200 геоботанических описаний на временных пробных площадях (в среднем 10 × 10 м). Сообщества, развивающиеся как на минеральных, так и на торфяных почвах, рассматривались на разных стадиях сукцессии. Большинство описаний выполнены уже в довольно сформировавшихся сообществах, возраст которых более 20–30 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего в исследованных сообществах выявлен 171 вид сосудистых растений, относящихся к 105 родам, 46 семействам, а также 46 видов

Рис. 1. Карта района исследования: ▲ – подтопленные придорожные участки

|

Видовой состав ассоциаций придорожных участков Южной Кар елии |

||||||||||

|

№ ассоциации |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Количество описаний |

26 |

39 |

52 |

27 |

13 |

13 |

11 |

10 |

6 |

3 |

|

Видовое богатство |

85 |

102 |

143 |

113 |

61 |

70 |

60 |

55 |

63 |

30 |

|

Видовая насыщенность |

12 |

16 |

16 |

15 |

13 |

16 |

15 |

14 |

18 |

14 |

|

Количество видов с III–V классами постоянства |

6 |

8 |

9 |

11 |

7 |

12 |

14 |

8 |

13 |

9 |

|

Betula pubescens Salix cinerea Salix myrsinifolia Salix phylicifolia Salix pentandra 5 *. Carex rostrata Sphagnum fallax 8 . Equisetum fluviatile Eriophorum angustifolium 9 . Calamagrostis purpurea Carex canescens Carex elongata Filipendula ulmaria Phragmites australis Ranunculus repens Scirpus sylvaticus Sphagnum squarrosum 10 . Calamagrostis neglecta Carex vesicaria Comarum palustre Galium palustre Juncus filiformis Thyselium palustre Sphagnum riparium 11 . Epilobium palustre 12 . Carex brunescens Deschampsia cespitosa 12а . Calamagrostis epigeios Juncus conglomeratus 13 . Alisma plantago-aquatica Typha latifolia |

I+ II 1 IV 3 III 3 II 1 |

II + III 2 II 1 II 1 II + |

II + II 3 III 4 III 3 II 1 III 5 I+ |

I+ II 4 III 3 III 1 II + III 2 IV 3 I+ II + I+ IV 5 I1 I+ V 37 I1 I+ I1 III 3 III + II + II + I+ III + I+ III + + I+ II + II + III 3 |

I1 II 1 III 2 II + II + IV 2 II 1 I+ I+ IV + V 45 IV 8 I+ IV 3 II + I+ III + II + II + II 1 II + + I II 2 |

IV 1 IV 3 IV 3 II + II + I1 III + IV 1 V 13 IV 4 III + I2 IV 2 IV + IV 1 I+ I+ II 1 |

I+ III 1 V3 IV 2 I+ III 1 IV 5 I+ III + II 1 II 2 III 2 III 2 I+ I+ V 31 IV + III + V+ I+ III + I2 I+ III 2 |

I+ I+ II 1 I+ II 4 IV 2 I+ I+ II 2 I+ II 1 II + I+ I+ II + I+ III + I+ III + IV + 2 III V 45 |

I+ I2 II 2 III 1 II 1 II 1 II + |

IV 1 II 1 V3 V 25 V 10 II + IV 2 |

|

V 37 |

IV 14 |

|||||||||

|

I+ III 4 I+ II 1 II 1 I1 II + I+ III 2 II 2 I+ II 3 V7 II + II + I+ I1 II + I+ I+ + I+ I+ + I II 2 |

IV 30 |

|||||||||

|

III 6 II 1 II 1 III 1 I+ I+ I+ II 1 I+ I1 II 2 I+ II 1 IV 32 II + I+ I+ + I+ I+ + I II 1 |

V 27 I+ I+ III 2 II 2 II + I1 I+ II 2 III 13 II + I1 III 5 III + I+ II + I1 III + I+ II + + I+ I+ II + II 3 |

|||||||||

|

IV 1 III + IV + I+ III + I2 I+ V34 III 1 V+ III + I+ II + III + I+ III + III + |

V 11 II + IV + II 1 II + IV 1 II 1 |

|||||||||

Примечание. Ассоциации: 1 – Carex rostrata – Comarum palustre; 2 – С. rostrata – Sphagnum fallax; 3 – Equisetum fluviatile; 4 – Scirpus sylvaticus; 5 – Phragmites australis – Equisetum fluviatile; 6 – Carex elongata; 7 – Comarum palustre; 8 – Typha latifolia; 9 – Carex vesicaria – Carex canescens; 10 – Salix phylicifolia – Carex canescens.

* – Номера ЭЦГ.

листостебельных мхов и 5 видов печеночников. Формирование растительного покрова влажных нарушенных местообитаний происходит в основном за счет активного расселения аборигенных видов растений.

Во всей совокупности описаний придорожных участков были выделены 10 ассоциаций, 9

из которых являются травяными, 1 – кустарниково-травяная. Некоторые ассоциации разбиты на более мелкие внутриассоциационные единицы (субассоциации). Большинство из них описаны также и на других типах трансформированных местообитаний Карелии [2]. Ассоциации выделены и названы по доминирующим и содо-

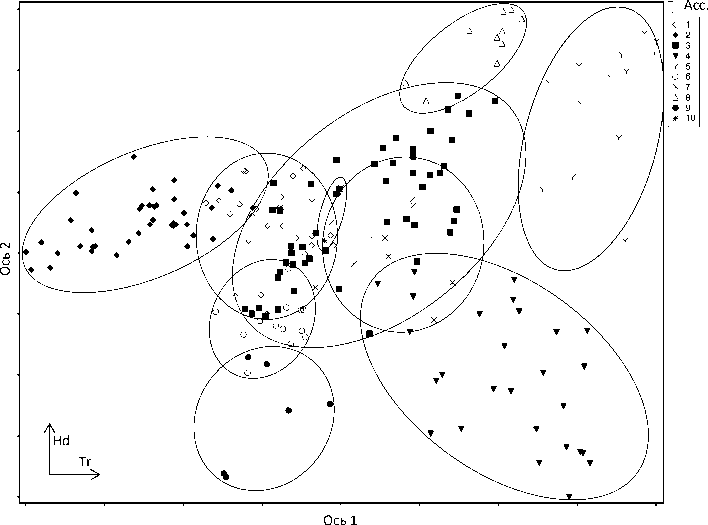

Рис. 2. Ординационная диаграмма описаний придорожных местообитаний (линиями обведены ассоциации, номер и названия которых приведены в примечании к таблице)

минирующим видам и представленности эколо-го-ценотических групп видов (ЭЦГ) [3]. Группы были несколько изменены и дополнены в целях адаптации к изучаемому объекту (см. таблицу).

Для определения положения описанных сообществ в экологическом пространстве, а также статуса выделенных синтаксонов использован бестрендовый анализ соответствия (DCA) [4]. Ординационная диаграмма (рис. 2) демонстрирует достаточно хорошую распределенность синтаксонов и возможность интерпретации результатов в классификации сообществ. Ось 1, по-видимому, соответствует экологическому фактору «трофность почвы» (нагрузка по Сье-ренсену – 21 %), а ось 2 – фактору «влажность почвы» (нагрузка по Сьеренсену – 8 %). Невысокая суммарная нагрузка на две оси является отражением факта, что сообщества ассоциаций в совокупности образуют незначительный градиент вдоль данных экологических факторов.

На рисунке ось ординат отражает увеличение фактора трофности, ось абсцисс – увеличение влажности. Описания сообществ придорожных участков распределились практически по всей ординационной диаграмме, при этом ареалы синтаксонов почти не перекрываются. Сгущение в центральной части объясняется большой долей описаний осоково-сабельниковых (ассоциация 1) и хвощовых (ассоциация 3) сообществ в общем массиве. Это указывает на существование континуума растительности придорожных местообитаний.

Общей тенденцией изменений растительности под влиянием чрезмерного увлажнения и подтопления придорожных участков, образованных в результате неправильной прокладки дороги, является увеличение их площадей. Такие изменения происходят в одном направлении. Характер их происхождения находится в прямой зависимости от уровня воды после подтопления, амплитуды ее колебания и степени минерализации. Наиболее резкие смены растительных сообществ отмечены в местах с длительным затоплением. В первые 2–3 года на месте гелофитной растительности, не способной переносить новые условия местопроизрастаний, формируются временные сообщества, которые через 5–20 лет сменяются ценозами, образованными видами крупных гигрофитов [1]. Это пионерные сообщества ассоциаций Equisetum fluviatile , Typha latifolia , Phragmites australis – Equisetum fluviatile (см. таблицу). Последующие сукцессии идут в направлении формирования болотной растительности.

Для сообществ ассоциации Typha latifolia характерен довольно густой ярус рогоза. Он произрастает на богатых минеральных почвах широкими полосами до 5 м вдоль придорожных участков либо целиком занимает весь участок. В данных сообществах обилие других видов ничтожно мало. При снижении трофности и сохранении того же увлажнения появляются Eq-uisetum fluviatile или Comarum palustre, которые постепенно вытесняют Typha latifolia и образуют уже новые сообщества с хвощом либо с сабель- ником. Рогоз широколистный встречается в них либо единично, либо совсем отсутствует.

Сукцессии сообществ ассоциаций Phragmites australis и Scirpus sylvaticus проходят по тому же типу, что и для ассоциации Typha latifolia , но в данных сообществах Equisetum fluviatile , Comarum palustre и Carex rostrata уже изначально встречаются довольно часто, хотя их обилие еще мало. В составе сообществ, образованных Phragmites australis , хвощ отмечен в качестве содоми-нанта, поэтому выделенная ассоциация названа Phragmites australis – Equisetum fl uviatile .

Сообщества с доминированием Equisetum fluviatile рассматриваются как одни из основных и пионерных ценозов придорожных участков. На первых порах это почти чистые густые заросли хвоща, позже в них появляются Comarum palustre , Carex rostrata . В другие сообщества Eq-uisetum fluviatile внедряются мхи, однако большое проективное покрытие отмечено только для Sphagnum squarrosum (выделена отдельная субассоциация Equisetum fluviatile – Sphagnum squarrosum ); также появляются отдельные дернинки Sph. angustifolium , Sph. fallax , Sph. ri-parium. Широкое распространение сабельника, осоки вздутой и сфагновых мхов свидетельствует о прогрессирующем процессе заболачивания. На ординационной диаграмме ассоциация

Equisetum fluviatile занимает центральное положение, что свидетельствует о ее динамических связях со всеми сообществами других ассоциаций: осоковыми, осоково-сфагновыми, сабельниковыми, камышовыми, рогозовыми и ивовоосоковыми.

Динамика сабельниковых сообществ (ассоциация 7) при уменьшении трофности и увлажнения идет в одном направлении. Сначала образуются осоково-сабельниковые сообщества (с C. rostrata ), а затем и типичные болотные ме-зоолиготрофные осоково-сфагновые сообщества со Sphagnum fallax , Sph. riparium. Такие местообитания являются оптимальными для этих видов мхов.

На основе обобщенной характеристики сообществ и состава ЭЦГ можно сделать вывод, что наиболее распространенными и флористически богатыми на подтопленных придорожных участках являются хвощовые мезоевтрофные и мезотрофные сообщества на минеральных грунтах, а также осоково-сфагновые сообщества (ассоциация C. rostrata – Sphagnum fallax ) на торфяных почвах.

Более детально динамика таких сообществ может быть восстановлена при анализе стратиграфии торфяных отложений, что будет сделано в дальнейшем.

Список литературы Динамика растительности подтопленных придорожных участков Южной Карелии

- Дубынина Д. В. Антропогенная динамика высшей водной растительности Украины//Гидроботаника. Ярославль: Принт Хауз, 2010. С. 9-13.

- Канцерова Л. В. Классификация растительности трансформированных влажных местообитаний Карелии//Развитие геоботаники: история и современность. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 50-51.

- Кузнецов О. Л. Тополого-экологическая классификация растительности болот Карелии (омбротрофные и олиготрофные сообщества)//Труды КарНЦ РАН. Вып. 8. Биоразнообразие, динамика и ресурсы болотных экосистем восточной Фенноскандии. Петрозаводск: Изд-во КНЦ РАН, 2005. С. 15-46.

- Hill M. O., Gauch H. G. Detrended correspondence analysis: an improved ordination technique//Vegetatatio. 1980. Vol. 42. P. 47-58.