Динамика растительности верховых болот

Автор: Кузнецов Олег Леонидович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные закономерности динамики растительного покрова верховых болот Европейской части России в голоцене и их особенности в различных геоморфологических условиях.

Верховые болота, растительность, динамика, геоморфология, голоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/148200807

IDR: 148200807 | УДК: 581.524.32:551.438.222(470.22)

Текст научной статьи Динамика растительности верховых болот

Болотные экосистемы это важный и специфический компонент большинства ландшафтов таежной зоны. Обладая уникальным свойством торфонакоп-ления, они являются аккумуляторами углерода, а также «летописями» природных процессов, происходивших на протяжении тысячелетий. Анализ озерно-болотных отложений с использованием комплекса палеоботанических и палеогеографических методов позволяет выполнить реконструкции динамики растительности и климатических условий как на обширных территориях [5, 7, 15], так и конкретных болотах, что активно применяют болотоведы в своих исследованиях [1, 3, 11]. В основе реконструкции сукцессий растительности болот лежит ботанический состав торфов, по преобладающим остаткам растений в которых достаточно точно можно установить материнское торфоотлагающее сообщество и режим его увлажнения с учетом данных по степени сохранности разных видов растений в торфах [1, 4]. Необходимо также учитывать внедрение корней сосудистых растений в ранее отложенные слои торфа.

Развитие болот сопровождается накоплением торфяных отложений. Это, с од ной стороны перераспределяет все прямодействующие факторы среды, а с другой – обусловливает обеднение субстрата питательными веществами, доступными для растительности. Прогрессирующее обеднение торфяных отложений приводит к закономерным сменам растительного покрова, которые идут по типу эн-доэкогенетических (автогенных) сукцессий. В процессе развития болотных массивов во вмещающих их ландшафтах могут происходить и достаточно сильные изменения природных условий (климат, понижения базиса эрозии, уровней водоемов), что приводит к резким сменам в растительном покрове и функционировании болот, такие сукцессии уже являются аллогенными. В динамике растительного покрова отдельных болотных массивов в течение голоцена имеют место оба типа сукцессий, преобладание того или иного из них обусловливается условиями залегания массива.

В пределах лесной зоны Европейской части России представлен широкий спектр типов болотных массивов, выделяемых по растительному покрову [16],

среди которых наибольшие площади занимают болота двух классов: сфагновые (13 типов, из них 11 верховых, включающих 9 типов с грядовомочажинными и грядово-озерковыми комплексами, 2 - сосново-кустарничково-сфагновые) и травяно-сфагново-гипновые (аапа – 3 типа). Болотные массивы этих классов являются резко контрастными как по современной структуре растительного покрова, так и своей динамике в голоцене. Динамика болот аапа типа подробно рассмотрена в ряде работ [8, 9]. В данной статье анализируются особенности развития верховых грядово-мочажинных болот Европейской части России.

Верховые сфагновые грядово-мочажинные болотные массивы широко распространены во всех подзонах тайги, значительно реже встречаются и южнее. В пределах двух физико-географических стран (Фенноскандия и Русская равнина), а также их природных подзон, верховые болота различаются как по растительности, так и условиям залегания в рельефе, что нашло отражение в их динамике.

На Русской равнине крупные верховые болота и их системы (с площадями от нескольких тысяч до десятков тысяч га) приурочены к низменностям различного генезиса, часто залегают также на плоских водоразделах и надпойменных террасах [14, 16]. Образование большинства из них начиналось путем зарастания остаточных мелководных водоемов травяными и травяно-гипновыми евтрофными сообществами. На многих болотах евтрофная фаза развития была непродолжительной. После заполнения первичных депрессий и достижением болотом плоской формы поверхности наступала кратковременная мезотрофная фаза, которая представлена в торфяных залежах тонкими слоями переходных торфов. Затем болото начинало приобретать слабовыпуклую форму, происходил его переход на атмосферное питание и распространение омбро-трофных сфагновых сообществ, которые и отложили основные толщи торфяных залежей этих болот. Омбротрофная (верховая) фаза развития на многих болотах в подзонах средней и южной тайги началась в конце бореального периода, уже в атлантический период в центральных частях массивов стали формироваться грядово-мочажинные комплексы [6], часть мочажин которых затем превратилась во вторичные озерки.

Большинство грядово-мочажинных верховых болот Русской равнины являются концентрическими, в южных районах превышение их центральных частей над окрайками достигает 6-8 метров, в подзоне северной тайги они менее выпуклые – 2-3 метра. Стратиграфия их торфяных залежей довольно однообразна. На многих имеются слои пушицевого и древесно-пушицевого торфов с высокой степенью разложения и различной мощности, которые ранее трактовались как «пограничный горизонт», отложившийся в более сухой суббореальный период. Однако они имеют различный возраст и часто, наряду с общеклиматическими колебаниями, их отложение обусловлено изменением локальных гидрологических условий на болоте. Установлено, что в грядово-мочажинных комплексах, существующих на протяжении нескольких тысячелетий, происходит пульсация границ гряд и мочажин и даже смена их местами [13]. В субатлантический период, начавшийся около 2500 лет назад, характеризующийся более влажным и прохладным климатом по сравнению с суббореалом, произошло увеличение площади грядово-мочажинных комплексов на верховых болотах, а в их структуре возросла доля мочажин и озерков. В этот период также происходила активная экспансия болот на прилегающие леса в равнинных ландшафтах и урочищах.

В восточной Фенноскандии (Карелия и Мурманская область) большинство верховых грядовомочажинных болот имеют эксцентрическую слабо выпуклую поверхность. Это обусловлено их развитием на склонах и у подножий склонов холмов и гряд, а также на наклонных террасах Беломорского побережья. Болотные массивы в основном небольшие (от десятков до нескольких сотен гектаров), только на террасах Прибеломорской низменности дистрофные вересково-лишайниковые грядово-озерковые массивы и их системы достигают десятков тысяч гектаров.

Установлено, переход болотных массивов и их отдельных участков в верховую фазу развития в Карелии имеет большой временной интервал – от 1 до 9,3 тыс. л. н. Грядово-мочажинные комплексы, имеющие возраст не менее 5-6 тыс. л., в том числе и с первичными мочажинами, выявлены в разных районах Карелии [10, 11]. Мощность верховых торфов на грядово-мочажинных болотах вне При-беломорской низменности варьирует от 1,0 до 4,0 м, а на обширных прибеломорских грядовоозерковых болотах достигает 6,5 м. На маленьких сфагновых болотах (1-3 га) в бессточных межкамо-вых котловинах встречаются залежи, включающие до 6,0 м верхового торфа. В отличие от Русской равнины, в Фенноскандии много приозерных верховых болот, на которых сохранились остаточные первичные озера, оказывающие влияние на их динамику. Небольшие размеры болот, а также достаточно расчлененный рельеф обусловливают высокую лабильность их гидрологического режима при изменениях климата и базиса эрозии на водосбо- рах, что четко отражается на динамике болот. Отсюда выявлен широкий спектр сукцессионных рядов в развитии верховых болот в Карелии. Переход из мезотрофной фазы развития болот в омбротроф-ную происходил разными путями, как с резким изменением условий увлажнения и минерального питания и со сменой топяных переходных торфов (осоковый, шейхцериево-сфагновый) верховыми кочковыми (фускум, магелланикум), так и постепенно, практически без изменения условий увлажнения. При этом шло выпадение из растительного покрова минеротрофных видов (Carex rostrata, C. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata) и их замена на Scheuchzeria palustris, Carex limosa [11].

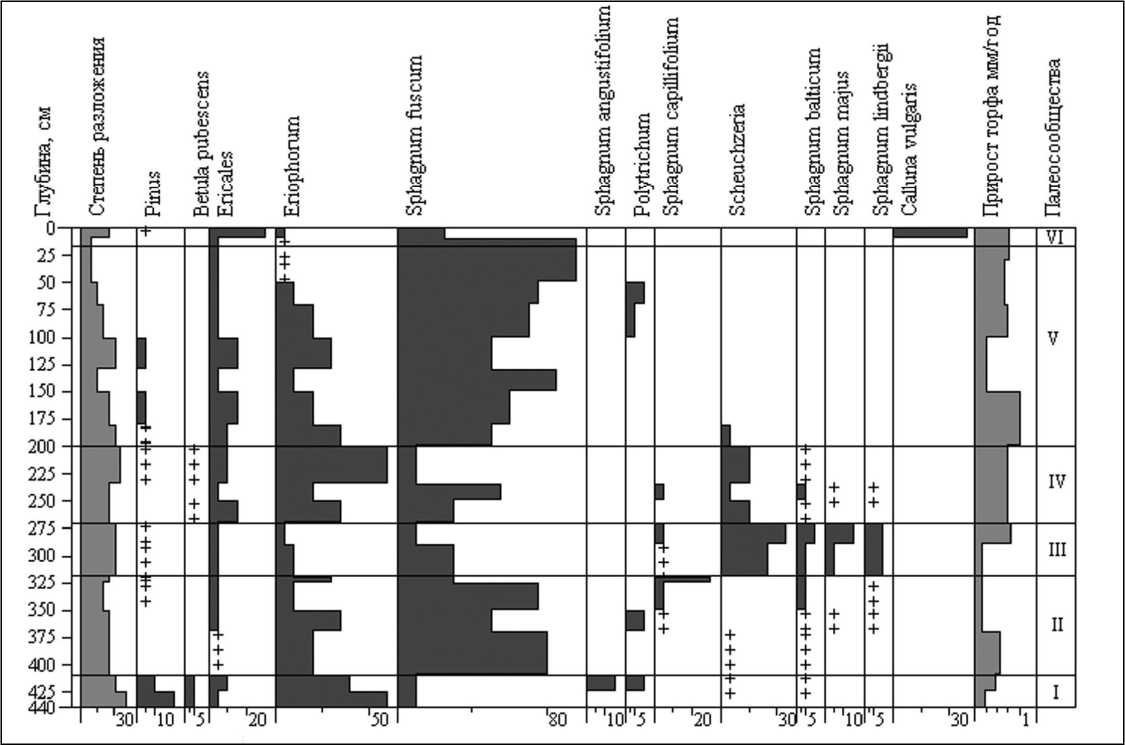

Важным показателем динамики болотных экосистем является процесс торфонакопления, оцениваемый в первую очередь по вертикальному приросту торфа. На верховых болотах Карелии средний прирост торфа в разные периоды голоцена колеблется от 0,18 до 0, 85 мм/год, а в среднем составляет – 0,52 мм/год, при этом прирост отдельных слоев на некоторых болотах достигает 1,5-2,0 мм/год [17]. Это свидетельствует, что мощность залежей не является надежным индикатором их возраста. Эксцентрические массивы имеют обычно залежи меньшей глубины (до 3-4 м) и более низкие показатели прироста торфа, чем болота в бессточных и приозерных котловинах, а также на террасах Белого моря. Следует отметить, что даже идентичные по составу слои торфа в конкретном разрезе иногда резко различаются по скорости прироста, поэтому только сочетание ботанического, споровопыльцевого и радиоуглеродного анализов позволяют выполнять достаточно точные и детальные реконструкции растительности болот. Это хорошо иллюстрирует разрез с болота Вирменское (рис.), расположенного на второй террасе Белого моря. В скважине, пробуренной в центре болота, выполнены 11 радиоуглеродных датировок [11]. Датировки в сочетании с данными по стратиграфии залежи позволили детально реконструировать динамику центральной части болота. Его формирование на этом участке началось с омбротрофной фазы около 8700 л.н. (калиброванный возраст) с сосново-пушицево-сфагновых сообществ (I), через 700 лет сменившихся пушицево-сфагновыми (II) и просуществовавших здесь на протяжении 1600 лет. Тор-фонакопление в течение этих стадий было невысоким – 0,23 -0,56 мм/год. Затем на их месте возникла мочажина, сначала шейхцериево-сфагновая (III), сменившаяся затем пушицево-сфагновой (IV), которая сохранялась здесь на протяжении более трех тысяч лет. В период существования мочажины прирост торфа вначале был очень низким – 0,15 мм/год, затем резко возрос до 0,79 мм/год. Около 3 тыс. л.н. мочажинное сообщество сменилось грядовым со Sphagnum fuscum (V), прирост торфа за время его существования сильно варьировал – 0,28 – 1,0 мм/год. В последние 200-300 лет произошла сукцессия сфагнового сообщества в вересково-во-

Рис. Сукцессии растительности и вертикальный прирост торфа на болоте Вирменское

Палеосообщества: I – Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fuscum+S. angustifolium, II – Eriophorum vaginatum–Sphagnum fuscum , III – Scheuchzeria palustris+ Eriophorum vaginatum–Sphagnum sect. Cuspidata, IV – Ericales– Eriophorum vaginatum+ Scheuchzeria palustris– Sphagnum fuscum , V – Ericales–Eriophorum vaginatum– S. fuscum, VI – Calluna vulgaris+Empetrum nigrum– S. fuscum+Cladina ронично-лишайниковое (VI), отлагающее сейчас кустарничковый торф, который еще находится в процессе торфогенеза и уплотнения. Прирост торфа в этом разрезе в течение голоцена сильно варьировал – 0,15-1,00 мм/год, причем даже слои со сходным ботаническим составом имеют значительные различия в приросте. Это обусловлено конкретными условиями увлажнения и стока с болотного массива, так как формирование мочажин связано с задержкой излишков воды в центре болота.

Подобные сукцессии выявлены и на других болотах такого типа в Прибеломорье [2], при этом средние для всего голоцена показатели прироста торфа довольно близкие, однако на конкретных массивах в отдельные периоды голоцена колебания прироста значительные, в том числе и в одноименных видах торфа [12].

Только комплексные исследования стратиграфии торфяных залежей с сериями радиоуглеродных датировок позволяют выполнять достаточно точные реконструкции динамики болотных экосистем. Мощность торфяной залежи не является хорошим показателем возраста болота.

Работа выполнена в рамках ФЦП (контракт № 02.740.11.0700).

Список литературы Динамика растительности верховых болот

- Елина Г.А. Реконструкция растительности болот по ботаническому и спорово-пыльцевому анализам//Общие методы изучения истории современных экосистем. М.: Наука, 1979. С. 62-79.

- Елина Г.А. Принципы и методы реконструкции и картирования растительности голоцена. Л.: Наука, 1981. 159 с.

- Елина Г.А., Антипин В.К. Эндои экзогенные сукцессии растительности болот бассейна Онежского озера в голоцене//Ботан. журн. 1992. Т. 77. №3. С. 16-29.

- Елина Г.А., Юрковская Т.К. Методы определения палеогидрологического режима как основа объективизации причин сукцессий растительности болот//Ботан. журн. 1992. Т. 77. № 7. С. 120-124.

- Елина Г. А., Лукашов А. Д., Юрковская Т.К. Позднеледниковье и голоцен восточной Фенноскандии (палерастительность и палеогеография). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2000. 242 с.

- Иванов К.Е., Кузьмин Г.Ф. Строение торфяной залежи под грядово-мочажинными комплексами верховых болот//Вестн. ЛГУ. 1982. № 12. С. 70-81.

- Климанов В.А. К методике восстановления количественных характеристик климата прошлого//Вест. МГУ, сер.геогр., 1976. № 2. С. 92-98.

- Кузнецов О.Л. О развитии аапа болот северной Карелии//Болота Европейского Севера СССР. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1980. С. 92-113.

- Кузнецов О.Л. Структура и динамика грядово-мочажинных комплексов аапа болот//Ботан. журн. 1982. Т. 67. № 10. С. 1394-1400.

- Кузнецов О.Л. Структура и динамика растительного покрова болотных экосистем Карелии: Автореф. дис. д-р биол. наук. Петрозаводск, 2006. 53 с.

- Кузнецов О.Л. Особенности торфонакопления и динамики некоторых типов болотных массивов Карелии//Направления исследований в современном болотоведении России. С.-Пб. -Тула: РБО, 2010. С. 96-112.

- Кузнецов О.Л., Филимонова Л.В. Стратиграфия и прирост торфяных залежей верховых болот побережья Белого моря в голоцене//Геология морей и океанов. Матер. XIX Межд. школы по морской геологии. (Москва, 14-18 ноября 2011 г.). М.: Геос, 2011. C. 192-196. 13.

- Кузьмин Г.Ф. Развитие олиготрофных болотных систем и перспективы их использования: Автореф. дис. канд. геогр. наук. Л., 1980. 21 с.

- Тюремнов С.Н. Торфяные месторождения. М.: Недра, 1976. 487 с.

- Хотинский Н.А. Голоцен северной Евразии. М.: Наука, 1977.199 c.

- Юрковская Т.К. География и картография растительности болот европейской части России и сопредельных территорий. СПб.: БИН РАН, 1992. 256 с.

- Kuznetsov O., Mäkilä M. Peat increment and carbon accumulation on karelian mires in Holocene time//Резервуары и потоки углерода в лесных и болотных экосистемах бореальной зоны. Матер. Межд. конф. Сыктывкар, 26-30 сентября 2011. Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 2011. С. 7-8.