Динамика размножения короеда-типографа в Центральной России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 г

Автор: Маслов А.Д., Комарова И.А., Котов А.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Охрана и защита лесов

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены данные исследований и наблюдений за динамикой размножения короеда-типографа в Центральной России в 2010-2013 гг. Представлен анализ причин возникновения вспышки его массового размножения, предложены мероприятия по улучшению санитарного состояния еловых насаждений и повышению их биологической устойчивости.

Короед-типограф, усыхание еловых лесов, фазы пандемических очагов короеда-типографа

Короткий адрес: https://sciup.org/14336530

IDR: 14336530 | УДК: 630.4

Текст научной статьи Динамика размножения короеда-типографа в Центральной России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 г

П оследняя вспышка массового размножения короеда-типографа в Центральной России началась в мае 2010 г. Её начало и последующее развитие до середины 2011 г. подробно описаны нами ранее [1, 2]. Сейчас, когда очаги короеда вступили в фазу кризиса, наступил этап обобщения наблюдений за динамикой этой вспышки, анализа причин её возникновения и последствий для еловых лесов, обсуждения мероприятий по улучшению санитарного состояния еловых насаждений, повышению их биологической устойчивости.

Слежение за динамикой размножения короеда-типографа проводили несколькими путями. Во-первых, ежегодно с конца апреля до начала сентября вели феромонный надзор за лётом жуков короеда, в основном, на одном из стационаров ВНИИЛМ, расположенном в кв. 24 Хотьковского участкового лесничества (Воздвиженский участок) Сергиево-Посадского лесничества Московской обл. (далее – стационар № 1). Стационар представляет собой постоянную пробную площадь, заложенную в целях слежения за санитарным состоянием и устойчивостью 90-летнего елового насаждения (II класс бонитета, полнота – 0,7, тип леса – ельник сложный), 40% деревьев которого поражено корневыми гнилями (корневая губка, опенок и др.). Отсутствие лесохозяйственных мероприятий, в том числе санитарно-оздоровительных, на данном участке елового леса позволило наблюдать естественное развитие очага короеда и распад елового насаждения вплоть до его полной гибели в течение данной вспышки.

Результаты феромонного надзора на этом участке леса дополняли данными о лёте жуков короеда-типографа на другом стационаре ВНИ-ИЛМ (далее – стационар № 2), находящемся в лесопарковом 90–100-летнем сосново-еловом насаждении пос. Клязьма (г. Пушкино, Московская обл.), а также в других районах Московской и прилегающих к ней областей – Тверской, Калужской, Брянской и др. При этом использовали материалы Комитета лесного хозяйства Московской обл., ФБУ «Рослесозащита» и региональных центров защиты леса.

Во-вторых, при лесопатологических обследованиях проводили детальный визуальный учет заселенности еловых насаждений короедом-типографом на тех же стационарах, а также на других участках елового леса. Кроме того, ежегодно осуществляли учёт развития короеда-типографа на контрольных ловчих деревьях (в качестве которых обычно использовали свежий ветровал ели), а также на заселенных короедом растущих деревьях путем систематического вскрытия и анализа учётных палеток.

Феромонный надзор, лесопатологические обследования и учет короеда на деревьях проводили общепринятыми способами.

В районе стационара № 1 вели метеонаблюдения (наличие осадков, дневная температура воздуха в течение вегетационного периода – с конца апреля – до начала сентября, температура лесной подстилки – только весной). Для характеристики погоды в Центральной России использовали метеобзоры Гидрометцентра России (meteoinfo.ru).

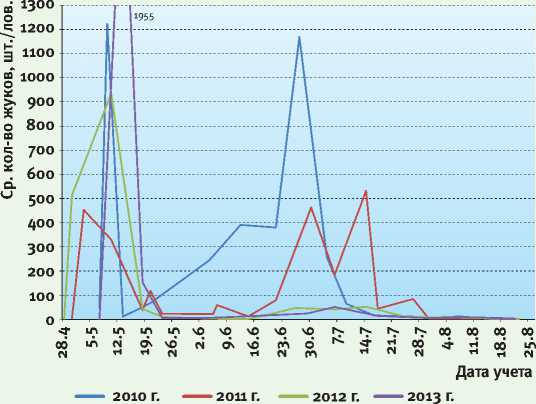

Результаты феромонного надзора за лётом жуков короеда-типографа за 2010–2013 гг. на стационаре № 1 представлены на рис. 1. Динамика лёта жуков ависела от погоды, поэтому вначале целесообразно рассмотреть её по годам, сопоставив эти данные с наблюдениями за разви-

Рис. 1. Динамика лёта жуков короеда-типографа на стационаре в кв.24 Хотьковского уч. л-ва в 2010–2013 гг.

тием потомства короеда и динамикой очагов его размножения.

В предшествующие годы популяция короеда-типографа на данном участке находилась в состоянии депрессии и сохранялась на единичном ветровале, буреломе, растущих больных деревьях, т.е. в условиях резерваций.

Наступившая 1 мая 2010 г. теплая погода (днем +18 °С, в последующие дни – до +22…+24 °С и более) стимулировала прогрев подстилки и вылет из неё жуков типографа (7 мая – в среднем 50 шт. на ловушку). Уже 9 мая был отмечен их массовый лёт – ловушками отловлено 2 207 особей короеда, в среднем 1 223 шт. (см. рис. 1). В эти дни вылетели, видимо, все жуки данной популяции короеда, потому что 13 мая в сухую и жаркую погоду в ловушках было обнаружено лишь 11 жуков (максимум – 17).

Оставшийся на данном участке запас жуков короеда-типографа был незначительный: рядом с ловушками были выявлены первые 5–6 растущих елей, заселенных этим вредителем. Своевременная уборка из леса этих свежезаселенных деревьев и одновременная уборка валежника и старого сухостоя могли бы ограничить масштабы размножения короеда. Но таких возможностей у лесничества не было.

4 июня 2010 г. в ходах короеда новых кладок яиц не обнаружено. Это свидетельствовало о том, что должен начаться вылет жуков сестринского поколения. Действительно, установившаяся со второй декады июня сухая и жаркая погода (почти без дождей, с температурой в отдельные дни до + 30 °С) активизировала их нападение на ель. К ним начали присоединяться отродившиеся к этому сроку жуки второго поколения. Наиболее массовым их совместный лёт был 27 июня, когда средний отлов жуков в ловушку составил 1 169 шт. (см. рис. 1).

С 20 июня 2010 г. в Подмосковье наступили особенно жаркие дни, когда температура воздуха днём поднималась до +26…+30 °С и выше. В Центральном регионе России наступила засуха, начались массовые лесные пожары. Антициклональный тип погоды продолжался 50 сут. Так, в июле среднесуточная температура воздуха превысила норму на 7 °С.

Уже к концу июня на участке наблюдений типографом было заселено 50 деревьев на площади 0,5 га, и общая заселенность участка составила 35%. В июле заселение ели продолжили жуки второго поколения, их полный вылет из-под коры контрольного дерева отмечен 16 июля 2010 г.

Несмотря на появление жуков второй генерации и смену диспенсеров в ловушках (04.07.2010 г.), количество отловленных жуков стало резко уменьшаться и 9–16 июля составило в среднем 64–16 шт. (см. рис. 1). Основная причина этого, на наш взгляд, – перенасыщение воздуха феромонными (или аттрактивными) веществами, исходившими от множества ослабленных и заселенных деревьев ели в условиях очень высокой температуры воздуха.

О возможном наступлении засухи стало понятно уже в мае–июне 2010 г. В это же время наступила первая фаза формирования очагов короеда-типографа – фаза роста численности. В июле–августе наступила вторая фаза – фаза собственно массового размножения, или максимальной численности, характеризующаяся массовым заселением растущей ели. Такая ситуация должна была наблюдаться по всей зоне, охваченной засухой [3].

Фазы размножения короеда-типографа характеризовались следующими показателями: 1-я фаза – плотность поселения а = 5,3 маточных хода на 1 дм2; в = 2,6 брачных камер на 1 дм2; продукция р = 20,2 лётных отверстия на 1 дм2; энергия размножения с = 2,6; средняя длина маточного хода l = 80 мм; 2-я фаза: а = 2,3; в = 1,5; р = 2,8; с = 0,7; l = 62.

Все показатели размножения короеда-типографа во 2-й фазе развития очагов заметно ниже по сравнению с показателями 1-й, что можно объяснить большей концентрацией жуков на кормовых деревьях во 2-й фазе. Кроме того, нами было отмечено, что в условиях очень высокой температуры воздуха в июле и августе значительная часть личинок короеда погибла под корой из-за перегрева и иссушения луба.

По данным ФБУ «Рослесозащита», в 2010 г. очаги массового размножения короеда-типографа были выявлены по всей зоне засухи, а именно: в Ленинградской (1 952 га), Калужской (1 400 га), Брянской (1 507 га), Московской (1 579 га) и других областях.

В Тверской обл. (Осташковское лесничество) в 2010 г. наиболее массовый лёт жуков короеда-типографа отмечен в середине мая, середине июля и середине августа, т.е. помимо лёта основного (первого) и сестринского поколений наблюдался лёт жуков второго поколения. Вероятнее всего, на это повлияло отсутствие сильной жары вблизи озера Селигер.

В Брянской обл. основное заселение ели короедом-типографом было выявлено к концу июля и началу августа, т.е. к периоду лёта жуков второго поколения. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Калужской обл. В 2011 г. прогнозировалось повсеместное 2–4-кратное увеличение площади усыхания ели от короеда-типографа, что подтвердилось последующими наблюдениями.

В 2011 г. конец апреля – начало мая вновь оказались теплыми (+18…+23 °С). Первые, сигнальные, жуки короеда-типографа отловлены ловушками (по 2–5 шт.) 28 апреля и 3 мая (см. рис. 1). Последующая благоприятная погода (температура днем до +26 °С, сухо) привела к усилению интенсивности лёта жуков: 6 мая 2011 г. средний отлов составил 453 особи короеда на ловушку.

Дальнейшая динамика отлова жуков соответствовала динамике дневной температуры: средний отлов снизился до 22–38 шт. при +22…24 °С и повысился до 118 шт. при +24…26 °С. Но это были еще жуки основного (первого) поколения, задержавшиеся с вылетом из мест зимовки (или, возможно, мест дополнительного питания). К ним присоединились жуки сестринского поколения, о чем свидетельствовало отсутствие типографа первого поколения в маточных ходах с 6 по 17 июня. Однако в целом в 2011 г. сестринское поколение проявило себя очень слабо.

На контрольном ловчем дереве еще незрелые молодые жуки, проходившие дополнитель- ное питание под корой, зарегистрированы лишь 26 июня 2011 г. Интересно, что на растущем заселенном дереве они были более зрелые, но еще не готовые к вылету, хотя первый молодой жук обнаружен в этих условиях еще 17 июня.

Жаркая погода в конце июня содействовала их созреванию, что отразилось на результатах отлова: 3 июля в ловушках обнаружено в среднем по 463 жука. Из-за снижения температуры их отлов снизился, но 15 июля жуков снова было много – в среднем 532 шт. на ловушку.

Несмотря на жаркую и сухую погоду в конце июля 2011 г., отлов жуков резко сократился и в августе был очень незначителен. Вылет жуков второго поколения был лишь частичным. Так, 14 августа они продолжали дополнительное питание в количестве 6,4 шт./дм2, а 21 августа – 4,0 шт./дм2. Это было обнаружено и на контрольном ловчем, и на растущем заселенном деревьях ели. Даже 2 сентября были выявлены молодые жуки второй генерации, продолжавшие дополнительное питание. Их насчитывалось не менее 1/3 общего запаса типографа. Они хорошо напитались и должны были благополучно перезимовать.

Несмотря на такое сложное развитие потомства типографа летом 2011 г., очаги усыхания ели продолжали распространяться: так, на участке стационара № 1 площадь очага к концу августа увеличилась до 1,6 га, и здесь осталось только несколько живых елей (рис. 2).

Рис. 2. Состояние елового насаждения на стационаре № 1 в августе 2011 г.

Суммарный отлов жуков короеда-типографа на стационаре № 1 за май–июнь 2011 г. составил 248–1 780 особей (в среднем 885 шт.), за июль–август – 43–166 (в среднем 86 шт).

Сходная диспропорция в отлове жуков типографа в эти же сроки наблюдалась во многих регионах Центральной России. Так, в Истринском лесничестве Московской обл. отлов короеда в мае–июне составил 492–1 630 шт., в среднем 1 102; за июль–август соответственно 13–254 и 133 шт. (по данным феромонного надзора, проведенного А. Жафяровым, отдел лесоводства ВНИ-ИЛМ). В других лесничествах Московской обл. основное количество жуков типографа отловлено до 12–19 июня. В ельниках Калужской, Брянской, Ленинградской, Нижнегородской, Тверской и других областей, республик Марий Эл и Башкортостан средний отлов жуков типографа первого поколения достигал 1,1–7,3 тыс. шт. на ловушку, второго – 0,2–11,3 тыс. шт.

Таким образом, в 2011 г. решающая роль в заселении ели типографом принадлежала жукам первого (основного) и сестринского поколений.

По данным ФБУ «Рослесозащита», в 2011 г. усыхание ели от короеда-типографа наблюдалось в Северо-Западном (Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области – 260,1 га), Центральном (Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области – 26 305,8 га), Приволжском (республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Кировская и Нижегородская области – 10 686,5 га) и Уральском (Челябинская обл. – 1 205,0 га) федеральных округах. Таким образом, размножение короеда-типографа охватило всю зону засухи, включая Южный Урал, но, по нашей оценке, общая площадь очагов короеда должна была быть намного больше – не менее 50 тыс. га.

В 2012 г. размножение короеда-типографа и усыхание ели продолжилось, но с некоторыми особенностями. Первые единичные жуки вышли из мест зимовки 25 апреля (см. рис. 1) при дневной температуре +18…+21 °С и температуре подстилки +6 °С (очевидно, они вылетели с бо- лее прогретых мест). Массовый лёт жуков на стационаре № 2 состоялся 28 апреля (температура воздуха – +26 °С, подстилки – +8,5…+9,5 °С); на стационаре № 1 – 30 апреля при сходных условиях, несмотря на то, что температура подстилки была ниже (+6,5…+7,2 °С). По мере нагрева подстилки до +8,5…+8,8 °С лёт жуков усилился и 10 мая был особенно интенсивным: в среднем 935 шт. на ловушку, максимально – 18 697 шт. (см. рис. 1). До 10–11 мая суммарный отлов жуков в ловушках на стационаре № 1 составил более 28 тыс. особей, № 2 – более 45 тыс.

В последующие дни интенсивность лёта жуков резко снизилась, несмотря на то, что температура воздуха неоднократно достигала +28 °С. На стационаре № 1 заметного усиления активности лёта жуков ни сестринского, ни второго поколений так и не произошло, что мы связываем с массовой миграцией жуков на соседние участки ельников из-за истощения здесь его кормовой базы. На стационаре № 2 второй пик лёта жуков (сестринское поколение) отмечен 20 июня, и новая активизация короеда (его вторая генерация) – после 10 июля и в августе.

Как и в 2011 г., наиболее активно проявили себя жуки первой (основной) и сестринской генераций (суммарно), а вторая генерация была очень растянутой во времени и не столь активной. На стационаре № 1 соотношение между этими поколениями было таково: суммарный отлов первого (и сестринского) поколений составил 31 571 жука, второго – 21 165 (средние показатели на ловушку – 679 и 109). На стационаре № 2 эта разница более значительна: первое и сестринское поколения – 72 907 особей, второе – 12 251 (средние данные соответственно 3 346 и 604).

В других районах Московской обл., по данным ФБУ «Рослесозащита», наибольший пик активности типографа также отмечен в первой декаде мая. Лишь в Дмитровском лесничестве повторная активность короеда наблюдалась в середине июля.

В связи с истощением кормовой базы из-за почти полного усыхания ели короед-типограф стал заселять сосну. Наиболее масштабно это проявилось в Брянской и Калужской областях [4]

(рис. 3), в Московской обл. мы отмечали в 2012 г. заселение единичных сосен. Ранее заселение короедом-типографом сосны наблюдалось в Калининградской обл. [3], но в дальнейшем его очаги за счет сосны не развивались, не следует этого ожидать и в настоящее время.

Заселенность ельников на стационарных объектах ВНИИЛМ в 2010–2012 гг. характеризуется следующей динамикой. На стационаре № 2 в 2010 г. короед-типограф заселил 8 елей, в 2011 г. – 20, 2012 г. – 182 ели, а также 2 сосны. Жуки эмигрировали из центра очага и расселились по всей площади лесопарка. На стационаре № 1 в мае 2010 г. было заселено 5–6 елей, в конце июня того же года – 50 деревьев на площади 0,5 га (заселенность древостоя 35%), в конце июня 2011 г. на этой же площади было 86% заселенных короедами елей, а к осени площадь очага выросла до 1,6 га с заселением более 90% деревьев. В 2012 г. жуки типографа мигрировали из очага и заселили на другом участке леса 33 дерева, по пути к ним – еще не менее 20. Площадь и число заселенных деревьев оценить трудно, но факт роста численности короеда очевиден.

Таким образом, в 2012 г. площадь обоих очагов увеличилась в 2 раза и более – это была фаза максимальной численности, продолжение второй фазы размножения короеда-типографа. Этот год характеризуется также истощением кормовой базы короеда, миграцией жуков на другие участки ели и нападением на другую кормовую породу – сосну.

В целом по Московской обл. динамика площади очагов короеда такова: 2010 г. – 2,0 тыс. га, 2011 г. – 18 тыс., 2012 г. – 40 тыс. га, что соответствует вышеприведенным данным о росте очагов типографа. Сходная динамика очагов вредителя в эти годы наблюдалась и в других областях Центральной России.

В 2013 г. весенний (основной) лёт жуков короеда-типографа на стационаре № 2 начался 7 мая при дневной температуре воздуха +16 °С, подстилки +7,5 °С. Это несколько ниже ранее установленных температурных параметров (температура воздуха +18 °С, подстилки +8 °С), но, очевидно, в условиях изреженного лесопарка в пос. Клязьма это были жуки, вылетевшие с наиболее прогретых солнцем мест (среднее число на ловушку составило 31 шт.). На стационаре № 1 жуки в ловушках появились на следующий день, когда температура воздуха днем поднялась до +22…+24 °С, а подстилки – до +10 °С. Отлов жуков типографа ловушками 13 мая (при температуре +25…+28 °С) составил в среднем 1 954 шт. (см. рис. 1), максимально – 4 500. Это был единственный максимум лёта жуков на данном участке в 2013 г. Уже 18 мая он снизился до 153 шт. (среднее значение), а 26-го мая – до 6 шт. И это наблюдалось при очень жаркой погоде – до +22…+27 °С. Очевидно, весь запас имеющихся на данном участке жуков иссяк. На соседних участках ельников, куда мигрировали жуки короеда, заселенность деревьев составляла 60–80%. Площадь миграционных очагов, как правило, была небольшой – до 0,25 га каждый.

Отсутствие жуков-родителей в маточных ходах отмечено 2 июня, но средний отлов ловушками не превышал 6–51 шт. На стационаре № 2 отлов жуков уже явно сестринского поколения был намного выше: в среднем 197–324 шт.

Высокая влажность луба заселенных деревьев, обусловленная почти ежедневными осадками, и дневная температура воздуха +22…+30 °С привели к высокой смертности личинок короеда. Их гибель была также вызвана высокой внутри- и межвидовой конкуренцией, хищниками и пара-

Рис. 3. Буровая мука короеда-типографа у комля заселенной им сосны

зитами. Плотность поселения весеннего поколения короеда-типографа в 2013 г. характеризовалась неоднородными данными: число маточных ходов на 1 дм2 – от 2,3 до 6,2, длина маточных ходов – от 45 до 57 мм. Из-за высокой гибели личинок энергия размножения в итоге оказалась низкой – от 0,21 до 2,2. Это свидетельствовало о начинающемся кризисе вспышки.

Первые молодые, еще незрелые жуки второго поколения были выявлены под корой 11–17 июня, их вылет начался 28 июня. Несмотря на жаркую погоду (+22…+28 °С), их вылет был незначительным (6 июля – в среднем 51 жук на ловушку), затем он вовсе снизился (см. рис. 1).

12 июля 2013 г. 43% общего числа молодых жуков второго поколения еще продолжали дополнительное питание под корой в местах развития. Та часть жуков, которая вылетела в середине июля, заселила деревья ели группами по 3–10 шт. в разных местах насаждений. Некоторые молодые жуки второй генерации типографа продолжали дополнительное питание даже 27 июля.

В июле–августе 2013 г. произошла массовая гибель личинок типографа, причина которой осталась невыясненной. При этом сами поселения (рис. 4) внешне были нормальными: плотность семей типографа колебалась в пределах 1,5–2,3 шт. на 1 дм2, длина маточных ходов – 52–54 мм. Из-за массовой гибели личинок позднее (в начале сентября) вылетели лишь единичные жуки, и энергия размножения второго поколения типографа составила всего 0,27.

Рис. 4. Массовая гибель личинок второго поколения короеда-типографа в 2013 г.

Это свидетельствовало о том, что вспышка размножения короеда-типографа вступила в фазу кризиса. Причем вновь в динамике численности этого вредителя решающей оказалась модифицирующая роль погоды.

Таким образом, данная вспышка массового размножения короеда-типографа длилась 4 года. Если в 2014 г. продолжится фаза кризиса, то её длительность составит 5 лет. Это обычный срок продолжительности пандемической вспышки размножения короеда-типографа [3].

Как прогнозировалось в 2010 г., вспышка размножения короеда-типографа охватила всю зону засухи Центральной России в пределах ареала еловых насаждений, а также подзону южной тайги европейской части России, Предуралье и Южный Урал.

Особенностью данной вспышки размножения типографа является тот факт, что вторая генерация этого короеда была достаточно выражена только в течение двух лет (2010 и 2011 гг.), и это сыграло важную роль в массовом усыхании еловых насаждений. В 2012 г. вторая генерация короеда-типографа также имела место, но она была лишь частичной (до 40–60% популяции) и очень растянутой во времени (в основном в июле и очень слабо в августе). В 2013 г. вторая генерация была сходной по характеру, что вместе со слабой выживаемостью короеда-типографа в стадии личинки свидетельствовало о затухании вспышки.

Растянутость во времени лёта жуков второй генерации объясняется, с одной стороны, неод-новременностью откладки яиц жуками первой генерации, с другой – влиянием неблагоприятной погоды (недостаток тепла и избыток влаги). Определенную, но не решающую роль в снижении численности короеда-типографа, особенно в 2011 г., сыграли внутри- и межвидовые отношения, хищные и паразитические организмы.

Ежегодно решающее значение в заселенности и гибели еловых насаждений имели жуки первого (основного) и сестринского поколений. Именно в это время (май и июнь) вся популяция короеда-типографа находится на заселенных деревьях ели. Поэтому именно на ликвидацию этих поколений должны быть направлены важнейшие санитарно-оздоровительные мероприятия, особенно выборка свежезаселенных деревьев, массовый отлов жуков короеда и их уничтожение с помощью ловчих деревьев и феромонов. Наибольший лесозащитный эффект обеспечит их применение в начальный период роста численности и массового размножения короеда.

Сплошные санитарные рубки следует приурочивать ко второму году вспышки (в данном случае – 2011 г.), их опоздание приводит к массовым потерям ценной еловой древесины. В фазу кризиса и последующие годы лесозащитные мероприятия должны сводиться к уборке захламленности, которая носит очень затратный характер.

В межвспышечный период большое значение имеет систематическая уборка захламленности, выборка отдельных усохших и свежезаселенных деревьев естественного отпада.

Список литературы Динамика размножения короеда-типографа в Центральной России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 г

- Маслов, А. Д. Состояние и динамика очагов размножения короеда-типографа в Центральной России в 2010 г. и первой половине 2011 г. [Электронный ресурс]/А. Д. Маслов, И. А. Комарова, А. С. Котов//Лесохоз. информ. -2011. -№ 1. -С. 39-46.

- Маслов, А.Д. Состояние и динамика очагов размножения короеда-типографа в Центральной России во второй половине 2011 г., прогноз на 2012 г. [Электронный ресурс]/А. Д. Маслов, И. А. Комарова, А. С. Котов//Лесохоз. информ. -2012. -№ 1. -С. 35-41.

- Маслов, А. Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов/А. Д. Маслов. -Пушкино: ВНИИЛМ, 2010. -138 с.

- Клюев, В. С. Факторы дестабилизации состояния ельников и повышение их устойчивости лесохозяйственными мероприятиями на примере Брянской области: дисc.. к. с.-х. н./В. С. Клюев. -Брянск: БГИТА, 2013. -177 с.

- Maslov, A. D. State and dynamics of the breeding of the bark beetle in Central Russia in 2010 and the first half of 2011 [electronic resource]/A. Maslov, I. Komarova,//Lesohoz. inform. -2011. -¹ 1. -Ð. 39-46.

- Maslov, A. D. State and dynamics of the breeding of the bark beetle in Central Russia in the second half of 2011, the forecast for 2012 [electronic resource] // A. Maslov, I. Komarova // Lesohoz. inform. - 2012. - ¹ 1. - P. 35-41.

- Maslov, A. D. bark beetle and spruce forests dying/A. Maslov. -Pushkino: VNIILM, 2010. -138 p.