Динамика развития международного электронного журнала «Образовательные технологии и общество»

Автор: Галеев И.Х.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 1 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется Концепция формирования информационного общества в России и Доктрина информационной безопасности РФ, служащие базовым обоснованием рассматриваемого проекта. Излагаются вопросы функционирования международного электронного журнала "Образовательные технологии и общество" ISSN 1436-4522 за последние 7 лет. Подробно анализируется авторский коллектив журнала (география, академический статус). Загрузка архивов журнала в НЭБ позволила провести сравнительный анализ качества рассматриваемого журнала с рядом других журналов, близких по географии издания и/или тематике.

Информационное общество, концепция, доктрина безопасности, электронный журнал, электронная библиотека

Короткий адрес: https://sciup.org/14062119

IDR: 14062119

Текст научной статьи Динамика развития международного электронного журнала «Образовательные технологии и общество»

В 2006 году впервые состоялось празднование Всемирного дня информационного общества. Решение об этом было принято на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, которая проходила в два этапа (в Женеве в 2002 году и в Тунисе в 2005 году). Было предложено, что отныне 17 мая будет отмечаться как Всемирный день информационного общества. Цель встречи на высшем уровне заключалась в создании открытого, всеохватывающего, ориентированного на интересы людей, основанного на знаниях информационного общества, которое ускорит темпы развития. Подчеркивалась связь между огромными возможностями информационно-коммуникационных технологий и ускорением темпов развития. Процесс формирования и развития информационного общества имеет глобальный характер и, следовательно, неизбежно вхождение России в мировое информационное сообщество.

Актуальность проекта “Восточно-Европейская подгруппа Международного Форума «Образовательные технологии и Общество»”

Концепция формирования информационного общества в России одобрена решением Государственной комиссии по информатизации при Государственном комитете Российской Федерации (РФ) по связи и информатизации от 28 мая 1999 г. № 32.[1]. В концепции указаны следующие характерные черты и признаки информационного общества:

формирование единого информационно-коммуникационного пространства России как части мирового информационного пространства, полноправное участие России в процессах информационной и экономической интеграции регионов, стран и народов;

становление и в последующем доминирование в экономике новых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании перспективных информационных технологий, средств вычислительной техники и телекоммуникаций;

-

создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития, фактическое удовлетворение потребностей общества в информационных продуктах и услугах;

-

возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в системе общественного производства;

-

повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития за счет расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях и, соответственно, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда;

создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации как важнейшего условия демократического развития.

В цитируемой концепции констатируется, что в России за последние годы сформировались предпосылки перехода к информационному обществу. К таким предпосылкам отнесены следующие:

-

информация становится общественным ресурсом развития, масштабы ее использования стали сопоставимыми с традиционными (энергия, сырье и т.д.) ресурсами;

-

сформировался и успешно развивается отечественный рынок телекоммуникаций, информационных технологий, продуктов и услуг;

-

растет парк ЭВМ, ускоренными темпами идет развитие систем и средств телекоммуникации;

-

в значительной степени информатизированы многие отрасли хозяйства, банковская сфера и сфера государственного управления;

-

в общественном мнении складывается понимание актуальности задачи перехода к информационному обществу с политической и экономической точек зрения;

сегодня Россия является частью мирового политического и экономического сообщества в такой степени, в какой она никогда не была в прошлом.

Целью концепции формирования информационного общества в России является определение российского пути перехода (или построения) информационного общества, основных условий, положений и приоритетов государственной информационной политики, обеспечивающих его реализацию. Особого внимания, в контексте излагаемой работы, заслуживают следующие базовые положения концепции:

-

стратегической целью перехода к информационному обществу является создание развитой информационно-коммуникационной среды общества и интеграция России в мировое информационное сообщество;

-

переход к информационному обществу должен рассматриваться как инструмент укрепления федеративного государства и социально-экономического выравнивания уровня жизни в регионах страны;

-

переход к информационному обществу полностью отвечает концепции устойчивого развития - формированию экономики, основанной на знаниях, а не на расширяющемся потреблении природных ресурсов;

-

переход к информационному обществу должен быть тесно связан с развитием мирового информационного сообщества;

переход к информационному обществу - это длительный процесс последовательного приближения к некоторому среднемировому уровню, которое может быть оценено изменением (приращением) системы индикаторов на макро- и микроуровнях характеризующих динамику развития тех или иных составляющих информационной среды.

В отличие от стран с развитой рыночной экономикой (таких как США, Япония, страны Европейского союза), в которых уже сформирован средний класс и соответственно имеется платежеспособный спрос на информационные продукты и услуги, в России еще идет процесс формирования эффективно функционирующей рыночной экономики, обеспечивающей постоянный рост информационных потребностей. Однако общепризнано, что в России и сегодня одна из лучших систем образования, имеется научный потенциал в области информатики и интересные теоретические разработки мирового уровня. Таким образом, формирование информационного общества в России должно, прежде всего, идти путем информатизация всей системы общего и специального образования - от детского сада до окончания высшей школы и последующих форм подготовки и переподготовки специалистов. И, следовательно, должна быть разработана и реализована новая идеология непрерывного образования на всех уровнях - от детского сада до обучения и переподготовки взрослых - с разумным сочетанием государственных и негосударственных образовательных институтов. Важнейшая роль в новой системе непрерывного образования отводится организации мощного русскоязычного сектора в Интернете. Применение информационных и телекоммуникационных технологий в системе образования и в сфере индивидуального потребления информационных продуктов и услуг существенно повышает уровень общего и профессионального образования.

В анализируемой концепции указывается, что для реализации выбранного пути перехода к информационному обществу требуется:

-

формирование и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры страны, обеспечивающей реализацию процессов создания, хранения, распространения и использования информации и обеспечение доступа к ней широких слоев населения (национальных и корпоративных информационных и телекоммуникационных сетей и систем, российских звеньев мировых открытых сетей, сетей связи; центров обработки информации различного назначения и т.д.);

-

совершенствование и развитие системы национальных информационных ресурсов и технологий доступа к ним (баз и банков данных, архивов, библиотек и музейных хранений и т.п.);

Крайне важное значение имеет оценка результатов движения к информационному обществу, достигнутых на отдельных этапах перехода к информационному обществу. Она строится на основе мониторинга развития информационной среды с помощью различных показателей. Некоторые из них носят оценочный характер, другие получают в процессе обработки статистических данных. Самые общие показатели соотносятся с параметрами социально-экономического развития (показатели ВВП на душу населения, доля затрат на образование в государственном бюджете, параметры совокупного платежеспособного спроса на информационные продукты и услуги, размеры инвестиций в высокотехнологичные отрасли, процент занятых в сфере обработки информации и информационновычислительного обслуживания и т.п.). Безусловно, может использоваться динамика роста числа пользователей Интернета. Положительная динамика этих индикаторов за год или несколько лет в среднем на 10-20% будет свидетельствовать о постоянном развитии технологического базиса информационной среды. Должны быть также оценены масштабы и глубина потребления информационных и коммуникационных технологий, информационных продуктов и услуг в различных областях общественной жизни и в первую очередь в образовании. В области образования должны быть решены следующие задачи:

выбор адекватных образовательным технологиям и учебным процессам современных информационно-коммуникационных технологий (компьютерные обучающие программы, спутниковое и кабельное телевидение, средства мультимедиа и т.д.).

создание специализированных общедоступных информационных ресурсов (базы и банки данных, электронные библиотеки и т.д.), ориентированных на решение образовательных задач, в том числе как бесприбыльных.

создание и развитие мощного русскоязычного сектора в Интернете, технологическая поддержка сайтов культурно-информационных центров.

Существенным расширением концепции формирования информационного общества в РФ и ее конкретизацией является Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Президентом РФ В.В. Путиным 9 сентября 2000 г.[2]. Доктрина информационной безопасности РФ представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности РФ. Она служит основой для:

-

формирования государственной политики в области обеспечения информационной безопасности РФ;

-

подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения информационной безопасности РФ;

разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности РФ.

Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности РФ применительно к информационной сфере и направлена на защиту интересов личности и общества в этой сфере. Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. Интересы общества в информационной сфере заключаются, в частности, в обеспечении интересов личности в этой сфере. Угрозами информационной безопасности могут выступать ряд факторов, в том числе:

-

монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов отечественными и зарубежными информационными структурами;

-

дефицит квалифицированных кадров;

создание условий для усиления технологической зависимости России в области современных информационных технологий.

Акцентируются следующие источники угроз информационной безопасности РФ:

-

увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их возможностей по противодействию созданию конкурентоспособных российских информационных технологий;

-

снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных кадров в области обеспечения информационной безопасности;

отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, кредитнофинансовой сферы, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и быта граждан.

В доктрине констатируется, что нет четкости при проведении государственной политики в области формирования российского информационного пространства, развития системы массовой информации, организации международного информационного обмена и интеграции информационного пространства России в мировое информационное пространство, что создает условия для вытеснения российских информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего информационного рынка и деформации структуры международного информационного обмена. И, как следствие, указывается на необходимость обеспечения условий для активного развития российской информационной инфраструктуры, участия России в процессах создания и использования глобальных информационных сетей и систем, а также создания единой системы подготовки кадров в области информационной безопасности и информационных технологий.

В качестве основных механизмов реализации положений, целей и задач, сформулированных в Концепции формирования информационного общества в России и Доктрине информационной безопасности РФ, следует, в первую очередь, указать Федеральные Целевые Программы (ФЦП): “Электронная Россия (2002-2010 годы)”, утвержденная постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65, и ” Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2006 годы)”, а также целый ряд других федеральных и межвузовских программ, в частности: федеральная научно-техническая программа (НТП) «Создание системы открытого образования». В рамках федеральной НТП «Создание системы открытого образования» в подпрограмме «Создание федеральной (национальной, межрегиональной и муниципальной) инфраструктуры открытого образования» осуществлялся проект 3233.8.3 «Исследование и разработка телекоммуникационной инфраструктуры системы повышения квалификации субъектов учебного процесса в системе открытого образования» направленный на создание и развитие ВосточноЕвропейской подгруппы Международного Форума «Образовательные технологии и Общество»”.

Реализация проекта “Восточно-Европейская подгруппа Международного Форума «Образовательные технологии и Общество»” и его оценка

-

1. Электронное периодическое (ежеквартальное) издание. В рамках Форума издается Восточно-европейская (русскоязычная) секция Международного рецензируемого журнала «Educational Technology & Society» (ISSN 1436-4522)

-

2. Тематические телеконференции. На Форуме регулярно проводятся тематические телеконференции, и имеется архив проведенных телеконференций.

-

3. Полнотекстовая база переводов англоязычных статей ведущих зарубежных ученых в области информационных образовательных технологий

-

4. Регулярно обновляемая и пополняемая база ссылок (с аннотациями) на сетевые образовательных ресурсы.

-

5. Периодическая почтовая рассылка новостей и анонсов научных событий.

Динамика развития журнала за 7 лет может быть представлена следующим образом. В период с 2000 года по 2006 год всего было издано 27 выпусков общим объемом 200 статей, содержащих 1892 страницы научного текста (табл.1).

Таблица 1. Статистика выпусков журнала

|

Год/ ТОМ |

Выпуск |

Количество статей |

Номера страниц |

Количество страниц |

|

|

1 |

2000 Том 3 |

Апрель (№2) |

6 |

144-173 |

30 |

|

2. |

Июль (№3) |

6 |

535-579 |

45 |

|

|

3. |

Октябрь (№4) |

5 |

180-221 |

42 |

|

|

4. |

2001 Том 4 |

Январь (№1) |

6 |

95-149 |

55 |

|

5. |

Апрель (№2) |

5 |

180-222 |

43 |

|

|

6. |

Июль (№3) |

5 |

166-209 |

44 |

|

|

7. |

Октябрь (№4) |

5 |

48-101 |

54 |

|

|

8. |

2002 Том 5 |

Январь (№1) |

5 |

210-275 |

66 |

|

9. |

Апрель (№2) |

5 |

179-224 |

46 |

|

|

10. |

Июль (№3) |

5 |

201 -245 |

45 |

|

|

11. |

Октябрь (№4) |

5 |

185-242 |

58 |

|

|

12. |

2003 Том 6 |

Январь (№1) |

11 |

127-196 |

70 |

|

13. |

Апрель (№2) |

10 |

77-175 |

99 |

|

|

14. |

Июль (№3) |

10 |

91-186 |

96 |

|

|

15. |

Октябрь (№4) |

10 |

177-250 |

74 |

|

|

16. |

2004 Том 7 |

Январь (№1) |

6 |

140-197 |

58 |

|

17. |

Апрель (№2) |

12 |

149-280 |

132 |

|

|

18. |

Июль (№3) |

7 |

151-214 |

64 |

|

|

19. |

Октябрь (№4) |

8 |

256-313 |

58 |

|

|

20. |

2005 ТОМ 8 |

Январь (№1) |

8 |

134-204 |

71 |

|

21. |

Апрель (№2) |

8 |

238-312 |

75 |

|

|

22. |

Июль (№3) |

9 |

237-379 |

143 |

|

|

23. |

Октябрь (№4) |

6 |

270-354 |

85 |

|

|

24. |

2006 Том 9 |

Январь (№1) |

7 |

365-449 |

85 |

|

25. |

Апрель (№2) |

7 |

241-317 |

77 |

|

|

28. |

Июль (№3) |

13 |

254-355 |

102 |

|

|

27. |

Октябрь (№4) |

10 |

246-322 |

75 |

|

|

Итого |

7 |

27 |

200 |

1892 |

Авторами статей являются 226 специалистов из 11 стран, 42 городов, работающих в 94 организациях (44 университета, 24 института, включая академические институты и 26 предприятий).

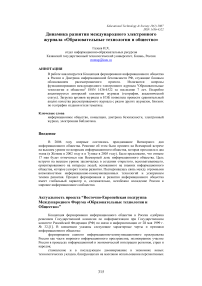

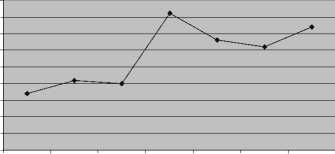

Первые 3 года в истории издания журнала можно рассматривать как период становления – издавалось около 20 статей в год. Начиная, с 2003 года, объем журнала практически удвоился и стабилизировался (рис. 1).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

а)

б)

Рис. 1 Динамика издания журнала по годам: а) в статьях; б) в страницах научного текста

Одной из важнейших характеристик научного периодического издания, безусловно, является “география авторов статей” – информация о месте работы и жительства авторов статей и соотношение количества опубликованных ими работ в журнале. Очевидно, чем шире “география авторов статей”, тем выше статус журнала, свидетельствующий о его признании специалистами различных стран и регионов. В табл.2 представлена география авторов статей в разрезе стран.

Таблица 2. География авторов статей в разрезе стран

|

Название Страны |

Количество статей |

Количество авторов |

Количество страниц |

|

Россия |

143 |

174 |

1432 |

|

Украина |

32 |

27 |

283 |

|

Латвия |

15 |

15 |

115 |

|

Эстония |

6 |

1 |

45 |

|

Болгария |

2 |

2 |

15 |

|

Великобритания |

2 |

3 |

22 |

|

Норвегия |

2 |

3 |

12 |

|

Германия |

1 |

2 |

8 |

|

Литва |

1 |

1 |

7 |

|

США |

1 |

1 |

5 |

|

Новая Зеландия |

1 |

1 |

5 |

Таблица 3. Университеты, опубликовавшие наибольшее количество статей

Таблица 4. Авторы, опубликовавшие наибольшее количество статей

|

№ |

Ф.И.О. |

Колич. статей |

Уч. степень |

Уч. звание |

Страна |

Город |

Университет (ВУЗ) |

|

1 |

Зайцева Л.В. |

8 |

к.т.н. |

профессор |

Латвия |

Рига |

Рижский технический университет |

|

2 |

Атанов Г.А. |

7 |

д.т.н. |

профессор |

Украина |

Донецк |

Донецкий институт социального образования |

|

3 |

Розина И.Н. |

7 |

д.п.н. |

профессор |

Россия |

Ростов-на-Дону |

Институт управления, бизнеса и права |

|

4 |

Голицына И.Н. |

6 |

к.ф-м.н. |

доцент |

Россия |

Казань |

Татарско-Американский региональный институт |

|

5 |

Лавров О.А. |

6 |

Нет сведен ий |

Нет сведений |

Эстония |

Кохтла-Ярве |

Центр обучения SVS-L Koolituskeskus |

|

6 |

Нуриев Н.К. |

6 |

д.п.н. |

доцент |

Россия |

Казань |

Казанский государственный технологический университет |

Необходимо отметить, что наиболее активные авторы (6 специалистов) представляют различные страны (Латвия, Украина, Россия, Эстония) и в большинстве случаев имеют высокий академический статус – доктора или кандидаты наук, и профессора или доценты.

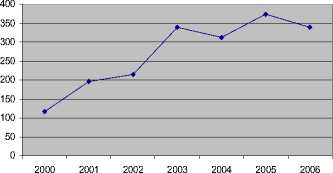

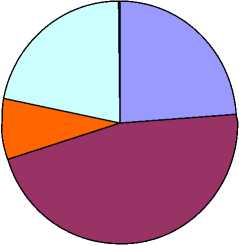

Наряду с географией авторов важнейшей характеристикой любого научного издания является академический статус его авторов. На рис. 2 в графической форме

Рис.2 Академический статус авторов статей

представлены следующие данные об авторах статей. О 122(53%) авторах из 226(100%) нет информации об их академическом статусе. Среди 104 авторов: 23(11%) докторов наук, 59(27%) кандидатов наук, 22(9%) автора не имеют ученой степени. Кроме того, среди указанных авторов: 26(12%) профессоров, 44(20%)доцента, 34(15%) автора не имеют ученого звания. Авторы, не имеющие ученой степени и/или ученого звания, как правило, являются соавторами статей и логично предположить, что в большинстве случаев речь идет об аспирантах или исследователях - соискателях ученой степени и/или ученого звания. Дополнительно, более полно, степень академичности издания характеризует количество статей, подготовленных при участии авторов, имеющих ученую степень. На рис.3 представлено соответствующее распределение статей.

-

□ 48 статей написаны докторами (24

-

□ 92 статей написаны кандидатами наук (46%)

-

□ 16 иное (8%)

□ 44 неизвестно (22%)

Рис.3 Распределение статей в соответствии с учеными степенями авторов

Журнал, не менее 70% статей которого подготовлено при участии авторов, имеющих ученую степень, безусловно, относится к научным изданиям с потенциально высокой степенью научной новизны и практической значимости.

Определенный интерес представляет дифференциация академического статуса авторов статей по направлениям наук. Доминируют доктора технических наук (10 авторов) и кандидаты технических наук (38 авторов), за ними следуют доктора педагогических наук (9 авторов) и кандидаты педагогических наук (11 авторов). Далее, с большим разрывом, встречаются авторы, имеющие ученые степени физикоматематических наук, психологических наук, химических наук, биологических наук и т.д.

Такое распределение авторов соответствует целям и тематике журнала.

|

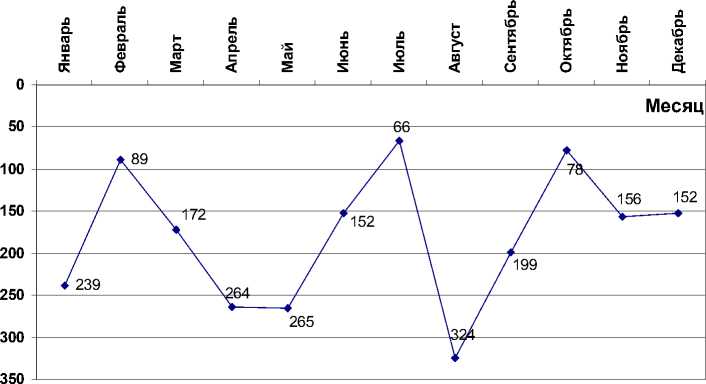

Месяцы |

cd М |

m О е |

н а S |

^ к < |

)S cd S |

к S К |

S к |

н < |

к и |

о |

К |

|

|

Рейтинг |

47 |

119 |

68 |

39 |

35 |

48 |

83 |

16 |

40 |

66 |

64 |

50 |

|

Место |

239 |

89 |

172 |

264 |

265 |

152 |

66 |

324 |

199 |

78 |

156 |

152 |

|

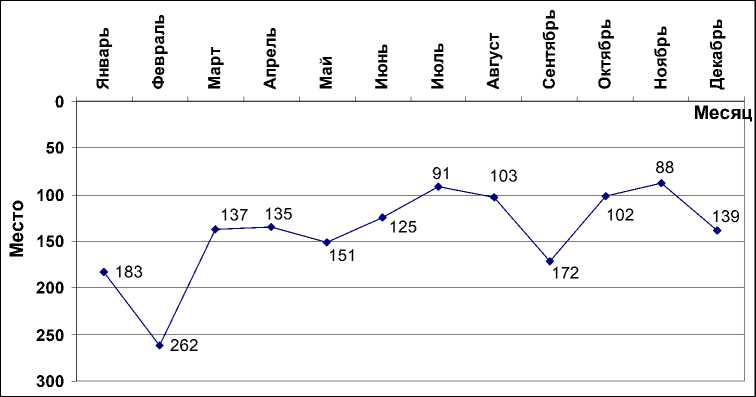

Месяцы |

Оч cd И К |

cd &

|

н S |

О Рч К < |

)S cd S |

S К |

к |

н < |

Оч 0J и |

Оч о |

Оч о К |

Оч cd |

|

Рейтинг |

47 |

30 |

65 |

62 |

46 |

51 |

59 |

37 |

31 |

40 |

75 |

39 |

|

Место |

183 |

262 |

137 |

135 |

151 |

125 |

91 |

103 |

172 |

102 |

88 |

139 |

|

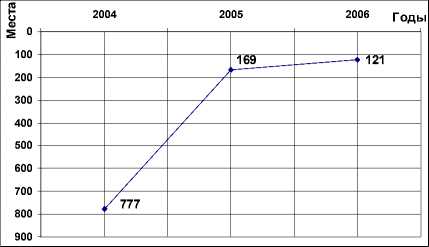

Годы |

Место |

Рейтинг |

|

2004 |

777 |

147 |

|

2005 |

169 |

722 |

|

2006 |

121 |

596 |

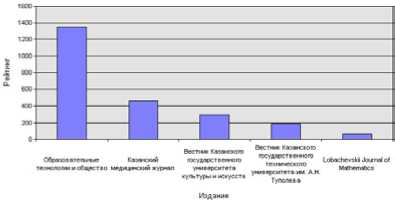

Казань является одним из крупнейших научных и образовательных центров РФ, в котором активно развивается электронное издание научной периодики, что позволяет провести сравнительный анализ востребованности тех или иных изданий (режим загрузка полных текстов), размещенных на платформе НЭБ. В табл. 5 представлены относительные рейтинги 5 наиболее читаемых казанских электронных журналов.

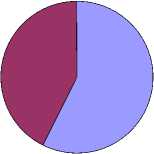

□ Образовательные технологии и общ ество

□ Суммарный рейтинг остальных 4 журналов

Таблица 5. Относительные рейтинги 5 наиболее читаемых казанских электронных журналов за весь период (2000-2006 гг.)

|

Место в Казани |

Издание |

Рейтинг |

Место |

|

1 |

Образовательные технологии и общество |

1352 |

380 |

|

2 |

Казанский медицинский журнал |

463 |

808 |

|

3 |

Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств |

294 |

1026 |

|

4 |

Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева |

190 |

1280 |

|

5 |

Lobachevskii Journal of Mathematics |

67 |

1888 |

Данные табл. 5 представлены в наглядной графической форме на рис. 7

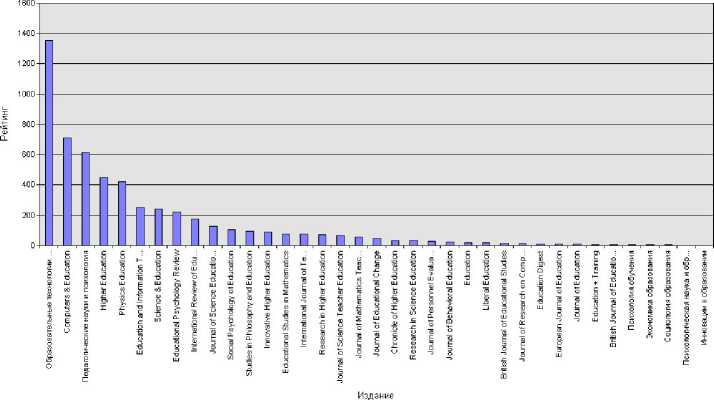

Таблица 6. Относительные рейтинги журналов по тематике “Образование” за весь период (2000-2006 гг.)

|

№ |

Издание |

Рейтинг |

Место |

|

1 |

Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society) |

1352 |

380 |

|

2 |

Computers & Education |

712 |

609 |

|

3 |

Педагогические науки и психология |

614 |

674 |

|

4 |

Higher Education |

452 |

818 |

|

5 |

Physics Education |

421 |

856 |

|

6 |

Education and Information Technologies |

250 |

1111 |

|

7 |

Science & Education |

241 |

1135 |

|

8 |

Educational Psychology Review |

224 |

1168 |

|

9 |

International Review of Education/Internationale Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft/Revue internationale l'education |

175 |

1318 |

|

10 |

Journal of Science Education and Technology |

130 |

1476 |

|

11 |

Social Psychology of Education |

104 |

1608 |

|

12 |

Studies in Philosophy and Education |

95 |

1663 |

|

13 |

Innovative Higher Education |

92 |

1684 |

|

14 |

Educational Studies in Mathematics |

78 |

1795 |

|

15 |

International Journal of Technology and Design Education |

78 |

1796 |

|

16 |

Research in Higher Education |

70 |

1858 |

|

17 |

Journal of Science Teacher Education |

65 |

1908 |

|

18 |

Journal of Mathematics Teacher Education |

58 |

1975 |

|

19 |

Journal of Educational Change |

45 |

2120 |

|

20 |

Research in Science Education |

32 |

2294 |

|

21 |

Chronicle of Higher Education |

32 |

2286 |

|

22 |

Journal of Personnel Evaluation in Education |

27 |

2383 |

|

23 |

Journal of Behavioral Education |

22 |

2483 |

|

24 |

Education |

20 |

2539 |

|

25 |

Liberal Education |

19 |

2551 |

|

26 |

British Journal of Educational Studies |

15 |

2667 |

|

27 |

Journal of Research on Computing in Education |

13 |

2774 |

|

28 |

Education Digest |

9 |

2992 |

|

29 |

European Journal of Education |

8 |

3017 |

|

30 |

Journal of Education |

8 |

3049 |

|

31 |

Education + Training |

7 |

3110 |

|

32 |

British Journal of Educational Technology |

6 |

3178 |

|

33 |

Психология обучения |

5 |

3355 |

|

34 |

Экономика образования |

4 |

3492 |

|

35 |

Социология образования |

3 |

3632 |

|

36 |

Психологическая наука и образование |

2 |

3802 |

|

37 |

Инновации в образовании |

1 |

4102 |

Данные табл. 6 представлены в наглядной графической форме на рис. 8

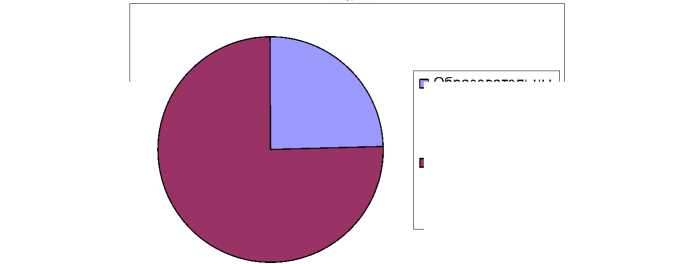

Образовательны е технологии и общество (24,6%)

Суммарный рейтинг остальных 36 журналов (75,4%)

Рис.8 Относительные рейтинги журналов по тематике “Образование” за весь период (2000-2006 гг.)

Заключение