Динамика развития российско-белорусских торговых отношений

Автор: Машко Владислав Валерьевич

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Наука и практика

Статья в выпуске: 2 (22), 2011 года.

Бесплатный доступ

Что изменилось в российско-белорусских торговых отношениях за последнее десятилетие? Перспективы экономического сотрудничества наших стран эксперты по-прежнему оценивают как высокие. Между тем под влиянием принятых минским руководством решений усилилось зигзагообразное направление вектора развития экономических связей, что отражает торговый баланс.

Российско-белорусское экономическое сотрудничество, союзное государство беларуси и России, структура российско-белорусского торгового баланса

Короткий адрес: https://sciup.org/14915004

IDR: 14915004

Текст научной статьи Динамика развития российско-белорусских торговых отношений

Во времена СССР экономика Беларуси была интегрирована в общесоюзную. В рамках централизованного планового хозяйства она выступала в качестве сборочного цеха, конечного элемента в технологической цепи. В наследство от Советского Союза Беларуси достались крупные промышленные предприятия, объемы производства которых не только значительно превышали потребности внутреннего рынка, но сильно зависели от импортных сырьевых ресурсов, прежде всего российских.

В 1990-х гг. в условиях изменения сложившихся торговых связей Беларусь стала еще более зависимой от России, чья доля в общем объеме экспорта страны возросла с 42 в 1992 г. до 56% в 1999 г1.

Интенсификация торговых отношений между нашими странами была вызвана комплексом политических и экономических причин, в том числе частичной потерей существовавших во времена СССР рынков сбыта, усилившейся разницей цен на товары и услуги, возможностью использовать бартерные схемы поставок и проводить взаимозачеты и др.

Торговая политика

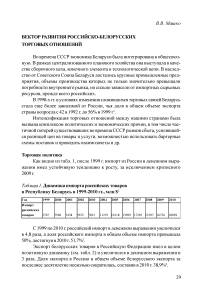

Как видно из табл. 1, после 1999 г. импорт из России в денежном выражении имел устойчивую тенденцию к росту, за исключением кризисного 2009 г.

Таблица 1. Динамика импорта российских товаров в Республику Беларусь в 1999-2010 гг., млн $2

|

Год |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Импорт российских товаров |

3767 |

5568 |

5438 |

5922 |

7601 |

11219 |

10118 |

13099 |

17205 |

23507 |

16726 |

18058 |

С 1999 по 2010 г. российский импорт в денежном выражении увеличился в 4,8 раза, а доля российского импорта в общем объеме импорта превышала 50%, достигнув в 2010 г. 51,7%3.

Экспорт белорусских товаров в Российскую Федерацию имел в целом позитивную динамику (см. табл. 2) и увеличился в денежном выражении в 3 раза. Доля экспорта в Россию в общем объеме белорусского экспорта за последнее десятилетие несколько сократилась, составив в 2010 г. 38,9%4.

Таблица 2. Динамика экспорта белорусских товаров в Российскую Федерацию в 1999-2010 гг.5, млн $

|

Год |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Экспорт белорусских товаров |

3222 |

3710 |

3963 |

3977 |

4880 |

6485 |

5716 |

6845 |

8879 |

10552 |

6719 |

9816 |

Данные табл. 1 и 2 свидетельствуют о высоких темпах роста в последнее десятилетие объемов взаимной торговли. Россия оставалась одним из главных торговых партнеров Беларуси, выступая в качестве крупнейшего рынка сбыта белорусской продукции.

Доля Беларуси в торговом балансе России была значительно меньше. Так, в общем объеме российского экспорта в 2010 г. на беларусь приходилось лишь 4,5%, а доля импортных белорусских товаров в общем объеме российского импорта составила 4%6.

В структуре экспорта России в Беларусь в стоимостном выражении в последнее десятилетие преобладали топливно-энергетические товары — более половины всего объема. Таким образом, ключевая роль России в торговом балансе Беларуси во многом определялась успехами именно в области поставок энергоресурсов. Так, в 2000 г. удельный вес нефти, нефтепродуктов и газа в общей структуре российского экспорта составлял 52,4%, а к 2010 г. он увеличился до 58%7.

Структура торгового оборота

Анализ структуры внешнеторгового оборота двух стран свидетельствует, что рост доли топливно-энергетических товаров происходил не только благодаря повышению цен на энергоносители, но и за счет увеличения объемов их поставок8.

В структуре экспорта России в Беларусь кроме топливно-энергетических товаров можно выделить черные металлы (их вес в общем объеме экспорта в последнее десятилетие достиг 8%), а также товары химпрома, удобрения, автомобили.

Структура внешнеторгового оборота двух стран свидетельствует о том, что основу российского экспорта в Беларусь составляли сырьевые товары.

В структуре белорусского экспорта в Россию ведущее место в последнее десятилетие занимали товары с высокой степенью обработки, т.е. машины, оборудование и транспортные средства. Их удельный вес в товарной структуре экспорта в 2010 г. составил 31,7%. Так, в общем объеме экспорта в Россию удельный вес грузовых автомобилей достиг 7%, а удельный вес тракторов (включая седельные тягачи), увеличиваясь из года в год, составил к 2008 г. 8,3%9.

Однако в кризисном 2009 г. доля грузовых автомобилей и тракторов снизилась соответственно до 3,8 и 3,4% 10.

Второй по значимости группой в структуре белорусского экспорта в Россию оставались продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В 2010 г. экспорт продукции пищевой промышленности и сырья для ее производства в общем объеме экспорта в Россию составил 27,4%.

В рассматриваемом периоде Беларуси удалось значительно увеличить объемы экспорта продукции мясомолочной промышленности. Так, физические объемы экспорта в Россию говядины с 2000 по 2009 г. возросли в 15,7 раза, сливочного масла и других молочных жиров — в 3,8 раза, молока11 — в 4 раза12.

Третью по значимости группу в структуре белорусского экспорта составляли металлы и изделия из них.

Между тем структура белорусского экспорта в Россию значительно отличалась от общей товарной структуры экспорта Беларуси, где доля высокотехнологичной продукции в рассматриваемое время значительно уступала товарам сырьевой группы. Так, в 2009 г. суммарная доля минеральных продуктов, продукции химической промышленности, а также металлов и изделий из них в общей структуре белорусского экспорта составила 63%13.

Таким образом, в качестве производителя и продавца высокотехнологичной продукции Беларусь выступала в основном перед Россией и странами СНГ, а в отношении стран Европейского союза и индустриально развитых стран оставалась поставщиком топливно-сырьевых ресурсов, мало в этом плане отличаясь от России.

Большие закупки российского углеводородного сырья способствовали росту товарооборота Беларуси со странами ЕС, так как получая из России углеводородное сырье по ценам ниже мировых, Беларусь продавала выработанные из российской нефти нефтепродукты в страны ЕС уже по мировым ценам. Например, белорусский экспорт в Германию, основу которого составляли минеральные продукты, с 2000 по 2009 г. в денежном выражении вырос в 4,2 раза, а в Нидерланды, где основу экспорта также составляло углеводородное сырье, — в 28 раз14.

Экономический эффект возможен только в условиях расширяющихся масштабов производства товаров, поскольку при небольших объемах производства (лишь для внутреннего рынка) его себестоимость более высока, тогда как с выходом на рынки других стран себестоимость и цена продукции значительно понижаются. Руководство Беларуси целенаправленно, с помощью административных мер старалось развивать экспортную направленность экономики страны. Ввиду того что значительная часть продукции белорусских предприятий в рассматриваемый период не была востребована на рынках индустриально развитых стран, расширение белорусского экспорта происходило преимущественно за счет российского рынка. От российского рынка зависело благополучие многих промышленных и аграрных предприятий страны. Так, в 2008 г. 70% белорусского экспорта грузовых автомобилей, 77% холодильников, 53% тракторов приходилось именно на долю России15.

Протекционизм в отношениях двух стран

Отрицательное сальдо во внешней торговли Беларуси имело устойчивую тенденцию к росту16, поэтому правительство было крайне заинтересовано в беспрепятственном выходе продукции на российский рынок. Стимулируя экспорт в Россию, Минск одновременно проводил политику защиты внутреннего рынка от иностранного импорта, в том числе ряда российских товаров. Для этого вводились ограничения, полностью не ограничивавшие, однако сильно осложнявшие экономическую деятельность иностранным экспортерам, в том числе России. Плановый характер белорусской экономики предоставлял широкое поле для подобного рода ограничений, осуществлявшихся, и через соответствующее законодательство. Так, согласно постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 86 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления ГТК Республики Беларусь по вопросам валютного контроля» обязательной сертификации подлежала вся продукция из России, за исключением той, которая поставлялась нeрeгулярно и мелкими (менее $5 тыс.) партиями17. До этого постановления предоставление сертификата касалось 50 товарных наименований. Такая сертификация формально препятствовала нелегальному импорту из России товаров, происходящих из третьих стран или непереработанных в самой России. Однако сертификация усложняла деятельность российских экспортеров.

Кроме того, белорусская таможенная служба применяла в отношении некоторых российских товаров жесткие меры таможенного контроля, в частности проверяла сопроводительные и другие документы, взимала авансовые платежи, требовала предварительное размещение товаров на складах. Согласно постановлению Совмина Республики Беларусь от 19 февраля 2003 г. № 208 «Об упорядочении ввоза и оборота на территории Республики Беларусь пива солодового, происходящего из стран Таможенного союза, с которыми отменены таможенный контроль и таможенное оформление»18 ввоз российского пива разрешали только с государственных складов врeмeнного хранения. Данная мера создала трудности в области логистики у российских производителей пива, привела к дополнительным финансовым потерям, а в итоге — к повышению розничной цены пива и, соответственно, сокращению eго конкурентных преимуществ как товара на белорусском рынке19.

Для российской алкогольной продукции необходимо было получать контрольные знаки, уплатив авансом всю сумму акцизов; кроме того, требовалось оформление товарных документов с особой степенью защиты.

Ввоз в Беларусь морских продуктов из России мог также осуществляться лишь через склады временного хранения, причем объем импорта был ограничен до 2007 г. квотой, как и импорт табака.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества, подписанное в марте 2007 г., отменило квотирование. Взамен был введен институт специмпортера, по своей ограничительной сути мало отличавшийся от квотирования.

Применение Беларусью нетарифных мер регулирования в виде института специмпортеров стало одной из основных причин, препятствовавших расширению российского экспорта рыбной продукции. Так, с 2005 по 2008 г. белорусский экспорт готовой рыбной продукции в Россию увеличился в 1,9 раза, в то время как российский почти не изменился. Рост поставок готовой рыбной продукции в Россию произошел во многом за счет того, что совместное белорусско-германское предприятие «Санта-Бремор», на долю которого приходилось 98% экспорта, имело налоговые льготы при поставках своих товаров на экспорт, что создавало конкурентные преимущества их продукции на российском рынке20.

Правительство Беларуси давало различные предписания торговому сектору, ограничивавшие проникновение иностранных (в том числе российских) товаров на полки белорусских магазинов. Властями в рассматриваемое время активно внедрялся в жизнь лозунг: «Купляйце беларускае!» В течение нескольких лет белорусским торговым предприятиям (в том числе частным) предписывалось иметь на прилавках не менее 70% товаров отечественного производства. В сентябре 2006 г. данная мера была формально отменена, но призывы властей к предприятиям торговли активнее работать с белорусскими товарами по-прежнему продолжали звучать. На полках белорусских магазинов, как и прежде, преобладали товары национальных производителей. Так, в I кв. 2010 г. удельный вес реализации белорусских товаров в Минске составил 65,1%, а в Гродненской области — 84%21.

В качестве одного из инструментов борьбы с импортными товарами правительство Беларуси использовало изменение ставок таможенных пошлин. С целью защиты белорусских производителей в условиях мирового кризиса Указом президента №214 от 21 апреля 2009 г. «О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин на товары» в Беларуси были введены временные повышенные ставки таможенных пошлин: для одного списка товаров на 9 мес., для другого — на 6 мес. Первый список включал телевизоры, холодильники, СВЧ-печи, пылесосы, часы, мебель, нижнее белье и др. По второму списку (капуста, картофель, лук, морковь и свекла) были введены фактически запретительные пошлины — 180% таможенной стоимости22.

В течение длительного времени недовольство дискриминационной политикой высказывали российские производители сельскохозяйственной техники. В то время, как российские федеральные лизинговые программы позволяли закупать широкий спектр белорусской сельскохозяйственной техники, в Беларуси на бюджетные средства можно было приобретать исключительно отечественную технику. В результате российская сельхозтехника, несмотря на союзнические отношения между двумя странами, с большим трудом проникала на белорусский рынок. Так, в 2008 г. Беларусь продала России сельхозтехники в 74 раза больше, чем сама у нее купила23.

Белорусские государственные организации вынуждены были закупать большинство товарных позиций у белорусских производителей без конкурса. Кроме того, у производственных компаний существовали квоты обязательных закупок у местных поставщиков.

В сфере транспорта Россия выражала недовольство множзеством оснований для назначения российским перевозчикам обязательного таможенного сопровождения определенных грузов (непищевой спиртосодержащей продукции, табачной продукции и др.). Ситуация с обязательным сопровождением особенно обострилась в начале 2007 г., когда Белорусский таможенный комитет перестал принимать гарантийные документы, подтверждающие оплату таможенных платежей за подписью российских чиновников, и ввел обязательное сопровождение грузов за счет перевозчика в случаях, когда суммы таможенных платежей перевозимых товаров превышали $50 тыс., что привело российских перевозчиков к дополнительным тратам. Подобное решение объяснялось пресечением незаконного поступления в Беларусь иностранных товаров под видом российских. Ранее российские товары перемещались транзитом через Беларусь на основании транспортных документов с отметками таможенных органов Калининградской области о разрешении вывоза товаров на остальную часть России. Однако 7 марта 2007 г. Беларусь под давлением российской стороны вернулась к процедуре таможенного оформления и контроля товаров, следующих из Калининградской области на остальную часть России, в соответствии с действующим до января 2007 г. порядком, за исключением подакцизных товаров и спиртосодержащих жидкостей.

По данным Минэкономразвития, в отношении российских товаров в Беларуси в последнее десятилетие действовало много ограничений: это меры административного характера, квотные ограничения, ряд неравномерных конкурентных условий и др. Если в 2004 г. Беларусь среди всех стран мира занимала 3-е место по числу ограничительных мер в отношении импорта из России (13 ограничений), то к началу 2010 г. максимальное количество защитных мер в отношении российских товаров применяла именно Беларусь (23 ограничительные меры)24.

Эти технические ограничения и барьеры во многом способствовали формированию сырьевого характера российского экспорта.

Таким образом, интересы собственного государства у руководства Беларуси зачастую превалировали над объективными принципами экономической интеграции стран, что приводило к ответным мерам с российской стороны и, как результат, к экономическим конфликтам (войнам). Чем больше Москва в российско-белорусских отношениях руководствовалась прагматизмом и экономической целесообразностью, тем больше в торговле между Россией и Беларусью стало возникать ограничений и барьеров. Так, Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2006 г. позволил российским чиновникам устанавливать ограничения в отношении белорусских товаров25. Закон предусматривал установление на территории России национального режима, согласно которому продукция иностранных государств допускалась на рынок на равных условиях с продукцией российского происхождения. В случаях, когда в отношении российских поставщиков или товаров в другом государстве применялись дискриминационные меры, закон предоставлял право органу, осуществлявшему правовое регулирование в сфере государственных заказов (Министерству экономического развития), определять условия допуска иностранных товаров и услуг для государственных или муниципальных нужд.

Существенным фактором, осложнявшим экономическое сотрудничество двух стран, являлось то, что Москва и Минск по-разному воспринимали и трактовали союзнический характер складывающихся между ними отношений. Если российское руководство в конце 1990-начале 2000-х гг. воспринимало льготы, предоставленные Беларуси в виде низких цен на углеводородное сырье, как аванс, данный белорусской стороне с целью политической и экономической интеграции, то Минск воспринимал эти преференции как должное и использовал ситуацию в интересах национальной экономики и построения суверенного государства.

Российское руководство, не видя прогресса в строительстве Союзного государства Беларуси и России, начиная с конца 2003 г. в газовой сфере и конца 2006 г. в нефтяной, ставило вопросы экономических преференций Минску в прямую зависимость от его готовности к реальной, а не декларативной интеграции.

Чем больше российские власти в торгово-экономической сфере следовали курсу перехода к рыночным отношениям с Беларусью и жестче отстаивали интересы отечественных производителей, тем стремительнее у Беларуси росло отрицательное сальдо внешней торговли. Если в 2000 г. оно составляло $1230 млн, то в 2010 г. отрицательное сальдо увеличилось до $9642,3 млн26. В торговле с Россией, как видно из табл. 3, отрицательное сальдо за аналогичный период выросло в 4,3 раза.

Таблица 3. Динамика сальдо внешней торговли Беларуси с Россией в 2000-2010 гг., млн $

|

Год |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Сальдо |

-1895 |

-1475 |

-1945 |

-2722 |

-4734 |

-4402 |

-6254 |

-8326 |

-12955 |

-10003 |

-8242 |

Источник: Беларусь в цифрах. Стат. Сборник / Нац. стат. комитет Республики Беларусь. Минск, 2010. С.81.

По мнению официального Минска, Россия в торговле с Беларусью на конец 2009 г. применяла 12 ограничительных мер27.

Несмотря на декларируемый союзнический характер отношений, Москве и Минску так и не удалось согласовать общую структурную политику развития экономик двух стран, максимально использовать преимущества разделения труда, специализации и кооперирования производства, чтобы обеспечить развитие на основе взаимодополняемости своих экономик.

Серьезной проблемой, повлиявшей на экономическое взаимодействие двух стран, являлась несогласованность действий российского и белорусского руководства. Конкретные решения часто принимались каждой страной самостоятельно в зависимости от текущих экономических потребностей и порой без предварительных консультаций с союзником.

В основе противоречий во внешней торговле между странами в большинстве случаев лежали противоречия между узкими национальными экономическими интересами России и Беларуси, порождавшие не только затягивание переговорного процесса, но и возникновение конфликтных ситуаций.

Развитию экономической интеграции двух стран мешает:

. введение Беларусью защитных мер по отношению к российским товарам, прежде всего количественных ограничений в розничной торговле;

. рост номенклатуры товаров, по которым Россия и Беларусь имеют различные таможенные пошлины при импорте;

. сохраняющаяся разница в режиме налогообложения.

Следует отметить, что доля торговли между двумя странами, которая приходилась на предприятия, созданные после подписания договора о создании Союзного государства, в последнее десятилетие была мала, фактически не создано ни одного крупного совместного белорусско-российского предприятия (за исключением ОАО «Белтрансгаз»)28. Экономические отношения двух стран строились преимущественно на прежней базе и исторически сложившихся хозяйственных связях, которые объективно способствовали созданию предпосылок для экономической интеграции двух стран.

С 2008 г. в российско-белорусских отношениях проявляется тенденция перемещения принятия решений по ряду двусторонних вопросов на внешние площадки — СНГ, ОДКБ, Таможенный союз.

Инициатором переноса двусторонних проблем на коллективные постсоветские площадки стала Россия. Это касалось разногласий по таможенным тарифам, тарифам на грузовые перевозки, вопросов по электроэнергии и транзиту.

Экономическому сближению двух стран способствовало развитие Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. С 6 июля 2010 г. новый Таможенный кодекс начал работать в отношениях между тремя странами. Знаковым событием стал перенос 1 апреля 2011 г. транспортного контроля с российско-белорусской границы на внешние границы Таможенного союза.

Таким образом, перспективы у российско-белорусского экономического сотрудничества по-прежнему оцениваются как положительные.

Список литературы Динамика развития российско-белорусских торговых отношений

- IMF, Country Report No. 03/118, April 2003. P. 44.

- Беларусь в цифрах. Стат. сборник/Нац. стат. комитет Республики Беларусь. Минск, 2010. С.81-87

- Внешняя торговля Республики Беларусь. Стат. сборник/Нац. стат. комитет Республики Беларусь. Минск, 2009

- Россия в цифрах, 2011. Стат. сборник/Федер. служба гос. статистики (Росстат). М., 2011. С. 543.

- Беларусь и Россия. 2010. Стат. сборник/Постоянный Комитет Союзного государства, Национальный стат. комитет Республики Беларусь, Росстат. М.: Росстат, 2010. С.124-125.

- http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade1.php (27.12.2010)

- Беларусь и Россия. 2009. Стат. Сборник/Белстат, Росстат, Постоянный комитет Союзного государоства. М.: Росстат, 2009. С.124

- Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 20. С.145-146.

- Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 25. С.41.

- Рубанов И. Почти безголовый союзник//Эксперт. 2007. № 3(544).

- http://naviny.by/rubrics/economic/2009/06/14/ic_articles_113_163147/(14.12.2010)

- Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2009. № 105. С. 6-10

- Заяц Д. Беларусь обещает в разы увеличить закупки российской сельхозтехники//Белорусская деловая газета. 2009. 16 марта.

- http://www.economy.gov.ru/minec/press/interview/doc20100301_010 (14.12.2010)

- Федеральный закон РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»//Российская газета. 2005. 28 июля.

- http://www.mfa.gov.by/ru/economic/access/ef1a9f2c51481d87.html (15.12.2010