Динамика развития торговых отношений мордвы в южном направлении в течение I тысячелетия н. э

Автор: Королева Мария Сергеевна

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Древняя и средневековая экономика

Статья в выпуске: 4 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены экономические и культурные отношения между мордовскими племенами и южными соседями на протяжении I тыс. н. э.

Мордва, торговля, причерноморье, сарматы, хазарский каганат, аланы

Короткий адрес: https://sciup.org/14723690

IDR: 14723690 | УДК: 339„0”(=511.152)

Текст научной статьи Динамика развития торговых отношений мордвы в южном направлении в течение I тысячелетия н. э

При рассмотрении степени развития торговых отношений какого-либо народа можно сделать важные выводы о развитии самого народа, о величине влияния на него других культур, степени присвоения элементов этих культур и др. Таким образом, в данной статье предпринята попытка рассмотрения мелких нюансов при образовании мордовской культуры (в том числе заимствования из других культур) и характерных именно для нее черт. Мордовские племена постоянно были связаны с южными соседями, основную часть которых составляли кочевые народы: сарматы, аланы, хазары, печенеги и др. Имеются связи с Причерноморьем, осуществляемые с помощью сарматов, которые проникали вглубь территории расселения мордвы.

П. С. Рыков находит следы их пребывания в районе р. Узы и на Суре близ г. Кузнецка [15, с. 54]. Аланы же входили в состав Хазарского каганата, поэтому влияние их было достаточно сильным.

На протяжении I тыс. н. э. согласно письменным источникам (Плано Карпини, Гильом Рубрук) мордовские племена в качестве предметов обмена использовали беличьи шкурки, мед и воск. Археологические данные сюда же относят и предметы ремесленного производства и земледелия, начиная со второй половины I тыс. В качестве импортируемых товаров с юга оставались украшения, оружие, конское снаряжение и др.

Довольно рано прослеживаются связи местного населения с античным миром. Торговля осуществлялась через Танаис и проходила через сарматов к мордовским племенам. Так, в Андреевском могильнике были обнаружены четыре бронзовые шарнирные фибулы типа AVCISSA из Галлии или Северной Италии, датируемые первой половиной I в. н. э. [6, с. 114]. Они состоят из дужки, передний конец которой расширен и загнут в трубочку, куда вставлена игла. На другом конце есть выступ, куда помещается острый конец иглы. Дужка и широкая часть застежки украшены валиками и зернью [16, с. 225]. Фибулы также встречаются в кладе у с. Шильникова, Селикса-Трофимовском могильнике [10, с. 128]. Вероятнее всего, они родом из Причерноморья. Такие фибулы известны в Ольвии, Пантикапее, Фанагории и Танаи-се, откуда они вывозились через Нижний Дон и Волгу [7, с. 92–94].

Кроме того, встречается римская посуда (рис. 1). В Андреевском кургане найдена бронзовая чаша с двумя подвесными ручками, отогнутым краем и орнаментом из двух полос с овами. Высота чаши 10,5 см, диаметр 40 см [6, с. 93–94]. Она датируется I в. до н. э. В погребении 21 найден бронзовый котелок гало-римского типа с железным обручем по верху тулова. К нему прикреплялась дужка. Конец бортика загнут вверх. Высота котелка 16 см, диаметр дна

Рис. 1. Фибула, шпора и посуда римского происхождения

25 см [6, с. 94]. Датируют его II–III вв. н. э. Сходный котелок найден в сарматском захоронении в Нижнем Поволжье [16, с. 227]. Кроме того, к римскому производству можно отнести шпору из Ражкинского могильника [145, с. 128].

Встречаются находки римских и византийских монет у с. Кулешейки Рузаевского района, с. Городище Пензенской области [15, с. 128]. В погребении № 15 Серповско-го могильника ременной поводок был украшен 12 византийскими монетами VII в. [18, с. 102].

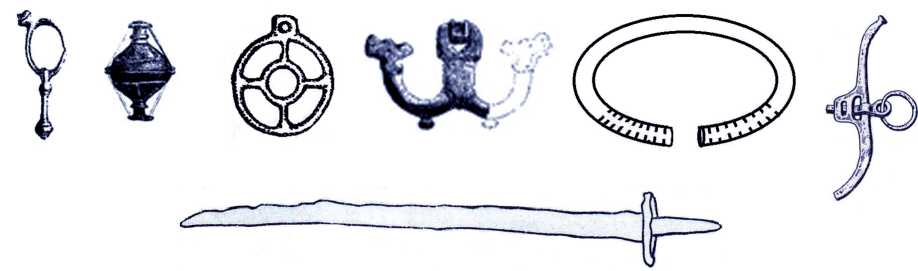

Основным поставщиком римских вещей в мордовские земли были сарматы. Они были кочевниками, поэтому основным предметом, сохранившимся от них в Селикса-Трофимовском могильнике и Андреевском кургане, стало оружие: мечи, топоры, стрелы [13, с. 16–17; 15, с. 128–129]. Так, однолезвийные мечи IV в. встречаются в Армиевском и Серповском могильниках (рис. 2). Кроме того, под влиянием сарматов были сделаны, например, меч из Кошибеев-ского могильника с прямым перекрестьем, копья листовидной формы с длиной втулкой и коротким пером, стрелы трехперые и с треугольным бороздчатым пером [17, с. 53, 61].

Под сарматским влиянием у мордвы появились и некоторые украшения, например, пряжки в виде восьмерки, имеющие прототипы в склепах Керчи IV–V вв. [17, с. 57]. Подобными золотым бляшкам из тонких полосок Керчи можно назвать железные пластинки с выемками по бокам либо зигзагообразные и широкие [17, с. 60]. Сарматскими прототипами считаются гривны: 1) с круглой застежкой-коробочкой; 2) с загнутыми концами, заходящими один за другой; 3) с обмоткой бронзовой спира- ли с бусами. Их аналогии есть в склепах Керчи [17, с. 57]. Находки стеклянных бусин голубого и зеленого цвета характерны для сарматов Прикубанья. Одно ожерелье с таким бисером найдено на городище Ножа-Вар и аналогично сарматскому, найденному у с. Блюменфельд в Заволжье [5, с. 50]. В погребении № 135 Армиевского, а также Сергачском и Кошибеевском могильниках найдены зеркала сарматского происхождения [5, с. 98; 12, с. 29; 17, с. 136]. Эти вещи характерны для сарматов IV–V вв. В свою очередь в ставропольском кладе найдены золотые витые браслеты, аналогичные по форме мордовским [17, с. 61].

В V в. связь с сарматами значительно ослабевает и зарождаются первые контакты с жителями Прикавказья – аланскими племенами. Об этом свидетельствует ряд браслетов южного происхождения, найденных в мордовских могильниках V–VII вв. К ним относят бронзовые круглые разомкнутые браслеты с обрубленными концами, а также с раструбообразными, расширенными концами. Они были найдены, например, в комплексах Армиевского, Серповского и других могильников (рис. 3) [3, с. 109]. Даже орнамент этих браслетов в виде нарезок «елочкой», поперечных линий на концах, имеет сходство с аланскими орнаментами браслетов Северного Кавказа. Подобный орнамент встречен на гривне, найденной в Се-ликсенском могильнике [14, с. 186]. Это указывает на привозной характер, так как они встречаются довольно редко. Можно отметить также плосковыпуклые браслеты или подквадратные с концами, расплющенными и отогнутыми наружу наподобие шляпки гвоздя (могильник у пос. Заря [4, с. 166]). Они бытуют у мордвы с VII по X в. и имеют, по-видимому, южное происхождение.

Рис. 2. Сарматский меч, наконечник стрелы и зеркало

К привозным, возможно, аланского производства, предметам многие исследователи относят однолезвийные мечи, сабли, наконечники копий и стрел, боевые топоры (погребение № 16 могильника у пос. Заря [4, с. 169]), поясные наборы. Особое внимание следует уделить конскому снаряжению мордовских племен в VI–VII вв. Стремена Сер-повского могильника, арочной формы с изогнутой или прямой расширенной подножкой и прямоугольным ушком с отверстием для ремня находят широкие аналогии в аланских древностях Северного Кавказа [1; 2, с. 58]. Удила Серповского могильника относятся к тем же типам, что и аланские (см. рис. 3). Все они двусоставные с прямыми псалиями. Удила с большими кольцами встречаются в Селиксенском могильнике [14, с. 186].

В VIII–X вв. алано-мордовские культурные связи достигают зенита развития в связи с переселением части аланского населения под давлением арабов в верховья Северского Донца, Оскола и Дона. Близость территории расселения аланских и цнинских мордовских племен привела к непосредственному их контакту. Большое влияние испытывает мордовское ремесло. Так, бронзовые и серебряные серьги салтовского типа с подвесками из одного шарика с зернью или из нескольких шариков (литые и составные) найдены во многих погребениях Крюковско-Кужновского, у пос. Заря, Лядинского, Па-новского, Елизавет-Михайловского могильников [4, с. 162] (см. рис. 3). Аналогичные серьги были найдены в Салтовском и Дмитровском катакомбных могильниках на Дону, а также в аланских могильниках Северного Кавказа [2, с. 60]. Довольно значительное их количество в мордовских памятниках легко объясняется благодаря находке в погребении № 571 Крюковско-Кужновского могильника литейной формочки для изготовления этих украшений [2, с. 60]. По-видимому, литые серьги этого типа изготавливались на месте, а более сложные составные были предметом ввоза от алан.

Интересны находки аланских амулетов в погребениях Крюковско-Кужновского и Ля-динского могильников [8, с. 91–92]. К ним относятся ботала – грубо сделанные цилиндрические железные колокольца с язычком. Они, видимо, были связаны с каким-то культом животных. Иной культ отражают амулеты «солнечного» типа. Они связаны с символикой солнца, поклонение которому было широко распространено у алан и кочевников юга. К ним относятся амулеты в виде небольшого бронзового круга с петлей для подвешивания. В центре круга находится кольцо меньшего диаметра, соединенное с внешним кольцом лучами-спицами. В эту же группу входят амулеты в виде конских или верблюжьих голов, повернутых мордами в противоположные стороны. Между ними расположена длинная петля. Все амулеты имели широкое хождение у аланских племен Подонья (см. рис. 3).

В памятниках мордвы в мужских и женских захоронениях часты находки поясных наборов с бронзовыми, серебряными и железными бляшками. Доказано, что к аланским привозным поясам относятся пояса с бронзовыми и серебряными бляшками. Пояса с железными бляшками были сделаны на месте мордвой, но их количество невелико (Стародевиченский могильник [11, с. 74]). Много поясных наборов имеется в материалах могильников у пос. Заря (погребение № 25 [4, с. 168]), Лядинского, Пановского, II Ста-робадиковского [9, с. 54]. Южное происхождение имеют различные литые

Рис. 3. Аланские украшения, амулеты и конские удила

бляшки с кольцом, длинные накладки с орнаментом в виде восьмерок, небольшие бляшки с различными геометрическими узорами из погребений № 15, 58 и 74 могильника у пос. Заря [4, с. 174].

В VIII–XI вв. у мордовских племен наряду с однолезвийными прямыми клинками появляются сабли с изогнутыми клинками, сохранившие прежнее брусковидное перекрестие, расширенное в середине и сужающееся к концам (рис. 3). Они встречаются в вещевых комплексах Салтовского и Галиатского могильников [2, с. 61]. Интересна сабля из Крюковско-Кужновского могильника с серебряным навершием рукоятки, наконечником ножен и двумя обоймами с изображением зайцев [17, с. 153]. Конское снаряжение того же времени – стремена и удила с прямыми и эсовидными псалиями, встречающиеся в Крюковско-Кужновском, Лядинском, II Старобадиковском и у пос. Заря могильниках, тоже аланского происхождения [4, с. 170; 9, с. 57].

Традиционным остается у мордвы производство керамической посуды лепным способом без заимствований. Однако найденный в погребении № 544 Крюковско-Кужновского могильника лепной шаровидный сосуд с плоским дном, цилиндрическим горлом и двумя ручками на тулове говорит о подражании аланской парадной керамике, так как петлевидные ручки характерны для аланской культуры, но лепная керамика для них нехарактерна [2, с. 60–61].

Бытование большого количества аланских вещей у мордовских племен можно объяснить лишь существованием постоянного торгового обмена между ними. Это предполагает, что экономические связи были не односторонними. Так, в могильнике Камунта VI–IX вв. на Северном Кавказе найдена мордовская привеска – бронзовая трубочка с подвешенными к ней тремя подвесками в виде гусиных лапок. В могильнике Балта VIII–IX вв. найдены два топора-кельта характерные для мордовской культуры. В Салтовском аланском могильнике найдена подвеска в виде короткой трубочки с напаянной валютой и трапециевидной подвеской явно мордовского происхождения [2, с. 62, 66].

Таким образом, активные торговые отношения в южном направлении прослеживаются на всем протяжении I тыс. н. э. Можно выделить два этапа: I–V вв. и V–X вв. На первом этапе отношения складываются с сарматами и Причерноморьем. По вещевым материалам отношения односторонние либо мордовские племена поставляли продукты земледелия и промыслов. На втором этапе активные двусторонние отношения проявляются с аланскими племенами. Их влияние оставило значительный отпечаток на культуре мордовских племен. Основные торговые пути проходили через р. Дон, Оскол и Волгу. Связи ослабевают лишь с приходом печенегов и образованием более сильных соседних государств: Волжской Булгарии и Древнерусского государства.

Список литературы Динамика развития торговых отношений мордвы в южном направлении в течение I тысячелетия н. э

- Арсентьев Н. М. Средневековый кризис развития мордовского этноса/Н. М. Арсентьев, В. И. Вихляев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2011. -№ 3. -С. 25-29.

- Вихляев В. И. Культурные связи Сурско-Цнинской мордвы с аланскими племенами северного Кавказа и Дона во второй половине I тыс. н. э./В. И. Вихляев//Труды МНИИЯЛИЭ. Материалы по археологии и этнографии. -Саранск, 1974. -вып. 45. -С. 57-67.

- Документы и материалы по истории Мордовской АССР/под ред. Б. Д. Грекова, В. И. Лебедева. -Саранск: МНИИЯЛИ, 1940. -т. 1. -436 с.

- Жиганов М. Ф. К истории мордовских племен в конце I тысячелетия н. э./М. Ф. Жиганов//Сов. археология. -1961. -№ 4. -С. 158-178.

- Жиганов М. Ф. Память веков/М. Ф. Жиганов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. -111 с.

- Кропоткин В. В. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э. -V в. н. э.)/В. В. Кропоткин//Археология СССР. Свод археологических источников Д 1-27. -М., 1970. -280 с.

- Кропоткин В. В. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии н. э./В. В. Кропоткин. -М.: Наука, 1967. -136 с.

- Петербургский И. М. Вадская мордва в VIII-XI вв./И. М. Петербургский, В. Н. Аксенов. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. -148 с.

- Петербургский И. М. Второй Старобадиковский могильник/И. М. Петербургский//Труды МНИИЯЛИЭ. Вопросы древней истории мордовского народа. -Саранск, 1987. -Вып. 80. -С. 50-78.

- Петербургский И. М. К вопросу об экономических связях мордвы в I -начале II тыс. н. э./И. М. Петербургский//Труды МНИИЯЛИЭ. Материалы по археологии Мордовии. -Саранск, 1976. -Вып. 52. -С. 127-137.

- Петербургский И. М. Стародевиченский могильник (раскопки 1989-1990 гг.)/И. М. Петербургский//МНИИЯЛИЭ Труды. Археологические исследования в Окско-Сурском междуречье. -Саранск, 1992. -Вып. 107. -С. 69-104.

- Полесских М. Р. Армиевский могильник/М. Р. Полесских//Труды МНИИЯЛИЭ. Археологические памятники мордвы первого тысячелетия н. э. -Саранск, 1979. -Вып. 63. -С. 5-56.

- Полесских М. Р. Новые памятники древней мордвы/М. Р. Полесских//Труды МНИИЯЛИЭ. Материалы по археологии и этнографии. -Саранск, 1974. -Вып. 45. -С. 12-32.

- Полесских М. Р. Пензенские могильники мордвы IV-V вв./М. Р. Полесских//Сов. археология. -1962. -№ 4. -С. 179-188.

- Рыков П. С. Очерк по истории мордвы. По археологическим материалам/П. С. Рыков. -М.: Учпедгиз, 1933. -112 с.

- Степанов П. Д. Южные связи племен Среднего Поволжья в I тысячелетии н. э./П. Д. Степанов//Материалы и исследования по археологии СССР. Древности Восточной Европы. -М., 1969. -вып. 169. -С. 221-227.

- Смирнов А. П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья/А. П. Смирнов//Материалы и исследования по археологии СССР. -М., 1952. -Вып. 28. -276 с.

- Финно-угры и балты в эпоху средневековья/под общ. ред. Б. А. Рыбакова//Археология СССР. -М., 1987. -т. 17. -512 с.