Динамика ресурсов и состояния отдельных группировок марала в хребте Восточный Саян

Автор: Тюрин В.А., Смирнов М.Н., Зырянов А.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные о состоянии ресурсов марала и их изменении на рубеже XX-XXI вв. на территории Восточного Саяна.

Марал, ареал, состояние и динамика популяции, численность

Короткий адрес: https://sciup.org/14082963

IDR: 14082963 | УДК: 599.15

Текст научной статьи Динамика ресурсов и состояния отдельных группировок марала в хребте Восточный Саян

Применялись методы зимнего маршрутного учета по следам [9,14,16]. Обработку количественных материалов произвели по Н.А. Плохинскому [12], Лакину [11], К.П. Филонову [22], Коли [8]. Методы анкетирования и формы анкет разработаны нами.

Результаты и их обсуждение. Одной из важнейших характеристик популяции животных служит ее общая численность, которая выступает как интегральная оценка, отражая степень приспособленности популяции к конкретным условиям существования [22].

В 1910–1920-х годах прошлого столетия в Саянах марал был многочислен, а охота на него слабо контролировалась. И.Н. Шухов [23] указывал, что в 1914 году вследствие обильных снегов в горах и лесах копытные, в том числе маралы, спускались ближе к населенным местам и убивались людьми «безо всякого милосердия массами». Позже в период Гражданской войны численность всех зверей значительно возросла. Л.В. Кожанчиков, И.В. Кожанчиков [7] писали: «По реке Енисею, где он проходит через Саяны, по р. Уса на всем течении, по р. Ое в среднем течении и в вершинах Казыра и Кизира марал еще встречается и даже местами обыкновенен». Тем не менее, в более доступных угодьях количество маралов снижалось: «в низовьях рр. Маны и Базаихи их почти не стало» [23].

В Южной Сибири и в Северной Монголии минимум численности наблюдался в 1920–1930-е годы [15], что было связано с распространенным летним промыслом зверей с целью добычи пантов.

В дальнейшем благодаря запрету отстрела и снижению пресса охоты в годы Великой Отечественной войны численность маралов повысилась, в 60-х годах XX в. во многих местах Восточного Саяна он стал обычен, а в отдельных районах даже многочислен.

Одна из первых опубликованных оценок общей численности марала в Красноярском крае (вместе и Хакасией) относится к началу 1970-х гг. По экспертным оценкам ресурсы оленей составили тогда от 6,5–7,0 тыс. [1] до 9,5 тыс. [10]. В заповеднике «Столбы» в этот период средняя плотность животных составляла 5 особей на 1000 га. В «свободных» для охоты угодьях от г. Красноярска до Идринского по правому берегу Енисея было 2,0, а на других участках края – 0,3–1,2 особи на 1000 га. Надо сказать, что в заповеднике «Столбы» число маралов увеличилось с 141 особи в 1949 году до 262 – в 1972 году, встречаемость следов на 10 км маршрута была в пределах 10,0–14,6 [2]. Середина 1970-х гг. характеризовалась плотностью популяции марала в «Столбах» 7,0 осо- бей на 1000 га, а в охотугодьях края в среднем была на порядок ниже [3]. Столь большая разница объяснялась не только охраной от браконьеров, но и отсутствием волков. К середине 1980-х гг. численность оленей в упомянутом заповеднике выросла до 360 особей, однако нехватка кормов приводила к деградации зимних пастбищ, периодическим падежам от бескормицы. Обилие маралов и пять малоснежных зим спровоцировали вселение и быстрый рост численности волка. В результате к концу 1990-х численность оленей в заповеднике снизилась до 60–70 особей.

В конце 1980-х гг. марал был обычен, а местами довольно многочислен по притокам р. Маны – рр. Береть, Урман, Тустат, Изык [4–6], а также по рр. Агулу, Кану, Кизиру, Казыру, Усу; плотность зверей здесь достигала 3–12 особей на 1000 га, однако в большинстве участков постоянного обитания она находилась в пределах 0,4–2,0. Численность в промхозах (тыс. особей): Саянском – 0,5, Манском – 0,17, Курагин-ском – 0,57 (по материалам учетов в сезоне 1988–1989 гг.). В 1980-е гг. численность маралов в Красноярском крае, в том числе в Восточном Саяне, увеличилась; этот рост связывался с увеличением кормовой емкости угодий вследствие зарастания вырубок, гарей, а также благоприятными малоснежными зимами 1985– 1989 гг. [4]. Незначительные по численности группировки марала сохраняются к северу от хребта Восточный Саян и их численность имеет тенденцию к увеличению, в частности в междуречье Бирюсы и Оны.

Динамику ресурсов маралов довольно отчетливо характеризуют анкетные материалы и данные охот-корреспондентов за 1950–1980-е [17,18], 2002–2012 гг. (наши данные). В 1950-х до середины 1960-х гг. ресурсы маралов в Красноярском крае, в том числе в Восточном Саяне, были в хорошем состоянии, особенно в южных районах. В это время охоткорреспонденты сообщали что маралов «много», «развелось много маралов», «маралов много по всем участкам». В Идринском районе к 1955 году оленей стало больше, чем в довоенное время, но в 1961 году звери из-за многоснежья выходили в лесостепь и степь; впрочем, до начала 1970-х гг. численность марала здесь характеризовалось как многочисленная. В продолжение 1950-х – 1960-х гг. поголовье животных увеличилось в Новоселовском и Балахтинском районах; только в 1961 и 1967 годах упоминалось в анкетах, что маралы выходили из тайги к населенным пунктам, кормились у стогов сена, гибли от голода. Весьма нередок был марал в Березовском районе, здесь и позднее при существовании госпромхоза «Красноярский» марала отстреливали в начале 1980-х, закрывая все лицензии. В 1950-х гг., особенно в 1954–1956 гг., интенсивно увеличивалась встречаемость зверей в Манском, Партизанском и Саянском районах. Отсюда поступали такие сообщения: «Большое количество марала развелось в районе между реками Мина и Мана», «Много держится марала по Малому и Большому Арзыбею, Дизо, Верхней Мане». На маршруте в 30 км от базы Аянчиха вверх до прииска Верхняя Мана (р. Мал. Тезо), заложенном в июне 1971 года, встречено визуально 11 маралов.

В примагистральных районах и в 1950-е гг. маралы были немногочисленны. Корреспонденты писали, что марала «мало». Один из охотников, проживавший в д. Нижняя Кузурба, сообщил, что 29.09.1959 года наблюдал, как марал прошел от околицы деревни в 500–600 м, пересек тракт и удалился в кустарники на болоте. В 1956 году из г. Назарово писали: «Марала у нас почти уже нет». Очень мало было оленей в Еме-льяновском районе – из деревни Бахта 30.06.1959 г. сообщали: «Замечен один марал», из Зеледеево (31.01.1968 г.): «Встречал несколько следов маралов». Надо сказать, что в феврале–апреле 1966 года маралы здесь сильно пострадали вследствие выпавших в этом сезоне глубоких снегов и бескормицы. В Уярском, Рыбинском и Канском районах в 1950–1960 годах оленей было очень мало, но они еще держались в южной оконечности Енисейского кряжа. Зимой маралы подходили с юга по р. Пойме в Иланский район. В 1953 году из поселка Тинская сообщали (как о небывалом случае), о появлении в местных угодьях маралов. В продолжение 1950-х гг. несколько десятков этих животных регулярно появлялись на востоке Абанского района.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в сообщениях охотников даже из южных горных районов не звучали такие оптимистические утверждения, как в 1950–1960-е гг.

Охоткорреспондент из Идринского района 19.02.1971 года отмечал, что «маралов много», а в 17.02.1981 года он же писал: «Марал погибал из-за большого снега и голода, выходя к населенным пунктам». Из пос. Выезжий Лог в 1984 году опытный охотник сообщал, что видел только два следа марала, а из пос. Баджей Манского района другой корреспондент упомянул о марале, задавленном рысью. Из прииска Ивановского, что в Партизанском районе, нам писали: «Марала в тайге стало совсем мало, если так будут отстреливать промхозы, то через два-три года совсем изведут». Корреспондент из пос. Мина 25.01.1986 года констатировал, что «марал остался в малом количестве». В Ирбейском районе, из-за большого снега маралы спускались к деревне Степановке на р. Кунгусе и «задержались в окрестности деревни». Сравнительные материалы из заповедника «Столбы» и его окрестностей подтверждали выявленные тенденции, многоснежные зимы периодически резко ограничивали численность марала [2,18].

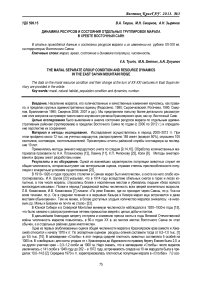

В границах рассмотренного нами ареала население марала распределено неравномерно. На территории охотугодий хр. Восточный Саян средняя послепромысловая плотность особей это вида оценивалась, по результатам послепромыслового учета 2011 года в 1,32±0,26 на 1000 га, а среднемноголетняя плотность за период 2002–2011гг. оставила 0,83±0,12 особей на 1000 га. В отдельных стациях на ООПТ плотность населения марала колебалась в пределах 2–4, а в заповеднике «Столбы» при отсутствии волка достигала 5–7 особ./тыс. га. В большинстве сезонов относительно высокая плотность населения марала (1–1,5 особ/тыс.га) отмечалась в Партизанском, Березовском, Саянском, Краснотуранском, Новоселовском районах. На остальной территории Восточного Саяна максимальные величины плотности обычно не превышали 0,97 особей на 1000 га. Среднемноголетняя же плотность населения марала варьировала по районам от 0,3 (Козульский и Курагинский районы) до 0,5 (Манский и Ирбейский районы) особей на 1000 га. На отрогах Восточного Саяна – Енисейский кряж и хребет Арга – плотность населения марала составила 0,2 и 0,07 особей на 1000 га соответственно (табл.1).

В некоторых районах (в т.ч. Курагинский, Ирбейский, Саянский) результаты ЗМУ могли давать заниженные показатели численности марала вследствие труднодоступности территорий и нерационального (экологически слабо обоснованного) расположения зимних маршрутных учетов (не учтены сроки осеннее-зимних миграций и места зимней концентрации вида). По опросным сведениям среди охотпользователей и местных охотников, плотность населения марала в данных горно-таежных районах составляет в среднем около 2,0–2,8 особей на 1000 га, что подтверждаются нашими данными, полученными в ходе учетов 2011– 2012 гг. В слабо освоенных человеком местах – в бассейнах рек Котели, Урапа (левобережные притоки р. Сисим), в верховьях рр. Хабык, Сыда, Сисим, Бол. Дербина, Кан, Пезо, Агул, Кунгус, Мана и ее притоки Бол. и Мал. Арзыбей, Дизо, Жадейба, Танойба, Мина); р. Кизир и ее притоки – Шинда, Бол. Аямба плотность оленя в основных местах его обитания приближалась к 4–6 особям на 1000 га, что значительно превышает данные, указанные природоохранными службами для этой территории [20] .

Сведения о численности марала рассчитаны нами по материалам анализа ЗМУ, проводимых специалистами Россельхознадзора, Службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края (табл. 1).

Таблица 1

Послепромысловая плотность марала на территории охотничьих угодий по административным районам в пределах хребта Восточный Саян (n=10)

|

Район |

Среднемноголетняя плотность (2002–2011 гг.) |

Lim |

Плотность населения в 2011 г. |

|

Березовский |

1,4±0,26 |

0,32–2,96 |

2,60 |

|

Манский |

0,5±0,07 |

0,20–0,93 |

0,61 |

|

Партизанский |

1,5±0,21 |

0,60–2,72 |

2,72 |

|

Саянский |

1,2±0,16 |

0,46–2,01 |

1,76 |

|

Ирбейский |

0,5±0,09 |

0,07–0,97 |

0,90 |

|

Балахтинский |

0,9±0,22 |

0,17–2,09 |

2,09 |

|

Идринский |

0,9±0,18 |

0,43–2,37 |

0,49 |

|

Новоселовский |

1,0±0,18 |

0,42–2,13 |

2,13 |

|

Краснотуранский |

1,1±0,13 |

0,39–1,93 |

0,95 |

|

Курагинский |

0,3±0,04 |

0,09–0,55 |

0,43 |

|

Емельяновский |

0,4±0,08 |

0,07–0,94 |

0,37 |

|

Козульский |

0,3±0,09 |

0,06–0,73 |

0,73 |

|

Сухобузимский (Енисей ский кряж) |

0,2±0,05 |

0,00–0,51 |

0,06 |

|

Ачинский (хр. Арга) |

0,08±0,03 |

0,00–0,25 |

0,00 |

На отдельных участках зимних стаций переживания маралов – по верховьям рек Мана, Мина, Сисим, Тайба, Агул (особенно междуречье Агула и верховья Туманшета) – максимальная плотность населения этих животных доходит до 15–30 особей и более на 1000 га. Тем не менее, средняя плотность на всей площади местообитаний марала в Восточном Саяне в 10–20 раз ниже. Замечено, что обилие животных, как правило, выше в слабообжитых и малоснежных районах, здесь же происходит и более быстрое восстановление численности зверей. Сгруппированные по местам обитания данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Послепромысловая плотность и численность марала на территории охотничьих угодий по группам бассейнов рек и отрогам хребта Восточный Саян (n=10)

|

Бассейны рек и отроги хр. Восточный Саян |

Среднемноголетняя плотность особей на 1 тыс. га (2002–2011гг.) |

Lim |

Среднемноголетняя численность особей (2002–2011 гг.) |

Lim |

|

Бассейны рек |

||||

|

Агул, Кунгус верховье Кана, Мина, верховье Маны, Ки-зир, Шинда, Сыда, Отрок, Хабык, Салба, Убей, Сисим, Дербина, Мал. Дербина, Базаиха, Кижарт, Тубиль, Бирюса, Бюза и их притоки |

1,0±0,12 |

0,50–1,65 |

3580±393,37 |

2116–5790 |

|

Мал. Бол. Кемчуга, Кызыре-ева, Саржакова, Кулюк и их притоки |

0,4±0,06 |

0,07–0,56 |

112±12,19 |

64-172 |

|

Отроги Восточного Саяна |

||||

|

Енисейский кряж |

0,2±0,06 |

0,00–0,51 |

17±4,41 |

0–37 |

|

Хребет Арга |

0,1±0,03 |

0,00–0,25 |

6±2,92 |

0–26 |

В южной оконечности Енисейского кряжа марал встречается редко. Плотность его населения здесь не превышает 0,5 особей на 1000 га, в среднем же за ряд лет для этого района она составила 0,2±0,06 особей.

На территории охотничьих угодий Ачинского района (хребет Арга) марал встречается редко, следы его не каждый год отмечаются в ходе проведения учетных работ. Поэтому величина средней плотности его населения, рассчитанная за период 2002–2011 гг., не превышает 0,25 особей на 1000 га.

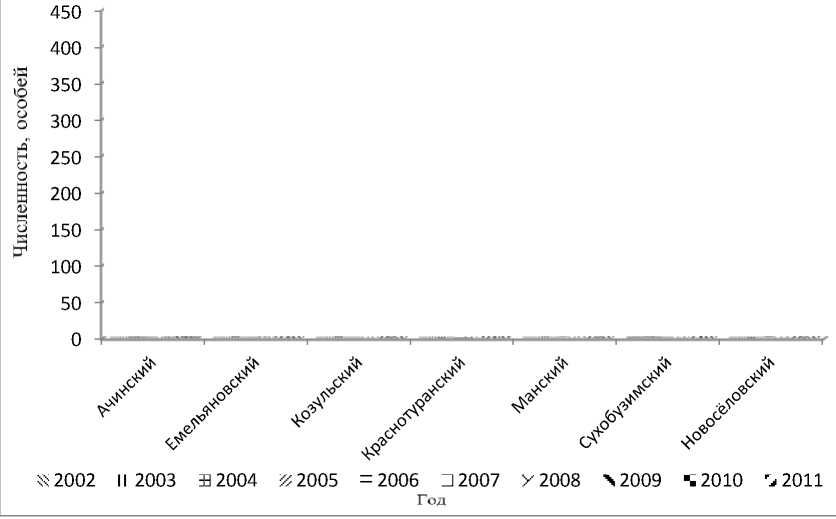

Рис. 1. Среднемноголетняя послепромысловая плотность населения марала на территории охотничьих угодий хр. Восточный Саян в пределах Красноярского края (по данным ЗМУ Россельхознадзора, Службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края (далее: Службы…)

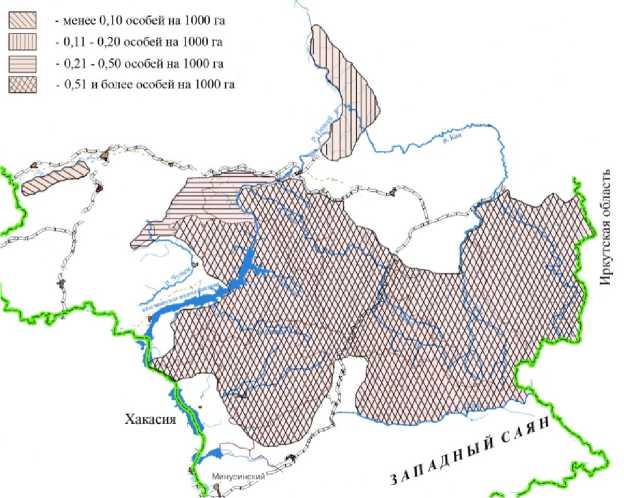

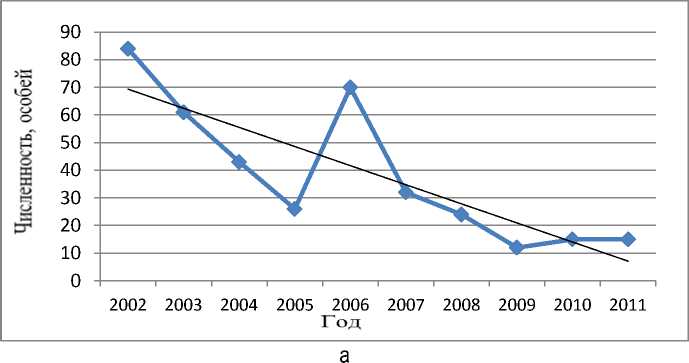

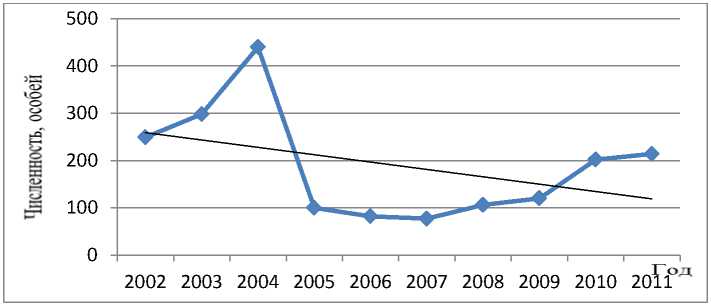

Флуктуации численности, отмеченные по результатам ЗМУ в таких районах, как Новоселовский, Крас-нотуранский, Партизанский, Балахтинский, Манский, Сухобузимский, в среднем не превышали 1,5-кратных величин. В 1,5–2 раза колебалась численность в Козульском, Курагинском, Идринском, Саянском. В Емелья-новском, Ирбейском, Березовском и Ачинском районах численность изменялась 2,5–3,0-кратно (рис. 2). Общая закономерность дифференциации ареала марала по плотности его населения и динамики численности очевидна, объясняется нестабильностью условий обитания вида в некоторых районах и на периферии ареала, особенно в северо-западной его оконечности. «Бессистемный» характер флуктуации численности на периферии ареала объясняется меньшей адаптацией вида и минимальной ролью внутрипопуляционных механизмов динамики численности, а следовательно, превалированием роли внешних факторов среды, имеющих менее регулярный характер» [22].

а

б

Рис. 2. Динамика численности марала в некоторых районах Восточного Саяна (а, б)

Средние многолетние показатели дополнительно характеризуют численность популяций марала в некоторых охотничьих угодьях Восточного Саяна (табл. 3).

Таблица 3

Некоторые ресурсные критерии состояния населения маралов по административным районам в пределах охотничьих угодий хребта Восточный Саян за 2002–2011 гг. (n=10)

|

Район |

Среднемноголетняя численность, особей |

Коэффициент вариации, С, % |

Lim |

Множитель роста, λ |

|

Ачинский (хр. Арга) |

6±3 |

156±84 |

0–26 |

0,91 |

|

Балахтинский |

445±84 |

60±18 |

117–950 |

1,06 |

|

Березовский |

242±40 |

52±14 |

39–403 |

1,05 |

|

Емельяновский |

73±15 |

64±19 |

21–141 |

1,00 |

|

Идринский |

338±70 |

66±20 |

165–920 |

1,10 |

|

Ирбейский |

402±78 |

62±18 |

55–792 |

1,15 |

|

Козульский |

38±8 |

66±20 |

12–84 |

1,00 |

|

Краснотуранский |

95±10 |

35±9 |

32–160 |

1,07 |

|

Курагинский |

580±90 |

49±13 |

185–1105 |

1,15 |

|

Манский |

189±37 |

62±18 |

77–440 |

1,00 |

|

Новоселовский |

126±17 |

44±12 |

56–229 |

1,00 |

|

Партизанский |

554±91 |

53±15 |

156–1080 |

1,15 |

|

Саянский |

620±81 |

41±11 |

253–1016 |

1,14 |

|

Сухобузимский (Енисейский кряж) |

17±4 |

83±29 |

0–37 |

0,95 |

Примечание: В таблице 3 использованы данные Россельхознадзора, Службы…

Движение численности марала на территории исследований за период 2002–2011 гг. не было плавным, ее изменения даже в соседних районах происходили несинхронно.

В большинстве районов (за исключением Ирбейского, Козульского, Манского) после депрессии 2002– 2003 гг. наблюдался рост численности вида, но пик ее пришелся на разные годы: в Новоселовском, Балах-тинском и Партизанском – на 2011 год, в Идринском и Курагинском – на 2010 год, в Краснотуранском – на 2006 год, в Саянском, Емельяновском и Сухобузимском – на 2009 год. Для Ирбейского района после депрессии численности марала в 2004–2005 гг. максимум увеличения был отмечен в 2011 году.

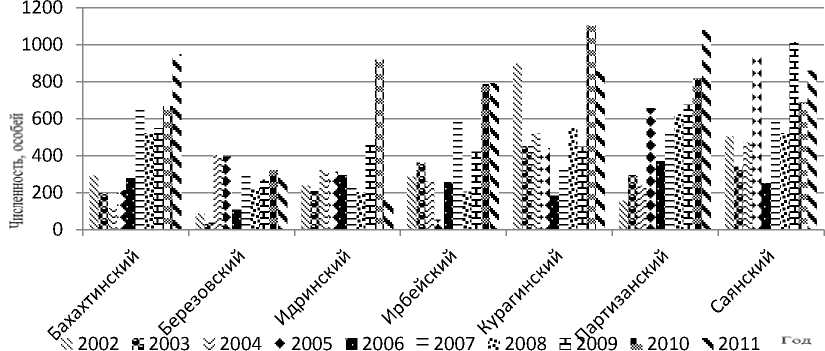

В целом для большей части территории охотугодий Восточного Саяна (за исключением Козульского и Манского районов) динамика численности вида в последние десять лет имела положительную тенденцию и с 2002 по 2011 год ресурсы возросли в 2,2 раза (рис. 3).

В

^ 2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 3. Динамика послепромысловой численности марала в основных местах обитаниях на территории Восточного Саяна в начале XXI века (по данным «Службы…» и др.)

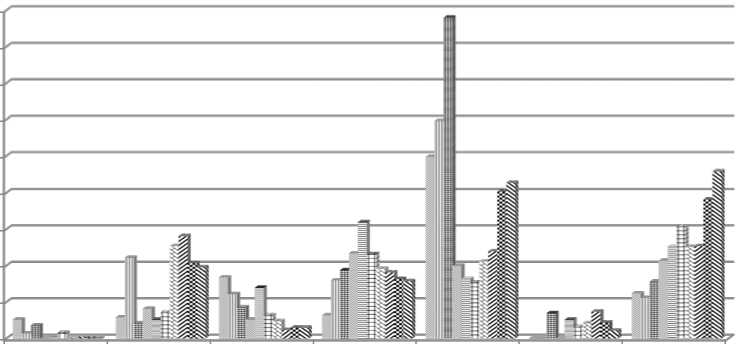

В Манском и Козульском районах наблюдалась противоположная картина – обилие марала за последние десять лет снизилось в несколько раз. В последнем из них численность снизилась в 5,6 раз, а на территории охотугодий Ачинского района следы марала вот уже четыре года не отмечаются в ходе проведения учетных работ.

б

Рис. 4. Динамика послепромысловой численности марала в Козульском (а) и Манском (б) районах (по данным Службы… и др.)

По коэффициенту вариации (см. табл. 3) можно судить о хронологической и пространственной устойчивости популяций. В Емельяновском районе насчитывала в среднем за 10 лет 73 особи маралов. Коэффициент вариации в среднем равнялся 64%. В Краснотуранском районе численность марала была близка к таковой в Емельяновском и составляла 95 животных, но ее вариабельность была значительно меньшая (С= 35%). В Новоселовском районе уровень численности и коэффициент вариации были близки к смежному Краснотуранскому, но сильно отличались от Емельяновского.

Чрезвычайно сильно варьировала численность марала в окраинных Сухобузимском (С = 83%) и Ачинском районах (С = 156%). Средняя численность маралов на данной территории была невелика, 10летний ряд наблюдений отражал состояние популяций в отрогах Восточного Саяна. На колебания численности влияли регулярные миграции и ряд лимитирующих факторов, в основном незаконная охота, а также в некоторые годы глубокоснежные зимы и крупные хищные млекопитающие. Все вместе взятое отражает неустойчивость населения марала в пределах северной оконечности ареала.

Остальные группировки марала также достаточно четко разделяются по уровню коэффициента вариации. Прослеживается связь этого показателя с размерами районов, величиной обитающей там популяции и состоянием среды обитания на достаточно большом пространстве. По величине коэффициента вариации численность популяций марала на исследуемой территории можно сгруппировать и представить, таким образом, их состояние. Всего одна популяция имела коэффициент вариации – 156%. Такое же количество популяций – всего одна – характеризовалась минимальной вариабельностью 35%. Несколько большее количество – пять – укладывалось в границы колебаний коэффициента вариации от 40 до 55%. В наибольшем числе районов – шести – вариабельность выражалась коэффициентом вариации от 60 до 70% и только в одном случае он колебался от 80 до 85%. Судя по этому критерию, наименее устойчивыми оказались две группировки, которые отличались высокими показателями коэффициента вариации – от 80 до 156%. Из всего ряда 6 районов характеризовались минимальными коэффициентами вариации от 35 до 55%, что позволяет допустить их стабильное состояние. Остальные занимали различные места в этой примерной оценочной шкале, но все же были ближе к последним.

Многолетние ряды численности марала на исследуемой территории позволили нам использовать такой показатель, как скорость роста (сокращения) популяции. Он чрезвычайно удобен в сравнительном популяционном анализе как хороший индикатор общего состояния населения. Конечная скорость роста – темп увеличения размера популяции в расчете на 1 особь и за единицу времени: λ= еr, где е – основание натурального логарифма, а r – экспоненциальная скорость роста [8]. При λ > 1 численность популяции от времени t до времени t + 1 увеличивается; при λ < 1 – уменьшается и при λ = 1 остается неизменной [8]. Тот или иной тип приспособленности необязательно связан с высокой адаптивностью популяции в результате высоких темпов размножения, но она может возникать и как следствие высокой выживаемости наиболее приспособленных [22].

Это дает основание сгруппировать отдельные популяции марала в зависимости от величины λ (табл. 4). При отсутствии эксплуатации животных каждый множитель роста отражает отношение рождаемости и смертности. Баланс между этими переменными свидетельствует о приспособленности популяции и косвенно говорит о степени оптимальности среды обитания. Таким образом, он приобретает общее оценочное значение.

Таблица 4

Характер состояния (приспособленности) территориальных группировок (субпопуляций) маралов на территории хребта Восточный Саян

|

Положительная приспособленность (λ > 1) /Территория обитания марала от всей площади района, % |

Отрицательная приспособленность (λ < 1) /Территория обитания марала от всей площади района, % |

Нейтральная приспособленность (λ = 1) /Территория обитания марала от всей площади района, % |

|

Территориальная группировка марала в Курагинском районе / более 90 |

Территориальная группировка марала в Ачинском районе (хр. Арга) / менее 10 |

Территориальная группировка марала в Манском районе / менее 30 |

|

Территориальная группировка марала в Партизанском районе / более 90 |

Территориальная группировка марала в Сухобузимском районе (Енисейский кряж) / менее 10 |

Территориальная группировка марала в Новоселовском районе / менее 20 |

|

Территориальная группировка марала в Саянском районе / более 90 |

Территориальная группировка марала в Козульском районе / менее 20 |

|

|

Территориальная группировка марала в Березовском районе / более 80 |

Территориальная группировка марала в Емельяновском районе / менее 20 |

|

|

Территориальная группировка марала в Балахтинском районе / более 90 |

||

|

Территориальная группировка марала в Краснотуранском районе / более 80 |

||

|

Территориальная группировка марала в Ирбейском районе / более 90 |

||

|

Территориальная группировка марала в Идринском районе / более 90 |

Выводы

-

1. Анализируя опубликованные материалы и сведения, полученные от охотников и специалистов охотничьего хозяйства, можно сделать вывод о скачкообразном характере колебаний численности марала.

-

2. С начала второй половины ХХ века на территории Восточного Саяна просматривается стабилизация, временами – нарастание ресурсов в отдельные десятилетия (1950–1960-е; 1980-е; 1990–2000-е).

-

3. На территории охотугодий хр. Восточный Саян среднемноголетняя плотность населения марала относительно низка, в среднем составляет 0,83±0,12 особей на тыс. га, но в отдельных стациях, слабо освоенных человеком, иногда приближается к 4 и даже 6 особям на 1000 га.

-

4. Стабилизация поголовья маралов наметилась в последние два года. Оно колеблется в пределах 5,5–5,9 тыс. особей, с тенденцией к росту. С 2002 по 2011 год количество зверя увеличилось на 52%.

-

5. При анализе статистических материалов сделан вывод о степени хронологической и пространственной устойчивости населения марала в разных участках хр. Восточный Саян. Судя по коэффициенту вариации (С,%) и конечной скорости роста популяции (λ), наименее устойчивыми оказались две территориальных группировки марала, расположенные в северной части ареала – в Сухобузимском и Ачинском районах, что подтверждается и нашими полевыми исследованиями. Большую антропогенную нагрузку испытывает население зверей на периферических частях ареала, расположенных в предгорьях в зоне, доступной для вездеходного и снегоходного транспорта, с тенденцией к быстрому снижению ресурсов. Остальные популяции марала, особенно обитающие в горных труднодоступных районах, показывают относительную стабильность.

-

6. Прогноз на ближайшие десятилетия вызывает тревогу. Наблюдающееся усиление техногенных воздействий (проведение транспортных коммуникаций, массовые рубки леса и пр.), а также пожары, браконьерство, хищничество волка, бурого медведя могут привести к снижению численности марала, что несомненно усилится при слабой охране животных.

-

7. Меры сохранения марала: охрана оптимальных биотопов, мест сезонной концентрации; регулирование сроков охоты; усиление борьбы с браконьерами и волком; разработка и внедрение стратегии управления популяциями.