Динамика российского сегмента интернет-торговли и платежей

Автор: А. Полякова

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 12 (73), 2018 года.

Бесплатный доступ

Развитие интернет-торговли, которая растет в России высокими темпами, меняет модель потребления и приводит к сокращению индивидуальных транзакционных издержек покупателя за счет снижения затрат времени на приобретение товаров и цены.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176940

IDR: 170176940

Текст научной статьи Динамика российского сегмента интернет-торговли и платежей

Развитие интернет-торговли, которая растет в России высокими темпами, меняет модель потребления и приводит к сокращению индивидуальных транзакционных издержек покупателя за счет снижения затрат времени на приобретение товаров и цены.

Доля интернет-продаж в совокупном объеме реализации невелика: объем онлайн-торговли составляет порядка 3% от общего оборота розничной торговли1 в РФ. Однако данный сегмент характеризуется высокими темпами роста. За 2017 г. рынок вырос на 13% до 1,04 трлн руб. (за 2016 г. рост составил 21%)2. По предварительным данным, рост рынка в I квартале 2018 г. превысил средний показатель 2017 г. и по итогам текущего года, согласно прогнозам, его российский сегмент вырастет до 1,25 трлн руб., а трансграничный – до 470 млрд руб.3.

Сам факт обращения продавца к этой форме торговли оказывает положительное влияние на рост продаж в оффлайн сегменте, так как многие покупатели используют онлайн-магазины как источник информации для принятия решения о покупках: в 2017 г. поиск информации о товарах и услугах являлся третьей по популярности целью выхода в интернет среди российского населения ( рис. 1 ) (51,7% респондентов указали на это)4.

Следует также отметить, что по сравнению с 2013 г. прирост доли россиян, использовавших интернет для поиска информации о товарах и услугах, был третьим по величине (+14,6 п.п.) после социальных сетей (+15,7 п.п.) и финансовых операций (+21,4 п.п.)5. Об использовании интернета для покупки товаров или услуг сообщали 12,2% респондентов в 2013 г. и 18,9% – в 2017 г.

Сегмент интернет-торговли имеет большие перспективы роста. В качестве потенциальных российских покупателей можно рассматривать интернет-пользователей, численность которых в Российской Федерации растет. Из числа обследованных Росстатом в 2017 г. домашних хозяйств6 76,3% имели доступ к интернету, причем 72,6% – широкополосный

12(73) 2018

Рис. 1. Доля населения, использовавшего интернет, в разрезе целей его использования, % от общей численности населения, использовавшего интернет в течение последних 3 месяцев

доступ. Вполне закономерно, что доступ выше среди горожан: значение этого показателя среди городских домохозяйств составило 79,5 против 66,5% в сельской местности.

Обратимся к более детальным характеристикам современного российского сегмента интернет-торговли. В 2017 г. он на 64% был представлен внутренней торговлей и на 36% – трансграничной (для сравнения: в 2013 г. при объеме интернет-торговли в 544 млрд руб. 76% приходилось на внутреннюю торговлю и 24% – на трансграничную). Наиболее существенный вклад в увеличение объемов рынка в 2017 г. обеспечила трансграничная торговля, рост которой составил 24%, в то время как он-лайн-продажи на внутреннем рынке выросли на 8%.

В товарной структуре интернет-торговли в 2017 г. наибольшую долю составляли продажи бытовой техники и электротоваров (35% – на локальном рынке, 33% – на трансграничном рынке), а также одежды и обуви (27% – на локальном рынке, 38% – на трансграничном рынке)1.

Основной объем импорта из зарубежных интернет-магазинов (91% посылок) поступает из Китая, 3% – из стран ЕС и 2% – из США. Распределение затрат россиян следующее: 53% приходится на Китай, 22% – на ЕС и 12% – на США. 61,4% от всех зарубежных транзакций приходится на покупки, стоимость которых не превышает 22 евро и 22,2% транзакций – на покупки, стоимость которых находится в пределах от 22 до 50 евро.

12(73) 2018

По данным Росстата, 4 из 5 россиян в возрасте старше 15 лет хотя бы один раз совершали покупки в интернет-магазинах. При этом только за 2017 г. заказами товаров или услуг через интернет воспользовались 32,6 млн чел. (36,4% всей интернет-аудитории в возрасте 15–74 лет). По сравнению с 2013 г. численность пользователей интернет-торговли выросла почти вдвое (на 94%), а благодаря проникновению каналов широкополосной связи в сельскую местность число активных интернет-поку-пателей за тот же период в сельской местности увеличилось на 147,7%. Что касается изменения масштабов проникновения интернет-торговли, то с 17,9% в 2013 г. доля городского населения старше 15 лет, пользующегося интернетом для заказа товаров или услуг, выросла до 32,6% в 2017 г.

Если анализировать другую часть российской аудитории старше 15 лет – тех, кто не использует интернет для заказа товаров или услуг, можно обнаружить, что больше половины из них (54,5%) предпочитают традиционный способ совершения покупок, а практически 42% заявляют об отсутствии необходимости или интереса к совершению такого рода операций. Причем доля респондентов, разделяющих подобное мнение, одинакова среди городских и сельских жителей. В разрезе типов поселений расхождения в оценках среди сторонников отказа от совершения покупок в интернете минимальные.

Другие мотивы отказа также весьма показательны. Так, 17,8% россиян в возрасте старше 15 лет, не использовавших интернет для заказа товаров или услуг, заявляют об отсутствии доверия к такого рода покупкам. В частности, одними из наиболее значимых факторов сдерживания интернет-торговли в России являются отсутствие уверенности в надежности поставщика или транспортной организации, силами которой будет осуществлена доставка. Многочисленные жалобы на нарушение сроков поставки, пересортицу, несоответствие качества заявленному, повреждения при доставке подрывают доверие населения даже к добросовестным интернет-ритейлерам.

Примечательно, что уровень проникновения широкополосного интернета и степень обеспеченности пользователей соответствующими устройствами не являются препятствием для развития интернет-торговли в России: менее 1% респондентов указывают отсутствие технической возможности или технические ограничения в качестве причины, по которой они не совершали заказ товаров или услуг через интернет. Известно, что по данному параметру Россия превосходит большинство стран Европы и США. Более существенной проблемой является декларируемый в качестве причины недостаток навыков для заказа товаров или услуг через интернет, о чем сообщают 5,3% городских жителей и 7,1% сельских жителей из числа тех, кто не пользовался интернетом для заказа товаров или услуг в 2017 г.

На протяжении длительного времени в России значимым фактором, ограничивавшим развитие интернет-торговли, был недостаточно высокий уровень развития платежной инфраструктуры. В значительной степени эту проблему удалось преодолеть, однако среди населения соответствующие сомнения еще актуальны. Так, 5,0% городских жителей и 3,6% сельских отказываются от совершения покупок в интернете из-за опасений скомпрометировать свою платежную карту. Столь же распространенным является нежелание раскрывать в сети персональные данные (в среднем 4,9% россиян старше 15 лет, не использовавших интернет для заказа товаров или услуг в 2017 г.).

12(73) 2018

Если обратиться к фактору развития платежной системы, то среди значимых изменений, произошедших с 2013 г., можно назвать существенное увеличение доли банковских карт в совокупном объеме платежей за товары и услуги, заказанные через интернет. Так, если в 2013 г. в структуре платежей преобладали наличные деньги, выдаваемые курьеру по факту доставки (45,4% респондентов упоминали их как основное средство платежа), а банковские карты использовались в 39,3% случаев, то к 2017 г. доля платежей наличными сократилась до 33,9%, тогда как платежи картами упоминали 75,9% опрошенных россиян.

Примечательно различие в положении городских и сельских жителей применительно к способам оплаты покупок в интернет-магазинах: если в 2013 г. вторым по популярности способом совершения платежа был перевод через отделение Почты России (30,9%; банковская карта – 33,9%), то к 2017 г. платежи через Почту России использовал лишь каждый пятый житель сельской местности, а банковские карты стали распространены практически в той же степени, что и в городе (71,5 против 76,7%).

Количество активных банковских карт в России на конец 2017 г. составляло 157,6 млн единиц, что в 1,4 раза больше, чем в конце 2013 г. и в 2,8 раза, чем в конце 2008 г. При этом объемы операций выросли более существенно: в 2,1 раза с 2013 г. и в 6,8 раза с 2008 г.

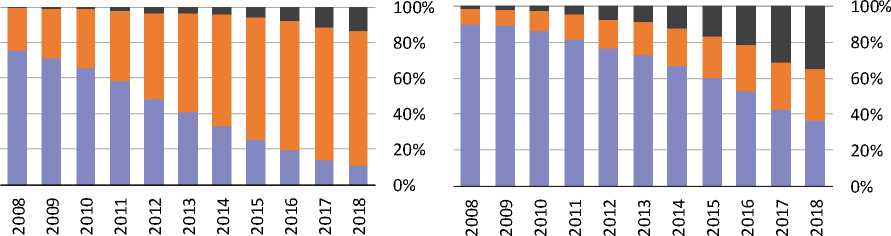

Рост числа карт в обращении сопровождается изменением их структуры. Так, если в 2008 г. 75,5% общего количества операций приходилось на снятие наличных, а на долю оплаты товаров и услуг – лишь 24,0%, то к 2012 г. величины сравнялись (48,2 и 48,0% соответственно), а в 2017 г. три четверти всех операций с использованием банковских карт были связаны с оплатой товаров или услуг ( рис. 2 ). Это обстоятельство указывает на постепенный отказ российского населения от наличного денежного оборота в пользу безналичного.

Однако с позиции стоимостного объема операций распределение долей пока не в пользу электронной оплаты покупок: в I квартале 2018 г. лишь 28,6% совокупного объема транзакций были связаны с оплатой товаров, тогда как на долю снятия наличных средств через банкоматы приходилось 36,6%. Также необходимо обратить внимание на рост доли прочих операций (до 34,8%) в общей стоимости совершенных с помощью банковских карт транзакций. Данные операции включают, помимо прочего, переводы между картами.

С точки зрения абсолютных значений примечателен тот факт, что в 2017 г. с помощью банковских карт было оплачено товаров и услуг на сумму 16066,5 млрд руб., а снято наличных средств через банкоматы

12(73) 2018

■ Прочие

■ Оплата товаров и услуг ■ Прочие

■ Снятие наличных

■ Снятие наличных

■ Оплата товаров и услуг

Рис. 2. Удельный вес соответствующих операций в совокупном количестве (слева) и стоимостном объеме (справа) операций, совершенных с использованием банковских карт (2018 г. – данные за I квартал)

Источник: Операции, совершенные на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов / Центральный Банк. URL: sys/

в 1,6 раза больше (25707,5 млрд руб.). Тем не менее значимость электронных платежных средств в российской экономике стабильно растет. Если соотносить сумму средств, направленных россиянами на оплату товаров и услуг в России и за рубежом с использованием банковских карт, с величиной розничного товарооборота и объемом платных услуг населению, то соотношение по данным 2017 г. составит 41,6%. Для сравнения: в 2013 г. значение данного соотношения составляло 16,9%, а в 2008 г. – 4,5%.

Анализ представленных выше данных об активности использования банковских карт россиянами в разрезе регионов позволяет установить реальные масштабы межрегиональной дифференциации. Так, в I квартале 2018 г. Москва и Московская область вместе взятые стали единственной в России территорией, где стоимостной объем операций по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт превысил объемы снятия денежных средств через банкоматы (на 22%). В других же регионах стоимостные объемы транзакций по оплате товаров и услуг формируют не более 80% (Республика Коми) от объема снимаемой наличности, а минимальные значения составляют 4 и 5% соответственно в Чеченской республике и в Ингушетии. В среднем по стране в начале 2018 г. на один рубль, снятый через банкомат, приходилось 0,67 рубля, переведенных в оплату товаров и услуг.

Что касается частоты использования электронных платежных инструментов для оплаты товаров и услуг в сопоставлении с частотой транзакций по снятию наличных, только в семи регионах снятие наличных происходит чаще. Лидером по этому показателю является г. Москва, где на одну операцию снятия наличных приходится 20,7 транзакций по оплате товаров и услуг, тогда как в среднем по стране – 6,7.

Таким образом, в условиях развития интернет-торговли и платежей происходит динамичное изменение приоритетов потребителей, параметров частоты и количества потребления. Интернет-сегмент рынка в сравнении с традиционным обладает специфическими признаками, и, хотя и характеризуется относительно небольшой долей, имеет существенный потенциал роста и способен стать фактором изменения объемов традиционного сегмента. Эти факторы вкупе с глобальным характером интернет-торговли требуют развития правовых норм и финансовых инструментов для регулирования данного сектора.•

12(73) 2018