Динамика состояния экосистемы озера Котокель

Автор: Бобкова Екатерина Андреевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются изменения состояния отдельных элементов экосистемы озера Котокель, произошедшие в результате антропогенного эвтрофирования.

Элодея, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна

Короткий адрес: https://sciup.org/148181000

IDR: 148181000 | УДК: 502.51(285)(571.54)

Текст научной статьи Динамика состояния экосистемы озера Котокель

Озеро Котокель расположено на восточном побережье Байкала в 2 км от него, между устьями рек Турка и Кика. Высота озера над уровнем Байкала составляет 5 м. Площадь водного зеркала - 68,9 км2, средняя глубина - 3,5 м, максимальная - 14 м. В северной части озера находится большой каменистый остров Монастырский площадью 2,3 км2.

Озеро относится к водоемам с очень малым удельным водосбором (показатель удельного водосбора - 2,7). Площадь водосбора составляет 183 км2. В озеро впадает несколько ручьев и больше десятка ключей, вытекает одна речка Исток, которая фактически является протокой, соединяя Котокель с р. Коточик, левым притоком р. Турка. Это слабопроточный аккумулятивный водоем с замедленным водообменом. Среднегодовые и внутригодовые колебания уровня воды в озере незначительны и не превышают 1 м. Самый низкий уровень воды в озере отмечался в 2005 г. с начала систематических наблюдений начиная с 1986 г.

Донные осадки достаточно разнообразны и представлены тонкими зеленовато-бурыми илами (около 60% площади дна), заиленными песками (более 20%), песками (до 20%), реже - гравием и галькой. Береговая линия преимущественно песчаная, реже каменистая, местами заболоченная.

В теплое время года озеро значительно прогревается и температура воды в среднем составляет 18-21 °C [2]. Температурный режим озера благоприятен для развития гидробионтов.

Воды оз. Котокель относятся к маломинерализованным (40-60 мг/л), гидрокарбонатно-кальциевым первого типа, близким к нейтральной активной реакции среды (pH). Согласно комплексной экологической классификации поверхностных вод суши, вода в озере по боль шинству гидрохимических показателей относится к умеренно загрязненным, на отдельных участках по содержанию биогенов и органического вещества - к загрязненным [9].

Высшая водная растительность. В оз. Котокель произрастают макрофиты, широко распространенные в водоемах Центральной Сибири. Особо стоит отметить новый вид в водоемах бассейна Байкала - элодею канадскую (Elodea Canadensis). В Котокеле элодея официально была зарегистрирована в 1986 г. в районе северного и северо-западного побережья озера [4]. По данным мониторинговых исследований Вос-тсибрыбниипроекта [5], к 1988 г. сплошные заросли элодеи распространились на юг до мыса Осиновый, а уже плавающие растения были отмечены и в южной части озера. В 1992-1993 гг., достигнув пика своего развития, элодея наблюдалась вдоль северного, северо-западного и югозападного берегов, занимая прибрежную полосу и заливы. Сплошные заросли элодеи наблюдались до глубины 2-3 м, плавающие «острова» элодеи распространились по всему озеру. Но начиная с 1994 г. ситуация резко изменилась: исчезли плотные заросли в мелководной части озера, уменьшилась общая фитомасса. А к 1997 г. элодея практически исчезла и встречалась лишь единичными растениями на некоторых участках литорали [6]. Из погруженных макрофитов по площади зарастания с 1998 г. стали преобладать роголистник (Ceratophyllum demersum) и рдесты (Potamogeton crispus, Potamogeton compressus), являющиеся видами-индикаторами умеренно загрязненных и загрязненных вод [11].

По данным Востсибрыбцентра [7] начиная с 2000 г., элодея фактически не встречается: они исчезли даже в южной части озера и на всех заливах, где раньше занимали всю территорию. Не встречалась элодея канадская и в 2003 г., несмотря на очень низкий уровень воды. В настоящее время дно озера до глубин 2-3 м заняты рдестом и роголистником. Ближе к берегу (глубина 1,5-2,0) наблюдаются заросли гречихи и кубышки, реже — кувшинки. Вдоль берега во многих местах в общей массе растет тростник, рогоз и камыш развиты значительно слабее.

Фитопланктон. Значительные изменения произошли в планктонном комплексе водорослей оз. Котокель. Например, заметно увеличилось видовое разнообразие водорослей. Если в 1966 г. исследованиями Н.Л. Антоновой и Г.И. Помазковой [1] в планктоне озера было отмечено 50 видов и внутривидовых форм водорослей, то уже к 1986 г. сотрудниками Востсибрыбнии-проекта [6] было обнаружено 88 видов и разновидностей, в 1991-1993 гг. - 92 [5]. Существенному изменению подверглись видовые соотношения других групп фитопланктона. Если в 1986 г. доминировали диатомовые водоросли, а синезеленые и пирофитовые значительно развивались лишь во время «цветения», то уже в 1991-1993 гг. доминантами становятся синезеленые, а диатомовые переходят в субдоминанты.

Увеличилась и общая биомасса водорослей. Максимальные значения биомассы фитопланктона в 1966 г. составляли около 7,8 г/м3, в 1986 г. - 17 г/м3, а в 1991-1993 гг. - 40 г/м3, в 1997 г. - 42 г/м3 [6]. Из-за очень высоких уровней продукции и биомассы фитопланктона исследователи рассматривают оз. Котокель как эвтрофный водоем высшей градации, подверженный сильному антропогенному прессу. Выпадает из этого показателя только 1998 г., когда снизилось количество видов до 42, а биомасса не превышала 15 г/м3, что связано с повышением уровня воды в озере из-за обильных дождей [И].

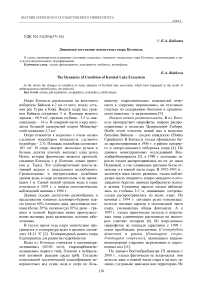

Зоопланктон. Подробное изучение зоопланктона озера были начато со второй половины XX в. Так, по данным Н.Л. Антиповой и Г.И. Помазковой [1], в июне-сентябре 1966 г. численность зоопланктона составляла 228 тыс. экз./м3, биомасса - 2,48 г/м3. Максимальные значения биомассы в период их наблюдений отмечались в июне, когда преобладали такие виды, как р. Mesocyclops, Bosmina longirostris и Asplanchna priodonta. В июле-августе 1979 г. численность зоопланктона варьировала в пределах от 72,0 до

120,0 тыс.экз./м3, биомасса - 2,2-3,7 г/м3 [14].

По данным сотрудников Востсибрыбниипро-екта [6], в 1986 г. зоопланктон водоема был представлен 32 видами, из которых наибольшим разнообразием отличалась группа коловраток (17 видов и форм); веслоногих ракообразных было отмечено 5 видов, ветвистоусых - 10. А комплекс доминирующих видов состоял из Asplanchna priodonta, Keratella quadrata, Mesocyclops leuckarti, Daphnia longispina hyalina. При этом численность зоопланктона варьировала от 110,96 до 511,85 тыс. экз./м3, биомасса - от 0,62 до 3,24 г/м3. Этими же исследователями в теплое время 1991-1992 гг. отмечено сужение списка видов (до 21), изменение соотношения основных групп и, что характерно, зафиксировано увеличение числа мелких форм ветвистоусых ракообразных, особенно Chydorus sphaericus, наличие которого свидетельствует об эвтрофикации водоема [5]. Соответственно значительно снижаются количественные показатели зоопланктона озера: численность составляла 95,9 тыс. экз./м3, биомасса - 0,83 г/м3.

В дальнейшем, по данным мониторинговых исследований, отмечается высокий уровень развития зоопланктона, который в мае и июле 1997 г. был представлен 20 видами, из которых 11 видов коловраток, 2 - веслоногих и 7 - ветвистоусых ракообразных [6]. К доминирующим видам присоединился Chydorus sphaericus. При этом хидориды были особенно многочисленными в период значительного прогрева воды в середине июля. Если в 1993 г. численность зоопланктона составила 124,7 тыс. экз./м3, биомасса - 1,35 г/м3, а уже 1997 г. отмечается увеличение количественных показателей планктонного сообщества - 336,54 тыс. экз./м3 и 2,0 г/м3 соответственно.

В дальнейшем, по данным В.П. Павлицкой [8], тенденция изменения в размерной структуре зоопланктона в сторону преобладания мелких особей продолжалась, как и в 1991-1998 гг. Так, например, мелких ракообразных было до 53% общей численности и 69% общей биомассы зоопланктона. Также была отмечена крупная коловратка Brachionus diversicornis homoceros - обычный представитель водоемов повышенной трофности. Численность зоопланктона была максимальной за последние годы. Биомасса была достаточно высокой и близкой к уровню прежних лет - 2,0 г/м3 (рис. 1).

Численность, тыс.экз./мЗ Биомасса, г/мЗ

Рис. 1. Основные показатели развития зоопланктона в 1966-2003 гг.

В последние годы в зоопланктоне оз. Кото-кель по-прежнему доминировали эвритермные виды, характерные для мезоэвтрофных водоемов. Прежде всего, это Chydorus sphaericus^ составивший в августе 85% общей численности и 80% общей биомассы. Общая численность зоопланктона составила 300 тыс. экз./м3, биомасса -1,9 г/м3 [7]. Таким образом, количественные показатели развития зоопланктона приблизились к значениям предыдущих лет. Однако по сравнению с 1986 г. произошло обеднение видового состава и увеличение доли мелкофракционного зоопланктона, что свидетельствует о продолжающемся процессе эвтрофирования оз. Котокель.

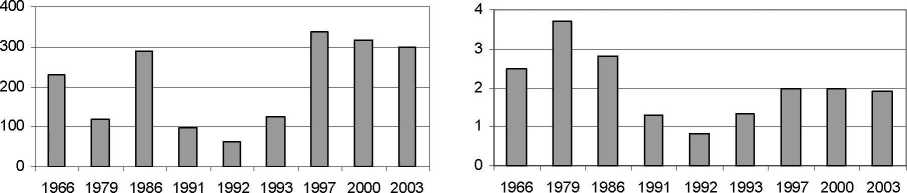

Зообентос. Первые сведения по зообентосу оз. Котокель имеются в ранних работах М.М. Кожова [4]. В ней указывается, что биомасса бентоса в июле 1935 г. составляла на песчаных и илисто-песчаных грунтах 2,25-6,96 г/м2, на илистых - 0,92-1,93 г/м2, средняя по озеру -2,36 г/м2. Доминирующими группами были моллюски, гаммариды, хирономиды.

По данным комплексных исследований 1986 г. [5], в течение вегетационного сезона донная и зарослевая фауна оз. Котокель, как и прежде, отличалась большим разнообразием и включала представителей 8 систематических групп: моллюски, гаммариды, хирономиды, олигохеты, нематоды, пиявки, остракоды, ручейники. На песках отмечалась наибольшая плотность животных и прежде всего двустворчатых моллюсков и байкальских гаммарид (численность 7,82 тыс. экз./м2, биомасса 71,34 г/м2). На заиленных песках преобладали пелофильные виды хирономид, моллюски, олигохеты. Общее количество животных было гораздо ниже, чем на песках -3,18 тыс. экз./м2, биомасса - 9,85 г/м2.

Фауна темно-серых илов (северо-западная наиболее глубоководная часть озера) была бедна и представлена личинками хирономид с доминированием Е. carbonaria. численность и биомасса были минимальными - 1,25 тыс. экз./м2 и 8,08 г/м2 соответственно. Зообентос серо-зеленых илов, расположенных в южной части озера, был в основном представлен мотылем Ch. plumosus, также многочисленны были остракоды. Численность организмов зообентоса на данном биотопе составила 2,41 тыс. экз./м2, биомасса - 31,88 г/м2. Также высокая численность зообентоса, прежде всего мелких двустворчатых моллюсков и гаммарид, наблюдалась среди зарослей рдеста и роголистника. В целом по озеру численность зообентоса составляла 3,57 тыс. экз./м2, биомасса - 31,48 г/м2. Данное увеличение биомассы донных животных сотрудники Востсибрыбцен-тра объясняют повышенным притоком биогенных веществ от объектов рекреации, которые в первые годы своего функционирования стимулировали количественное развитие зообентоса.

Существенные изменения в сообществе донных животных, по данным мониторинговых исследований [11,6] произошли в 1991-1994 гг. (рис. 2), когда наблюдался максимум в развитии элодеи и разложение большого количества отмерших растений. Эти негативные моменты привели к созданию аноксичных условий и, как следствие, исчезновению многих оксифильных видов. Преобладающими стали хирономиды и олигохеты, доминирующей группой - гаммариды (G. fasciatus и М. Wohlu\ Было также отмечено обеднение биомассы донной фауны: в 1991 г. она составляла 12,34 г/м2, в 1992 г. - 16,7 г/м2 и в 1993 г. - 12,5 г/м2 [5], в 1994 г. - 5,7 г/м2 и в 1997 г, - 1,8 г/м2 [6], в 1998 г. - 3,6 г/м2 и в 2000 г. - 1,8 г/м2 [13].

Численность, тыс.экз./м2

Биомасса, г/м2

Рис. 2. Основные показатели развития зообентоса в 1986-2003 гг.

По данным мониторинговых исследований [7], в летнее время 2003 г. были встречены представители 5 таксономических групп: хирономиды, олигохеты, нематоды, гаммариды и хаобо-риды. По биомассе доминировали хаобориды и хирономиды, по численности - хирономиды и олигохеты. При этом авторы отмечали преобладание эврибионтных, фитофильных видов, из хирономид доминировали виды-индикаторы умеренно загрязненных и загрязненных вод, получили развитие олигохеты, что характерно для водоемов, подверженных загрязнению. Количественные показатели развития зообентоса даже

Видовой состав ихтиофауны , по сравнению с 2000 г. стали значительно ниже. Биомасса донных животных не превышала 0,17 г/м2 при численности 168 экз./м2 [7,9]. Такие данные позволяют говорить о вторичной дистрофности озера. Тем не менее в целом трофический статус озера остается прежним - это эвтрофный водоем.

Ихтиоценоз. В составе ихтиоценоза оз. Котокель ранее отмечалось до 14 видов рыб, изредка заходили из речной системы хариус, сиг и омуль. Динамика состава ихтиофауны озера представлена в табл. 1.

та Котокель в разные годы [9]

Таблица 1

|

Вид |

1950-1951 |

1986-1987 |

1990-1995 |

2000-2003 |

|

Сем. Щуковые Щука |

++++ |

++++ |

+++ |

++ |

|

Сем. Карповые Плотва |

++++ |

++++ |

++++ |

++++ |

|

Елец |

+++ |

+++ |

++ |

++ |

|

Язь |

+++ |

+++ |

++ |

++ |

|

Карась серебряный |

+++ |

++ |

+ |

|

|

Гольян озерный |

++ |

++ |

+ |

-7 |

|

Сазан амурский |

- |

+ |

- |

- |

|

Лещ |

- |

+++ |

++++ |

+++ |

|

Гибрид лещ*плотва |

- |

+++ |

++++ |

++++ |

|

Сем. Налимовые Налим |

++ |

++ |

+ |

-7 |

|

Сем. Окуневые Окунь |

++++ |

++++ |

++++ |

++++ |

|

Сем.Рогатковые Песчаная широколобка |

+++ |

+++ |

+ |

+ |

|

Сем. Вьюновые Сибирская щиповка |

+++ |

+++ |

+ |

+ |

|

Голец сибирский |

++ |

++ |

-? |

-7 |

|

Сем. Сомовые Амурский сом |

- |

- |

+ |

-7 |

Обозначения: ++++ многочисленный вид; +++ обычный; ++ редко встречающийся; + очень редкий (исчезающий); - вид отсутствует (исчезнувший); - ? возможно, исчезнувший

Структура ихтиоценоза оз. Котокель претерпевала серьезные изменения. Завезенный в водоем в 60-х гг. прошлого столетия лещ в начале 90-х гг., в период массового развития элодеи, достиг пика своей численности. В связи с эвтрофикацией озера к редким видам стали относиться обычные раньше елец и язь, а такие не промысловые виды, как щиповка и песчаная широколобка, очень редкими. Фактически исчезли из состава ихтиофауны налим и карась. Несмотря на произошедшие изменения, по составу ихтиофауны озеро остается типичным плотвично-окуневым водоемом [9].

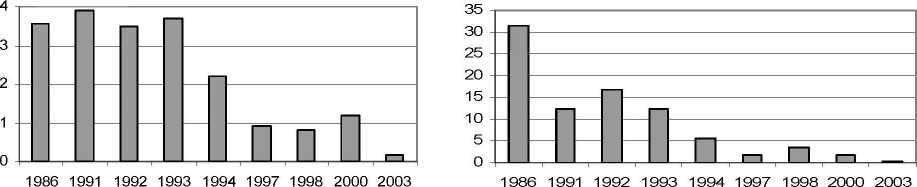

Общая биомасса рыб в озере, по данным сне- циалистов [7], значительно снизилась и составила в 2003 г. всего 36 кг/га, в то время как в 1986 г. биомасса составляла 272 кг/га (рис. 3).

Особенно низка биомасса основных промысловых видов - плотвы и окуня - 20,1 и 12,2 кг/га в 2003 г. против 167,3 и 87,7 кг/га в 1986 г. [9].

Исследователи оз. Котокель [9] выделяют несколько причин катастрофического состояния рыбных запасов в этом водоеме. Во-первых, в конце 80-х - начале 90-х гг. XX в. резко возросла рекреационная нагрузка на водоем. Величины внешних фосфорных нагрузок были близки к предельным, а в 1991 г. они вышли за пределы допустимых [10]. Во-вторых, после массового развития в начале 90-х гг. прошлого столетия проникшей в водоем элодеи канадской последовало затем разложение огромной ее фитомассы. В результате произошло ухудшение газового режима, наблюдались локальные летние и зимние заморы. Еще более усугубило ситуацию естественное снижение уровневого режима воды в озере. В-третьих, в последние годы отмечено резкое снижение (в десятки раз) продуктивности зообентоса, в том числе биомассы моллюсков, наиболее чувствительных к недостатку кислорода, которая уменьшилась по сравнению с 1986 г. в 1000 раз, а гаммарид - в 60 раз [12]. Крайне низка на илах биомасса крупных личинок хирономид. Наряду с заморами на снижение биомассы организмов зообентоса оказал влияние и увеличивший свою численность лещ. Наконец, определенную роль в снижении рыбных запасов сыграли и миграции рыб (в основном леща) из озера в речную систему и Байкал.

Выводы. Озеро Котокель подверглось сильным изменениям, которые касались как количественных, так и качественных характеристик отдельных элементов и экосистемы в целом. Толчком к изменениям послужило поступление в озеро большого количества биогенных элементов от объектов рекреационного типа (на берегах озера расположено около 40 турбаз и домов отдыха), а также проникновение в экосистему в 1986 г. элодеи канадской. Обладая высокой адсорбционной способностью к биогенам, элодея к 1992 г. распространилась по всему озеру, заняв все прибрежные участки глубиной до 2-3 м. Также большое количество биогенов привело к усиленному развитию фитопланктона, при этом сменяется доминантный состав с диатомовых водорослей на синезеленые, что привело к «цветению» воды. Увеличение зарастаемо-сти водоема привело к изменениям в зоопланк-тонном сообществе: отмечаются сужение видового разнообразия и смена доминантных видов в сторону мелких зарослевых форм.

После массового развития элодеи последовало ее разложение, приведшее к созданию анок-сичных условий. На фоне естественного снижения уровня воды это привело к исчезновению многих оксифильных видов в зообентосе озера. Произошло снижение численности и биомассы донных организмов. Доминантами стали эври-бионтные, фитофильные виды, виды-индикаторы умеренно загрязненных и загрязненных вод. Если к 1997 г. показатели развития зоопланктона приблизились к значениям прошлых лет, то состояние зообентоса продолжало ухудшаться и в 2005 г. соответствовало уровню вторичной дистрофности.

Все эти изменения отразились на состоянии ихтиоценоза. Сократилась численность многих видов, некоторые виды исчезли. Оставшиеся виды находятся в неблагоприятных условиях из-за ухудшения условий нагула. Снизилась общая биомасса рыб, озеро практически потеряло ры-

А.Б. Гулгенова. Биотопические группы коллембол юга Витимского плоскогорья бохозяйственное значение.

В целом современное состояние экосистемы озера можно охарактеризовать как катастрофическое. Трофический статус озера - эвтрофный тип водоемов.

Одновременно высокая зарастаемость прибрежных участков озера элодеей, а затем ее раз ложение привели к отложению толстого слоя ила, что весьма негативно отразилось на рекреационной деятельности. Ухудшение состояния ихтиоценоза привело к снижению привлекательности водоема для промышленного и спортивно-любительского рыболовства.