Динамика спортивной результативности сильнейших отечественных и зарубежных прыгунов в длину и тройным с 1980 по 2010 годы

Автор: Черкашин А.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140125262

IDR: 140125262

Текст статьи Динамика спортивной результативности сильнейших отечественных и зарубежных прыгунов в длину и тройным с 1980 по 2010 годы

Ежегодные списки сильнейших отечественных легкоатлетов и сильнейших легкоатлетов мира публикуются на страницах журнала «Легкая атлетика» соответственно с 1975 и 1977 гг. С 1980 г. эти списки стали публиковаться систематически и в полном объеме. За прошедшие с того времени 30 лет произошли существенные изменения в системе спортивной подготовки. При этом вызывает интерес вопрос о том, какое влияние оказало изменение методики подготовки на уровень спортивных достижений сильнейших легкоатлетов мира и нашей страны.

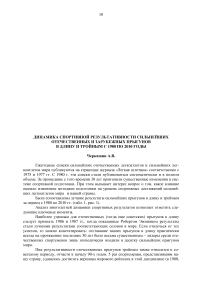

Были сопоставлены лучшие результаты сильнейших прыгунов в длину и тройным за период с 1980 по 2010 гг. (табл. 1, рис. 1).

Анализ многолетней динамики спортивных результатов позволяет отметить следующие ключевые моменты.

Наиболее удачным для отечественных (тогда еще советских) прыгунов в длину следует признать 1986 и 1987 гг., когда показанные Робертом Эммияном результаты стали лучшими результатами соответствующих сезонов в мире. Если отвлечься от тех успехов, то можно констатировать: отставание наших прыгунов в длину практически всегда на протяжении последних 30 лет было весьма существенным – лидеры среди отечественных спортсменов лишь эпизодически входили в десятку сильнейших прыгунов мира.

Пик результативности отечественных прыгунов тройным также относится к советскому периоду, отчасти к началу 90-х годов. 5 раз спортсменам, представлявшим нашу страну, удавалось достигать вершины мирового рейтинга в этой дисциплине (в 1980,

1983, 1984, 1989, 1991 гг.). Очень близки к этому они были в 1986, 1988, 1990 и 1994 гг. Последующий период выступлений явно не может быть записан нашим специалистам тройного прыжка в актив.

Таблица 1

Лучшие результаты в мире (М) и среди отечественных (О) легкоатлетов за период с 1980 по 2010 гг. в прыжках в длину и тройным

|

Год |

1980 |

1981 |

1982 |

1983 |

1984 |

1985 |

1986 |

1987 |

1988 |

1989 |

1990 |

||

|

Тройной |

М |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

13.68 |

14.04 |

14.54 |

14.52 |

14.54 |

|

|

О |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

н.п. |

14.54 |

14.52 |

14.54 |

||

|

Длина |

М |

7.06 |

6.96 |

7.20 |

7.43 |

7.40 |

7.44 |

7.45 |

7.45 |

7.52 |

7.24 |

7.35 |

|

|

О |

7.06 |

6.83 |

6.86 |

7.04 |

7.29 |

7.31 |

7.34 |

7.39 |

7.52 |

7.24 |

7.35 |

||

|

i1 |

Тройной |

М |

17.35 |

17.56 |

17.57 |

17.55 |

17.46 |

17.97 |

17.80 |

17.92 |

17.77 |

17.62 |

17.93 |

|

О |

17.35 |

17.16 |

17.42 |

17.55 |

17.46 |

17.69 |

17.78 |

17.77 |

17.69 |

17.62 |

17.90 |

||

|

Длина |

М |

8.54 |

8.62 |

8.76 |

8.79 |

8.71 |

8.62 |

8.61 |

8.86 |

8.76 |

8.70 |

8.66 |

|

|

О |

8.18 |

8.16 |

8.20 |

8.33 |

8.38 |

8.30 |

8.61 |

8.86 |

8.46 |

8.33 |

8.32 |

||

|

Год |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

||

|

Тройной |

М |

14.54 |

14.62 |

15.09 |

14.98 |

15.50 |

15.33 |

15.20 |

15.12 |

15.07 |

15.32 |

15.25 |

|

|

О |

14.54 |

14.62 |

15.09 |

14.94 |

15.08 |

15.08 |

15.09 |

14.41 |

14.59 |

15.32 |

15.25 |

||

|

Длина |

М |

7.37 |

7.48 |

7.21 |

7.49 |

7.07 |

7.12 |

7.05 |

7.31 |

7.26 |

7.09 |

7.12 |

|

|

О |

7.24 |

7.04 |

7.02 |

7.20 |

6.95 |

6.90 |

7.05 |

6.99 |

6.99 |

7.04 |

7.12 |

||

|

i1 |

Тройной |

М |

17.78 |

17.72 |

17.86 |

17.68 |

18.29 |

18.09 |

17.85 |

18.01 |

17.59 |

17.71 |

17.92 |

|

О |

17.75 |

17.48 |

17.65 |

17.62 |

17.42 |

17.30 |

17.44 |

17.65 |

17.40 |

17.46 |

17.44 |

||

|

Длина |

М |

8.95 |

8.68 |

8.70 |

8.74 |

8.71 |

8.58 |

8.63 |

8.60 |

8.60 |

8.65 |

8.41 |

|

|

О |

8.27 |

8.35 |

8.24 |

8.29 |

8.34 |

8.27 |

8.30 |

8.38 |

8.06 |

8.34 |

8.31 |

||

|

Год |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

||||

|

Тройной |

М |

14.95 |

15.29 |

15.34 |

15.11 |

15.23 |

15.28 |

15.39 |

15.14 |

15.25 |

|||

|

О |

14.83 |

15.18 |

15.34 |

15.11 |

15.23 |

15.14 |

15.32 |

15.14 |

14.68 |

||||

|

Длина |

М |

7.42 |

7.06 |

7.33 |

7.04 |

7.12 |

7.21 |

7.12 |

7.10 |

7.13 |

|||

|

О |

7.42 |

6.94 |

7.33 |

7.04 |

7.11 |

7.21 |

7.04 |

6.97 |

7.13 |

||||

|

i1 |

Тройной |

М |

17.86 |

17.77 |

17.92 |

17.81 |

17.71 |

17.90 |

17.67 |

17.73 |

17.98 |

||

|

О |

17.39 |

17.17 |

17.68 |

17.32 |

17.42 |

17.48 |

17.48 |

17.22 |

17.12 |

||||

|

Длина |

М |

8.52 |

8.53 |

8.60 |

8.60 |

8.56 |

8.66 |

8.73 |

8.74 |

8.47 |

|||

|

О |

8.19 |

8.23 |

8.21 |

8.15 |

8.17 |

8.29 |

8.15 |

8.16 |

8.25 |

||||

* н.п. – официальные соревнования в женском тройном прыжке не проводились

Одна из причин утраты российскими прыгунами ведущих позиций в последние годы связана со снижением конкуренции на внутренних стартах. В каждом виде горизонтальных прыжков 3–5 человек активно борются за попадание в национальную сборную команду и показывают результаты международного уровня, далее следует значительный отрыв по результативности (30–60 см) до группы спортсменов, показывающих относительно невысокие результаты.

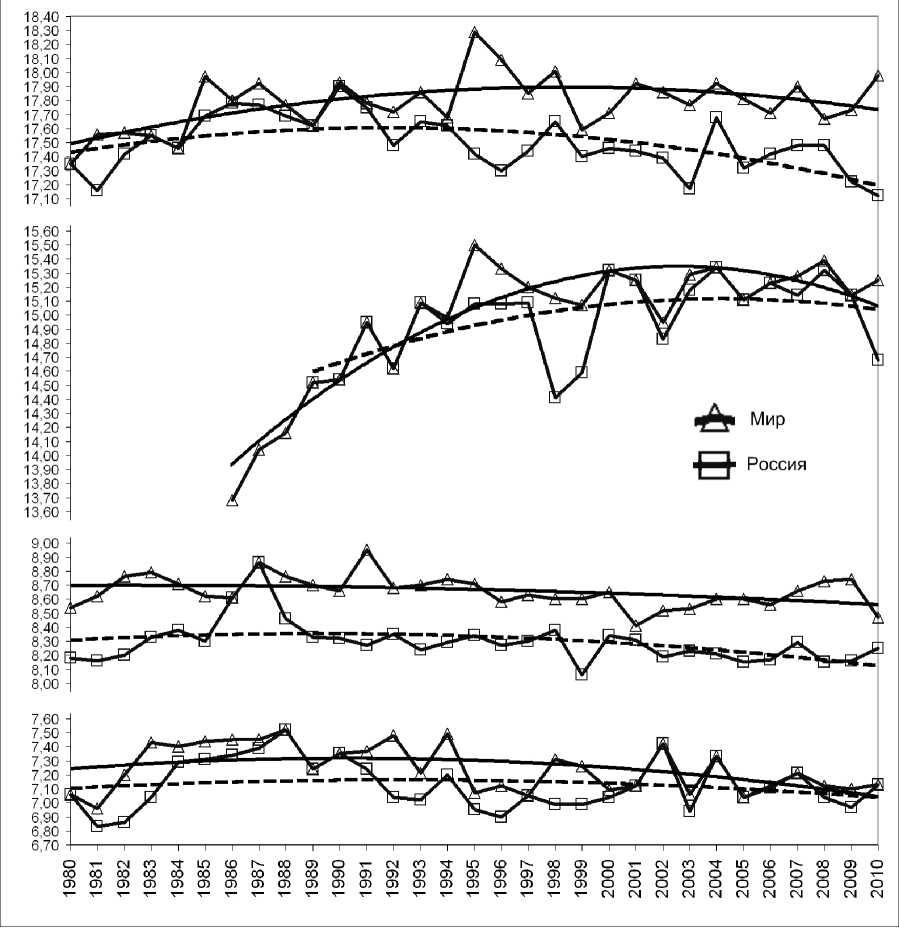

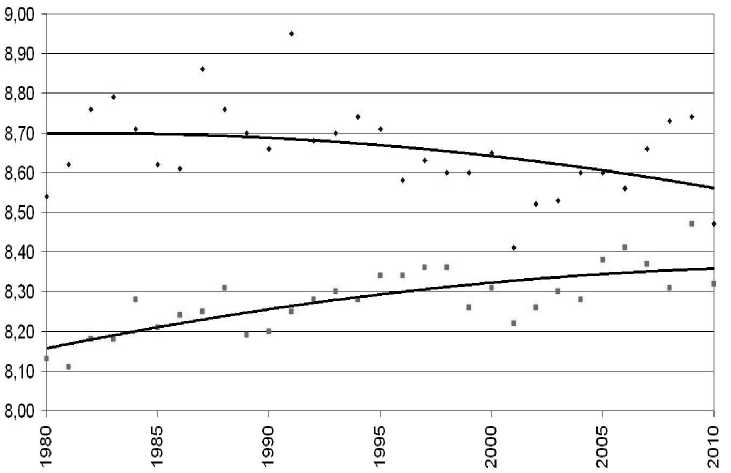

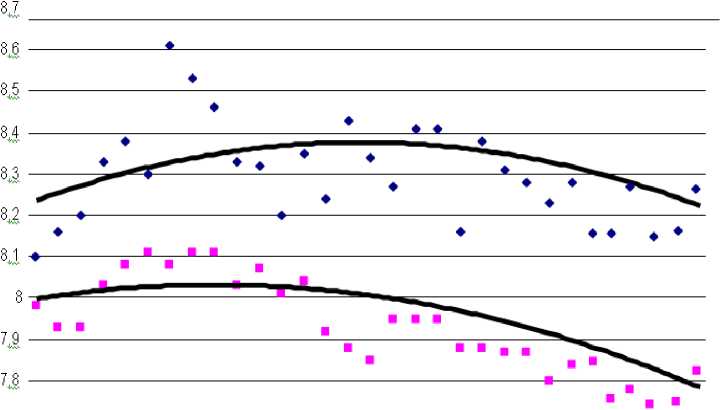

Статистический анализ результатов лучших прыгунов за последние 30 лет показал наличие противоположных тенденций на мировой и российской спортивных аренах (рис. 2, 3).

Если среди спортсменов мировой элиты в прыжках в длину наблюдается усиление конкуренции, о чем свидетельствует уменьшение диапазона между первым и десятым результатами (сближение кривых на рис. 2), то на российском уровне конкуренция год от года снижается, на что указывает рост диапазона между первым и десятым результатами (расхождение кривых, рис. 3). В тройном прыжке ситуация аналогична.

Рис. 1 Соотношение лучших мировых и отечественных достижений в прыжках в длину и тройным с 1980 по 2010 гг.; пунктиром обозначены линии тренда в мире, штрих-пунктиром – по результатам отечественных прыгунов (до 1986 г. в мире и до 1989 г. в СССР официальные соревнования в женском тройном прыжке не проводились).

Применительно к отечественным прыгуньям картина выглядит гораздо более оптимистичной. В прыжках в длину им удавалось 11 раз становиться мировыми лидерами (1980, 1988, 1989, 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010 гг.) и 3 раза они были очень близки к этому (1987, 2000, 2006 гг.). Радует то, что в последнее десятилетие лидерство отечественных спортсменок стало более регулярным, что внушает оптимизм и на ближайшие годы. Тройной прыжок также является успешным для россиянок. Лидерство в мировых списках 1989 – 1993, 2000, 2001, 2004 – 2006 и 2009 гг., а также показанные ими лучшие результаты, лишь на доли процента уступающие лучшим в мировых сезонах 1994 и 2008 гг., свидетельствуют о конкурентоспособности отечественной школы подготовки спортсменок в этой дисциплине на мировой арене.

Рис. 2 Динамика лучшего и десятого результатов в мире в прыжках в длину у мужчин в период 1980 – 2010 гг. (верхняя кривая – тренд по первым результатам; нижняя – по десятым в сезонах)

7^7 п-------------------------------------1-------------------------------------1------------------------------------1-------------------------------------1------------------------------------1-------------------------------------1

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Рис. 3 Динамика лучшего и десятого результатов среди отечественных атлетов в прыжках в длину у мужчин в период 1980 – 2010 гг. (верхняя кривая – тренд по первым результатам; нижняя – по десятым в сезонах)

В целом выявленное положение дел является зримым отражением общей тенденции – четкого разделения легкой атлетики на мужскую и женскую со своими специфическими эффективными методическими подходами к подготовке. Используемые отечественными специалистами методики в целом гораздо более эффективны по отношению к спортсменкам, чем к спортсменам, потому что основаны на преимущественном акцентировании силовой подготовки. Такая линия в женской легкой атлетике пока еще достаточно продуктивна и в значительной мере является вынужденной, поскольку ощутимое природное преимущество в скоростных качествах и выносливости сильнейших темнокожих легкоатлеток можно компенсировать только силовой и технической работой, что пока зачастую удается.

Однако в дальнейшем указанный ресурс может быть исчерпан, поскольку сегодня он активно берется на вооружение нашими конкурентами. В этой связи нам кажется перспективным обратить внимание на возможность натурализации перспективных спортсменов – выходцев из стран Африки и Карибского бассейна, а также их потомков. Подобное явление в мировой легкой атлетике имеет место уже сегодня. Возникает обоснованное предчувствие, что по прошествии нескольких очередных олимпийских циклов почти всеми финалистами всемирных официальных соревнований в большинстве легкоатлетических дисциплин будут люди одной (наиболее генетически предрасположенной) расово-антропологической группы, выступающие под флагами разных государств. Сработать на опережение в этом контексте нам кажется весьма перспективным. Одаренные в двигательном отношении дети могут быть найдены не только в нашей стране, но и в первую очередь (касательно некоторых дисциплин легкой атлетики) – за рубежом.

Привлекать таких людей нужно уже в юношеском и юниорском возрасте, создавая им благоприятные условия для жизни, учебы и спортивной подготовки в России, а также, что особенно важно, упрощая для наиболее перспективных из них процедуру получения российского гражданства. Подход, сочетающий в себе как передовую методику подготовки спортсменов, так и привлечение зарубежных талантливых атлетов из группы спортивного резерва, на наш взгляд, сможет вывести отечественную легкоатлетическую школу «горизонтальных» прыжков на необходимый высокий уровень, обеспечить устойчивое лидерство нашей страны в этих легкоатлетических дисциплинах. Впрочем, подобные подходы перспективны не только для легкой атлетики, но и практически для всего спорта высших достижений, однако это уже вопрос другого исследования.

Вернемся к анализу динамики лучших спортивных результатов, показанных сильнейшими прыгунами в длину и тройным в мире и в нашей стране. С привлечением программных средств по исходным данным были построены линии тренда (пунктирные – для лучших результатов в мире, штрих-пунктирные – для высших достижений отечественных спортсменов), отражающие общие тенденции в изменении соответствующих показателей (рис. 1).

Видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода спортивные результаты мировых и российских лидеров в прыжках в длину в целом постепенно снижаются, несмотря на эпизодическое возрастание в отдельные годы. На наш взгляд, такое положение дел (вкупе с остановкой роста мировых рекордов в большинстве прыжковых дисциплин, как у мужчин, так и у женщин) является прямым отражением усилившегося в последние годы допинг-контроля. Очевидно, что рекорды 80-х гг. не могут быть отражением лишь выдающихся способностей установивших их спортсменов и передовой методики использования разрешенных эргогенических средств. Тем не менее, линии тренда показывают, что разрыв между достижениями мировых и российских лидеров у мужчин увеличивается с каждым годом, и эта тенденция говорит о неэффективном функционировании отечественной системы подготовки прыгунов в длину. У женщин ситуация противоположная, что, безусловно, внушает оптимизм.

Достижения мировых и российских лидеров в тройном прыжке также не находятся в положительной динамике. Линии тренда говорят сами за себя: если 20 – 30 лет назад отечественная школа тройного прыжка была передовой, как по отношению к подготовке мужчин, так и по отношению к подготовке женщин, то в настоящее время таковой она является только применительно к спортсменкам. Мужчины, видимо, надолго (если уже не навсегда) утратили шансы возглавить мировой рейтинговый список в этой дисциплине. Специалистам необходимо обращать самое пристальное внимание на качество отбора и подготовки спортивного резерва, особенно в свете все более возрастающей конкуренции на международной арене. Россиянки же по большей части мировой рейтинг в тройном прыжке и возглавляют. Однако за позитивными, на первый взгляд, статистическими данными нельзя не видеть того факта, что практически всем успехам последних лет в женском тройном прыжке (и отчасти – в женском прыжке в длину) Россия обязана лишь одной Татьяне Лебедевой. Особенно очевидным это становится на примере 2009 и 2010 гг. Стоило этой спортсменке пропустить 1–2 сезона, и лидерство россиянок сразу оказалось утраченным.

В ближайшем будущем будет происходить неизбежная смена поколений спортсменов в российских «горизонтальных» прыжках. Большинство из отечественных лидеров последних лет после Игр Олимпиады 2012 г. в Лондоне достигнут возраста 30–36 лет, и, скорее всего, будут завершать спортивную карьеру. Этот факт вкупе с отсутствием (особенно у мужчин) реальной конкуренции за попадание в сборную команду страны уже сейчас показывают необходимость принятия срочных мер по оздоровлению сложившейся ситуации.

Целенаправленный поиск спортивных талантов (включая возможность натурализации ряда перспективных иностранцев), повышение конкуренции за попадание в сборную команду страны (одним из возможных шагов в этом направлении, на наш взгляд, может стать введение запрета на регулярную подготовку спортсменов старшими тренерами сборных команд России, которые должны сосредоточиться на выполнении функций менеджеров), систематическое проведение курсов повышения квалификации для тренеров всех уровней, совершенствование медико-биологического обеспечения подготовки легкоатлетов и работы КНГ при сборных командах – вот основные направления работы по модернизации существующей системы подготовки легкоатлетов в России.