Динамика стационарного распределения следов лесной куницы ( Martes martes L.) под влиянием антропогенной трансформации самарских окрестностей

Автор: Владимирова Э.Д., Мозговой Д.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.19, 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследование стационарного распределения следов лесной куницы проводили в течение 19 лет методом зимних троплений, в условиях усиливающегося действия антропогенной трансформации среды обитания. По мере нарастания антропогенного фактора и снижения численности субпопуляции, самки лесной куницы «уходят» в наиболее кормные и удаленные от человека угодья, а самцы, напротив, проявляют повышенную территориальную активность, направленную, по-видимому, на поиск половых партнеров. Дается оценка значения экологического полового диморфизма.

Адаптация, плотность следов, кормовой участок, предпочитаемые угодья, экологический половой диморфизм

Короткий адрес: https://sciup.org/148313292

IDR: 148313292 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Динамика стационарного распределения следов лесной куницы ( Martes martes L.) под влиянием антропогенной трансформации самарских окрестностей

По Самарской области проходит граница «кружевного» ареала лесной куницы (Martes martes L.), населяющей преимущественно перестойные леса (Граков, 1981). Сохранение мест обитания и предотвращение истребления животных этого вида представляет собой экологическую проблему, актуальность которой усиливается антропогенной трансформаций угодий. Наряду с кормовыми возможностями стаций обитания, основными факторами, определяющими выживание куниц в измененных людьми биотопах, остаются такие показатели, как спелая древесная растительность и высокие защитные свойства микростаций (Юргенсон, 1947; Асписов, 1973; Граков, 1981; Владимирова, Мозговой, 2009).

Исследование динамики стационарного распределения следов и индивидуальных участков лесной куницы, населяющей окрестности мегаполиса, в условиях усиливающегося действия антропогенного пресса, является целью данной работы.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ

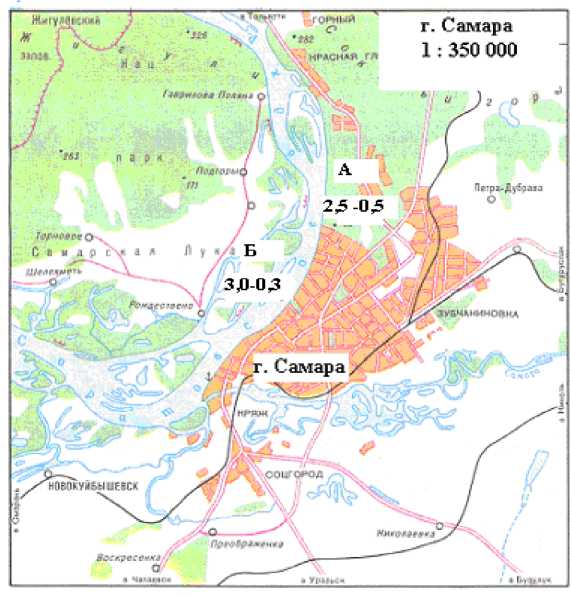

Исследование проводили в Левобережной рекреационной дубраве, произрастающей к северу от г. Самара (участок № 1) и Правобережной Рождественской пойме, отделенной от городских кварталов двухкилометровой водной гладью р. Волга (участок № 2). С 1990 по 2009 гг. здесь, методом зимних троплений, изучали следовую активность лесной куницы, расположение участков обитания, кормовое и территориальное поведение и особенности активности в период ложного гона. За годы исследования по следам куниц было пройдено около 290 км .

Рис. 1. Локализация территорий исследования в самарских окрестностях:

А – левобережная рекреационная дубрава, (участок № 1);

Б – правобережная пойма (участок 2).

Цифрами обозначена плотность следов лесной куницы в 1993 и 2005 гг., особей на 1000 га .

На участке № 1, отличающемся значительной изрезанностью рельефа, произрастает липово-кленовая дубрава. Площадь угодий, пригодных для обитания куницы, составляет здесь около 4500 га. На участке № 2 типичный для Среднего Поволжья пойменный лес занимает 60 % исследованной территории, составляющей около 2400 га . Древесная растительность представлена на возвышенных участках дубом, по берегам проток – осокорем, ивами, вязами и осиной; понижения заняты ивняками, рогозом, луговой и кустарниковой растительностью, песчаными отмелями.

Угодья посещали с конца ноября по март, не реже двух раз в месяц, по двум учетным маршрутам, протяженностью около 8 и 12 км, соответственно. Около 30 % обнаруженных следов куниц исследовалось детально. Территориальная приурочен- ность вытропленных наследов соответствовала реальной пропорции расположения участков обитания куниц обоих полов на исследованных угодьях. Возраст и пол определяли по размерам отпечатков лап и особенностям уринации. Выводы о принадлежности особи к конкретной половозрастной группе делали, учитывая общий характер поведения и данные прошлогоднего полевого сезона. Следы сеголеток, по сравнению со следами взрослых особей, мельче по размерам, маркировочная активность -слабая и умеренная. Самцы не боятся антропогенных объектов, реже, чем самки, используют для переходов деревья, чаще оставляют мочевые точки. Векторы локомоции при кормовом поиске у самцов продолжительнее, перемена общего направления передвижения выражена резче. У них менее, чем у самок, проявляется ориентация маршрута передвижения по защитным микростациям - понижениям рельефа, деревьям, зарослям высокотравья и кустарника, поваленным деревьям.

Уровень антропогенной трансформации территории определялся суммированием данных, с пересчетом результата на 3 км . Антропогенные объекты учитывались в пределах видимости, следы куниц - в полосе шириной 30 м . За годы исследования, по различным показателям (число заборов, строений, вырубок, кострищ, свалок мусора, следов автотракторной техники, проложенных по целине), антропогенный фактор возрос в 2-5 раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

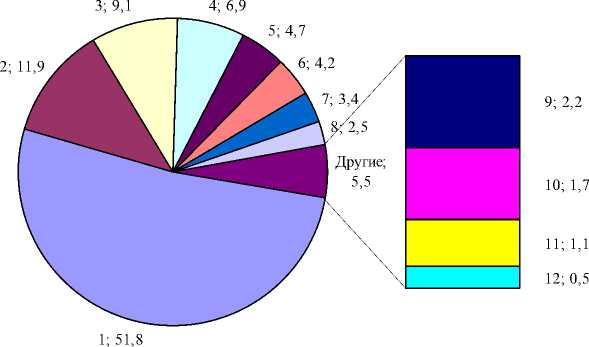

За годы исследования отмечено снижение плотности следов лесной куницы (рис. 1), которое связывается с резким возрастанием действия антропогенного фактора. Следы лесной куницы были распределены по обоим участкам неравномерно. На участке № 1 куницы обоих полов предпочитали поросшие лесом склоны оврагов, на которые пришлось около 60% всех обнаруженных здесь следов. Остальные следы представляли собой дистанции перехода от одного кормового участка к другому. На участке № 2 куница проявляет большую стационарную избирательность, которая представлена в виде диаграммы (рис. 2).

В периоды 1990-1995 гг. и 2004-2009 гг. обнаружены статистически достоверные различия, характеризующие распределение участков куниц разных полов по обеим исследованным территориям, Левобережной дубраве и Правобережной пойме. (Различия, которые оценивали с помощью U -критерия Манна-Уитни, оказались достоверными на 95% уровне на обеих территориях, но они были выражены ярче в Правобережной пойме (участок № 2), что объясняется большей мозаичностью и разнообразием биотопов на этой территории, по сравнению с Левобережной дубравой, или участком № 1). В Левобережной дубраве куница перестала пользоваться угодьями, лежащими вдоль дорог и линии электропередач, в то время как в 90-х гг. ее следы были здесь обычны. В связи с застройкой окрестностей пионерских лагерей и прореживанием леса, куница ушла из этих биотопов.

Что касается Рождественской поймы, то почти две трети всех следов лесной куницы, обнаруженных здесь, пришлось на участок, составляющий около 30 % площади всей территории, наиболее пригодный для обитания лесных куниц в антропогенных условиях. Это остров, расположенный в удаленной от города западной части поймы, омываемый протокой Воложка, а также примыкающая к нему с юго-востока пойменная дубрава. В повышенной части этого острова находятся незатопляемые возвышенности, поросшие дубом и вязом, в низинах имеются разнообразные микростации с хорошими защитными свойствами: повышения и понижения рельефа, обрывистые и пологие берега, овражки, протоки и озера. Заросли ивняка чередуются здесь с коч- карником, поросшим кустами шиповника и ежевики, имеются осинники, пойменные луга, заросли рогоза, произрастают луговые, сорные, бурьянные травы.

Рис. 2. Распределение следов лесной куницы в январе-марте 1993-2009 гг. по различным стациям Рождественской поймы, в %, на основании исследования дистанции 290 км следов.

На рисунке обозначены: 1 - окраины пойменных перестойных дубрав, переходящие в дубовое редколесье; 2 - мелколесье (вяз, черемуха, изредка - дуб, тополь белый), произрастающее на возвышенностях; 3 - луговые поляны и заросли кустарника, произрастающие на гривах; 4 - сосновые посадки; 5 - осинник; 6 - кустарниковая пойма; 7 - луговая пойма; 8 - лес (или редколесье) из осокоря и ивы белой, ольхи, произрастающей по берегам водоемов; 9 -центральная часть дубравы (массив сплошного дубового леса); 10 - заболоченный берег, заросли рогоза; 11 - тальник (заросли ивы лозной); 12 - песчаные отмели

На этой территории, отличающейся в начале лета повышенной плотностью мышевидных грызунов (в связи с паводком), и населенной, в основном, самками лесной куницы, для них есть возможность укрыться от антропогенного воздействия в период выкармливания детенышей. Этот участок удален от турбаз юго-восточного берега р. Волга, что особенно важно летом, когда рекреационная нагрузка на Рождественскую пойму максимальна. Лучшие по защитным и кормовым условиям занимали в Рождественской пойме самки, численность которых все годы наблюдений превышала численность самцов в 1,5 - 2 раза.

Самки в большей мере, чем самцы, использовали защитные возможности «верхового хода» (перемещений по ветвям деревьев), что объясняется, по-видимому, их меньшей массой. Самцы использовали разнообразные угодья поймы разнообразнее, чем самки, являясь менее «привязанными» к древесной растительности, но к началу периода ранневесеннего оживления активности самцы постепенно переселялись к местам жировок самок. Территориальная активность самцов приводила к большему числу встреч куниц со следами деятельности людей, в том числе, браконьеров. При- манки, путики и капканы, используемые при браконьерской добыче куницы, были обнаружены по всей территории поймы.

Численность грызунов, составляющих в Самарской области основу кормовой базы лесной куницы (рыжая полевка, мышь желтогорлая, серая полевка, мышь лесная), изменяется по месяцам одного сезона года и годам (Дюжаева, 1982), причем в волжской пойме «работает» дополнительный регуляторный фактор - паводковый режим. Рыжая полевка, желтогорлая и лесная мыши преимущественно отлавливались в лесистых стациях, а серая полевка - в открытых. Водяная полевка населяла заливные луга, полевка-экономка - прибрежный кустарник. Полевая и домовая мыши, а также серая крыса встречались относительно редко. Мышкование куниц обоих полов преимущественно на границах лесопокрытых стаций, а также идентичный характер жи-ровочного нарыска, позволяют предположить, что по мышевидным грызунам вероятность статистически достоверных отличий в рационе куниц разного пола, низка.

Паводки, несколько выше обычных показателей продолжительности или водности, наблюдались в 1990, 2003 и 2005 г.г. В 1990 г. паводок продолжался 81 день, при средней норме - около 50 дней. В зимы, последовавшие за длительным или интенсивным весенне-летним затоплением пойменных биотопов, в наблюдаемой по следам активности куниц увеличивалось число попыток охоты на птиц. Кроме того, массовая гибель грызунов, сопровождающая длительный весенний паводок, приводила к более широкому использованию дополнительных и ситуативных кормов: увеличивалось количество задиров коры на пнях, которые куницы совершали в поисках личинок насекомых, чаще обычного они обследовали содержимое вороньих и сорочьих гнезд. Наблюдалось посещение куницами в начале зимы мест произрастания боярышника, терна, шиповника и калины, которое, судя по консистенции оставленного зверьками помета, сопровождалось поеданием ягод. Таким образом, использование самками лесной куницы навыка верхового хода способствовало совершенствованию трофической функции.

Различия в приуроченности участков куниц разных полов к разным стациям получили максимальное выражение в последние годы, когда численность куниц была минимальной. В пойме (участок № 2) экологическая ниша самок была приурочена, главным образом, к дренированным «лоскутам» дубового леса и местам, удаленным от людей, в то время как следы самцов можно было обнаружить по всей территории. Эти отличия объясняются высокой потребностью самок в корме в летний период, их негативными реакциями на антропогенные объекты и широким использованием древесной растительности, например, при переходах на другой кормовой участок.

В период ранневесеннего оживления активности, характерны перемещения самцов и самок за пределы привычных участков обитания, сопровождающиеся повышенной маркировочной деятельностью. Поведенческие особенности, характерные для ложного гона, получили максимальное выражение в годы падения численности. Необходимость информирования о присутствии на территории, очевидно, повышается по мере снижения плотности населения. Поиск половых партнеров активируется при низкой численности населения, что приводит к восприятию куницами дорог, линий электропередач, кострищ, мусорных свалок, следов лисиц и собак. Эта информация самками лесной куницы воспринимается как опасная и, по-возможности, ими избегается. При низкой плотности населения самцы повышают локомоторную активность, интенсивнее взаимодействуют со средой обитания. Естественные механизмы повышения численности, присущие лесной кунице, в антропогенной среде приводят к повышению контактов зверей с угодьями, значительно трансформированными людь- ми, и дальнейшему падению численности субпопуляции. При таких условиях, лесная куница нуждается в специализированных охранных мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под влиянием антропогенной трансформации среды обитания, самки и самцы лесной куницы стали по-разному использовать угодья. Самки «ушли» в удаленные от людей и высоко кормные стации, в то время как самцы стали активнее передвигаться по территориям, ранее редко посещаемым куницами. Данное явление, имеющее экологическое объяснение (необходимость выкармливания детенышей и поиск половых партнеров при падении численности), иллюстрирует закономерность, описанную ранее В.А. Геодакяном (1976), о двух разнонаправленных тенденциях поведения особей разных полов – тенденции, приближающей к среде, и удаляющей от ее влияния. Первая реализуется самцами лесной куницы, вторая – самками.

Использование снегоходного транспорта приблизило отдыхающих к «глухим» участкам, предпочитаемым самками лесной куницы. За последние шестнадцать лет урбанистическое влияние г. Самары на окрестные возрастало, а численность населения куниц – падала. Лесная куница активно истреблялась браконьерами. При сохранении леса нет оснований для того, чтобы считать этот процесс необратимым. По нашим данным, лесная куница способна обитать рядом с людьми в условиях умеренной рекреации, наблюдавшейся на исследованных территориях до 1998-2000 гг. Необходимо нормировать поток транспорта, идущий в лесные угодья, прекратить разрастание мусорных свалок, привлекающих лисиц и полудиких собак, оградить удаленные куньи угодья от посещения людьми и собаками в период выведения молодняка, запретить использование снегоходного транспорта по целине в лесных биотопах, ограничить разведение костров.

Эврифагия, переносимость присутствия объектов антропогенной природы, преобладание самок в населении при низкой численности – все эти экологические свойства лесной куницы позволят восстановить численность этого вида в городских окрестностях после проведения охранных мероприятий.

Список литературы Динамика стационарного распределения следов лесной куницы ( Martes martes L.) под влиянием антропогенной трансформации самарских окрестностей

- Асписов Д.И. Лесная куница. Размещение запасов, экология, использование и охрана. Волжско-Камский край/Д.И.Асписов//Соболь, куницы, харза. Отв. ред. А.А. Насимович. М.: Наука, 1973. С. 161-172.

- Владимирова Э.Д. Куница лесная в волжской пойме напротив г. Самара/Э.Д. Владимирова, Д.П. Мозговой//Юг России: экология, развитие. Махачкала, 2009, № 2. С. 41-46.

- Геодакян В.А. Этологический половой диморфизм/В.А. Геодакян//Групповое поведение животных. М.: Наука, 1976. С. 64-67.

- Граков Н.Н. Лесная куница/Н.Н. Граков. М.: Наука, 1981. 110 с.

- Дюжаева И.В. Взаимоотношения двух доминирующих видов лесных грызунов/И.В. Дюжаева//Экология и охрана животных. Куйбышев: Изд-во КГУ, 1982. С. 77-81.

- Юргенсон П.Б. О половом диморфизме в питании как экологической адаптации вида/П.Б. Юргенсон//Бюллетень МОИП. Отдел биол. 1947. Т. LII. Вып. 6. С. 33-35.