Динамика стресс-индекса и спектральных показателей кардиоинтервалограммы элитных лыжников-гонщиков в подготовительном, соревновательном и переходном периодах в зависимости от объёма и интенсивности тренировочных нагрузок

Автор: Катаев Д. А., Циркин В. И., Трухин А. Н., Трухина С. И.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 6 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Акутальность. Вариабельность сердечного ритма, позволяет дать оценку состояния автономной нервной системы, что полезно для исследования состояния спортсменов, в том числе тренирующихся на выносливость, например, лыжников-гонщиков. Показатель стресс-индекса часто используется для оценки влияния стресса на человека. Показано, что стресс-индекс тесно коррелирует с интенсивностью метаболизма и с показателями энерготрат организма.Цель: представить данные исследований о корреляции величин стресс-индекса у спортсменов с рядом факторов, в том числе от его спортивной специализации, от объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в течение подготовительного, соревновательного, переходного периодов лыжного сезона.Материалы и методы. Произведен анализ литературы в базе данных Pubmed за последние 10 лет на английском, русском языках.Заключение. Обзор литературы в отношении величины стресс-индекса показал, что у спортсменов, тренирующихся на выносливость, данный показатель низкий, особенно у лыжников-гонщиков, если его сравнивать с величиной индекса у представителей других видов спорта, а также со здоровыми людьми, не занимающимися спортом. В зарубежной литературе сведений о значении показателя стресс-индекса у спортсменов не встречается, но в отечественной литературе такие сведения есть, что и позволило представить данный обзор, который также включает и результаты наших исследований.

Лыжники-гонщики, объём и интенсивность тренировок, периоды годичного цикла, вариабельность сердечного ритма, стресс-индекс, спектральные показатели, антиапоптическая система

Короткий адрес: https://sciup.org/143181094

IDR: 143181094 | УДК: 612.181+612.172+796 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.6.PHYS.1

Текст обзорной статьи Динамика стресс-индекса и спектральных показателей кардиоинтервалограммы элитных лыжников-гонщиков в подготовительном, соревновательном и переходном периодах в зависимости от объёма и интенсивности тренировочных нагрузок

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ REVIEW ARTICLE УДК 612.181+612.172+796

Вариабельность сердечного ритма (ВСР), позволяет дать оценку состояния автономной нервной системы (АНС) [1], что полезно для исследования состояния спортсменов, в том числе тренирующихся на выносливость, например, лыжников-гонщиков [2].

Рабочая группа Европейского кардиологического общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии (EKO и NASPLE) рекомендовала использовать ряд временных и спектральных показателей [3]. Среди последних выделяют 3 вида: 1) мощность высокочастотного диапазона (или HF-волн), границы диапазона от 0,15 до 0,40 Гц, отражающие влияние парасимпатического отдела (ПО) автономной нервной системы (АНС); 2) мощность низкочастотного диапазона (или LF-волн) с границами от 0,04 до 0,15 Гц, отражающие влияние симпатического отдела (СО) АНС, модулируемое барорефлексом; 3) мощность очень низкочастотного диапазона (или VLF-волн) с границами от 0,003 до 0,04 Гц, которая указывает, вероятно, на комплексное влияние СО и ПО АНС, а также ряда биологически активных веществ (БАВ) на сердце, одним из которых, вероятно, является ненейрональный ацетилхолин [4, 5]. Сумма всех мощностей спектра в диапазоне от 0,003 до 0,5 Гц, т.е. HF + LF + VLF, определяется как общая мощность спектра (TP), отражающая суммарное влияние СО и ПО АНС и БАВ [3]. Полагают, что относительная мощность НF-, LF- и VLF-волн, выраженная в процентах к TP, т.е. НF %, LF % и VLF %, отражает удельный вклад соответствующих отделов АНС и БАВ в регуляцию деятельности сердца [4, 5]. Среди временных показателей предложен стресс-индекс (SI) или индекс напряжения регуляторных систем (ИН). Он представляет собой: ИН = АМо / Мо х 2 Д х, где АМо - амплитуда моды, т.е. наиболее часто встречающееся значение интервала R-R ЭКГ, выраженное в % от всех интервалов R-R; Мо – абсолютное значение моды (с), а ∆ X – вариационный размах, т.е. разница между максимальным и минимальным значениями интервалов R-R (с). Стресс-индекс (SI) отражает соотношение активности СО и ПО АНС. При доминировании активности СО SI будет возрастать, а при доминировании ПО будет снижаться [6].

Цель нашего обзора – представить сведения о величинах стресс-индекса у спортсменов в зависимости от ряда факторов, в том числе от его спортивной специализации, а у лыжников-гонщиков от объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в течение подготовительного, соревновательного, переходного периодов лыжного сезона. Предваряя изложение результатов анализа, отметим, что в зарубежной литературе сведений о значении показателя стресс-индекса (SI) у спортсменов не встречается, судя по данным поисковой системы Pubmed, но в отечественной литературе такие сведения есть, что и позволило представить данный обзор, который также включает и результаты наших исследований.

Показатель SI часто используется для оценки влияния стресса на человека. Показано [7], что SI тесно корре- лирует с интенсивностью метаболизма при стрессах, с показателями энерготрат организма. Сообщают [8], что в состоянии покоя величина SI положительно коррелирует с ЧСС, систолическим и диастолическим давлением, вегетативным индексом Кердо (ВИК), рассчитываемым по формуле: ВИК = (1 – ДАД / ЧСС)*100 %, с минутным объёмом крови, или МОК и коэффициентом Хилдебранта, рассчитываемым по формуле: Q = ЧСС в 1 мин / число дыхательных движений в 1 мин. Полагают [8], что SI является чувствительным индикатором общей активации СО АНС при физической деятельности, эмоциональном стрессе, ряде соматических и психических заболеваний, при этом SI у здоровых людей, находящихся вне стрессовой ситуации, колеблется от 50 до 100 усл. ед., а у студентов перед экзаменом SI возрастает с 73 до 162 усл. ед.

Классификации уровня стресса на основе величины стресс-индекса. P.M. Баевский и др. [9] выделили три диапазона SI, в том числе 30–90 усл. ед (1), 90–160 усл. ед. (2) и более 160 усл. ед. (3), которые отражают состояние организма соответственно, находящегося вне стрессовой ситуации (1), либо находящегося в зоне адаптации при стрессовой ситуации (2), либо находящегося в стрессовой ситуации, при которой имеется перенапряжение регуляторных систем (3). О.Ф. Ерышев, Л.А. Дубинина [10] подразделяют SI на три типа: ваготонический (менее 68 усл. ед.), нормотонический (68–138 усл. ед.) и симпати-котонический (более 138 усл. ед.). О.Ю. Ширяев, Е.И. Ивлева [11] выделяют пять типов SI – ваготонический (до 30 усл. ед.), нормотонический (31–120 усл. ед.), симпа-тикотонический (121–300 усл. ед.), сверхсимпатикотониче-ский (301–600 усл. ед.) и запредельный (более 600 усл. ед.). Н.И. Шлык [12–15] по показателю SI и абсолютной мощности VLF-волн выделяет у спортсменов четыре типа вегетативной регуляции сердца. Так, I и II типы – это спортсмены соответственно с умеренным (SI > 100; VLF > 240 мс2) или с выраженным (SI > 100; VLF < 240 мс2) преобладанием центральной регуляции, а III и IV типы – соответственно с умеренным (SI от 30 до 100; VLF > 240 мс2), или с выраженным (SI < 30; VLF > 500 мс2) преобладанием автономной регуляции. По сути, центральный и автономный типы регуляции – это соответственно доминирование симпатических и парасимпатических влияний на сердце. Предложено на основе величины SI, а также RRNN (средняя длительность интервалов R-R, мс) среди спортсменов выделять ваготоников, нормотоников и симпатикотоников [16], если значения SI соответственно < 30 усл. ед., либо от 30 до 90 усл. ед. либо > 90 усл. ед. Однако ряд авторов [17] указывает на недопустимость переоценки значимости SI, так для него характерна ненормированность (значения могут меняться в произвольном диапазоне), нелинейность изменения и гиперчувствительность, в связи с чем этот индекс можно использовать только для контроля динамики состояния конкретного пациента или спортсмена.

Значения SI у спортсменов. В работах, в которых оценивались величины SI у спортсменов [1, 12–15, 18–32] использовалась стандартная методика регистрации ВСР, в частности метод кардиоинтервалографии (КИГ), т.е. регистрация ЭКГ в течение 5 минут в положении лежа.

Она проводилась после ночного сна (до завтрака) в комфортных условиях, а статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета различных компьютерных программ типа Биостат. Ниже даются сведения о величине SI у спортсменов в зависимости от разных факторов.

Величина SI в зависимости от уровня двигательной активности (спортсмены, неспортсмены). У 22 волейболистов (18–21 лет), членов мужской молодежной сборной ХМАО – Югры величина SI была ниже, чем у 22 здоровых неспортсменов, студентов медицинского вуза (соответственно 50,2 усл. ед. против 125) [28]. Показано [24], что у спортсменов (КМС, МС, МСМК), в частности, у пловцов величина SI составила 22,7 усл. ед, у лыжников – 35,2 усл. ед.; у борцов 39,6 усл. ед.; а у неспортс-менов – 52,4 усл. ед. Установлено [30], что у паурлифте-ров-разрядников величина SI составила 149,7 усл. ед.; у МС – 400,9 усл. ед., а у студентов – 101,7 усл. ед. Итак, данные литературы свидетельствуют о том, что у занимающихся спортом значения SI ниже, чем у неспортсменов [24, 28], однако в работе [30] SI у спортсменов выше, чем у неспортсменов, что, возможно, зависит от спортивной специализации.

Величина SI в зависимости от «стажа» (тренированности) спортсмена и его спортивного мастерства. При исследовании 16 спортсменов-лыжников (18–25 лет) установлено [21], что у перворазрядников в начале учебно-тренировочного сбора (УТС) и после его завершения величина SI составила соответственно 49,4 усл. ед. и 35,5 усл. ед; у КМС – 22,3 усл. ед. и 20 усл. ед; у МС – 17,2 и 10,5 усл. ед. Это указывает на то, что величина SI снижается с ростом спортивного мастерства, а также в процессе УТС. Показано [25], что среди баскетболистов студенческого баскетбола величина SI у разрядников составила 202,5 усл. ед.; у КМС – 164,4 усл. ед; МС – 74,3 усл. ед. При исследовании пловцов 8–14 лет установлено [26], что по мере тренированности и возраста спортсмена снижается величина SI, т.е. возрастает влияние ПО АНС на деятельность сердца. И лишь в исследовании паурлифтеров были получены показатели, которые указывают на рост величины SI c ростом мастерства – у спортсменов-разрядников SI составил 149,7 усл. ед, а у МС – 400,9 усл. ед. [30], что, вероятно, обусловлено силовой направленностью тренировочного процесса. Итак, у спортсменов более высоких разрядов, величина SI меньше, чем у спортсменов более низких разрядов [21, 25, 26], однако имеются противоположные результаты [30]. Но в целом, в том числе по данным, изложенным ниже, можно заключить, что чем выше квалификация спортсмена, тем ниже величина SI.

Величина SI при перетренированности. По данным Н.И. Шлык [12] у спортсменов в норме величина SI варьирует в пределах от 25 до 70 усл. ед, а при перетре-нированности, перенапряжении и миграции водителя ритма SI резко уменьшается до 5 усл. ед. Однако по данным Е.А. Гавриловой [1], при перенапряжении величина SI возрастает с 37,8 усл. ед (n = 70) до 108,4 усл. ед. (n = 120). Вероятно, и непрогнозируемое изменение величины SI

(рост или снижение) может говорить о перетренированно-сти и перенапряжении организма спортсмена.

Величина SI в зависимости от вида спортивной специализации . Показано [24], что у 66 лыжников-гонщиков, у 20 пловцов и у 33 борцов величина SI составила соответственно 22,7 усл. ед., 35,2 усл. ед. и 39,6 усл. ед., т.е. зависела от специализации. У лыжников-гонщиков 21–23 лет (1 взр., КМС) величина SI составила 80 усл. ед. [31]. При исследовании 18–25-летних элитных лыжников-гонщиков (МС) выявлено [21], что даже на одном учебнотренировочном сборе медиана SI варьировала от 17,2 усл. ед. до 10,5 усл. ед. Однако у паурлифтеров с повышением спортивного мастерства величина SI не снижается, как например, у лыжников, а, наоборот – возрастает, например, у разрядников она составляет 49,7 усл. ед, а у МС – 400,9 усл. ед. [30]. У 22 волейболистов-мужчин (18–21 год) значения SI составили 50,2 усл. ед. [28]. При 6-кратном исследовании в течение годичного цикла 22 мужчин-гандболистов (1 взр, КМС, МС, 20,3 лет, стаж – 8–14 лет), в том числе в начале и в конце подготовительного периода; в начале и в конце 1 круга игр, а также в начале и в конце 2 круга игр, установлено [23], что величины SI варьировали у них соответственно от 64 до 52,1 усл. ед; от 35,9 до 33 усл. ед; и от 45,5 до 52 усл. ед. Для 14 высококвалифицированных тхэквондистов (23,5 года), членов сборной команды России, из которых 7 – женщины, установлено [29], что у мужчин величины SI варьировали соответственно от 17 до 74,7 усл. ед, а у женщин – от 24,3 до 170,2 усл. ед. Таким образом, и у мужчин, и у женщин величина SI имеет высокую вариативность. У 23 мужчин (возраст 17–28 лет), занимающихся пулевой стрельбой, величина SI составила 120 усл. ед. [32]. Все эти данные указывают на явную зависимость величины SI от вида спортивной специализации и возможности её изменений в определенном диапазоне, например, на различных этапах годовых циклов. Самые высокие значения SI отмечены у паурлифтеров [30], более низкие значения у стрелков [32], а также у тхэквондистов [29]. У лыжников-гонщиков отмечены самые низкие значения SI [21, 24].

Однако ряд авторов утверждает, что величина SI не зависит от спортивной специализации [18, 19, 27], а зависит от типа регуляции сердечной деятельности [18, 27]. Так, при исследовании 1005 мужчин в возрасте от 16 до 40 лет, из которых 305 занимались циклическими видами спорта, 200 – сложнокоординационными, 150 – игровыми видами спорта и 350 – единоборствами, установлено, что величины SI не зависят от спортивной специализации (они составили соответственно 59,0; 59,5; 62,5 и 54,9 усл. ед.) [19], но автор не объясняет причину этого явления. В других работах также сообщается об отсутствии зависимости величины SI от спортивной специализации, но это объясняется типом регуляции сердечной деятельности спортсмена. Так, согласно данным Н.И. Шлык [18], значения SI могут варьировать в одном виде спорта в широких диапазонах в зависимости от типа регуляции работы сердца, в том числе у лыжников-гонщиков (1 взр; МС) от 14 до 1672 усл. ед.; у биатлонистов (1 взр; МС) – от 7 до 505 усл. ед. Показано [27], что у 46 биатлонистов (КМС, МС) в возрасте

18–25 лет величина SI зависела от типа регуляции сердечной деятельности, в частности, при центральном типе регуляции она составила 161 усл. ед (n = 21), а при автономном типе – 42 усл. ед (n = 25).

Величина SI в зависимости от пола. При исследовании лыжниц и лыжников Республики Коми выявлены незначительные половые различия величины SI [20], так у 15–16 летних юношей она составила 34 усл. ед, а у девушек – 43 усл. ед; у 17–18-летних юношей – 34 усл. ед., а девушек – 33 усл. ед.

Величина SI в зависимости от объёма, интенсивности тренировочных нагрузок и от периода годичного цикла. В годичном тренировочном цикле, в частности, у лыжников-гонщиков принято выделять подготовительный, соревновательный и переходный периоды [33]. Е.А. Гаврилова [1] отмечает, что величина SI в подготовительном периоде ниже, чем в соревновательном периоде. Исследуя 22 мужчин-гандболистов (1 взр., КМС, МС; средний возраст – 20,3 лет, спортивный стаж – 8–14 лет) при 6-кратной регистрации КИГ, в том числе в начале и в конце подготовительного периода, в начале и в конце 1 круга игр, а также в начале и в конце 2 круга игр, О.Н. Кудря [23] установила, что величина SI меняется на протяжении годичного цикла, в частности, она составила соответственно 64,0 усл. ед., 52,1 усл. ед, 35,9 усл. ед., 33,0 усл. ед., 45,5 усл. ед. и 52,0 усл. ед.

Прямых сведений о зависимости величины SI от объёма и интенсивности нагрузки мы в литературе не нашли. Но в ней имеются указания на то, что у спортсменов, тренирующихся на выносливость, активность СО АНС коррелирует с высокой интенсивностью нагрузки [34]. Показано [2], что увеличение общего объёма тренировочной нагрузки у элитных спортсменов, тренирующихся на выносливость, снижает ВСР, но степень этого снижения зависит от природных качеств (популяции).

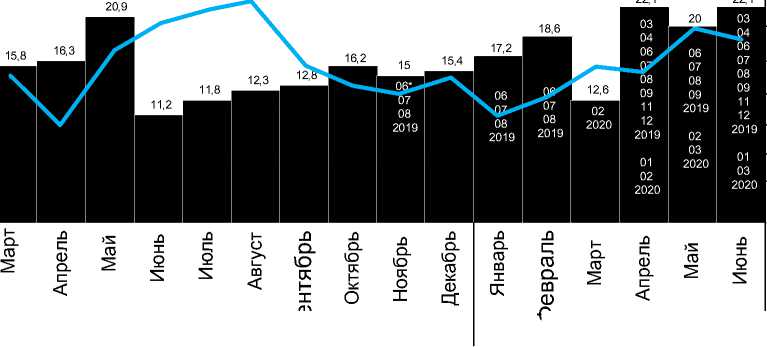

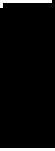

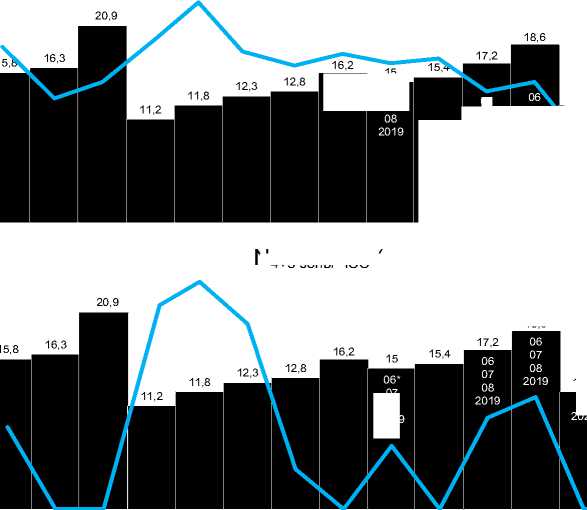

Наши данные, полученные при регистрации КИГ у лыжника-гонщика, мастера спорта (МС) К.Д. (первого автора статьи) и еще 7 членов сборной республики Татарстан по лыжным гонкам, позволяют нам оценить зависимость величины SI от объёма и интенсивности нагрузок в подготовительный, соревновательный периоды (спортсмен К.Д. и команда РТ) и в переходном периоде (спортсмен К.Д.). Методика этих исследований детально изложена в наших статьях [4, 5, 35], в которых приведены и сведения о динамике значений ТР, абсолютной и относительной мощности HF-, LF- и VLF-волн. Частично эти данные отражены на рисунках 1, 2 и в таблице 2 данной статьи.

Для дальнейшего изложения результатов исследования мы считали необходимым кратко охарактеризовать методы оценки объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, а также методику нашего исследования.

В отношении лыжников-гонщиков объём тренировочных нагрузок может выражаться как по времени, т.е. по продолжительности тренировки (минуты/день; часы/день; часы/год) [4, 5, 36–40], так и в общем объёме циклической нагрузки (ООЦН), т.е. (километры/день/ме-сяц/год) [4, 5]. Годовой объём тренировочных нагрузок у элитных лыжников, выраженный её длительностью, может варьировать от 700 до 937 часов и выше [38, 39], а ООЦН от 9150 до 9493 км/год у женщин [33], и до 10500 км/год и выше у мужчин [4, 5].

Мощность нагрузок оценивают по величине «рабочего пульса» [33, 37, 39, 41]. В настоящее время на основании величины рабочего пульса предложено выделять пять зон интенсивности тренировочной нагрузки [42, 43]. Считается [42, 43], что интенсивность первых трех зон – это интенсивность нагрузки, при которой рабочий пульс находится в пределах 50–80 % от максимальной для данного спортсмена ЧСС (ЧСС макс ); это так называемые зоны низкой интенсивности, в то время как, зоны 4 и 5 (рабочий пульс выше 80 % ЧСС макс ) – это зоны высокой интенсивности.

Относительно методики нашего исследования отметим кратко, исследование проводилось с марта 2019 г. по июнь 2020 г., т.е. два неполных лыжных сезона. Учебнотренировочные сборы (УТС) и соревнования проводились в разных регионах России и за её пределами, в том числе в равнинных и горных климатических условиях, что детально изложено нами ранее [5]. Оценка объёма тренировочных нагрузок (Vкм, Vмин) спортсмена К.Д. за каждый день, который предшествовал утренней регистрации КИГ, проводилась путем суммирования времени, затрачиваемого на выполнение всех тренировок и утренней зарядки, выраженной в мин/день (Vмин), а также в километрах бега на лыжах, роликовых лыжах или кроссового бега (Vкм). Оценка интенсивности, или мощности (Nчсс), (N4+5 зоны чсс) тренировочных нагрузок проводилась по значениям средней ЧССраб, регистрируемой на каждой тренировке с помощью пульсометра POLAR 430, оснащенного GPS-датчиком фирмы POLAR (Финляндия). Согласно программам POLAR, величина ЧССраб, позволяла отнести интенсивность нагрузки к одной из 5 тренировочных зон, указанных выше [43]. Саморегистрация КИГ и регистрация КИГ у членов команды проводилась в течение 5 минут в положении лежа после ночного сна (до завтрака) в комфортных условиях с помощью системы «ВНС-Микро» («Нейрософт», Иваново), а анализ КИГ – с использованием программы «Поли-спектр» («Нейрософт», Иваново). Оценивали все общепринятые показатели, в том числе величину SI. Оценка величины SI, как и других показателей ВСР формировалась путём суммирования результатов отдельных исследований, проведенных в каждом месяце соответствующего периода, что позволяло оценить статистически значимые различия между значениями параметров, зафиксированных в одном месяце (периоде) от зафиксированных в другом месяце (периоде). У спортсмена К.Д. всего выполнено 217 саморегистраций КИГ, из которых 84 – в подготовительном периоде, 74 – в соревновательном и 59 – в переходном периоде. Значения указанного показателя ВСР (как и величины Vмин, Vкм, Nчсс, N4+5 зоны ЧСС) рассчитывали для каждого месяца и в целом для каждого из трех периодов (подготовительного, соревновательного и переходного) годичного цикла, выражая их в виде медианы, 25 и 75 центилей [44]. У остальных 7 членов сборной РТ было сделано 106 регистраций КИГ (62 в подготовительном периоде и 44 в соревновательном). Оценка и расчёт значений SI проводились по аналогии как у спортсмена К.Д., однако фиксации тренировочных нагрузок не проводилось. При оценке различий использовали критерий Манна – Уитни, считая их статистически значимыми при р < 0,05 [44]. Для расчетов, в том числе коэффициента корреляции Спирмена [44] использовали программу BioStat2009 Professional. 5.9.8. (фирма АnalystSoft).

Основные результаты исследования, в том числе величины SI, ТР, абсолютной и относительной мощности HF-, LF и VLF-волн, а также объёма и интенсивности тренировочных нагрузок суммированы в таблице 1 и представлены на рисунках 1, 2.

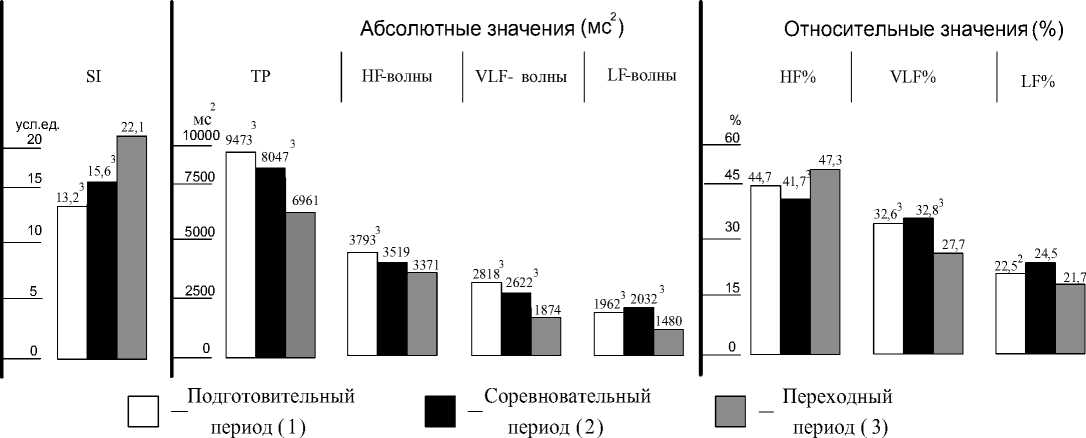

Интенсивность тренировочной нагрузки, судя по значениям рабочего пульса (N чсс ) во все периоды годичного цикла была относительно постоянной – медиана ЧСС раб в подготовительный, соревновательный и переходный периоды составила соответственно 121, 121 и 120 уд/мин. А с учётом выделения 5 зон интенсивности нагрузок [41–43], спортсмен К.Д. выполнил 41,4 % тренировок в зоне 1 (97–116 уд./мин); 37,0 % – в зоне 2 (117–135 уд./мин), 15,1 % – в зоне 3 (136–154 уд./мин), 4,8 % – в зоне 4 (155–174 уд./мин) и 1,7 % – в зоне 5 (175 уд./мин), тем самым сделав нагрузку в 1, 2, 3 зонах в подготовительном

(168 мин/день) значимо выше, (р < 0,05), чем в соревновательном (125 мин/день) и переходном периодах (101,5 мин/день), а в соревновательном периоде значимо выше, чем в переходном. Нагрузка в 4 и 5 зонах в подготовительном (4 мин/день) и соревновательном (1,5 мин/день) периодах была выше (р < 0,05), чем в переходном периоде (0 мин/день).

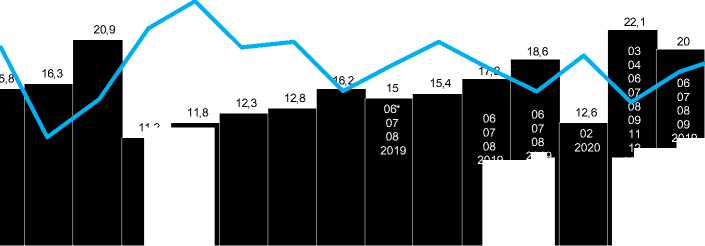

При анализе величины SI спортсмена К.Д. установлено, что SI зависит от периода годового цикла, при этом внутри каждого периода значения показателя периодически меняются от месяца к месяцу, т.е. его динамика носит колебательный характер (табл. 1, рис. 2).

При анализе динамики медианы SI у спортсмена К.Д. установлено (табл. 1, рис. 2), что в подготовительном (13,2 усл. ед.) и соревновательном (15,5 усл. ед.) периодах медиана была ниже, чем в переходном периоде (22,1 усл. ед; р < 0,05), а между подготовительным и соревновательным периодами различия были статистически незначимы. Внутри подготовительного и соревновательного периодов значения SI менялись от месяца к месяцу, но в переходном периоде они были относительно стабильны (рис. 3).

Таблица 1. Медиана, 25 и 75 центили (нижний ряд), SI (усл. ед.) по данным кардиоинтервалографии, зарегистрированной в условиях клиностаза, а также объёма (V км , V мин ) и интенсивности (N ЧСС , N 4+5 зоны ЧСС ) тренировочных нагрузок по месяцам у элитного лыжника К.Д. Table 1. Median, 25th and 75th centiles (bottom row), SI (arbitrary units) according to cardiointervalography data recorded under clinostasis conditions, as well as volume (Vkm, Vmin) and intensity (NCHR, N4+5 HR zones) of training loads by month for elite skier K.D.

|

Месяц и год |

SI |

Объём (V) и интенсивность (N) тренировочных нагрузок |

||||

|

усл. ед. |

V км , км/день |

V мин , мин/день |

N ЧСС , уд/мин |

N 1+2+3 зоны ЧСС , мин/день |

N 4+5 зоны ЧСС , мин/день |

|

|

Соревновательный период |

||||||

|

03.19 |

15,8 (11/17) |

21,5 (14/25) |

93 (65/109) |

124 (119/131) |

147 (106/172) |

2,5 (0/8,8) |

|

04.19 |

16,3 (10/25) |

14,8 (9/23) |

61 (45/90) |

112 (106/123) |

32 (0/94) |

0 (0/8) |

|

Переходный период |

||||||

|

05.19 |

20,9 (15/27) |

15,5 (9/24) |

101 (72/146) |

124 (112/130) |

73 (17/85) |

0 (0/0) |

|

Подготовительный период |

||||||

|

06.19 |

11,2 (10/14) |

22,5 (18/38) |

122 (104/158) |

125 (115/130) |

201 (116/260) |

6,5 (1,2/10) |

|

07.19 |

11,8 (9/18) |

25,2 (12/44) |

124 (103/166) |

122 (111/125) |

228 (131/263) |

7,5 (1,2/18) |

|

08.19 |

12,3 (11/14) |

20,6 (13/31) |

129 (90/154) |

117 (112/131) |

169 (75/185) |

6 (0/94) |

|

09.19 |

12,8 (10/17) |

21,7 (12/28) |

100 (83/133) |

115 (110/124) |

146 (100/179) |

1,5 (0/17,2) |

|

10.19 |

16,2 (13/31) |

15,7 (9/23) |

91 (71/120) |

122 (109/131) |

169 (70/194) |

0 (0/9) |

|

11.19 |

15,0 (10/19) |

18,7 (13/23) |

84 (63/106) |

125 (117/133) |

149 (99/176) |

2,5 (1/5,8) |

|

Соревновательный период |

||||||

|

12.19 |

15,4 (10/20) |

21,5 (14/26) |

88 (64/121) |

118 (114/128) |

152 (91/188) |

0 (0/8) |

|

01.20 |

17,2 (13/19) |

18,6 (11/23) |

72 (50/101) |

124 (113/136) |

119 (87/166) |

3 (0/6,5) |

|

02.20 |

18,6 (15/22) |

15,8 (12/22) |

79 (53/93) |

123 (114/159) |

125 (113/136) |

4,5 (0/11,2) |

|

03.20 |

12,6 (12/13) |

20,2 (15/22) |

94 (82/107) |

115 (105/123) |

80 (72/95) |

0 (0/60) |

|

Переходный период |

||||||

|

04.20 |

22,1 (21/24) |

13,5 (11/30) |

92 (81/117) |

113 (104/123) |

82 (67/124) |

0 (0/1) |

|

05.20 |

20,0 (16/26) |

18,7 (15/60) |

119 (87/151) |

119 (112/125) |

135 (36/156) |

6 (0/9,7) |

|

06.20 |

22,1 (17/25) |

20,4 (16/42) |

111 (93/142) |

120 (118/125) |

101 (85/117) |

0 (0/2) |

|

В целом за подготовительный (1), соревновательный (2) и переходный (3) периоды |

||||||

|

Под. 1 |

13,2 (10/18) |

21 (13/31) |

106 (80/145) |

121 (112/130) |

168,0 |

4 (0/15) |

|

Сор. 2 |

15,6 (12/20) |

19 (12/25) |

82 ( 61/106) |

121 (111/130) |

125,0 |

1,5 (0/10) |

|

Пер. 3 |

22,1 (16/25) |

18 (12/37) |

105 (85/142) |

120 (112/126) |

101,5 |

0 (0/2) |

|

р < 0,05 |

1-3; 2-3 |

1-2 |

– |

– |

1-3; 1-2; 2-3 |

1-3; 2-3 |

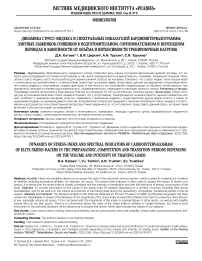

Рисунок 1. Динамика медиан стресс-индекса (SI) ВСР, а также спектральных показателей TP, абсолютной мощности HF-, VLF-, LF-волн и их относительной мощности т.е., HF%, VLF%, LF% у элитного лыжника-гонщика К.Д. в подготовительный, соревновательный и переходный периоды тренировочного цикла (цифры в индексе означают статистическую значимость различий с соответствующим периодом по критерию Манна – Уитни, р < 0,05). Примечание: сведения о величинах TP, абсолютной мощности HF-, VLF-, LF-волн и их относительной мощности, т.е. HF%, VLF%, LF% у элитного лыжника-гонщика К.Д. взяты из наших статей [4, 5, 35]

Figure 1. Dynamics of HRV stress index (SI) medians, as well as spectral indicators TP, absolute power of HF-, VLF-, LF-waves and their relative power, i.e. HF%, VLF%, LF% in an elite skier-rider K.D. in the preparatory, competitive and transitional periods of the training cycle (the numbers in the index indicate the statistical significance of differences with the corresponding period according to the Mann-Whitney test, p < 0.05). Note: information about the values of TP, the absolute power of HF-, VLF-, LF-waves and their relative power, i.e. HF%, VLF%, LF% for the elite ski racer K.D. taken from our papers [4, 5, 35]

SI (усл.ед.)

V км , (км/день)

V мин , (мин/день)

N чсс , (уд/мин)

N 1+2+3 зоны чсс , (мин/день)

N 4+5 зоны чсс , (мин/день)

Рисунок 2. Динамика медианы стресс-индекса (SI) ВСР, а также объёма тренировочных нагрузок, выраженного в километрах дистанции ( V км ), либо длительности тренировки ( V мин ), её интенсивности, выраженной величиной «рабочего» пульса (N ЧСС ), суммой времени проведенной в 1, 2, 3 зонах ЧСС (N 1+2+3 зоны ЧСС ) и 4, 5 зонах ЧСС (N 4+5 зоны ЧСС ) у элитного лыжника-гонщика К.Д. в подготовительный, соревновательный и переходный периоды тренировочного цикла (цифры в верхнем регистре означают статистически значимое различие с соответствующим периодом, по критерию Манна–Уитни, р < 0,05)

Figure 2. Dynamics of the median stress index (SI) of HRV, as well as the volume of training loads, expressed in kilometers of distance (Vkm), or the duration of training (Vmin), its intensity, expressed by the value of the "working" heart rate (NHR), the amount of time spent in 1, 2, 3 heart rate zones (N1+2+3 heart rate zones) and 4, 5 heart rate zones (N4+5 heart rate zones) in elite cross-country skier K.D. in the preparatory, competitive and transitional periods of the training cycle (numbers in the upper case indicate a statistically significant difference with the corresponding period, according to the Mann-Whitney test, p < 0.05)

Показано, что в каждом из трёх периодов отсутствовала статистически значимая зависимость значений SI от объёма и интенсивности тренировочных нагрузок. Однако, в целом, по всему годовому циклу обнаружена значимая (р < 0,05) обратная корреляция SI от объёма тренировочной нагрузки (Vкм; Vмин) и интенсивности нагрузки (NЧСС;; N1+2+3 зоны ЧСС; N4+5 зоны ЧСС) – коэффициент Спирмена составил соответственно –0,17; –0,20; –0,16; –0,16; –0,29 (рис. 3, 4). Это говорит о том, что с повышением объёма тренировочных нагрузок (Vкм), (Vмин) и их интенсивности (NЧСС; N1+2+3 зоны ЧСС; N4+5 зоны ЧСС), снижается медиана SI, зарегистрированная в условиях клиностаза. Выявленная нами динамика SI, говорит о том, что вегетативный баланс на протяжении подготовительного и соревновательного периодов у лыжника-гонщика смещен в сторону высокой активности ПО АНС, которая достоверно снижается в переходный период и вновь возрастает в подготовительном периоде следующего годового цикла.

Во все три периода годового цикла спортсмена К.Д. можно отнести к IV типу вегетативной регуляции сердечного ритма (выраженная автономная регуляция) по классификации Н.И. Шлык (табл. 3), т.е. с учётом величины SI и абсолютной мощности VLF, значения которых были описаны нами ранее [4]. Это означает, что в процессе годового цикла тип вегетативной регуляции у элитного спортсмена не меняется.

Периоды подготовки

Сорев.

Пер.

Подготовительный

Соревноват.

Переход.

Si, усл.ед.

А 25

V (км/день)

Si, усл.ед

Б

22,1

11,2

12 2019

V ( мин/день)

о

Рисунок 3. Динамика значений стресс-индекса (SI, усл. ед., столбцы) и значений объёма V км , V мин тренировочной нагрузки (линейный график, соответственно, панели А и Б) элитного лыжника К.Д. Примечание: числа внутри столбцов отражают месяцы, от которого данный месяц статистически значимо (по критерию Манна-Уитни, т.е. p < 0,05) отличается по значениям SI. Панели А и Б

Figure 3. Dynamics of stress index values (SI, arb. units, columns) and volume values Vkm, Vmin of training load (linear graph, respectively, panels A and B) of the elite skier K.D.Note: The numbers inside the columns reflect the months from which this month is statistically significantly different (according to the Mann-Whitney test, i.e. p < 0.05) in terms of SI values. Panels A and B

Км.

Мин. 140

Периоды подготовки

SI, усл.ед.

А 25

SI, усл.ед.

Б

Сор. Пер.

Подготовительный Соревноват.

Раб.пульс (уд/мин.)

20,9

08 2019

06*

Переход.

22,1

03 04 06 07 08

09 11 12 2019

01 02 2020

09 2019

03 2020

22,1

03 2020

Уд/мин 160

Мин.

В

N 1+2+3 зоны ЧСС (мин/день)

12,6

12,6

02 2020

SI, усл.ед.

22,1

22,1

08 2019

03 04 06 07 08

09 11 12 2019

010657*

N 4+5 зоны ЧСС (мин/день)

08 2019

/09 2019

22,1

22,1

18,6

Мин.

2019 v 2020

Рисунок 4. Динамика значений стресс-индекса (SI, усл. ед., столбцы) и значений интенсивности: N чсс (раб. пульс уд/мин.), N 1+2+3 зоны ЧСС (мин/день), N 4+5 зоны ЧСС (мин/день) тренировочной нагрузки (линейный график, соответственно панели А, Б и В ) элитного лыжника К.Д. Примечание: числа внутри столбцов отражают месяцы, от которого данный месяц статистически значимо (по критерию Манна – Уитни, т.е. p < 0,05) отличается по значениям SI

Figure 4. Dynamics of stress index values (SI, arb. units, columns) and intensity values: Nhrs (working pulse beats/min.), N1+2+3 HR zones (min/day), N4+5 HR zones (min/day) of the training load (line graph, panels A, B and C, respectively) of the elite skier K.D. Note: The numbers inside the columns reflect the months from which this month is statistically significantly different (according to the Mann-Whitney test, i.e. p < 0.05) in terms of SI values

Результаты исследования всей команды, в которую помимо спортсмена К.Д. входило еще 7 элитных лыжников (МС и МСМК) и у которых регистрацию КИГ проводили лишь на протяжении подготовительного и соревновательного периодов, представлены в таблице 2. В ней, помимо сведений о медиане и центилях SI, впервые представлены данные в отношении ТР, абсолютной и относительной мощности НF-, LF- и VLF-волн. Эти данные, в основном, подтверждают сведения о характере изменений спектральных показателей, вывяленных при исследовании спортсмена К.Д. [4, 5, 35]. В частности, в отношении команды элитных лыжников показано, что в подготовительном и соревновательном периодах возрастают медианы

TP, абсолютной мощности НF-, LF- и VLF-волн, а также относительной мощности VLF-волн, т.е. VLF %; при этом на низком уровне находятся относительная мощность LF-волн (LF %), и HF-волн (HF %). В переходном периоде снижаются медианы TP, абсолютной мощности НF-, LF- и VLF-волн, а также уменьшается медиана относительной мощности LF- и VLF-волн и возрастает медиана относительной мощности НF-волн. Эти данные подтверждают представления, высказанные ранее [4, 5, 35], согласно которым величины TP, а также абсолютной мощности НF-, LF- и VLF-волн, а также VLF %, регистрируемые в условиях клиностаза, отражают влияние ПО АНС на деятельность сердца, а также о том, что относительная мощность VLF-волн, т.е. показатель VLF % отражает интенсивность синтеза кардиомиоцитами ненейронального ацетилхолина, в том время как значения LF % и HF % отражают формирование состояния тревожности даже у элитного спортсмена в связи с предстоящими стартами. В этих статьях в отношении спортсмена К.Д., который тщательно фиксировал объём и интенсивность тренировочных нагрузок, сопоставляя их с параметрами ВСР сообщается о том, что в целом, для годичного цикла характерна прямая зависимость медианы TP от объёма нагрузок (Vкм), а также прямая зависимость медианы абсолютной мощности VLF-волн от объёма (Vкм) и интенсивности (Nчсс) нагрузки. Очевидно, что эта закономерность характерна и для остальных элитных лыжников команды Татарстана, так как объём, интенсивность, условия выполнения тренировочных нагрузок, у них были примерно такими же, как у спортсмена К.Д.

Согласно классификации, Н.И. Шлык, все спортсмены команды РТ, независимо от периода (в подготовительный или соревновательный) отнесены к IV типу регуляции сердечного ритма, исключение составил спортсмен Г.В., для которого в обоих периодах был характерен III тип (табл. 3).

Таблица 2. Медиана, 25 и 75 центили SI (усл. ед.), TP (мс2), абсолютной мощности НF-, LF- и VLF-волн (мс2) и относительной (в % к ТР) мощности этих волн сборной команды лыжников Татарстана (по данным кардиоинтервалографии в условиях клиностаза)

Table 2. Median, 25th and 75th centiles of SI (arbitrary units), TP (ms2), absolute power of HF-, LF- and VLF-waves (ms2) and relative (% of TP) power of these waves of the national team of skiers Tatarstan (according to cardiointervalography data in conditions of clinostasis)

|

Дата |

SI |

TP |

HF-волны |

VLF-волны |

LF-волны |

|||

|

усл. ед. |

мс2 |

мс2 \ |

% |

мс2 \ |

% |

мс2 |

% |

|

|

Подготовительный период |

||||||||

|

06.19 |

13,1 8/19 |

10862 7724/19020 |

5142 3343/8243 |

45,8 35/52 |

3726 2239/4462 |

35,6 20/39 |

2300 1373/3605 |

21,0 15/22 |

|

07.19 |

12,1 9/19 |

10071 5862/15784 |

3990 2209/7039 |

41,4 32/49 |

2941 1800/5577 |

39,1 32/48 |

2013 1123/2994 |

19,3 13/24 |

|

08.19 |

13,9 8/21 |

11201 8143/21088 |

4541 2608/7656 |

44,2 26/53 |

3540 2090/6190 |

33,2 26/52 |

2912 974/4305 |

21,1 12/27 |

|

09.19 |

16,8 10/19 |

9420 6545/11993 |

3264 2493/4552 |

39,9 26/46 |

3397 1961/5952 |

36,7 29/55 |

1912 1403/2684 |

20,8 14/24 |

|

10.19 |

16,1 12/28 |

8612 4736/11822 |

4102 2938/5647 |

56,5 45/61 |

1711 1096/3075 |

25,0 15/31 |

1316 895/2755 |

16,3 12/23 |

|

11.19 |

14,2 10/19 |

9913 7188/12358 |

3359 2391/4910 |

44 34/48 |

3495 2222/5891 |

34,1 24/42 |

2101 1298/3220 |

21,8 14/26 |

|

Соревновательный период |

||||||||

|

12.19 |

15,0 10/20 |

7905 7476/11919 |

3698 2371/4056 |

33,7 26/40 |

3072 2257/4928 |

38,5 30/43 |

2207 1617/2934 |

24,9 21/33 |

|

01.20 |

15,5 11/19 |

7845 6855/8816 |

2895 2054/3512 |

37,9 25/46 |

2701 2331/4302 |

40,0 29/55 |

1691 1397/2021 |

19,3 14/25 |

|

02.20 |

20,7 16/24 |

7820 6283/9286 |

3170 2036/4267 |

38,8 33/45 |

2555 1857/3791 |

37,0 30/42 |

1665 1117/2753 |

23,6 18/29 |

|

В целом за подготовительный (1) и соревновательный (2) периоды |

||||||||

|

Под. 1 |

13,7 10/20 |

9923 6658/14428 |

4082 2576/6335 |

43,6 32/52 |

3138 1818/5611 |

34,1 24/45 |

2057 1119/3202 |

19,9 14/25 |

|

Сор. 2 |

17,9 12/22 |

7864 6855/9396 |

3077 2054/4021 |

37,2 28/45 |

2754 2074/4156 |

38,5 30/48 |

1728 1278/2733 |

22,7 17/29 |

|

Статистически значимые различия между периодами по критерию Манна-Уитни |

||||||||

|

р < 0,05 |

1-2 |

1-2 |

1-2 |

1-2 |

- |

- |

- I |

1-2 |

Примечание: различия статистически незначимы, р >0,05.

Таблица 3. Тип вегетативной регуляции сердечной деятельности лыжников-гонщиков команды РТ (по классификации Н.И. Шлык, 2021) с учётом значений медианы SI (усл. ед.) и абсолютной мощности VLF-волн (мс2) по данным кардиоинтервалографии, зарегистрированной в условиях клиностаза в подготовительный и соревновательный периоды

Table 3. Type of autonomic regulation of cardiac activity of ski racers of the RT team (according to the classification of N.I. Shlyk, 2021) taking into account the values of the median SI (arbitrary units) and the absolute power of VLF waves (ms2) according to cardiointervalography data recorded in conditions of clinostasis during the preparatory and competitive periods

|

Спортсмен |

Показатель ВСР: SI (усл.ед.) |

Показатель ВСР: VLF (мс2) |

Тип регуляции |

|||

|

п/п* |

с/п* |

п/п |

с/п |

|||

|

К.Д. (МС) |

13,2 |

15,6 |

9473 |

8047 |

IV тип |

IV тип |

|

С.Р. (МС) |

9,2 |

5,8 |

5172 |

18691 |

IV тип |

IV тип |

|

Ф.В. (МС) |

24,5 |

16,3 |

1805 |

2761 |

IV тип |

IV тип |

|

Л.С. (МС) |

17,2 |

– |

8342 |

– |

IV тип |

– |

|

З.И. (МС) |

19,3 |

25,9 |

3697 |

4557 |

IV тип |

IV тип |

|

Г.В. (МСМК) |

35,7 |

– |

1624 |

– |

III тип |

– |

|

Н.А. (МС) |

27,4 |

28,6 |

2674 |

1667 |

IV тип |

IV тип |

|

Ф.А. (МСМК) |

9,8 |

– |

5306 |

– |

IV тип |

– |

Примечание: п/п – подготовительный период; с/п – соревновательный период. Прочерк – данные отсутствуют.

Обсуждение

Обзор литературы в отношении величины SI показал, что у спортсменов, тренирующихся на выносливость, данный показатель низкий, особенно у лыжников-гонщиков [21, 24], если его сравнивать с величиной SI у представителей других видов спорта [29, 30, 32], а также со здоровыми людьми, не занимающимися спортом [8]. В других видах спорта, наблюдается довольно широкий размах значений SI [23, 28, 32], даже на протяжении одного УТС [21], что связано с повышением уровня тренированности спортсмена [21, 25, 26]. Однако, по мнению Н.И. Шлык и её сотрудников [12–15], не вид спортивной специализации, не уровень тренированности, а тип регуляции сердечной деятельности, в частности роль центральных и автономных механизмов регуляции, в том числе врожденная степень влияния СО и ПО АНС на деятельность сердца влияют на показатель SI. Однако по нашим данным, все спортсмены команды РТ, включая и К.Д., относятся к IV типу регуляции сердечной деятельности по классификации Н.И. Шлык (т.е. выраженная автономная регуляция или выраженное доминирование ПО АНС). Исключение составил спортсмен Г.В., которого мы отнесли к III типу (умеренная автономная регуляция или умеренное доминирование ПО АНС). Согласно классификации [10] все 8 спортсменов команды Татарстана, включая К.Д., – ваго-тоники, согласно классификации [11] и [16] 7 спортсменов, включая К.Д., – ваготоники, а лыжник Г.В. – нормотоник. Согласно классификации, предусмотренной для всех людей, независимо от их двигательной активности [8, 9], все 8 членов команды Татарстана находятся вне стрессовой ситуации. Следует подчеркнуть, что на протяжении годичного цикла тип регуляции сердечной деятельности у элитных лыжников не меняется. Это позволяет сформулировать представление о том, что специализация вида спорта, которую выбирает начинающий спортсмен, зависит от индивидуальных особенностей регуляции сердечной деятельности, в которой принимают участие не только ПО и СО АНС, но и многие другие медиаторы и БАВ, например, эндогенные антиоксиданты, в том числе ферменты-антиоксиданты типа супероксидисмутазы [45], эндогенные сенсибилизаторы бета-адренорецепторов, или

ЭСБАР, в том числе гистидин, триптофан и тирозин [46], а также дофамин [47], серотонин [48], простагландины [49], оксид азота [50], ненейрональный ацетилхолин [4, 5, 51], и другие гормоны и медиаторы, проявляющие свойства антиоксидантов и антиапоптических факторов, например, мелатонин [52]. Все вместе они, вероятно, образуют ан-тиапоптическую систему, которая препятствует апоптозу кардиомиоцитов в условиях высокой физической нагрузки, т.е. способствует сохранению их жизнеспособности.

Анализ динамики величины SI подтверждает наши предыдущие наблюдения и выводы [4, 5, 35], а также данные других авторов [53–56] о том, что, для спортсменов, тренирующихся на выносливость, характерна ваготония – выраженное влияние ПО АНС в условиях клиностаза, т.е. искусственного покоя. Это обусловлено тем, что в процессе тренировок повышается влияние ПО АНС на сердце, в том числе за счет формирования в миокарде синтеза ненейронального ацетилхолина (АХ). Предпринятая нами попытка оценить зависимость величины SI от длительности разной по интенсивности нагрузки, в том числе проводимой с интенсивностью, отнесенной к 1–3 зонам, или к 4–5 зонам по принятой классификации [41–43], выявила обратную зависимость, т.е. чем выше интенсивность тренировки, тем значительнее снижение SI. Поэтому можно предположить, что тренировки, проводимые на уровне пульса анаэробного обмена (ПАНО) и выше, т.е. в 4 и 5 зонах, приводят к более выраженному снижению величины SI, чем тренировки, которые соответствуют 1, 2 и 3 зонам интенсивности, т.е. к повышению влияния ПО АНС на сердце. Доказательством этого положения является более высокий коэффициент корреляции между величиной SI и суммой времени, проведенной в 4 и 5 зонах (r = –0,29), чем между SI и суммой времен в 1, 2, 3 зонах интенсивности (r = –0,16). Мы не исключаем, что формирование синтеза ненейронального АХ в миокарде у спортсмена обусловлено включением в тренировочный процесс нагрузок высокой интенсивности.

По нашем данным, индекс SI, скорее всего, не отражает формирование чувства тревожности в соревнова- тельный период, как это показано нами в отношении динамики показателей HF % и LF % [5, 35], но и не противоречит этой гипотезе.

Мы установили, что почти все показатели ВСР, в том числе SI меняются у элитных лыжников-гонщиков не только на разных этапах годичной подготовки, но имеют колебания даже на протяжении одного периода, особенно подготовительного, т.е. имеет место динамика показателей по дням или по месяцам в каждом периоде. Вероятно, эти колебания отражают степень восстановления миокарда и других органов, а также механизмов регуляции работы сердца после очередной тренировки или соревнования. Если восстановление происходит с фазой суперкомпенсации, то при регистрации КИГ данный показатель имеет одно значение, а если восстановление идет без суперкомпенсации, то это другие значения. Это означает, что феномен «колебания показателей ВСР» или феномен «нестабильности показателей ВСР» заслуживает специального исследования, так как отражает скорость и качество восстановления после физической нагрузки.

Выводы

-

1. Величина стресс-индекса (SI) зависит от спортивной специализации (она минимальна у спортсменов, тренирующихся на выносливость и максимальна у паурлиф-теров); от стажа занятий спортом (у лыжников с повышением мастерства величина SI снижается); от периодов годичного цикла (например, у лыжников-гонщиков она претерпевает наибольшие колебания, достигая минимума (13,2–13,7 усл. ед.) к началу соревновательного периода, незначительно возрастает в соревновательный период (15,6–17,9 усл. ед) и существенно повышается в переходный период (до 22,1 усл. ед.). При этом тип вегетативной

-

2. Снижение медианы SI у элитных лыжников в подготовительном периоде коррелирует с объёмом и интенсивностью тренировочных нагрузок (чем они выше, тем более значительно снижение медианы), что подтверждают результаты исследования спортсмена К.Д., тщательно фиксирующего объём нагрузки и её интенсивность во всех трех периодах годичного цикла, а также результаты исследования сборной команды лыжников региона. Особенно на величину SI влияет кратковременное включение в тренировочный процесс лыжника упражнений высокой интенсивности, при которых рабочий пульс превышает 80 % от максимально возможной ЧСС (4–5 зоны).

-

3. Сведения о величине стресс-индекса (SI) и его ди-намике/колебании могут быть ориентиром для тренера, в том числе о восстановительных процессах у спортсмена и в целом для управления тренировочным процессом.

-

4. Сформулировано понятие о формировании в миокарде в процессе тренировок на выносливость антиапо-птической системы миокарда, которая повышает выживаемость кардиомиоцитов в условиях выполнения огромных по объёму нагрузок и при наличии оксидативного стресса. Её компонентами, вероятно, являются эндогенные антиоксиданты, свободные аминокислоты типа гистидина, триптофана и тирозина, дофамина, серотонина, ненейронального ацетилхолина, простагландинов типа ПГФ 2альфа и ПГЕ 2 , оксида азота, мелатонина и других молекул. Конкретный набор компонентов антиапоптической системы определяет успешность адаптации к тренировкам на выносливость, а также мотивацию к занятиям лыжными гонками и успешностью этого занятия.

регуляции деятельности сердца у элитного лыжника-гонщика не меняется на протяжении всего годичного цикла и оценивается, по классификации Н.И. Шлык, как выраженная автономная регуляция, т.е. ваготония.

Список литературы Динамика стресс-индекса и спектральных показателей кардиоинтервалограммы элитных лыжников-гонщиков в подготовительном, соревновательном и переходном периодах в зависимости от объёма и интенсивности тренировочных нагрузок

- Гаврилова Е.А. Спорт, стресс, вариабельность: монография. М.: Спорт, 2015. 168 с. [Gavrilova E.A. Sport, stress, variability: monograph. Moscow: Sport, 2015. 168 p. (In Russ)].

- Lundstrom C.J., Foreman N.A., Biltz G. Practices and Applications of Heart Rate Variability Monitoring in Endurance Athletes. Int. J. Sports. Med. 2022;44(1):9-19.

- Perek S., Raz-Pasteur A. [Heart rate variability: the age-old tool still remains current]. Harefuah. 2021;160(8):533-536.

- Катаев Д.А., Циркин В.И., Кишкина В.В., Трухина С.И., Трухин А.Н. Природа общей мощности спектра и очень низкочастотных волн кардиоинтервалограммы с позиций адаптации организма человека к двигательной активности (обзор). Журн. мед.-биол. исследований. 2023; 11(1): 95-107. [Kataev D.A., Tsirkin V.I., Kishkina V.V., Trukhina S.I., Trukhin A.N. The nature of the total power of the spectrum and very low-frequency waves of the cardiointervalogram from the standpoint of the adaptation of the human body to motor activity (review). Journal. medical biol. research. 2023;11(1):95-107. (In Russ)].

- Катаев Д.А., Циркин В.И., Завалин Н.С., Морозова М.А., Трухина С.И., Трухин А.Н. Динамика TP, HF-, LF- и VLF-волн кардиоинтервалограммы (в условиях клиностаза) элитного лыжника-гонщика в подготовительном, соревновательном и переходном периодах в зависимости от объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Физиология человека. 2023;49(4):1-14. [Kataev D.A., Tsirkin V.I., Zavalin N.S., Morozova M.A., Trukhina S.I., Trukhin A.N. Dynamics of TP, HF-, LF- and VLF-waves of the cardiointervalogram (in conditions of clinostasis) of an elite skier-racer in the preparatory, competitive and transitional periods depending on the volume and intensity of training loads. Human physiology. 2023;49(4):1-14. (In Russ)].

- Циркин В.И., Трухина С.И., Трухин А.Н. Нейрофизиология: физиология сенсорных систем: учебник для вузов / 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2021. 459 с. [Tsirkin V.I., Trukhina S.I., Trukhin A.N. Neurophysiology: physiology of sensory systems: a textbook for universities / 2nd ed., corrected. and additional. Moscow: Yurayt, 2021. 459 p. (In Russ)].

- Аджимолаев Т.А., Долецкий С.Я., Аминжанов Ш.А., Корниенко И.А., Гохблит И.И. Вегетативные показатели у детей и подростков при эмоциональном напряжении. Физиология человека. 1989;15(4):40-47. [Adzhimolaev T.A., Doletskii S.Ia, Aminzhanov Sh.A., Kornienko I.A. Gokhblit I.I. Vegetative indicators in children and adolescents with emotional stress. Human physiology. 1989;15(4):40-47. (in Russ)].

- Ноздрачев А.Д., Щербатых Ю.В. Современные способы оценки функционально состояния автономной (вегетативной) нервной системы. Физиология человека. 2001;27(6):95-101. [Nozdrachev A.D., Shcherbatykh Yu.V. Modern methods for assessing the functional state of the autonomic (vegetative) nervous system. Human physiology. 2001;27(6):95-101 (in Russ)].

- Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине. Физиология человека. 2002;28(2):70—82. [Baevsky R.M. Analysis of heart rate variability in space medicine. Human Physiology. 2002;28(2):70-82 (In Russ)].

- Ерышев О.Ф., Дубинина Л. А. Психовегетативные расстройства в рамках синдрома патологического влечения к алкоголю и их фармакологическая коррекция. Социальная и клиническая психиатрия. 1999;2:27-32. [Eryshev O.F., Dubinina L.A. Psychovegetative disorders within the syndrome of pathological craving for alcohol and their pharmacological correction. Social and clinical psychiatry. 1999;2:27-32. (In Russ)].

- Ширяев О.Ю., Ивлева Е.И. Нарушение вегетативного гомеостаза при тревожно-депрессивных расстройствах и методы их коррекции. Прикладные информационные аспекты медицины. Воронеж. 1999;2(4):45. [Shiryaev O.Yu., Ivleva E.I. Violation of autonomic homeostasis in anxiety-depressive disorders and methods for their correction. Applied Information Aspects of Medicine. Voronezh. 1999;2(4):45. (In Russ)].

- Шлык Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009: 20. [Shlyk N.I. Heart rate and type of regulation in children, adolescents and athletes. Izhevsk: Publishing House "Udmurt University", 2009: 20. (In Russ)].

- Шлык Н.И., Сапожникова Е.Н., Кириллова Т.Г., Жужгов А.П. Об особенностях ортостатической реакции у спортсменов с разными типами вегетативной регуляции. Биология. Науки о земле. 2012;1:114-125. [Shlyk N.I., Sapozhnikova E.N., Kirillova T.G., Zhuzhgov A.P. On the features of the orthostatic reaction in athletes with different types of vegetative regulation. Biology. Earth sciences. 2012;1:114-125. (In Russ)].

- Шлык Н.И. Экспресс оценка функциональной готовности организма спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности (по данным анализа вариабельности сердечного ритма). Наука и спорт: современные тенденции. 2015;9(4):5-15. [Shlyk N.I. Express assessment of the functional readiness of the athlete's body for training and competitive activities (according to the analysis of heart rate variability). Science and sport: modern trends. 2015;9(4):5-15. (In Russ)].

- Шлык Н.И. Нормативы вариационного размаха кардиоинтервалов в покое и ортостазе при разных типах регуляции у лыжников-гонщиков в тренировочном процессе. Наука и спорт: современные тенденции. 2021;9(4):35-50. [Shlyk N.I. Norms of the variation range of cardiointervals at rest and orthostasis with different types of regulation in cross-country skiers in the training process. Science and sport: modern trends. 2021;9(4):35-50. (In Russ)].

- Ефремова Р.И., Спицин А.П., Воронина Г.А. Реактивность регуляторных систем юных лыжников в зависимости от типа вегетативной регуляции. Вятский медицинский вестник. 2015;4:15-18. [Efremova R.I., Spitsin A.P., Voronina G.A. Reactivity of the regulatory systems of young skiers depending on the type of autonomic regulation. Vyatka Medical Bulletin. 2015;4:15-18. (In Russ)].

- Березный Е.А., Рубин А.М., Утехина Г.А. Практическая кардиоритмография. СПб.: «Нео», 2005. 143 с. [Berezny E.A., Rubin A.M., Utehina G.A. Practical cardiorhythmography. St. Petersburg: «Neo», 2005. 143 p. (In Russ)].

- Шлык Н.И. Оценка качества тренировочного процесса у лыжников-гонщиков и биатлонистов по результатам ежедневных исследований вариабельности сердечного ритма. Наука и спорт: современные тенденции. 2019;7(2):92-105. [Shlyk N.I. Evaluation of the quality of the training process in cross-country skiers and biathletes based on the results of daily studies of heart rate variability. Science and sport: modern trends. 2019;7(2):92-105. (In Russ)].

- Иванова Н.В. Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы спортсменов с различной спецификой мышечной деятельности в соревновательном периоде подготовки. Вестник спортивной науки. 2011;1:64-68. [Ivanova N.V. Evaluation of the functional state of the cardiorespiratory system of athletes with different specifics of muscle activity in the competitive period of training. Bulletin of sports science. 2011; 1: 64-68. (In Russ)].

- Марков А.Л. Вариабельность сердечного ритма у лыжников-гонщиков Республики Коми. Журнал медико-биологических исследований. 2019;7(2): 151 -160. [Markov A.L. Heart rate variability in cross-country skiers of the Komi Republic. Journal of Biomedical Research. 2019;7(2):151-160. (In Russ)].

- Литвин Ф.Б., Аносов И.П., Асямолов П.О., Васильева Г.В., Мартынов С.В., Жигало В.Я. Сердечный ритм и система микроциркуляции у лыжников в предсоревновательном периоде спортивной подготовки. Биология. Науки о земле. 2012;1:67-74. [Litvin F.B., Anosov I.P., Asyamolov P.O., Vasil'eva G.V., Martynov S.V., Zhigalo V.Ya. Cardiac rhythm and microcirculation system in skiers in the precompetitive period of sports training. Biology. Earth sciences. 2012;1:67-74. (In Russ)].

- Шлык Н.И., Зуфарова Э.И. Нормативы показателей вариабельности сердечного ритма у исследуемых 16-21 года с разными преобладающими типами вегетативной регуляции. Вестн. Удмурт. ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. 2013;4:96-105. [Shlyk N.I., Zufa-rova E.I. Norms of indicators of heart rate variability in the studied 16-21 years old with different predominant types of autonomic regulation. Vestn. Udmurt. university Ser.: Biology. Earth Sciences. 2013;4:96-105. (In Russ)].

- Кудря О.Н. Оценка функционального состояния и физической подготовленности спортсменов по показателям вариабельности сердечного ритма. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2014;4(1): 185-195. [Kudrya O.N. Evaluation of the functional state and physical fitness of athletes in terms of heart rate variability. Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University. 2014;4(1):185-195. (In Russ)].

- Викулов А.Д., Бочаров М.В., Каунина Д.В., Бойков В.Л. Регуляция сердечной деятельности у спортсменов высокой квалификации. Вестник спортивной науки. 2017;2:31-36. [Vikulov A.D., Bocharov M.V., Kaunina D.V., Boykov V.L. Regulation of cardiac activity in highly qualified athletes. Bulletin of sports science. 2017;2:31-36. (In Russ)].

- Погодин А.А., Алексанянц Г.Д. Симпато-парасимпатические взаимодействия в регуляции сердечного ритма баскетболистов студенческой лиги. Физиология. 2018;1:62-68. [Pogodin A.A., Aleksanyants G.D. Sympathetic-parasympathetic interactions in the regulation of the heart rate of college basketball players. Physiology. 2018;1:62-68. (In Russ)].

- Брынцева Е.В., Гаврилова Е.А., Загородный Г.М., Чурганов О.А., Белодедова М.Д. Прогноз успешности пловцов-юниоров на основе вариабельности сердечного ритма. Прикладная спортивная наука. 2020;2:61-69. [Bryntseva E.V., Gavrilova E.A., Zagorodny G.M., Churganov O.A., Belodedova M.D. Prognosis of success in junior swimmers based on heart rate variability. Applied sports science. 2020;2:61-69. (In Russ)].

- Литвин Ф.Б., Брук Т.М., Терехов П.А., Осипова Н.В. Особенности анаэробной работоспособности биатлонистов в зависимости от типа вегетативной регуляции сердечного ритма. Журн. мед.-биол. исследований. 2020;8(4):368-377. [Litvin F.B., Brook T.M., Terekhov P.A., Osipova N.V. Features of anaerobic performance of biathletes depending on the type of autonomic regulation of the heart rate. Journal medical. biol. research. 2020;8(4):368-377. (In Russ)].

- Литовченко О.Г., Максимова А.С., Чирков А.А. Особенности вариабельности сердечного ритма у молодых спорсменов-волейболи-стов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Современные вопросы биомедицины. 2021 ;5(4):194-204. [Litovchenko O.G., Maksimova A.S., Chirkov A.A. Features of heart rate variability in young sportsmen-volleyball players of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra. Modern issues of biomedicine. 2021 ;5(4):194-204. (In Russ)].

- Мищенко И.А., Волынская Е.В., Коробова С.А. Мониторинг функционального состояния тхэквондистов по показателям вариабельности сердечного ритма в предсоревновательном микроцикле. Человек. Спорт. Медицина. 2021;21(2):42-50. [Mishchenko I.A., Vol-ynskaya E.V., Korobova S.A. Monitoring of the functional state of taekwondo wrestlers in terms of heart rate variability in the precompetitive microcycle. Human. Sport. Medicine. 2021;21(2):42-50. (In Russ)].

- Калабин О.В. Спицин А.П. Вариабельность сердечного ритма у спортсменов с силовой направленностью тренировочного процесса. Новые исследования. 2011 ;29(4): 124-131. [Kalabin O.V. Spitsin A.P. Heart rate variability in athletes with a power orientation of the training process. New research. 2011 ;29(4):124-131. (In Russ)].

- Руль Е.А., Кудря О.Н. Показатели вариабельности сердечного ритма лыжников-гонщиков в условиях учебно-тренировочных сборов при использовании транскрианиальной электростимуляции. Современные вопросы биомедицины. 2022;6(1):195-199. [Rul' E.A., Kudrya O.N. Indicators of heart rate variability in cross-country skiers during training camps using transcrianial electrical stimulation. Modern issues of biomedicine. 2022;6(1):195-199. (In Russ)].

- Корепанов А.Л., Бобрик Ю.В., Титаренко А.А., Пономарев В.А. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма в процессе тренинга внимания у спортсменов-стрелков высокой квалификации. Теория и практика физической культуры. 2022;4:54-56. [Kore-panov A.L., Bobrik Yu.V., Titarenko A.A., Ponomarev V.A. Dynamics of heart rate variability indicators in the process of attention training in high-skilled sportsmen-shooters. Theory and practice of physical culture. 2022;4:54-56. (In Russ)].

- Грушин А.А. Спортивная подготовка высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на стадии максимальной реализации спортивных достижений;учебное пособие для самосоятельной работы студентов. М.: Физическая культура, 2014. 106 с. [Grushin A.A. Sports training of highly qualified cross-country skiers at the stage of maximum realization of sports achievements;textbook for independent work of students. Moscow: Physical culture, 2014. 106 p. (In Russ)].

- Plews D.J., Laursen P.B., Kilding A.E., Buchheit M. Evaluating training adaptation with heart-rate measures: a methodological comparison. Int J Sports Physiol Perform. 2013;8(6):688-691.

- Катаев Д.А., Циркин В.И., Завалин Н.С., Морозова М.А., Трухина С.И., Трухин А.Н. Динамика TP- и HF-волн кардиоинтервалограммы лыжника-гонщика в подготовительном, соревновательном и переходном периодах в зависимости от объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Вестник спортивной науки. 2023;1:46-54. [Kataev D.A., Tsirkin V.I., Zavalin N.S., Morozova M.A., Trukhina S.I., Trukhin A.N. Dynamics of TP- and HF-waves of the cardiointervalogram of a skier-racer in the preparatory, competitive and transitional periods depending on the volume and intensity of training loads. Bulletin of sports science. 2023;1:46-54. (In Russ)].

- T0nnessen E., Sylta 0., Haugen T.A. Hem E., Svendsen I.S., Seileret S. The road to gold: training and peaking characteristics in the year prior to a gold medal endurance performanc. PLoS One. 2014;9(7):art.e101796. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101796.eCollection 2014

- Sandbakk 0., Holmberg H.C. Physiological capabilities and training regimen of elite cross-country skiers: approaching the upper limits of human endurance. Int. J. Sports. Physiol. Perform. 2017;12(8):1003.

- Solli G.S., T0nnessen E., Sandbakk 0. The training characteristics of the world's most successful female cross-country skier. Front. Physiol. 2017;8:1069.

- Schmitt L., Bouthiaux S., Millet G.P. Eleven years' monitoring of the world's most successful male biathlete of the last decade. Int J Sports Physiol Perform. 2020;16(6):900.

- Torvik P.0., Solli G.S., Sandbakk 0. Training characteristics of world-class male Long-distance runners. Front. Sports. Act. Living. 2021 ;3:art.641389.

- Ландырь А.П., Ачкасов Е.Е. Мониторинг частоты сердечных сокращений в управлении тренировочным процессом в физической культуре и спорте. М.: Спорт, 2018. 54 с. [Landyr A.P., Achkasov E.E. Monitoring of heart rate in the management of the training process in physical culture and sports. Moscow: Sport, 2018. 54 р. (In Russ)].

- Seiler S. What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? Int. J. Sports. Physiol. Perform. 2010;5(3):276.

- Stoggl T.L., Hertlein M., Brunauer R. Welde B., Andersson E.P., Swaren M. Pacing, exercise intensity, and technique by performance level in long-distance cross-country skiing. Front. Physiol. 2020;11:article 17. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00017.eCollection 2020

- Стентон Г. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М.: Практика, 1998. 459 с. [Stanton G. Medical and biological statistics. Translation from English. Moscow: Practice, 1998. 459 p. (In Russ)].

- Singh R., Fedacko J., Pella D., Fatima G., Elkilany G., Moshiri M. et al. High exogenous antioxidant, restorative treatment (heart) for prevention of the six stages of heart failure: the heart diet. Antioxidants (Basel). 2022;11(8):1464.

- Tsirkin V., Nozdrachev A., Sizova E., Polezhaeva T., Khlybova S. [Endogenous sensitizer of beta-adrenergic receptors (ESBAR) as a component of humoral links element of autonomic nervous system and its analogs (Review)]. Usp. Fiziol. Nauk. 2016;47(4):18-42.

- Schindler C.W., Thorndike E.B., Rice K.C., Partilla J.S., Baumann M.H. The Supplement adulterant р-methylphenethylamine increases blood pressure by acting at peripheral norepinephrine transporters. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2019;369(3):328-336.

- Song Y., Xu C., Liu J., Li Y., Wang H., Shan D. et al. Heterodimerization with 5-HT2br is indispensable for p2AR-mediated cardioprotection. Circ. Res. 2021 ;128(2):262-277.

- Radi Z.A., Khan K.N. Cardio-renal safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs. J. Toxicol. Sci. 2019;44(6):373-391.

- Lukowski R., Cruz Santos M., Kuret A., Ruth P. cGMP and mitochondrial K+ channels-compartmentalized but closely connected in cardioprotection. Br. J. Pharmacol. 2022;179(11):2344-2360.

- Kakinuma Y. Characteristic effects of the cardiac non-neuronal acetylcholine system augmentation on brain functions. Int. J. Mol. Sci. 2021 ;22(2):545.

- Wongprayoon P., Govitrapong P. Melatonin receptor as a drug target for neuroprotection. Curr. Mol. Pharmacol. 2021 ;14(2):150-164.

- Fazackerley L.F., Fell J.W., Kitic C.M. The effect of an ultra-endurance running race on heart rate variability. Eur. J. Appl. Physiol. 2019;119(9):2001.

- Бутова О.А., Масалов С.В., Воробьева Ю.С. Оценка механизмов регуляции кардиоритма девушек-акробаток высокого класса спортивного мастерства. Здоровье и образование в XXI веке. 2012;14(1):212-213. [Butova O.A., Masalov S.V., Vorobieva Yu.S. Evaluation of the mechanisms of cardiac rhythm regulation among female acrobats of a high class of sportsmanship. Health and education in the XXI century. 2012;14(1):212-213. (In Russ)].

- D'Souza A., Sharma S., Boyett M.R CrossTalk opposing view: bradycardia in the trained athlete is attributable to a downregulation of a pacemaker channel in the sinus node. J. Physiol. 2015;593(8):1749.

- Pla R., Aubry A., Resseguier N. Merino M., Toussaint J.F., Hellard P. Training Organization, physiological profile and heart rate variability changes in an open-water world champion. Int. J. Sports. Med. 2019;40(8):519. https://doi.org/10.1055/a-0877-6981 Epub 2019 Jul 9