Динамика углерода микробной биомассы и степень устойчивости чернозема обыкновенного в условиях перехода на минимизацию обработки

Автор: Белоусов А.А., Белоусова Е.Н., Бугаева А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить реакцию углерода микробной биомассы (Смб) и уровень устойчивости чернозема обыкновенного Красноярской лесостепи при внедрении почвозащитных технологий обработки. Исследование проводили на черноземе обыкновенном в производственном опыте ООО «СХП «Дары Малиновки» Сухобузимского района в Красноярской лесостепи в 2017-2018 гг. Объект исследования - чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на красно-бурой глине. Почва опыта характеризируется: содержанием Сорг - 6,3-6,5 %, нейтральной реакцией среды. Содержание подвижного фосфора в почве колеблется в пределах 295-320 мг/кг, обменного калия - 127-138 мг/кг. В производственных посевах были выделены реперные участки прямоугольной формы общей площадью 1200 м2, с учетной площадью 600 м2. В пределах каждого участка выделялись три делянки - повторности, площадью 200 м2. Объем выборки составлял n=12. Трижды за вегетационный сезон отбирались почвенные образцы из слоев 0-10 и 10-20 см методом змейки. Схема опыта представлена следующими вариантами: 1) отвальная (st); 2) минимальная; 3) плоскорезная. В сезоне 2017 г. почва вариантов опыта обрабатывалась по типу чистого раннего пара, а в 2018 г. на полевом стационаре был произведен посев яровой пшеницы сорта Новосибирская-31. В течение вегетационных сезонов наблюдали за динамикой углерода микробной биомассы, базальным и субстрат-индуцированным дыханием, метаболическим коэффициентом. Установлено, что обработка почвы оказывает существенное влияние на динамику углерода микробной биомассы вне зависимости от характера механического воздействия. Динамика является доминирующим фактором, определяющим превращения Смб. Способ обработки почвы не оказывает существенного однонаправленного воздействия на степень устойчивости почвы, рассчитанной по метаболическому коэффициенту.

Икробная биомасса, субстрат-индуцированное дыхание, метаболический коэффициент, почвозащитная обработка

Короткий адрес: https://sciup.org/140250627

IDR: 140250627 | УДК: 631.46 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-5-31-39

Текст научной статьи Динамика углерода микробной биомассы и степень устойчивости чернозема обыкновенного в условиях перехода на минимизацию обработки

Введение. Лабильная фракция органического углерода играет одну из ведущих ролей в формировании эффективного плодородия и быстро реагирует на изменения в системе земледелия из-за короткого времени оборота. Микробная биомасса представляет собой транзитнометаболический пул органического вещества почвы благодаря участию микроорганизмов в процессах разложения и синтеза органических соединений и непрерывности циклов роста и отмирания популяций. Содержание микробной биомассы характеризует степень биогенности

Вестник КрасГАУ. 2020. № 5 почвы и является одним из индикаторов биологического качества почвенного органического вещества – способности поддерживать разнообразные биологические функции [1]. По мнению Н. Д. Ананьевой [2], устойчивость микробного сообщества почвы можно оценивать по величине микробного метаболического коэффициента. Установлено, что чем ниже его величина, тем устойчивее данная экосистема. Органическое вещество подвержено сильному антропогенному воздействию, и, как следствие, доля лабильной его части нередко находится в минимуме, что отрицательно сказывается на уровне устойчивости. Вовлеченные в сельскохозяйственный оборот почвы Красноярского края, формирующиеся в условиях резко континентального климата, испытывают сложные изменения в химических, физических и биологических свойствах, в том числе структуре органического вещества [3–7].

Цель исследования: изучить реакцию углерода микробной биомассы (С мб ) и уровень устойчивости чернозема обыкновенного Красноярской лесостепи при внедрении почвозащитных технологий обработки.

Объекты и методы исследования. Исследование осуществлялось на производственном опыте ООО «ОПХ «Дары Малиновки» Сухобу-зимского района в Красноярской лесостепи, размещенной в пределах Чулымо-Енисейского денудационного плато юго-западной окраины Средней Сибири.

Объект исследования – чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на красно-бурой глине. Почва опыта характеризируется: содержанием С орг – 6,3–6,5 %, нейтральной реакцией среды. Содержание подвижного фосфора в почве колеблется 295–320 мг/кг, обменного калия – 127– 138 мг/кг. В границах производственных посевов были заложены реперные участки прямоугольной формы общей площадью 1200 м2, с учетной площадью – 600 м2. В пределах каждого участка выделялись три повторности, площадью 200 м2. Почвенные образцы отбирались в сроки, приуроченные к фазам развития сельскохозяйственных растений, из слоев 0–10 и 10–20 см методом змейки. Объем выборки, рассчитанный исходя из уровня варьирования плодородия почвы на участке, составлял ( n = 12). Схема опыта представлена следующими вариантами: 1) отвальная (st); 2) минимальная; 3) плоскорезная.

Отвальную вспашку производили плугом Gregoire Besson SPLM B9 на глубину 25–27 см, минимальную обработку (поверхностное дискование) – дискатором БДМ-Агро БДМ 6x4П и плоскорезную обработку (культивацию) – культиватором Ярославич КБМ-10,8 ПС-4 на глубину 10–12 см. В вегетационный сезон 2017 г. почва вариантов опыта обрабатывалась по типу чистого раннего пара, а в 2018 г. на опытном участ- ке был произведен посев яровой пшеницы сорта Новосибирская-31. Учет урожая производился методом пробного снопа (с площади 1 м2). Для оценки зависимостей урожайности и величины метаболического коэффициента сопряженно отбирались почвенные образцы. Агрометеорологические условия 2017–2018 гг. относительно нормы оценивались разнонаправлено (табл. 1).

Таблица 1

|

Год |

Месяц |

Сумма активных-температур |

||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

||

|

Средняя температура воздуха, 0С |

||||||

|

2017 |

11,0 |

20,3 |

19,5 |

16,8 |

8,5 |

2074 |

|

2018 |

8,1 |

20,5 |

18,6 |

18,3 |

10,1 |

2061 |

|

Норма (1980–2010 гг.) |

8,7 |

15,2 |

17,6 |

14,8 |

8,8 |

1833 |

|

Осадки, мм |

||||||

|

2017 |

28,0 |

30,0 |

79,0 |

81,0 |

81,0 |

299,0 |

|

2018 |

29,0 |

29,0 |

33,0 |

21,0 |

58,0 |

170,0 |

|

Норма (1980–2010 гг.) |

50,0 |

61,0 |

95,0 |

78,0 |

48,0 |

332,0 |

Метеорологические показатели в годы наблюдений

Так, накопление суммы активных температур было значительно выше среднемноголетних значений, а количество осадков, напротив, существенно уступало норме. Это свидетельствует о засушливости условий, формирующихся в годы наблюдений. В отдельные периоды вегетационных сезонов отмечались следующие особенности. Вторая половина лета первого года исследований (2017) характеризовалась существенно большим количеством осадков относительно 2018 года. Химические и физико-химические показатели получены по общепринятым прописям современных методов [8]. Углерод микробной биомассы устанавливали путем пересчета скорости субстрат-индуцированного (СИД) дыхания по формуле

C мб (мкг С/1г почвы) = (мкл СО 2 ∙ г-1 почвы час-1) ∙ 40,04 + 0,37.

Базальное дыхание почвы определяли по скорости выделения СО 2 почвой за 8–10 ч ее инкубации при 22 °С и 60 % ПВ. Определение скорости продуцирования СО 2 проводили, как описано для определения СИД, только вместо раствора глюкозы в почву вносили воду. Скорость базального дыхания выражали в мкг С-СО 2 /г/ч. Микробный метаболический коэффициент рассчитывали как отношение скорости базального дыхания к микробной биомассе

БД/С мик = qCО 2 (мкг С–СО 2 /мг С мик /ч).

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим динамику преобразования углерода микробной биомассой в условиях отвальной, минимальной и плоскорезной обработки почвы на глубине 0–10 и 10–20 см первого исследования (табл. 2).

Таблица 2

Содержание углерода микробной биомассы (мкг С / 1 г почвы) в вариантах опыта, 2017 г.

|

Вариант |

Срок |

|||||

|

Июнь (фон) |

Июль |

Сентябрь |

||||

|

0–10 см |

10–20 см |

0–10 см |

10–20 см |

0–10 см |

10–20 см |

|

|

Отвальная вспашка (st) |

403 |

403 |

1680 |

2321 |

1702 |

782 |

|

Минимальная обработка (дискование) |

403 |

403 |

2486 |

2464 |

448 |

694 |

|

Плоскорезная обработка (культивация) |

403 |

403 |

1758 |

1658 |

1254 |

1344 |

|

НСР 05 |

0 |

0 |

486 |

391 |

247 |

372 |

До применения обработки почвы, в июне, значения углерода микробной биомассы регистрировались на уровне 403 мкг/г. Эта величина была нами принята за фоновое содержание. Далее, спустя месяц, в почве всех вариантов обнаруживался значимый рост пула общего углерода микробной биомассы. Поверхностное дискование способствовало максимальным значениям Cмб относительно отвальной и плоскорезной обработок (p < 0,05). Возможно, это явилось следствием крошения растительных остатков предшествующих культур при дисковании и усилением доступности органического углерода для микроорганизмов в этот период. Противоположная ситуация складывалась в конце сезо- на, в сентябре. Минимальные значения Cмб обнаруживались в почве при поверхностном дисковании, обусловленные активизацией минерализации углерода микробной биомассы в поверхностном слое вследствие изменения агрофизических условий почвы. Усиление иммоби-лизационных процессов углерода при заделке соломистых остатков проявлялось на варианте с отвальной вспашкой в слое 0–10 см.

Лидирующие показатели фиксации углерода микробной биомассой в сезоне 2018 г. отмечались в июне, в слое почвы 0–10 см в условиях минимальной обработки почвы и сентябре на глубине 0–10 и 10–20 см в условиях плоскорезной обработки (табл. 3).

Таблица 3

Содержание углерода микробной биомассы (мкг С / 1 г почвы) в вариантах опыта, 2018 г.

|

Вариант |

Срок |

|||||

|

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

||||

|

0–10 см |

10–20 см |

0–10 см |

10-20 см |

0–10 см |

10–20 см |

|

|

Отвальная вспашка (st) |

840 |

1154 |

885 |

952 |

381 |

605 |

|

Минимальная обработка (дискование) |

1288 |

997 |

627 |

1120 |

459 |

426 |

|

Плоскорезная обработка (культивация) |

347 |

1165 |

918 |

515 |

2050 |

997 |

|

НСР 05 |

329 |

256 |

281 |

366 |

379 |

242 |

В динамическом ряду эти различия оказались статистически значимыми. По-видимому, мульчирующий слой растительных остатков благоприятствовал метаболизму лабильного органического углерода.

Анализируя представленные результаты, можно выделить следующие закономерности. Минимальная обработка способствовала повышенному содержанию C мб после ее применения.

Далее, к осени, происходило последовательное снижение запасов микробной биомасс. Плоскорезная обработка, напротив, повышала скорость оборачиваемости микробной биомассы от момента обработки к концу вегетационного сезона. В таблице 4 представлена информация о силе влияния изучаемых факторов на изменчивость микробного углерода в исследуемом черноземе обыкновенном.

Таблица 4

|

Период |

Фактор |

Уровень значимости р |

Показатель силы влияния ПСВ, % |

||

|

0–10 см |

10–20 см |

0–10 см |

10–20 см |

||

|

2017–2018 |

Способ обработки (А) |

0,02* |

0,49 |

1 |

0 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,00* |

0,00* |

41 |

62 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00* |

0,00* |

33 |

14 |

|

|

Неучитываемые факторы |

– |

– |

24 |

24 |

|

|

2017 |

Способ обработки (А) |

0,22 |

0,62 |

1 |

0 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,00* |

0,00* |

60 |

70 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00* |

0,00* |

19 |

12 |

|

|

Неучитываемые факторы |

– |

– |

20 |

17 |

|

|

2018 |

Способ обработки (А) |

0,00* |

0,76 |

8 |

0 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,17 |

0,00* |

1 |

17 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00 |

0,00* |

57 |

23 |

|

|

Неучитываемые факторы |

– |

– |

34 |

60 |

|

*Данные достоверны.

Оценка вклада агроэкологических факторов в изменение С мб чернозема обыкновенного

Эти сведения важны для понимания того, как можно управлять системой агроландшафтов с точки зрения функционирования почвенной биоты. Так, например, при существенном влиянии обработки почвы на флуктуации С мб агротехнолог сделает выбор в пользу той обработки, которая будет способствовать аккумуляции всех пулов микробного углерода: общем, активном, покоящемся и мертвом. В случае преимущественного влияния фактора «динамика» (сроки) основной акцент необходимо сделать на регулировании гидротермических условий в пе-доценозе и других параметров, влияющих на внутрисезонную динамику.

В первый год при изучении способов обработки было обнаружено, что трансформация углерода микробной биомассы в слое 0–10 см в большей степени (60 %) обусловливалась сменой условий среды и лишь 1 % флуктуаций определялся способом обработки. Результаты следующего вегетационного сезона выявили существенные изменения в силе влияния факторов. Так, сочетание влияний обработки почвы и смены гидротермических условий обусловили 57 % их участия в превращениях углерода микробной биомассы. Таким образом, предполагаем: чем далее уходит время после проведенной обработки, тем большее влияние она оказывает на трансформацию Cмб. Доля участия не учитываемых в опыте факторов составила за данный период наблюдений 20–34 %. В поверхностном 0–10 см слое почвы способ обработки в первые месяцы незначимо участвовал в трансформации лабильного органического углерода. В целом годы наблюдений выявили тенденцию – способ обработки почвы не оказывал значительного влияния на характер изменчивости микробного углерода. В 2018 г. после повторного механического воздействия на почву были выявлены аналогичные закономерности. Однако степень участия фактора «динамика» в превращении Смб существенно снижалась с одновременным усилением влияния фактора «взаимодействие». Для слоя 10–20 см в общем итоге, ситуация повторялась, но с еще более значимым участием фактора «динамика» в трансформации углерода микробной биомассы.

Значения базального дыхания и метаболического коэффициента чернозема выщелоченного в период, предшествующий используемым технологиям обработки почвы (2017 г.), варьировали в пределах 2,3–9,5 мкг С–СО 2 /г/ч и 0,9–9,3 мкг С–СО 2 /мг С мик /ч, соответственно (табл. 5).

Таблица 5

Значения базального дыхания (БД, мкг C-CO 2 I г / ч)

и метаболического коэффициента (qCO 2 , мкг С-СО 2 / мг С мик I ч) чернозема обыкновенного

|

Вариант |

Слой, см |

2017 |

|||||

|

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

|||||

|

БД |

qCO 2 |

БД |

qCO 2 |

БД |

qCO 2 |

||

|

Отвальная вспашка (st) |

0–10 |

2,3 |

6,0 |

7,8 |

4,5 |

2,1 |

1,2 |

|

10–20 |

2,3 |

6,1 |

9,5 |

4,3 |

2,2 |

2,7 |

|

|

Минимальная обработка |

0–10 |

2,3 |

7,1 |

3,0 |

1,3 |

5,6 |

9,3 |

|

(дискование) |

10–20 |

2,3 |

7,1 |

4,7 |

1,9 |

4,3 |

4,9 |

|

Плоскорезная обработка |

0–10 |

2,3 |

7,1 |

3,9 |

2,5 |

5,2 |

4,5 |

|

(культивация) |

10–20 |

2,3 |

6,2 |

5,2 |

3,3 |

6,8 |

5,2 |

|

НСР 05 |

0–10 |

– |

– |

1,8 |

1,1 |

1,0 |

0,9 |

|

10–20 |

– |

– |

1,6 |

1,0 |

1,7 |

1,3 |

|

Максимальный уровень устойчивости почвы наблюдался на фоне поверхностного дискования в слое 0–10 см, а в сентябре – при отвальной технологии обработки. Наименьшая устойчивость микробного сообщества фиксировалась в сентябре, в условиях минимальной технологии обработки почвы. Второй год наблюдений выявил максимум устойчивости в июне на глубине 10–20 см в условиях плоскорезной технологии обработки почвы и 0–10 см при минимальной обработке (табл. 6).

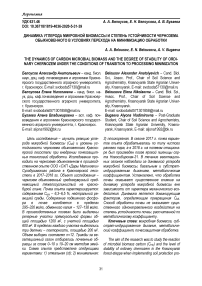

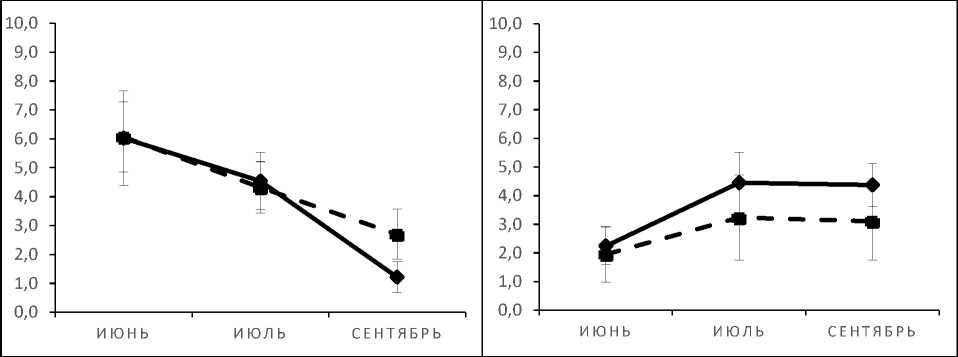

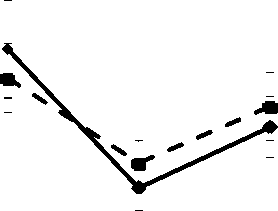

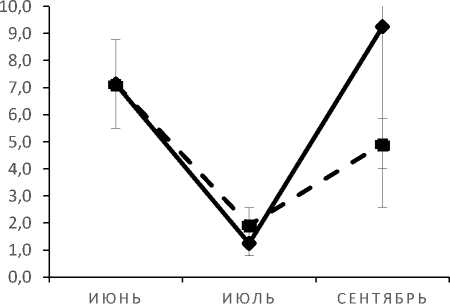

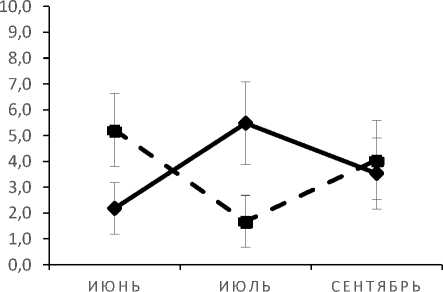

Внутрисезонные трансформации метаболического коэффициента в почве всех вариантов были выражены, но закономерностей не прослеживалось (рис.).

Однако использование плоскорезной обработки способствовало наибольшей устойчивости почвы осенью 2018 г. В почве данного варианта обнаружилась наиболее значимая корреляционная зависимость между метаболическим коэффициентом и урожайностью яровой пшеницы (табл. 7).

Таблица 6

Значения базального дыхания (БД, мкг С-СО 2 / г / ч)

и метаболического коэффициента (qCO 2 , мкг С-СО 2 / мг С мик I ч) чернозема обыкновенного

|

Вариант |

Слой, см |

2018 |

|||||

|

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

|||||

|

БД |

qCO 2 |

БД |

qCO 2 |

БД |

qCO 2 |

||

|

Отвальная вспашка (st) |

0–10 |

2,2 |

2,7 |

4,3 |

5,2 |

1,9 |

6,1 |

|

10–20 |

2,3 |

2,3 |

2,8 |

3,9 |

2,1 |

4,9 |

|

|

Минимальная обработка |

0–10 |

2,4 |

2,2 |

3,8 |

4,4 |

2,0 |

5,8 |

|

(дискование) |

10–20 |

4,8 |

5,2 |

1,4 |

1,7 |

1,8 |

6,1 |

|

Плоскорезная обработка |

0–10 |

1,5 |

6,5 |

3,7 |

5,2 |

3,8 |

2,1 |

|

(культивация) |

10–20 |

1,6 |

1,7 |

1,6 |

4,2 |

3,6 |

3,7 |

|

НСР 05 |

0–10 |

0,9 |

3,0 |

1,3 |

5,9 |

1,0 |

2,8 |

|

10–20 |

1,2 |

1,6 |

0,9 |

2,6 |

1,4 |

4,0 |

|

2017 А 2018

Б

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

В

0-10см 10-20см

0-10см 10-20см

Динамика метаболического коэффициента: А - отвальная; Б - плоскорезная; В - дискование

Таблица 7

|

Вариант |

Урожайность яровой пшеницы, ц/га |

r |

Слой, см |

qCO 2 |

|

Отвальная вспашка (st) |

28,7 |

–0,19 |

0–10 |

6,1 |

|

0,36 |

10–20 |

4,9 |

||

|

Минимальная обработка (дискование) |

14,6 |

0,18 |

0–10 |

5,8 |

|

0,28 |

10–20 |

6,1 |

||

|

Плоскорезная обработка (культивация) |

35,3 |

0,48 |

0–10 |

2,1 |

|

0,04 |

10–20 |

3,7 |

||

|

НСР 05 |

7,0 |

Урожайность яровой пшеницы и ее зависимость от метаболического коэффициента (qCO 2 )

Выявлено, что использование поверхностной культивации на глубину 10–12 см существенно повышало урожайность яровой пшеницы, а значения метаболического коэффициента подтверждали наиболее высокую устойчивость почвенной системы к механическому воздействию. По-видимому, сама идея плоскорезной обработки была направлена на поиск такого воздействия на верхний слой почвы, при котором он останется в относительно естественном сложении, а на поверхности почвы аккумулируется мульчирующий слой растительных остатков. Сопутствующие наблюдения показали, что, действительно, на поверхности почвы сформировался слой мелкой соломы, ветоши и мор-тмассы. Но эти остатки не были измельчены до гомогенного состояния, как при поверхностном дисковании. При воздействии дисковых орудий под определенным углом к поверхности почвы происходит частичное ее перемешивание и усиление окислительных процессов, приводящих к ускоренной минерализации. Это вызывало снижение степени устойчивости почвы по величине метаболического коэффициента.

Выводы

-

1. Обработка почвы увеличивает (p < 0,05) содержание углерода микробной биомассы после механического воздействия. Достоверный прирост оборачиваемости С мик выявлен при поверхностном дисковании.

-

2. Изменение углерода микробной биомассы после внедрения исследуемых вариантов в слое 0–10 см на 60 % связано с динамической сменой условий среды и только 1 % флуктуаций

-

3. Применение плоскорезной обработки почвы в рассматриваемых агроэкологических условиях способствует высокой урожайности яровой пшеницы и сохранению устойчивости почвенной системы, рассчитанной по величине метаболического коэффициента.

определялся способом обработки. Совместное влияние обработки почвы и смены гидротермических условий обусловливало 57 % участия в превращениях углерода микробной биомассы второго года наблюдений.

Список литературы Динамика углерода микробной биомассы и степень устойчивости чернозема обыкновенного в условиях перехода на минимизацию обработки

- Зинякова Н.Б., Семенов В.М. Микробная биомасса как ключевой компонент органического вещества почвы и чувствительный индикатор его качества // Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинформационное обеспечение: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Минск: Изд-во БГУ, 2012. С. 116-118.

- Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв // Агрохимия. 2003. № 7. С. 92-93.

- Белоусова Е.Н., Белоусов А.А. Трансформация азотсодержащих соединений чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки // Вестник КрасГАУ. 2017. № 5. С. 149-156.

- Белоусов А.А., Белоусова Е.Н. Влияние структурного состава почвы и агрохимикатов на содержание углерода микробной биомассы // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. 2013. № 2. С. 25-31.

- Белоусова Е.Н., Белоусов А.А. Сезонная динамика водорастворимого органического вещества чернозема выщелоченного в условиях почвозащитных технологий // Вестник КрасГАУ. 2017. № 9. С. 134-139.

- Власенко О.А. Динамика углерода подвижного гумуса в агрочерноземе при возделывании яровой пшеницы с помощью ресурсосберегающих технологий // Вестник КрасГАУ. 2015. № 9. С. 60-67.

- Кураченко Н.Л., Колесник А.А. Структура и запасы гумусовых веществ агрочернозема в условиях основной обработки // Вестник КрасГАУ. 2017. № 9. С. 149-157.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.