Динамика уровня криминогенности общества

Автор: Перов Е.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 10 (29), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы криминогенности общества в широком смысле, т.е. термин криминогенность охватывает преступность и другие общественно опасные деяния населения. Для оценки криминогенности населения России предлагаются частные показатели распространенности преступности, социальной запущенности, наркотизма, а также обобщающий показатель криминогенности общества. Они лежат в основе выявления динамики уровня криминогенности общества в целом и могут быть использованы для оценки сравнительной криминогенности регионов.

Преступность, общественно опасные деяния, показатели криминогенности общества, динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/140116225

IDR: 140116225

Текст научной статьи Динамика уровня криминогенности общества

Оценка уровня конфликтогенности (совокупности напряженностей) в обществе предполагает анализ объективных и субъективных признаков. Одним из объективных признаков конфликтогенности общества является уровень кри- миногенности общества. Криминогенность общества занимает одно из первых мест среди вопросов, вызывающих наибольшую тревогу у населения, эти вопросы касаются каждого. Криминогенность представляет собой социальное явление, которое в той или иной степени присутствует в любом обществе и пронизывает различные общественные отношения.

В общем случае под криминогенностью понимается способность привести к преступлениям. В отличие от криминогенности личности, которая характеризуется совокупностью свойств и качеств, указывающих на предрасположенность к совершению преступления и его повторению, криминогенность общества рассматривается в узком и широком смысле. В узком смысле под кри-миногенностью понимается свойство общества, продуцирующее будущую преступность. В широком смысле криминогенность общества охватывает всю совокупность общественно опасных деяний, включая уже имеющие место преступления, поскольку преступления и наличие преступной среды также продуцируют будущую преступность [4].

В данном случае под криминогенностью общества понимается вся совокупность преступлений и общественно опасных деяний. Рост количества преступлений и общественно опасных деяний в расчете на душу населения свидетельствует о снижении безопасности существования для каждого члена общества и представляет опасность для всего общества в целом.

Оценка уровня криминогенности общества включает, прежде всего, анализ официальной информации, который позволяет установить количество преступлений и общественно опасных деяний, нашедших отражение в статистической отчетности. Такая оценка не позволяет выявить латентную ее составляющую, но все же, рост количества преступных и общественно опасных деяний свидетельствует об усилении криминогенности общества.

В официальных данных Государственного комитета статистики и Министерства внутренних дел РФ [3, 7] находят отражение показатели преступности, характеризующие преступность в целом, незаконный оборот оружия и наркотиков, терроризм, коррупцию, число лиц, участвующих в преступлениях и по- страдавших от преступных посягательств, а также показатели, отражающие такие общественно опасные деяния, как алкоголизм и наркомания. При анализе криминогенности рассматривается период жизни российского общества с 1993 по 2014 гг.

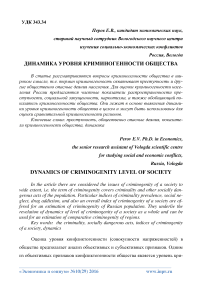

Общую распространенность преступности отражают показатели количества зарегистрированных преступлений и числа выявленных преступников. С 1993 г. по 2006 г. преступность в целом возрастала. За этот период количество зарегистрированных преступлений увеличилось в 1,4 раза (рис. 1). В 2006 г. зарегистрировано 3,9 млн. преступлений, это был самый высокий показатель за последние 20 лет, чуть меньше уровень преступности был в 2005 и в 2007 гг. (3,6 млн. преступлений). В последующие годы общее количество преступлений уменьшалось, в 2014 г. их было зарегистрировано 2,2 млн. преступлений, т.е. на 43% меньше по сравнению с 2006 г.

Показатель зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. населения характеризует, как население страдает от преступности. Динамика этого показателя на рисунке 1 отражена пунктирной линией. В 2006 г. в расчете на 100 тыс. населения было зарегистрировано 2695 преступлений. При последующем снижении количества преступлений (в среднем на 7,1% в год) в 2014 г. зарегистрировано 1499 преступлений на 100 тыс. населения.

^^^^^^^в Преступлений всего, тыс.

Преступлений на 100 тыс. человек населения

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений

Доля тяжких и особо тяжких преступлений снижалась с 2003 г. (с 39,2% до 24,3% в 2014 г.), но по-прежнему она остается большой: почти четверть всех преступлений классифицируются как тяжкие или особо тяжкие. Это свидетельствует об уменьшающейся, но все-таки высокой степени общественной опасности преступности.

Одним из наиболее серьезных правонарушений является грабеж. В соответствии с уголовным правом, грабеж представляет собой преступное деяние по хищению имущества. Преступлений, связанных с грабежом, больше всего зарегистрировано в 2006 г. (357,3 тыс. преступлений), затем количество таких преступлений снижалось и в 2014 г. было зарегистрировано 77,7 тыс. преступлений, связанных с грабежом.

Убийства (умышленное причинение смерти другому человеку) и покушения на убийство занимают среди зарегистрированных преступлений от 0,54% (2014 г .) до 1,28% (2002 г.). В абсолютном выражении наибольшее количество убийств и покушений на убийство было в 2001 г. (33,6 тыс. преступлений) и до 2009 г. эта цифра не опускалось ниже 20 тыс. преступлений. Затем этот показатель снижался и в 2014 г. зарегистрировано 11,9 тыс. убийств и покушений на убийство, это составляет 8,3 преступления на 100 тыс. населения.

Одним из наиболее опасных видов преступлений является организованная преступность, т.е. преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (группами, бандами и т.п.). Организованная преступность имела наибольшее распространение в годы финансовых кризисов в 1999–2001 гг. (33– 36 тыс. преступлений) и в 2007–2008 гг. (35–37 тыс. преступлений). В расчете на 100 тыс. населения преступлений, совершенных организованными группами, зарегистрировано больше всего в 2007–2009 гг. (5,2–6,1 преступления), однако все годы их не было менее 2,2 преступлений на 100 тыс. населения.

Росту организованной преступности сопутствуют преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. В соответствии с существующим законо- дательством к таким преступлениям относятся: контрабанда оружия; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Анализ статистических данных свидетельствует, что максимальный оборот оружия приходился на 1999–2000 г. (69,5–79,3 тыс. преступлений). К 2004 г. количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия сократилось в 2,6 раза по сравнению с 1999 г. (28,4 тыс. вместо 73,3 тыс. преступлений). Все последующие годы количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, находилось в интервале от 26,5 тыс. преступлений (2014 г.) до 34,3 тыс. преступлений (2009 г.). Показатель незаконного оборота оружия в расчете на 100 тыс. населения также был наибольшим в 1999 г. (49,7 преступлений на 100 тыс. населения). Затем в результате принятых серьезных мер по профилактике и выявлению таких преступлений, за пять последующих лет их количество уменьшилось в 2,5 раза (до 20 преступлений) и до конца анализируемого периода этот показатель не превышал значения 24. В годы экономических кризисов количество таких преступлений возрастает, о чем свидетельствуют данные за 1999 г. и 2009 г.

Наличие большого количества оружия у населения провоцирует преступления с применением оружия и военные конфликты. Сокращение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сопровождается уменьшением количества преступлений с применением оружия. Число преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ было наибольшим в 1993 г. (22,1 тыс. преступлений) и в 1997– 1998 гг. (19,7 и 18,6 тыс. преступлений). В последующие годы наблюдалась тенденция снижения таких преступлений: в 2010 г. их было 4,0 тыс. В 2014 г. зарегистрировано 4,9 тыс. преступлений, связанных с применением оружия, т.е. 3,4 преступления с применением оружия на 100 тыс. населения.

Исторически, когда центральная власть ослабевала, использование служебного положения для личных целей становилось нормой. В России со сменой политической власти коррупция также получила небывалый размах. Она стала явлением, присущим всему обществу, о чем свидетельствует принятие в 2008 г. Федерального Закона «О противодействии коррупции».

По определению ООН, коррупция включает: кражу, хищение и присвоение государственной собственности должностными лицами; злоупотребления служебным положением для получения неоправданных личных выгод (льгот, преимуществ) в результате неофициального использования официального статуса; конфликт интересов между общественным долгом и личной корыстью.

Типичным проявлением коррупции, затрагивающим права и интересы населения, является взяточничество – получение должностным лицом любым путем и в любой форме материальных ценностей или предоставление ему материальных благ за совершение (или не совершение) в интересах взяткодателя действий, входящих в компетенцию данного должностного лица [2]. Взятки могут носить прямые и скрытые формы (оформление по совместительству, выплаты по договору и пр.).

Взяточничество в стране в анализируемом периоде неуклонно расширялось. С 1993 по 2009 гг. количество зафиксированных случаев взяточничества увеличилось в 2,9 раза (с 4,5 тыс. до 13,1 тыс. случаев). В последующие годы количество зарегистрированных случаев взяточничества уменьшалось до 11,9 тыс. случаев в 2014 г., или иначе, 8,3 случая взяточничества на 100 тыс. населения. Однако следует учитывать, что этот вид преступления ввиду своей повсеместности несет б о льшую латентную составляющую, чем выявленную.

Серьезную проблему в мире представляет терроризм. Под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, которые связаны с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий [5].

В России первые террористические акты были совершены в 1994 г. на Северном Кавказе. К 2003 г. их количество достигло уже 561 при увеличении числа жертв мирного населения. Начиная с 2004 г., количество террористических актов по стране заметно снижалось, в 2008 г. было зарегистрировано 10 террористических актов. В 2009–2014 гг. было отмечено по 15–33 террористических акта в год. Большинство террористических актов совершены против сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти в Южном федеральном округе (80–90% по годам) [6].

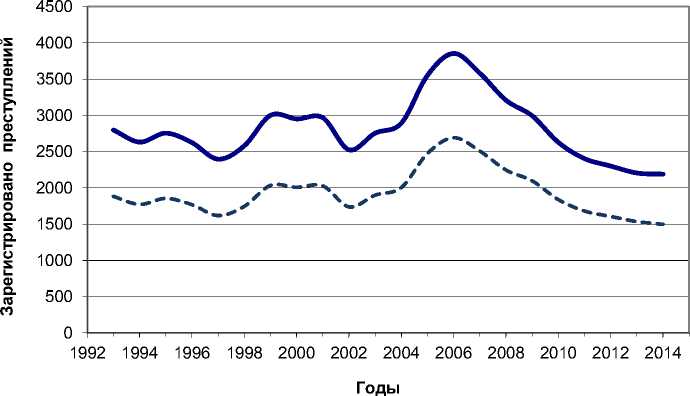

Показателем, характеризующим общую распространенность преступности в стране, является также показатель числа лиц, совершивших преступление. Максимальное количество участников преступлений приходилось на 1999 и 2000 гг. (1,7 млн. чел.). Затем этот показатель имеет тенденцию к снижению (рис. 2). Исключение составляют 2006 и 2007 гг., в эти годы количество преступлений в стране было относительно больше и, соответственно, увеличилось число лиц, принимавших участие в преступлениях (1,3–1,4 млн. человек). В 2014 г. в преступных действиях участвовали 1,0 млн. человек, т.е. 700 человек на 100 тыс. населения участвовали в преступлениях в конце анализируемого периода. Это самый низкий показатель с 1993 г. В 1999–2000 гг. в преступлениях участвовали 1,2 тыс. человек в расчете на 100 тыс. населения. Несмотря на снижение числа лиц, совершивших преступление, этот показатель все же очень высок.

Годы

Рис. 2. Число лиц, совершивших преступления

Проблема наркотизма все увереннее выходит на одно из первых мест среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом. Наркотизм включает: 1) негативное социальное явление, представляющее совокупность антиобщественных деяний (лиц, их совершивших), обусловленных болезненной зависимостью человеческого организма от постоянного приема наркотических средств (наркоманией); 2) оборот наркотических средств (психотропных веществ) – культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с таможенной территории РФ, уничтожение наркотических средств (психотропных веществ), разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством РФ [1].

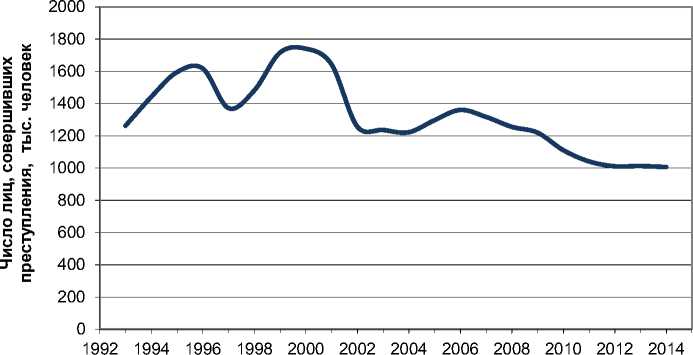

Расширению наркотизма в стране способствуют угрожающие темпы распространения наркотиков на территории России. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за период с 1993 г. по 2000 г. увеличилось с 53,2 тыс. до 243,6 тыс. преступлений, возрастая в среднем на 24% в год. После четырехлетнего снижения их количества, последовала следующая волна роста таких преступлений до 2009 г., приближаясь к уровню 2000 г. (239 тыс. преступлений). В 2014 г. зарегистрировано 254,7 тыс. пре- ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это самый высокий показатель за анализируемый период. В расчете на 100 тыс. населения это составляет 177,2 преступления (рис. 3).

Рис. 3. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

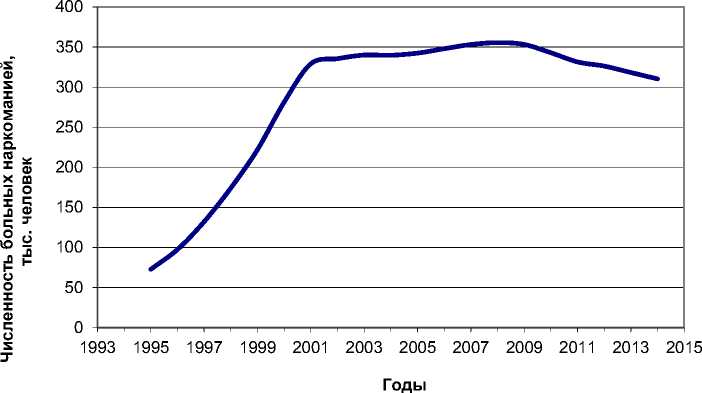

Увеличение незаконного оборота наркотиков расширяет возможности для их распространения и использования. Отсутствие в России системы правового, медицинского и социального обеспечения качественной реабилитации больных с диагнозом наркомания ведет к быстрому увеличению их количества: с 72,6 тыс. человек в 1995 г. до 355,6 тыс. человек в 2008 г., т.е. в 4,9 раза, а с 1990 г. – в 10,2 раза (рис. 4). С 2009 г. наблюдается уменьшение количества таких больных. За последние шесть лет количество больных с диагнозом наркомания уменьшилось на 12,7%. В расчете на 100 тыс. населения в 1995 г. приходилось 49 больных, в 2008 г. – 249 больных, а в 2014 г. – 212 больных с диагнозом наркомания и токсикомания.

Рис. 4. Численность больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания

Особое внимание наркобизнеса сосредоточено на молодежной среде, благоприятной для распространения наркотических веществ. В начале анализируемого периода численность подростков, больных наркоманией и токсикоманией, резко возрастала: за 10 лет с 1990 г. по 2000 г. их число выросло в 15,9 раза (с 7,6 до 120,7 больных на 100 тыс. населения соответствующего возраста). В последующие годы в результате профилактической работы, проводимой в среде подростков, число таких больных уменьшалось, в 2014 г. численность больных наркоманией подростков составляла 13,9 на 100 тыс. населения соответствующего возраста.

К наиболее распространенным негативным социальным явлениям российского общества относится пьянство и алкоголизм. Злоупотребление алкоголем является угрозой на уровне личности, семьи, общества. Массовое распространение пьянства и алкоголизма является питательной средой для преступности.

Пьянство представляет собой более или менее систематическое употребление алкоголя и его суррогатов, приводящее независимо от дозы потребления к отклонениям в поведении. Алкоголизм, как хроническое заболевание, развивается при неумеренном употреблении спиртных напитков и приводит к психо- логической и физиологической зависимости от них, а затем к социальнопсихологической деградации личности.

Индикаторами алкогольной ситуации в стране являются такие показатели как уровень потребления алкоголя на душу населения и численность больных алкоголизмом. Продажа алкогольных напитков и пива на душу населения (в абсолютном алкоголе) с 1996 г. возрастала до 2007–2008 гг. (9,8 л на душу населения против 7,3 л в 1996 г.). Это достаточно высокий показатель. По данным Всемирной организации здравоохранения при уровне потребления алкоголя свыше 8 л происходит деградация населения, угасание нации. В 2014 г. продажа алкогольных напитков и пива на душу населения составила 7,6 л в абсолютном алкоголе.

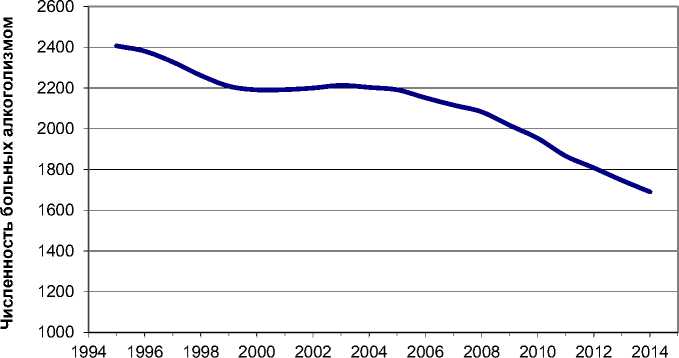

Пьянство и алкоголизм распространены повсеместно в России. Однако, несмотря на увеличение продажи алкогольных напитков в первой половине анализируемого периода, численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы снижалась (рис. 5), с 1995 г. по 2014 г. их количество уменьшилось на 30% (с 2407 до 1690 тыс. больных). Исключение составляют годы с 2001 по 2004 гг., когда численность таких больных несколько увеличилась (на 2,2% за 4 года). В расчете на 100 тыс. населения численность больных алкоголизмом в 2014 г. составила 1157 человек. Однако, несмотря на тенденцию снижения количества больных алкоголизмом, 12 больных алкоголизмом на каждую тысячу населения в конце периода – показатель все еще очень высокий. Однако следует учитывать, что показатели численности выявленных больных алкоголизмом, как и наркоманией, в значительной степени зависят от активности наркологических служб.

Годы

Рис. 5. Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы

Негативные социальные явления неразрывно связаны с преступностью. Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, была особенно велика в 90-х годах, когда практически четверть всех преступлений совершалось в состоянии алкогольного опьянения. В последующие годы этот показатель снижался до 2008–2009 гг. (7,2%), но к 2014 г. вновь увеличился до 16,1% от общего количества зарегистрированных преступлений.

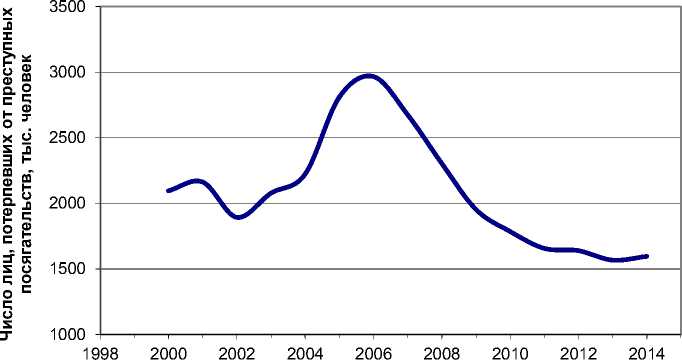

В результате всех противоправных действий имеются потерпевшие, и увеличение их численности угрожает стабильности общества. Число зарегистрированных лиц, пострадавших от преступных посягательств в целом увеличивалось до 2006 г., когда их численность составила 2,97 млн. человек (рис. 6). Затем число потерпевших от преступных действий непрерывно снижалось со среднегодовым темпом снижения 7,4% в год. В 2014 г. их численность равнялась 1,6 млн. человек. В расчете на 100 тыс. населения это составило 1,11 тыс. случаев против 2,07 тыс. случаев в 2006 г.

Годы

Рис. 6. Число лиц, потерпевших от преступных посягательств

Рассмотренные выше показатели, характеризующие различные составляющие криминогенности общества, имеют различную динамику и не позволяют оценить динамику криминогенности общества в целом. Для обобщенной характеристики криминогенности общества и отдельных ее составляющих целесообразно построение обобщающих показателей.

Обобщающие показатели, характеризующие динамику криминогенности общества, вычисляются по совокупности соответствующих показателей. Поскольку анализируемые показатели имеют различные единицы измерения и различную интенсивность вариации во времени, они нормируются по средней и среднему квадратическому отклонению. В результате формируются стандартные z-множества по каждому из показателей, которые затем нормируются в пределах от 0 до 1 при среднем значении 0,5. Обобщающий показатель вычисляется как среднее из стандартизованных значений показателей. Таким способом определяется общий показатель (коэффициент) криминогенности общества и частные показатели, характеризующие отдельные стороны криминогенности общества. Среди частных показателей криминогенности выделяются такие как показатель распространенности преступности, показатель социальной запущенности общества, показатель распространенности алкоголизма и показатель наркотизма.

Коэффициент криминогенности общества представляет собой среднее значение из нормированных z-множеств следующих показателей: количество зарегистрировано преступлений; численность лиц, совершивших преступления; количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; численность больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания и с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы. Все показатели принимаются в расчете на 100 тыс. населения. Однако он может включать и несколько иной набор показателей.

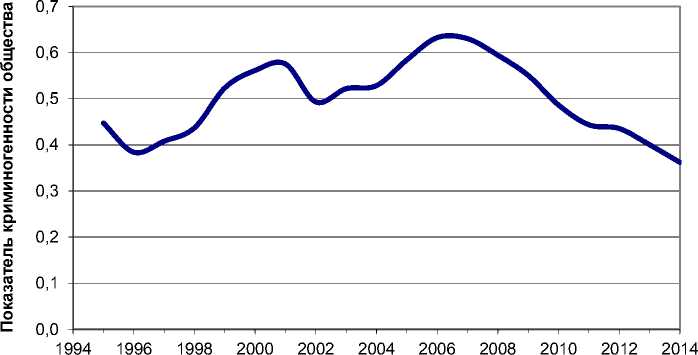

Коэффициент криминогенности строится с 1995 г., поскольку в более раннем периоде имеются численные значения не для всех показателей. На рис. 7 показана динамика полученного коэффициента криминогенности общества. Как свидетельствует кривая на графике, рост криминогенности общества наблюдался в 1997–2001 гг. и в 2003–2007 гг., а с 2008 г. – постоянное снижение уровня криминогенности общества.

Годы

Рис. 7. Коэффициент криминогенности общества

Индексы корреляции всех показателей, обобщаемых коэффициентом криминогенности, имеют положительный знак, что свидетельствует о право- мочности их включения в обобщающий показатель. Аналогичная картина и с другими обобщающими показателями.

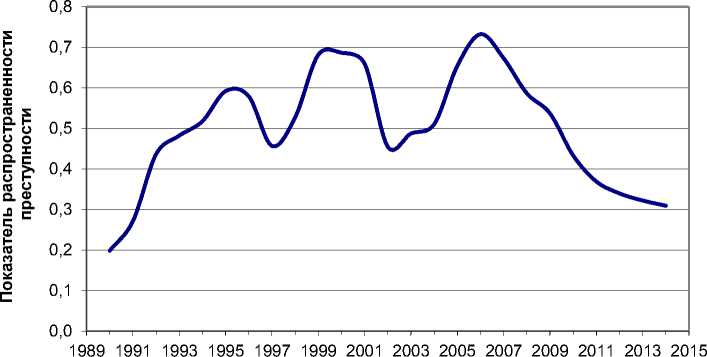

Показатель распространенности преступности отражает показатели: число зарегистрированных преступлений и численность лиц, совершивших преступления, на 100 тыс. населения. Наибольшее значение показатель распространенности преступности наблюдался в 2006 г. (0,73), а также 1999–2000 гг. (0,68). С 2006 г. показатель распространенности преступности снижался и в 2014 г. составил 0,31, что ниже среднего уровня (рис. 8).

Годы

Рис. 8. Показатель распространенности преступности

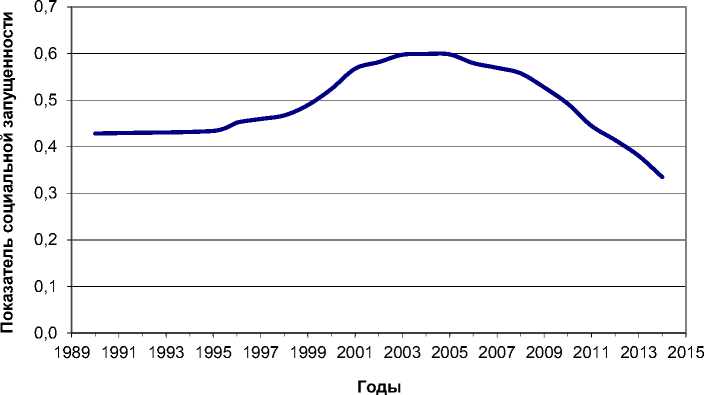

Показатель социальной запущенности общества охватывает следующие два показателя: численность больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания и с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, на 100 тыс. населения. Показатель социальной запущенности превышал среднее значение в 2000–2009 гг., а к концу анализируемого периода он снизился до значения 0,34 (рис. 9).

Рис. 9. Показатель социальной запущенности

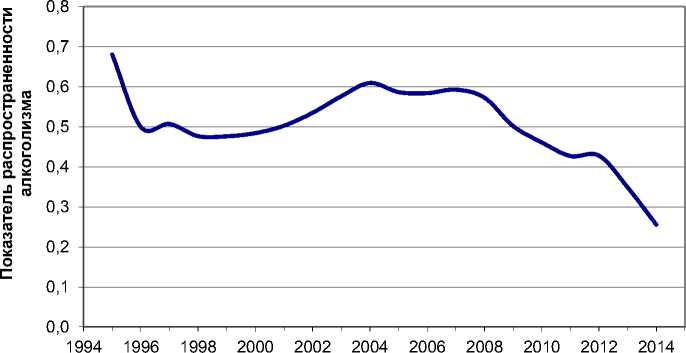

Показатель распространенности алкоголизма сформирован на основе двух показателей, отражающих алкогольную ситуацию в стране. Это показатели продажи алкогольных напитков и пива на душу населения (в абсолютном алкоголе) и численности больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы (рис. 10). Самые высокие показатели распространенности алкоголизма в анализируемом периоде наблюдались в 1995 г. и 2003–2008 гг. (в 1991–1994 гг. данные отсутствуют).

Годы

Рис. 10. Показатель распространенности алкоголизма

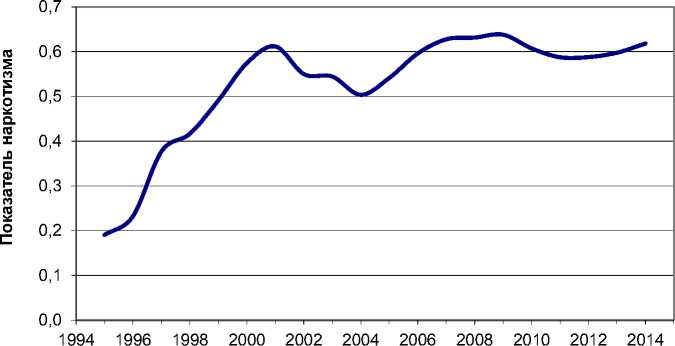

Показатель наркотизма строится по двум показателям: количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания; оба показателя в расчете на 100 тыс. населения. Показатель наркотизма в целом имеет тенденцию к росту со средним темпом прироста 10% в год (рис. 11). Исключение составляют 2002–2004 гг. и 2010–2012 гг., когда значение показателя несколько снижалось. С 2000 г. уровень наркотизма практически все годы превышал среднее значение.

Годы

Рис. 11. Показатель наркотизма

Таким образом, по итогам анализа преступных действий можно сделать заключение о высокой степени криминальной зараженности населения России в анализируемом периоде. Уровень распространенности преступности в стране также был достаточно высок, значительно выше, чем в странах Европы. Высокая распространенность лиц, допускающих в своем поведении отрицательные отклонения непреступного характера (алкоголизм, наркомания, токсикомания), свидетельствует о социальной запущенности общества.

Коэффициент криминогенности общества и частные показатели позволяют получить обобщающую характеристику криминогенности общества, которая свидетельствует о снижении ее уровня в последние годы. Эти показатели пригодны для оценки криминогенности общества в динамике и для межтерриториальных сравнений.

Список литературы Динамика уровня криминогенности общества

- Большой юридический словарь, 2000.//Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/.

- Кравченко А.И. Социология девиантности. М.: МГУ, 2003. 727 с.

- Министерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://www.mvd.ru.

- Номоконов В.А. Проблемы причинности, наркотизма и организованной преступности в трудах ученых дальневосточной криминологической школы //Унiверситетськi науковi записки, 2007, № 2 (22), с. 330-337. URL: www.univer.km.ua.

- О противодействии терроризму: Федеральный закон № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г.//Консультант Плюс: справ.-правовая система. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121405.

- Статистика террористических актов на территории Российской Федерации в 2005-2011 гг.//Наука и образование против террора. URL: http://scienceport.ru/content/statistika-terroristicheskikh-aktov-territorii-rossiiskoi-federatsii-2005-2011-gg (дата обращения 11.01.2016).

- Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru.