Динамика успешности размножения водоплавающих птиц на разных фазах 11-летнего климатического цикла (дельта реки Селенга, Южный Байкал)

Автор: Мельников Юрий Иванович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

А основе многолетних исследований (1973-1983 гг.) динамики успешности размножения массовых видов водоплавающих птиц в дельте р. Селенга (Южный Байкал) выявлен достоверный тренд повышения данного показателя по мере развития 11-летнего климатического цикла (от холодно-влажной к тепло-сухой фазе), имеющий нелинейный характер. Небольшая прямолинейная связь изменений этого показателя обнаружена только у нырковых уток. Высоко достоверные уравнения нелинейной регрессии получены с использованием параболического интерполирования. Во всех случаях хорошо выделяется три периода закономерных изменений успешности размножения птиц, соответствующие основным фазам цикла этого уровня. На его протяжении наблюдается уменьшение лимитирующего влияния колебаний уровня воды, что ведет к повышению успешности размножения птиц.

Водоплавающие птицы, местообитание, 11-летний климатический цикл, размножение

Короткий адрес: https://sciup.org/148200963

IDR: 148200963 | УДК: 598.41:

Текст научной статьи Динамика успешности размножения водоплавающих птиц на разных фазах 11-летнего климатического цикла (дельта реки Селенга, Южный Байкал)

Водоплавающие птицы – основной объект спортивной охоты в Восточной Сибири. Наиболее важным их популяционным параметром, требующим постоянного мониторинга, является успешность размножения, существенно меняющаяся по сезонам. Однако ее динамика на протяжении 11-летнего (малого) внутривекового климатического цикла, в ходе которого закономерно изменяются условия размножения птиц данных видов, до сих пор не известна. Нами впервые рассмотрены особенности изменений этого популяционного параметра в цикле данного уровня на примере дельты р. Селенга (19731982 гг.).

Район работ, материал и методика. Дельта р. Селенга – важный район массового гнездования водоплавающих птиц Восточной Сибири. Здесь хорошо выделяется внутривековой 11-летний климатический цикл (с колебаниями от 7 до 14 лет) [12], состоящий из двух фаз: влажнохолодной с повышенным обводнением территории и тепло-сухой, во время которой дельта сильно обсыхает. Кроме того, между ними выделяется период, отличающийся средним уровнем обводнения региона. Характерной особенностью циклов этого уровня является резкая смена обводнения территории при их окончании, сопровождающаяся наводнениями на р. Селенга [4]. Для данного региона характерен горно-пойменный водный режим с сильным, но коротким весенним половодьем и несколькими мощными

паводками (от 2 до 7) в течение лета. Кроме того, здесь наблюдается очень высокое антропическое воздействие, обусловленное выпасом скота (с использованием собак Canis familiaris ), сенокосом, рыбной ловлей и рекреацией. Высокая плотность гнездования околоводных и водоплавающих птиц привлекает большое количество наземных и пернатых хищников, поэтому в течение сезона размножения нередко гибнет до 70,0% и более гнезд и птенцов водоплавающих птиц [3, 7].

Исследования проведены в 1973-1982 гг. с использованием стандартных методов сбора, анализа и обработки материалов [3, 5, 9, 13]. Доля обследованных гнездовых стаций соответствовала их соотношению в районе работ. Ежегодные учеты проводились на контрольных площадках разного размера (но не менее 1,0 га) и конфигурации общей площадью ~ 5,0 км2. В их обработке принимали участие студенты иркутских вузов (от 10 до 18 человек). Гнезда контролировались до конкретного финального состояния – гибели кладки или вылупления птенцов. Определение сроков появления первого яйца в гнездах проведено на основе доработанного флотационного метода [11]. Повторные (компенсационные) кладки выделялись на графиках общего хода яйцекладки [7]. Доля погибших утят определялась на основе наблюдений за контрольными выводками.

За период исследований получены сведения об успешности размножения пяти наиболее массовых видов водоплавающих птиц: кряква Anas platyrhynchos, шилохвость A. acuta, широконоска A. clypeata, красноголовая Aythya ferina и хохлатая A. fuligula чернети. На постоянном контроле находилось 2546 гнезд и такое же количество выводков птиц этих видов. Статистическая обработка материалов проведена с использованием стандартных рекомендаций [1, 2] в программе Microsoft Office Excel 2003.

Результаты и обсуждение. Озерноболотные экосистемы дельты р. Селенга относятся к классу равнинных и группе – дельты на озерах и водохранилищах. Здесь выделено пять стаций водоплавающих птиц: реки и крупные протоки, берега мелких проток, внутриостровные калтусные озера, межозерные калтусы и разливы [4, 6]. Все основные качественные различия между местообитаниями водоплавающих птиц определяются их положением в рельефе [4-6,]. В связи со сложной динамикой обводненности, распределение птиц по территории крайне неравномерно (χ2 11,9-255,5 < 9,5 =χ2 8; 0,05). Каждому уровню воды соответствует определенное соотношение разных местообитаний, а также типичная только для конкретного сезона пространственная структура массовых видов уток (табл. 1).

Таблица 1. Различия в распределении гнезд водоплавающих птиц по местообитаниям в 11-летнем климатическом цикле (дельта р. Селенга, 1973-1982 гг.)

|

Вид |

Уровни воды |

||

|

высокий-средний |

высокий-низкий |

средний-низкий |

|

|

кряква |

1,63 ∗∗ |

2,39 ∗∗∗ |

0,96 |

|

шилохвость |

1,95 ∗∗∗ |

4,02 ∗∗∗ |

2,8 ∗∗∗ |

|

широконоска |

1,5 ∗ |

2,11 ∗∗∗ |

2,79 ∗∗∗ |

|

красноголовая чернеть |

2,35 ∗∗∗ |

2,09 ∗∗∗ |

4,46 ∗∗∗ |

|

хохлатая чернеть |

3,48 ∗∗∗ |

2,07 ∗∗∗ |

4,09 ∗∗∗ |

Примечание: ∗ - P < 0.05; ∗∗ - P < 0,01; ∗∗∗ - P < 0,001. Оценка различий проведена на основе критерия λ (лямда) Колмогорова-Смирнова [1].

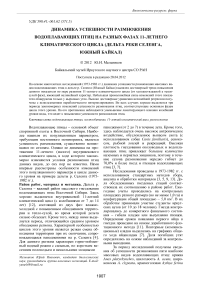

Для высокого уровня воды характерно использование всех типов местообитаний с концентрацией птиц на межозерных калтусах. В периоды среднего уровня доля пар, гнездящихся по берегам проток, снижается, заметно увеличиваясь на межозерных калтусах и разливах нижней части дельты. В период маловодья птицы концентрируются на внутриостровных калтусных озерах и разливах нижней ее кромки (рис. 1). Распределение птиц по местообитаниям отражает их общую площадь, качество и соотношение на различных участках дельты [4-6]. Пространственная структура птиц усложняется пятнами седиментации, формирующимися, преимущественно, в устьях проток, впадающих в озера и соры. Отличаясь повышенной биологической продуктивностью, они привлекают на гнездовье большое количество птиц разных видов [4, 6]. Дополнительная проверка сопряженности распределения водоплавающих птиц по местообитаниям с уровнем обводненности территории (СС корр ) [1] показала достаточно высокий и достоверный уровень их связи. Однако линейная регрессия была незначительной, а у некоторых видов (широконоска и красноголовая чернеть) и недостоверной (табл. 2). Это указывает на несомненное существование между рассмотренными показателями не линейной связи.

Основными лимитирующими факторами в гнездовой период являются сезонные колебания уровня воды, хищничество хохотуньи Larus cach-innans и сизой L. canus чаек, черной вороны Corvus corone , восточного болотного луня Circus aerugino-sus spilonotus и др., хищничество млекопитающих, антропогенное воздействие и эмбриональная смертность.

Рис. 1. Избирательность местообитаний массовыми видами водоплавающих птиц при различном обводнении территории (дельта р. Селенга, 1973-1982 гг.).

Уровень воды: А – высокий, Б – средний, В – низкий. Виды: 1 – кряква, 2 – шилохвость, 3 – широконоска, 4 – красноголовая чернеть, 5 – хохлатая чернеть. Местообитания: а – крупные реки и протоки, б – берега мелких проток, в – внутриостровные калтусные озера, г - межозерные калтусы, д – разливы.

Наибольшее влияние на успешность размножения птиц оказывают сезонные колебания уровня воды, обусловленные не только гидрологическим режимом дельты, но и обильными осадками от обложных и ливневых дождей (за 13 суток выпадает месячная и более их сумма), а также перекосом водного зеркала озер в результате штормовых ветров. Колебания уровня воды, опосредованно, приводят к увеличению гибели кладок птиц от хищников. Все виды уток надстраивают подтопленные кладки, собирая растительность вокруг гнезд, что резко снижает их маскировку [3-6].

Таблица 2. Уровень сопряженности распределения водоплавающих птиц по стациям с обводненностью территории в 11-летнем климатическом цикле (дельта р. Селенга, 1973-1982 гг.)

|

Вид |

Показатели |

||

|

се корр |

Линейная регрессия, в % |

Уровень значимости регрессии |

|

|

кряква |

0,49 |

27,8 |

P < 0,001 |

|

шилохвость |

0,66 |

44,5 |

P < 0,001 |

|

широконоска |

0,67 |

2,4 |

P > 0,05 |

|

красноголовая чернеть |

0,71 |

0,3 |

P > 0,05 |

|

хохлатая чернеть |

0,68 |

27,5 |

P < 0,001 |

Корреляция между величиной гибели гнезд и перепадами уровня воды (до 109 см) (между периодами массовой яйцекладки и вылупления птенцов) высока и достоверна (r = 0,590,87, P < 0,05-0,001). Наибольшая связь данных параметров характерна для видов, занимающих более часто подтапливаемые местообитания. Виды, гнездящиеся на высоких островах (внутри-калтусные озера и межозерные калтусы), меньше страдают от затопления гнезд. Связь между гибелью гнезд и воздействием других лимитирующих факторов на протяжении цикла обычно невелика и часто не достоверна.

Обработка материалов с использованием разброса последовательных разностей [1], показала присутствие хорошо выраженного и достоверного положительного тренда (∆2/s2 = 0,11-0,19 < 0,48, t st = 0,001). Однако при попытке просчитать прямолинейную регрессию (у = а + bx) между успешностью размножения уток и общим уровнем обводнения территории на протяжении малого климатического цикла коэффициенты корреляции оказались достоверными только у нырковых уток (r = 0,57-0,68, P < 0,05). Свободные члены и коэффициенты регрессий для всех видов не достоверны, а сами уравнения регрессий являются не адекватными. Следовательно, прямолинейная зависимость между данными признаками отсутствует.

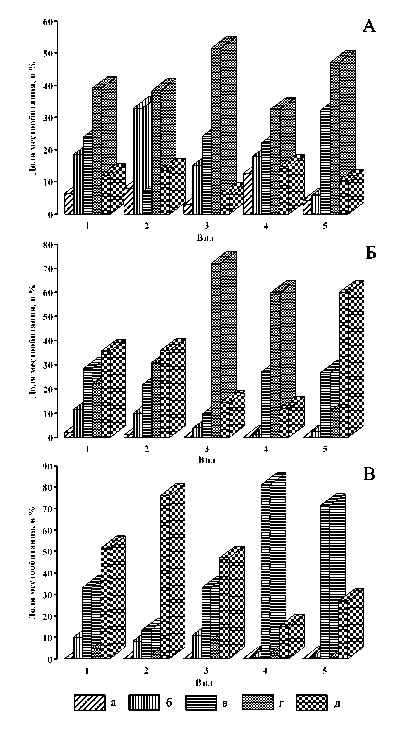

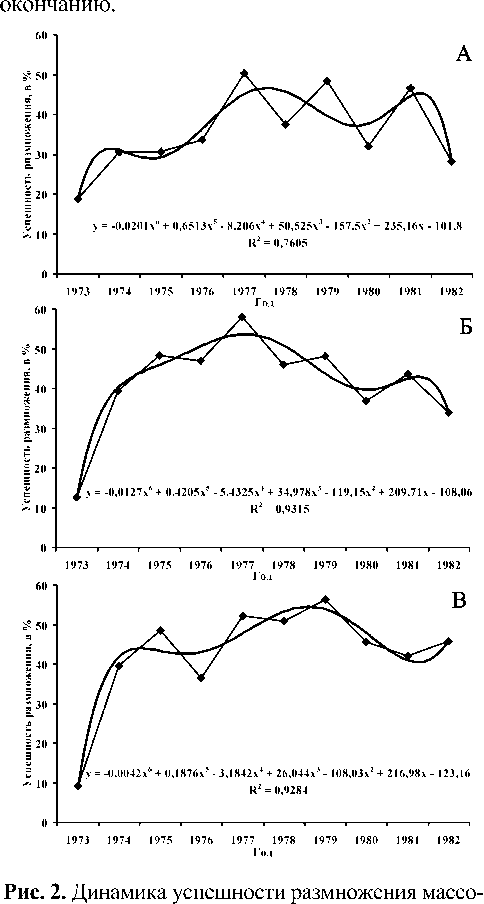

Сглаживание кривых распределения успешности размножения водоплавающих птиц на протяжении данного климатического цикла проведено на основе нелинейных уравнений разных типов [1, 2]. Наилучшие результаты получены с использованием параболического интерполирования (полиномы шестой степени) (рис 3, 4).

Все коэффициенты детерминации велики и достоверны – R2 = 0,76-0,93, P < 0,05. При этом характер распределения успешности размножения в цикле этого уровня у речных уток явно отличался от нырковых уток.

Сравнение распределения успешности размножения всех изученных видов уток на протяжении малого климатического цикла проведено по Брандту-Снедекору [1]. Несмотря на явные визуальные различия в форме распределений у разных видов уток, они оказались недостоверными ( χ 2 = 2,28-14,31 < 15,51 = χ 2 8; 0,05 ). Очевидно, лимитирующее воздействие факторов на все виды приблизительно одинаково, а имеющиеся между ними различия связаны с особенностями их распределения по биотопам (рис. 1). Однако оно явно не настолько существенно, чтобы определять достоверные различия между видами.

На всех графиках хорошо выделяются три периода изменений успешности размножения птиц, связанные с разными фазами 11-летнего климатического цикла (рис. 2, 3). Переломы на графиках по границам разных фаз цикла явно отражают переходы конкретных видов птиц на преимущественное использование других типов местообитаний (рис. 1). Одни и те же типы биотопов на разных фазах обводненности дельты находятся в разном качественном состоянии. Успешность размножения понижается при переходе одной фазы климата в другую, а затем вновь повышается. В связи с этим изменения данного показателя имеют волнообразный характер с общим повышением к концу цикла, поскольку в это время снижается отрицательное воздействие колебаний уровня воды – большая часть дельты Селенги выходит из-под его влияния.

В таких случаях явно проявляется криволинейная связь рассматриваемых показателей. Она является высоко достоверной (см. выше), что подтверждает высокую зависимость успешности размножения разных видов водоплавающих птиц от конкретной фазы малого климатическо- го цикла и постепенное ее увеличение к его

вых видов речных уток в 11-летнем климатическом цикле (дельта р. Селенга, 1973-1982 гг.)

Виды: А – кряква, Б – шилохвость, В – широконоска. Ломаная линия – фактические данные. Плавная линия – параболическое интерполирование нелинейной эмпирической зависимости

Анализ материалов показывает, что максимальное воздействие лимитирующих факторов наблюдается в начале 11-летнего климатического цикла. В это время по р. Селенга проходит сильное наводнение, и ее дельта часто затапливается практически полностью. Сохраняются только наиболее возвышенные участки, обычно поросшие ивняками. В целом на высокой пойме сильные колебания уровня воды сказываются в наименьшей степени и только в начале циклов данного уровня.

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Год

Рис. 3. Динамика успешности размножения массовых видов нырковых уток в 11-летнем климатическом цикле (дельта р. Селенга, 1973-1982 гг.) Виды: Г – красноголовая чернеть, Д – хохлатая чернеть. Ломаная линия – фактические данные. Плавная линия – параболическое интерполирование нелинейной эмпирической зависимости

Средняя часть дельты Селенги испытывает воздействие колебаний уровня воды большую часть цикла и только в тепло-сухую фазу, завершающую климатический цикл, выходит из под его влияния. Нижняя дельта, фактически на протяжении всего цикла испытывает значительные воздействия сезонных колебаний уровня воды. В связи с этим надо различать сезонную динамику уровня воды и общую обводненность территории, связанную с конкретной фазой климатического цикла. Недоучет данного обстоятельства привел к ошибочному выводу об отсутствии отрицательного влияния колебаний уровня воды на успешность размножения птиц [10]. Необходимо учитывать, что уровень обводнения определяет численность и распределение птиц по территории. Сезонная же динамика гидрологического режима, в частности, перепад между уровнем воды в начале сезона яйцекладки и в периоды насиживания кладок и вылупления птенцов, при любом уровне обводнения территории – величину гибели кладок от подтопления, т.е. успешность размножения водоплавающих птиц [4-6].

Выводы:

-

1. Изменчивость полученных рядов успешности размножения разных видов уток обусловлена хорошо выраженной избирательностью в использовании гнездовых стаций и уровнем общего воздействия лимитирующих факторов на разных участках дельты.

-

2. На протяжении 11-летнего климатического цикла наблюдается общая не линейная тенденция к повышению успешности размножения уток, связанная с уменьшением лимитирующего влияния колебаний уровня воды по мере снижения общей обводненности территории.

-

3. Несмотря на явные визуальные отличия в динамике успешности размножения разных видов уток на протяжении малого климатического цикла, данные различия не достигают статистически значимого уровня.

Список литературы Динамика успешности размножения водоплавающих птиц на разных фазах 11-летнего климатического цикла (дельта реки Селенга, Южный Байкал)

- Закс, Л. Статистическое оценивание. -М.: Статистика, 1976. 598 с.

- Львовский, Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. -М.: Высшая школа, 1982. 224 с.

- Мельников, Ю.И. О некоторых адаптациях прибрежных птиц//Экология. 1982. № 2. С. 64-70.

- Мельников, Ю.И. Гидрологический режим водоемов как экологический фактор (на примере дельты реки Селенги)//Охрана и научные исследования на особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока и Сибири. -Хабаровск: Изд-во Приамурск. ГО, 2007. С. 137-148.

- Мельников, Ю.И. Прибрежные птицы дельты р. Селенги: сезонная динамика уровня воды как лимитирующий фактор//Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его сохранении. -Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. С. 239-242.

- Мельников, Ю.И. Мезо-и микрорельеф территории как экологический фактор, определяющий пространственное распределение птиц водно-болотных экосистем (на примере дельты р. Селенга)//Народное хозяйство. 2011. № 2. С. 224-234.

- Мельников, Ю.И. Компенсационное размножение околоводных и водоплавающих птиц: выделение повторных кладок на основе материалов полевых наблюдений//Извест. ИГУ, сер. “Биология. Экология”. 2011. Т. 4. № 3. С. 41-53.

- Михантьев, А.И. Экологические основы прогнозирования продуктивности и численности уток/А.И. Михантьев, М.А. Селиванова//Казарка. 2009. Т. 12. Вып. 1. С. 47-67.

- Паевский, В.А. Успешность размножения птиц и методы ее определения//Орнитология. -М.: Изд-во МГУ, 1985. Вып. 20. С. 161-169.

- Фефелов, И.В. Роль гидрологического режима дельты р. Селенги в динамике населения уток. Автореф. дис. …канд. биол. наук. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 1996. 18 с.

- Шинкаренко, А.В. К вопросу о кольцевании утиных в Восточной Сибири//Первая конф. молодых ученых. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 1983. С. 32-33.

- Янтер, Н.Н. Водный баланс//Байкал: Атлас. -М.: Роскартография. 1993. С. 74.

- Mayfield, H.F. Nesting success calculated from exposure//Wilson Bull. 1961. Vol. 73. № 2. P. 255-261.