Динамика видового состава сорных растений на примере парциальной флоры посевов подсолнечника в степной зоне Краснодарского края

Автор: Лунева Н.Н., Закота Т.Ю.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о динамике видового состава сорных растений в посевах подсолнечника в условиях многолетних исследований. Выявлена фитосанитарная роль каждого вида, обусловленная его активностью, на нескольких этапах исследования. Разница в числе активных и неактивных видов указывает на сложность динамики сорных растений и необходимость учета этих данных в сельскохозяйственной практике. Установлены различия между одногодичными и многолетними обследованиями. Подчеркивается важность долгосрочных наблюдений для точной оценки видового разнообразия сорных растений.

Сорные растения, сегетальная флора, активность видов, многолетний прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/148332073

IDR: 148332073 | УДК: 632.51633.+854.78(470.620) | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-4-130-141

Текст научной статьи Динамика видового состава сорных растений на примере парциальной флоры посевов подсолнечника в степной зоне Краснодарского края

Подход к сорным растениям, как к дикорастущим видам, произрастающим на вторичных (нарушенных) местообитаниях (Malcev, 1962; Grosssgejm, 1948; Nikitin, 1983; Ulyanova, 2005; Luneva, 2018), обусловил принятие понятия «сорной флоры» (Smolin et al., 2013), как территориальной совокупности видов растений на местообитаниях с нарушенным растительным и почвенным покровом (Luneva, 2021a). Наиболее значимым в хозяйственном отношении является подразделение сорной флоры сегетальных местообитаний (пашни), сформированное сорно-полевыми или сегетальными растениями (de Mol et al., 2015), называемое сорно-полевой (Ulyanova, 1976) или сегетальной (Ulyanova, 1978; Kondratkov, Tretyakova, 2018; Kondratenko et al., 2020; Tretyakova et al., 2020) флорой.

В природной флоре выделяются флористические комплексы экотопов (Jurtzev, 1975), или флоры экотопов (Jurtzev, Kamelin, 1991), ранее названные парциальными флорами (Jurtzev, 1974; Jurtzev, Semkin, 1980). Сегетальная флора также представляет собой флористический комплекс экотопов сегетальных местообитаний или объединенную парциальную флору, видовой состав которой формируется на основе объединения списков видов с каждого местообитания данного экотопа, как и в природной флоре (Vetluzhskih, 2017).

В исследованиях, проведенных в 2012-2017 гг. была изучена объединенная парциальная флора, сформированная в посевах подсолнечника ряда агроэкосистем в степной зоне Краснодарского края. Было показано, что, несмотря на ежегодные изменения числа видов сорных растений, каждый или, практически, каждый год в данной объединенной парциальной флоре регистрировались Ambrosia artemisiifolia L., Cirsium setosum (Willd.) Besser, Convolvulus arvensis L., Abutilon theophrasti Medik., Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L., Sinapis arvensis L., Vicia cracca L., Persicaria maculata (Rafin.) A. et D. Love, Lathyrus tuberosus L., Lactuca serriola L., Fallopia convolvulus (L.) A. Love, Polygonum aviculare L., Setaria pumila (Poir.) Schult., Galium aparine L., Rumex confertus Willd., Portulaca oleracea L., Elytrigia repens (L.) Nevski. (Luneva, Zakota, 2024), большинство из которых в посевах подсолнечника данного региона являются фитоценотически активными видами (Luneva, Zakota, 2022).

Эти обобщенные результаты характеризуют фитосанитарную обстановку на полях подсолнечника в степной зоне Краснодарского края в прошедший период и могут быть основой прогнозирования этой обстановки на будущее, поскольку: «Прогноз фитосанитарного состояния в защите растений рассматривается как вероятностное научно обоснованное суждение о динамике популяций вредных объектов в будущем, базирующееся на выявленных закономерностях в прошлом» (Frolov, 2019: 4). Это возможно в том случае, если состав видов сорных растений посевов подсолнечника в агроэкосистемах зоны обследования представляет собой не случайный набор видов, а парциальную флору местообитаний данного экотопа.

Цель данного исследования: показать возможность прогнозирования выявленной фитосанитарной ситуации в посевах подсолнечника в степной зоне Краснодарского края на отдаленную перспективу.

Материалы и методы

Материалом для анализа послужили данные полевых описаний агрофитоценозов посевов подсолнечника в ряде агроэкосистем, расположенных в степной зоне Краснодарского края по методике, разработанной в ВИЗР (Luneva, 2009), используя наработки исследователей школы М.В. Маркова (Markov, 1972). Ключевым моментом данной методики является время проведения обследования, которое осуществляется в период окончания цветения – начала плодоношения большинства видов сформировавшегося агрофитоценоза, следовательно – в период после проведения защитных мероприятий против сорных растений. Таким образом фиксируется полный видовой состав, поскольку, из виду не упускаются ни эфемеры, ни поздние яровые сорные растения. Из этого следует, что методика не предназначена для разработки мер защиты посевов обследованной культуры, но характеризует фитосанитарную обстановку в посеве в данный полевой сезон.

Видовой состав сорных растений в отдельном полевом описании выявлялся на 20, случайным образом намеченных временных площадках размером 1 м², на которых учитывалось проективное покрытие каждого вида.

Для выяснения, сохранится ли в последующие годы фитосанитарная обстановка, выявленная по результатам обследования в период 2012–2017 гг. (41 описание), были проведены обследования посевов подсолнечника в 2018 г. (6 описаний) и 2022 г. (6 описаний). После внесения результатов учета в базу данных, для каждого вида автоматически определялись показатели встречаемости и проективного покрытия в каждом полевом описании (Luneva, Lebedeva, 2012).

Активность видов определялась по методу, разработанному в сфере прикладной ботаники (Palkina, 2014, 2015) на основе метода, используемого в ботанических исследованиях (Jurtzev, 1968). «При установлении парциальной активности видов (в составе агрофитоценозов культуры) учитывались два показателя: их постоянство и преобладающее обилие в обследованных посевах культуры. Принято 6 классов постоянства: 1) менее 10%, 2) 10–20%; 3) 21–40%, 4) 41–60%, 5) 61–80%, 6) 81–100%. Выделено шесть классов обилия видов по среднему проективному покрытию в ценофлоре: 1) единичные растения, 2) <0,5%, 3) 0,5–1,0%, 4) 1,1–2,0%, 5) 2,1–5,0%, 6) более 5%. По сочетанию этих показателей сорно-полевые виды были разбиты на 6 категорий (1 – особоактивные, 2 – высокоактивные, 3 – среднеактивные, 4 – довольноактивные, 5 – малоактивные, 6 – неактивные)» (Palkina, 2015: 27).

Несмотря на то, что современная номенклатура ботанических названий включает бодяк щетинистый Cirsium setosum в синонимы бодяка полевого Cirsium arvense (IPNI, 2025), мы считаем, как и некоторые авторы (Cherepanov, 1995; Mayevsky , 2014 ), бодяк полевой и бодяк щетинистый самостоятельными видами.

Результаты

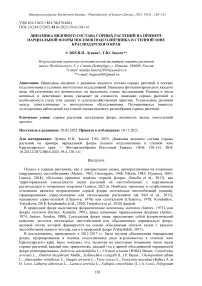

Список видов сорных растений, зарегистрированных в посевах подсолнечника в зоне обследования на трех этапах учета, представлен в таблице.

В посевах подсолнечника в исследованиях на первом этапе зарегистрировано, в общей сложности, 106 видов сорных растений. Во второй и третий этап в посевах этой культуры зарегистрировано 42 и 46 видов сорных растений соответственно.

Соотношение групп активных и неактивных (вместе с малоактивными) видов в составе комплексов сорных растений таково: на первом этапе выявлено активных – 11,32% неактивных – 88,68%; на втором этапе активных – 30,95%, неактивных – 69,05%; на третьем активных – 21,74%, неактивных – 78,26%.

В посевах второго этапа встретилось 42 вида (39,62%), произраставшие в посевах первого этапа, а в посевах третьего этапа – 36 видов (33,96%), отмеченных в посевах первого этапа. Распределение этих одинаковых видов по группам активных и неактивных таково: на первом этапе активных видов 26,19%, неактивных – 73,81%, а в сравниваемой с ними группой тех же самых видов во втором этапе было активных видов 30,95%, а неактивных – 69,05%. Такая же тенденция отмечена и при сравнении групп одинаковых видов в первом и третьем этапе: на первом этапе активных видов 33,33%, неактивных – 66,67%, а в сравниваемой с ними группой одинаковых видов в третьем этапе было активных – 27,78%, а неактивных – 72,22%.

На втором этапе не были зарегистрированы 64 вида, отмеченные на первом этапе сравнения, среди который один довольно активный и 63 мало- и неактивных вида. На третьем этапе не было отмечено 70 видов из группы мало- и неактивных, встреченных на первом этапе, но выявлено 10 новых неактивных видов. Большое число видов, зарегистрированных на первом этапе, не были выявлены в посевах второго и третьего этапа сравнения, причем, практически все они относились к группе мало- и неактивных видов.

Таблица. Видовой состав сорных растений в посевах подсолнечника в три этапа исследования (Краснодарский край, 2012–2017 гг., 2018 г. и 2022 г.)

Table. Species composition of weeds in sunflower crops in three stages of research (Krasnodar region, 2012–2017, 2018 and 2022)

|

Название вида сорного растения / Name of a weed species |

Статус активности вида сорного растения / Weed species activity status |

||

|

2012–2017 гг. |

2018 г. |

2022 г. |

|

|

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. |

ОА |

ВА |

ОА |

|

Amaranthus retroflexus L. |

ОА |

ВА |

ВА |

|

Abutilon theophrastii Medik. |

ВА |

ОА |

ОА |

|

Convolvulus arvensis L. |

ВА |

ОА |

ВА |

|

Chenopodium album L. |

ВА |

ВА |

ВА |

|

Ambrosia artemisiifolia L. |

ВА |

ВА |

ОА |

|

Persicaria maculosa S.F. Gray |

ВА |

ВА |

ДА |

|

Cirsium setosum (Willd.) Besser |

ВА |

ОА |

ВА |

|

Vicia cracca L . |

СА |

НА |

МА |

|

Lathyrus tuberosus L. |

ДА |

ДА |

МА |

|

Sinapis arvensis L. |

ДА |

- |

СА |

|

Lactuca serriola L. |

ДА |

ДА |

ДА |

|

Elytrigia repens (L.) Nevski |

МА |

ДА |

МА |

|

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. |

МА |

ВА |

МА |

|

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. |

МА |

НА |

НА |

|

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. |

МА |

НА |

- |

|

Acroptilon repens (L.) DC. |

МА |

- |

- |

|

Galium aparine L. |

МА |

- |

- |

|

Polygonum aviculare L. |

МА |

НА |

НА |

|

Rumex confertus Willd. |

МА |

НА |

НА |

|

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve |

МА |

НА |

НА |

|

Euphorbia cyparissias L. |

МА |

МА |

- |

|

Raphanus raphanistrum L. |

МА |

- |

- |

|

Название вида сорного растения / Name of a weed species |

Статус активности вида сорного растения / Weed species activity status |

||

|

2012–2017 гг. |

2018 г. |

2022 г. |

|

|

Avena fatua L. s.l. |

МА |

- |

- |

|

Avena persica Steud. |

МА |

- |

- |

|

Portulaca oleracea L. |

МА |

МА |

МА |

|

Cynanchum acutum L. |

|||

|

Linaria vulgaris Mill |

МА |

НА |

- |

|

Atriplex patula L. |

МА |

НА |

МА |

|

Bromus secalinus L. |

МА |

НА |

- |

|

Xanthium strumarium L. |

МА |

- |

НА |

|

Cichorium intybus L. |

МА |

МА |

МА |

|

Barbarea arcuаta (Opiz ex J. et C. Presl) Reichb. |

МА |

^^^^^^~ |

- |

|

Amaranthus blitoides S. Watson |

МА |

НА |

НА |

|

Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch. |

МА |

ДА |

МА |

|

Orobanche cumana Wallr. |

НА |

- |

- |

|

Plantago lanceolata L. |

НА |

- |

- |

|

Amaranthus albus L. |

НА |

- |

- |

|

Euphorbia helioscopia L. |

НА |

- |

- |

|

Leonurus cardiaca L. |

НА |

- |

- |

|

Typha latifolia L. |

НА |

- |

- |

|

Cirsium arvense (L.) Scop. s.str. |

НА |

НА |

НА |

|

Erigeron canadensis L. |

НА |

НА |

НА |

|

Blitum bonus-henricus (L.) C.A. Mey. |

НА |

- |

- |

|

Poa pratensis L. |

НА |

- |

- |

|

Alopecurus pratensis L. |

НА |

НА |

- |

|

Galinsoga parviflora Cav. |

НА |

- |

- |

|

Sonchus arvensis L. |

НА |

- |

- |

|

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. |

НА |

- |

НА |

|

Poa annua L. |

НА |

- |

- |

|

Consolida regalis S.F. Gray |

НА |

- |

- |

|

Senecio vulgaris L. |

НА |

- |

НА |

|

Sonchus oleraceus L. |

НА |

НА |

- |

|

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |

НА |

- |

НА |

|

Thlaspi arvense L. |

НА |

- |

- |

|

Cuscuta europaea L. |

НА |

НА |

- |

|

Lolium multiflorum Lam. |

НА |

- |

- |

|

Rumex acetosella L. |

НА |

- |

- |

|

Cuscuta campestris Yunck. |

НА |

НА |

НА |

|

Galium mollugo L. |

НА |

- |

- |

|

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. |

НА |

- |

НА |

|

Cardaria draba (L.) Desv. |

НА |

- |

- |

|

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl |

НА |

- |

- |

|

Matricaria chamomilla L. |

НА |

- |

НА |

|

Cyperus rotundus L. |

НА |

- |

- |

|

Glycyrrhiza glabra L. |

НА |

НА |

- |

|

Medicago falcata L. |

НА |

- |

- |

|

Lycopus exaltatus L. |

НА |

- |

- |

|

Hibiscus trionum L. |

НА |

- |

- |

|

Papaver rhoeas L. |

НА |

- |

- |

|

Plantago major L. |

НА |

- |

- |

|

Rumex crispus L. |

НА |

- |

- |

|

Название вида сорного растения / Name of a weed species |

Статус активности вида сорного растения / Weed species activity status |

||

|

2012–2017 гг. |

2018 г. |

2022 г. |

|

|

Veronica persica Poir. |

НА |

- |

- |

|

Hyosciamus niger L. |

НА |

- |

- |

|

Solanum nigrum L. |

НА |

- |

- |

|

Arctium lappa L. |

НА |

НА |

- |

|

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. |

НА |

НА |

- |

|

Setaria viridis (L.) Beauv. s.l. |

НА |

НА |

- |

|

Rubus caesius L. |

НА |

- |

- |

|

Anagallis arvensis L. |

НА |

- |

- |

|

Ranunculus arvensis L. |

НА |

- |

- |

|

Galium verum L. |

НА |

- |

- |

|

Viola arvensis Murray |

НА |

- |

- |

|

Achillea millefolium L. |

НА |

НА |

- |

|

Carduus acanthoides L. |

НА |

НА |

- |

|

Carduus nutans L. |

НА |

НА |

- |

|

Trifolium arvense L. |

НА |

НА |

- |

|

Trifolium repens L. |

НА |

НА |

- |

|

Salvia nutans L. |

НА |

НА |

- |

|

Echium vulgare L. |

НА |

- |

- |

|

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort |

НА |

- |

- |

|

Daukus carota L. |

НА |

- |

- |

|

Foeniculum vulgare Mill. |

НА |

- |

- |

|

Artemisia vulgaris L. |

НА |

- |

НА |

|

Bidens tripartita L. |

НА |

- |

- |

|

Onopordum acanthium L. |

НА |

- |

- |

|

Sonchus asper (L.) Hill. |

НА |

- |

НА |

|

Tragopogon pratensis L. |

НА |

- |

- |

|

Lycopsis arvensis L. |

НА |

- |

- |

|

Humulopsis scandens (Lour.) Grudz. |

НА |

- |

- |

|

Equisetum arvense L. |

НА |

- |

- |

|

Lotus corniculatus L. |

НА |

- |

НА |

|

Hypericum perforatum L. |

НА |

- |

- |

|

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. |

НА |

- |

НА |

|

Lolium perenne L. |

НА |

- |

- |

|

Scandix pecten-veneris L. |

НА |

- |

- |

|

Atriplex sagittata L. |

- |

- |

НА |

|

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. |

- |

- |

НА |

|

Erodium cicutarium (L.) L.Her. |

- |

- |

НА |

|

Erysimum cheiranthoides L. |

- |

- |

НА |

|

Lamium amplexicaule L. |

- |

- |

НА |

|

Medicago lupulina L. |

- |

- |

НА |

|

Persicaria hydropiper (L.) Spach. |

- |

- |

НА |

|

Senecio vernalis Waldst. et Kit. |

- |

- |

НА |

|

Sorgum halepense (L.) Pers. |

- |

- |

НА |

|

Trifolium pratense L. |

- |

- |

НА |

|

ВСЕГО ВИДОВ |

106 |

42 |

46 |

|

Одинаковых видов в первый период и 2018 г. / Number of identical species in the first period and 2018 |

42 |

42 |

|

|

Одинаковых видов в первый период и |

36 |

36 |

|

|

Название вида сорного растения / Name of a weed species |

Статус активности вида сорного растения / Weed species activity status |

||

|

2012–2017 гг. |

2018 г. |

2022 г. |

|

|

2022 г. / Number of identical species in the first period and 2022 |

|||

|

Неодинаковых видов в первый период и 2018 г. / Number of different species in the first period and 2018 |

64 |

0 |

|

|

Неодинаковых видов в первый период и 2022 г. / Number of different species in the first period and 2022 |

70 |

10 |

|

|

Число видов разного статуса в парциальных флорах / Number of species of different status in partial floras |

|||

|

ОА |

2 |

3 |

3 |

|

ВА |

6 |

6 |

4 |

|

СА |

1 |

- |

1 |

|

ДА |

3 |

4 |

2 |

|

МА |

23 |

3 |

8 |

|

НА |

71 |

26 |

28 |

|

Соотношение групп активных (ВА+СА+ДА) и неактивных (МА+НА) видов в парциальных флорах / The ratio of groups of active (ВА+СА+ДА) and inactive (МА+НА) species in partial floras |

|||

|

ОА+ВА+СА+ДА |

12(2+6+1+3) 11,32% |

13(3+6+0+4) 30,95% |

10(3+4+1+2) 21,74% |

|

МА+НА |

94(23+71) 88,68% |

29(3+26) 69,05% |

36(8+28) 78,26% |

|

Соотношение групп активных (ВА+СА+ДА) и неактивных (МА+НА) видов в одинаковых фрагментах парциальных флор первого периода и 2018 г. / The ratio of groups of active (ВА+СА+ДА) and inactive (МА+НА) species in the same fragments of partial flora of the first period and 2018 |

|||

|

ОА+ВА+СА+ДА |

11(2+6+1+2) 26,19% |

13(3+6+0+4) 30,95% |

|

|

МА+НА |

31(15+16) 73,81% |

29(3+26) 69,05% |

|

|

Соотношение групп активных (ВА+СА+ДА) и неактивных (МА+НА) видов в одинаковых фрагментах парциальных флор первого периода и 2022 г. / The ratio of groups of active (ВА+СА+ДА) and inactive (МА+НА) species in the same fragments of partial flora of the first period and 2022 |

|||

|

ОА+ВА+СА+ДА |

12(2+6+1+3) 33,33% |

10(3+4+1+2) 27,78% |

|

|

МА+НА |

24(12+12) 66,67% |

26(8+18) 72,22% |

|

|

Соотношение групп активных (ВА+СА+ДА) и неактивных (МА+НА) видов в неодинаковых фрагментах парциальных флор первого периода и 2018 г. / The ratio of groups of active (ВА+СА+ДА) and inactive (МА+НА) species in unequal fragments of partial flora of the first period and 2018 |

|||

|

ВА+СА+ДА |

1(0+0+1) |

- |

- |

|

МА+НА |

63(8+55) |

- |

|

|

Название вида сорного растения / Name of a weed species |

Статус активности вида сорного растения / Weed species activity status |

||

|

2012–2017 гг. |

2018 г. |

2022 г. |

|

|

Соотношение групп активных (ВА+СА+ДА) и неактивных (МА+НА) видов в неодинаковых фрагментах парциальных флор первого периода и 2022 г. / The ratio of groups of active (BA+CA+DA) and inactive (MA+NA) species in unequal fragments of partial flora of the first period and 2022 |

|||

|

ВА+СА+ДА |

|||

|

МА+НА |

70(11+59) |

10(0+10) |

|