Динамика внутренней миграции и проблема развития северо-восточных регионов Китая в 2010-2020 годах

Автор: Маслов Алексей Александрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Внутренняя миграция в Китае представляет серьезную проблему для обеспечения сбалансированного регионального развития, и, хотя государство предпринимает активные меры для перебалансировки ситуации и создает городские мегакластеры с развитой инфраструктурой, по притоку мигрантов восточные и юго-восточные регионы заметно опережают все остальные регионы Китая. При этом сохраняется тенденции оттока из северо-восточных и, частично, северо-западных и центральных регионов. Регионы-«доноры» населения испытывают резкую нехватку в профессиональных кадрах трудоспособного возраста. Три очевидных периода изменения миграционных потоков в период 1990-2000 гг. показывают, что волны перемещения населения четко следуют за волнами экономического развития регионов. При этом северо-восточные провинции перешли в стадию долговременного оттока населения как в отношении абсолютной численности населения, так и в отношении талантливых профессиональных кадров. На это накладывается проблема возрастного старения населения, увеличения бюджетных расходов на содержание пожилых людей. Учитывая, что именно три северо-восточных провинции являются важнейшим регионом трансграничной торговли с Россией, прежде всего с Дальним Востоком, то в дальнейшем в рамках развития российско-китайских приграничных отношений целесообразно учитывать ситуацию и последствия оттока как населения, так и ряда проектов в другие регионы Китая.

Китай, внутренняя миграция, старение населения, северо-восточные регионы китая, хэйлунцзян, урбанизация, россия-китай

Короткий адрес: https://sciup.org/143177796

IDR: 143177796 | DOI: 10.19181/population.2021.24.3.11

Текст научной статьи Динамика внутренней миграции и проблема развития северо-восточных регионов Китая в 2010-2020 годах

Внутренняя миграция в Китае представляет собой серьезную социальную и экономическую проблему. Переход челночной миграции, то есть от системы «поработал и уехал в другой регион», к системе закрепления населения в более развитиях регионах начал создавать с 2010-х гг. новые дисбалансы, оказывая давление на региональные социальные и пенсионные фонды. Можно выделить несколько взаи-мовлияющих факторов: исторически сложившаяся система демографического дисбаланса в Китае (подавляющее большинство населения проживает в восточных и юго-восточных районах страны); разнонаправленные циклические потоки внутренней миграции в поисках более выгодных условий труда в 1990–2000-е гг.; «возрастная» миграция (перемещение пенсионеров в более комфортные места проживания, в том числе за счет своих детей); стимулирующие меры государства по перенаправлению миграции в регионы с низким экономическим развитие за счет налоговых льгот и покрытия расходов.

Государственное регулирование потоков миграции за счет особых льгот в последние несколько лет активно применяется для районов Северо-Запада и Северо-Востока Китая, в том числе и для трех приграничных с Россией провинций (Цзилинь, Ляонин, Хэйлунцзян), однако общую тенденцию оттока населения из этого региона переломить пока не удается. Задача данного исследования заключается в том, чтобы рассмотреть, какие факторы являются определяющими для потоков внутренней миграции в Китае, как это может в будущем сказаться на социально-производственной ситуации в Китае, а также какое влияние может иметь на развитии приграничных торгово-экономических отношений с Россией.

Исторические дисбалансы и миграционные волны в Китае

Еще в исследованиях 1990-х гг. российскими учеными отмечались не толь- ко традиционные для Китая тенденции неравномерности миграционных процессов в регионах Северо-Востока Китая, но и потенциальные вызовы, которые могут возникать в связи с этим в ближайшие десятилетия из-за оттока населения в более благоприятные районы [1]. Несмотря на то, что период 1990-х гг. был благоприятным для развития прилегающих к России регионов Китая, в целом прогноз оправдался, а политика возрождения старой промышленной базы Северо-Востока Китая, хотя и привлекла новые трудовые ресурсы, не привела к созданию устойчивого интереса населения к этому региону. При этом важнейшим драйвером входящим миграционных потоков в три приграничных с Россией провинции был именно интерес к развитию организационно простой и крайне выгодной трансграничной торговли [2; 3].

Ключевая проблема Китая заключается в том, что население преимущественно расселено в приморских и южных районах при низкой плотности населения в северо-западных и западных районах. Ряд специалистов выделяют так называемую линию Хэйхэ-Тэнчун — виртуальную линию, которая разделяет Китай по диагонали на две части, пересекая страну от южного города Тэнчуна в Юньнани до северного города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, на границе с Россией. К востоку от линии лежит 43% территории страны и проживает 94% всего населения. К западу лежит 57% земли, но проживает только 6% населения. Другое название этой линии — «линия Ху Хуаньюна» (胡焕庸), по имени ученого, который предложил ее в 1935 г [4]. В момент создания концепции «линии Ху Хуаньюна», согласно статистике 1935 г., площадь территории к западу от линии составляла 57% всей площади Китая, но там проживало лишь 4% населения страны [5]. Несмотря на возросшие миграционные потоки населения в западные районы после 1949 г., соотношение изменилось не очень сильно, и к 2002 г. только 6% населения проживало западнее от воображаемой линии. Сама эта линия обу- словлена различиями в климате, формированием различным хозяйственных зон, наличием/отсутствием достаточных водных ресурсов, а сегодня — и развитием промышленности и образования.

Например, на восемь провинций и городов, расположенных вдоль Великого канала, связывающего южные и центральные провинции Китая, в 2017 г приходилось менее 10% территории страны, но при здесь этом проживало 36,5% населения страны и функционировало 44,8% всей экономики Китая1. Подобная же ситуация сложилась в кластере вдоль реки Янцзы. К 2018 г. общая численность населения этого региона составляла около 600 млн чел — 42,9% всего населения страны, а ВВП региона составило около 40,3 трлн юаней (около 6,16 трлн долл.) или 44,1% от общего ВВП страны2.

Китайские власти неоднократно ставили задачи о «разрыве» «линии Ху Хуанью-на» и создании особых условий для перемещения населения в северо-западные районы [6]. Однако вопрос так и не решен, задача перемещения населения в западные и северо-западные районы для «разгрузки» центральных территорий Китая остаётся очень актуальной. Например, для стимулирования развития западных регионов Китая власти продлили фискальную политику, принятую еще на 2011– 2020 г.: в период 2021–2030 года предприятия, которые инвестируют в стимулируемые отрасли в западных регионах Китая и чей основной доход от бизнеса составляет более 60% от общего дохода предприятия, будут платить более низкую ставку корпоративного налога в размере 15%

(при стандартной ставке в 25%). К западным регионам Китая относятся муниципалитет Чунцин, Сычуань, Гуйчжоу, Гуан-си, Юньнань, Тибет, Ганьсу, Цинхай, Нин-ся, Шэньси, Внутренняя Монголия и Синьцзян, а также некоторые регионы и города в других провинциях, такие как Сянси, Эньши, Яньбянь и Ганьчжоу 3.

Другим способом стимулирования внутренней миграции является частичная либерализация системы обязательней регистрации (хукоу 户口 ), в рамках которой жители Китая обязаны регистрироваться как по месту постоянного проживания, так и по месту временной (например, сезонной) работы. В настоящий момент различают две категории: «зарегистрированное население» (хуцзи жэнькоу 户籍人口 ) и «постоянно проживающее население» (чанчжу жэнькоу 常住人口 ). Под зарегистрированными населением (или домашними хозяйством) понимаются лица, которые зарегистрировали свое постоянное место жительства в органах общественной безопасности в районе их обычного проживания. Независимо от того, находятся ли они вдали от дома и сколько времени они отсутствуют, до тех пор, пока они зарегистрированы в определенном месте, они учитываются как «постоянно проживающие» в этом районе.

Под «постоянно проживающим» или «резидентным населением» (чанчжу жэнькоу) в Китае понимается население, фактически проживающее в определенном районе более шести месяцев4. Таким образом система теоретически допускает «двойной учет»: человек может являться «зарегистрированным населением» в одном районе (например, у себя в родном городе), но приехав, например, на работу в другой город на год, он становится «по- стоянно проживающим» в другом районе.

Система строгой регистрации-хукоу долгое время играла двоякую роль. С одной стороны, она позволяла контролировать миграционные потоки, с другой стороны, не позволяла сельским рабочим-мигрантам, которые составляют около 18% от общей численности населения, перемещаться в городские в кластеры. Отчет агентства Caixin 2019 г. показал, что более 96% мигрантов в 50 городах, включая такие крупные города как Циндао, Сямэнь, Уси, Чэнду и Чанша, не смогли получить хукоу в этих городах, то есть не смогли закрепиться на новом месте. Это также, частично замедлило экономический рост из-за замедления урбанизации и, следовательно, роста производительности и потребления [7].

Китай в период 1980–2000-х гг. прошел через несколько больших волн внутренней миграции. Тем не менее для постоянной миграции существовали серьезные ограничения: с 1957 г. по 1994 г. рост внутренней миграции ограничивался строгими требованиями системы регистрации домашних хозяйств (хукоу бу 户口簿 ), которая предписывала обязательную регистрацию жителей в местных органах власти5.

Основные тенденции внутренней миграции к 2020 году

Со времени начала китайских реформ внутренняя межпровинциальная миграция прошла три этапа. Первый этап с 80-х гг. до 2010 г. характеризуется перемещением большой части населения в юго-восточные и приморские провинции, прежде всего в Гуандун и Чжэцзян, где в тот период были созданы специальные экономические зоны и начался бурный рост промышленности. Затем в 2010–2015 гг. из-за роста конкуренции и дороговизны началась частичная обратная миграция из Гуандуна и Чжэцзяна в центральную и западную части Китая, а также на Северо-Восток, где в 90-х годах также началось бурное развитие и понадобились новые кадры: от разнорабочих до квалифицированных специалистов. Наконец, приблизительно с 2015 г. начался третий этап: замедление оттока из юго-восточных районов, отток населения из северо-восточных провинций, приток в центральные и западные регионы, создание больших городских агломераций.

В целом же в 2001–2015 гг. потоки мигрантов направлялись преимущественно в юго-восточные приморские провинции, что гарантировало людям динамичный экономический рост и возможности трудоустройства. В этих регионах расположены самые современные промышленные кластеры в Китае, прежде всего в центре регионов дельт рек Янцзы и Чжуцзян. Параллельно с этим в центральных провинциях Хубэй, Сычуань и Хэнань, где проживает большое количество сельского населения, был зарегистрирован в этот период самый большой чистый отток мигрантов.

Однако, как показывает модель миграций, построенная экспертами журнала «The Economist» в 2018 г., миграционные потоки заметно изменятся к 2030 году6. Прежде всего чистый приток мигрантов в прибрежные восточные провинции Китая сократится примерно до одной трети от уровня 2001–2015 годов. Изменилась и структура промышленности в этих районах: наиболее мощные промышленные предприятия постепенно перемещаются вглубь территории, стремясь к уменьшению затрат на аренду земли и оплату трудовых ресурсов, а также открывают свои производства во внутренних свободных экономических зонах (СЭЗ). Как следствие, за этим перемещается и рабочая сила, уменьшая демографическое давление на приморские регионы, которые становятся частью кластера высокотехнологического развития. В этом случае значительно большую роль начинает играть не количество рабочих, а качество трудовых ресурсов, в том числе их образование. Вместе с этим в этих же приморских районах развивается автоматизация и роботизация, что также уменьшает потребность в объемах рабочей силы.

Всего во внутренней миграции можно выделить четыре группы регионов, характеризующихся разнонаправленными тенденциями. В первой группе регионов приток мигрантов будет продолжаться, но в целом уменьшится, хотя положительная динамика будет сохраняться: это провинции Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, города Пекин, Шанхай и Тяньцзинь. Во второй группе положительный прирост перейдет в отрицательный (т.е. начнется отток населения): Хэйлунцзян и Хэбэй. В третьей группе отток постепенно сменится чистым притоком населения: провинции Гуанси, Хунань, Юньнань, Синьцзян и Гуйчжоу. Это является отражением улучшения экономической ситуации в этих провинциях, что создает новые возможности для трудящихся-мигрантов. Так Гуйчжоу, одна из беднейших провинций Китая, начала развивать быстрорастущий сектор больших данных, а Хунань грантов из Ляонина и Хэйлунцзяна в отличие от притока в 2001–2015 гг. В провинции Цзилинь, где чистый отток мигрантов уже был зарегистрирован в 2001–2015 гг., он продолжится 7.

Рассмотрим несколько тенденций внутренней миграции в 2016–2019 гг. Приток населения в город Чунцин, провинции Аньхой, Сычуань, Гуанси, Хэнань, Гуйчжоу, Хубэй и другие центральные и западные провинции изменился с отрицательных темпов роста в 2001–2010 гг. на положительные после 2011 года. Среднегодовой чистый приток населения в провинции Гуандун и Чжэцзян значительно вырос со 140 тыс. и 70 тыс. человек соответственно в 2011–2015 гг. до 760 тыс. и 460 тыс. человек в 2016–2019 гг., демонстрируя очевидную тенденцию к новому притоку населения в юго-восточные провинции (табл. 1). При этом экономический спад в трех северо-восточных провинциях привел к постоянному увеличению масштабов чистого оттока населения. Экономика этих территорий остается вялой, и, как следствие, увеличиваются масштабы чистого оттока населения.

Таблица 1

Динамика притока населения, тыс. человек

Table 1

Population inflow dynamics, thousand people

|

Провинция |

2001–2010 гг. |

2011–2015 гг. |

2016–2019 гг. |

|

Гуандун |

1790 |

820 |

1680 |

|

Чжэцзян |

850 |

180 |

780 |

|

Цзянсу |

540 |

210 |

230 |

|

Ляонин |

140 |

23 |

-50 |

Источник: рассчитано на основе данных Национального статистического бюро КНР: [сайт].— URL: (дата обращения: 21.03.2021).

превратилась в промышленный центр с растущим экспортным потенциалом.

Наконец, в четвёртой группе отток будет продолжаться, но замедлится: город Чунцин, провинции Аньхой, Хэнань, Сычуань, Хубэй.

Самая сложная ситуация может сложиться в северо-восточных провинциях. Расчеты показывают, что в 2016–2030 гг. будет зафиксирован чистый отток ми-

Новые городские кластеры

Важнейшим направлением внутренней миграции в Китае является перемещение населения из сельских районов в города. Большое число мигрантов переехали из сельской местности в крупные мега- полисы, особенно в города на восточном и юго-восточном побережье Китая. Однако массовое увеличение размеров городов

(табл. 2) привело к возникновению многих проблем, таких как перенаселенность, пробки на дорогах и преступность [8].

Таблица 2

Рост числа городского населения КНР

Table 2

Urban population growth in the PRC

|

Год |

Городское население, млн человек |

Прирост относительно предыдущего года, % |

|

2016 |

782199,374 |

2,78 |

|

2017 |

803554,542 |

2,73 |

|

2018 |

823827,650 |

2,52 |

|

2019 |

842933,962 |

2,32 |

Источник: Macrotrends: [сайт].— URL: (дата обращения: 22.05.2021).

В 2013 г. китайские власти объявили о создании системы «городских кластеров» по всему Китаю. В рамках этой системы было выделено три основных мегаполиса: дельта реки Чжуцзян с центром в Гуанчжоу; дельта реки Янцзы с центром в Шанхае; регион Бохай c центрами в Пекине и Тяньцзине. Параллельно с этим в декабре 2013 г. было объявлено о планах отмены системы «хукоу» 8. В 2019 г. Национальная комиссия по развитию и реформам приняла новый «План урбанизации», где предусмотрено дальнейшее ослабление режима регистрации «хукоу», что должно стимулировать рост малых и средних предприятий [7]. План предписывал, чтобы города с населением от 1 до 3 млн человек сняли все ограничения на регистрацию домохозяйств, прежде всего для ключевых групп населения, включая выпускников университетов и профессиональных колледжей. Но еще и до этого в городах с населением менее 1 млн постоянных жителей уже постепенно отменялись ограничения на регистрацию домохозяйств. 13 крупнейших городов либерализация системы «хукоу» не затрагивает, в то время как во всех других городах стало легче подавать заявки на регистрацию. Главная задача — уменьшить нагрузку на города центральных агломераций, в том числе экономического пояса реки Янцзы, который охватывает 11 провинций и городов, включая Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Чунцин, Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, и занимает площадь около 2 млн км2, что составляет 21,4% территории страны и более 40% от общего населения и ВВП Китая.

Обычно любой крупный региональный центр в Китае испытывает сильные эффекты от агломерации, перетягивая ресурсы из других городов, составляющих кластер. Исторически такая ситуация сложилась вокруг Пекина в районе Пе-кин-Тяньцзинь-Хэбэй. Другие кластеры демонстрируют аналогичные тенденции, о чем свидетельствует, например, рост миграции из Хэфэя (столица провинции Аньхой, около 8 млн человек) в более крупный Нанкин (8,5 млн человек) в рамках кластера в дельте Янцзы. К тому же малые и средние города испытывают «утечку мозгов», при которой квалифицированные кадры перемещаются в центр кластера. Некоторым исключением является крупный город Ханчжоу (10,4 млн человек), расположенный недалеко от Шанхая (24,3 млн человек), откуда не идет отток кадров, что объясняется сильной городской экономикой и присутствием штаб-квартиры интернет-гиганта

Alibaba. Хотя экономическое неравенство между провинциями Китая в значительной степени уменьшилось за последнее десятилетие, оно может вновь вырасти в пределах этих городских кластеров9.

За последние 4 года среднегодовой чистый приток населения в 10 столичных регионах превысил 100 тыс. человек. При этом чистый отток населения увеличился в 10 других столичных районах, например, население пекинско-шанхайской метрополии мигрирует в близлежащие районы в основном из-за дороговизны жизни в столицах. Пекин и Шанхай приложили много усилий для контроля за численностью населения, что привело к чистому оттоку населения из этих городов и притоку в города-спутники. Например, среднегодовой чистый отток населения из «большого Шанхая» в 2015– 2019 гг. составил 0,6 млн человек, а среднегодовой чистый приток населения в периферийные города вокруг него достиг 260 тыс. человек10.

В период после 2016 г. наблюдается чистый отток населения из центральных и периферийных городов на северо-востоке Китая вокруг Харбина, в регионе между городами Чаньчжунь-Цзи-линь и в Урумчи. Чистый приток шел в города центрального Китая, включая Цзинань, Наньчан, Шицзячжуан и Циндао. И это отражает крайне низкую привлекательность для населения городов северо-востока Китая. Северо-восточные и центральные районы в последние годы сталкиваются с многими экономическими проблемами, что приводит к чистому оттоку населения. Так чистый отток населения из пяти городских кластеров, а именно: Харбин-Чанчунь, Шаньдун, Центральная равнина, Пекин-Тянь-цзинь-Хэбэй, побережья провинции Фу- цзянь за последние четыре года превысил 100 тыс. человек11.

В 13-м пятилетнем плане Китая (2016– 2020 гг.) предлагалось создание 19 городских кластеров, включая дельту реки Янцзы, дельту Чжуцзян, Пекин-Тяньц-зинь-Хэбэй и полуостров Шаньдун. И хотя кластеры действительно возникли, миграционные потоки оказались разнонаправленными. Так за 2015–2019 гг. среднегодовой чистый приток населения из дельт рек Чжуцзян и Янцзы превысил 600 тыс. человек, а среднегодовой чистый отток населения из других городских кластеров (Харбин, полуостров Шаньдун, Пе-кин-Тяньцзинь-Хэбэй) и с западного побережья превысил 100 тыс. человек. Таким образом само наличие кластеров автоматически не обеспечивает приток населения. На долю крупнейших 19 городских кластеров приходиться 38,5% общей площади земель Китая, при этом с 2000 по 2019 год доля постоянного населения в них увеличилась с 82,7% до 85,5%, а доля ВВП увеличилась с 88,4% до 90,7%. В кластерах городов дельты Янцзы и реки Чжуцзян, которые составляют лишь 2,9% от общей пллощади Китая, в период 2000– 2019 гг. доля их совокупного постоянного населения увеличилась с 13,9% до 16,4%, а доля ВВП — с 26,8% до 29,4%.

Предполагается, что к 2030 г. около 80% из 170 млн человек нового городского населения будет распределено по 19 городским агломерациям, при этом около 60% будут проживать в семи крупных городских агломерациях: дельта реки Янцзы, дельта реки Чжуцзян, Пекин-Тянь-цзинь-Хэбэй, среднее течение реки Янцзы, Чэнду-Чунцин, Центральная равнина и полуостров Шаньдун. К тому же вырастет и число мегаполисов: к 2030 г. в Китае будет существовать как минимум 10 городов с населением свыше 10 млн человек (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин, Ухань, Чэнду,

Нанкин, Дунгуань) и как минимум 12 городских агломераций с населением свыше 20 млн человек (Шанхай, Пекин, Гуанчжо-у-Фучжоу, Шэньчжэнь-Гуанчжоу, Чжэнчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Сучжоу-Сичан, Циндао, Чунцин, Ухань, Наньцзин)12.

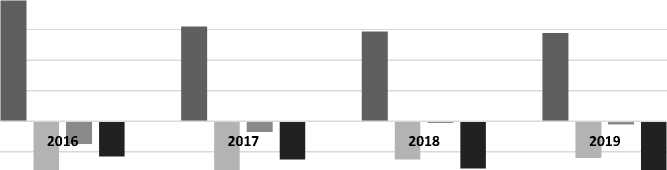

Важнейшей проблемой становится не только сам отток населения, но отъезд молодого, трудоспособного населения, в том числе и тех, кого в Китае принято именовать «талантами» (жэньцай 人才 ) — вы-пускни и в е щи х вузо в И име н о в се веро-восточных провинциях проблема с талантами стоит острее всего (рис. 1). В 20 19 г. чистый п р о к пр о фессиональной молодежи шел только в восточные районы (5,8%), в то время как по остальн ым ш ел о то к из ц нтр а льног р е гиона –2 4% и з з апад ного –0,2% и и з северо-вос точного –3,2%, то есть северо-восточные провинции уже в течение многих лет теряют высоко квалифицированные кадры 13.

Северо-восточные районы Китая

Направление миграционных потоков в Китае крайне важно для понимания перспектив трансграничного сотрудничества с Россией. Традиционно основная трансграничная торговля между Россией и Китаем идет между Дальним Востоком России и северо-восточными провинциями Китая, причем российская продукция редко выходит за границы этого регио на . Как с ле дст ви е м и г р ац и онны е о л ны в этих районах, качество рабочей силы, потребительский спрос могут напрямую вли н ра зв тие за и м д е й ия м ежду странами.

Сам район Северо-Востока Китая в течен и е м но гих ст оле т ий в я л ся акт и вн о й контактн о й з оной р азных этни ч еских миграционных групп. Масштабное миграционное перемещение на северо-восток в разные периоды заметно различа-

-

■ Восток ■ Центральный Китай ■ Запад ■Северо-Восток

Рис. 1. Чистый приток талантливых кадров в центральные, восточные, западные и северо-восточные регионы Китая,%

Fig. 1. Net talent inflow to central, eastern, western, and northeastern regions of China,%

Источник: рассчитано на основе данных Национальное статистическое бюро КНР: [сайт].—URL: (дата обращения: 21.03.2021) и данных региональной статистики: [сайт]. URL: (дата обращения: 14.04.2021).

и Хэнань мигрировали на северо-восток, причем 70% из них — из провинции Шаньдун. Уже в период с 1980-х гг. сюда мигрировали до 20 млн человек, в основном из северных районов Китая, причем наибольшее число мигрантов вновь приходится на провинцию Шаньдун, за которой следует провинция Хэбэй, на долю этих двух провинций совокупно приходится более 90% от общего числа иммигрантов [9. С. 44].

К 1840 г. население Северо-Востока Китая составляло 3 млн человек при общем населении страны около 400 млн, то есть всего 0,75%. К 1910 г. население Северо-Востока увеличилось до 18 млн человек — происходит явление, которое получило название «прорыв через восточную заставу» (чан гуаньдун 闯关东 ), то есть массового переселения в северо-восточные районы Китая прежде всего благодаря развитию КВЖД, новых городов, строительства школ и университетов. К тому же еще в 1870-х гг. правительство Цин полностью отменило все запреты ханьцам на переезд на Северо-Восток и выдвинуло политику «миграции к границам», чтобы укрепить свое влияние в этом регионе. В начальный период «открытия застав» в провинции Хэйлунцзян проживало более 400 тыс. человек, а в 1895 г. население уже достигло 1,5 млн, то есть увеличилось более чем в 3 раза. Большинство переселенцев были выходцами из Шаньдуна, в среднем приток составлял около 400 тыс. человек в год. К моменту образования КНР их общее число превысило 18,3 млн человек. Некоторые мигранты затем вернулись в родные места, тем не менее общее население Северо-Востока Китая к началу 1950-х гг. насчитывало около 40 млн человек, причем 30 млн из них были частью миграционной волны «прорыва через восточную заставу» [10].

С 1980 по 1989 г. потоки с Северо-Востока Китая направлялись прежде всего в активно развивающиеся регионы южного Китая, а чистый отток из провинции составил за этот период около 720 тыс. человек. С 1990 по 1999 г начинается активная торговля с Россией, провинция Хэй- лунцзян становится важнейшей зоной, через которую китайские товары поступают в Россию, сюда стекаются торговцы и мелкие производители из северных и центральных районов, поэтому отток замедлился и составил 230 тыс. человек. Однако затем во многом из-за изменения товарных потоков, всплеска развития торгово-промышленной индустрии в других районах Китая отток населения из Хэйлунцзяна резко возрастает и составляет в 2000–2010 гг. около 1,26 млн человек14.

С середины 2010-х гг. начинается интенсивный отток населения из северо-восточных провинций. Так в 2015 г. по статистическим данным регистрации домашних хозяйств в провинции Хэйлунцзян чистый отток населения достиг 3,225 млн человек — в два раза больше, чем за предыдущие 20 лет, причем за последние два десятилетия отток идет ускоренными темпами при росте старения населения. В период переписи населения 2000 г. пять первых мест по эмиграции из Хэйлунцзяна заняли провинции Ляонин, Шаньдун, Внутренняя Монголия, Хэбэй и Цзилинь, причем основной причиной были более выгодные экономические условия в других регионах. Результаты последнего опроса шестой переписи 2010 г. показали, что в пятерку наиболее востребованных мест для переселения входят Ляонин, Шаньдун, Хэбэй и города Пекин и Тяньцзинь. Пятью крупнейшими «донорами» притока населения в Хэйлунцзян являются провинции Цзилинь, Шаньдун, Ляонин, Внутренняя Монголия и Хэбэй. На Цзилинь приходится 23,8% от общего межпровинциального притока15.

В 2018 г. постоянное население 3 северо-восточных провинций сократилось на 385,7 тыс. человек, в Ляонине сокращение произошло на 96 тыс. человек, в Цзилине — на 133,7 тыс., а в Хэйлунцзяне — на 156 тыс. Согласно статистическому бюллетеню за 2018 г., число трудоспособного населения в этих 3 провинциях сократилось примерно на 1 млн человек16. Китайский «Институт экономических исследований 21-го века» подсчитал, что в конце 2018 г. чистый отток (то есть с учетом естественного прироста населения) в Ляонине, Цзилине и Хэйлунцзяне составил 44 тыс. человек, 143 и 126 тыс. соответственно, в общей сложности— 312 600 человек. По сравнению с чистым оттоком в 2017 г. из Цзилиня (68 тыс. человек) и Ляонина (161200 человек) отток сократился, а из провинции Хэйлунцзян (89500 человек) ускорился. При этом также возник вопрос и оттока квалифицированных кадров и уменьшение рынка сбыта для российской продукции, ориентированной именно на эти регионы Китая. Это коррелируется и с низкими темпами экономического роста этого региона: в 2018 г. темпы экономического роста Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна составили 5,7%, 4,5% и 4,7% соответственно17. Среди 3 северо-восточных провинций в 2014–2019 гг. Хэйлунцзян показал наибольшее сокращение — на 817 тыс. человек, население Ляонина уменьшалось на 300 тыс., Цзилиня — на 423 тыс. человек.

Самая серьёзная проблема — убыль именно трудоспособного населения в возрасте 15–64 лет. В 2015–2019 гг. в провин- ции Ляонин сократилось число трудоспособного населения 16–64 лет на 1,6 млн человек, в провинция Цзилинь — на 850 тыс., в провинция Хэйлунцзян — на 1,5 млн че-ловек18. Характерно, что более 80% оттока составляет население трудоспособного возраста, из которых население в возрасте 20–29 лет составляет около 30%. Уменьшение числа именно молодежи усугубляет общую ситуацию в регионе.

Ситуация с падением промышленного производства на северо-востоке Китая и, как следствие, с оттоком населения, оказалась столь серьезной, что 6 июня 2019 г. вопрос был вынесен на заседание Ведущей группы Госсовета КНР по возрождению старых промышленных баз в Северо-Восточном Китае и иных старых промышленных баз под руководством премьер-министра Ли Кэцяна. На заседании пришлось признать, что с 2014 г. экономический рост северо-восточных провинций упал, и их показатели стали ниже среднегодовых по Китаю. Чтобы оживить экономику Северо-Востока и смягчить демографический кризис, именно в северо-восточных провинциях была принята в приоритетном порядке политика стимулирования деторождения, в том числе и рождение второго ребенка, уменьшение налогообложения домохозяйств, облегченный доступ к качественному образованию, социальному обеспечению и жилью. Была также принята программа привлечения «талантов» в этот регион19.

Главный способ стимулирования притока населения в эти регионы — запуск крупномасштабных инфраструктурных проектов, которые должны привлечь высококлассных специалистов. Так в провинции Хэйлунцзян в 2016–2020 гг. запущено несколько таких проектов, например, строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем. Таким образом строительство этого моста нужно не только для развития российско-китайской приграничной торговли, но для поддержки внутреннего развития провинции. В этом же регионе, в городе Шэньяне, открыт совместный китайско-германский технопарк, где базируется BMW Group, а в Цзилине была создана ультрачи-стая производственная лаборатория компании Huawei Electronics.

Китайские экономисты из Института экономических исследований Севе- ро-Восточной Азии признают, что «мы столкнулись с относительно большими трудностями в продвижении стратегии возрождения Северо-Востока». В докладе Статистического бюро провинции Хэйлунцзян указывается, что если до 1980-х гг. население провинции Хэйлунцзян демонстрировало тенденцию чистого притока за счет прежде всего создания новой промышленной инфраструктуры, то затем рост затормозился. С момента основания КНР в 1949 г и до 1979 г. в этом регионе насчитывалось более 7 млн нетто-им-мигрантов, что составляло около 20% из 34 млн мигрантов в Китае к тому моменту. Однако уже к 2018 г. чистый отток из Северо-Восточного Китая составил 300 тыс. человек [11].

Таблица 4

Прирост населения и рост ВВП на душу населения по регионам в 2019 году

Table 4

Population growth and GDP per capita by region in 2019

|

Провинция |

ВВП на душу населения, юаней |

Прирост населения,% |

|

Пекин |

164220 |

2,6 |

|

Шанхай |

157279 |

1,5 |

|

Цзянсу |

123607 |

2,8 |

|

Чжэцзян |

107624 |

5,0 |

|

Фуцзянь |

107139 |

6,8 |

|

Гуандун |

94172 |

8,1 |

|

Внутренняя Монголия |

67852 |

2,6 |

|

Ляонин |

57191 |

-0,8 |

|

Хайнань |

56507 |

6,8 |

|

Хэнань |

56388 |

4,2 |

|

Гуйчжоу |

46433 |

6,7 |

|

Юньнань |

47944 |

6,4 |

|

Цзилинь |

43475 |

-0,9 |

|

Хэйлунцзян |

36183 |

-1,0 |

|

По КНР в среднем |

70892 |

3,3 |

Источник: составлено по: 中国统计年鉴 (Чжунго тунцзи няньцзянь. Статистический ежегодник Китая).— Пекин: Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2020.

Ключевым фактором, влияющим на отток населения из северо-восточных районов Китая в центральные и приморские зоны, являются два фактора: некомфортная инфраструктура и существенный разрыв в региональных доходах населения. Разрыв в доходах по регионам достигает 3–4 раз. Так, средний располагаемый доход в Шанхае или Пекине примерно в четыре раза выше, чем в Тибете или провинции Ганьсу. В 2019 г. ВВП на душу населения в различных районах Китая варьировался от 164 тыс. юаней (25415 долларов США) в Пекине до 33 тыс. юаней (5100 долларов) в провинции Ганьсу, при этом средний национальный ВВП на душу населения в этом же году преодолел психологически важный порог в 10 тыс. долларов и достиг 70900 юаней (около 11 тыс. долларов). Но не во всех случаях видна прямая корреляция между душевым ВВП и приростом населения (табл. 4). Например, провинция Ляонин по ВВП на душу населения далеко не худшая в стране (8,9 тыс. долларов), однако наблюдается отрицательный рост населения (–0,8%).— здесь ключевую роль играет комфортность проживания. Ситуация в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян еще хуже.

Ситуация отягощается и резким старением населения на северо-востоке, то есть ростом населения, в основном не участвующем в труде. Так за 2000–2018 гг. доля населения в возрасте 65 лет и старше в Северо-Восточном Китае выросла с 6,6% до 13,4%. По провинциям рост пожилого населения выглядит следующим образом: Ляонин — рост с 7,9% до 15,0%, Цзилинь — с 6,0% до 12,4%, Хэйлунцзян — с 5,6% до 12,2%. За 2016–2019 гг. население провинции Цзилинь старше 65 лет увеличилось на 736 тыс. человек, Хэйлунцзян — на 1,3 млн, а ситуация в Ляонине была наихудшей — увеличение на 1,44 млн человек20.

При этом отток населения из Северо-Восточного Китае в последние годы в основном происходит из-за отъезда молодежи и людей среднего возраста. Как следствие — вырос коэффициент пенсионной нагрузки (соотношение количества работников к числу неработающих пенсионеров). В 2018 г. коэффициенты пенсионной нагрузки Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна составляли 1,53, 1,42 и 1,27 соответственно — это значительно хуже, чем в целом по Китаю, где коэффициент составляет 2,55 (2,55 работников поддерживают 1 пенсионера, в то время как на Северо-Востоке примерно каждые 1,5 работника поддерживают 1 пенсионера). Это создало напряжение в наполнении пенсионных и социальных фондов в регионе, так как число плательщиков в эти фонды по сравнению с остальными китайскими территориями крайне низко. Здесь передовые позиции занимают провинции с развитой экономикой и низкими темпами старения населения, например, Гуандун, Пекин, Юньнань, Сычуань, Чжэцзян. В итоге провинции Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян входят в пятерку самых бедных в Китае.

Заключение

Внутренняя миграция в Китае представляет серьезную проблему для обеспечения сбалансированного регионального развития, и, хотя государство предпринимает активные меры для перебалансировки ситуации, в том числе отменяет систему обязательной регистрации и создает городские мегакластеры с развитой инфраструктурой, по притоку миграции восточные и юго-восточные регионы заметно опережают все остальные регионы Китая. Население перемещается в крупнейшие промышленно-технологические кластеры в дельтах рек Янцзы и Чжузцян. При этом сохраняется тенденции оттока из северо-восточных и частично северо-западных и центральных регионов, что, по сути, лишь закрепляет исторически сложившуюся ситуацию. В процессе перемещения новых центров промышленно-технологического развития с внутренних районов на побережье, большие потоки мигрантов из центральных и западных регионов переместились на юго-восточное побережье, а приморские провинции Гуандун, Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу, получили новый толчок к развитию. При этом реги-оны-«доноры» населения испытывают резкую нехватку в профессиональных кадрах трудоспособного возраста.

Меры властей по привлечению или, как минимум, закреплению, населения в регионах устойчивого миграционного оттока в 2016–2021 гг. частично позволяют смягчить ситуацию, но перелома не достигнуто: многие регионы, в том числе провинции Хэйлунцзян, Ляонин, где наблюдаются темы развития ниже средних по Китаю, остаются непривлекательными для молодого активного населения и это создает новую коллизию, связанную в том числе и с демографическим провалом. Вместе с этим нет данных, свидетельствующих о том, что пандемия COVID-19 существенно изменила направления внутренней миграции в Китае.

Три очевидных периода изменения миграционных потоков в период 1990–2010-х гг. показывают, что волны перемещения населения четко следуют за волнами экономического развития регионов, и именно поэтому юго-восточные регионы имеют устойчивый приток населения. При этом северо-восточные провинции— регионы «старой промышленной базы» — перешли в стадию долговременного оттока населения как в отношении абсолютной численности населения, так и в отношении талантливых профессиональных кадров. На это накладывается проблема возрастного старения населения региона, увеличения бюджетных расходов на содержание пожилых людей.

Властям КНР не удается существенно изменить ситуацию, связанную как с миграционными процессами, так и с распреде- лением рабочей силы. Сформировавшиеся мегакластеры уже приобрели устойчивость, и их специализация будет в дальнейшем только усиливаться. В частности, в южных провинциях будет возраст роль наукоемкой промышленности и инновационной науки, северо-западные и северо-восточные регионы усилят свою базу материалоемких производств, в том числе тяжелой промышленности. Можно ожидать увеличения (5–7%) прироста населения в Тибете, Синцзян-Уй-гурском автономном районе, Внутренней Монголии, что связано с программами приоритетного развитии этих регионов.

Учитывая, что именно три северо-восточных провинции являются важнейшим регионом трансграничной торговли с Россией, прежде всего с российским Дальним Востоком, то в дальнейшем в рамках развития российско-китайских приграничны отношений целесообразно учитывать ситуацию и последствия оттока как населения, так и ряда проектов в другие регионы Китая. Российские власти, прежде всего на Дальнем Востоке, рассматривают именно три северо-восточных провинции Китая как своего основного партнера, причем Хэйлунцзян является ключевым импортером российской продукции. Таким образом у нас акцент делается на самый проблемный регион по сравнению с другими частями Китая, в котором сокращается число потребителей продукции, особенно молодых и активных, что нельзя считать оптимальной политикой. Инициативы китайских властей модернизировать местную промышленность, создать в регионах оттока населения новые СЭЗ и применить налоговые стимулирующие меры, хотя и способны сбалансировать ситуацию в ближайшее десятилетие, не изменят общих тенденций.

Список литературы Динамика внутренней миграции и проблема развития северо-восточных регионов Китая в 2010-2020 годах

- Александрова, М.В. Российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество: новые тенденции и проблемы / М. В. Александрова // КНР: политика, экономика, культура.— Москва : Институт Дальнего Востока РАН, 2016. — С. 221-254.

- Александрова, М.В. Политика возрождения старой промышленной базы Северо-Восточного Китая / М. В. Александрова // Проблемы Дальнего Востока. — 2015.— № 3. — С. 86-94.

- Почагина, О.В. Население Китая в XXI веке и глобальные проблемы / О. В. Почагина // Бизнес и политика.— 1997.— № 12. — C. 94-98.

- She, W. Hu Huanyong: father of China's population geography / W. She // China Popul Today.— 1998. — No. 15(4). — P. 20.

- Хуаньюн, Ху. ¡ЙШШ. Чжунго жэнькоу фэньбу (Распределение населения Китая ФЯАР^^Ф) / Ху Хуаньюн // «Дили сюэбао» ШШ^Ш.— 1935.—No. 2. — P. 33-73.

- Хуадун, Го ШФШ, ЙЙЙ, ФЖЭ Распознавание демаркационной линии плотности населения (линия Ху Хуаньюна) на основе космических технологий. Ш—"ШШШШ". / Го Хуадун, Ван Биюань, У Бинфан, Ли Синьу // Чжунго кэсюэюань юань кань (Бюллетень Китайской академии наук ФЯЯ-^РЖТУ).— 2016. — No. 3. — P. 1385-1394.

- Ye Zhang, Zoey. China is Relaxing Hukou Restrictions in Small and Medium-Sized Cities. April 17, 2019 / Zoey Ye Zhang. // Сhina-briefing.com: [сайт].—URL: https://www.china-briefing.com/news/ china-relaxing-hukou-restrictions-small-medium-sized-cities/?hihte=%27migration%27 (дата обращения: 18.03. 2021).

- Xiaoli, Jiang. Domestic Migration and Crime / Jiang Xiaoli, Huang Meiju // The International Journal of Interdisciplinary Global Studies.— 2015. — No. 8(4). — P. 15-24. DOI: 10.18848/2324-755X/CGP/ v08i04/53369.

- Сию, Лю. йШЙ. Цзянь си хэйлунцзян шэн иминь яньцзю — ишэн нэй иминь яньцзю вэй-ли (Краткий анализ миграционных исследований в провинции Хэйлунцзян — пример миграционных исследований в провинции —И.ШЙ^КСТЙЙ'М) / Лю Сию // Хэйлунцзян шичжи — Хроники провинции Хэйлунцзян 2010. — No. 1. — P. 218.

- Хунчжан, Ван (1;й*). Синь чжунго чэнли ицняь дунбэй цзиньцзи лиши цинкуан (Экономическая история Северо-Восточного Китая до основания Нового Китая: ЯФВЖ&^шЖ Л&ШШ&М/Я) / Ван Хунчжан // Finance.sina.com: [сайт].—URL: http://finance.sina.com.cn/zl/ china/2020-10-29/zl-iiznctkc8355920.shtml (дата обращения: 12.02. 2021).

- Хунчжан, Ван (1;й*). Синь чжунго чэнли ихоу дунбэй цзинцзи фачжань цзи дуй цюаньго ди гунсянь (Экономическое развитие Северо-Востока после основания Нового Китая и его вклад в развитие страны ЯФЯЖ&И.ёШЬШ^ЖЯК.ЙЙЯЙЯИ. / Ван Хунчжан // Finance.sina. com: [сайт].—URL: http://finance.sina.com.cn/zl/china/2020-11-05/zl-iiznezxs0089380.shtml (дата обращения: 12.02. 2021).