Динамика возрастной модели рождаемости в двух регионах России

Автор: Сарварова Алена Денисовна, Тупицын Сергей Сергеевич, Тупицына Людмила Сергеевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 4 (121) т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современный период наблюдается увеличение возраста матерей при рождении детей. Скорость этого процесса в разных регионах России и мира разная. Цель статьи - оценить средний возраст матерей и число детей, рожденных одной женщиной в Тюмени и Петропавловске-Камчатском в 2017-2018 гг. Материалы и методы. Проанализированы архивные документы медицинских учреждений о 676 женщинах, вставших на учет по беременности. Для временного сравнения использованы данные за период с 1985 по 2003 г. Использованы стандартные методы статистики, пространственный и временной анализ, которые позволили выявить динамику возрастной модели рождаемости. Результаты исследования. Установлено, что распределения женщин при рождении детей по возрасту сходны в двух городах России. С частотой 55 % представлена группа женщин в возрасте от 26 до 33 лет. Выявлен средний возраст рожениц из двух городов, он колеблется в диапазоне 29-30 лет. В работе получены доказательства того, что в предыдущий период времени на долю рожениц в возрасте от 18 до 25 лет приходилось 60 %. Определено, что в исследуемый период среднее число родов в г. Тюмени меньше, чем в сельских районах юга Тюменской области, и меньше, чем у коренных жительниц севера области (ханты и манси). Обсуждение и заключение. В исследуемый период времени очевидна динамика возраста рожениц в направлении увеличения. Одной из причин такой направленности является увеличение в группе рожениц матерей, рожающих повторно. Следует помнить о повышении риска биологического неблагополучия в группе женщин старшего возраста. Негативные последствия отсроченного материнства целесообразно обсуждать, например, через систему образования.

Возраст матери, число детей в семье, распределение рожениц по возрасту, тюменская область, камчатский край, последствия отсроченного материнства

Короткий адрес: https://sciup.org/147238985

IDR: 147238985 | УДК: 314.12(470.345) | DOI: 10.15507/2413-1407.121.030.202204.924-944

Текст научной статьи Динамика возрастной модели рождаемости в двух регионах России

Original article

The Dynamic of the Fertility Age Model in the Two Regions of Russia

A. D. Sarvarovaa, S. S. TupitsynbH, L. S. Tupitsynab

Introduction. The increase of the age of mothers at the birth of children is observed in the modern period. The speed of this process in different regions of Russia and the world is different. The aim of this research is to estimate the average age of mothers and the number of children born by one woman in Tyumen and Petropavlovsk-Kamchatsky in 2017–2018. Materials and Methods. The archival documents from medical institutions about 676 women who registered for pregnancy have been analyzed. For temporary comparison for the period from 1985 to 2003, we use the data presented in a previously published monograph. The standard methods of statistics, spatial and temporal analysis are used, which have made it possible to identify the dynamics of the age model of fertility.

Results. The authors have determine that the distribution of women by age at the birth of children is the same in two Russian cities. A group of women aged 26 to 33 years is represented with 55% frequency. The average age of women in labor from two cities is the same. In Tyumen is 30.1 ± 0.63, in Petropavlovsk-Kamchatsky is 29.5 ± 0.38. The article provides evidence that in the previous period, the proportion of women in labor aged 18 to 25 years was 60%. In both cities, the distribution of women by the number of births is the same, 83% gave birth twice. 14% of children were born in third births. In the previous time interval, 65% of children were born in first birth. During this period it has been defined that the average number of births in the city of Tyumen is less than in the rural areas of the south of the Tyumen region, and less than among the indigenous women in the north of the region (Khanty and Mansi).

Discussion and Conclusion. In the studied period, the dynamic of increase of the age of women in labor is obvious. One of the reasons for this trend is the increase count of mothers giving birth again. The financial support from the state makes possible to implement the two-child and large family model in Russia. But it should be aware of the increased risk

Conflict of interests. The authors declare that there is not conflict of interest.

Acknowledgments. The authors express their gratitude and deep appreciation to Vladimir Nikolaevich Arkhangelsky, Cand. Sci (Economics), Head of the Department of Theoretical Problems of Reproduction and Population Policy of the Center for the Study of Population Problems of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University for the author’s calculations according to Rosstat data.

Введение. Проблема повышения рождаемости остается одной из актуальных в области демографической политики, определяющей устойчивое развитие России. Приоритетными направлениями являются снижение смертности и укрепление здоровья, повышение рождаемости, регулирование размещения населения и внутренних миграций, привлечение иностранных мигрантов1. В рамках данной проблемы широко обсуждается динамика среднего возраста матери, который значительно варьируется в разных регионах России и мира. Поэтому актуальным остается вопрос о динамике возрастной модели рождаемости на разных территориях.

В последние десятилетия прослеживается тенденция увеличения возраста деторождения женщинами во многих странах мира [1]. Средний возраст матери при рождении ребенка в целом по миру снизился с 29,2 лет в середине прошлого века до 27,5 лет в 1995–2000 гг., а затем превысил 28 лет в 2015–2020 годы. По прогнозам ООН, в 2030–2035 гг. средний возраст деторождения будет равен 28,6 года2.

Описанная тенденция в целом верна и для России, где, согласно статистическим данным, увеличивается количество рожениц в возрасте 30–39 лет и уменьшается – в возрастной группе 18–24 года3.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка в России понижался с 24,4 лет (в 1960 г.) до 22,65 лет (в 1994 г.). Далее во времени этот показатель повышался, составив в 2019 г. 25,94 лет. Однако этот показатель существенно варьируется в разных регионах России (23,4 – в Тыве, 28,8 – в Санкт-Петербурге) и экономически развитых странах мира (27,24 – в США, 30,32 – в Японии) [2]. Возрастная структура женщин репродуктивного возраста, например, в Татарстане, в 2016 г. и суммарный коэффициент рождаемости в 2012–2017 гг. представлены А. В. Шадриковым [3].

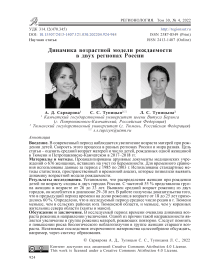

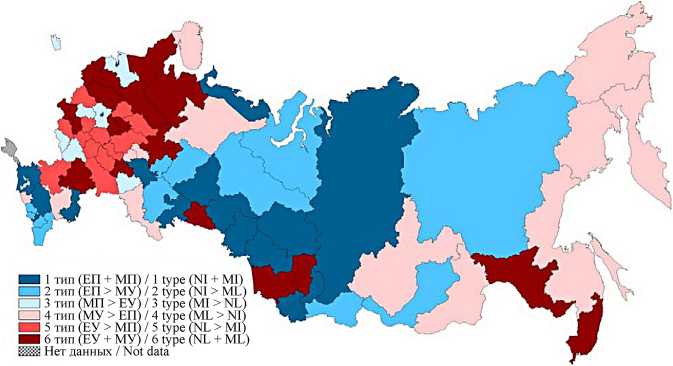

Остается открытым вопрос о возрасте матери в регионах, которые относятся к разным типам демографического развития. В нашей работе были выбраны два региона для исследования: Тюменская область и Камчатский край, самая западная часть Сибири и самая восточная административная территория Российской Федерации. Выбор основан на типологии демографического развития регионов России в 2014 и 2017 гг., которая представлена на рисунках 1 и 2. Из рисунков видно, что юг Тюменской области на протяжении указанного времени относился к 1 демографическому типу – увеличение численности населения за счет естественного и миграционного прироста, а Камчатский край до 2017 г. был отнесен к 4 типу – снижение численности населения за счет превышения миграционной убыли над естественным приростом. Некоторые характеристики этих двух регионов представлены в таблице 1.

Р и с. 1. Типология демографического развития регионов России в 2014 г.: ЕП – естественная прибыль, МП – миграционный прирост, ЕУ – естественная убыль, МУ – миграционная убыль4

F i g. 1. Typology of the demographic development of Russian regions in 2014: NI – natural increase, MI – migratory increase, NL– natural loss, ML – migration loss

-

4 Гончарова Н. П., Еременин А. А., Тарасова Е. В. Демографическая политика в современной России…

Р и с. 2. Типология демографического развития регионов России в 2017 г.5

F i g. 2. Typology of the demographic development of Russian regions in 2017

Т а б л и ц а 1. Миграционный прирост в двух регионах России6T a b l e 1. Migration growth in two regions of Russia

|

Регион / Region |

MПт / MGc |

ППН / MGc |

MПк / MPc |

ОПк / TGC |

|

Камчатский край / Kamchatka Territory |

˗125 |

˗35 |

˗160 |

˗163 |

|

Тюменская область (юг) / |

137 |

˗10 |

127 |

136 |

Tyumen Region (South)

Примечание / Note : МПт – миграционный прирост по текущим данным; ППН – поправки переписей населения 2002 и 2010 гг. суммарно; МПк – миграционный прирост с поправками переписей; ОПк – общий прирост с поправками переписей / MGc – migration growth according to current data; PCC – 2002 and 2010 population census corrections in total; MGc – migration growth with census corrections; TGC – total growth with census corrections.

Цель статьи – проанализировать возраст матерей и число детей, рожденных одной матерью, в Тюменской области и Камчатском крае, где динамика этих показателей не изучена.

Обзор литературы. Во многих исследованиях представлено мнение разных авторов о причинах динамики возрастной модели рождаемости. Учеными выявлены различия в репродуктивных установках для таких групп населения, как городское и сельское, с разной этнической и культурной принадлежностью [3–5]. Увеличение возраста деторождения особенно четко прослеживается в странах с высоким уровнем дохода [6], при этом женщины с низким доходом в таких странах рожают раньше и в целом имеют большее количество детей, чем женщины с высоким доходом [7].

Исследователи широко обсуждают роль уровня образования в возрастном тренде материнства [8]. Так, показано, что имея хотя бы среднее школьное образование, девушки значительно реже становятся матерями в подростковом возрасте [9–11].

Респонденты из России, Германии и Франции считают, что снижение рождаемости определяется трудностями, связанными с возвращением к трудовой деятельности и сохранением высокого дохода после рождения ребенка, а высокая рождаемость детерминирована увеличением денежных пособий, расширением обеспеченности различного рода детскими учреждениями [12].

Итоги биографических интервью показывают, что порой добровольные мотивы откладывания рождения ребенка уступают место вынужденным [13]. Удовлетворение собственных интересов и потребностей может конкурировать с ценностями детей и семьи [14].

Ведущими детерминантами возраста материнства считают возраст вступления в брак и уровень образования. «Старение» брачности и материнства обусловлены удлинением периода обретения социально-экономической самостоятельности, увеличением длительности обучения, стремлением «пожить для себя» [2].

Возраст матерей является одним из факторов, который влияет на течение беременности и родов. В зависимости от возраста изменяется частота возникновения тех или иных осложнений при беременности, генетических нарушений, экстрагенитальной патологии, заболеваемости плода и новорожденного [15; 16]. Например, при характеристике группы из 123 женщин, 99 из которых были в возрасте 45 ‒ 49 лет, выявлен средний гестационный возраст на момент родов, равный 37,6 ± 2,6 недели. Средняя масса тела детей при рождении составила 2 684 ± 754 г, что значительно ниже, чем в общей популяции, а частота многоплодной беременности, диабета и артериальной гипертензии была высокой [17].

В Швеции проанализировали группу из 1 302 первородящих женщин в возрасте 26–29 и 35–43 лет. Только 57 % из старшей группы женщин имели нормальные вагинальные роды по сравнению с 77 % из группы более молодых. Кроме того, 7 % новорожденных в старшей группе были переведены в неонатологическую клинику после рождения, что почти в 3 раза чаще, чем в контрольной группе. Авторы работы констатировали высокий уровень биологического неблагополучия, связанного с повышенным возрастом матери [18].

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 30, № 4, 2022

-

При анализе данных Калифорнийского проекта «Информация о здоровье для политики», была исследована группа женщин, родивших в возрасте 40 лет и старше. Контрольную группу составляли женщины, родившие в возрасте 20–29 лет. Частота асфиксии при рождении, задержки роста плода, неправильного предлежания и гестационного диабета была значительно выше среди нерожавших старшего возраста (6,0; 2,5; 11,0 и 7,0 % соответственно) по сравнению с показателями среди нерожавших в контрольной группе (4,0; 1,4; 6,0; и 1,7 % соответственно), и наблюдалось аналогичное значительное увеличение среди повторнородящих женщин более старшего возраста (3,4; 1,4; 6,9 и 7,8 % соответственно) по сравнению с контрольной группой более молодых повторнородящих (2,4; 1,0; 3,7; и 1,6 % соответственно). Средняя масса тела при рождении младенцев, рожденных нерожавшими женщинами более старшего возраста, составила 3 201 ± 10 г, что значительно ниже, чем у нерожавших женщин из контрольной группы (3 317 ± 1 г). Гестационный возраст на момент родов был значительно ниже среди нерожавших более старшего возраста (273,4 ± 0,4 дня) по сравнению с контрольной группой нерожавших (278,5 ± 0,05 дня) и аналогичным образом ниже среди повторнородящих женщин старшего возраста (274,0 ± 0,2 дня) по сравнению с контрольной повторнородящей женщиной (278,3 ± 0,05 дня) [19].

Целесообразно указать на подростковую беременность и связанные с ней сложности. В ряде стран все еще наблюдается высокий показатель беременности в возрасте 10–19 лет [10; 20]. Так, в США в 2011 г. было установлено самое большое количество подростковых (15–19 лет) беременностей (614 тыс.). Для сравнения в России число беременностей в этом возрасте за аналогичный период составило 197 тыс., что в 3 раза ниже. Такое же соотношение, более чем в 3 раза, установлено и для числа беременных в возрасте 10–14 лет – в США это 1,08 на 1 000 девочек, в России – 0,33 [21]. Установлено, что подростковая беременность достоверно увеличивает риск внематочной беременности, преэклампсии, эклампсии, преждевременного излития плодных оболочек, преждевременных родов и кесарева сечения у матерей в возрасте до 16 лет [22].

Отложенное материнство связано с угасанием репродуктивной функции у женщин, которое начинается в возрасте 36–40 лет, и характеризуется в том числе изменением качества яйцеклеток [23]. Повышение возраста родителей влечет увеличение частоты самопроизвольных абортов7 и повышение риска рождения детей с нарушениями генетического аппарата клеток и, следовательно, увеличение доли детей с врожденными аномалиями. Такая зависимость обсуждается в учебной литературе8.

Молекулярные механизмы ухудшения качества гамет описаны В. Г. Зенкиной и соавторами [24]. Н. С. Демикова с коллегами представила динамику частоты синдрома Дауна, причиной которого является трисомия по 21 хромосоме. Частота случаев синдрома среди новорожденных и плодов по всем регионам России составила 16,73 на 10 000 рождений (95 % CI 16,29–17,19), варьируя от 6,97 (95 % CI 5,65–8,6) на 10 000 рождений в Ханты-Мансийском автономном округе до 22,92 (95 % CI 19,32–27,2) в Смоленской области. Эта частота только среди новорожденных колеблется от 4,42 (95 % CI 3,39–5,75) в Ханты-Мансийском автономном округе до 15,07 (95 % CI 12,54–18,11) в Калужской области, составив в среднем 8,27. Результаты этого исследования во многом совпадают с данными, приводимыми в международных базах (EUROCAT и ICBDSR), и свидетельствуют о том, что частота трисомии по 21 хромосоме в последние десятилетия проявляет тенденцию к повышению. Одной из причин этого авторы считают изменяющийся в сторону увеличения возрастной профиль женщин [25].

Частота синдрома Дауна в Республике Крым за исследуемый период составила 2,18 на 1 000 новорождений и характеризуется статистически значимым приростом: с 1,67 в 2011 г. до 3,32 в 2020 г. [26].

По современным оценкам 23 региональных регистров мониторинга врожденных пороков развития за период с 2011 по 2018 г. суммарная частота трисомий 13, 18 и 21 составляет 1,52 на 1 000 рождений. Однако если в возрастном интервале от 20 до 34 лет их частота составила 0,9 на 1 000 рождений, то после 40 лет частота этих анеуплоидий увеличилась до 13,34 на 1 000 рождений, а после 45 лет – до 23,32 на 1 000 рождений. Выраженный тренд увеличения частоты хромосомных аномалий наблюдается после 35 лет. Выявлена зависимость от возраста матери и для врожденных пороков развития нехромосомной этиологии [27].

Возрастной фактор (возраст женщин старше 35 лет, возраст отцов старше 30 лет) может повлиять на увеличение частоты врожденных пороков сердца [28]. Возраст матерей старше 35 лет рассматривают как один из значимых факторов в формировании пороков органов мочевой системы у детей [29].

Среди жительниц Алтайского края, родивших детей с хромосомными аберрациями за период 2017–2019 гг., каждая вторая женщина (55,1 %) была старше 35 лет [30].

Благодаря успехам пренатальной диагностики, плоды с трисомией выявляют и рекомендуют их элиминацию, что приводит к снижению частоты генетически обусловленной аномалии среди новорожденных детей, но определяет проблему морально-этического характера. Прерывание беременности по медицинским показаниям осуждается религиозными деятелями [31; 32]. Тем не менее фиксируют рост частоты абортов по медицинским показаниям, например на 16,85 % в Тульской области в период 2013–2017 гг. [33].

В связи с вышеизложенным становится понятной необходимость изучения динамики возраста матерей в конкретных регионах, в том числе в регионах России.

Материалы и методы. Выполнен анализ архивных документов медицинских учреждений в г. Петропавловске-Камчатском и г. Тюмени за 2017–2018 гг. Для исследования были отобраны данные о беременных женщинах, 85 % из которых имеют одинаковую национальную принадлежность (среди них большая часть представлена русскими, также в эту группу были отнесены украинки и белоруски). В этой же выборке проанализировали распределение рожениц по числу родов.

В работе определен средний возраст в группе женщин, которые рожали в анализируемый период времени, вычисленный как средняя арифметическая из возрастов всех женщин, родивших детей всех очередностей. Среднее число детей – среднее число всех детей, рожденных одной женщиной в анализируемой группе.

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel для Windows 2010, а также системы статистического анализа и обработки данных STATISTICA 10.

При проверке статистической достоверности различий критический уровень значимости принимали равным 0,05 (p ≤ 0,05). Для сравнения средних величин применяли t-критерий Стьюдента, распределений – метод χ29.

Для временного сравнения использовали информацию, представленную в монографии Л. С. Тупицыной10.

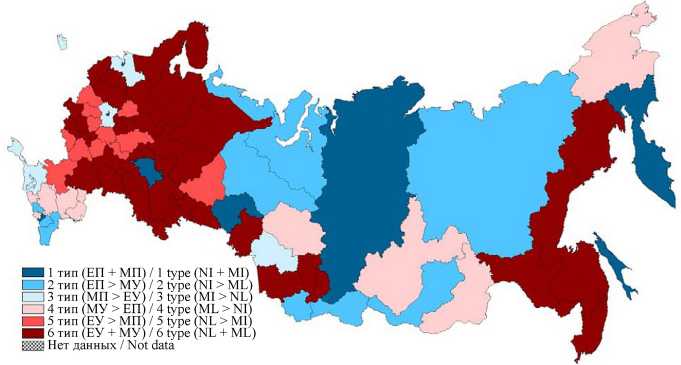

Результаты исследования. Распределения женщин-рожениц по возрасту в двух городах России представлены в таблице 2, из которой видно, что между ними нет статистически достоверных различий: 55 % женщин в выборках из Тюмени и Петропавловска-Камчатского рожают детей в возрасте от 26 до 33 лет. В предыдущий временной период, на рубеже ХХ и ХХI вв. (1985–2003 гг.), самую многочисленную группу представляют женщины в возрасте 18 ‒ 25 лет (62 %). Доля женщин, которые становятся матерями в 26–33-летнем возрасте в два раза меньше, чем в 2017–2018 гг., меньше и женщин старшего возраста ‒ 38–44 лет (рис. 3). Средний возраст рожениц в двух городах в исследуемый период времени одинаков: 30,1 ± 0,63 – в Тюмени, 29,5 ± 0,38 – в Петропавловске-Камчатском.

Очевидно, что возраст рожениц связан с числом детей, рожденных одной женщиной. Поэтому нами проанализированы распределения женщин по числу родов.

Т а б л и ц а 2. Распределение женщин по возрасту в 2017–2018 гг. в Петропавловске-Камчатском и Тюмени

T a b l e 2. Distribution of women by age in 2017–2018 in Petropavlovsk-Kamchatsky and Tyumen

|

Возраст, лет / Age, years |

Петропавловск-Камчатский / Petropavlovsk-Kamchatsky |

Тюмень / Tyumen |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

18–25 |

84 |

24 |

53 |

17 |

|

26–33 |

185 |

52 |

184 |

58 |

|

34–44 |

87 |

24 |

81 |

25 |

33 34

14–17 18–21 22–25 26–29 30–33

Возраст, лет / Age, years

34–37

38–44

■ 1985–2003 ■ 2017–2018

Р и с. 3. Распределение женщин из Тюмени по возрасту в разные временные интервалы (различия между распределениями статистически достоверны), %

F i g. 3. Distribution of women from Tyumen by age in different time intervals (the differences between the distributions are statistically significant), %

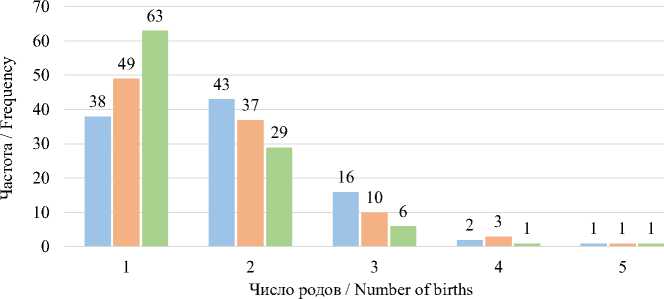

Пространственное сравнение позволяет сделать вывод о сходстве распределений женщин по числу родов. В обоих регионах в преобладающем числе семей дети рождены в первых и вторых родах (83 %), только 14 % детей рождены в третьих родах. На долю семей, имеющих 4–6 детей, приходится лишь 4 % (табл. 3).

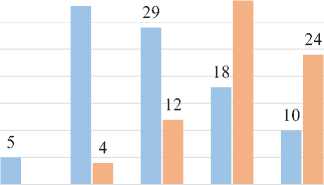

Анализ распределений женщин по числу родов в разные периоды времени позволил констатировать уменьшение доли первородящих в 1,5 раза в настоящем периоде по сравнению с предыдущим. При этом было зафиксировано большее число вторых (1,7 раза) и третьих родов (в 1,6 раз), хотя по-прежнему в 2017–2018 гг. доля детей, рожденных в первых и вторых родах, преобладает над долей рожденных в родах более высокой очередности (рис. 4).

Т а б л и ц а 3. Распределение женщин по числу родов в 2017–2018 гг. в Петропавловске-Камчатском и Тюмени

T a b l e 3. Distribution of women by number of births in 2017–2018 in Petropavlovsk-

Kamchatsky and Tyumen

|

Количество родов / |

Петропавловск-Камчатский / Petropavlovsk-Kamchatsky |

Тюмень / Tyumen |

|

Number of births |

n% |

n% |

|

1 |

141 41,5 |

122 41,5 |

|

2 |

130 38,2 |

130 44,2 |

|

3 |

56 16,5 |

32 10,9 |

|

4 |

8 2,4 |

6 2,0 |

|

5 |

4 1,2 |

3 1,0 |

|

6 |

1 0,3 |

1 0,4 |

|

∑ |

340 |

294 |

|

70 63,0 |

||

|

60 50 § 41,0 42,0 {: ■ 1= 123 |

1,0 1,5 0,9 0 4 5 и более |

|

Возраст, годы /Age, years

1985‒2003 2017‒2018

Р и с. 4. Распределение женщин по числу родов в разные периоды времени в г. Тюмени (различия между распределениями статистически достоверны по критерию χ2), %

F i g. 4. Distribution of women by the number of births in different periods of time in the city of Tyumen (the differences between the distributions are statistically significant according to the χ2 test), %

В нашем исследовании представлены также результаты анализа временной динамики (1980-е гг. – рубеж веков) распределений рожениц по числу родов в северных городах Тюменской области и в ее южных районах. Направление изменений в этих регионах одинаково: увеличение частоты первых родов и снижение частоты повторных родов. Однако скорость этих процессов в группах городского и сельского населения разная. В сельской местности на долю первых родов приходятся меньшие значения, а частота 3–5 родов в два раза превышает соответствующий показатель в городах (рис. 5 и 6).

■ 1980-е гг. / 1980s

■ Начало 1990-х гг. / Early 1990s

■ Рубеж XX–XXI вв. / Turn of XX and XXI centuries

Р и с. 5. Распределение женщин (n = 4 247) по числу родов в разные периоды времени в Тюменской области, %11

F i g. 5. Distribution of women (n = 4 247) by the number of births in different periods of time in the Tyumen Region, %

Среднее число родов в сельской местности на рубеже ХХ и ХХI вв. выше, чем в городах. В период исследования (2017–2018 гг.) среднее число родов возросло в Тюмени до 1,7. Самого высоко значения данный показатель достигает у коренных жительниц севера Тюменской области, ханты и манси (табл. 4).

Таким образом, выполненное исследование позволяет констатировать сходство возрастной структуры и структуры родов в регионах России с разной демографической ситуацией в 2017–2018 гг. и отличие этой структуры по сравнению с периодом рубежа двух веков. В таких городах, как Тюмень и Петропавловск-Камчатский, выявлено увеличение числа женщин, возраст деторождения которых превышает 26 лет.

Число родов / Number of births

1980-е гг. / 1980-s ■ Рубеж XX–XXI вв. / Turn of XX and XXI centuries

Р и с. 6. Распределение женщин (n = 7 772) по числу родов в южных районах Тюменской области, %12

F i g. 6. Distribution of women (n = 7 772) by the number of births in the southern districts of the Tyumen Region, %

Т а б л и ц а 4. Среднее число родов у одной женщины из Тюменской области на рубеже ХХ–ХХI вв.

T a b l e 4. The average number of births per woman from the Tyumen region at the turn of ХХ and ХХI centuries

Среднее число родов и ошибка среднего арифметического / The average number of births and the error of the arithmetic mean

Группа женщин / Group of women

|

Ханты и манси / Khanty and Mansi |

2,3 ± 0,07*°Δ |

|

Женщины из южных районов области / Women from the southern districts of the Tyumen region |

1,7 ± 0,04* |

|

Женщины из г. Тюмени / Women from Tyumen city |

1,5 ± 0,01° |

|

Женщины из северных городов области (Сургут, Новый Уренгой) / Women from the northern cities of the region (Surgut, Novy Urengoy) |

1,4 ± 0,01Δ |

Примечание / Note : среднее число родов из трех указанных мест (*, °, Δ) статистически не различаются между собой, но каждое из них статистически достоверно ниже, чем среднее число родов у ханты и манси / the average number of births from the three indicated places (*, °, Δ) does not statistically differ from each other, but each of them is statistically significantly lower than the average number of births in the Khanty and Mansi.

Обсуждение и заключение. Поскольку динамика возраста матерей имеет разную скорость в разных регионах, в работе дана характеристика возрастной модели рождаемости в двух регионах России: Тюменской области и Камчатском крае, отличающихся по демографической ситуации. В выполненном исследовании не установлено различий в возрастной структуре рожениц и распределениях женщин по числу родов, но выявлена временная динамика этих показателей в направлении увеличения возраста рожениц.

При обсуждении увеличения возраста рожениц выделяют 2 группы причин. Первая группа объединяет репродуктивные установки разных слоев населения, вторая – возможности людей для рождения и воспитания детей. Например, в таблице 5 представлены данные о среднем возрасте горожанок и жительниц сельской местности из Тюменской области и Камчатского края. Как правило, средний возраст горожанок в соответствующие периоды времени примерно только на один год больше, чем таковой в сельской местности. Это, видимо, отражает несущественные различия в репродуктивных установках женщин в городе и селе из двух указанных российских регионов.

Т а б л и ц а 5. Средний возраст рожениц: горожанок и сельских жительниц в Камчатском крае и Тюменской области (без автономных округов)13

T a b l e 5. The average age of women in labor: women from urban and rural territories of Kamchatka Territory and Tyumen Region (without autonomous regions)

|

Средний возраст рожениц / Average age of women in labor |

Возраст при рождении ребенка / Age of the birth of a child |

Год / Year |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Камчатский край, город / Kamchatka Territory, urban territory |

||||||

|

28,33 |

25,84 |

30,38 |

33,35 |

34,89 |

34,45 |

2016 |

|

28,52 |

25,81 |

30,18 |

32,91 |

34,17 |

34,41 |

2017 |

|

29,02 |

26,54 |

30,08 |

33,51 |

34,31 |

34,97 |

2018 |

|

28,88 |

25,98 |

30,16 |

33,09 |

33,93 |

35,19 |

2019 |

|

28,73 |

25,78 |

30,19 |

32,42 |

33,86 |

34,22 |

2020 |

|

29,01 |

25,74 |

30,07 |

32,99 |

33,75 |

36,01 |

2021 |

|

Камчатский край, село / Kamchatka Territory, rural territory |

||||||

|

27,36 |

24,88 |

28,48 |

31,17 |

32,14 |

24,17 |

2016 |

|

27,64 |

25,43 |

28,03 |

31,01 |

32,91 |

32,99 |

2017 |

|

27,92 |

25,55 |

28,42 |

31,78 |

32,54 |

34,38 |

2018 |

|

28,24 |

24,47 |

28,92 |

31,84 |

31,38 |

32,32 |

2019 |

|

28,27 |

25,51 |

28,45 |

31,17 |

33,43 |

34,02 |

2020 |

|

28,82 |

24,62 |

29,26 |

31,86 |

33,61 |

32,70 |

2021 |

13 Согласно расчетам В. Н. Архангельского по данным Росстата.

Окончание табл. 5 / End of table 5

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Тюменская область, город / Tyumen Region, urban territory |

||||||

|

29,05 |

26,22 |

30,21 |

33,10 |

34,26 |

35,50 |

2016 |

|

28,76 |

25,93 |

30,10 |

32,88 |

33,56 |

35,37 |

2017 |

|

28,93 |

26,04 |

30,05 |

32,76 |

34,23 |

35,46 |

2018 |

|

28,95 |

26,07 |

29,92 |

32,90 |

33,95 |

35,72 |

2019 |

|

28,79 |

25,99 |

29,80 |

32,86 |

33,56 |

34,90 |

2020 |

|

28,75 |

25,98 |

29,65 |

32,29 |

33,68 |

35,12 |

2021 |

|

Тюменская область, село / Tyumen Region, rural territory |

||||||

|

27,72 |

24,45 |

28,03 |

30,87 |

32,05 |

33,90 |

2016 |

|

27,83 |

24,17 |

27,72 |

30,65 |

31,73 |

34,11 |

2017 |

|

28,21 |

24,33 |

28,21 |

30,94 |

32,40 |

33,66 |

2018 |

|

28,43 |

25,59 |

28,42 |

31,05 |

32,35 |

33,75 |

2019 |

|

28,69 |

24,56 |

28,42 |

31,05 |

32,35 |

34,08 |

2020 |

|

29,08 |

24,54 |

28,78 |

31,59 |

32,81 |

34,16 |

2021 |

Помимо обсуждения причин повышения возраста женщин при рождении детей, важно понимать результаты от такого процесса. Повышение возраста рожениц имеет негативное влияние, о чем должно быть широко информировано население, например, через различные образовательные учреждения и программы, СМИ, научные журналы. Знания таких последствий важно для всех людей, планирующих рождение детей, а также для специалистов, определяющих коррекцию демографической ситуации и возможности финансовой помощи семьям с детьми. Дальнейшие исследования возрастной динамики останутся актуальными и в будущем.

Список литературы Динамика возрастной модели рождаемости в двух регионах России

- Beaujouan E., Toulemon L. European Countries with Delayed Childbearing are not Those with Lower Fertility // Journal of Population Sciences. 2021. Vol. 77. doi: https://doi. org/10.1186/s41118-020-00108-0

- Архангельский В. Н., Калачикова О. Н. Возраст матери при рождении первого ребенка: динамика, региональные различия, детерминация // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 5. С. 200-217. doi: https:// doi.org/10.15838/esc.2020.5.71.12

- Шадриков А. В. Репродуктивные установки молодых сельских женщин Республики Татарстан // Регионология. 2019. Т. 27, № 1. С. 122-137. doi: https://doi. org/10.15507/2413-1407.106.027.201901.122-137

- Казенин К. И., Козлов В. А. Возраст материнства в Дагестане: значимость этнического фактора в условиях модернизации // Народонаселение. 2017. Т. 20, № 1. С. 46-58. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/population/article/view/6521 (дата обращения: 02.07.2022).

- Хржановская А. А. Роль института религии в репродуктивном поведении населения современной России: эмпирические оценки по регионам // Мир экономики и управления. 2019. Т. 19, № 4. С. 127-139. doi: https://doi.org/10.25205/2542-0429-2019-19-4-127-139

- Age at First Birth, Mode of Conception and Psychological Wellbeing in Pregnancy: Findings from the Parental Age and Transition to Parenthood Australia (PATPA) Study / С. A. McMahon [et al.] // Human Reproduction. 2011. Vol. 26, issue 6. Pp. 1389-1398. doi: https://doi.org/10.1093/humrep/der076

- Hopcroft R. L. Husband's Income, Wife's Income, and Number of Biological Children in the U.S. // Biodemography and Social Biology. 2022. Vol. 67, issue 1. Pp. 71-83. doi: https://doi.org/10.1080/19485565.2022.2037070

- Журавлева Т. Л., Гаврилова Я. А. Анализ факторов рождаемости в России: что говорят данные РМЭЗ НИУ ВШЭ? // Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21, № 1. С. 145-187. URL: https://ej.hse.ru/2017-21-1/204563899.html (дата обращения: 02.07.2022)

- How Much Education is Needed to Delay Women's Age at Marriage and First Pregnancy? / A. A. Marphatia [et al.] // Frontiers in Public Health. 2019. Vol. 7. doi: https://doi. org/10.3389/fpubh.2019.00396

- Early Age at First Childbirth and Skilled Birth Attendance During Delivery Among Young Women in Sub-Saharan Africa / E. Budu [et al.] // BMC Pregnancy and Childbirth. 2021. Vol. 21. doi: https://doi.org/10.1186/s12884-021-04280-9

- Prevalence of First Adolescent Pregnancy and its Associated Factors in Sub-Saharan Africa: A Multi-Country Analysis / B. O. Ahinkorah [et al.] // PLoS ONE. 2021. Vol. 16, issue 2. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246308

- Гокова О. В., Киселева А. М. Вопросы управления демографическим развитием в РФ, Франции, Германии: сравнительное исследование репродуктивных установок и отношения молодежи к институту брака // Вопросы управления. 2016. № 2 (20). C. 68-74. URL: https://editorial.journal-management.com/file/F1CE6629-384D-49DB-8120-9EC29B54F2E9 (дата обращения: 02.07.2022).

- Ипатова А. А., Тындик А. О. Репродуктивный возраст: 30-летний рубеж в предпочтениях и биографиях // Мир России. 2015. Т. 24, № 4. C. 123-148. URL: https:// mirros.hse.ru/article/view/4921 (дата обращения: 03.07.2022).

- Землянова Е. В., Чумарина В. Ж. Откладывание деторождения российскими женщинами в современных социально-экономических условиях // Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 6. doi: https://dx.doi.org/10.21045/2071-5021-2018-64-6-9

- Attali E., Yogev Ya. The Impact of Advanced Maternal age on Pregnancy Outcome // Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2021. Vol. 70. Pp. 2-9. doi: https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.06.006

- Correa-de-Araujo R., Yoon S. S. Clinical Outcomes in High-Risk Pregnancies Due to Advanced Maternal Age Published // Journal of Women's Health. 2021. Vol. 30, issue. 2. Pp. 160-167. doi: https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8860

- Pregnancy Outcome After Age 50 / M. J. Simchen [et al.] // Obstetrics & Gynecology. 2006 Vol. 108, issue 5. Pp. 1084-1088. doi: https://doi.org/10.1097/01. AOG.0000240139.46018.bd

- Zasloff E., Schytt E., Waldenstrom U. First Time Mothers' Pregnancy and Birth Experiences Varying by Age // Acta Obstetetricia et Gynecologica Scandinavica. 2007. Vol. 86, issue 11. Pp. 1328-1336. doi: https://doi.org/10.1080/00016340701657209

- Gilbert W., Nesbit T., Danielsen B. Childbearing Beyond Age 40: Pregnancy Outcome in 24,032 Cases // Obstetrics & Gynecology. 1999. Vol. 93, issue 1. Pp. 9-14. doi: https://doi.org/10.1016/S0029-7844(98)00382-2

- Morais Fernandes F., Oliveira Santos E., Barbosa I.R. Age of First Pregnancy in Brazil: Data from the National Health Survey // Journal of Human Growth and Development. 2019. Vol. 29, issue 3. Pp. 304-312. doi: http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.v29.9523

- Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates Across Countries: Levels and Recent Trends / G. Sedgh [et al.] // Journal of Adolescent Health. 2015. Vol. 56, issue 2. Pp. 223-230. doi: https://doi.org/10.1016/jjadohealth.2014.09.007

- Rasheed S., Abdelmonem A., Amin M. Adolescent Pregnancy in Upper Egypt // International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2010. Vol. 112, issue 1. Pp. 21-24. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2010.08.006

- Развитие и старение репродуктивной системы млекопитающих / С. Я. Амстис-лавский [и др.] // Онтогенез. 2020. Т. 51, № 1. С. 51-63. doi: https://doi.org/10.31857/ S0475145020010073

- Молекулярные механизмы оогенеза / В. Г. Зенкина [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. 2021. Т. 20, № 2. С. 139-147. doi: https://doi.org/10.20538/1682-0363-2021-2-139-147

- Динамика частоты трисомии 21 (синдрома Дауна) в регионах Российской Федерации за 2011-2017 гг. / Н. С. Демикова [и др.] // Педиатрия. 2019. Т. 98, № 2. С. 43-48. doi: https://doi.org/10.24110/0031-403X-2019-98-2-42-48

- Кострицов А. С., Демиденко Л. А., Горда М. В. Динамика частоты встречаемости синдрома Дауна в Республике Крым // Таврический медико-биологический вестник. 2020. Т. 23, № 4. С. 27-32. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46470730 (дата обращения: 03.07.2022).

- Демикова Н. С., Подольная М. А., Лапина А. С. Возраст матери как фактор риска врожденных пороков развития // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. Т. 65, № 2. С. 34-39. doi: https://doi.org/10.21508/1027-4065-2020-65-2-34-39

- Факторы риска развития врожденных пороков сердца у новорожденных в ряде областей Республики Казахстан / С. М. Кабиева [и др.] // Медицина и экология. 2018. № 2. С. 49-54. URL: https://medecol.elpub.ru/jour/article/view/35 (дата обращения: 28.06.2022).

- Оценка антенатальных факторов риска формирования врожденных пороков развития органов мочевой системы у детей / Е. В. Сергеева [и др.] // Медицинский Совет. 2022. № 1. С. 281-287. doi: https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-1-281-287

- Дударева Ю. А., Шипилов А А. Оценка эффективности пренатальной диагностики у женщин с постнатально диагностированными хромосомными аберрациями у детей // РМЖ. Мать и дитя. 2021. Т. 4, № 1. С. 42-45. doi: https://doi.org/10.32364/2618-8430-2021-4-1-42-45

- Михальцов Н. Н., Морозов М. Ю. К проблеме диалога богословия и медицинской деонтологии // Труды Белгородской духовной семинарии. 2017. Вып. 7. С. 38-42. URL: http://bel-seminaria.ru/wp-content/uploads/2021/01/Sbornik_6_Trudy-BPS.pdf (дата обращения: 03.07.2022).

- Сычев А. А. Проблема аборта в православном каноническом праве // Социальные нормы и практики. 2022. № 1 (3). С. 40-53. doi: https://doi.org/10.24412/2713-1033-2022-1-40-53

- Ахильгова З. С., Волков В. Г., Гранатович Н. Н. Оценка частоты и структуры абортов в регионе Центральной России // Архив акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева. 2019. Т. 6, № 3. С. 140-144. doi: https://doi.org/10.18821/2313-8726-2019-6-3-140-144