Динамика заболеваемости собак бабезиозом в городе Красноярске

Автор: Альмякова Е.Г., Донкова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение динамики заболеваемости собак бабезиозом и их выживаемость в городе Красноярске за период с 2016 по 2019 г. Рассмотрены вопросы клинических проявлений инвазии у собак, находящихся в эндемической области. Исследование выполнено в клинической лаборатории на базе ветеринарной клиники ООО НПО «Акелла». Для подтверждения диагноза бабезиоз была выполнена лабораторная диагностика крови собак (n=338). Кровь брали из периферических вен, с соблюдением преаналитических правил и правил транспортировки проб. Каждого пациента исследовали комплексно в два этапа. На первом этапе исследования производился сбор анамнеза и физикальный осмотр животных с оценкой общего анализа крови и биохимических показателей. На втором этапе производилось микроскопическое исследование обогащенного мазка крови вместе с оценкой регенеративных способностей костного мозга и ручного подсчета тромбоцитов в крови для исключения их агрегации. По данным лабораторных исследований подтверждался дифференциальный диагноз бабезиоз. В зависимости от тяжести течения болезни назначалось терапевтическое лечение. Летальность зависела от своевременности обращения в клинику, возраста пациента, наличия сопутствующих и хронических патологий и составила 3,5 %. В период с 2016 и по 2019 г. отмечен значительный рост заболеваемости бабезиозом среди собак в городе Красноярске. В связи с этим необходимо комплексно диагностировать животных с клиническими признаками бабезиоза для оценки тяжести процесса, прогнозирования течения болезни и оценки эффективности лечения. Также следует отметить сезонность инвазии, которая отмечалась с марта по ноябрь.

Бабезиоз, собаки, анализ крови

Короткий адрес: https://sciup.org/140250649

IDR: 140250649 | УДК: 619:616.993.192.6 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-6-194-198

Текст научной статьи Динамика заболеваемости собак бабезиозом в городе Красноярске

Введение . Бабезиоз вызывается клещевыми внутриэритроцитарными простейшими паразитами рода Babesia и является одной из самых распространенных инфекций животных во всем мире. Бабезиоз (также называемый пироплазмозом) встречается у одомашненных собак и кошек, диких собачьих (волки, лисы, шакалы и динго) и диких кошачьих (леопарды, львы) и является новым зоонозом у людей. Бабезиоз первоначально рассматривался как преимущественно тропическое и субтропическое заболевание у собак и кошек, но в последнее время он все чаще встречается в умеренных регионах мира [1].

В последние годы заболевание получило широкое распространение в России. Экстенсивность инвазии продолжает увеличиваться ежегодно [2]. Предыдущие исследования в области идентификация клещей и молекулярное обнаружение клещевых патогенов показали, что самым распространенным возбудителем является Babesia Canis, вектором которого являются клещи D. Reticulatus, которые встречаются на территории от Западной Европы и до Сибири [3]. Это исследование было проведено в 2016 году и показало, что на тот момент в городе Красноярске паразит рода Babesia Canis не входил в список клещевых патогенов в данном регионе [3].

Патогенность организмов Babesia определяется в первую очередь видами и штаммами. Факторы хозяина, такие как возраст хозяина и иммунологический ответ, генерируемый против паразита или клеща-переносчика, также важны [4]. Существуют некоторые особенности, которые должны вызывать у клиницистов подозрение на бабезиоз, включают лихорадку, тромбо- цитопению, гемолитическую анемию и спленомегалию. Лихорадка часто нарастает, исчезает и может отсутствовать во время первоначального обследования. Собаки часто имеют неспецифические признаки, такие как летаргия, анорексия и слабость [4]. Обычно считается, что эта остро протекающая инвазия имеет прогноз от сомнительного до неблагоприятного, причем при переходе в хроническую форму вероятность излечения повышается [2].

В связи с вышеизложенным важную роль играет своевременная и точная диагностики бабезиоза у собак. Решение прибегнуть к лабораторным исследованиям или отказаться от них часто диктуется сопоставлением стоимости того или иного теста и значения ожидаемого результата для оценки здоровья животного. Некоторые рутинные тесты проводятся для создания базы данных с целью получить общее представление о состоянии обследуемого животного, другие, более специфичные – для выявления определенных форм патологий [5].

Цель исследования. Изучить динамику заболеваемости собак бабезиозом и их выживаемость в городе Красноярске с 2016 по 2019 г., используя для подтверждения диагноза данные клинической лаборатории на базе ветеринарной клиники ООО НПО «Акелла».

Материал и методы исследования. Исследование выполнено в клинической лаборатории на базе ветеринарной клиники ООО НПО «Акелла» города Красноярска с 2016 по 2019 г. Была проведена лабораторная диагностика собак (n=338) разных пород, возрастов, находящихся в разных физиологических состояниях, поступивших в клинику с клиническими признаками бабезиоза. Для выявления бабезий в мазке крови, оценки тяжести патологического процесса, формирования прогноза и эффективности проводимого лечения у всех исследуемых собак был проведен анализ периферической крови. Отбор крови у собак производили из внутренней бедренной вены или передней подкожной вены предплечья, в сидячем положении или лежа на боку. Перед этим место пункции вдоль вены выбривали, кожу дезинфицировали спиртовым раствором и накладывали жгут. Для проведения общего анализа крови и изготовления мазка биоматериал собирали строго до метки в пробирки с ЭДТА. Для биохимического анализа кровь собирали в пробирки с Li-Heparin. Каждого пациента обследовали комплексно, для чего вначале устанавливали анамнез животного и проводили его полный физикальный осмотр. Общеклинический анализ крови проводили на гематологическом анализаторе Element HT5. Биохимический анализ крови производился на анализаторе FUJI DRI-CHEM.

Дополнительно проводили: изготовление обогащенного мазка крови с последующей окраской по Романовскому-Гимза для обнаружения

Babesia canis; изготовление мазка для ручного подсчета тромбоцитов с последующей окраской по Романовскому-Гимза; окраску крови раствором бриллиантового крезилового синего для ручного подсчета ретикулоцитов.

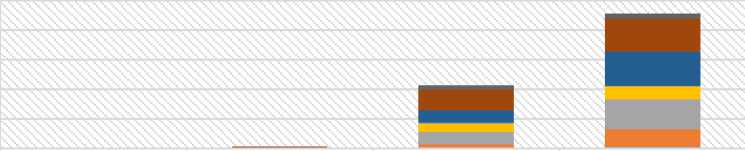

Результаты исследования и их обсуждение. В период с 2016 по 2019 г. в клинику поступило 338 собак с предварительным диагнозом бабезиоз. Из них одна собака поступила в 2016 г. (была привезена из другого региона), 3 – в 2017 г., 107 – в 2018 г. и 228 – в 2019 г. (рис. 1).

0 • *

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

—•—Число собак, поступивших в клинику с диагнозом бабезиоз

Рис. 1. Показатели зараженности собак бабезиозом в городе Красноярске

По данным регистрации пациентов в клинике была установлена сезонная динамика экстенсивности инвазии Babesia canis с марта по ноябрь (рис. 2).

Дифференциальную диагностику бабезиоз проводили на основании нахождения животного в эндемической области и исходя из клинических проявлений инвазии, к которым относятся: лихорадка, слабость задних конечностей, одышка, потеря аппетита, бледные слизистые оболочки с желтушным оттенком, гемоглобинурия.

По результатам гематологических и биохимических исследований тяжелое течение бабезиоза характеризовалось макроцитарной гипохромной анемией, снижением уровня гемогло- бина и гематокрита, аутоиммунной тромбоцитопенией, в некоторых случаях лейкоцитозом. Также возрастала концентрация в крови общего билирубина, креатинина и мочевины, общего белка. В зависимости от тяжести заболевания отмечалось повышение печеночных ферментов, в частности щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ).

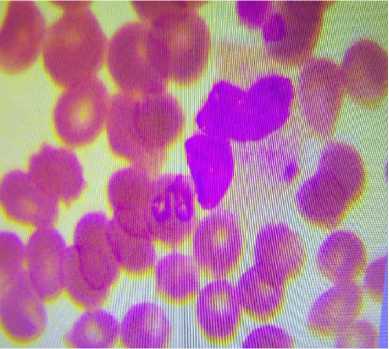

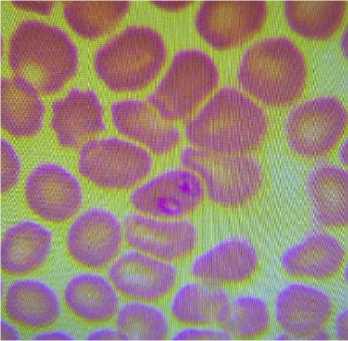

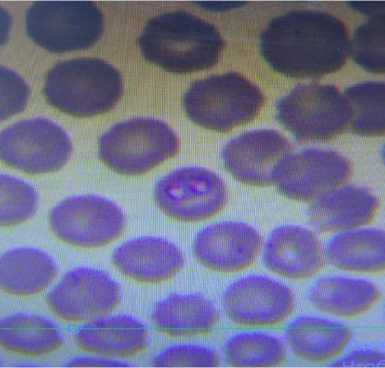

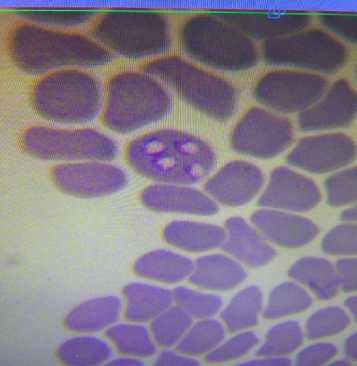

Предварительный диагноз бабезиоз устанавливался микроскопией окрашенного обогащенного мазка крови и обнаружением в эритроцитах грушевидных парных включений (рис. 3). Бабезии поражали 1–2 % эритроцитов.

Экстенсивность инвазии с марта по ноябрь

Название оси

250 200 150

50 0

-

■ Ноябрь

-

■ Октябрь

-

■ Сентябрь

-

■ Август

-

■ Июль

-

■ Июнь

-

■ Май

-

■ Апрель

-

■ Март

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

0 |

8 |

8 |

|

|

0 |

1 |

34 |

56 |

|

1 |

2 |

20 |

58 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

2 |

1 |

|

0 |

0 |

15 |

22 |

|

0 |

0 |

21 |

51 |

|

0 |

0 |

7 |

29 |

|

0 |

0 |

0 |

3 |

А

Рис. 2. Сезонная динамика зараженности собак бабезиозом

В

Рис. 3. А-Г – бабезиоз собак. Различная локализация Babesia Canis в эритроцитах собак. Окраска по Романовском. (ок. 10х, об. 100х)

Б

Г

На втором этапе исследования, в ходе ручного подсчета тромбоцитов, отмечалась истинная тромбоцитопения, исключалась их агрегация и ложное занижение показателей. При развитии анемии от умеренной степени до тяжелой производился ручной подсчет абсолютного числа ретикулоцитов в периферической крови животного. При этом отмечалась степень регенерации от умеренной до выраженной.

В зависимости от тяжести течения болезни назначалось терапевтическое лечение. Летальность зависела от своевременности обращения в клинику, возраста пациента, наличия сопутствующих и хронических патологий и составила 3,5 %. При своевременном лечении отмечалась положительная динамика и выздоровление.

Выводы. В период с 2016 по 2019 г. в городе Красноярске отмечен значительный рост заболеваемости бабезиозом среди собак. Для бабезиоза собак характерна сезонность с марта по ноябрь. Течение бабезиоза характеризовалось макроцитарной гипохромной анемией, снижением уровня гемоглобина и гематокрита, аутоиммунной тромбоцитопенией, в некоторых случаях лейкоцитозом, а также повышением печеночных ферментов. На мазках крови в эритроцитах обнаруживались грушевидные парные включения – бабезии до 1–2 %. Летальность зависела от ряда факторов и достигала 3,5 %. Для своевременного выявления заболевания необходимо проводить комплексную диагностику собак с клиническими признаками бабезиоза для оценки тяжести процесса, прогнозирования течения болезни и выбора тактики лечения.

Список литературы Динамика заболеваемости собак бабезиозом в городе Красноярске

- Michael J. Day. Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat Second Edition. Boca Raton, FL. CRC Press, 2016. 209 p.

- Свободова В., Свобода М. Клиническая паразитология собак и кошек / Чешская ассоциация ветеринарных врачей мелких домашних животных. Брно, 1995. 253 с.

- Natalia N. Livanova, Natalia V. Fomenko, Ivan A. Akimov, Mikhail J. Ivanov, Nina V. Tikunova, Rob Armstrong and Sergey V. Konyaev. Dog survey in Russian veterinary hospitals: tick identification and molecular detection of tick-borne pathogens. Parasit Vectors. 2018;11:591.

- Craig E. Greene. Infectious dieseases of the dog and cat, fourth edition. St. Louis, Missouri. Elsevier, 2012. 1355 p.

- Майер Д., Харви Дж. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика / пер с англ. Л.А. Павницкий; под ред. Ю.М. Кед. М.: Софион, 2007. 456 с.