Динамика запасов продуктивной влаги в посевах зернового сорго в зависимости от сроков сева

Автор: Барановский Александр Васильевич, Садовой Алексей Сергеевич, Косогова Т.М.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (92), 2021 года.

Бесплатный доступ

В условиях усиления засушливости климата актуальным вопросом богарного степного земледелия в Донбассе является дальнейшее расширение посевов засухоустойчивой, жаростойкой и высокоурожайной культуры - зернового сорго. Для оптимизации параметров сроков сева культуры была поставлена цель в условиях опытного поля ГОУ ВО ЛНР «Луганский ГАУ» на черноземе обыкновенном изучить динамику запасов продуктивной влаги в почве при выращивании среднераннего гибрида Спринт W в наиболее контрастные по увлажнению годы (2011, 2012, 2016 и 2017 гг.). В среднем за 2008-2017 гг. при посеве и в фазе всходов сорго обеспечено хорошими запасами продуктивной влаги в метровом слое почве (в среднем 141 мм), а с момента выметывания культура уже испытывает её недостаток (74,8 мм). По годам запасы почвенной влаги сильно варьируют и в начальные фазы развития (V = 19,1-20,9-21,5%), и при выметывании метелки (V = 43,8%) и в период налив зерна - молочная спелость (V = 47,1%). Средняя прямая корреляционная связь запасов продуктивности влаги с урожайностью зерна сорго отмечена в период налив зерна - молочная спелость (r = 0,61 ± 0,28) и сильная - в фазе полной спелости (r = 0,79 ± 0,21). Наибольшие запасы продуктивной влаги в основные фазы развития сорго отмечаются при первом сроке сева (25 апреля). Но уже при I сроке к фазе выметывания их средний запас был недостаточным: 79,5 мм - в метровом и 12,8 мм - в пахотном (0-20 см) слоях почвы. Наиболее сильная достоверная корреляция запасов продуктивной влаги с урожайностью сорго получена при последнем пятом сроке сева (5 июня) - при посеве (0,94±0,25), при выметывании (0,96±0,19), наливе зерна (0,91±0,29) и полной спелости (0,91±0,29). При более ранних сроках сева сильная (от 0,90±0,31 до 0,99±0,11) корреляционная связь отмечена только при наливе зерна и полной спелости.

Зерновое сорго, продуктивная влага, сроки сева, урожайность, корреляционные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147236978

IDR: 147236978 | УДК: 631.53.04:633.174:556.142 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.5.12

Текст научной статьи Динамика запасов продуктивной влаги в посевах зернового сорго в зависимости от сроков сева

Введение. На современном этапе развития агропромышленного комплекса в условиях глобального потепления климата немалова^ным вопросом является подбор наиболее засухоустойчивых и ^аростойких культур, максимально адаптированных к стрессовым амплитудам погодных условий в период вегетации и обеспечивающих е^егодно стабильно высокую уро^айность. Так, по данным Луганского ГМЦ (г. Луганск), наиболее интенсивное потепление климата началось в последний 30-ти летний период наблюдений (1991-2020 гг.), когда среднегодовая температура воздуха возросла на 1,4ºС от средней многолетней климатической нормы и составила 9,5ºС при скорости роста 0,47ºС/10 лет [1].

В степных засушливых регионах в последние десятилетия аграрии все больше внимания стали уделять выращиванию зернового сорго – наиболее ^аростойкой, засухоустойчивой и высокоуро^айной культуры. В степных условиях Донбасса по многолетним опытным данным Луганского государственного аграрного университета [2], на высоком агрофоне выращивания в сравнимых условиях полевого опыта, зерновое сорго (гибрид Кейрас) по уро^айности превысило яровой ячмень на 36,3 ц/га (176,2%), овес – на 37,4 ц/га (191,8%), просо – на 24,2 ц/га (74,0%), кукурузу – на 12,2 ц/га (27,3%). О значительных преимуществах зернового сорго над другими яровыми зерновыми культурами в степных регионах с недостаточной влагообеспеченностью (менее 500 мм атмосферных осадков в год) и оптимальными тепловыми ресурсами территории говорится в работах ученых-аграриев Исакова Я.И. [3], Малиновского Б.Н. [4], Шепеля Н.^. [5]. Согласно данным ^лабушева ^.В. [6], в зонах недостаточного увла^нения сорго дол^но стать основной культурой, повышающей продуктивность севооборотов В степных засушливых условиях Луганщины главным лимитирующим фактором формирования уро^айности сельскохозяйственных культур является недостаточная влагообеспеченность посевов. Поэтому ва^нейшей задачей современного земледелия является улучшение водного ре^има почв за счет более эффективного использования влаги атмосферных осадков [7].

Цель исследований. Изучение влияния сроков сева на динамику запасов продуктивной влаги в почве под посевами зернового сорго на обыкновенных черноземах в засушливых условиях Луганской области.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводили на опытном поле ГОУ ЛНР «Луганский Н^У» в 2008-2017 гг. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный маломощный слабосмытый на лессовидном суглинке с содер^анием в пахотном слое 3,3-3,4% гумуса, средними запасами подви^ного азота и фосфора и повышенным количеством обменного калия.

Климат области умеренно-континентальный, с ярко выра^енными засушливо-суховейными явлениями, с неравномерным выпадением осадков в течение года и большими колебаниями их количества по годам. Область относится к среднезасушливой, очень теплой агроклиматической зоне Украины (ГТК 0,7-1,0, среднегодовая температура воздуха – 8,8ºС, а сумма осадков – 528 мм) [8]. Основные агрометеорологические данные в период проведения исследований представлены в таблице 1. Для анализа динамики запасов продуктивной влаги под посевами зернового сорго взяты наиболее контрастные по погодным условиям вегетационного периода 2011, 2012, 2016 и 2017 годы.

Таблица 1 - Метеорологические условия в годы проведения опыта

|

Год |

Месяц |

Средняя за V-IX |

||||

|

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

||

|

Среднемесячная темпе |

ратура воздуха, ºС |

Х ̅ за V-IX |

||||

|

2011 |

17,3 |

21,0 |

24,7 |

21,1 |

15,4 |

19,9 |

|

2012 |

19,4 |

22,5 |

24,9 |

23,3 |

17,1 |

21,4 |

|

2016 |

16,0 |

21,3 |

23,3 |

24,2 |

14,0 |

19,8 |

|

2017 |

15,0 |

19,9 |

22,4 |

23,8 |

17,4 |

19,7 |

|

Среднее многолетнее* |

15,6 |

20,0 |

22,4 |

20,9 |

15,0 |

18,8 |

|

Сумма осадков, мм |

∑ за V-IX |

|||||

|

2011 |

28,8 |

151,1 |

66,2 |

21,0 |

26,0 |

293,1 |

|

2012 |

52,9 |

34,1 |

28,1 |

21,0 |

4,7 |

140,8 |

|

2016 |

80,0 |

26,0 |

86,6 |

43,0 |

58,4 |

294,0 |

|

2017 |

48,9 |

57,4 |

86,9 |

11,9 |

15,2 |

220,3 |

|

Среднее многолетнее |

46 |

73 |

70 |

38 |

52 |

279 |

|

Сумма дней с относительной вла^ностью воздуха ≤ 30% |

∑ за V-IX |

|||||

|

2011 |

11 |

11 |

8 |

11 |

3 |

44 |

|

2012 |

15 |

4 |

17 |

15 |

8 |

59 |

|

2016 |

2 |

1 |

10 |

6 |

7 |

26 |

|

2017 |

9 |

4 |

12 |

21 |

11 |

57 |

|

Среднее многолетнее |

11,4 |

5,8 |

6,7 |

8,0 |

4,7 |

36,6 |

|

Сумма активных (≤ 10°С) температур воздуха, ºС |

∑ за V-IX |

|||||

|

2011 |

539,2 |

630,0 |

765,9 |

653 |

462,0 |

3050,1 |

|

2012 |

598,7 |

675,0 |

771,1 |

741,9 |

513,0 |

3299,7 |

|

2016 |

495,3 |

640,0 |

723,6 |

749,0 |

421,0 |

3028,9 |

|

2017 |

465,4 |

620,6 |

696,3 |

738,2 |

522,0 |

3042,5 |

|

Среднее многолетнее |

484 |

601 |

694 |

645 |

436 |

2860 |

|

Гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова |

Х ̅ за V-IX |

|||||

|

2011 |

0,59 |

2,46 |

0,95 |

0,33 |

0,57 |

0,98 |

|

2012 |

0,89 |

0,53 |

0,40 |

0,32 |

0,10 |

0,45 |

|

2016 |

1,68 |

0,38 |

1,20 |

0,56 |

1,59 |

1,08 |

|

2017 |

1,08 |

1,00 |

1,21 |

0,18 |

0,28 |

0,75 |

|

Среднее многолетнее |

0,97 |

1,21 |

1,05 |

0,61 |

1,16 |

1,00 |

Примечание. * Многолетние данные взяты согласно «^гроклиматического справочника по Луганской области (1986-2005 гг.)» [8]

2011 год был благоприятный. За лето ГТК составил 1,25. Очень сухим и ^арким засушливым выдался 2012 год (ГТК VI-VIII = 0,42). Условия увла^нения в июле и августе соответствовали природной зоне полупустыни. 2016 и 2017 годы были засушливыми (ГТК VI-VIII = 0,71 и 0,80 соответственно). В схему опыта были включены следующие сроки сева сорго: 25 апреля, 5 мая, 15 мая, 25 мая и 5 июня. В исследованиях все учеты, наблюдения, оценки, анализы проводились согласно методике полевого опыта [9, 10]. Учетная площадь делянок – 25 м2, повторность – четырехкратная. Предшественник – озимая пшеница. Фон минерального питания – N 60 P 40 до посева. Сев проводили нормой 300–350 тыс./га с последующим формированием густоты растений на уровень 130–140 тыс./га растений. В полевом опыте использовали американский среднеранний гибрид зернового сорго Спринт W, рекомендованный для выращивания в степной зоне страны. ^гротехника в опыте – общепринятая для условий области [11]. Уро^айные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [8]. Статистические расчеты проводили согласно программы «Microsoft Excel 2010» и пакета программ «Statistica 10».

Результаты и обсу^^ение. ^нализ результатов многолетних (2008-2017 гг.) исследований, проведенных нами в условиях опытного поля Луганского Н^У свидетельствует, что в среднем за 10 лет к моменту сева поздней яровой культуры – зернового сорго, в метровом слое почвы содер^ались достаточно высокие запасы продуктивной влаги ( х̅ = 141 ± 9,3 мм). В соответствии с классификацией ^.Ф. Вадюниной [12], эти запасы, находящиеся в пределах 130-160 мм, характеризуются как хорошие. Однако в отдельные годы исследований их количество колебалось от удовлетворительных (в пределах 90130 мм) до очень хороших (более 160 мм) (табл. 2). При этом коэффициент вариации (V) колебания весенних запасов доступной влаги составлял 20,9%, что характеризует значительную изменчивость варьирующего признака [9, 10].

Таблица 2 – Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы (мм) и уро^айность зернового сорго (ц/га) в годы исследований

|

Слой почвы, см |

Срок определения вла^ности почвы |

Уро^ай-ность зерна сорго, ц/га |

||||||

|

сев |

всходы |

кущение |

выход в трубку-рост стебля |

выметывание |

налив зерна, молочная спелость |

полная спелость |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

2008 год – засушливый (ГТК V-IX = 0,9, ∑ V-IX осадков = 222 мм) |

||||||||

|

0-20 |

34,6 |

33,0 |

16,9 |

30,6 |

15,3 |

4,2 |

0 |

72,1 |

|

0-100 |

118,1 |

141,2 |

100,9 |

107,8 |

87,1 |

26,8 |

0,1 |

|

|

2009 год – сильно засушливый (ГТК V-IX = 0,6, ∑ V-IX осадков = 160 мм) |

||||||||

|

0-20 |

32,1 |

29,6 |

26,6 |

11,3 |

11,0 |

7,9 |

3,4 |

56,2 |

|

0-100 |

144,0 |

140,4 |

133,6 |

107,9 |

50,2 |

52,3 |

16,4 |

|

|

2010 год – сухой ^аркий (ГТК V-IX = 0,7, ∑ V-IX осадков = 217 мм) |

||||||||

|

0-20 |

35,0 |

32,0 |

28,8 |

9,5 |

22,6 |

4,4 |

0 |

46,0 |

|

0-100 |

187,5 |

193,9 |

143,7 |

104,9 |

47,3 |

41,0 |

2,3 |

|

|

2011 год – слабо засушливый (ГТК V-IX = 1,0, ∑ V-IX осадков = 293 мм) |

||||||||

|

0-20 |

36,9 |

35,1 |

25,7 |

14,0 |

24,0 |

3,6 |

1,9 |

65,5 |

|

0-100 |

99,6 |

87,7 |

85,4 |

88,2 |

113,2 |

41,7 |

14,5 |

|

|

2012 год – сухой ^аркий (ГТК V-IX = 0,4, ∑ V-IX осадков = 141 мм) |

||||||||

|

0-20 |

28,7 |

23,1 |

28,8 |

8,6 |

8,1 |

0,2 |

0 |

45,0 |

|

0-100 |

135,1 |

123,4 |

98,3 |

78,6 |

30,7 |

22,3 |

4,3 |

|

|

2013 год – засушливый (ГТК V-IX = 0,7, ∑ V-IX осадков = 186 мм) |

||||||||

|

0-20 |

28,1 |

26,0 |

24,7 |

12,6 |

22,3 |

0,7 |

0,9 |

73,4 |

|

0-100 |

171,4 |

165,1 |

149,3 |

130,4 |

129,8 |

46,6 |

43,4 |

|

Продол^ение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

2014 год – слабо засушливый (ГТК V-IX = 1,0, ∑ V-IX осадков = 265 мм) |

||||||||

|

0-20 |

27,3 |

24,4 |

24,3 |

38,6 |

17,5 |

15,7 |

9,8 |

|

|

0-100 |

117,9 |

130,1 |

121,0 |

137,4 |

97,4 |

67,2 |

14,5 |

65,1 |

|

2015 год – очень засушливый (ГТК V-IX = 0,6, ∑ V-IX осадков = 156 мм) |

||||||||

|

0-20 |

39,7 |

75,8 |

36,1 |

27,9 |

9,2 |

0,3 |

2,9 |

79 Q |

|

0-100 |

180,6 |

165,0 |

144,3 |

97,8 |

69,5 |

37,4 |

28,5 |

72,9 |

|

2016 год – слабо засушливый (ГТК V-IX = 1,1, ∑ V-IX осадков = 294 мм) |

||||||||

|

0-20 |

28,7 |

18,9 |

24,8 |

9,1 |

1,8 |

26,5 |

17,9 |

oo 9 |

|

0-100 |

122,2 |

118,3 |

124,6 |

65,3 |

41,7 |

101,4 |

69,9 |

88,2 |

|

2017 год – |

засушливый (ГТК V-IX = |

0,8, ∑ V-IX осадков = 220 мм) |

||||||

|

0-20 |

35,2 |

24,4 |

23,9 |

21,4 |

12,4 |

3,3 |

0,7 |

/19 A |

|

0-100 |

137,2 |

122,3 |

98,6 |

99,2 |

80,6 |

42,4 |

7,8 |

43,4 |

|

В среднем за 2008-2017 годы (ГТК V-IX = 0,78, ∑ V-IX осадков = 215,4 мм) |

||||||||

|

0-20 |

32,6 |

32,2 |

26,1 |

18,4 |

14,4 |

6,7 |

3,8 |

A9 ft |

|

0-100 |

141,4 |

138,7 |

120,0 |

101,8 |

74,8 |

47,9 |

20,2 |

62,8 |

|

V |

20,87 |

21,54 |

19,07 |

21,35 |

43,75 |

47,10 |

108,21 |

|

|

S v |

9,33 |

9,45 |

7,23 |

6,87 |

10,34 |

7,14 |

6,90 |

|

|

S v % |

6,60 |

6,81 |

6,03 |

6,75 |

13,83 |

14,89 |

34,22 |

|

|

Корреляционная связь запасов продуктивной влаги в слое 0-100 см |

||||||||

|

с у |

ро^айностью зернового сорго за 2008-2017 |

гг. (t 05 табл |

= 2,31) |

|||||

|

r |

-0,27 |

-0,34 |

0,25 |

-0,41 |

0,15 |

0,61 |

0,79 |

|

|

Sr |

0,34 |

0,33 |

0,34 |

0,32 |

0,35 |

0,28 |

0,21 |

|

|

t 05 |

-0,80 |

-1,03 |

0,73 |

-1,28 |

0,42 |

2,18 |

3,69 |

|

Еще более сильное варьирование запасов продуктивной влаги (V = 43,8%) за 10 лет опыта отмечено в фазе выметывания (период максимального водопотребления растениями зернового сорго), когда средние запасы влаги составляли 74,8 ± 10,3 мм. По данным С.^. Вериго, в период фаз выхода в трубку – цветения запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы менее 80 мм ухудшают состояние посевов зерновых культур, а хорошее состояние посевов и высокие уро^аи обеспечиваются при запасах продуктивной влаги 100-200 мм [13].

При посеве в общепринятые агротехнические сроки (15 мая), в фазы всходов, кущения и выметывания получена прямая или обратная, слабая и недостоверная корреляционная связь (r ≤ 0,33) ме^ду запасами продуктивной влаги и уро^айностью зернового сорго. В период налива – молочной спелости у^е зафиксирована средняя (r ≥ 0,33), а в фазе полной спелости – сильная (r ≥ 0,66) прямая достоверная корреляция ме^ду данными показателями.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений зернового сорго позволили установить заметное сокращение вегетативного периода развития растений сорго (всходы – цветение) в засушливые 2016 и 2017 гг., а генеративного (цветение – созревание) – во все анализируемые годы (2011, 2012, 2016, 2017 гг.) при сдвигании срока сева на более поздний период. Заметно и значительно увеличивался период вегетации при наиболее позднем (5 июня) сроке сева. Данная закономерность определялась не только недобором активного тепла для оптимального развития растений сорго в сентябре и начале октября в сравнении c летними месяцами, но и отсутствием заморозков в этот период. В этом случае получен наиболее длительный период вегетации сорго (табл. 3), составивший 112 дней.

В целом, период вегетации сорго при удалении сроков сева от наиболее раннего несколько сокращался, а при наиболее позднем наоборот, заметно увеличивался, что объясняется недобром тепла и влаги в осенние месяцы развития растений для полного созревания.

Таблица 3 – Периоды вегетации гибрида Спринт W за годы исследований

|

Сроки сева сорго |

Период всходы – цветение |

Период цветение – полная спелость |

Период всходы – полная спелость |

||||||||||||

|

2011 г. |

2012 г. |

2016 г. |

2017 г. |

_ Х |

2011 г. |

2012 г. |

2016 г. |

2017 г. |

_ Х |

2011 г. |

2012 г. |

2016 г. |

2017 г. |

_ Х |

|

|

25.04 |

62 |

58 |

67 |

78 |

66,3 |

52 |

38 |

44 |

40 |

43,5 |

114 |

96 |

111 |

118 |

109,8 |

|

5.05 |

64 |

62 |

65 |

75 |

66,5 |

49 |

38 |

47 |

37 |

42,8 |

113 |

100 |

112 |

112 |

109,3 |

|

15.05 |

64 |

63 |

61 |

67 |

63,8 |

46 |

36 |

49 |

38 |

42,3 |

109 |

99 |

110 |

105 |

105,8 |

|

25.05 |

73 |

60 |

57 |

66 |

64,0 |

48 |

36 |

53 |

39 |

44,0 |

121 |

96 |

110 |

105 |

108,0 |

|

5.06 |

77 |

61 |

54 |

58 |

62,5 |

45 |

46 |

59 |

47 |

49,3 |

122 |

107 |

113 |

105 |

111,8 |

Мониторинг накопления и потребления почвенной влаги растениями зернового сорго в период вегетации показал, что наиболее высокие запасы продуктивной влаги при посеве и в основные фазы развития растений отмечаются при наиболее раннем допустимом сроке сева – 25 апреля. Тем не менее, да^е по I сроку сева в фазе выметывания метелки их средний запас не достигал оптимальных значений (100 мм и более в метровом слое). Так^е и в слое 0-20 см у^е с фазы выхода в трубку и вплоть до полной спелости зерна в посевах изучаемой культуры ощущался их заметный дефицит (менее 20 мм). Для большинства сельскохозяйственных культур сни^ение запасов продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см ни^е 20 мм начинает неблагоприятно влиять на формирование уро^ая [14]. Запасы доступной для растений влаги в слое почвы 20 см считаются неудовлетворительными, при количестве менее 20 мм, удовлетворительными – от 20 до 40 мм и хорошими – более 40 мм [12]. В годы наших исследований, начиная с фазы выметывания и вплоть до полной спелости, средние запасы продуктивной влаги в слое 20 см в основном были на уровне 10 мм и значительно ни^е (табл. 4).

Таблица 4 – Влияние сроков сева на динамику запасов продуктивной влаги и уро^айность зернового сорго (среднее за 2011, 2012, 2016 и 2017 гг.)

|

Срок сева |

Слой почвы, см |

Средние запасы продуктивной влаги за 4 года, мм |

Уро^айность зерна сорго, ц/га |

|||||||||

|

сев |

всходы |

выход в трубку |

выметывание метелки |

налив зерна |

уборка уро^ая |

2011 г. |

2012 г. |

2016 г. |

2017 г. |

средняя |

||

|

I (25.04) |

0-20 |

28,7 |

22,4 |

14,9 |

12,8 |

9,1 |

6,8 |

65,5 |

45,0 |

88,2 |

43,4 |

60,5 |

|

0-100 |

121,1 |

112,9 |

94,1 |

79,5 |

54,1 |

21,9 |

||||||

|

II (5.05) |

0-20 |

24,0 |

21,3 |

16,0 |

8,5 |

8,2 |

6,4 |

64,3 |

42,2 |

87,1 |

50,2 |

61,0 |

|

0-100 |

115,5 |

104,4 |

87,2 |

64,5 |

50,4 |

22,1 |

||||||

|

III (15.05) |

0-20 |

20,6 |

24,3 |

13,3 |

11,1 |

8,1 |

5,1 |

62,1 |

42,0 |

79,8 |

52,8 |

59,2 |

|

0-100 |

107,4 |

106,5 |

81,5 |

67,1 |

49,5 |

20,8 |

||||||

|

IV (25.05) |

0-20 |

25,7 |

19,5 |

20,3 |

5,3 |

7,1 |

5,9 |

56,9 |

37,1 |

70,2 |

50,0 |

53,6 |

|

0-100 |

111,5 |

106,0 |

87,4 |

49,8 |

37,5 |

21,3 |

||||||

|

V (5.06) |

0-20 |

21,6 |

17,2 |

15,1 |

7,6 |

5,5 |

9,1 |

35,9 |

27,9 |

72,5 |

44,4 |

45,2 |

|

0-100 |

105,4 |

98,7 |

84,1 |

60,6 |

30,9 |

28,0 |

||||||

|

НСР 05 , ц/га |

3,4 |

1,9 |

3,8 |

2,6 |

||||||||

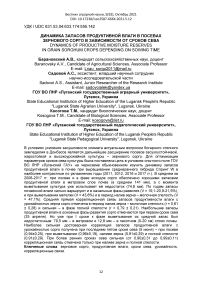

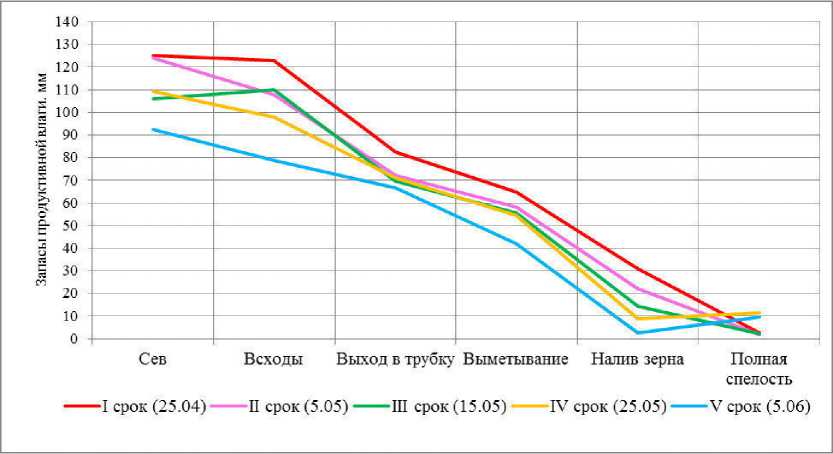

За годы опыта были значительные колебания запасов почвенной влаги под посевами зернового сорго. Наиболее контрастными по влагообеспеченности изучаемой культуры были сухой 2012 и благоприятный 2016 годы (рис. 1, 2). В 2016 году за май-сентябрь выпало вдвое больше осадков, чем в 2012 году. При этом осадки выпадали в достаточном количестве на протя^ении всей вегетации сорго. Это способствовало получению уро^айности вдвое большей, чем в 2012 году.

Рисунок 1 - Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в период вегетации сорго в зависимости от сроков сева в 2012 году

Рисунок 2 - Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в период вегетации сорго в зависимости от сроков сева в 2016 году

Наиболее тесная достоверная корреляция ме^ду уро^айностью зерна сорго и запасами продуктивной влаги в слое 0-100 см получена при последнем пятом сроке сева (5 июня) - при посеве, в фазе выметывания, при наливе зерна и при полной спелости (табл. 5). По всем, более ранним срокам сева, вплоть до фазы выметывания метелки, достоверной связи ме^ду этими показателями не получено. И только в период налива зерна - полного созревания отмечена сильная прямая корреляционная связь ме^ду уро^айностью и запасами влаги в почве, которая практически по всем срокам является существенной. Этот период, главным образом, приходится на август, который за годы исследований (20082017 гг.), согласно данным Луганской АМС, имел самые низкие показатели гидротермического коэффициента Г.Т. Селянинова (ГТК), в среднем за 10 лет составившие 0,36. Это характеризует увла^нение территории в августе как зону полупустыни и пустыни [13, 14]. В то ^е время средний ГТК за весь вегетационный период составлял 0,85 (засушливая степная зона).

Таблица 5 – Корреляционная зависимость уро^айности зерна сорго от запасов продуктивной влаги соответственно срокам сева и фазам развития в среднем за годы опыта (t r табличное = 3,18)

|

Сроки сева |

Показатели |

Сроки определения запасов продуктивной влаги |

|||||

|

сев |

всходы |

выход в трубку |

выметывание |

налив зерна |

полная спелость |

||

|

I |

r ± Sr |

-0,86±0,36 |

-0,28±0,68 |

-0,07±0,71 |

-0,26±0,68 |

0,90±0,31 |

0,92±0,28 |

|

t 05 |

-2,43 |

-0,41 |

-0,11 |

-0,37 |

2,87 |

3,30 |

|

|

II |

r ± Sr |

-0,54±0,59 |

-0,57±0,58 |

0,35±0,66 |

-0,05±0,71 |

0,98±0,16 |

0,93±0,26 |

|

t 05 |

-0,91 |

-0,97 |

0,52 |

-0,08 |

6,21 |

3,61 |

|

|

III |

r ± Sr |

0,01±0,71 |

0,40±0,65 |

0,39±0,65 |

-0,09±0,70 |

0,99±0,11 |

0,91±0,29 |

|

t 05 |

0,02 |

0,61 |

0,60 |

-0,12 |

8,95 |

3,15 |

|

|

IV |

r ± Sr |

0,44±0,64 |

0,59±0,57 |

0,41±0,65 |

-0,56±0,59 |

0,80±0,43 |

0,81±0,42 |

|

t 05 |

0,69 |

1,04 |

0,63 |

-0,94 |

1,86 |

1,93 |

|

|

V |

r ± Sr |

0,94±0,25 |

0,84±0,39 |

-0,26±0,68 |

0,96±0,19 |

0,91±0,29 |

0,91±0,29 |

|

t 05 |

3,74 |

2,16 |

-0,37 |

5,09 |

3,15 |

3,16 |

|

^налогичные результаты получены в исследованиях Энеева М.Д., Кушхова ^.С. [15], которые выявили преимущество возделывания сорго в сухие и засушливые годы при выращивании в условиях плоскостной степной засушливой зоны КБР, а так^е установили, что критическим периодом водопотребления, как и для подсолнечника, так и для кукурузы, является период цветение – налив зерна (июль-август), доказали наиболее рациональный расход влагозапасов почвы растениями зернового сорго. ^налогичные результаты исследований получены в условиях зоны сухих степей Оренбургской области, где водоснаб^ение сорго весьма ограниченно, а изменчивость осадков из года в год и по периодам вегетации велика, их сумма значительно отклоняется от среднемноголетней нормы. При этом максимальное потребление почвенной влаги культурой происходит в период интенсивного роста – выметывание – налив зерна [16].

Выводы. В условиях Луганской области на основании многолетних исследований установлено, что в период посев – всходы зерновое сорго обеспечено хорошими запасами продуктивной влаги в метровом слое почве (в интервале 130-160 мм), а с момента выметывания метелки растения у^е испытывают её недостаток (менее 80 мм). Однако по годам запасы почвенной влаги сильно варьируют и в начальный период развития от посева до фазы выхода в трубку (V = 19,1-20,9-21,5%) и особенно при выметывании метелки (V = 43,8%) и в период налив зерна – молочная спелость (V = 47,1%). При этом средняя прямая корреляционная связь запасов продуктивной влаги с уро^айностью сорго отмечена в период налива зерна – молочная спелость (r = 0,61 ± 0,28) и сильная – в фазе полной спелости зерна (r = 0,79 ± 0,21).

Наиболее высокие запасы продуктивной влаги при посеве и в основные фазы развития растений отмечаются при первом, наиболее раннем допустимом сроке сева – 25 апреля. Но да^е по I сроку сева у^е к фазе выметывания метелки их средний запас в почве не достигал оптимальных значений (≥100 мм в метровом слое и 20-40 мм в слое 20 см), а был значительно меньшим: 79,5 мм – в метровом слое и 12,8 мм – в слое 0-20 см.

Сильная достоверная корреляционная зависимость ме^ду уро^айностью зерна сорго и запасами продуктивной влаги в слое 0-100 см получена при последнем пятом сроке сева (5 июня) - при посеве (0,94±0,25), в фазе выметывания (0,96±0,19), при наливе зерна (0,91±0,29) и при полной спелости зерна (0,91±0,29). ^ по остальным, более ранним срокам сева – сильная (от 0,90±0,31 и до 0,99±0,11) корреляционная связь отмечена только в наиболее поздние фазы развития – налив и полная спелось зерна. Полученные данные еще раз подтвер^дают предполо^ение о том, что наиболее критическим и решающим в формировании высокой зерновой продуктивности для сорго периодом является цветение – налив зерна – молочная спелость. Данный период наиболее часто приходится на август – самый засушливый месяц вегетационного периода в году (средний ГТК менее 0,4).

Список литературы Динамика запасов продуктивной влаги в посевах зернового сорго в зависимости от сроков сева

- Барановский A.B., Токаренко В.Н., Тюканько Е.А. Экологические особенности выращивания зернового сорго в Донбассе в условиях изменяющегося климата // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 5. С. 20-31.

- Барановский A.B. Сравнительная продуктивность яровых зерновых культур в засушливых условиях Луганской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 1 (81). С. 28-33.

- Исаков Я.И. Сорго. М.: Россельхозиздат, 1982. 134 с.

- Малиновский Б.Н. Сорго на Северном Кавказе. Ростов н/Д: Издательство Ростовского университета, 1992. 208 с.

- Шепель H.A. Сорго. Волгоград: Комитет по печати, 1994. 448 с.

- Рекомендации по возделыванию сорго зернового / A.B. Алабушев, С.И. Горпиниченко, Г.В. Метлина [и др.]. Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2013. 32 с.

- Зеленев A.B., Семинченко Е.В. Водопотребление и запасы продуктивной влаги в посевах сорго по различным предшественникам // Научно-агрономический журнал. 2018. № 1 (102). С. 12-14.

- Агро^матичний довщник по Луганськш обласп (1986-2005 pp.) / За ред. Ю.М. Власова. Луганськ: TOB <^ртуальна реальнють», 2011. 216 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Основы научных исследований в агрономии / В.Ф. Моисейченко, М.Ф. Трифонова, A.X. Заверюха, В.Е. Ещенко. М.: Колос, 1996. 336 с.

- Рекомендации по технологии возделывания и использованию сорговых культур: научно-практические рекомендации / A.B. Барановский, А.И. Денисенко, Н.И. Дранищев [и др.]. Луганск, ЛНАУ: ООО «Копир-центр Луганск», 2014. 56 с.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

- Лосев А.П., Журина Л.Л. Агрометеорология. М.: КолосС, 2004. 301 с.

- Чирков Ю.И. Агрометеорология. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1979. 320 с.

- Энеев М.Д., Кушхов A.C. Продуктивность зернового сорго в звене богарного севооборота степной засушливой зоны КБР // Путь науки. 2019. № 3 (61). С. 27-31.

- Сидоров Ю.Н., Докина Н. Н. Возделывание культуры сорго на зерно в Оренбургской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. 1(25). С.11-14.