Динамика заполнения костями животных культурных напластований центральной части болгарского городища как показатель интенсивности жизнедеятельности его обитателей

Автор: Яворская Л.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Волжской Болгарии

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Коллекция костей животных, полученная из раскопа № CLXXIX в центральной части Болгарского городища за 2012 и 2013 гг., составила свыше 80 тысяч фрагментов. Получены достоверные выборки по 5 культурно-хронологическим горизонтам. Установлено, что на исследуемом участке центральной части города интенсивность жизнедеятельности нарастала от ранних напластований к поздним, что соответствует археологическому и историческому контекстам. Фиксируются хронологические изменения в остеологических спектрах: начиная с золотоордынского времени резко вырастает доля мелкого рогатого скота, одновременно снижается количество остатков крупного рогатого скота и лошади. Аналогичные тренды были обнаружены и при рассмотрении изменений в соотношении остатков средних и крупных копытных среди неопределимых до вида костных фрагментов. В мясном потреблении от домонгольского периода к позднезолотоордынскому доля баранины постепенно повышается на 10-20 %. Мясо птиц и рыб дополняло рацион горожан преимущественно в домонгольское время, позднее их доля стала незначительной.

Средневековый город болгар, археозоологические материалы, заполнение культурных слоев костями животных, интенсивность жизнедеятельности, динамика мясного потребления

Короткий адрес: https://sciup.org/14328132

IDR: 14328132

Текст научной статьи Динамика заполнения костями животных культурных напластований центральной части болгарского городища как показатель интенсивности жизнедеятельности его обитателей

История изучения коллекций костей животных из раскопок Болгарского городища насчитывает уже более полувека (Цалкин, 1958; Петренко, 1988), однако остеологические исследования сводились преимущественно к фиксации видового состава, получению морфометрических данных и реконструкции экстерьера домашних копытных. Найденные на памятнике кости в основной массе представляют собой «кухонные» остатки, т. е. обломки костей животных: млекопитающих, птиц, рыб, мясо которых было съедено в городе. Основной целью наших исследований археозоологических коллекций из города Болгар стало выявление особенностей заполнения его слоев костями животных и, соответственно, изменений мясного рациона жителей по культурно-хронологическим горизонтам данного памятника.

На раскопе CLXXIX в центральной части Болгара, исследования которого проводились под руководством В. Ю. Коваля в 2012 г. (площадь раскопа – 168 м2, археозоологическая коллекция – 25 тыс. фр.), было выявлено 5 средневековых культурно-хронологических горизонтов: слои VI и V составили единый домонгольский горизонт. Выше них располагаются напластования золотоордынского времени, фиксируемые как слой IV, который в свою очередь разделен на горизонты: один ранний горизонт (IV ранний), а в пределах позднего горизонта (IV поздний) – три субгоризонта (1, 2, 3). Самый верхний (1) связан с функционированием монументального сооружения городского базара1. Костные остатки фиксировались в соответствии с этими горизонтами и исследовались по методической схеме, разработанной в ИА РАН ( Антипина , 2004). Археозоологическое исследование материалов 2012 г. показало, что объемы заполнения культурных напластований костями животных и их остеологические спектры существенно меняются по хронологическому вектору, что позволило выявить яркие изменения и в мясном потреблении горожан исследуемого участка города: начиная с раннезолотоордынского периода наблюдается постепенный, но существенный рост доли баранины в рационе жителей и соответствующее уменьшение доли мяса крупных домашних копытных ( Яворская , 2013).

В 2013 г. исследования на данном участке Болгара были продолжены. Площадь раскопа CLXXIX в 2013 г. оказалась больше – 246 м2, а общий объем археозоологической коллекции по всем слоям и объектам составил около 56 тыс. фр.

В средневековых городах не только отдаленные друг от друга, но даже территориально близкие участки могут иметь разное хозяйственное назначение, а проживающее население нередко оказывается разным в этносоциальном отношении. Поэтому, в первую очередь, необходимо проверить, насколько архео-зоологические выборки из раскопа CLXXIX 2012 и 2013 гг. соответствуют друг другу, или они отражают совершенно разные аспекты системы жизнеобеспечения и предпочтений в мясной диете.

Стратиграфическая ситуация по археологическим реперам на данном раскопе оказалась одинаковой и в 2012 и в 2013 гг. Оценки показателей раздробленности и естественной сохранности костей животных в остеологических коллекциях этих годов при сравнении их по культурно-хронологическим горизонтам не отличаются друг от друга (табл. 1). Исходя из этого, выборки за указанные два года раскопок можно считать единой коллекцией, численность фрагментов в которой только из культурного слоя оказалась около 60 тыс. (табл. 2) при суммарной площади раскопа 414 м2.

Таблица 1. Основные параметры археозоологических выборок из раскопа № CLXXIX г. Болгар за 2012 –201 3 гг. по материалам только из культурного слоя

|

Слой, горизонт |

Археозоологические показатели по годам раскопок |

|||||||

|

Всего (число фрагментов) |

Доля определимых до вида (%) |

ИР* |

ЕС** |

|||||

|

2012 |

2013 |

2012 |

2013 |

2012 |

2013 |

2012 |

2013 |

|

|

IV-поздний субгоризонт 1 |

4993 |

11267 |

75,1 |

75,3 |

40,3 |

44,2 |

4 |

4 |

|

IV-поздний субгоризонт 2 |

3463 |

11874 |

75,7 |

84,8 |

39,4 |

32,5 |

4 |

4 |

|

IV-поздний субгоризонт 3 |

6430 |

1435 |

76,4 |

81,6 |

37,6 |

29,9 |

3–4 |

4 |

|

IV-ранний |

3967 |

10668 |

73,8 |

74,1 |

35,7 |

34,6 |

3–4 |

3–4 |

|

V–VI-домонгольский |

1621 |

3963 |

66,4 |

64,1 |

32,4 |

38,5 |

3–4 |

3 |

* ИР – индекс раздробленности, к-во фрагментов в 1 дм3

** ЕС – естественная сохранность оценивается по 5-балльной шкале, где 1 – самая низкая оценка

Практически во всех горизонтах, кроме самых верхних, имеются отдельные объекты – сооружения и ямы, в которых также находятся костные остатки животных. Они составляют существенное дополнение к основным материалам из культурных напластований – около 20 тыс. фр. Таким образом, общий объем единой коллекции составил не менее 80 000 костных остатков.

Столь богатая и хорошо стратифицированная коллекция позволяет поставить и рассмотреть вопрос о том, насколько насыщенность каждого горизонта костями животных может отражать интенсивность жизнедеятельности на данном участке памятника в соответствующий хронологический период.

Такой анализ подразумевает сравнение количественных параметров для выборок из каждого культурно-хронологического горизонта в пределах площади раскопа. Но для этого необходимо исключить из анализа кости животных из сооружений и ям и рассматривать только ту часть коллекции, которая происходит непосредственно из слоя (табл. 1).

Длительность накопления культурного слоя каждого горизонта оценивается достаточно точно, исходя из археологического и исторического контекста. Домонгольский период (слои VI и V) длился свыше 200 лет (конец X – первая треть XIII в.). За период примерно в 100 лет (1236–1320-е гг.) на городище образовался IV раннеордынский горизонт, а накопление трех субгоризонтов IV позднеордынского периода произошло примерно за 50 лет. Понимая всю условность использования этих хронологических данных для расчетов объемов и скорости накопления костей в культурном слое, мы все-таки приведем его результаты для демонстрации тех огромных различий (табл. 2) в напластованиях, которые устанавливаются по остеологическим материалам.

Данные (табл. 2) однозначно показывают, что объемы заполнения культурных слоев костными фрагментами на данном участке города резко возрастают

Таблица 2. Количественные объемы накопления костей в культурном слое Болгарского городища на раскопе № CLXXIX

В домонгольскую эпоху на данном участке в самых ранних городских напластованиях (VI слой) зафиксированы остатки металлургического производства2, которое обычно располагается на окраине города, и у археологов нет уверенности, что участок был заселен. Затем в XII в. (V слой) здесь уже фиксируется жилая застройка, но в непосредственной близости от нее проходил городской ров, очерчивающий границу домонгольского города. Таким образом, интенсивность жизнедеятельности и объемы накопления остатков мясной пищи в культурный слой могли быть действительно низкими.

В золотоордынский период на данном участке города отчетливо фиксируется жилая застройка, которая оказывается уже в самом центре разрастающегося города. Одним из показателей интенсивного использования конкретного участка золотоордынского города является наполнение его культурного слоя медными и серебряными монетами. Количество монет, обнаруженных в позднеордынском слое, в несколько раз превышает их число в раннеордынском. Эта ситуация находит аналогию с полученными нами данными о резком увеличении (в 2,5 раза, табл. 2) объемов отложения костей животных в культурных напластованиях всех трех субгоризонтов позднеордынского периода по сравнению с раннеордынским.

Следует подчеркнуть также, что для выборки костей из самого верхнего субгоризонта позднеордынского времени зафиксирован наибольший в коллекции показатель раздробленности костей, при котором ИР достигает 44 (табл. 1). Можно предположить, что после разрушения базара его руины могли еще долго использоваться окрестными жителями под выброс бытового, «кухонного» мусора. Важно отметить, что заполнение слоев периода функционирования монументального сооружения оказалось особенным.

Для любого археозоологического исследования важным является вопрос о возможности и целесообразности использования, наряду с материалами из культурного слоя, выборок из датированных объектов – ям и сооружений. Рассмотренные выше сугубо археологические параметры остеологических материалов – естественная сохранность и раздробленность костей, зафиксированные по выборкам из культурного слоя, наиболее достоверно отражают общие закономерности накопления кухонных остатков на памятнике, а значит – и характер мясного потребления. Материалы из отдельных объектов и ям, особенно закрытых комплексов, нередко являются результатом одномоментных событий, что может изменить общие результаты исследования. В то же время для установления полной таксономической структуры остатков животных более правильным будет использовать все остеологические материалы, как из слоя, так и из объектов, датируемых в пределах времени накопления напластований соответствующего горизонта. Наше исследование и фиксация основных характеристик таксономической структуры костных остатков раскопа CLXXIX за 2012 г. были проведены исключительно для материалов из слоев.

Для данной статьи мы объединили материалы из слоев и объектов раскопа CLXXIX за 2 года по культурно-хронологическим горизонтам для того, чтобы понять, изменятся ли основные характеристики таксономической структуры, выявленные на материалах только из слоев.

В общей совокупности остатков, определимых до класса, раковины моллюсков и фрагменты панцирей черепах составляют лишь сотые доли процента. То есть это единичные остатки, никак не характеризующие особенности заполнения культурного слоя по горизонтам. Доли птиц и рыб занимают более весомые позиции – до 1,8 и 5,3 % соответственно (табл. 3). Следует указать, что от ранних культурно-хронологических горизонтов к поздним доля животных этих классов в совокупности всех костных остатков постепенно снижается. Так, доля остатков птиц снижается от домонгольского горизонта к позднеордынским в два раза, а доля костей рыб – втрое. Точно такая же динамика понижения числа остатков этих классов животных зафиксирована нами и для материалов из культурных слоев раскопа 2012 г. Наиболее многочисленными в коллекциях из городов традиционно являются кости млекопитающих (табл. 3).

Таксономическая структура коллекции млекопитающих обычна для средневекового городского памятника. Среди определимых их остатков решительно превалируют домашние виды, доля которых мало изменяется по горизонтам, в то время как доля диких имеет тенденцию понижаться от ранних слоев к поздним, при этом она не превышает 1 % (табл. 4).

В остеологическом спектре домашних животных, чьи остатки заполняют культурные напластования Болгара, ведущую роль играют мясные домашние копытные. Кости собак и кошек, как правило, встречаются в виде целых скелетов или отдельных в разной мере целых их частей. Изредка на этих костях встречаются следы собачьих зубов, но никаких следов «кухонной» разделки не обнаружено, т. е. это остатки животных, обитавших и погибших в городе. Не наблюдается следов разделки и на костях домашнего осла. Кости таких млекопитающих единичны, не достигают доли даже в 1 % (табл. 5). Накопление подобных остатков в культурных слоях зависит от конкретной ситуации, т. е. происходит весьма неравномерно, никаких закономерностей уловить невозможно.

Таблица 3. Распределение остатков животных (таксономическое определение на уровне класса) по стратиграфическим горизонтам раскопа № CLXXIX Болгарского городища – 2012–2013 гг.

|

Слои, горизонты |

Всего остатков ( абс. число и %) |

Всего |

||||

|

Млекопитающие |

Птицы |

Рыбы |

Рептилии |

Моллюски |

||

|

IV-поздний гор 1 |

15 733 |

147 |

274 |

2 |

16 156 |

|

|

% |

97,4 |

0,9 |

1,7 |

0,01 |

100,0 |

|

|

IV-поздний гор 2 |

14 827 |

148 |

361 |

1 |

15 337 |

|

|

% |

96,7 |

1 |

2,4 |

0,01 |

100,0 |

|

|

IV-поздний гор 3 |

10 239 |

155 |

231 |

10 625 |

||

|

% |

96,4 |

1,5 |

2,2 |

100,0 |

||

|

IV-ранний |

28 398 |

436 |

1208 |

2 |

30 044 |

|

|

% |

94,5 |

1,5 |

4 |

0,01 |

100,0 |

|

|

V–VI |

7204 |

137 |

407 |

7748 |

||

|

% |

93,0 |

1,8 |

5,3 |

100,0 |

||

Таблица 4. Структура костных остатков млекопитающих из раскопа № CLXXIX города Болгар 2012–2013 гг.

|

Слой, горизонт |

Кости ( абс. число и %) |

Всего |

||

|

Определимые |

Неопределимые |

|||

|

Домашние |

Дикие |

|||

|

IV-поздний гор 1 |

11 673 |

35 |

4025 |

15 733 |

|

% |

74,2 |

0,2 |

25,6 |

100,0 |

|

IV-поздний гор 2 |

12 138 |

40 |

2649 |

14 827 |

|

% |

81,9 |

0,3 |

17,9 |

100,0 |

|

IV-поздний гор 3 |

7740 |

22 |

2477 |

10 239 |

|

% |

75,6 |

0,2 |

24,2 |

100,0 |

|

IV-ранний |

22 114 |

97 |

6187 |

28 398 |

|

% |

77,9 |

0,3 |

21,8 |

100,0 |

|

V–VI домонгольский |

4617 |

47 |

2540 |

7204 |

|

% |

64,1 |

0,7 |

35,3 |

100,0 |

Таблица 5. Видовая структура костных остатков домашних животных из раскопа № CLXXIX Болгарского городища 2012–2013 гг.

|

Слои, горизонты |

Кости ( абс. число и %) |

Всего |

|||||||

|

КРС |

Лошадь |

МРС |

Свинья |

Верблюд |

Осел |

Собака |

Кошка |

||

|

IV-поздний субгоризонт 1 |

2403 |

276 |

8873 |

16 |

2 |

55 |

28 |

11653 |

|

|

% |

20,6 |

2,4 |

76,0 |

0,1 |

0,02 |

0,5 |

0,2 |

100,0 |

|

|

IV-поздний субгоризонт 2 |

2129 |

242 |

9650 |

12 |

1 |

1 |

84 |

9 |

12 128 |

|

% |

17,5 |

2,0 |

79,5 |

0,1 |

0,01 |

0,01 |

0,7 |

0,1 |

100,0 |

|

IV-поздний субгоризонт 3 |

1522 |

259 |

5903 |

8 |

42 |

6 |

7740 |

||

|

% |

19,7 |

3,3 |

76,3 |

0,1 |

0,5 |

0,1 |

100,0 |

||

|

IV-ранний |

5507 |

1072 |

15229 |

21 |

1 |

4 |

221 |

59 |

22 114 |

|

% |

24,9 |

4,8 |

68,9 |

0,1 |

0,005 |

0,02 |

1,0 |

0,3 |

100,0 |

|

V – VI-домонгольский |

1882 |

337 |

2363 |

5 |

3 |

20 |

7 |

4617 |

|

|

% |

40,8 |

7,3 |

51,2 |

0,1 |

0,1 |

0,4 |

0,2 |

100,0 |

|

Кости остальных домашних животных несут на себе те или иные следы «мясной» разделки. Среди них невысокие доли фиксируются в остеологическом спектре для таких видов копытных, как свинья и верблюд, – десятые и сотые доли процента (табл. 5). То есть мясо этих животных употреблялось в пищу в центральной части Болгара, но в очень незначительных количествах и уловить нюансы распределения их остатков в культурном слое не представляется возможным из-за единичности подобных находок. Появление в культурном слое единичных костей осла и верблюда – транспортных животных, которых не разводили в округе Болгара в средневековье, возможно, связано с активной караванной торговлей со странами Средней Азии, Кавказа, Ближнего Востока во все периоды его функционирования.

Среди многочисленных видов домашних копытных в остеологических спектрах всех хронологических периодов первое место со значительным преимуществом неизменно занимают костные остатки мелкого рогатого скота (51–79 %), на втором месте – остатки крупного рогатого скота (17–40 %), третье место у костей лошади (2–7 %; табл. 5). При этом наблюдается общая тенденция постепенного уменьшения доли крупного рогатого скота и лошади от ранних периодов к наиболее поздним, на фоне неуклонно возрастающей доли МРС.

Наибольшие изменения выявляются в остеологическом спектре при переходе от домонгольского периода к раннеордынскому – доли КРС и лошади уменьшились на 16 и 2,5 % соответственно, в то время как доля МРС выросла на 17 % (табл. 5). В последующих субгоризонтах 3 и 2 позднеордынского периода происходило поэтапное повышение доли МРС приблизительно на 5 % при равномерном уменьшении доли крупных копытных – КРС и лошади. В слое субгоризонта 1, т. е. в период функционирования и гибели монументального сооружения базара, увеличения доли МРС не происходит, она даже несколько снижается, и все соотношения между остатками копытных в этом горизонте возвращаются на уровень, соответствующий их долям в субгоризонте 3 того же IV позднего слоя. Такая динамика подтверждает уже продемонстрированную выше специфику напластований субгоризонта 1.

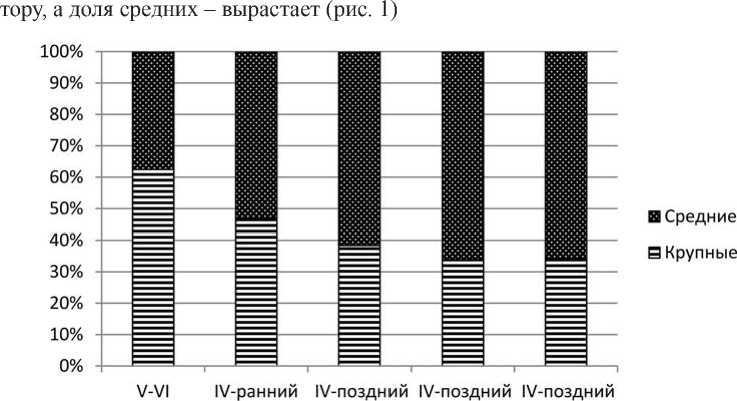

Выявленной динамике изменений остеологического спектра домашних копытных по культурно-хронологическим горизонтам точно соответствуют изменения долей остатков крупных и средних животных из неопределимой до вида части коллекции. Практически все неопределимые до вида фрагменты костей млекопитающих нам удалось разделить по их принадлежности к скелетам или крупных, или средних по размерам животных. Приняв за 100 % их сумму в каждом горизонте, мы вычислили доли остатков крупных и средних животных. Динамика такова: доля остатков крупных уменьшается по хронологическому век-

с-г 3 c-r 2 c-r 1

Рис. 1. Соотношение остатков крупных и средних животных среди неопределимых костей млекопитающих по культурно-хронологическим горизонтам раскопа № CLXXIX г. Болгар 2012 – 2013 гг.

Среди костей млекопитающих определимые остатки домашних животных составляют 64–77 % (табл. 4), а среди последних превалируют костные фрагменты от «мясных» копытных (табл. 5). Исходя из столь высоких долей домашних копытных среди определимых остатков млекопитающих, можно предположить, что и неопределимые остатки млекопитающих преимущественно принадлежат им же: остатки костей средних млекопитающих – это обломки костей мелкого рогатого скота, а остатки крупных млекопитающих – обломки костей КРС и лошади.

Традиционно соотношения костных остатков животных разных видов на археологических памятниках демонстрируются исследователями исключительно на совокупности определимых фрагментов. Нам же удалось показать, что количественная фиксация неопределимых фрагментов и распределение их по группам разноразмерных животных делают эти кости дополнительным источником археологической информации.

Таблица 6. Видовая структура костных остатков диких животных из раскопа № CLXXIX Болгарского городища 2012 и 2013 годов

|

Слои, горизонты |

Кости ( абс. число и %) |

Всего |

||||||||

|

Лось |

Косуля |

Медведь |

Кабан дикий |

Лисица |

Заяц |

Бобр |

Белка |

Грызуны |

||

|

IV-поздний субгоризонт 1 |

4 |

1 |

24 |

4 |

2 |

35 |

||||

|

% |

11,4 |

2,9 |

68,6 |

11,4 |

5,7 |

100,0 |

||||

|

IV-поздний субгоризонт 2 |

14 |

7 |

1 |

3 |

13 |

2 |

40 |

|||

|

% |

35 |

17,5 |

2,5 |

7,5 |

32,5 |

5 |

100 |

|||

|

IV-поздний субгоризонт 3 |

13 |

2 |

5 |

1 |

1 |

22 |

||||

|

% |

59,1 |

9,1 |

22,7 |

4,5 |

4,5 |

100,0 |

||||

|

IV-ранний |

35 |

2 |

2 |

5 |

45 |

6 |

2 |

97 |

||

|

% |

36,1 |

2,1 |

2,1 |

5,2 |

46,4 |

6,2 |

2,1 |

100,0 |

||

|

V – VI-домонгольский |

4 |

1 |

1 |

3 |

31 |

7 |

47 |

|||

|

% |

8,5 |

2,1 |

2,1 |

6,4 |

66,0 |

14,9 |

100,0 |

|||

|

Всего |

70 |

10 |

4 |

4 |

10 |

118 |

18 |

1 |

6 |

241 |

|

% |

29,0 |

4,1 |

1,7 |

1,7 |

4,1 |

49,0 |

7,5 |

0,4 |

2,5 |

100,0 |

Совокупность остатков диких млекопитающих за 2 года исследований на раскопе CLXXIX составила всего 241 фрагмент (табл. 6). Без учета материалов из ям их количество было бы еще меньше. Доля диких видов среди определимых остатков млекопитающих в домонгольских слоях не достигает даже 1 %, а в остальных напластованиях еще ниже – 0,2–0,3 % (табл. 4). То есть находки таких остатков единичны, потому распределение долей каждого вида по культурно-хронологическим горизонтам (табл. 6) носит условный характер. За исключением грызунов (2,5 % всей совокупности остатков диких), все остальные виды являлись объектами охоты в эпоху средневековья. Их кости представлены как «мясными», так и «немясными» частями тушек, и на большей части костных остатков отмечены следы «кухонного» дробления, погрызов собаками. Обломки плотного рога, как правило, представляют собой отходы косторезного производства. Несомненно, что после разделки туш и изъятия наиболее ценных для человека частей – шкура, мех, щетина, плотный рог, специфичные продукты желез внутренней секреции – мясо диких животных использовалось в пищу, а объедки отдавались дворовым животным. Наиболее многочисленными среди диких млекопитающих оказались остатки зайца – его доля (в среднем 49 % среди диких видов) «лидирует» почти во все периоды функционирования данного участка города, лишь в одном из горизонтов она уступает второму по численности виду – лосю (в среднем 29 %;

табл. 6). Остатки диких животных столь немногочисленны в культурных слоях Болгара, что вряд ли следует предполагать практику специализированной промысловой охоты непосредственно жителями города.

Методика реконструкции структуры мясного потребления, используемая при исследовании остеологических материалов из культурных напластований города Болгар, уже освещалась в предыдущих работах ( Яворская , 2012; 2013). Особенности мясного потребления у жителей центральной части средневекового Болгара были исследованы по коллекции из раскопок 2012 г. на материалах, происходящих исключительно из культурных слоев ( Яворская , 2013).

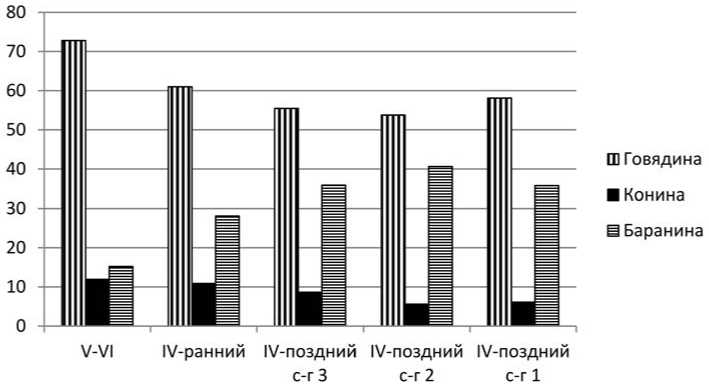

В данной работе мы повторили эту реконструкцию, но уже по всей остеологической коллекции, включившей материалы и из слоя, и из объектов раскопа CLXXIX. В результате выяснилось, что во все периоды истории данного участка города ведущую роль в мясном потреблении играет говядина. Однако с раннеордынского периода начинается быстрый рост объемов баранины в мясном потреблении горожан: от домонгольского периода к раннеордынскому ее доля выросла на 14 % (рис. 2). В два последующих периода ее потребление постепенно нарастало на 5–7 %, но затем в период функционирования и разрушения городского базара немного снизилась. Тогда же зафиксирован небольшой рост объемов потребления говядины на 4 %. Подчеркнем, что эти результаты, несмотря на существенно больший объем костных остатков из совокупной коллекции за 2 года, а также включение в них материалов из сооружений и ям, никак не изменили спектры мясного потребления горожан, рассчитанные на материалах выборки 2012 г. Таким образом, мы убедились, что ямы центральной части Болгара заполнены таким же культурный слоем, как и на участках площадного его залегания, с точно таким же содержанием кухонных костных остатков.

Рис. 2. Спектры мясного потребления по археозоологическим материалам раскопа № CLXXIX Болгарского городища 2012 – 2013 гг. (слои и объекты раскопа)

В заключение отметим, что исследование костных остатков животных как заполнения культурных напластований города Болгар проведено впервые (все предшествовавшие исследования костей животных с этого памятника подобную задачу не ставили и ограничивались фиксацией одних только биометрических характеристик остеологического материала), потому необходимо подчеркнуть несколько важных аспектов полученных нами результатов.

-

1. Благодаря подсчетам общего числа костных фрагментов, а не только определимых, нам удалось для каждого культурно-хронологического горизонта рассчитать относительные объемы и скорость накопления кухонных остатков. Это дало возможность предполагать, что на исследуемом участке центральной части города Болгар интенсивность жизнедеятельности нарастала от ранних напластований к поздним, достигнув своего пика в позднеордынском субгоризонте 1. Такое предположение получило подтверждение в том, что выявленные достоверные изменения характера накопления костей животных по культурным напластованиям хорошо соответствуют археологическому и историческому контекстам памятника.

-

2. Анализ естественной сохранности и степени раздробленности костей из ям, а также обнаружение на них следов кухонной разделки позволили отнести эти материалы к кухонным остаткам и включить в основные статистические подсчеты. По полученной таким образом совокупной коллекции фиксируются изменения в остеологических спектрах по хронологическому вектору: начиная с золотоордынского времени доля мелкого рогатого скота резко вырастает, одновременно происходит снижение количества остатков крупного рогатого скота и лошади. Аналогичные тренды были обнаружены и на количественно меньших остеологических выборках исключительно из культурных напластований, и при рассмотрении изменений в соотношении остатков средних и крупных копытных среди неопределимых до вида костных фрагментов. Такие сходные результаты, полученные по независимым данным, повышают достоверность наших выводов.

-

3. Выполненная нами реконструкция структуры мясного потребления для населения центральной части Болгара показала, что главным мясным продуктом в рационе горожан во все средневековые периоды истории города была говядина. Однако начиная с раннеордынского времени ее доля постепенно снижается, замещаясь бараниной. Мясо диких животных не играло существенной роли в диете горожан данного района. В домонгольский период белковый рацион жителей, по-видимому, в заметной степени дополнялся мясом птиц и рыбой. Однако роль этих источников животного белка постепенно снижается в золотоордынский период.

Список литературы Динамика заполнения костями животных культурных напластований центральной части болгарского городища как показатель интенсивности жизнедеятельности его обитателей

- Антипина Е.Е., 2004. Археозоологические материалы//Каргалы. Т. III: Селище Горный: археологические материалы, технология горно-металлургического производства, археобиологические исследования/Отв. ред. Е.Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 182-239.

- Петренко А.Г., 1988. Остеологические остатки животных из Болгара//Город Болгар. Очерки ремесленной деятельности/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 254-271.

- Цалкин В.И., 1958. Фауна из раскопок археологических памятников Среднего Поволжья//Труды Куйбышевской археологической экспедиции/Отв. ред. А.П. Смирнов. Т. 2. С. 221-281. (МИА; № 61).

- Яворская Л.В., 2012. Костные останки животных из раскоПА CLXII города Болгара: некоторые новые методы обработки и оценки археозоологических материалов//ПА. № 1. С. 216-237.

- Яворская Л.В., 2013. Специфика заполнения культурных слоев и динамика мясного потребления в городе Болгар (по археозоологическим материалам раскоПА № CLXXIX)//ПА. № 3. С. 91-102.