Динамика живого напочвенного покрова после низовых пожаров в сосновых насаждениях (Нижнее Приангарье)

Автор: Ковалева Наталья Михайловна, Иванова Галина Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Прослежена динамика живого напочвенного покрова в течение 8, 9 летнего периода в сосновых насаждениях после низовых пожаров разной интенсивности. Показано, что низовые пожары, независимо от их интенсивности, приводят к снижению видового разнообразия, проективного покрытия и фитомассы живого напочвенного покрова на начальной стадии пирогенной сукцессии. Наибольшие изменения в живом напочвенном покрове происходят при пожарах средней и высокой интенсивности, которые приводят к изменению горизонтальной структуры растительных микрогруппировок, к смене доминантов напочвенного покрова, а также к гибели мохово-лишайникового яруса.

Интенсивность пожара, живой напочвенный покров, сукцессия, видовое разнообразие, фитомасса, микрогруппировка

Короткий адрес: https://sciup.org/148200801

IDR: 148200801 | УДК: 630*43:630*182.47

Текст научной статьи Динамика живого напочвенного покрова после низовых пожаров в сосновых насаждениях (Нижнее Приангарье)

В первую очередь при лесных пожарах страдают нижние ярусы растительности, и продолжительность их послепожарного восстановления в разных типах леса не одинакова. В каждом конкретном случае пирогенные трансформации являются результатом интегрального воздействия совокупности факторов: особенностей рельефа, разнообразия и структуры растительного покрова, вида и силы пожара, условий его возникновения и распространения и ряда других, которые и предопределяют наиболее вероятные направления восстановительных сукцессий. Целью настоящего исследования являлась оценка степени трансформации живого напочвенного покрова под действием низовых пожаров разной интенсивности в сосновых насаждениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в сосновых насаждениях (58º42'N, 98º25'E) Нижнего Приангарья. По геоморфологическому районированию территория исследования относится к Приангарскому понижению Енисейского кряжа. Рельеф представлен плоскими и полого-холмистыми плато с реликтами неогеновой аллювиальной равнины, характеризуется значительной расчлененностью с колебаниями отметок от 100 до 450 м [2]. Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах от –2,0оС до –2,4оС. Безморозный период длится в среднем 103 дня. Годовая сумма осадков составляет 320—380 мм [1]. Почвенный покров представлен иллювиальножелезистыми песчаными подзолами [3].

В 2002, 2003 гг. в сосняках были проведены крупномасштабные эксперименты по моделированию поведения лесных пожаров с целью оценки воздействия их на компоненты экосистемы, на участках площадью 4 га каждый. Моделируемые пожары во всех случаях были низовые разной интен-

сивности. Сосняк кустарничково-лишайниковозеленомошный пройден пожаром высокой интенсивности (4275 кВт/м), бруснично-лишайниковозеленомошный — пожаром средней интенсивности (3430 кВт/м), сосняк разнотравно-зеленомошный – пожаром низкой интенсивности (924 кВт/м).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования показали, что низовые пожары в меньшей степени приводят к изменению видового состава травяно-кустарничкового яруса в сосновых насаждениях (K sc =0,78—0,91). В большей степени они повлияли на мохово-лишайниковый покров, где пожары средней и высокой интенсивности привели к полной гибели мохово-лишайникового покрова. Коэффициент видового сходства с допожарным сообществом на 3 год минимальный (K SC = 0,18), к 9 году происходит постепенное восстановление допо-жарного видового состава (K SC = 0,43—0,46). Лишайниковый покров не восстановился. Пожар низкой интенсивности в сосняке разнотравнозеленомошном привел к частичной гибели мохового покрова (K SC = 0,44), к 8 году происходит восстановление допожарного видового состава (K SC = 0,83).

Через год после пожара низкой интенсивности проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса снизилось с 62 % до 35 %. В последующие послепожарные годы наблюдалась положительная тенденция, так на 8 год исследований проективное покрытие достигло 55 %. Моховой покров восстанавливается медленно и к 8 году его проективное покрытие составляло всего 10 %, тогда как до пожара — 80 %.

При пожаре низкой интенсивности в сосняке бруснично-разнотравно-зеленомошном средняя глубина прогорания подстилки составляла 2,8±0,3 см. В течение последующих пяти лет после пожара на месте допожарной бруснично-разнотравнозеленомошной микрогруппировки сформировались бруснично-разнотравная и брусничная. В местах с наибольшей глубиной прогорания подстилки (5,6— 6,8 см) сформировались микроассоциации с уча- стием Calamagrostis arundinacea (L.) Roth и Chamerion angustifolium L. Hill, такие как бруснично-вейниковая, бруснично-разнотравно-вейниковая, вейниково-кипрейная, разнотравно-вейниковая. На 8 год пирогенной сукцессии в напочвенном покрове доминирует бруснично-зеленомошная микрогруппировка, где проективное покрытие до-пожарных мхов составляло не более 10%.

Сосняк бруснично-лишайниково-зеленомошный пройден пожаром средней интенсивности, при котором весь напочвенный покров погиб, средняя глубина прогорания — 4,6±0,2 см. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса через год после пожара сократилось с 29 % до 17 %, но уже на 9 год величина приблизилась к допожарной (28 %). При пожаре средней интенсивности мхи погибли полностью. Через 9 лет покрытие мхов составляло не более 10 %. В моховом покрове встречались Polytrichum commune Hedw., P. Strictum Brid. (5 %), а также единичными куртинами допожарные мхи ( Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и Dicranum polysetum Michx.).

В первые пять лет после низового пожара средней интенсивности структура живого напочвенного покрова однородная. На большей площади преобладала монодоминантная брусничная микрогруппировка с редким покровом (10 %). Сохранила свои контуры допожарная кустарничково-зеленомошная микроассациация, где в результате пожара моховой покров деградировал. На 6—9 года появляются растительные микрогруппировки со сменой доми-нантов, такие как кустарничково-плауновая, кустарничково-вейниковая, бруснично-вейниковая. В местах, где отмечена наибольшая глубина прогорания подстилки (6,3 ± 0,2 см) сформировалась полит-риховая микроассоциация, где проективное покрытие мхов достигало 40 %.

Покрытие травяно-кустарничкового яруса на следующий год после пожара высокой интенсивности снизилось с 46 % до 11 %. В течение последующих послепожарных лет прослежена тенденция к увеличению трав и кустарничков. Проективное покрытие мохового покрова (на 9 год) не превышало 10 %, где основной вклад приходился на мхи рода Polytrichum , допожарные мхи ( Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum ) встречались единично.

Низовой пожар высокой интенсивности привел к перестройкам горизонтальной структуры напочвенного покрова, средняя глубина прогорания подстилки на участке составляла 5,5±0,2 см. На начальной пирогенной стадии (1—5 лет) напочвенный покров представлен брусничной микроассоциацией, сформировавшейся на месте допожарных бруснично-лишайниковой и бруснично-зеленомошной. На месте допожарной кустарничковозеленомошной, в тех же границах сформировалась кустарничковая микроассоциация, где Ledum palus-tre L. (20 %), Vaccinium myrtillus L. (20 %), V. vitis-idaea L. (10 %). В местах с наибольшей глубиной прогорания подстилки (6,8±0,2 см) сформировалась бруснично-вейниковая микрогруппировка. На более поздних стадиях сукцессии (6—9 лет) напочвенный покров приобретает мелкоконтурные очертания, связанные с мозаичным прогоранием напочвенного покрова и лесной подстилки (от 1,6 см до 8,6 см). На этом этапе сукцессии наибольшее развитие получают микрогруппировки с участием инициальных видов (Calamagrostis arundinacea, Chamerion angustifolium), а также мхов рода Polytrichum, которые имеют простые и короткие жизненные циклы и активно развиваются на начальных этапах послепожарной сукцессии. Также, в напочвенном покрове на данном этапе появляются растительные микрогруппировки, с доминированием видов лесного разнотравья (Majanthemum bifolium L. F. W. Schmidt, Lycopodium complanatum L.).

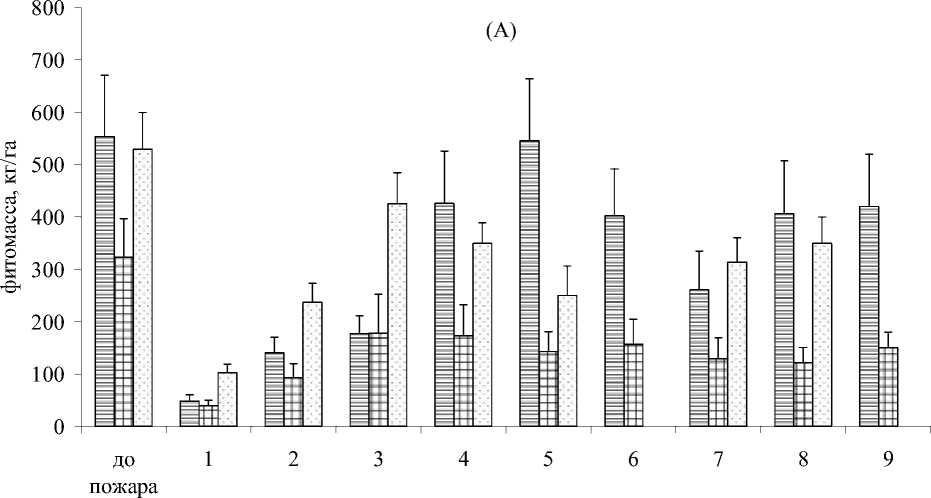

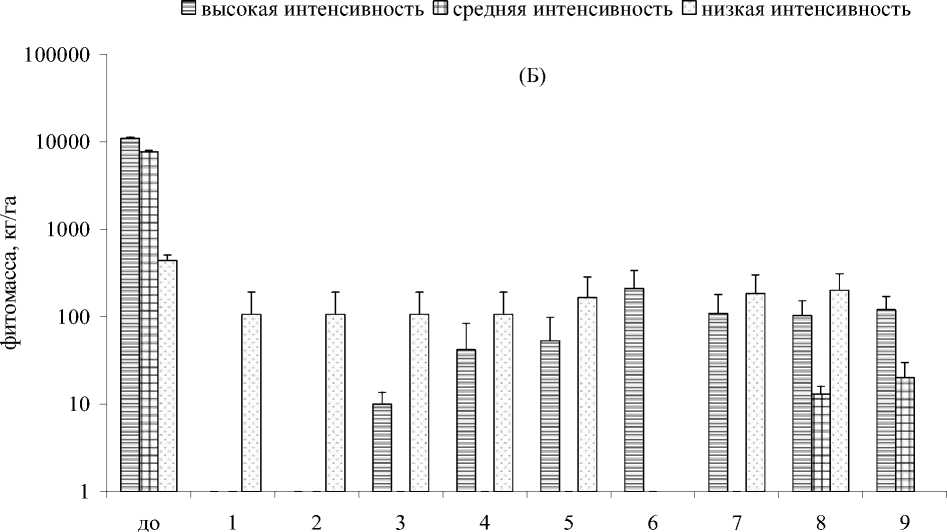

Результаты исследований показали, что низовые пожары независимо от их интенсивности в сосновых насаждениях привели к снижению фитомассы живого напочвенного покрова (рис 1.). После пожара низкой интенсивности максимальная фитомасса травяного покрова приходится на 3 год пирогенной сукцессии за счет разрастания в напочвенном покрове видов лесного разнотравья ( Linnaea borealis L., Rubus saxatilis L. , Iris ruthenia Ker Gawl . , Carex macroura Meinsh.). Доля мхов после пожара низкой интенсивности в общей фитомассе яруса значительно снизилась (рис. Б). В последующие послепожарные годы фитомасса формировалась из постепенно восстанавливающихся допо-жарных видов ( Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum ).

При средней интенсивности пожара фитомасса травяно-кустарничкового яруса снизилась в 10 раз (рис А.). Основу фитомассы как до пожара, так и после составлял вид Vaccinium vitis-idaea (80 %). В ходе пирогенной сукцессии наблюдалась общая тенденция к увеличению фитомассы травянокустарничкового яруса. В результате пожара средней интенсивности мхи и лишайники были уничтожены огнем. Лишайники так и не восстановились. Фитомасса мхов на 9-й год исследования имела низкие значения (рис. Б).

Пожар высокой интенсивности привел к снижению запасов фитомассы трав и кустарничков в 12 раз (рис. А). После пожара высокой интенсивности отмечены максимальные значения фитомассы на пятый год сукцессии (рис. А). На этой стадии сукцессии была высока доля вида Calamagrostis arun-dinacea (17 %), а также высоко участие (41 %) основного доминанта яруса ( Vaccinium vitis-idaea ) в общей фитомассе. В последующие годы происходит снижение общей фитомассы травяно-кустарничкового яруса, связанное с уменьшением доли Calamagrostis arundinacea (8 %). Фитомасса мхов в сосняках кустарничково-лишайниково-зеленомошном после пожара высокой интенсивности к 9 году имела низкие значения и состояла исключительно из мхов рода Polytrichum (рис. Б).

год после пожара

пожара год после пожара в высокая интенсивность в средняя интенсивность в низкая интенсивность

Рис 1 . Динамика фитомассы травяно-кустарничкового яруса (А) и мохового покрова (Б) после низовых пожаров разной интенсивности в сосновых насаждениях.

Таким образом, послепожарное формирование живого напочвенного покрова зависит от совокупности факторов (интенсивности пожара, глубины прогорания подстилки и типа исходного леса). Наибольшие изменения в живом напочвенном покрове происходят при пожарах средней и высокой интенсивности в сосняках лишайниково-зеленомошных, которые приводят к изменению горизон- тальной структуры растительных микрогруппировок, к смене доминантов напочвенного покрова, где продолжительное время преобладают инициальные виды, а также к гибели мохово-лишай-никового покрова. При пожарах низкой интенсивности в сосняках разнотравно-зеленомош-ных происходит частичное повреждение растительности, а также наблюдается постепенное восстановление допо- жарных растительных микроассоциаций. Такие пожары не вносят существенных изменений в горизонтальной структуре растительного покрова, но способствуют большему разрастанию видов лесного разнотравья.

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект № 3695).

Список литературы Динамика живого напочвенного покрова после низовых пожаров в сосновых насаждениях (Нижнее Приангарье)

- Галахов Н. Г. Климат/Н.Г. Галахов//Средняя Сибирь: сб. ст. М., 1964. С. 83-112.

- Козловская С. Ф. Четвертичные отложения северной части Средне-Сибирского плоскогорья//Плоскогорья и низменности Восточной Сибири: сб. ст. М., 1971. С. 46-53.

- Шишов Л. С. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.