Дискурсивное исследование религиозной идентичности

Автор: Юрасов Игорь Алексеевич, Павлова Ольга Александровна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

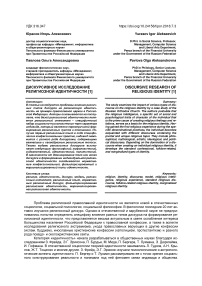

В статье исследуются проблемы влияния различных типов дискурса на религиозную идентичность на примере православной церкви в Российской Федерации. Авторы основываются на постулате, что базой религиозной идентичности является религиозный интеллект - специфический набор социально-психологических черт характера индивида, который является первопричиной формирования религиозных чувств и отношений. Получив первый религиозный опыт в ходе специфических конфессиональных практик, индивид знакомится с разного рода дискурсами, содержащими важнейшие и своеобразные религиозные топосы. Такими видами религиозных дискурсов выступают следующие: философский, мифологический, художественный, идеологический, политический. В зависимости от доминирования того или иного дискурса в формировании индивидуальной религиозной идентичности складываются нормативные конфессиональный, фольклоризированный и маргинализированный типы идентичности.

Религия, идентичность, дискурс, модель, религиозный интеллект, религиозный опыт, нормативный религиозный дискурс, фольклоризированная религиозная идентичность, маргинализированная религиозная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/14939148

IDR: 14939148 | УДК: 316.347 | DOI: 10.24158/tipor.2018.7.3

Текст научной статьи Дискурсивное исследование религиозной идентичности

Проблема религиозной православной идентичности не является новой в отечественных социологии, социальной психологии, социальной философии. В филологии последние 20 лет активно изучался религиозный дискурс. Однако в отечественной и зарубежной науке не предпринимались попытки определить специфику влияния разных типов дискурса на формирование религиозной идентичности, что представляется весьма актуальным в свете ослабления интереса большинства населения Российской Федерации к православной конфессии, а также в аспекте исследования религиозного экстремизма, ухода православных верующих в другие конфессии (ислам, буддизм), инославные христианские конфессии (католицизм, протестантизм) и разного рода псевдо- и околохристианские секты.

И. Гофман вслед за Э. Дюркгеймом анализировал идентичность в условиях множественности социальных ролей. По их мнению, социальная идентичность является типизацией личности другими людьми на основе атрибутов социальной группы, к которой она принадлежит [2].

Рамки настоящей статьи не позволяют дать полный обзор теории идентичности в социологии, но в качестве общих положений, представленных в наиболее известных доктринах, предлагаются следующие: концепция социальной идентичности представляет собой совокупность отнесения человека к разным социальным категориям, таким как пол, национальность, класс, религия; источники формирования идентичности – это социальная и культурная среда, межличностное взаимодействие; идентичность предстает как аспект самосознания, осознанности; она рассматривается как интегрированное переживание жизненной ситуации; часто выступает как воображаемая целостность; превращается в современном обществе в объект социальных рефлексий [3].

Под религиозной идентичностью в исследовании понимается отождествление индивида с какой-либо религиозной доктриной, системой догм, воззрений, определенной конфессией, группой верующих. Процессы идентификации, возникновение и становление религиозной идентичности, их сильные и слабые стороны, деформация религиозной идентичности не раскрыты до конца в отечественном обществознании. Особого внимания требует рассмотрение влияния корпусов текстов, нарративов, дискурсов, транслирующих базовые православные смыслы на личность современного человека, православную религиозную идентичность и на формирование в общественном сознании образа религиозного человека, исповедующего православие [4].

В социальной психологии широко распространены идеи контекстуальной и языковой обусловленности идентичности. При этом ощущается нехватка методических инструментов для проведения эмпирических исследований с учетом данных идей.

В настоящее время теория дискурса представляет собой объект междисциплинарного анализа. Как самостоятельная область науки дискурсивные исследования начали складываться в 60-е гг. ХХ в. в зарубежной лингвистике. Понятийное поле термина «дискурс» можно определить следующим образом: 1) речь, диалог; 2) связанный текст, речевое произведение; 3) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 4) устно-разговорная форма текста; 5) коммуникативное явление, включающее в себя экстралингвистические и лингвистические аспекты [5].

Под дискурсом мы понимаем систему смыслов, передающих основные религиозные и около-религиозные темы и топосы. Термин «дискурс» подчеркивает интерактивный, процессуальный, динамический характер использования языка в формировании идентичности. Дискурсивный анализ религиозной идентичности подразумевает семантическую оценку ключевых топосов и базовых смыслов нарративов, описывающих религиозную православную проблематику. Топосом в дискурсе мы считаем общее место, квинтэссенцию смысла, систему часто повторяющихся мотивов, фреймов. В нарративном анализе идентичность трактуется как история, рассказываемая о себе в процессе жизни, в которой индивидуальный опыт упорядочивается в целостные смысловые структуры [6].

Согласно точке зрения Е.В. Бобыревой, религиозный дискурс представляет собой сложный коммуникативно-культурный феномен (чью основу составляет система ценностей), который реализуется в виде жанров и выражается посредством языковых и речевых средств. Фрагментами религиозного дискурса являются молитвы, проповеди, акафисты, притчи, псалмы, пасторские обращения, хвалебные молитвословия [7]. Мы считаем возможным расширить это понятие и выделить в нем два аспекта.

-

1. Институционализированный религиозный дискурс, функционирующий в области сакральной религиозной коммуникации, представляющей собой обращение человека, социальной группы, общества к высшей духовной сфере без аксиологической соотнесенности, моральнонравственного вектора (Добро/Зло, Бог/дьявол) [8]. Жанрами этого дискурса являются молитвы, богослужебные тексты, акафисты, богословские трактаты.

-

2. Неинституционализированный религиозный дискурс, охватывающий философские, мифологические, идеологические, политические, художественные аспекты религиозной коммуникации.

Специфика религиозной коммуникации предполагает, что индивид в процессе религиозной социализации и воцерковления сталкивается в первую очередь с неинституционализированным религиозным дискурсом, который весьма вольно, недогматически и неканонически трактует некоторые религиозные темы и топосы. Неинституционализированный религиозный дискурс доминирует в бытовой религиозной практике и может стать источником различных деформаций религиозной идентичности.

Базой становления религиозной идентичности является религиозный интеллект, понимаемый как комплекс социально-психологических характеристик, качеств индивида, которые делают возможным мистические, религиозные переживания. Религиозные компетенции и чувства возникают у одних людей, несмотря ни на что, несмотря на интерес к проблеме религиозности, кон-фессиональности со стороны общества, государства и церкви или его отсутствие. В этом случае образование религиозной идентичности, как правило, пускается на самотек и принимает уродливые, вредные для общества, государства, церкви формы. Следствием этого выступают религиозный экстремизм и фундаментализм, сектантство, расколы. Данную компетенцию можно сравнить с музыкальным слухом, литературным талантом, способностью к той или иной науке. Невозможность реализовывать эту компетенцию в нормальных условиях не останавливает ее формирование и развитие, а приводит к различным формам маргинализации и девиантным формам проявления, таким как пензенские затворники 2007–2008 гг. и исламский терроризм.

Основу религиозной компетенции составляет вера. Само ее существование обусловлено двумя ментально-логическими образованиями: исчислимостью и субъектностью в языке [9]. Исчислимость и субъектность как категории, имеющиеся во всех языках, приводят к формированию веры, т. е. вера человека начинает складываться вместе с человеческим языком. Лингвистические различия дают разные формы интерпретации одного и того же явления – веры, выражаясь в дальнейшем в конфессиональных различиях, таких как формы христианства, ислама, иудаизма, буддизма и т. д. Чистая конфессиональная вера, базирующаяся на ментально-логических максимумах – исчислимости и субъектности, реализуемых в национальных языках, – приводит к различиям в религиозных системах.

К интеллектуальным чертам религиозной компетенции относятся интуитивный способ мышления, теоретический склад ума, синтетичность мыслительных процессов, способность воспринимать ситуации в целом, самокритичность, трансцендентность.

Эмоциональными чертами религиозного интеллекта являются высокая впечатлительность, робость, застенчивость, скромность, низкая самооценка, развитая фантазия, воображение, сниженная критичность по отношению к сверхъестественному, религиозная оценка, религиозная коммуникабельность, пассионарность (духовная смелость) [10].

Религиозный интеллект обладает разной степенью выраженности: атеизм, наивная вера, конфессиональная вера, сильная вера, святость.

Таким образом, религиозный интеллект представляет собой специфическую социальнопсихологическую характеристику индивида, которую можно считать маркером его включенности в религиозную жизнь, и уровень способностей к духовным переживаниям. В конечном счете религиозный интеллект состоит из интеллектуальных и эмоциональных характеристик и обладает экспрессией, интенсивностью выраженности.

Имея определенный религиозный интеллект, индивид в практической религиозной деятельности получает религиозный опыт. Существуют две дефиниции последнего. В первом случае религиозный опыт выступает в качестве набора религиозных переживаний, воспринятых, оцененных, трансцендентно переработанных человеком и значимых для формирования, укрепления, развития его религиозного мировоззрения. Другое понимание религиозного опыта связано с категорией опытности и раскрывается как искушенность в религиозной жизни, достигаемая продолжительным пребыванием в религиозной среде и упорством в стремлении к религиозно обусловленным целям.

На этапе приобретения религиозного опыта индивид сталкивается в первую очередь с не-институционализированными религиозными дискурсами, которые активно начинают влиять на его религиозную идентичность. Основная проблема современной религиозной социализации в Российской Федерации состоит в отсутствии традиции религиозного образования и воспитания. Сложность формирования нормативной конфессиональной идентичности заключается в разрыве преемственности в получении религиозного опыта, в отсутствии живого практического примера и сильных религиозных личностей в бытовом окружении обычного индивида, а также в восстановлении ее по книгам, текстам, теле- и радиопередачам, интернет-блогам.

Современные активные прихожане старшего возраста по многим причинам не могут служить примером для неофитов. Согласно многочисленным вторичным источникам, авторским исследованиям – наблюдениям, включенным наблюдениям, анкетным и экспертным опросам, типичный в социологическом аспекте православный человек – это женщина в возрасте 45–50 лет с высшим образованием, сложным путем религиозной социализации, сопряженным с догматическими, каноническими ошибками, имеющая опыт религиозного эмоционального выгорания, религиозных переживаний, связанный с инославным христианством, другими концессиями, язычеством, оккультными и магическими практиками, ересями. Таких женщин никоим образом нельзя назвать «белыми платочками», спасшими Русскую православную церковь.

Настоящие данные были получены в результате экспертного опроса 27 православных священников в возрасте 48–76 лет из Пензы, Пензенской области, Саранска, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Критериями отбора экспертов стали духовное образование (духовная семинария, академия), церковный опыт не менее 25 лет, стаж службы в качестве священника не менее 20 лет. Целью исследования стало определение социального портрета современного православного воцерковленного человека.

Эксперт № 1: «Причем бабушки 90-х уже были совсем не причастны к дореволюционной церковной традиции. Они под барабанную дробь ходили все свое детство и воспитывались в антирелигиозном духе. Никаких церковных традиций они уже не несли с собой, а приносили только свой бабушкинский уют и суеверия». Эксперт № 2: «К сожалению, для подавляющего большинства приходящих в храмы до сих пор внешнее ритуально-обрядовое благочестие, я бы даже сказал – благолепие, является альфой и омегой церковной жизни. Чего стоят, например, эти богословски бессмысленные и нравственно кощунственные крещенские купания. В рядах этих купальщиков кого только ни найдешь. Яркий пример того, что нас воспринимают как составную часть экзотически-фольклорной тусовки, призванной разнообразить наряду с макдональдсами и торгово-развлекательными центрами скучную и в чем-то тревожную жизнь наших обывателей». Эксперт № 3: «А сейчас вчерашние гонители Церкви с легкостью перешли с партсобраний на божественную литургию, с первомайских демонстраций на крестные ходы. Точно так же, как они в свое время ритуально-протокольно говорили о строительстве коммунизма, сейчас они говорят о зарождении Святой Руси, точно так же пытаясь, как мифический коммунизм, конвертировать мифическую Святую Русь в материальные блага».

В результате этого в подростковой городской среде приобретают популярность атеизм, нетрадиционные для Российской Федерации оккультные и магические практики. Рассмотрим типичный нарратив из комментариев на православном сайте: «У меня четыре ученика по обществознанию (репетиторство) – трое из 11-го класса, один – из 9-го, три девушки, один парень. Парень в верующей семье, но самого можно назвать деистом, остальные неверующие. Через девушку (9-й) проводил соцопросы, ей это нравится делать. В классе отрицают Бога 50 %, деисты (Бог в душе) – 20 %, остальные пантеисты с оккультным уклоном. Больше половины интересуется гаданием, экстрасенсами. У парня – самый высокий уровень школьной подготовки, причащается 1–2 раза в год, не по желанию, а настоянию матери» [11]. Анализ этих данных позволяет сделать выводы, что религиозный интеллект в той или иной форме присущ обычным людям, в данном случае подросткам. Молодежь продолжает интересоваться потусторонним, трансцендентным, неинституционали-зованные дискурсы образуют деформированную религиозную идентичность, которая может стать основой возникновения радикальных и экстремистских настроений в молодежной среде.

Сталкиваясь с подобной религиозной практикой типичных православных прихожан, можно сделать вывод, что в настоящее время существуют несколько православных религиозных моделей: нормативно-конфессиональная, построенная на нормативном в догматическом плане религиозном богословском дискурсе; фольклоризированная традиционная религиозная; маргинализированная. Эти модели предполагают три вида религиозной идентичности:

-

1) нормативно-конфессиональную,

-

2) фольклоризированную,

-

3) маргинальную.

Нормативно-конфессиональная идентичность складывается в большей степени благодаря нормативному в догматическом плане богословскому, философскому и весьма ограниченно художественному дискурсам. Фольклоризированная – формируется художественным, мифологическим, идеологическим, политическим дискурсами. Маргинальная религиозная идентичность, становящаяся в последнее время базой возникновения радикальных и экстремистских настроений и течений, создается главным образом политическим, идеологическим, мифологическим и художественным дискурсами, что приводит к деформации идентичности и появлению негативной идентичности. Социологически негативную религиозную идентичность можно квалифицировать как самоутверждение от противного, от другого значимого предмета или представления (народа, этноса, нации, вероотступников, врагов веры и т. п.), выраженную в форме отрицания каких-либо качеств или ценностей у носителей противоположной религиозной модели или доктрины. Все чужое, не относящееся к его религиозной картине мира, выступает в виде чуждого, отвратительного, пугающего, угрожающего, персонифицирующего все, что неприемлемо среди членов группы или сообщества, т. е. антипода. Негативная идентичность ответственна за образование специфической и, напротив, некритической картины мира и позитивного образа внешних сил, конструируя иллюзию принадлежности к ним.

Читательские предпочтения в рамках тех или иных видов дискурса, транслирующих религиозную информацию, исследовали на основе анализа формуляров библиотек приходских православных храмов и монастырей: 9 приходских библиотек в Пензе, 2 – Саратове, 1 – Саранске, 3 сельские приходские библиотеки. Среднее число зарегистрированных читателей – 74. Количество пользующихся библиотечными фондами не менее раза в месяц – 52. В некоторых библиотеках имелись кружки духовного образования по изучению Евангелия, Псалтыря. Читательские предпочтения выглядят следующим образом.

-

1. Наиболее востребована современная литература о старцах/старицах, подвижниках православного благочестия. Общее число обращений – 73 %.

-

2. На втором месте по читательской востребованности стоит художественная православная литература. Число обращений – 68 %. Рейтинг популярности: современная (архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые», Я. Щипов «Райские хутора», «Весенний сон», Ю. Вознесенская «Мои посмертные приключения», Ю. Андреева «Букет незабудок») – 59 %; классическая (И.С. Шмелев, Н.С. Лесков, рождественские и пасхальные рассказы русских писателей) – 41 %.

-

3. Агиографическая классическая литература (жития святых). Рейтинг популярности – 52 %.

-

4. Аскетическая литература: классика (Никодим Святогорец, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, письма оптинских старцев) – 37 %; современная (Паисий Свято-горец, архимандрит Амвросий (Юрасов)) – 32 %, а также труды для чтения «Добротолюбие».

-

5. Н.Е. Пестов «Современная практика православного благочестия» – 36 %.

-

6. Классическое византийское богословие (труды трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого). Рейтинг читательской популярности – 9 %. Интерес к этим источникам наблюдается, как правило, у молодых мужчин – 76 %, в оставшиеся 24 % входят все остальные – мужчины среднего и пожилого возраста, женщины.

-

7. Современное богословие (П. Гумеров. А. Ткачев, А. Кураев (был очень востребован в 2002–2012 гг.), А. Осипов).

-

8. Православная публицистика (О. Николаева, Ю. Сысоева «Записки попадьи»).

-

9. Публицистика отцов церкви (митрополит Иоанн (Снычев), митрополит Вениамин (Фед-ченков)).

На основании анализа читательских предпочтений можно сделать следующие выводы: наиболее популярными являются мифологический, идеологический и политический дискурсы, на втором месте стоит художественный дискурс.

С помощью дискурсивного анализа создана модель формирования религиозной идентичности под воздействием разных видов дискурса (рисунок 1). Видно, что под влиянием фольклоризи-рованного дискурса, представленного мифологическим, идеологическим, политическим и художественным видами, складывается фольклоризированная религиозная идентичность. Она является деформированным образцом православной религиозной идентичности, в сути которой заключены многие проблемы современной Русской православной церкви (снижение числа активных прихожан, религиозная некритичность и несамостоятельность, уход из церкви воцерковленной молодежи, популярность среди молодых людей атеизма, оккультизма, магических практик, неготовность некоторых священнослужителей к активной миссионерской работе среди городского образованного населения, деформация таинств, эмоциональное выгорание верующих и священнослужителей, социальная метонимия, выставляющая на первый план обряд и ритуал, а не их сакральный смысл).

Рисунок 1 – Модель формирования религиозной идентичности

Таким образом, дискурсивное исследование религиозной идентичности позволяет выделить несколько вариантов религиозных картин мира и типов религиозной идентичности – нормативной, фольклоризированной и маргинальной. Типы идентичности формируются под воздействием пяти видов дискурсов – философского, художественного, политического, мифологического и идеологического. Художественный, политический и идеологический создают фольклори-зированную и маргинальную религиозные идентичности, что становится базой деформации идентичности и причинами появления экстремистских религиозных течений.

Ссылки и примечания:

-

С. 71–77 ; Бабич Н.С., Хоменко И.В. Логические и практические трудности многомерного подхода к измерению религиозности // Социологический журнал. 2013. № 2. С. 89–96 ; Их же. Шкала «предрасположенность к религиозности»: концептуальные основы // Социологические исследования. 2016. № 6. С. 65–71 ; Соколовская И.Э. Социальная психология религиозной идентичности современной российской молодежи : дис. … д-ра психол. наук. М., 2015. 315 с. ; Широкалова Г.С., Шиманская О.К., Аникина А.В. Существуют ли гендерные особенности религиозности студенческой молодежи // Социологические исследования. 2016. № 6. С. 77–83.

-

5. Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале православного вероучения) : дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2007. 348 с. ; Кутковая Е.С. Сравнительный анализ дискурсивного и нарративного подходов к исследованию идентичности : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2016 35 с. ; Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 280 с. ; Мальчукова Н.В. Проблема оснований общей теории языка : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Красноярск, 2009. 40 с. ; Погасий А.К. Конкурентные религиозные дискурсы в социально-исторической эволюции русского православия : автореф. дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2013. 43 с.

-

6. Бобырева Е.В. Указ. соч. ; Кутковая Е.С. Указ. соч. ; Макаров М.Л. Указ. соч. ; Мальчукова Н.В. Указ. соч. ; Погасий А.К. Указ. соч.

-

7. Бобырева Е.В. Указ. соч. ; Макаров М.Л. Указ. соч.

-

8. Погасий А.К. Указ. соч.

-

9. Мальчукова Н.В. Указ. соч.

-

10. Аринин Е.И., Петросян Д.И. Указ. соч. ; Бабич Н.С., Хоменко И.В. Логические и практические трудности … ; Их же. Шкала … ; Соколовская И.Э. Указ. соч. ; Широкалова Г.С., Шиманская О.К., Аникина А.В. Указ. соч.

-

11. Климов Д. Надо ли говорить школьникам, что между религиями нет разницы [Электронный ресурс] // Pravmir.ru. 2017. 6 марта. URL: http://www.pravmir.ru/kak-govorit-v-shkole-o-boge-obrashhenie-svyashhennika-k-roditelyam1 (дата обращения: 04.07.2018).

Список литературы Дискурсивное исследование религиозной идентичности

- Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 гг. М., 2004. 816 с.

- Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве. М., 2014.

- Симонова О.А. К формированию социологии идентичности//Социологический журнал. 2008. № 3. С. 45-61.

- Тощенко Ж.Т. Религиозная идентичность и бюрократия//Религия в самосознании народа: религиозный фактор в идентификационных процессах. М., 2008. С. 49-68.

- Аринин Е.И., Петросян Д.И. Особенности религиозности студентов//Социологические исследования. 2016. № 6. С. 71-77.

- Бабич Н.С., Хоменко И.В. Логические и практические трудности многомерного подхода к измерению религиозности//Социологический журнал. 2013. № 2. С. 89-97.

- Бабич Н.С., Хоменко И.В. Шкала «предрасположенность к религиозности»: концептуальные основы//Социологические исследования. 2016. № 6. С. 65-71.

- Соколовская И.Э. Социальная психология религиозной идентичности современной российской молодежи: дис. … д-ра психол. наук. М., 2015. 315 с.

- Широкалова Г.С., Шиманская О.К., Аникина А.В. Существуют ли гендерные особенности религиозности студенческой молодежи//Социологические исследования. 2016. № 6. С. 77-83.

- Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале православного вероучения): дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2007. 348 с.

- Кутковая Е.С. Сравнительный анализ дискурсивного и нарративного подходов к исследованию идентичности: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2016 35 с.

- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 280 с.

- Мальчукова Н.В. Проблема оснований общей теории языка: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Красноярск, 2009. 40 с.

- Погасий А.К. Конкурентные религиозные дискурсы в социально-исторической эволюции русского православия: автореф. дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2013. 43 с.

- Климов Д. Надо ли говорить школьникам, что между религиями нет разницы //Pravmir.ru. 2017. 6 марта. URL: http://www.pravmir.ru/kak-govorit-v-shkole-o-boge-obrashhenie-svyashhennika-k-roditelyam1 (дата обращения: 04.07.2018).