Дискурсивность понимания профессионализма в современной журналистике

Автор: Нигматуллина Камилла Ренатовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Журналистика

Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования профессионального дискурса относительно границ профессионализма в современной журналистике. Автор отталкивается от идеи необходимости переосмысления профессионализма в условиях цифровой трансформации. На основе дискурсивно-институционального подхода и концепции институциональных логик анализируются интервью с журналистами о профессии, опубликованные за последние три года в профессиональных и общественно-политических изданиях. С опорой на зарубежные и отечественные исследования профессионализма в журналистике за последние шесть лет предлагается использовать дискурс-анализ для выявления динамики представлений о профессии. Предыдущие исследования подтвердили надежность метода при изучении составляющих профессионализма, в данной статье дискурс-анализ был дополнен интерпретацией институциональных логик. Результаты исследования показывают, что доминирующий дискурс закреплен в таких идеях, как сохранение традиций журналистики, формулирование ценностей и миссии журналистики, ориентация на лучшие образцы журналистской практики, соблюдение этических стандартов, прозрачность идеологических позиций и редакционной политики. В целом в профессиональном дискурсе последних трех лет прослеживается запрос на обсуждение проблемы единения внутри сообщества. Делается вывод о том, что журналисты адаптировались к современным профессиональным условиям, связанным с технологическими изменениями, но вместе с тем ощущается ностальгия по традиционным журналистским практикам прошлого, поскольку современные практики отражают неопределенность настоящего, т. е. ситуативный выбор ценностей и морали. Присутствуют в дискурсе и радикальные настроения: профессии не существует, сообщество расколото, поиск консенсуса невозможен.

Профессионализм, профессиональный дискурс, неоинституционализм, ценности журналистики

Короткий адрес: https://sciup.org/147229674

IDR: 147229674 | УДК: 070 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-1-127-139

Текст научной статьи Дискурсивность понимания профессионализма в современной журналистике

Актуальность

Определение границ профессионализма в медиасфере является актуальной научной и отраслевой задачей в последние как минимум пять лет. Неопределенность в ее решении заключается в том, что изменения в медийном пространстве и последовавшие трансформации медийных профессий сложно зафиксировать и выразить в конкретных категориях, поскольку профессионализм обладает динамичностью и подвержен пе-

ременам с развитием самой журналистики. В данном исследовании постулируется дискур-сивность этой категории и необходимость описать ее как динамичную переменную.

С. Вайсборд полагает, что в отношении журналистики понятие, называемое термином «профессионализм», воспринимается с двух позиций – в качестве рода занятий (деятельностный подход) и одновременно в качестве идеальной формулы журналистики (нормативный подход). За основу определения ученый берет социологический аналитический подход и считает, что профессионализм в журналистике – это «концептуальная категория, нормативный идеал, нарратив, который раскрывает, как журналистика взаимодействует с экономической, политической, социальной и культурной силами, которые формируют медиасистемы» [Waisbord 2013: 4].

В отечественной журналистике понятие «профессионализм» осмыслено, скорее, в рамках нормативности, что мешает исследователям расширить рамки, описывая границы феномена. Например, О. Копылов пишет, что это «комплекс принципов, навыков, знаний, позволяющих систематически, регулярно и эффективно осуществлять профессиональную медиадеятельность в условиях нелинейности происходящих процессов» [Копылов 2012]. Профессионализм рассматривается как синоним эффективности и успешности журналистской деятельности. Практика же показывает, что успеха добиваются и те медиапредприятия, которые не соотносят свою деятельность с традиционными профессиональными стандартами журналистики.

Переосмысление профессионализма в журналистике – это естественный процесс, вызванный «кризисом», «переходным периодом» или просто «переменами», трансформацией профессии, в условиях цифровизации в частности. Отдельным важным дискурсом можно считать и дискуссию о «конце журналистики» в принципе [Waisbord 2013: 5]. В любом случае слово «неопределенность» отражает сложившееся положение журналистики как профессии. В зависимости от избранного подхода к определению профессионализма исследователи анализируют, как практика журналистики соотносится с профессиональными стандартами и этическими принципами или с профессиональными идеологиями и ценностями (объективность, честность, служение обществу). В рамках западных стандартов журналистики этические принципы соотносят в первую очередь с нуждами граждан демократического общества.

Как полагает С. Вайсборд, вопрос о профессиональном статусе журналистики до сих пор не решен, «профессиональная журналистика» может быть определена через наличие высоких стандартов качества. Такая журналистика необходима для демократии, т. е. журналистика встроена в модель социального попечения [ibid. 2013: 95]. Основные направления критики профессионализма в журналистике исходят из трех подходов – марксизма, коммунитаризма и фукодианских аргументов, которые противопоставляют журналистику демократической коммуникации.

Для дальнейших рассуждений следует выделить традиционные составляющие профессионализма. Во-первых, это схожие этические принципы в редакциях. В последнее время российские медиапредприятия все чаще внедряют внутренние кодексы и редакционные регламенты, которые включают этические принципы наряду с техническими процедурами. Во-вторых, журналистика – это уникальное «эпистемическое сообщество», которое создает форму знаний, возникающую в результате организации, обработки и производства информации. В реальной практике можно говорить об утрате журналистикой «монополии» на производство особой формы знаний. В-третьих, журналистика выработала уникальный способ постижения мира, который характеризует журналистику, отсеивая огромное количество информации, чтобы произвести ощутимый, управляемый, узнаваемый продукт – новости. В-четвертых, журналистика контролирует юрисдикцию над новостями, т. е. уникальный предмет, отвечающий социальным, политическим, экономическим и культурным потребностям. При этом конкуренции за этот контроль нет. Таким образом, отсутствие институциональных альтернатив поставило журналистику в привилегированное положение, которое позволяет ей определять, что можно считать заслуживающим освещения в печати и быть предметом общественного внимания. Рациональность журналистики является основой ее претензий на профессиональную уникальность. Контроль за определением новостей укрепляет профессиональные амбиции журналистики – ее претензии на существование отдельно от внешних участников. Финальный парадокс: поскольку журналистика не требует особых полномочий, она слабо контролирует рынок труда. С. Вайсборд предлагает исследовать журналистику как профессию в ином, более плодотворном, ключе: переосмыслить, как пресса способствует укреплению демократических ценностей, подвергая сомнению власть, предлагая социальное сопереживание, вытаскивая публику из зоны комфорта, бросая вызов здравому смыслу и общепринятым идеям и учитывая уникальные профессиональные нормы [ibid.: 6]. Современное состояние журналистики, с включением граж- данских журналистов в легальное поле, ученый называет пост-профессиональной журналистикой, но не считает, что ее эпоха действительно наступила.

Исследователи М. Дёзе и Т. Витчге предлагают выходить за пределы журналистики (и ее традиционного понимания соответственно), пересматривая роль медиаорганизаций (присоединяя к ним не только новостные компании), самих работников медиа (предпринимательство не единственный выход) и аудитории (потребитель контента – не единственная роль аудитории) [Deuze, Witschge 2017: 165–181]. Все чаще при изучении профессиональных ролей журналистов в выборку включаются непрофессиональные производители контента и инфлюенсеры, альтернативные медиаплощадки и способы дистрибуции контента (см., например: [Chung, Kim, Nah 2018: 260–301]).

Российские исследователи в целом не согласны с «концом журналистики» или наступлением пост-профессиональной эпохи, однако они все же считают, что современный этап развития профессии невозможно описать уже известными критериями. В работах М. Симкачевой, В. Тулупова, В. Олешко, Г. Лазутиной и других исследователей можно найти теоретические подходы к поиску места журналистики и журналистов в современной системе медиакоммуникаций и эмпирические данные о самоопределении и само- идентификации журналистов-профессионалов в широком медийном поле.

Автор статьи предполагает, что размывание границ профессионального в журналистике происходит в том числе за счет цифровой трансформации медиасистемы, что дает возможность для непрофессиональных авторов присоединиться к традиционной журналистике и новому медиапроизводству. Правомерен вопрос: что цифровая трансформация привнесла в профессиональные стандарты? Если за точку отсчета брать классическую модель западных ценностей журналистики – общественное служение, объективность, автономность, оперативность, этику, то в цифровых границах эти ценности могут приобретать дополнительный контекст – служение обществу с учетом его цифровых прав и свобод, объективность через призму прозрачности позиций и обеспечения хранения достоверной информации, автономность как независимость от регуляторов цифрового рынка и монополистов вроде Google и Facebook, оперативность в транслировании достоверной информации и проверке пользовательского контента, цифровая этика, включающая не только ее гуманитарное, но и машинное измерение (этика алгоритмов или взаимодействия человек – компьютер).

Представим неопределенность в понимании профессионального статуса автора в виде сравнительной таблицы (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Критерии профессиональности в традиционной журналистике и медийной цифровой среде Professionalism Criteria in Traditional Journalism and Digital Media Environment

|

Критерии профессиональности |

Классические медиа |

Цифровая медиасреда |

|

Наличие миссии |

Ясно сформулирована |

Индивидуальна |

|

Наличие профессиональных ролей |

Традиционные роли |

Частично совпадают с традиционными ролями |

|

Наличие этических принципов |

Кодексы и прецеденты |

Индивидуальная стратегия или политика медиа |

|

Автономность |

По отношению к государству и бизнесу |

По отношению к государству и бизнесу |

|

Отношение к аудитории |

Как гражданам или потребителям |

Как гражданам или потребителям |

|

Принадлежность к редакции |

В целом обязательна |

Необязательна |

|

Профессиональное образование |

Необязательно |

Совсем не обязательно |

|

Цифровая адаптация (принятие трансформации) |

Постепенная с перекосами в разных сегментах |

Изначально цифровая ориентированность |

|

Ориентация на традиции в профессии |

Сильная |

В основном отсутствует, ценность новаторства |

|

Наличие профессиональных сообществ |

Союзы журналистов, объединения |

Неформальные объединения |

|

Наличие профессиональной критики |

В профессиональных изданиях |

В отраслевых каналах соцсетей и мессенджеров |

|

Наличие цеховой солидарности |

В целом присутствует |

Скорее, отсутствует, ценность конкуренции |

|

Наличие профессионального языка и жаргона |

Да, больше терминов |

Да, больше жаргона |

На основе анализа в первом приближении можно сделать вывод о том, что в целом показатели профессионализма в классических и новых цифровых медиа совпадают, за исключением важности традиций и принадлежности к классическим институтам журналистики (редакции, объединения, критика).

Обзор литературы

Понятие границ профессионализма, или пограничных состояний профессии, все чаще встречается в англоязычных исследованиях. Эти границы называются пористыми и податливыми в эпоху цифровых новостей, а появление таких границ очевидно влияет на то, как журналисты объединяются в группы и какие тексты они создают [Carlson 2018: 1755–1772].

В монографическом труде Карлсона и Льюиса концепт пограничности рассматривается в разных ипостасях. Авторы считают, что причина размывания границ лежит в трансформации медиарынка – появляется больше новых интерактивных медиаинструментов, а количество традиционных редакций уменьшается. Для определения новых профессиональных границ, по мысли авторов, необходимо ответить на четыре базовых вопроса – кого можно считать журналистом, что считать журналистикой, что такое соответствующее журналистское поведение и что можно считать отклонением от нормы [Carlson, Lewis 2015]. Из них вытекает более глобальный вопрос: кто производит знания и обладает ими (в современном цифровом мире)? Карлсон и Льюис предложили также матрицу категорий, описывающих границы профессионализма.

Автор данной статьи полагает, что изучение формирования этих границ возможно через несколько предметов исследования – самих журналистов, их продуктов труда, а в целом – дискурса о профессионализме и дискурса вокруг журналистики. Современный дискурс включает разнообразные практики, которые находят отражение в исследованиях, а также специфические профессиональные логики.

Так, австралийские ученые проанализировали характер объявлений о журналистских вакансиях [Young, Carson 2018: 452–472]. Оказалось, что этот пласт дискурса достаточно традиционный и не демонстрирует серьезных изменений в запросах работодателей. Очевидно, что метод исследования запросов на конкретные компетенции не может дать глубинной картины изменений в профессионализме, поскольку в объявлениях доминируют функции, а не роли или ценности. Однако они способны дать контекст для рассужде- ний о характере изменений на производственноорганизационном уровне в медиа.

Финские исследователи обратились к методу критического дискурс-анализа при работе с глубинными интервью журналистов, разделив общий дискурс на три направления: 1) о профессиональном производстве новостей, 2) о гражданских дискуссиях, 3) об интерактивном процессе новостного производства. Если в первых двух дискурсах, обнаруженных в интервью, проведена четкая граница между профессиональным и непрофессиональным в журналистике, то в третьем – журналисты делегировали аудитории часть своих профессиональных ролей. В этом случае профессиональная журналистика оказалась зависимой от того, как ее потребляет и распространяет аудитория социальных сетей в виде контента [Hujanen 2016: 871–880]. Это еще одна интересная особенность современного профессионального дискурса – обсуждение ролей журналистов и ценностей журналистики больше не находится в ведении узкой группы профессионалов, а приобретает значение общественной дискуссии. Все чаще в российских неспециализированных СМИ появляются интервью с известными журналистами о профессии, тема необходимости журналистского образования затрагивает представителей других профессий, которые решили связать свою деятельность с журналистикой, наконец, само профессиональное образование (на его ремесленном уровне) давно вышло за пределы специализированного университетского образования – широко распространены журналистские кружки и школы для аудиторий всех возрастов. Основной площадкой распространения контента авторов в цифровой среде (выпускников подобных школ) являются, главным образом, социальные сети.

В последних результатах серийного исследования Д. Уивера и Л. Уилната об американских журналистах впервые появились вопросы о взаимодействии журналистов с аудиторией в социальных сетях. Большинство из опрошенных согласилось с позитивным влиянием новой медийной экосистемы на журналистские редакционные практики. Социальные медиа, делают вывод авторы, увеличили ценность подотчетности журналиста аудитории. Негативный эффект от использования социальных сетей связан с жертвой точности в пользу скорости. Несмотря на общую поддержку использования социальных сетей в работе, американские журналисты не уверены в том, что новые формы цифровой коммуникации повышают уровень журналистского профессионализма [Weaver, Willnat 2016: 844–855]. Вместе с тем навыки работы с социальными сетями и их аудиториями однозначно востребованы для медийных специальностей, что подтверждается исследованиями журналистских вакансий.

Еще одно недавнее американское исследование продемонстрировало поколенческую разницу в восприятии профессиональных норм и стандартов. Закономерно выяснилось, что для опытных журналистов нормы важны, а для молодых специалистов важнее личный успех. Для того чтобы понять, что норма движется, пишет Фер-руччи, ссылаясь на Т. Воса, Д. Зингер, М. Карлсона и С. Льюиса, необходимо сначала норму зафиксировать. Если же норма размыта, то следует заново отвечать на вопросы, как индустрия определяет журналиста и что такое новость [Ferrucci 2018: 2417–2432]. Впрочем, возрастной фактор в понимании профессиональных ролей достаточно хорошо изучен и в России, и за рубежом – при определении ценностей и норм профессии журналиста возраст и опыт в профессии создают существенную нагрузку на распределение ответов.

К анализу переменчивой нормы привлекают не только профессиональных журналистов, но и аудиторию. Опросив и тех и других, коллектив латиноамериканских ученых пришел к выводу, что профессиональные журналисты более критично оценивают новостной продукт коллег, чем пользователи [Ramirez de la Piscina, Zabalondo, Aiestaran, Agirre 2016: 71–92]. Авторы не делают при этом вывода о том, что аудитория стала больше влиять на восприятие качества новостей профессиональными журналистами, поскольку научных доказательств для подтверждения тезиса пока нет. В любом случае роль аудитории в понимании задач и ценностей журналистики в цифровом мире возросла существенно, а в индустрии появились такие обсуждаемые феномены, как «экономика внимания» (конвертация вовлеченности аудитории в прибыль) и «экономика доверия» (конвертация уровня доверия к новостным продуктам и медиа в прибыль).

Но не только аудитория может быть значимым агентом влияния в оценке качества профессионального новостного продукта. Важным актором стал рынок альтернативных медиа, для которых функция социальной мобилизации является одной из важнейших, а сами проекты производятся чаще непрофессиональными игроками медиарынка. Немецкое исследование этого сегмента, с опорой на теорию неоинституционализма, показало, что альтернативные медиа все-таки не бросают серьезного вызова базовым принципам (локальной) журналистики, но их расчет на аудиторию, которая одновременно является аудиторией традиционных СМИ, может послужить вызовом организационной структуре местного новостного рынка, в который они вторгаются [Harnischmacher 2015: 1062–1084]. Недавние отечественные исследования, в том числе автора статьи, показывают, что в российских реалиях влияние условного альтернативного новостного рынка (например, городские и локальные паблики1 в социальных сетях) на традиционный рынок СМИ очевидно – возросла конкурентная нагрузка, а профессиональные практики альтернативных медиа часто более адаптированы к цифровым реалиям, чем практики традиционных локальных изданий (особенно в государственном сегменте) [Нигматуллина, Градюшко 2019: 54–61].

Таким образом, в зарубежных исследованиях на основе эмпирических данных изучаются различные области дискурса, которые демонстрируют изменения в границах профессионализма. Отечественные работы рассматривают феномен на концептуальном уровне.

Исследователь конвергентных процессов в российской журналистике Е. Баранова предлагает следующие институциональные уровни фиксации изменений: на уровне журналистики как сферы творческой деятельности; журналистики как профессии; журналистики как системы СМИ; журналистики как морально-нравственного института общества, на уровне журналистики как сферы бизнеса [Баранова 2016]. Ключевым фактором изменений предстает технологический прорыв, однако с его помощью можно описать только уровень организационной культуры в современных редакциях.

Между тем российские исследователи чувствуют необходимость формулирования первичной точки отсчета. «В настоящее время перед журналистским сообществом стоит задача выработки современных критериев профессионализма современного работника СМИ. Единых критериев нет» [Баканов 2015: 16–22]. Автор данной статьи поддерживает развитие методологии в виде объединения зарубежной и отечественной исследовательских практик [Нигматуллина 2019: 84–105], например, вслед за В. Ф. Олешко: «Совмещение институционального подхода и исследования непосредственно личности журналиста – одновременно индивидуума и представителя цехового сообщества – дает возможность под иным углом зрения рассмотреть представителей данной профессии и увидеть противоречия, характеризующие ее развитие в цифровую эпоху» [Нигматуллина 2018: 30–38].

Подобный анализ на эмпирическом уровне пока не проводился применительно к российской журналистике. Вместо этого исследователи опираются на традиции журналистской науки ХХ в.: деонтологическое осмысление профессионализма и компетентностный подход. Например, Е. Баранова ориентируется на нормативный подход: «Стандарты журналистской профессии всегда связывались с профессиональным долгом, который был ориентирован на правовые и этические компоненты» [Баранова 2018: 15–17]. А О. Сидорова и И. Карпенко выводят профессионализм в производственную плоскость: «Профессионализм относят к компетенциям журналиста. Умение разносторонне применять профессиональные знания при решении профессиональных задач и для достижения поставленных целей. Профессионализм журналиста определяется качеством информации, которую он дает» [Сидорова, Карпенко 2018: 12–21]. Наконец, изучение профессиональных норм и критериев профессионализма в эмпирическом разрезе чаще связано с журналистским образовательным процессом, а не журналистскими практиками в индустрии – некоторое количество публикаций основано на опросе студентов профильных факультетов и кафедр.

Методология

Основной опорой для проведенного исследования стал дискурсивно-институциональный подход в изложении В. Шмидт [Schmidt 2008: 303–326]. Изучение идей и дискурсов позволяет лучше объяснять политические процессы в понимании автора, однако, на наш взгляд, данный подход может работать и применительно к институту журналистики.

Впервые к изучению профессиональных ролей журналиста этот подход применили Т. Ха-ницш и Т. Вос в 2017 г. Они позиционируют дискурсивный институциональный ракурс как способ совмещения двух типов эмпирических исследований, где первый рассматривает журналистов как индивидов, а второй – отдает приоритет их институциональным функциям (т. е. функциям, которые журналисты выполняют в политической и общественной жизни). Они отмечают, что правила и нормы, которые определяют, что является и не является журналистикой и как журналистику следует и не следует практиковать, формируются в дискурсе. В сущности, журналистика – это система убеждений, и эта система убеждений находит выражение в ме-тажурналистском дискурсе, который следит за институтом для защиты его авторитета и активизируется во времена институционального напряжения. Таким образом, эта работа «создает институт и воссоздает его по мере того, как новые участники социализируются, и изменяет его во время дискурсивного оспаривания или отражения» [Vos, Thomas 2018: 2001–2010]. Метажур-налистский дискурс стал основой эмпирического исследования для данной публикации.

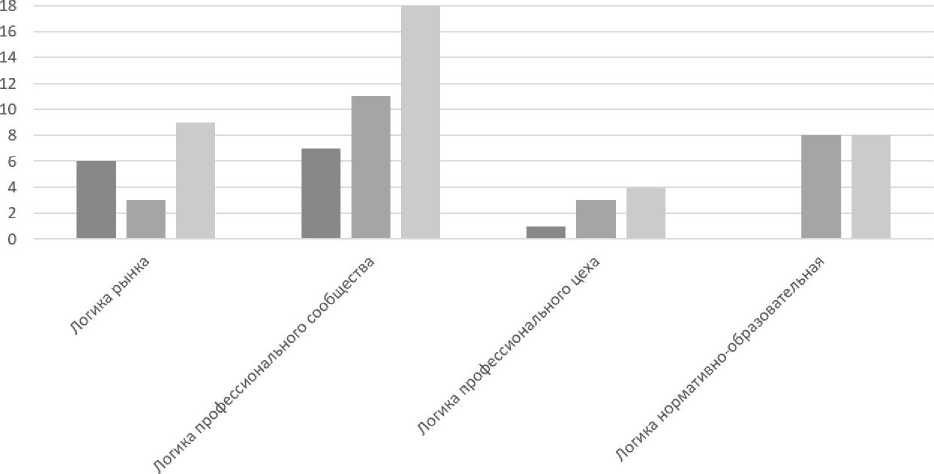

Для нашего исследования мы также выбрали фокус на категорию «институциональной логики» (в изложении И. Шмерлиной [Шмерлина 2016: 110–138], опирающейся на Р. Алфорда и Р. Фридланда), которая осмысляется в рамках неоинституционализма в целом и сглаживает ограничения дискурсивно-институционального подхода. Для нас важно понимание института журналистики как постоянно создающегося в дискурсе набора идей, ценностей и практик профессии. Несмотря на критику самого подхода И. Шмерлиной, выражающуюся в отсутствии точного определения использованного ею понятия и его единого понимания среди ученых, мы опирались на ее конструктивный тезис о том, что «институциональная логика остается потенциально интересным и перспективным направлением, ориентирующим исследователей на реконструкцию смыслов, определяющих институциональное действие». В качестве отправной точки для реконструкции смыслов мы выбрали разделение дискурса о профессиональном институте журналистики на условные институциональные логики – нормативную, рыночную, логику сообщества и логику цеха, которые соотносятся с ключевыми категориями респондентов – действующие журналисты, медиаэксперты, начинающие журналисты или студенты, бывшие журналисты, журналисты в пространстве медиакритики (например, обсуждающие профессию в социальных сетях) (табл. 2).

Данная классификация является пилотной, необходимой для проверки гипотезы о наличии нескольких логик института профессиональной журналистики, которые стимулируют комплексное формирование дискурса о границах понимания профессионализма.

Таблица 2 / Table 2

Институциональные логики (ИЛ) профессиональной журналистики Institutional Logics of Professional Journalism

|

Тип ИЛ |

Референтная группа |

Содержание ИЛ |

Содержание дискурса |

|

Нормативная |

Медиаэксперты (независимые, высшее образование) и медиапедагоги |

Журналистика как профессия, журналистский долг, миссия, ценности профессии, стандарты работы |

Авторитет профессионального образования, формулирование журналистских стандартов, апелляция к долженствованию и нормам, авторитет документов и научных результатов |

|

Рыночная |

Медиаменеджеры и учредители медиа |

Журналистика как часть медиарынка, ориентация на запросы аудитории и ее вовлеченность |

Технологический оптимизм, ориентация на эффективные стратегии и бизнес-модели медиа, вовлечение аудитории и ориентация на редакционные метрики, понимание законов развития медиарынка и учет текущих трендов |

|

Цеховая |

Коллективы конкретных редакций, журналисты конкретных медиа |

Медиапредприятие в структуре рынка и в структуре профессионального сообщества, редакционная политика и ориентация на внутреннюю этику |

Поддержка коллег в сложных профессиональных ситуациях, объединение на основе общих цеховых интересов, выделение категорий «свой – чужой» внутри сообщества, соответствие идеологическим позициям коллектива редакции |

|

Логика сообщества |

Журналисты, объединенные общей журналистской культурой, традицией, ценностями, идущими из схожей общей практики и общего опыта (возможно – члены профессиональных объединений, СЖР) |

Солидарность, профессиональная поддержка, поиск этических решений в конкретных кейсах, профессиональный договор / конвенции по поводу общих проблем |

Сохранение традиций журналистики, формулирование ценностей и миссии журналистики, ориентация на лучшие образцы журналистской практики, соблюдение этических стандартов, прозрачность идеологических позиций и редакционной политики |

Методика

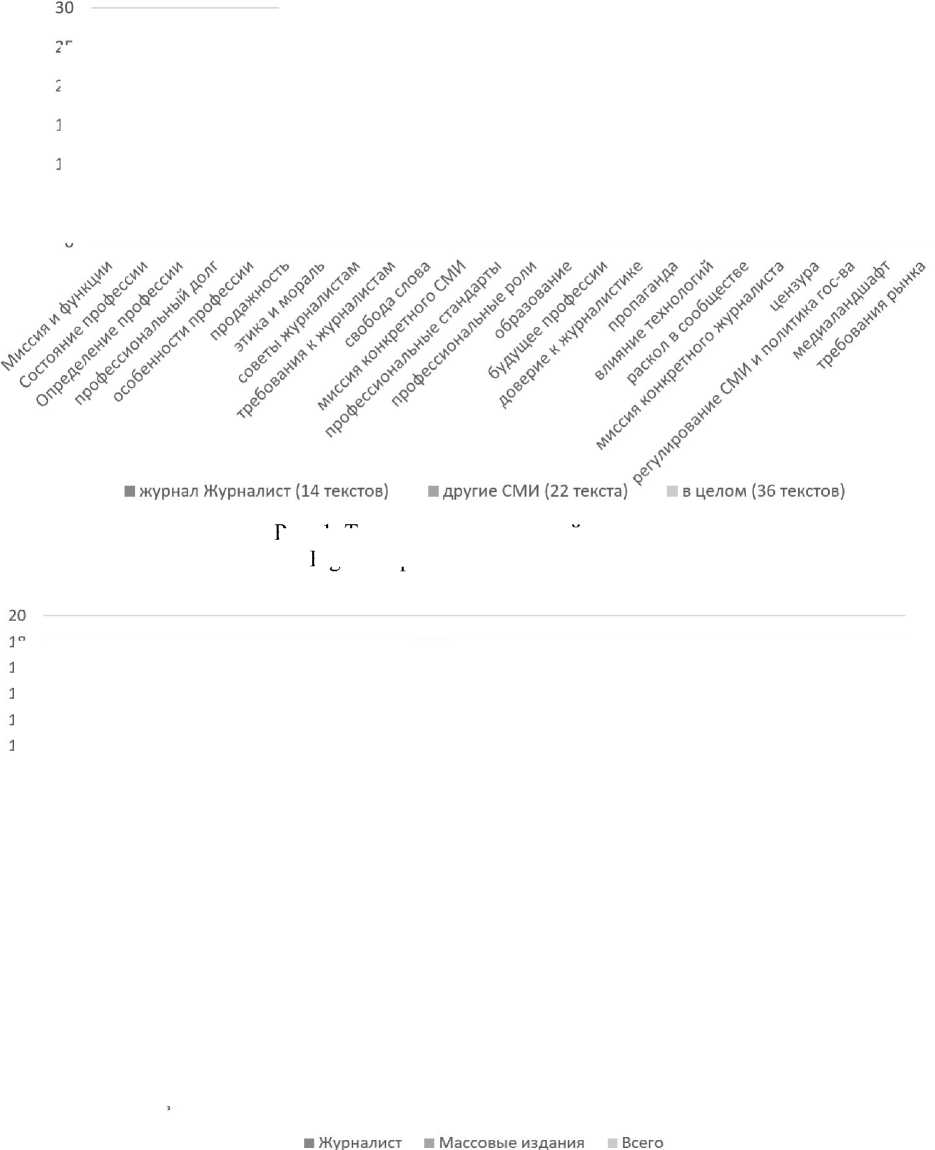

Для выявления границ дискурса о профессионализме была применена комбинированная количественно-качественная методика – анализ интервью с медиаэкспертами, опубликованных в профессиональных и общественно-политических СМИ за последние 3 года (14 интервью в журнале «Журналист» и 22 интервью в общественно-политических изданиях, среди которых отдельно учитывались 3 интервью с покинувшими профессию журналистами, 2 интервью с молодыми журналистами и 5 интервью с медиаэкспертами, которые не представляют СМИ), – всего 36 текстов.

Интервью в журнале «Журналист» были отобраны в рубрике «Профессия» в том случае, если разговор шел о составляющих профессии или профессионализма, а не по узкой медийной теме, целиком или частично. Интервью в общественно-политических СМИ отбирались по значимости респондента для аудитории и профессионального сообщества, а также по репрезентативности различных типов медиа (интернет-издание, журнал, самиздат, телеканал, радиостанция).

Анализ интервью в общественно-политических СМИ строился применительно к двум этапам: контент-анализ и последующий дискурс-анализ в соответствии с определенными выше институциональными логиками. Контент-анализ включал выделение тематик разговора, имеющих отношение к идеологии профессии и профессионализму (единица анализа – фрагмент интервью (1–3 абзаца), единица счета – 24 темы, определенные в ходе первичного мониторинга и последующего кодирования).

Институциональные логики вычленялись с помощью соотнесения значимых фрагментов интервью, выбранных для интерпретативного анализа, с заранее сформулированными категориями дискурса (столбец «содержание дискурса» в табл. 2).

Результаты

Описательные статистики представлены на рис. 1 и 2. Ключевые цитаты из фрагментов интервью по выбранным категориям содержания дискурса – в табл. 3.

Рис. 2. Соотнесение фрагментов интервью с профессиональными логиками

Fig. 2. Correlating Interview Fragments with Professional Logics

Рис. 1. Тематика высказываний журналистов Fig. 1. Topics of Journalists’ Statements

Таблица 3 / Table 3

Значимые фрагменты интервью, соответствующие институциональным логикам Significant Interview Fragments Corresponding to Institutional Logics

|

Тип ИЛ |

Категория содержания дискурса (избранные) |

Значимые фрагменты – журн. «Журналист» |

Значимые фрагменты – универсальные СМИ |

|

Нормативная |

Авторитет профессионального образования |

– |

Я мысленно рисую звездочки на фюзеляже всякий раз, когда отваживаю от журфака очередного абитуриента |

|

Рыночная |

Технологический оптимизм |

С появлением интернета границы размываются. Фактически каждый может себя считать и называть журналистом |

Любой человек, у которого есть соцсети, может считать себя полноценным журналистом, а последняя digital-революция сделала почти каждого художником |

|

Вовлечение аудитории и ориентация на редакционные метрики |

А наша миссия, возможно, должна звучать так: делать сложное простым и комфортным, обслуживать нашего любимого читателя |

Пока меня читают – я существую как журналист. Если же удается иногда «глаголом жечь сердца», считаю такую статью особенной удачей |

|

|

Цеха |

Соответствие идеологическим позициям коллектива редакции |

– |

Мы занимаемся журналистикой не для того, чтобы соблюдать корпоративные правила (хотя, конечно, их надо соблюдать по возможности) |

|

Выделение категорий «свой – чужой» внутри сообщества |

Сообщество разрушено, оно расколото, и раскол превращается в пропасть. Одна часть сообщества ненавидит и презирает другую. Нет профессионального разговора |

– |

|

|

Сообщества |

Сохранение традиций журналистики |

– |

Профессии в ее каноническом виде больше нет и, судя по отсутствию общественного запроса в России, не будет |

|

Соблюдение этических стандартов |

А нормы морали у каждого свои |

Бывают такие ситуации, когда нужно выбирать и соизмерять, думать о том, что за этим последует |

Дискуссия

Несмотря на ожидание доминирования рыночной логики в интервью к изданиям общего характера и нормативной логики для профессионального издания, на представленной выборке мы видим обратную картину. Так же в целом в профессиональном дискурсе последних трех лет ощущается запрос на обсуждение вопросов, связанных с проблемами единения внутри сообщества. Предыдущие исследования автора приводят к мысли о том, что этот запрос исходит из наличия полярных журналистских культур внутри профессионального сообщества. Фрагментация и поляризация журналистских идеологий и ценностей, пока не подтвержденная количественными исследованиями, но ощущаемая на экспертном уровне, выражается также в разнообразии журналистских практик. Очевидно, что можно оценить этот процесс как естественно необходимый – в дискурсивной практике, таким образом, происходит кристаллизация понимания границ профессионального.

В проанализированных текстах зафиксировано движение границ, связанное с включением в профессиональное сообщество авторов, чье авторство легитимировано технологическими возможностями: «Любой человек, у которого есть соцсети, может считать себя полноценным журналистом, а последняя digital-революция сделала почти каждого художником» [Черткова 2019].

Само появление категории «автор», которое замещает традиционное обозначение «журна- лист», также может свидетельствовать о расширении границ понимания сообщества.

Общая оценка сохранения традиций в профессии в целом схожа для разных категорий респондентов:

«Профессии в ее каноническом виде больше нет и, судя по отсутствию общественного запроса в России, не будет» [Дмитриева 2019].

В табл. 3 собраны выборочные цитаты, отражающие общие тенденции в профессиональном дискурсе. В целом журналисты адаптировались к современным профессиональным условиям, связанным с технологическими изменениями, наблюдается ностальгия по традиционным журналистским практикам прошлого, поскольку современные практики отражают неопределенность настоящего – это ситуативный выбор ценностей и морали и ориентация на повсеместный опыт и здравый смысл. Присутствуют и радикальные настроения: профессии не существует, сообщество расколото, поиск консенсуса невозможен.

Ключевым наблюдением можно считать доминирование дискурса, связанного с логикой сообщества. Он направлен на поиск достаточных связей между элементами института журналистики, включая профессиональные роли и профессиональные ценности, которые смогут обеспечить его функционирование даже в условиях поляризации профессионального сообщества.

Объективными ограничениями исследования являются характер выборки и экспериментальность подбора критериев содержания дискурса. Однако результаты нам представляются достаточными для выявления направлений дискурса и их соответствия институциональным логикам. Задача исследования – определение границ дискурса о профессионализме – выполнена за счет выявления спектра идей в профессиональном дискурсе. Гипотеза о неустойчивости коллективной идеологии подтвердилась интерпретативным анализом значимых высказываний журналистов в прессе.

Выводы

Что происходит с институтом журналистики исходя из содержания дискурса о журналистике в профессиональном сообществе? Главные признаки дискурсивности института закреплены в категориях, которые присутствуют в профессиональном дискурсе текущего времени, – определение самой профессии (что такое журналистика), ее миссии (чему служит журналистика), ее субъектов (кто такой журналист и его аудитория), ее ценностей (как строится этика и идеология профессии в актуальных условиях), ее институциональной власти (через практики установления авторитетности для других институтов).

Ценным и значимым предстает дискурс о наличии профессионального сообщества: кто является хранителем традиций и устоявшихся ценностей, кто определяет значимость текущих изменений в профессии и практик, что определяет значимость ценностей и авторитетность / нормативность профессиональных практик. В этом дискурсе доминируют логики рынка и сообщества, последнее закреплено в таких категориях дискурса, как сохранение традиций журналистики, формулирование ценностей и миссии журналистики, ориентация на лучшие образцы журналистской практики, соблюдение этических стандартов, прозрачность идеологических позиций и редакционной политики.

Список литературы Дискурсивность понимания профессионализма в современной журналистике

- Баканов Р. П. Профессионализм журналиста в дискурсе современных федеральных СМИ // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2015. № 3(141). С. 16-22.

- Баранова Е. А. Трансформация института СМИ в условиях медиаконвергенции // Коммуни-кология. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/-article/n/transformatsiya-instituta-smi-v-usloviyah-mediakonvergentsii (дата обращения: 24.01.2019).

- Баранова Е. А. Утраченные стандарты журналистской профессии // Приоритеты массмедиа и ценности профессии журналиста: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 17-18 мая 2018 г.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 15-17.

- Дмитриева С. «Умному журналисту - везде родина». URL: https://spbsj.ru/interview/umnomu-zhurnalistu—viezd (дата обращения: 20.08.2019).

- Копылов О. В. Профессионализм журналиста в условиях медиаконвергенции: трансформация, эволюция, апгрейд? // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2012. № 3(19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pro-fessionalizm-zhurnalista-v-usloviyah-mediakonver-gentsii-transformatsiya-evolyutsiya-apgreyd (дата обращения: 01.08.2018).

- Нигматуллина К. Как веб-ресурсу регионального СМИ достичь гармонии с человеком? // Журналист. 16.08.2018. № 8. URL: https://jrnlst.ru/-site-analysis-vliferu (дата обращения: 03.10.2019).

- Нигматуллина К. Р. Профессиональная культура журналистов: поиск общих подходов в западных и российских исследованиях // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика, 2019. (3). С. 84-105. doi 10.30547/vest-nik.journ.2.2019.105119

- Нигматуллина К. Р., Градюшко А. А., Пусто-валов А. В. Сообщества «ВКонтакте» и их роль в медийном ландшафте: опыт трех регионов // Труды БГТУ. Сер. 4: Принт- и медиатехнологии. 2019. № 1. С. 54-61.

- Олешко В. Ф., Цао Лян. Профессиональная культура журналистов: российский и китайский исследовательский опыт // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2018. Т. 24, № 3(177). С. 30-38.

- Сидорова О. С., Карпенко И. И. Профессиональные компетенции современного интернет-журналиста // Современный дискурс-анализ. 2018. Вып. 3(20), т. 3. С. 12-21.

- Черткова Д. «Границ больше нет» // Коммерсант. Стиль. 27.04.2019. URL: https://www.-kommersant.ru/doc/4040173 (дата обращения: 27.09.2019).

- Шмерлина И. А. «Институциональная логика»: критический анализ направления // Социологический журнал. 2016. Т. 22, № 4. С. 110-138. doi 10.19181/socjour.2016.22.4.4812

- Carlson M., Lewis S. Boundaries of Journalism. London: Routledge, 2015. doi 10.4324/9781315727684

- Carlson M. Automating Judgment? Algorithmic Judgment, News Knowledge, and Journalistic Professionalism // New Media & Society. 2018. 20(5). P. 1755-1772. doi 10.1177/1461444817706684

- Chung D. S., Kim Y. S., Nah S. A Comparison оf Professional Versus Citizen Journalistic Roles: Views аrom Visual Journalists // Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2018. Vol. 1-17. doi 10.1177/ 1354856518784022

- Craft S. Distinguishing Features: Reconsidering the Link Between Journalism's Professional Status and Ethics // Journalism & Communication Monographs. 2017. Vol. 19(4). P. 260-301. doi 10.1177/ 1522637917734213

- Deuze M., Witschge T. Beyond Journalism: Theorizing the Transformation of Journalism // Journalism. 2017. Vol. 19, issue 2. P. 165-181.

- Ferrucci P. Are You Experienced? // Journalism Studies. 2018. Vol. 19(16). P. 2417-2432. doi 10.1080/1461670X.2017.1349550

- Harnischmacher M. Journalism After All: Professionalism, Content And Performance - A Comparison between Alternative News Websites and Websites of Traditional Newspapers in German Local Media Markets // Journalism. 2015. Vol. 16(8). P. 1062-1084. doi 10.1177/1464884914554177

- Hujanen J. Participation and the Blurring Values of Journalism // Journalism Studies. 2016. Vol. 17, issue 7. P. 871-880. doi 10.1080/1461670X.2016. 1171164

- Ramirez de la Piscina T., Zabalondo B., Aies-taran A., Agirre A. The Future of Journalism -Who to Believe? // Journalism Practice. 2016. Vol. 10, issue 1. P. 71-92. doi 10.1080/17512786. 2015.1006932

- Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse // Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303326. doi 10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342

- Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive Construction of Journalistic Authority in a Post-Truth Age // Journalism Studies. 2018. P. 2001-2010. doi 10.1080/1461670X.2018.1492879

- Waisbord S. Reinventing Professionalism. Journalism and News in a Global Perspective. Cambridge: Polity, 2013. 282 p.

- Weaver D. H., Willnat L. Changes in U.S. Journalism // Journalism Practice. 2016. Vol. 10, issue 7. P. 844-855. doi 10.1080/17512786.2016.1171162

- Young S., Carson A. What is a Journalist? // Journalism Studies. 2018. Vol. 19, issue 3. P. 452472. doi 10.1080/1461670X.2016.1190665.