Дискуссии в губернских земствах в отражении текстовых карт: от визуализации к анализу

Автор: Поврозник Н.Г., Исмакаева И.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Историческая наука в условиях цифрового поворота

Статья в выпуске: 3 (46), 2019 года.

Бесплатный доступ

Впервые предпринимается попытка проанализировать выступления гласных губернских земских собраний Московской, Петербургской и Пермской губерний во второй половине XIX в. с применением методов картирования текстов. Карта выступлений представляет собой областную диаграмму, в которой посессионно отображается тематическое наполнение журналов губернских земских собраний согласно выделенным проблемным кластерам. Карты визуализируют данные частотных таблиц, созданных на основе компьютерной обработки корпусов текстов журналов губернских земских собраний и подкорпусов текстов, содержащих фрагменты журналов и представляющие выступления отдельных депутатов. Хронологические рамки исследования ограничены первым трехлетием функционирования земств, которое является особенно значимым для изучения, поскольку земские депутаты оказались в условиях представительства и вынуждены были вырабатывать новые модели поведения для эффективного решения задач, стоящих перед земством. В статье рассмотрено применение метода картирования текстов для визуализации и анализа данных, проанализированы как обобщенные карты журналов, отображающие полную повестку заседаний в целом, так и индивидуальные карты, представляющие выступления отдельных гласных в собрании, представлено тематическое разнообразие журналов губернских земств, сравнены приоритеты в обсуждении повестки разными земствами в динамике, а также классифицированы гласные согласно разнообразию тематики выступлений. В результате проведенного анализа удалось показать, что основным приоритетом в дискуссиях на заседаниях были вопросы земского финансирования и сбора налогов, а также порядок формирования налоговой базы. Обсуждаемая повестка дня формировалась не только на основе первоочередных потребностей обустройства губерний, но и под влиянием социального состава земства и личных интересов земцев.

Картирование текстов, контент-анализ, земство, российская империя, визуализация текстов

Короткий адрес: https://sciup.org/147245244

IDR: 147245244 | УДК: 352.075:[070:004.9](470)?18? | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-3-146-158

Текст научной статьи Дискуссии в губернских земствах в отражении текстовых карт: от визуализации к анализу

Изучение публичных выступлений, зафиксированных в текстовых источниках, какими являются журналы губернских земских собраний, возможно с разных точек зрения. С одной стороны, наиболее часто используемые в исторических исследованиях традиционные методы «близкого чтения» позволяют понять детали и увидеть контексты, глубоко вникая в содержание текста. С другой стороны, подходы «дальнего чтения» позволяют выявить, обработать и визуализировать данные иного, более общего, порядка без непосредственного прочтения всего объема текстового источника [ Jänicke, Franzini, Cheema, Scheuermann, 2015]. Франко Моретти предложил термины «микроанализ» и «макроанализ», которые по сути являются аналогами понятий «ближнее чтение» и «дальнее чтение» [ Moretti , 2005]. «Дальнее чтение» используется исследователями для анализа больших объемов данных, когда целесообразно применение количественных методов при изучении текстов.

Представление текстовой информации в графическом виде позволяет визуализировать и выявить скрытые для традиционного способа анализа текста данные. Количественные характеристики, лежащие в основе диаграмм и графиков, являются основой ранжирования сведений, создания классификаций и типологий и дают возможность осуществлять сравнительные операции.

Визуализация текстовых данных предполагает множество способов представления информации для ее обозрения и анализа. Различные типы диаграмм, иллюстрирующих информацию частотных таблиц, позволяют по-разному представить данные, открывают широкие возможности для интерпретации полученных результатов. Среди таких способов – построение диаграмм, графиков, плоскостных и объемных визуализаций, облаков слов и тегов, социальных и семантических сетей и т.д. Одним из способов визуализации текстовых данных является картирование.

Термин «картирование» в отношении текстов чаще всего употребляется в контексте выявления и маркировки пространственных данных для поисковых и аналитических целей. Картирование данных исторических текстов в этом ключе может быть связано, например, с разметкой и анализом газетной периодики (см., в частности, MappingTexts, mappingtexts.org). Однако термин «картирование текстов» используется не только в отношении географических данных, но и в значении карты как особого областного способа визуализации информации, которая к пространственному анализу в географическом контексте отношения не имеет. В данном исследовании термин «картирование текстов» употребляется как особый способ визуализации текстовой информации в виде областной диаграммы, отражающей содержание текстов в количественном измерении.

В статье рассматривается применение метода картирования текстов для визуализации и анализа данных. Представлены и проанализированы как обобщенные карты текстов журналов губернских земских собраний в целом, отображающие полную повестку заседаний, так и индивидуальные карты, отражающие выступления на них отдельных гласных (гласными назывались избранные представители в земство, которые имели право голосовать при принятии решений).

1. Исторический контекст и историография

Земство было учреждено Положением о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. и на основе представительского начала было призвано решать задачи социально-экономического характера при полном запрете на ведение политической деятельности. К таким задачам относились развитие местной транспортной инфраструктуры, медицины, здравоохранения и образования, обеспечение попечительства над незащищенными слоями населения и др. Отсутствие опыта представительства стимулировало депутатов земства вырабатывать основы для совместной работы в собрании, искать эффективные пути решения стоявших перед ними задач. Таким образом, с самого начала деятельности земств формировались основы культуры их участия, которая впоследствии встроилась в культуру представительства на уровне парламента. Поэтому в исследовании внимание сосредоточивается на первом трехлетии существования земств, когда были созданы первые модели депутатского взаимодействия, постановки проблем и тем для обсуждения, выработки решений в земском собрании.

В качестве объекта изучения были выбраны земства двух столичных губерний – Московской и Санкт-Петербургской – и одной провинциальной – Пермской губернии. Введение земства в Российской империи было неравномерным. Так, земство в Москве начало свою работу в 1865 г., в Санкт-Петербурге – в 1866 г. и в Перми – в 1870 г. Несмотря на это, мы рассматриваем первое трехлетие деятельности земств каждой из трех губерний.

В обширной историографии истории земства неоднократно изучались отдельные направления их деятельности и определялись роль и значение земств для развития медицины [ Мясникова , Завьялов , 2017], здравоохранения [ Кальсина , 2011], образования [ Кальсина , 2011, 2014], промышленности [ Давыдова , 2014], путей сообщения [ Долуев , 2016] и местной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и др. [ Кобзева , 2015, Черножуков , 2014]. Индивидуальный вклад земских гласных в работу местного самоуправления рассматривался преимущественно на примере работы известных деятелей в регионах Российской империи или ее столицы [ Коркоран , 2014].

Выступления гласных в собраниях являются важным компонентом их деятельности в земстве, поскольку отражают взгляды, компетентность, представления о направлениях развития земской работы. В комплексе земской отчетности журналы земских собраний являются самым информативным источником при изучении дискуссий [ Корниенко, Ехлакова, 2018], так как в них публиковались стенограммы заседаний земств, а также доклады земских комиссий и других их органов. Контент-анализ и метод картирования текстов журналов и текстов выступлений земских депутатов впервые используются в историографии земской истории в рамках комплексного исследовательского проекта. Изучение выступлений депутатов в собраниях является одним из этапов реализации проекта «Социокультурный облик и модели поведения гласных губернских земских собраний

(на материалах Московского, Санкт-Петербургского и Пермского земства второй половины XIX века)». Основная задача этого этапа состоит в анализе выступлений депутатов в масштабе полной повестки заседаний собраний, рассмотрении тематики речей и динамики тематического разнообразия в первое трехлетие функционирования земств. На предыдущих этапах был исследован социокультурный облик гласных губернских земств в совокупности демографических, социальных, профессиональных и других характеристик [ Корниенко, Поврозник, Ехлакова, 2017], а комплекс промежуточных результатов необходим для выявления моделей поведения земцев на основе совокупности количественных и качественных характеристик.

2. Методы исследования

Картирование тестов журналов в целом и выступлений депутатов в собрании в частности является эффективным инструментом визуализации и анализа количественных данных, полученных в результате работы с источниками, состоящей из нескольких этапов.

-

2.1 Корпуса журналов губернских земских собраний. Персональные подкорпуса

Первым этапом стало формирование источникового корпуса на основе журналов губернских земских собраний.

Исследовательский коллектив Центра цифровой гуманитаристики Пермского университета под руководством проф. С.И. Корниенко в течении двух последних десятилетий исследует историю земского самоуправления Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. В ходе реализации предшествующего проекта – «Журналы земских собраний как источник изучения истории местного самоуправления в России (II половина XIX – начало XX века). Информационная система» [ Корниенко, Масленников, Шабалина, 2005] – были оцифрованы журналы губернских земских собраний, в том числе земств Московской, Петербургской и Пермской губерний, за изучаемый период и представлены в специально созданной информационной системе, обеспечивающей организацию журналов и поиск по ним по целой совокупности характеристик. Тексты были распознаны по технологии OCR с тренировкой шаблонов для более эффективного распознавания старорусской орфографии. Построение корпуса источников потребовало редактирования текстов с целью исправления ошибок распознавания.

Далее оригинальный корпус текстов был осовременен в написании слов для более качественной автоматизированной лемматизации текстов. Оригинальные тексты журналов были созданы по правилам дореформенной орфографии, с использованием специфических букв и принципов словообразования, характерных для того времени. Например, на конце большинства слов после согласных встречается буква ъ (ер), слова, заканчивающиеся на -ый , -ій в родительном и винительном падежах, имели окончание -аго , -яго (например, каждый – каждаго) и т.п.

Например, в оригинальной орфографии отрывок выступления Д.Д. Смышляева на первом очередном губернском земском собрании выглядел так:

«г. Пред сѣд атель! гг. губернскie гласные, явившiecя на первое очередное Губернское Земское Собранiу, заявили желанie ознаменовать начало предстоящихъ намъ работъ выраженiемъ глубочайшей преданности Авгус тѣй шему Монарху, даровавшему Россiи земскiя учрежденiя и завершающему великiй актъ освобожденiя к рѣп остнаго сословiя распространенiемъ военной повинности на в сѣх ъ безъ изъятiя русскихъ подданыхъ. …» (Журналы первого очередного …, 1871, с. 5).

Осовремененный отрывок выступления Д.Д. Смышляева выглядит так:

«г. Председатель! гг. губернские гласные, явившиеся на первое очередное Губернское Земское Собрание, заявили желание ознаменовать начало предстоящих нам работ выражением глубочайшей преданности Августейшему Монарху, даровавшему России земские учреждения и завершающему великий акт освобождения крепостного сословия распространением военной повинности на всех без изъятия русских подданных».

Осовременивание написания слов позволило провести более точную и качественную лемматизацию источников. Для работы с источником был использован сервис лемматизации (Леммати-затор и N Gramm), предназначенный для работы с современными текстами. И после их машинной обработки качество лемматизации было экспертно проверено на репрезентативной выборке. Точность лемматизации составила более 98% текста. Ошибки и неточности в лемматизации были связаны, например, со словом «банк», которое в автоматическом режиме приводилось к начальной форме слова «банка», а также с именами и фамилиями земских гласных. Ошибки лемматизации были исправлены, а омонимичные ряды проверены по контексту встречаемости. Тексты были со- хранены в формате, необходимом для работы в программе для анализа текстов AntConc с кодировкой Юникод – UTF-8.

Сведения о размере корпусов представлены далее:

Таблица 1

Корпус журналов Московского губернского земского собрания (первое трехлетие)

|

Год |

Месяц |

Число слов |

|

1865 |

Октябрь |

116830 |

|

1866 |

Март |

70464 |

|

1866 |

Декабрь |

120735 |

|

1867 |

Сентябрь |

50883 |

|

1868 |

Январь |

136757 |

|

1868 |

Май |

60525 |

|

1868 |

Декабрь |

134876 |

Таблица 2

Корпус журналов Санкт-Петербургского губернского земского собрания (первое трехлетие)

|

Год |

Месяц |

Число слов |

|

1865 |

Ноябрь-декабрь |

10160 |

|

1867 |

Январь |

5053 |

|

1868 |

Июнь |

8920 |

|

1868 |

Декабрь |

24446 |

Таблица 3

Корпус журналов Пермского губернского земского собрания (первое трехлетие)

|

Год |

Месяц |

Сессия |

Число слов |

|

1870 |

Июнь |

1-я чрезвычайная |

11605 |

|

1870 |

Декабрь |

1-я очередная |

52234 |

|

1871 |

Май |

2-я чрезвычайная |

38909 |

|

1871 |

Декабрь |

2-я очередная |

52660 |

|

1872 |

Май |

3-я чрезвычайная |

18646 |

|

1872 |

Декабрь |

3-я очередная |

44921 |

Одновременно с корпусами на основе журналов губернских земских собраний создавались персональные подкорпуса, содержащие выступления каждого отдельного земского депутата в собрании. Этапы обработки персональных корпусов были аналогичны этапам работы с журналами.

2.2 Списки значимых словоформ. Частотные таблицы

2.3 Визуализация данных частотных таблиц. Картирование данных

3. Анализ карт корпусов журналов губернских земств

Важным этапом исследования стало составление списков значимых словоформ (слов-маркеров). С этой целью была использована программа для лингвистического анализа текстов AntConc. В программу были загружены изучаемые корпуса, созданные на предыдущем этапе на основе текстов журналов Московского, Санкт-Петербургского и Пермского земских собраний, для получения полного списка используемых в корпусах словоформ.

Далее составлялся список слов-маркеров в ходе просмотра полного перечня словоформ корпусов указанных журналов. Было выделено 547 слов-маркеров. Эти слова-маркеры (преимущественно существительные) были проверены на однозначность словоупотребления согласно контексту и распределены по 17 спискам согласно проблемно-тематическому принципу. Каждый такой список содержит словоформы, описывающие конкретное направление земской деятельности.

Следующим шагом стало составление и заполнение частотных таблиц. Персональные тексты были проанализированы исходя из встречаемости слов-маркеров по выделенным тематическим блокам, а затем были составлены частотные таблицы, содержащие данные о количестве и встречаемости слов-маркеров (согласно 17 спискам) в целом в корпусах текстов исследуемых губерний, а также в персональных подкорпусах текстов каждого земского депутата.

В частотных таблицах зафиксировано значение и количество словоформ: 1) по данным каждого журнала; 2) по данным всего корпуса или подкорпуса текстов журналов трехлетия. Автоматизация процесса поиска ключевых слов достигалась на основе инструментария программы AntConc, которая позволяет осуществлять поиск по спискам с возможностью экспорта результатов (значений и частот) во внешние приложения. Кроме того, были составлены частотные таблицы с целью анализа отдельных направлений для более детального содержательного анализа с комбинированием слов-маркеров в списках по более узкоспециализированной тематике в границах крупного направления.

На основе материала частотных таблиц были составлены два типа карт: 1) карты по данным корпусов текстов журналов Московской, Санкт-Петербургской и Пермской губерний и 2) персональные карты по данным подкорпусов текстов каждого депутата изучаемых губернских земских собраний. Персональные карты были загружены на индивидуальные веб-страницы, посвященные гласным и их характеристикам, на специально созданном ресурсе «История земского самоуправления» (История земского…).

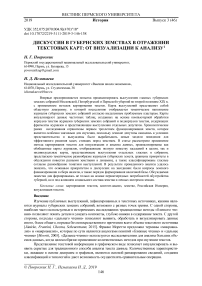

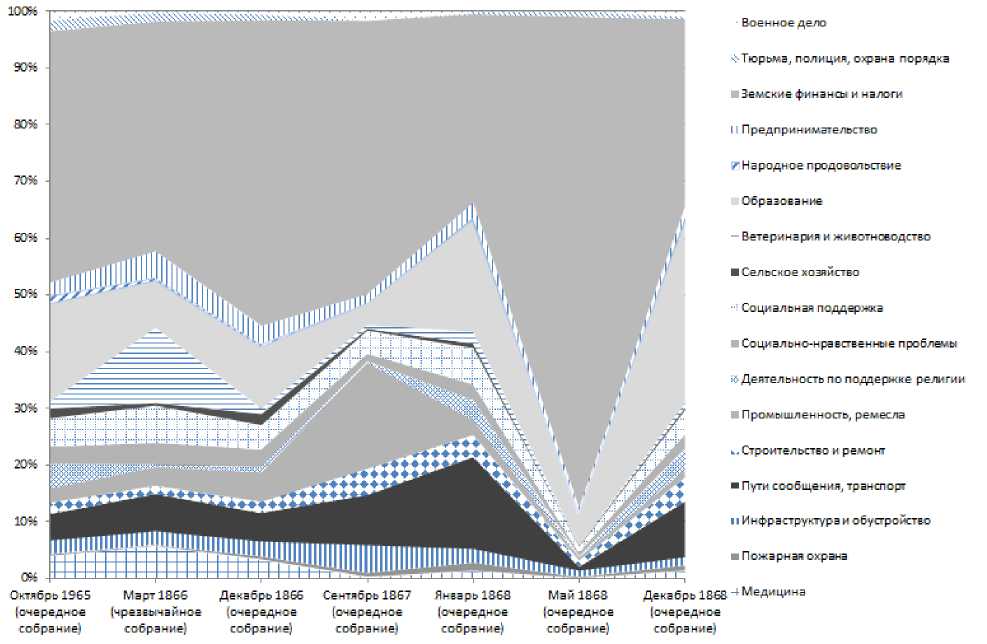

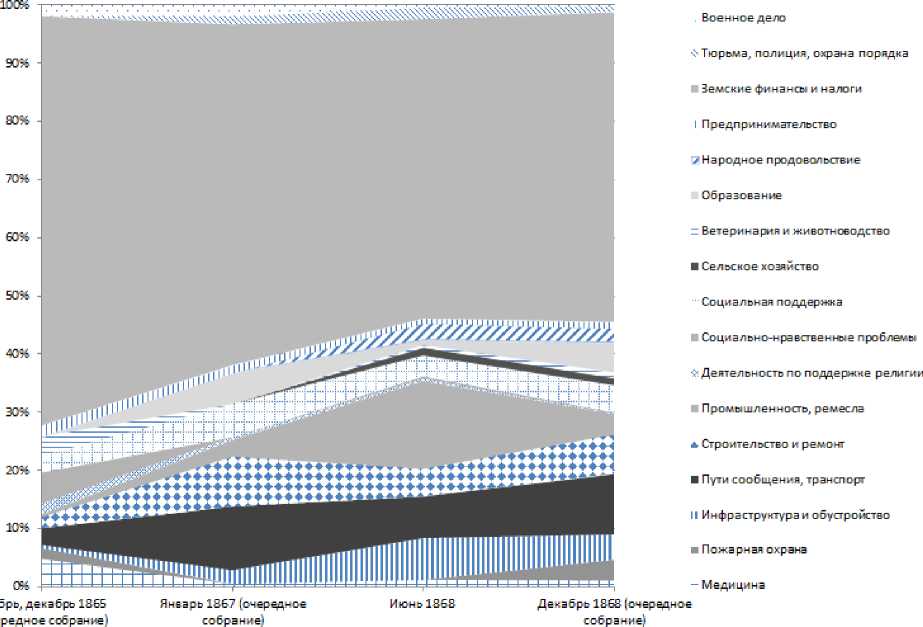

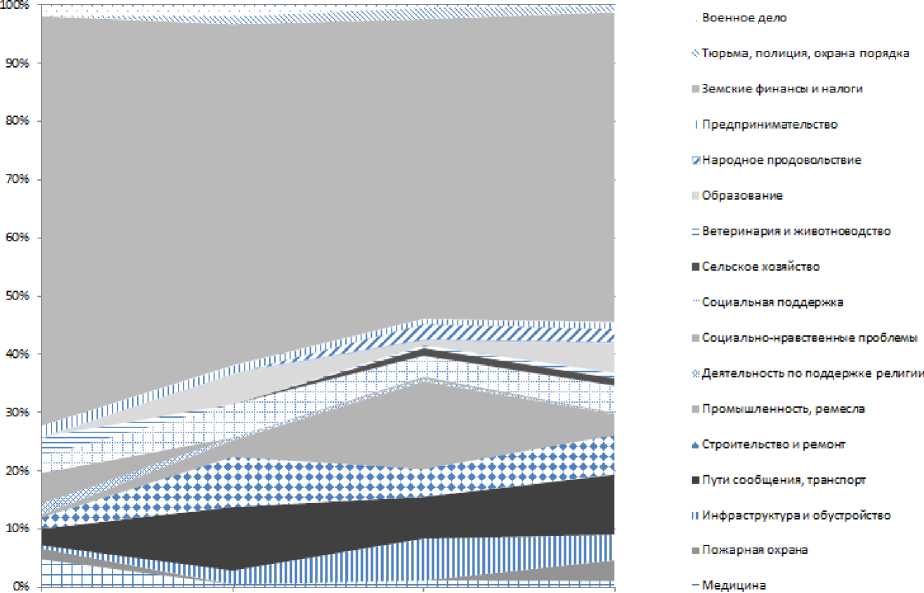

Карта представляет собой областную диаграмму, отражающую встречаемость слов-маркеров в тематических списках согласно распределению по журналам указанного корпуса (см. рис. 1–3). На оси Y представлено тематическое распределение этих слов на оси Х – выступления на сессии (в журнале) собрания на протяжении трех лет). Аналогичным образом построены персональные карты – в виде областной диаграммы, на которой фиксируются частотные данные о выступлениях каждого депутата в собрании.

На рис. 1–3 представлены карты тематического распределения частоты слов-маркеров по данным корпусов журналов Московского, Санкт-Петербургского и Пермского губернских земских собраний в первое трехлетие деятельности.

Рис. 1. Карта тематического распределения по данным корпуса текстов журналов Московского губернского земского собрания (1865–1868)

Рис. 2. Карта тематического распределения по данным корпуса текстов журналов Санкт-Петербургского губернского земского собрания (1865–1868)

Ноябрь, декабрь 1865 Январь 1867 (очередное Июнь 1868 Декабрь 1868 (очередное

(очередное собрание) собрание) собрание)

Рис. 3. Карта тематического распределения по данным корпуса текстов журналов Пермского губернского земского собрания (1865–1868)

Карты тематического распределения по данным полных корпусов текстов журналов позволяют оценить приоритеты в работе собраний на основе распределения внимания к тем или иным вопросам. Так, по картам видно, что приоритетными в обсуждении были не конкретные виды социально-экономической деятельности, а воспроизводство собственных земских активов - развитие земских финансов, земского налогообложения (сюда также входят вопросы взыскания долгов по недоимкам и другие, тематически близкие им). При этом Московское и Санкт-Петербургское губернские земские собрания отводили этим вопросам более половины своего времени практически на каждой сессии.

По картам можно проследить, каким направлениям уделялось внимание постоянно. Судя по визуализированной на основе карт информации, проблема развития путей сообщения и транспорта являлась значимой и постоянно обсуждаемой во всех рассматриваемых губернских земствах. Кроме того, Московское губернское земство постоянно обсуждало вопросы развития образования, а Санкт-Петербургское сосредоточивалось больше на дискуссиях о строительстве и ремонте и социальной поддержке населения. Пермское губернское земство свое внимание распределило более равномерно: вопросы, касающиеся образования, ветеринарии и животноводства, социальной поддержки, промышленности и ремесел, строительства и ремонта, путей сообщения и транспортной системы, инфраструктуры и благоустройства, а также медицины, поднимались в собраниях регулярно. Это может свидетельствовать о более продуманном подходе к формированию повестки заседаний для эффективного обсуждения более широкого круга проблем и последующего их решения.

Карты позволяют выяснить, какие проблемы рассматривались периодически, а какие - в зависимости от ситуации. Так, в Московском собрании такими были проблемы промышленности, ветеринарии и медицины, а в Санкт-Петербургском - проблемы образования и развития промышленности и ремесел.

Анализа карт дает возможность судить об организации, повестке собраний и проведении специализированных, тематических сессий. Так, повестка собраний Пермского губернского земства выглядит более сбалансированной и практически все ее вопросы активно обсуждались гласными.

4. Анализ персональных подкорпусов

Визуализация указанных журналов на основе карт позволяет выявить приоритеты в дискуссиях и оценить соотношение обсуждаемых земскими гласными тем в рамках каждой сессии, а также в динамике на протяжении трехлетия. Карты, построенные на основе данных персональных подкорпусов, обеспечивают возможность оценки участия каждого депутата в обсуждениях. По персональным картам можно судить о тематическом разнообразии и наполненности речи той или иной тематикой, изменении внимания к темам в разные периоды, а также сравнить содержательность выступлений отдельных гласных с полной повесткой заседаний согласно данным карты всего корпуса текстов журналов конкретной губернии.

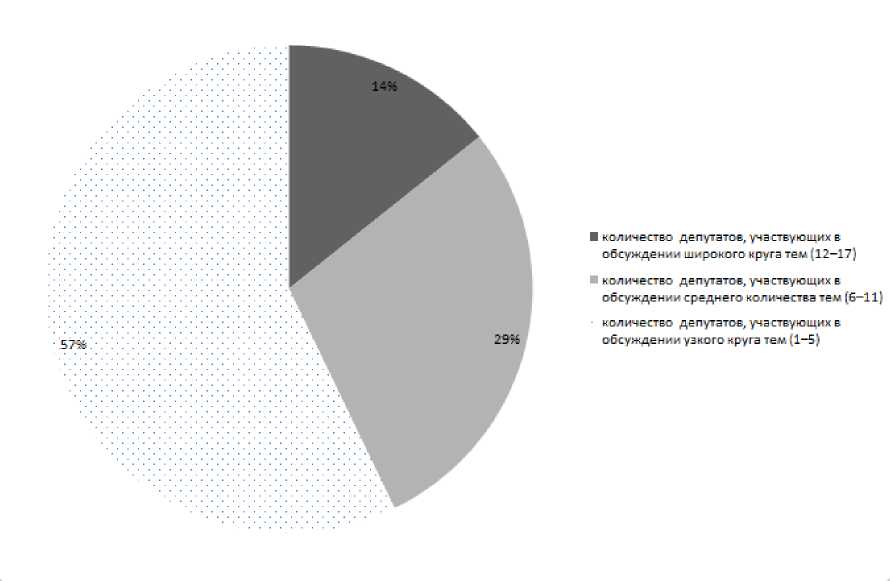

На основании количественных характеристик удалось классифицировать депутатов земств согласно их выступлениям на собрании по разнообразию тем. Исходя из анализа частотных таблиц было выделено три группы гласных по разнообразию тем, которые они поднимали на собраниях. Это депутаты, участвующие в обсуждении: 1) широкого круга тем (12-17); 2) среднего количества тем (7-12) и 3) минимального количества тем (1-6).

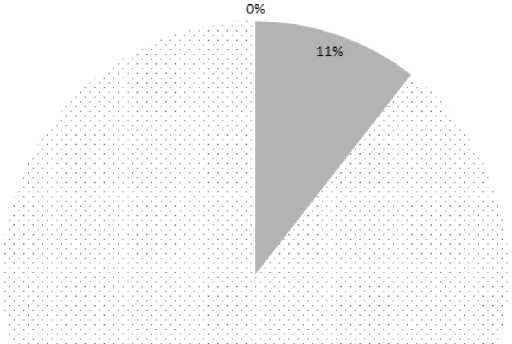

На рис. 4-6 показано распределение гласных Московского, Петербургского и Пермского губернских земств в соответствии с широтой обсуждаемой в собраниях тематики.

-

■ количество депутатов, участвующих в обсуждении широкого круга тем (12—17)

количество депутатов, участвующих в обсуждении среднего количества тем (6-11)

количество депутатов, участвующих в обсуждении узкого круга тем (1-5)

Рис. 4. Распределение гласных Московского губернского земства по количеству озвученной тематики в собраниях за трехлетие (1865–1868 гг.)

-

■ количество депутатов, участвующих в обсуждении широкого круга тем (12-17)

-

■ количество депутатов, участвующих в обсуждении среднего количества тем (6-11)

количество депутатов, участвующих в обсуждении узкого круга тем (1-5)

Рис. 5. Распределение гласных Санкт-Петербургского губернского земства по количеству озвученной тематики в собраниях за трехлетие (1865–1868 гг.)

Рис. 6. Распределение гласных Пермского губернского земства по количеству озвученной тематики в собраниях за трехлетие (1870–1872 гг.)

Как видно из представленных диаграмм, большинство гласных в своих выступлениях охватывали узкий круг тем. Этот факт можно объяснить частичной ротацией земских гласных, посещаемостью собраний, которые ограничивали возможности для выступлений. Кроме того, среди гласных, обсуждавших узкий круг тем, были священнослужители, учителя, врачи, а также приглашенные эксперты, интересующихся близкими им вопросами, вызывающими их активность. Например, карта выступлений И.И. Моллесона, земского врача, первого санитарного врача в России, показывает, что предметом его интереса в основном была тема, связанная с его профессиональной деятельностью, хотя он участвовал также в обсуждении вопросов о инфраструктуре и обустройстве губернии , строительстве и ремонте, сельском хозяйстве. Следует отметить, что И.И. Моллесона пригласили для рассмотрения вопроса об устройстве ветеринарной части в губернии и составлении проекта школы ветеринарных фельдшеров. Помимо того, он ходатайствовал о выделении средств на учреждение санитарной комиссии в г. Перми (Журналы 2-го очередного …, 1871, с. 139), участвовал с другими врачами и ветеринарами в обсуждении вопросов о предотвращении падежа скота, а также представил отчет о том, какие фельдшеры нужны земству, и т.д.

Гласные, выступавшие по широкому кругу вопросов, составляли меньшинство в Московском и Пермском губернских земствах, а в Санкт-Петербургском совсем отсутствовали.

На начальных этапах проведения исследования нами было выдвинуто предположение о существенном влиянии профессиональных характеристик гласных на участие гласных в дискуссиях, которое нене подтвердилось, в частности не удалось установить прямую зависимость между профессиональной принадлежностью или опытом работы гласного вне земства и приоритетом тем, в обсуждении которых он участвовал.

Карты большинства подкорпусов показывают разнообразие тем, затронутых на заседаниях в это трехлетие. Однако была выявлена ситуация, когда группа депутатов пыталась решить за счет земства вопросы экономического характера, которые напрямую были связаны с личными интересами гласных и входили в число приоритетных для обсуждения. Так, в Пермском губернском земском собрании рассматривался вопрос о разделении обязательных повинностей в том числе дорожных, на губернские и уездные. В связи с этим возникла необходимость уточнить, к какому виду повинностей: губернским, уездным или государственным – отнести содержание Сибирского тракта – старинного сухопутного маршрута. В обсуждениях этого вопроса участвовали В.В. Расов (гласный губернского и Кунгурского уездного земских собраний), Д.А. Огродзинский (представитель графини Н.А. Стенбок-Фермор, Екатеринбургский уезд), Д.Д. Смышляев (гласный губернского и Ирбитского уездного земских собраний), М.И. Любимов (гласный губернского и Пермского уездного земских собраний).

Сибирский тракт пролегал через города Пермской губернии – Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург и этот вопрос был важным для гласных. В докладе редакционной комиссии губернскому собранию об окончательном разделении обязательных повинностей на губернские и уездные отмечено: «Сибирский же тракт, единственный путь, соединяющий Европейскую и Азиатскую Россию, по которому, кроме миллионных грузов и сотен тысяч проезжающих, следует еще ежегодно от 10/т. до 15/т. ссыльных из всех Великороссийских губерний, – не имел и в настоящее время не имеет пособия от казны. Вот те основания, по которым, по мнению Комиссии, необходимо немедленное ходатайство пред правительством об отнесении Сибирского тракта на государственный земский сбор» (Журналы 2-го очередного …, 1872, с. 166).

На это обсуждение отреагировали пермские предприниматели, в том числе пароходчики, например, гласный М.И.Любимов, семья которого владела пассажирским и буксирным пароход-ствами, обеспечивала доставку грузов до всех пристаней Камы и Волги, и который возглавил семейное дело – пароходство «Иван Любимов и Kо», и другой гласный – А.Ф. Поклевский-Козелл, открывший первое судоходное предприятие в Сибири «Пароходство А.Ф. Поклевского-Козелл и Ко». Кроме того, все они занимались торговлей, например, В.В. Расов вел торговлю и владел кожевенным промыслом, А.Ф. Поклевский-Козелл занимался виноторговлей, И.М. Любимов продавал «пермскую» соль, Д.А. Огродзинский представлял интересы графини Стенбок-Фермор, которая владела заводами и приисками в Верх-Исетском горном округе Пермской губернии и др.

Следует обратить внимание на то, что указанная тема, не исчерпывала интересы упомянутых земских депутатов. Все они обсуждали вопросы медицины, ветеринарии и животноводства, образования. Так, В.В. Расов выступал и по вопросам медицины (лечение заразных болезней), ветеринарии и животноводства (конюшни под управлением земства), строительству и ремонту (исправление здания Пермской аптеки), но на обсуждение дорожной повинности пришлась значительная доля его выступлений. В частности, он высказывался и по поводу Гороблагодатского тракта, пролегающего по Кунгурскому уезду от Кунгура до Нижнего Тагила.

Заключение

В результате проведенного анализа удалось показать, что основным приоритетом в дискуссиях на заседаниях были вопросы земского финансирования и сбора налогов, а также порядок формирования налоговой базы. Обсуждаемая повестка дня формировалась не только на основе первоочередных потребностей обустройства губерний, но и под влиянием социального состава земства и личных интересов земцев.

Таким образом, карты, построенные на основе данных частотных таблиц, полученных на основе методов контент-анализа корпусов и подгрупп корпусов текстов, являются эффективным методом визуализации и анализа текстовых данных. Проведение количественного анализа корпусных текстов, построение и анализ карт в сочетании с комплексными методами исследования, в том числе анализ комплекса социокультурных характеристик земских депутатов и их количественных и качественных характеристик деятельности в земском обществе способны дать ответы на фундаментальные вопросы о механизмах и эффективности земской деятельности в целом.

Список литературы Дискуссии в губернских земствах в отражении текстовых карт: от визуализации к анализу

- Давыдова С.Г. Роль земства в развитии кустарной промышленности // Вестник Новгородского филиала Рос. акад. народ. хозяйства и гос. службы. 2014. Т. 1, № 2-1 (2). С. 161-171.

- Долуев И.Ю. Транспортная политика московского губернского земства во второй половине XIX в. // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: История и политические науки. 2016. № 3. С. 53-59.

- Кальсина А.А. Развитие образования и здравоохранения в Пермской губернии в период Первой мировой и Гражданской войн (1914-1919 годы). Пермь: Изд-во Западно-Уральского института экономики и права, 2011. 332 с.

- Кальсина А.А. Образовательная деятельность Пермского земства в начале XX века: вопрос о введении всеобщего начального обучения // ВУЗ. XXI век. 2014. №3. С. 166-174.

- Кобзева Т.А. Экономическая политика земств Среднего Поволжья в контексте развития предпринимательства и рыночных отношений в России во второй половине XIX - начале XX веков. Ульяновск: УлГТУ, 2015. 205 с.

- Коркоран Дж. Политическая культура местного самоуправления: Д. Н. Шипов и Б. Н. Чичерин - два взгляда на природу государственной власти в России // Новая история России. 2014. №1. С. 82-89.

- Корниенко С.И., Ехлакова А.Р. Журналы земских собраний: организация информации на основе информационных систем (на примере Пермской губернии) // Сборники Президентской библиотеки. Сер.: Электронная библиотека. Вып. 8: Цифровые проекты в современной информационной среде. 2018. С. 70-83.

- Корниенко С.И., Масленников Н.Н., Шабалина Д.В. Журналы земских собраний: проблемы создания информационной системы // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: Тр. IX конференции Ассоциации «История и компьютер». М.; Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2005. С.153-165.

- Корниенко С.И., Поврозник Н.Г., Ехлакова А.Р. Социокультурные характеристики гласных первых трехлетий губернских земских собраний Москвы, Санкт-Петербурга и Перми // Власть. 2017. №12. С. 130-136.

- Мясникова И.В., Завьялов А.И. Некоторые аспекты истории развития земской санитарной медицины: к биографии И.И. Моллесона // История медицины. 2017. Т. 4. № 1. С. 27-40.

- Черножуков А.С. Историография истории земского самоуправления в России современного периода // Вестник науки и образования. 2014. №1. С. 22-28.

- Jänicke S., Franzini G., Cheema M. F., Scheuermann G. On Close and Distant Reading in Digital Humanities: A Survey and Future Challenges // The proceedings of the Eurographics Conference on Visualization (EuroVis) / Eds.: R. Borgo, F. Ganovelli, and I. Viola. S. l. 2015. Р. 83-103.

- Moretti F. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London: Verso, 2005. 119 p.