Дистальная эмболия при эндоваскулярных операциях на артериях нижних конечностей

Автор: Майтесян Д.А., Мзоков Х.Т., Папоян С.А., Хазамов Ш.А., Тахтарова М.Р.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия эндоваскулярная хирургия развивается семимильными шагами, данной методикой выполняются операции практически на всех сосудистых бассейнах организма. Однако, несмотря на все преимущества и эффективность эндоваскулярных процедур, данные вмешательства не лишены осложнений. Одно из часто встречающихся осложнений - дистальная эмболия, являющаяся хорошо известным, однако малоизученным осложнением. Оно представляет собой значимую проблему, ухудшающую исход вмешательства и повышающую риск серьезных осложнений, включая острые артериальные тромбозы и ишемию конечности. Своевременное распознавание и эффективное лечение данного осложнения имеет большое значение для предотвращения развития ишемии и сохранения конечности пациента. Однако, в настоящее время нет единого мнения о наилучшей методике лечения острых осложнений дистальной эмболии при эндоваскулярных вмешательствах по поводу заболеваний периферических артерий.Представлен клинический опыт в диагностике и лечении дистальной эмболии. Проведена оценка факторов риска, методов профилактики и тактики лечения данных осложнений. Наблюдения и полученные данные подчеркивают важность ранней диагностики дистальных эмболий и позволяют разработать рекомендации для улучшения клинической практики. Статья будет полезна как специалистам в области ангиохирургии, так и врачам других специальностей, занимающимся лечением сосудистых заболеваний нижних конечностей.

Эндоваскулярные вмешательства на артериях нижних конечностей, атеросклероз артерий нижних конечностей, осложнения эндоваскулярных операций, дистальная эмболизация, стентирование артерий конечностей, ангиопластика артерий конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/140309961

IDR: 140309961 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_139

Текст научной статьи Дистальная эмболия при эндоваскулярных операциях на артериях нижних конечностей

Дистальная эмболия (ДЭ) является одним из достаточно часто встречающихся, однако недооцененных осложнений эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей [1]. Оно возникает вследствие дислокации тромботических или атероматозных масс в дистальное русло и может вызвать острую ишемию конечности с угрозой ее потери. Частота встречаемости клинически значимых случаев варьирует от 1 до 5% [2]. По словам Allie D.E.: «Риск ДЭ начинается с пункции иглой и уве- личивается с каждым проводником, катетером, баллоном и манипуляцией с устройством» [3].

Факторами риска развития ДЭ являются мягкие атероматозные или тромботические массы в артериях, неэффективное предварительное лечение антитром-

боцитарными препаратами, неадекватная интраоперационная гепаринотерапия, техника стентирования (резкие движения стента или баллонного катетера, “силовое” проталкивание стента через кальцинированную атеросклеротическую бляшку [1]. Механическая атерэктомия увеличивает риск развития клинически значимой ДЭ >5% [2]. Основой консервативной терапии пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей являются антиагрегантая и гиполипидемическая терапия [4]. Чаще всего ДЭ возникает у пациентов, не получавших антиагрегантную терапию до вмешательства, по сравнению с пациентами с предварительным антиагрегантным лечением (2,1 против 0,6%) и при бедренноподколенном стентировании по сравнению с ангиопластикой без стентирования (2,2 против 0,8%) [5]. Ацетилсалициловая кислота снижает риск сердечно-сосудистых, цереброваскулярных осложнений и летальности у пациентов с заболеваниями периферических артерий [6]. Однако, кло-пидогрел продемонстрировал преимущество перед ацетилсалициловой кислотой. Применение клопидогрела пациентам с атеросклеротическим поражением сосудов более эффективно, чем ацетилсалициловой кислоты, в снижении комбинированного риска ишемического инсульта, инфаркта миокарда и смерти. Общий профиль безопасности клопидогрела по меньшей мере такой же, как у аспирина в средних дозах [7]. Также доказано, что прием статинов снижает риск ДЭ ввиду того, что гиполипидемическая терапия дополнительно стабилизирует атеросклеротическую бляшку с утолщенными фиброзными капсулами и макрокальцификацией [8]. Гиполипидемическая терапия снижает риск сосудистых событий у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей независимо от исходного уровня холестерина, способствуют увеличению дистанции безболевой ходьбы [9-10]. Прием статинов также снижает риск потери конечности в течение 30 суток после эндоваскулярного вмешательства на артериях нижних конечностей [11]. Тем не менее, статины не лечат перемежающую хромоту, а увеличение дистанции безболевой ходьбы связано с улучшением качества жизни, следовательно, необходимы дополнительные исследования для разработки методов лечения.

Использование устройств защиты от ДЭ может рассматриваться как метод профилактики при заведомо высоком риске развития данного осложнения. При вмешательствах на общей подвздошной артерии по поводу приустьевых поражений, целесо- образно выполнять баллонную окклюзию контралатеральной общей подвздошной артерии для исключения эмболизации артерий противоположной конечности. В настоящее время используются различные методы лечения ДЭ: чрескожный катетер-направленный тромболизис, чрескожная механическая тромбэктомия, баллонная ангиопластика, открытое хирургическое вмешательство [12].

С 2020 по 2024 гг. в отделении сосудистой хирургии 15 ГКБ им. О.М. Филатова выполнено 235 эндоваскулярных реваскуляризаций нижних конечностей. Средний возраст пациентов составил 67±9,5 лет. Мужчины 76% (179), женщины 24% (56). По тяжести ишемии конечностей пациентов распределили следующим образом: ХИНК 2 Б ст – 21,2% (50), ХИНК 3 ст – 40% (96), ХИНК 4 ст – 38,8% (89). У 5 (2,1%) пациентов рентгенэндоваскулярное вмешательство на артериях нижних конечностей осложнилось ДЭ. В трех случаях ДЭ устранилась тромбаспирацией и дополнена баллонной ангиопластикой, в одном случае выполнялась тромбэмболэктомия, еще в одном случае операция завершена гибридным вмешательством.

Клиническое наблюдение №1

Пациент 60 лет, госпитализирован с жалобами на боль в правой н/к при ходьбе 50 м. Из анамнеза известно, что болеет атеросклерозом артерий нижних конечностей 1,5 года. На догоспитальном этапе антиагрегантную и гиполипидемическую лекарственную терапию не получал.

При поступлении: обе н/к обычной окраски, теплые на ощупь. Отеков, трофических нарушений нет. Движения и чувствительность сохранены в полном объеме с обеих сторон. Пульсация артерий н/к слева отчетливая на ЗББА, справа - отчетливая в бедренном треугольнике, дистальнее не определяется.

По данным УЗИ артерий нижних конечностей: УЗ-признаки окклюзии правого бедренно-подколенного сегмента. ЛИД 0.38/0.38//0.88/1.0.

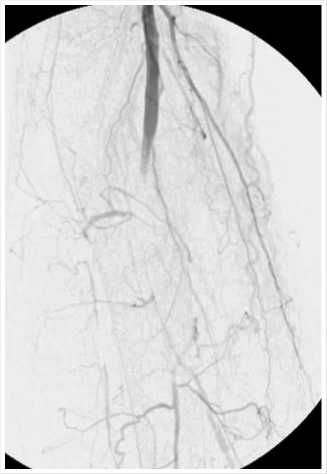

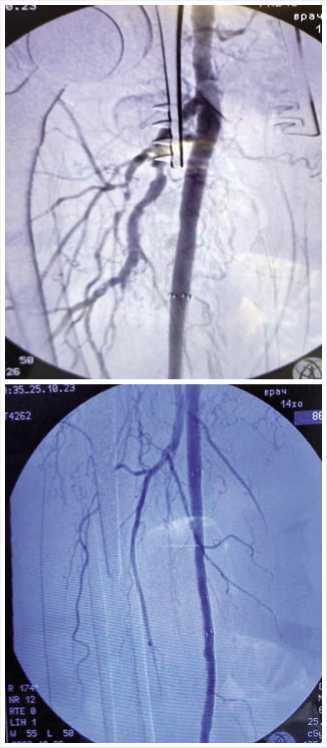

По данным КТ-ангиографии: Окклюзия нижней трети правой ПБА (поверхностная бедренная артерия) и проксимального сегмента ПоА (правой подколенной артерии). Стенозы средней трети правой ПБА, правой ЗББА (задняя большеберцовая артерия), правой МБА (малоберцовая артерия), левой ПББА (передняя большеберцовая артерия) (Рис. 1, 2).

После лабораторно-инструментального дообследования и предоперационной подготовки 12.01.2024 в плановом

Рис. 1. Окклюзия н/3 ПБА, ПоА справа вид сзади (до операции).

Рис. 2. Окклюзия н/3 ПБА, ПоА справа вид спереди (до операции).

порядке взят в операционную. Выполнена механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии стентом SUPERA 6,5 x 150 справа + ТЛБАП ПоА, ЗББА, ПББА, МБА справа. Операция осложнилась дистальной эмболией бифуркации подколенной артерии (Рис. 3).

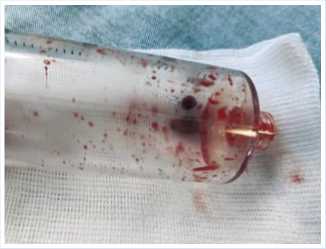

Выполнена аспирационная тромбэктомия c последующей баллонной ан-гиоплатикой ПББА, ЗББА, МБА (Рис. 4).

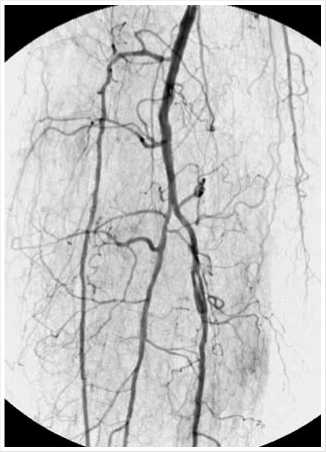

Получен хороший ангиографический результат (Рис. 5).

Рис. 3. ДЭ бифуркации подколенной артерии.

По данным УЗИ артерий нижних конечностей после оперативного лечения: ЛИД 0.88/0.88//0.88/1.0.

Клиническое наблюдение №2

Пациент 72 лет, госпитализирован с жалобами на боль в левой нижней конечности, появление трофических изменений на левой стопе. Из анамнеза известно, что пациент длительно страдает атеросклерозом артерий нижних конечностей. На догоспитальном этапе антиагрегантную и гиполипидемическую лекарственную терапию не получал. Отмечает ухудшение состояния в течение последних 2–3 месяцев, когда появились боль, трофические изменения. При поступлении левая стопа прохладнее правой. В левой пяточной области и пальцах стопы трофические язвы под струпом от 5 мм до 3,8 см. Язвы без воспаления. Пульсации ниже бедренного треугольника слева нет. Движения в суставах сохранены. Чувствительность на стопах снижена. По данным КТ-ангиографии брюшной аорты и артерий нижних конечностей с контрастированием: окклюзия правой ПБА на всем протяжении. Окклюзия левой ПБА в н/3 (Рис. 6, 7).

После лабораторно-инструментального дообследования и предоперационной подготовки 27.09.2023 в экстренном порядке выполнена попытка реканализации левой ПБА. Многочисленные попытки реканализации ПБА были безуспешны. 02.10.2024 повторно взят в операционную, выполнено: баллонная ангиопластика со стентированием по-

Рис. 4. Аспирационная тромбэктомия.

Рис. 5. Ангиографический результат после аспирационной тромбэктомии c баллонной ангиопластикой ПББА, ЗББА, МБА.

верхностной бедренной артерии стентом Supera 6.5 x 200 мм. Операция осложнилась ДЭ артерий голени (Рис. 8), устраненная тромбаспирацией с баллонной ангиопластикой (Рис. 9).

Клиническое наблюдение №3

Пациент 87 лет, госпитализирован с жалобами на боль в левой стопе и голени. На догоспитальном этапе антиагрегантную и гиполипидемическую терапию не получала, принимала апик-сабан 2,5 мг 2 раза в сутки по поводу пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.

При поступлении: левая н/к: голень и стопа с цианотичным оттенком, стопа прохладная. Активные движения в стопе сохранены, чувствительность в стопе несколько снижена. Отеков и трофических нарушений нет. Пульсация артерий сохранена в в бедренном треугольнике, дистальнее не определяется.

Рис. 6. Окклюзия правой ПБА. Окклюзия левой ПБА в н/3 (вид спереди до операции).

Рис. 7. Диффузное поражение артерий обеих голеней.

По данным КТ-ангиографии брюшной аорты и артерий нижних конечностей с контрастированием: картина стеноза верхней брыжеечной артерии; правой ВПА, ПБА; левой ПБА, ПоА. Окклюзия справа общего ствола ЗББА, ПББА, ЗББА; слева ПБА, МБА, ЗББА (Рис. 10, 11).

После лабораторно-инструментального дообследования и предоперационной подготовки 10.09.2024 в экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство: Механическая реканализация, баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии, подколенной артерии, передней берцовой артерии слева. Опера-

Рис. 8. ДЭ артерий голени.

Рис. 10. Стеноз ВПА справа, ПБА с обеих сторон вид спереди (до операции).

Рис. 12. ДЭ в ПББА и ТПС.

Рис. 9. Результат после тромбаспирации с баллонной ангиопластикой.

Рис. 11. Окклюзия ПоА, МБА слева, ЗББА с обеих сторон, ПББА справа.

Рис. 13. Результат после тромбаспирации с баллонной ангиопластикой.

ция осложнилась дистальной эмболией в ПББА и ТПС (Рис 12). Кровообращение восстановлено посредством тромбаспира-ции и баллонной ангиоплатики (Рис. 13).

По данным УЗИ артерий нижних конечностей после оперативного лечения: ЛИД 1.0/1.2//1.0/1.2.

Клиническое наблюдение №4

Пациентка 73 лет, госпитализирована с жалобами на боль в икрах и бедрах при минимальной физической нагрузке и в покое, больше справа. Длительно страдает атеросклерозом артерий н/к. На догоспитальном этапе антиагрегантную и гиполипидемическую лекарственную терапию не получала.

При поступлении: обе н/к обычной окраски, теплые на ощупь. Отека, трофических нарушений нет. Движения и чувствительность сохранены в полном объеме. Пульсация магистральных артерий н/к отчетливая в бедренном треугольнике справа, дистальнее не определяется; слева не определяется на всех уровнях.

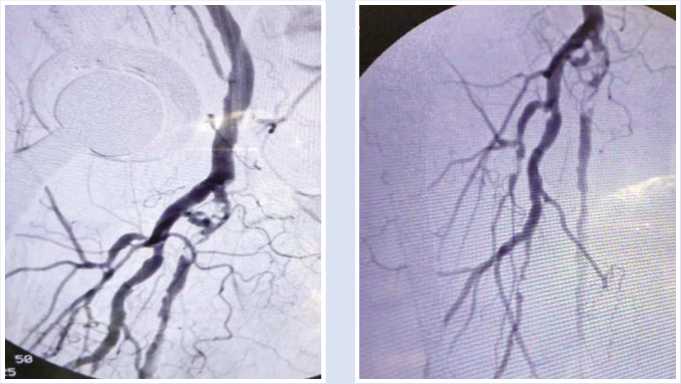

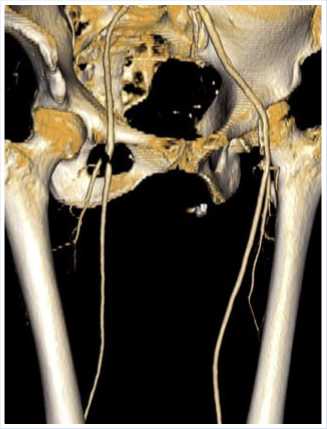

По данным УЗИ артерий нижних конечностей: УЗ-признаки стеноза левого аорто-подвздошного сегмента, окклюзии обоих бедренно-подколенных сегментов (Рис. 14, 15). ЛИД 0.57/0.5//0.71/0.71.

25.10.2023 в плановом порядке пациент взят в операционную, контралатеральным бедренным доступом предпринята попытка реканализации правой ПБА, при которой произошла дислокация атероматозных масс с окклюзией ПБА. Эндоваскулярная реканализация данной зоны не увенчалась успехом, в связи с чем выполнено гибридное оперативное вмешательство: эндартерэктомия из ПБА справа + ТЛБАП и стентирование ОПА слева, ПБА, ПоА справа (Рис. 16–19).

По данным УЗИ артерий нижних конечностей после оперативного лечения: Состояние после эндартерэктомии

Рис. 14, 15. Стеноз левого аорто-подвздошного сегмента, окклюзии обоих бедренно-подколенных сегментов (КТ-ангиография до операции).

Рис. 16, 17. Дислокация атероматозных масс с окклюзией ПБА.

из ПБА справа + ТЛБАП и стентирование ОПА слева, ПБА, ПоА справа. ЛИД 0.6/0.8//0.7/0.6.

Клиническое наблюдение №5

Пациентка 59 лет госпитализирована с жалобами на онемение пальцев левой стопы, боль в покое в левой н/к. В анамнезе стентирование левой ОПА. Через год после оперативного вмешательства отметила ухудшение состояния. Лечилась консервативно. На догоспитальном этапе получала аторвастатин 40 мг в сутки, ацетилсалициловую кислоту 125 мг в сутки.

При поступлении: обе н/к обычной окраски, теплые на ощупь. Движения и чувствительность сохранены. Отека и трофических нарушений нет. Пульсация магистральных артерий справа определяется на всех уровнях, слева отсутствует на всех уровнях.

Обе верхние конечности обычной окраски, теплые на ощупь. Движения и чувствительность сохранены. Отека и трофических нарушений нет. Пульсация магистральных артерий справа определяется на всех уровнях, слева на плечевой артерии, дистальнее не определяется. П/о рубцы после срединной лапаротомии без особенностей

По данным УЗИ артерий нижних конечностей: УЗ-признаки окклюзии левого аорто-подвздошного сегмента. ЛИД: ЛИД 1.0/1.0//0.29/0.29.

Рис. 18, 19. Результат после эндартерэктомии из ПБА справа + ТЛБАП и стентирование ПБА, ПоА справа.

По данным КТ-ангиографии брюшной аорты и артерий нижних конечностей с контрастированием: КТ-картина критического стеноза ОПА слева. Стенозы слева: ОБА, справа ПБА (Рис. 20).

12.01.2024 в плановом порядке выполнено оперативное вмешательство: баллонная ангиопластика ОПА-НПА слева.

В послеоперационном периоде пациентка стала отмечать болевой синдром в правой н/к.

По данным КТ-ангиографии диагностирована окклюзия бифуркации ОБА справа (Рис. 21).

В экстренном порядке выполнено открытое оперативное вмешательство: Тромбэктомия из ПБА, ГБА справа. Получен хороший результат (Рис. 22).

По данным УЗИ артерий нижних конечностей: состояние после оперативного лечения: Состояние после тром-бэмболэктомии из ПБА, ГБА справа. ЛИД 0.57/0.64//0.71/0.29.

Рис. 20. Критический стеноз ОПА слева. Стеноз ОБА слева, ПБА справа.

Рис. 21. Окклюзия бифуркации ОБА справа.

Рис. 22. Ангиография после тромбэмболэктомии ПБА и ГБА справа.

Заключение

Восстановление кровообращения было достигнуто в 100% случаев. Механическая тромбаспирация и хирургическое вмешательство являются эффективными методами лечения ДЭ, позволяющими добиться хороших результатов. При этом, по нашему мнению, при эмболии бифуркации бедренной артерии, открытое вмешательство более предпочтительно, так как позволяет избежать фрагментации тромботических и атероматозных масс и предотвратить микроэмболические ливни.

При вмешательствах на общей подвздошной артерии по поводу приустьевых поражений, рекомендуется выполнять баллонную окклюзию контралатеральной общей подвздошной артерии для исключения эмболизации артерий противоположной конечности. Так же при подобных вмешательствах необходимо выполнять ангиографию артерий обеих конечностей.

Всем пациентам необходимо предварительное назначение адекватных доз статинов и антиагрегантной терапии.

Дуплексное сканирование артерий позволяет визуализировать тромботический компонент в артерии, у таких пациентов возможно выполнение тромбаспи-рации с последующей баллонной ангио-платикой/стентированием, что, вероятно, может снизить риск дистальной эмболии. У пациентов, которым выполняется атерэктомия рекомендовано использовать устройства защиты от ДЭ.

Также стоит отметить важность завершения любого эндоваскулярного вмешательства ангиографией дистального русла.

Своевременная диагностика и агрессивная тактика лечения ДЭ с применением всех доступных методов лечения демонстрируют хорошие клинические результаты и способствуют сохранению конечности.

Дальнейшее совершенствование эндоваскулярных методик и внедрение новых технических решений будут способствовать дальнейшему улучшению непосредственных и отдаленных результатов эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей.