Дистанционная термография и анализ зрачковых реакций в диагностике первичной открытоугольной глаукомы

Автор: Лопатинская Н.Р., Каменских Т.Г., Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Вагарин А.Ю., Сагайдачный А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнительный анализ результатов дистанционной термографии, ультразвуковой допплерографии и зрачковых реакций у больных с первичной открытоугольной глаукомой на различных стадиях заболевания при компенсированном внутриглазном давлении. Материал. Обследовано 129 пациентов (216 глаз) с диагнозом ПОУГ на различных стадиях заболевания (основная группа). Внутриглазное давление было нормализовано ме-дикаментозно или сочетанием медикаментозной терапии с лазерной операцией. В контрольную группу вошли пациенты с начальной и незрелой возрастной катарактой аналогичного возрастно-полового состава — 30 пациентов (52 глаза). Всем пациентам проведены тепловизионные, допплерографические исследования, а также исследование реакции зрачка на свет. Результаты. Выявлено, что значение температуры области открытой глазной щели у больных ПОУГ коррелирует с показателями гемодинамики в центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях. Кроме того, отмечается уменьшение показателей зрачковых реакций при прогрессировании глаукомной оптической нейропатии. Заключение. Данные дистанционной термографии, ультразвуковой допплерографии, видеорегистрации зрачковых реакций отличаются у больных с различной стадией глаукомного процесса. Это позволяет использовать данные методы для мониторинга состояния органа зрения у больных с первичной открытоугольной глаукомой

Глаукома, дистанционная термография, зрачковые реакции

Короткий адрес: https://sciup.org/14917514

IDR: 14917514

Текст научной статьи Дистанционная термография и анализ зрачковых реакций в диагностике первичной открытоугольной глаукомы

Адрес: 410000, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 59/65, кв. 166.

Тел.: 8 904 2448185.

мирной организации здравоохранения (2010 г.), количество больных глаукомой в мире составляет около 100 млн человек, а в Российской Федерации — более 1 млн человек. Глаукома составляет более 20% в структуре инвалидности по зрению. В России уровень слепоты вследствие глаукомы за последние 10

лет вырос почти в 3 раза: с 8 до 22 человек на тысячу населения, а инвалидность вследствие глаукомы составила около 150 тыс. человек [1].

Значительная роль в патогенезе открытоугольной глаукомы принадлежит ишемии заднего отрезка глаза, связанной с сосудистыми нарушениями в глазном яблоке [2]. Кровообращение заднего отрезка глаза в значительной степени зависит от состояния внутриглазных сосудов, которые питают и диск зрительного нерва [3]. Исследования, проведённые рядом авторов, показывают, что при глаукоме наблюдается снижение пиковой систолической и конечной диастолической скорости кровотока и повышение индекса сопротивления в глазной артерии [4], центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях [5].

Снижение объёмного кровотока в сосудистом бассейне глаза, как правило, сопровождается понижением температуры различных его отделов [6]. Так, в литературе имеются данные о положительной корреляции состояния гемодинамики сосудов заднего отрезка глаза и его температуры [7].

В офтальмологии применяется дистанционная термография, которая используется как для диагностики опухолей глаза и эндокринной офтальмопатии, так и для определения активности воспаления увеального тракта.

Дистанционная термография позволяет определять температурные колебания исследуемой области, возникающие в результате изменения регионального кровотока или метаболизма, в динамике. Достоинствами данного метода являются неинвазив-ность, безопасность и высокая чувствительность. Современные термографы обладают, с одной стороны, высоким пространственным разрешением, а с другой — высокой скоростью получения термограмм. Все это в совокупности позволяет одновременно измерять температуру различных анатомических областей и разрабатывать диагностические методики, основанные на анализе температуры исследуемой области, изменяющейся во времени, в том числе под воздействием нагрузочных факторов.

Ишемия глазного яблока при глаукоме приводит к изменениям как заднего, так и переднего отрезка. Трофические изменения в радужке при глаукоме носят возрастной характер, но они появляются раньше и прогрессируют быстрее. Они выражаются в диффузной атрофии зрачкового пояса в сочетании с деструкцией пигментной каймы, а на поздних стадиях — в изменении калибра сосудов и микроаневризмах по данным флюоресцентной иридоангиографии [8]. Дистрофические изменения в радужной оболочке у больных с глаукомой могут служить в известной мере показателем степени поражения дренажной системы глаза. Очевидно, что данные изменения в радужной оболочке могут повлиять на зрачковые реакции. В литературе описана методика пупиллогра-фии [9], использующаяся у пациентов с различными воспалительными заболеваниями глаз и с артифаки-ей. При этом анализ реакции зрачка на свет при первичной открытоугольной глаукоме на той или иной стадии нам не встречался.

Цель: провести сравнительный анализ результатов дистанционной термографии, ультразвуковой допплерографии и зрачковых реакций у больных с первичной открытоугольной глаукомой на различных стадиях заболевания при компенсированном внутриглазном давлении.

Методы. Было обследовано 129 пациентов (216 глаз) с установленным диагнозом ПОУГ на различ- ной стадии заболевания (основная группа): с ПОУГ I стадии — 56 глаз, II стадии — 55 глаз, III стадии — 55 глаз, IV стадии — 50 глаз. Возраст обследованных составил от 55 до 78 лет, из них 46 женщин и 24 мужчины. Внутриглазное давление (ВГД) нормализовано медикаментозно в 134 глазах. В 82 глазах ВГД нормализовано с помощью лазерной операции (лазерная трабекулопластика), произведённой не позже чем за месяц до обследования, в сочетании с медикаментозным гипотензивным лечением. Истинное внутриглазное давление (P0) составило 15,8±1,1 мм рт. ст.

В качестве контрольной группы взяты пациенты с начальной и незрелой возрастной катарактой — 30 пациентов (52 глаза). Возраст всех обследованных лиц контрольной группы составил от 59 до 76 лет, из них 7 мужчин и 11 женщин. Критерием исключения явилась тяжелая сосудистая патология (артериальная гипертензия 3-й стадии, инфаркт миокарда в течение последнего года, тяжелая артериальная окклюзия сосудов бассейна общей сонной артерии), а также патология щитовидной железы. Кроме того, в исследование не включались пациенты, перенесшие травмы глаз, увеит, операции по поводу глаукомы и катаракты, пациенты, получающие лекарственные препараты, содержащие пилокарпин, т.к. все эти факторы могут повлиять на моторные способности радужки, а значит, и на зрачковые реакции.

Всем пациентам проводились следующие обследования: тонометрия (тонограф ТНЦ-100), периметрия (у пациентов с I стадией ПОУГ на компьютерном периметре Synemed обнаружены скотомы в зоне Бьеррума; у пациентов со II стадией — сужение поля зрения более чем на 10° с верхненазальной стороны, у лиц с III стадией ПОУГ — сужение до 15° и более с различных сторон), ультразвуковая допплерография (медицинский ультразвуковой диагностический комплекс Voluson 730 Pro) с исследованием кровотока в центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), термографическое исследование (тепловизионная камера FLIR Systems ThermaCAM SC3000) с разрешением ИК-матрицы 320×240 пикселей, а также исследование зрачковых реакций с помощью программного комплекса ATest.

В ходе ультразвуковой допплерографии регистрировалась максимальная (систолическая) скорость кровотока (Vmax), минимальная (диастолическая) скорость (Vmin) и индекс резистентности (Ri) в центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях.

Термографическое обследование проводили в положении пациента сидя, во фронтальной проекции. Во время исследования обеспечивались стабильные условия окружающей среды с температурой около 23°С. Адаптация пациента к лабораторным условиям длилась 10 минут. До исследования исключались: инъекции, приём вазоактивных препаратов, физиотерапевтические процедуры. Во время тепловизионной съёмки выделяли на термограммах зону интереса: зону открытой глазной щели (зона 1), и зону в области верхнего века (при закрытых глазах) — зона 2, в которых измерялась средняя температура. С целью объективизации результатов осуществляли динамическую тепловизионную съемку полного цикла закрытия и открытия век и измеряли температуру области роговицы и склеры в конце перед очередным закрытием века, в момент стабилизации температуры поверхности глазного яблока, используя разработанную нами методику [10]. Средняя температура века измерялась в момент времени перед открытием глаз, т.е.

при достижении стабилизации температуры века. При этом учитывалось, что физиологическая разница температур между левым и правым глазом (температурная асимметрия) находится в пределах 0,3ºС.

Зрачковые реакции исследовались с помощью видеокамеры USB PC Camera 301P (WDM), видеосигнал с которой обрабатывался с помощью программного комплекса ATest. Исследование производилось в положении пациента сидя. С целью оптимизации процесса видеосъемки реакций зрачка камера крепилась к шлему на голове пациента и перемещалась в зависимости от обследуемого глаза. Объективность получаемых результатов обеспечивалась одинаковыми условиями видеосъёмки: всем обследуемым пациентам на голове фиксировалась ширма из черной ткани, благодаря которой глаза пациентов находились в условиях абсолютной темноты, исключалось воздействие любых посторонних источников света. Видеорегистрация зрачковых реакций на свет осуществлялась на определенных параметрах светового импульса, источник которого встроен в видеокамеру. Длительность светового импульса составила 100 миллисекунд (мс), время контроля реакции зрачка 500 мс. В ходе одной серии видеорегистрации производилось 6 замеров на указанных параметрах светового импульса, после чего автоматически рассчитывался средний результат теста. В ходе исследования фиксировались следующие показатели: Тс — время сужения зрачка (мс); Тр — время расширения зрачка (мс), Kr — коэффициент реципрокности (Тр/Тс), Dc — процентное изменение диаметра зрачка (%).

Применяли методы статистического анализа: корреляционный, регрессионный, определяли среднее значение, ошибку среднего, доверительный интервал, стандартное отклонение. Достоверность различий всех получаемых результатов оценивалась с использованием параметрического критерия Стьюдента при p<0,05.

Результаты. По результатам статистической обработки наибольшее снижение кровотока по сравнению с контрольной группой отмечалось у пациентов с далеко зашедшей и терминальной глаукомой, что не противоречит данным других исследований. Гемодинамические показатели у больных с ПОУГ представлены в табл. 1.

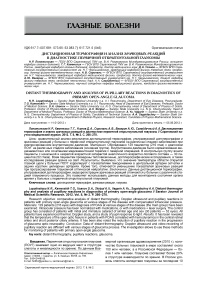

Для контрольной группы и групп пациентов с различными стадиями первичной открытоугольной глаукомы были определены средние значения температуры области открытой глазной щели (зона 1) и средние значения температуры века при закрытых глазах (зона 2), приведенные на рис. 1. Также отмечается тенденция снижения средней температуры зоны открытой глазной щели, наиболее выраженная в III и IV стадии ПОУГ по сравнению с группой контроля.

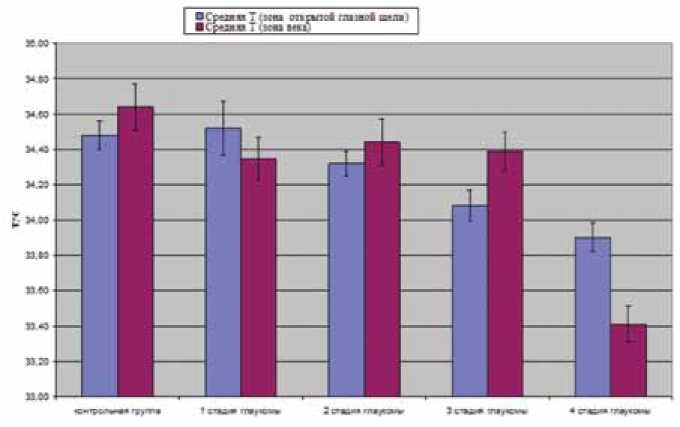

На рис. 2 представлен регрессионный анализ данных средней температуры области открытой глазной щели и индекса резистентности в ЗКЦА по стадиям первичной открытоугольной глаукомы c указанием линейных регрессионных уравнений и достоверности аппроксимации. Рис. 2 демонстрирует наличие между величиной индекса резистентности и величиной температуры зоны открытой глазной щели отрицательной линейной регрессии.

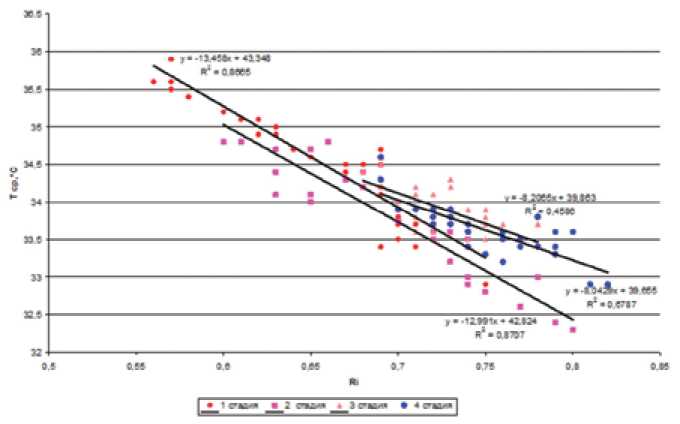

В табл. 2 представлены все полученные результаты исследования реакции зрачка у пациентов с глаукомой различной стадии; при этом можно наблюдать статистически достоверное уменьшение коэффициента реципрокности при увеличении степени тяжести глаукомных изменений, что демонстрирует рис. 3. Процент изменения диаметра зрачка также достоверно убывает от I к IV стадии ПОУГ.

Обсуждение. По мере прогрессирования глаукомной оптической нейропатии при допплерографическом исследовании задних коротких цилиарных артерий и центральной артерии сетчатки регистри-

Таблица 1

Показатели гемодинамики в центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях у больных ПОУГ и пациентов из контрольной группы

|

Стадия ПОУГ Показатель |

Контрольная группа |

I стадия |

II стадия |

III стадия |

IV стадия |

|

Vmax ЦАС (см/с) |

15,15±0,2 |

13,4±0,4* |

11,29±0,1* |

10,03±0,4* |

8,61±0,4* |

|

Vmax ЗКЦА (см/с) |

16,41±0,2 |

14,52±0,1* |

11,63±0,4* |

9,8±0,1* |

8,13±0,4* |

|

Vmin ЦАС (см/с) |

6,97±0,4 |

5,98±0,3* |

4,46±0,4* |

4,22±0,1* |

4,0±0,1* |

|

Vmin ЗКЦА (см/с) |

6,16±0,2 |

5,35±0,1* |

4,12±0,09* |

3,7±0,3* |

3,13±0,1* |

|

Ri ЦАС |

0,6±0,01 |

0,63±0,02 |

0,67±0,02 |

0,72±0,01* |

0,75±0,01* |

|

Ri ЗКЦА |

0,62±0,02 |

0,68±0,01* |

0,72±0,01* |

0,75±0,02 |

0,79±0,02* |

П р и м еч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, p<0,05.

Таблица 2

Показатели зрачковых реакций у больных ПОУГ и пациентов из контрольной группы

|

Стадия ПОУГ Показатель |

Контрольная группа |

I стадия |

II стадия |

III стадия |

IV стадия |

|

Тс (мс) |

1288,29±98 |

1436,73±79 |

1606,46±81 |

1709,29±59 |

1704,36±77 |

|

Тр (мс) |

2233,54±88 |

2366,64±86 |

2396,61±76 |

2098,74±66 |

1655,67±59 |

|

Kr(Тр/Тс) |

1,73±0,08 |

1,64±0,1 |

1,49±0,06* |

1,22±0,07* |

0,97±0,1* |

|

Dc (%) |

19,91±1,31 |

18,02±1,15* |

15,33±0,99* |

11,7±1,54* |

5,19±1,34* |

П р и м еч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, p<0,05.

Рис. 1. Динамика средней температуры у пациентов с ПОУГ на различной стадии

Рис. 2. Линейная регрессия между температурой зоны открытой глазной щели и индексом резистентности в задних коротких цилиарных артериях при ПОУГ различной стадии

Кг(ТрЛс)

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента реципрокности у больных с ПОУГ на различной стадии руется снижение максимальной и минимальной скорости кровотока и увеличение индекса резистентности [6, 7]. Полученные нами данные показывают, что средняя температура зоны открытой глазной щели уменьшается от I к IV стадии ПОУГ. При этом имеются достоверные различия между температурой этой зоны у лиц с I и III, с I и IV, II и III, II и IV, III и IV стадиями заболевания, а также у лиц из контрольной группы и пациентов со II, III и IV стадией ПОУГ. Между температурой зоны 1-й контрольной группы и пациентами с начальной (I) стадией ПОУГ, а также между температурой у больных с I и II стадией заболевания достоверных различий не обнаружено. Температура века меняется от стадии к стадии в меньшей степени.

Значение температуры области открытой глазной щели у больных ПОУГ коррелирует с показателями гемодинамики в центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях. Наибольшая прямая корреляция отмечается между показателем температуры в исследуемой области и максимальной и минимальной скоростью кровотока в ЗКЦА (коэффициент корреляции 0,990 и 0,967 соответственно). Также корреляция наибольшая между показателем температуры этой области и индексом резистентности в ЦАС и ЗКЦА (–0,999 и –0,994 соответственно) — обратная корреляционная связь.

Среди показателей, полученных в ходе видеорегистрации зрачковых реакций, отмечается уменьшение коэффициента реципрокности и процентного изменения диаметра зрачка при прогрессировании глаукомной оптической нейропатии. При этом статистически значимо эти показатели отличаются у пациентов с II, III и IV стадией ПОУГ. Это свидетельствует о прогрессирующем характере дистрофических изменений переднего отрезка глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой.

Заключение. Данные дистанционной термографии, ультразвуковой допплерографии, видеорегистрации зрачковых реакций отличаются у больных с различными стадиями глаукомного процесса. Выявлена значимая корреляция температурных показателей и состояния глазного кровотока. Дистанционная термография и ультразвуковая допплерография могут быть использованы для мониторинга состояния органа зрения у больных с первичной открытоугольной глаукомой. Выявленные нарушения временных характеристик зрачковых реакций позволяют использовать полученные показатели для комплексной оценки степени дегенеративных изменений в зрительной системе при ПОУГ.

Список литературы Дистанционная термография и анализ зрачковых реакций в диагностике первичной открытоугольной глаукомы

- Либман Е.С., Шахова Е.В. Слепота и инвалидность вследствие патологии органа зрения в России//Вестн. оф-тальмол. 2006. Т. 122, № 1. С. 35-37.

- Kaiser H.J., Schoetzau A., Flammer J. Bloodflowvelocities oftheextraocular vessels in patients with hightensionand normal-tension primary open-angle glaucoma//J. Ophthalmol. 1997. Vol. 123. P. 320-327.

- Акопов Е.Л., Нефедова Д.М. Сосудистые факторы риска развития первичной открытоугольной глаукомы//Клиническая офтальмология. 2008. Т. 9, № 2. С. 68-69.

- Measurement of ocular blood flow velocity using colour Doppler imaging in low tension glaucoma/Z. Butt, G. McKillop, С O'Brian [et al.]//Eye. 1995. Vol. 9. P. 29-33.

- Ocular blood flow in healthy and primary open-angle glaucomatous eyes/H. Birinci, M. Danaci, I. Oge [et al.]//Ophthalmologica. 2002. Vol. 206, № 6. P. 434-437.

- Evaluation of ocular surface temperature and retrobulbar harmodynamics by infrared thermograthy and Colour Doppler imaging in patients with glaucoma/F. Galassi, B. Giambene, A. Corvi, G. Falaschi//Br. J. Ophtalmol. 2007. Vol. 91. P. 878-881.

- Is corneal temperature correlated with blood-flow velocity in the ophthalmic artery?/K. Gugleta, UI.S. Org, J. Flammer/[et al.]/Curr. EyeRes. 1999. Vol. 19. P. 496-501.

- Зарубин Г. С, Зубарева Т. В. Организация активного выявления и диспансерного обслуживания больных глаукомой//Методическое письмо. М., 1965. С. 16-17.

- Способ пупиллографии: пат. 2197169 РФ, МПКА61ВЗ/00/И.А. Макаров. № 2000129759/14. заявл. 29.11.2000. опубл. 27.01.2003, Бюл. № 2. 6 с.

- Способ контроля медикаментозного воздействия на состояние глаз: пат. 2415640 (РФ), МПКА61В5/01/Д.А. Усанов, А. В. Скрипаль, Т. Г. Каменских [с соавт]. № 2009132829/14. заявл. 31.08.2009. опубл. 10.04.2011, Бюл. №10.