Дистанционный мониторинг растительного покрова на участке естественной степи в Оренбургской области

Автор: Мячина Ксения Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предлагаются результаты анализа динамики естественного растительного покрова на участке целинной степи в Оренбургской области. В качестве исходных данных использовались спутниковые изображения среднего пространственного разрешения (30 м). За период с 1989 по 2007 гг. в проективном покрытии ключевой территории отмечено 3-х кратное снижение доли класса «густая растительность» и значительное увеличение доли класса «открытая почва».

Степь, естественный растительный покров, дзз, индексы спектральных яркостей

Короткий адрес: https://sciup.org/148203291

IDR: 148203291 | УДК: 502.568:

Текст научной статьи Дистанционный мониторинг растительного покрова на участке естественной степи в Оренбургской области

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Сохранение участков естественных территорий является одной из важнейших проблем промышленных регионов степной зоны. Антропогенные (преимущественно, полевые) ландшафты занимают около 57% площади степей Евразии, а доля сельскохозяйственных угодий составляет, по ландшафтным провинциям, 80-96% [7,8]. Кроме того, часто в степных регионах размещаются объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, что обостряет проблему сохранения природного разнообразия экосистем. Несомненно, что наибольшее внимание необходимо уделять вопросам развития сети особо охраняемых природных территорий, с целью экологической реставрации степи в регионах, где практически не сохранились эталонные участки зональных степных экосистем [7, 8]. Также, наряду с заповедными зонами, подлежащими особому режиму охраны, пока существуют немногочисленные участки натуральных степных территорий, которые можно расценивать как резерваты естественной биоты. В данной работе в качестве ключевого использован район, включающий подобный участок целинной степи.

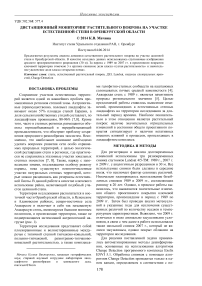

Территория исследования располагается в восточной части Оренбургской области, в Ясненском и Адамовском районах, северо-восточнее села Акжарское и включает в себя так называемую Акжарскую степь, являющуюся бывшим военным полигоном, и прилегающие территории, также не подвергающиеся интенсивной антропогенной нагрузке (рис. 1).

Территория исследования представляет собой плоскоравнинные и волнисторавнинные междуречья с типичной степной типчаково-ковыльной, полынно-типчаковой, разнотравно-типчаковоковыльной растительностью, а также комплекса-

ми галофитно-степных сообществ на каштановых солонцеватых почвах средней каменистости [4]. Акжарская степь с 1989 г. является памятником природы регионального значения [5]. Целью предлагаемой работы ставилось выявление изменений, произошедших в естественных степных ландшафтах на территории исследования за длительный период времени. Наиболее показательным в этом отношении является растительный покров: наличие значительных отрицательных изменений в состоянии общего проективного покрытия сигнализирует о наличии негативных внешних влияний и процессов, происходящих в ландшафтном комплексе.

МЕТОДИКА И МЕТОДЫ

Для регистрации и анализа долговременных изменений использованы три разновременных снимка спутников Landsat 4/5-TM: 1989 г., 2007 г. и 2009 г. с аналогичным разрешением в 30 м. Все используемые снимки были сделаны в середине июля, что исключает фактор сезонных различий. Изначально планировалось использование безоблачных снимков 1989 и 2009 гг., составляющих разницу в 20 лет. Однако, в процессе работы выяснилось, что выявляются значительные изменения общего проективного покрытия ключевой территории, произошедшие в период с 1989 по 2009 гг. Затем был проведен анализ метеоусловий в указанные годы для исключения существенных различий по количеству осадков и температурным характеристикам. Выявлено, что 2009 г. отличался в июле аномально засушливыми условиями, в связи с чем далее в работе использовался также июльский снимок 2007 г., который не являлся засушливым, однако покрыт облаками на территории исследования.

Для решения поставленной задачи применялись автоматизированные методы дешифрирования, основанные на использовании алгоритмов Change Detection программного комплекса Exelis ENVI 5.1. Обработка снимков с помощью алгоритмов Change Detection проводится только в одном канале, определяемом в соответствии с по- ставленной задачей. В качестве такого канала для вычисления разницы между снимками использовались классифицированные изображения, выстроенные путем вычисления нескольких индексов: NDVI, SAVI, NDWI и BSI в модификации, использующей красный и инфракрасный каналы.

Стандартные алгоритмы обнаружения изменений заключаются в вычитании или делении яркостей одного снимка из яркостей другого, при этом, применение функции Change Detection позволяет выполнить качественный и количественный анализ произошедших изменений.

й

§

Й

2-40000

2-18000

Рис. 1. Рельеф территории исследования - равнинные междуречья

Для минимизации погрешностей при вычислении разницы между классифицированными изображениями на этапе предварительной обработки снимков были выполнены их радиометрическая калибровка и атмосферная коррекция. Кроме того, с использованием индекса NDSI [3, 6] составлена маска облаков и теней для снимка 2007 г., примененная затем при обработке также и к снимкам 1989 и 2009 гг. для исключения погрешностей при выявлении разницы между изображениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

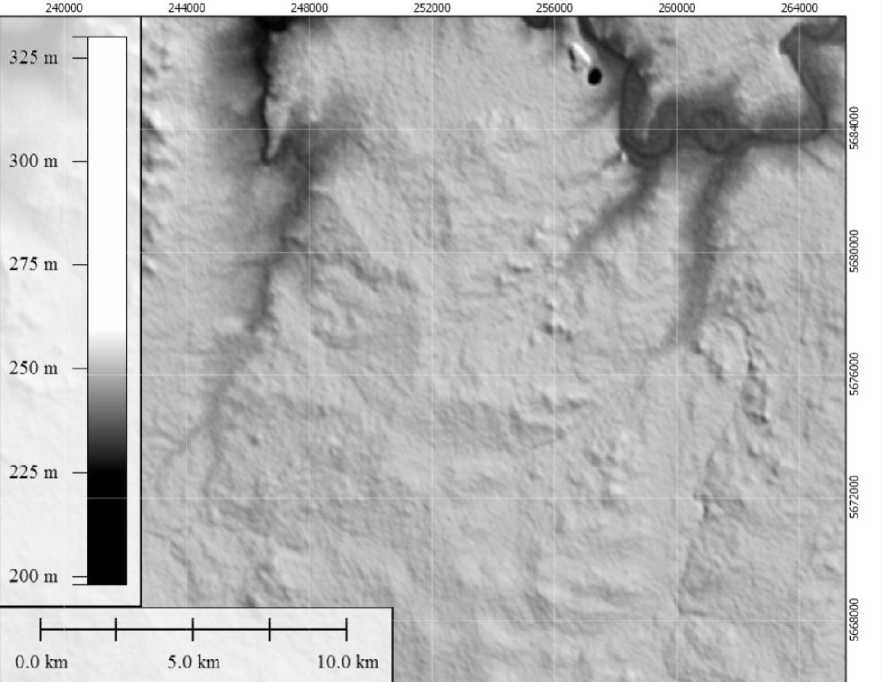

В результате сопоставления разновременных снимков 1998 г. и 2007 г. были получены тематические растры выявленных изменений. На рисунке 2 светлым оттенком обозначены участки, на которых классы растительного покрова 1989 г.

были изменены на класс «открытая почва» в 2007 г.

Сопоставления снимков 1998 г. и 2009 г. дает практически аналогичный результат. И, хотя 2009 г. был аномально засушливым именно в период июня-июля, в связи с чем его нельзя с достоверностью считать показательным, в 1989 г. и в 2007 г. метеорологические условия находились в границах нормы.

В таблице представлены количественные показатели изменений растительного покрова, произошедших на ключевом участке за 18-20 лет. Как видно, площадь класса «открытая почва» увеличилась почти в 20 раз за счет уменьшения площадей классов с растительным покровом. Особенно значительно сократились площади густой травянистой, древесной и кустарниковой растительности (в 3 раза).

Рис. 2. Класс «открытая почва» (обозначен светлым цветом) на снимках 2007 и 2009 гг., образовавшийся на территориях, занятых в 1989 г. растительным покровом

Таблица. Количественные показатели изменения растительного покрова на территории исследования за период с 1989 по 2007 гг.

|

Показатели |

Анализируемые классы ландшафтного покрова |

|||

|

Открытая почва |

Разреженная растительность |

Густая травянистая растительность |

Кустарниковая и древесная растительность |

|

|

Общая площадь каждого класса в начальном состоянии - 1989 г. (га) |

234,45 |

21 796,92 |

10 540,89 |

1 414,17 |

|

Общая площадь каждого класса в конечном состоянии - 2007 г. (га) |

4 917,42 |

24 896,88 |

3 445,38 |

644,40 |

|

Разница между площадями классов в начальном и конечном состояниях (га, %) |

4 682,97 (1997,43 %) |

3 099,96 (14,22 %) |

-7 095,51 (-67,31 %) |

-769,77 (-54,433 %) |

ВЫВОДЫ

Анализ результатов обработки космических изображений за 1989, 2007, 2009 гг. выявил значительную деградацию растительного покрова на указанной территории. Однако, ответить на вопросы, является ли это следствием метеорологических условий или антропогенного пресса (например, выпаса скота), и можно ли говорить об устойчивой динамике и тенденции к опустыниванию возможно лишь после дальнейшего мониторинга территории, результаты которого подтвердят или опровергнут полученные на данный момент результаты.

Работа выполнена в рамках Программы Отделения наук о Земле РАН № 13 «Современное состояние, тенденции развития и параметры экологической устойчивости геосистем Заволжско-Уральского региона» ( № 12-Т-5-1005)

Список литературы Дистанционный мониторинг растительного покрова на участке естественной степи в Оренбургской области

- Abd El-Kawya O.R. Land use and land cover change detection in the western Nile delta of Egypt using remote sensing data//O.R. Abd El-Kawya, J.K. Rodb, H.A. Ismaila, A.S. Sulimana/Applied Geography. 2011. Т. 31. № 2. С. 483-494.

- Karnielia A. Assessing land-cover change and degradation in the Central Asian deserts using satellite image processing and geostatistical methods//A. Karnielia, U. Gilada, M. Ponzetb, T. Svorayc, R. Mirzadinovd, O. Fedorinae/Journal of Arid Environments. 2008. Т. 72. № 11. С. 2093-2105.

- Белова, Е.И. Метод предварительной обработки Landsat 5/7 с изображением снежного покрова//Е.И. Белова, Д.В. Ершов/Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 4. С. 9-14.

- Чибилёв А.А. Географический атлас Оренбургской области. - М.: Издательство ДИК, 1999. 96 с.

- Красная книга почв России: Объекты Красной книги и кадастра особо ценных почв/Науч. ред.: Добровольсткий Г.В., Никитин Е.Д. М.: МАКС Пресс, 2009. 576 с.

- Куулар, Х.Б. Оценка гарей Уюкского хребта на основе данных Landsat//Х.Б. Куулар/Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. № 4. С. 239-244.

- Чибилёв А.А. Ключевые ландшафтные территории Мугоджар как основа сети особо охраняемых природных территорий региона//А.А. Чибилёв, А.В. Шакиров, А.А. Чибилёв/Изв. Самар. НЦ Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 3-2. С. 885-887.

- Чибилёв А.А. Актуальные проблемы экологизации степного землепользования в России//А.А. Чибилёв., С.В. Левыкин/Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2012. № 12. С. 20-23.