Дистракционный остеосинтез костей голени в условиях дефицита/профицита мягких тканей

Автор: Клинцов Е.В., Грищенко Е.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 2 (60), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Ввиду постоянного роста числа пациентов с осложнениями переломов костей голени (остит, остеомиелит, ложный сустав, инфицированный ложный сустав) имеется необходимость в рационализации и совершенствовании методов их лечения.Цель работы - изучение особенностей формирования дистракционного костного регенерата у пациентов с наличием и отсутствием локального инфекционного процесса в кости в условиях дефицита и профицита мягких тканей.Материалы и методы. В ходе одноцентрового ретроспективного исследования отобрано 82 пациента, которым выполнялось замещение дефекта большеберцовой кости по различным методикам в Центре Илизарова в период с 2010 по 2024 года. Средний возраст составил 42 года. Было получено 2 основных группы: 1- в которой выполнялся транспорт костного фрагмента для замещения дефекта с сохранением длины сегмента, 2 - укорочение сегмента с последующим восстановением длины. Изучаемые показатели в группах: относительная величина дефекта (отношение длины дефекта к оригинальной длине сегмента, далее ОВД), объём дистракционного регенерата, минимальный диаметр дистракционного регенерата в одной из проекций, морфометрический тип дистракционного регенерата в классификации Li Ru и возраст пациента. Средняя величина дефекта составила 27,2% (минимальная 12%, максимальная 63%). Все оперативные вмешательства проводились опытными хирургами.„Холостой ход“ убирался на 7-10 сутки. Скорость дистракции до рентгенологического подтверждения расхождения отломков составляла 1 мм/ день и снижалась на амбулаторном этапе лечения до 0,5 мм/сутки.Результаты. Проведена проверка на нормальность распределения признаков во всех группах по Шапиро-Уилку. Далее выполнено сравнение на достоверность различий между пациентами с наличием/отсутствием локального инфекционного процесса, которым выполнялся однотипный способ замещения кости (или транспорт сегмента или укорочение с последующим удлинением).Были выявлены минимальные статистически значимые различия по возрасту и типу типу регенерата по Li у пациентов внутри группы 1. Статистически значимых различий по всем остальным показателям в обеих группах не было выявлено.Результирующими показателями для оценки дистракционного регенерата являются его минимальный диаметр и тип регенерата по Ru Li.

Дистракционный остеосинтез по илизарову, замещение дефекта костей голени, несостоятельный дистракционный регенерат, кровоснабжение дистракционного костного регенерата

Короткий адрес: https://sciup.org/142245481

IDR: 142245481 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-2-19-29

Текст научной статьи Дистракционный остеосинтез костей голени в условиях дефицита/профицита мягких тканей

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

На сегодняшний день существует несколько оперативных способов лечения пациентов с травматическим дефектом костей голени. В частности, для замещения дефекта большеберцовой кости с 1950-х годов используется технология, разработанная Г.А.Илизаровым в различных её вариациях. Как альтернатива, может использоваться ауто-/аллотрансплантация кости как целиком, так и отдельных её участков [ 1 ]. В 2000-х Masqulette et al. Была описана и успешно применяется техника индуцированной мембраны [2]. В большинстве лечебных учреждений наиболее доступной методикой всё ещё остаётся отечественная технология ВЧКДО. Данная технология оптимизируется с момента её разработки, тем не менее при обзоре литературы по запросам, связанным со сравнением различных вариантов замещения костного дефекта по Илизарову данных не было получено, несмотря на то, что технологии в этом году исполняется

-

75 лет. К тому же, нередким остаётся осложнение, связанное с формированием несостоятельного дистракционного регенерата [3-12], что сильно увеличивает сроки лечения и нетрудоспособности, требует больше рабочего времени медицинского персонала, требует дополнительного финансирования и т.д.

Материалы и методы

Исследование является одноцентровым, ретроспективным. Случаями наблюдения являлись истории болезней пациентов старше 20 лет, перенесших резекцию большого участка большеберцовой кости и которым выполнялся дистракционный остеосинтез по Илизарову для восстановления длины и опор-ности голени в период с 2010 по 2024 года.

Было отобрано 82 истории болезни с сериями этапных рентгенограмм. В ходе первичной обработки было исключено 24 случая наблюдения: 8 — отсутствие итоговых рентгенограмм

(пациенты оканчивали лечение по месту жительства), 9 — невозможность измерить длину сегмента (рентгенограммы выполнены без захвата суставных поверхностей, в нескольких случаях невозможно было установить оригинальную длину сегмента), 5 — очень малая величина дефекта (< 5 см), 1-пациент с нейрофиброматозом 1-го типа.

Все пациенты были разделены на 4 группы: 1- пациенты без локальных инфекционных осложнений (ложный сустав большеберцовой кости, травматический дефект кости), которым выполнялось замещение костного дефекта путём транспорта фрагмента, 2- пациенты с локальным инфекционным осложнением (хронический остеомиелит какого-либо участка кости, инфицированный ложный сустав), которым выполнялось замещение костного дефекта путём транспорта фрагмента, 3- пациенты без локальных инфекционных осложнений, которым выполнялось укорочение сегмента с последующим восстановлением длины, 4- пациенты с локальным инфекционным осложнением, которым выполнялось укорочение сегмента с последующим восстановлением длины.

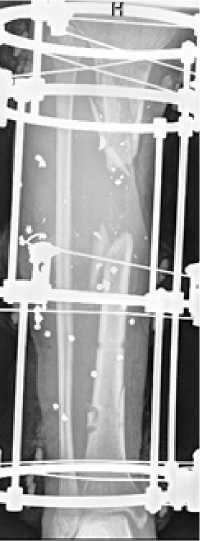

Рисунок 1 — пример укорочения

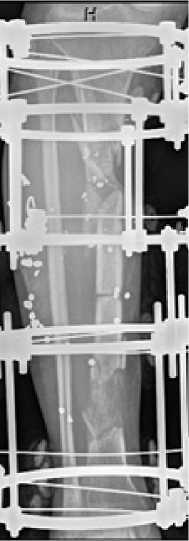

Рисунок 2 — укорочение сегмента до контакта костных опилов с последующим восстановлением длины сегмента

Рисунок 3 — пример резекции зоны инфицированного ложного сустава с сохранением длины сегмента

Рисунок 4 - последующий транспорт костного фрагмента

сегмента путём резекции

зоны ложного сустава

Всем пациентам с неинфицированными ложными суставами выполнялось одно-/двухэтапное оперативное лечение, которое включало в себя остеосинтез обеих костей голени по Илизарову, резекцию зоны ложного сустава на протяжении. Далее выполнялось либо постепенно укорочение голени до контакта костных опилов с последующей остеотомией проксимального фрагмента большеберцовой кости и дистракционным остеосинтезом (рисунки 1,2), либо сохранялась первоначальная длина сегмента, а для замещения дефекта использовался монолокальный либо билокальный костный транспорт (рисунки 3,4). Начало дистракции приходилось на 10 сутки после операции. Средняя начальная скорость дистракции 1 мм/день. После рентгенологического подтверждения расхождения отломков скорость дистракции снижалась до 0,5 мм/сутки.

Все пациенты с уже имеющимися дефектами кости миновали этап резекции и были прооперированы по одному из вышеперечисленных алгоритмов.

Пациентам с локальными инфекционными процессами также выполнялся внеочаговый остеосинтез по Илизарову. Далее выполнялась резекция поражённого участка кости, устанавливался цементный спейсер с антибактериальным препаратом, после чего они на длительный срок отправлялись на амбулаторное лечение. Вторым этапом им проводилось удаление спейсера и замещение дефекта по одному из вышеперечисленных способов.

Ввиду того, что все пациенты выполняли дистракцию по месту жительства, провести поэтапное измерение объёма мягких тканей не представлялось возможным. В более раннем исследовании уже отмечалась корреляционная связь между объёмом мягких тканей сегмента и наименьшим диаметром дистракционного регенерата [13]. Из имеющихся на текущий момент научных исследований [14] известно, что мышечное натяжение, вызванное отдалением точек инсерций мышц друг от друга, вызывает нарушение кровоснабжения не только мышц, но и подлежащих фрагментов кости, в том числе дистракционного регенерата. Из этого можно сделать допущение, что благоприятными условиями для формирования дистракционного регенерата является избыток или постоянный объём мышечной ткани.

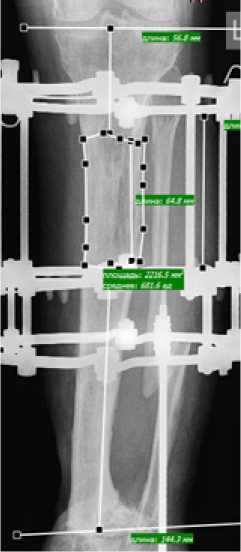

Для количественной оценки дистракционного регенерата использовалось определение по рентгенограммам (Рис.7), выполненным в двух стандартных проекциях, его высоты (расстояние от смежных материнских фрагментов кости), объёма ( отношение произведения площадей регенерата в 2-х проекциях к его высоте, далее по тексту Vрегенерата), минимального диаметра в одной из проекций (далее Dmin). Также рассчитывались относительная величина дефекта (отношение абсолютной длины дефекта к оригинальной длине кости — далее ОВД), отношение объёма дистракционного регенерата к ОВД (далее ОИЗ — объёмный индекс замещения).

Измерение средней оптической плотности не выполнялось ввиду уже имеющихся литературных данных [15].

Для повышения точности измерений рентгенограммы масштабировались в программе Hi-Scene: на большинстве снимков присутствовали элементы аппарата Илизарова (дистракционные стержни) – подсчитывалось количество резьбовых насечек на определённом участке дистракционного стержня, после чего проводился отрезок от первой до последней насечки, длина которого указывалась в миллиметрах.

Рисунок 5 — пример погрешности измерения длины в программе Weasis (измерения участка показывают 98 мм)

Рисунок 6 — тот же фрагмент при масштабировании в программе Hi-Scene. Вручную подсчитывается число резьбовых насечек на стержне (в данном примере 82) с установлением истинного масштаба

Распределение пациентов по группам

Таблица 1

|

Пациенты без локальных инфекционных процессов |

Пациенты с локальными инфекционными процессами |

|

|

Замещение дефекта путём костного транспорта |

7 |

23 |

|

Замещение дефекта путём укорочения сегмента с последующим удлинением |

11 |

17 |

Для качественной оценки дистракционного регенерата использовалась морфологическая типизация по Ru Li от 1 до 4 (регенераты 4-го и 5-го типов были отнесены в одну категорию стабильности [11]) .

Для вычисления относительной величины дефекта в проксимальном отделе проводилась касательная линия к суставным поверхностям большеберцовой кости, в дистальном-касательная к 2-м наименее выступающим точкам суставной поверхности большеберцовой кости. Далее измерялось расстояние между центрами 2-х суставов и участок, соответствующий дефекту кости.

Примечание : все измерения проводились в миллиметрах;

при типизации по Li выставлялись балы от 1 до 4

Рисунок 7 — пример измерения всей длины сегмента, длины зоны дефекта и его площади

Результаты и их обсуждение Полученные данные рентгенморфометрии и анализа меди цинской документации были систематизированы в следующих

Всего было проанализировано 56 случаев. В таблице 1 при- таблицах.

ведено распределение пациентов по четырём основным группам.

Таблица 2

Данные по случаям без локального инфекционного процесса с применением костного транспорта

|

Абсолютная длина сегмента |

абсолютная длина дефекта |

ОВД |

объём дистракционного регенерата |

ОИЗ |

минимальный диаметр регенерата |

тип по Li |

возраст |

|

410 |

58 |

0.14 |

95189 |

672887.76 |

38 |

2 |

36 |

|

348 |

75.4 |

0.22 |

39445 |

182053.85 |

20 |

2 |

53 |

|

382 |

90 |

0.24 |

98718 |

419003.07 |

27 |

2 |

37 |

|

396 |

103 |

0.26 |

88650 |

340829.13 |

45 |

1 |

22 |

|

355 |

114 |

0.32 |

95348 |

296917.02 |

38 |

1 |

31 |

|

320 |

42 |

0.13 |

79907 |

608815.24 |

38 |

2 |

40 |

|

365 |

52 |

0.14 |

175464 |

1231622 |

43 |

2 |

25 |

Последний показатель объёма дистракционного регенерата значительно отличался от всех остальных и мог быть случайным „выбросом“ данных. Для этого был проведён тест Граббса, который составил 1,96. Это меньше требуемого критического значения* для данного количества случаев наблюдения, что не является достаточным для исключения из выборки.

* ГОСТ РИСО 572-2-2002.Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений, 2002. 51с.

Данные по случаям с локальным инфекционным процессом с применением костного транспорта

Таблица 3

|

Абсолютная длина сегмента |

абсолютная длина дефекта |

ОВД |

объём дистракционного регенерата |

минимальный |

возраст |

||

|

ОИЗ |

диаметр регенерата |

тип по Li |

|||||

|

396 |

153 |

0.39 |

131146 |

339436.71 |

28 |

2 |

48 |

|

376 |

73 |

0.19 |

104860 |

540100.82 |

36.6 |

2 |

31 |

|

380 |

68 |

0.18 |

64262 |

359111.18 |

21 |

4 |

46 |

|

405 |

60.5 |

0.15 |

64930 |

434655.37 |

33 |

2 |

42 |

|

340 |

125 |

0.37 |

130735 |

355599.2 |

24.5 |

3 |

33 |

|

375 |

50.3 |

0.13 |

20843 |

155390.16 |

20.3 |

3 |

31 |

|

297 |

67.6 |

0.23 |

59816 |

262801.07 |

25 |

2 |

28 |

|

414 |

65 |

0.16 |

85491 |

544511.91 |

37.2 |

1 |

35 |

|

264 |

69 |

0.26 |

56055 |

214471.3 |

29 |

3 |

54 |

|

332 |

81 |

0.24 |

116351 |

476895.46 |

36.4 |

2 |

42 |

|

294 |

65 |

0.22 |

50720 |

229410.46 |

24.4 |

2 |

62 |

|

364 |

91 |

0.25 |

62943 |

251772 |

28 |

2 |

44 |

|

335 |

55.7 |

0.17 |

67313 |

404844.79 |

30.5 |

2 |

41 |

|

Продолжение Таблицы 3 |

|

|

337 |

82 0.24 101660 417797.8 27 3 60 |

|

271 |

43 0.16 37807 238272.02 32 2 34 |

|

309 |

118 0.38 102243 267738.03 29.6 2 46 |

|

358 |

80 0.22 42339 189467.03 23 2 29 |

|

348 |

79 0.23 52569 231569.77 23.5 3 61 |

|

360 |

109 0.3 125815 415535.78 32.3 1 53 |

|

401 |

128 0.32 42684 133720.97 20 3 41 |

|

363 |

87 0.24 23009 96003.07 12 4 29 |

|

308 |

56 0.18 79904 439472 38 2 76 |

|

372 |

58 0.16 107814 691496.69 39 2 54 |

Средняя абсолютная величина дефекта после резекции зоны ложного сустава большеберцовой кости составила 80 мм, при этом аналогичный показатель ОВД составил 22.7%. Первая группа пациентов была моложе (35 лет против 45 в группе с инфекционными осложнениями). После проведения теста Шапиро-Вилка на нормальность распределения выполнен сравнительный анализ по 5-ти параметрам. Данные приведены в таблице 4.

Таблица 4

Сравнительный анализ по Манну-Уитни параметров пациентов с наличием/отсутствием локального инфекционного процесса, которым выполнялось замещение костного дефекта путём транспорта фрагмента

|

Сравниваемый параметр Полученный результат Критическое значение ОВД (относительная величина дефек- 61> 46 та) Объём дистракционного регенерата 100> 46 Минимальный диаметр дистракцион- 121.5> 46 ного регенерата Тип регенерата по Li 44.5< 46 Возраст 44.5< 46 |

Из таблицы видно, что статистически значимых различий по первым трём признакам между двумя группами нет и имеются минимальные различия по возрасту и типу по Li. Особенно важно отсутствие различий по ОВД и объёму новообразованной кости, т. к. это прямо указывает на то, что хронический инфекционный процесс в кости и изменения мягких тканей вокруг никак не влияют на формирование дистракционного регенерата.

Далее в таблицах 5 и 6 приведены результаты измерений у пациентов, которым выполнялось укорочение сегмента с последующим его удлинением.

Таблица 5

Данные по случаям без локального инфекционного процесса с укорочением сегмента и последующим восстановлением его длины

|

минимальный |

|

|

Абсолютная длина сегмента |

абсолютная объём дистракцион- диаметр регене- длина дефекта ОВД ного регенерата ОИЗ рата тип по Li возраст |

|

396.8 |

47.4 0.12 81359 681081.25 38.6 2 51 |

|

262 |

43.8 0.17 74564 446022.1 33 4 58 |

|

379 |

149 0.39 139362 354484.55 35 3 44 |

Продолжение Таблицы 3

|

403 |

119 |

0.3 |

208177 |

705002.78 |

33 |

1 |

42 |

|

375 |

128 |

0.34 |

248016 |

726609.38 |

40 |

1 |

31 |

|

420 |

263 |

0.63 |

280528 |

447991.48 |

41 |

2 |

42 |

|

394 |

88 |

0.22 |

59092 |

264571 |

38 |

2 |

57 |

|

364 |

86 |

0.24 |

202802 |

858371.26 |

38 |

1 |

38 |

|

403 |

170 |

0.42 |

131197 |

311014.06 |

42 |

2 |

45 |

|

382 |

125 |

0.33 |

70076 |

214152.26 |

28 |

4 |

22 |

|

386 |

193 |

0.5 |

197355 |

394710 |

35 |

2 |

60 |

Таблица 6

Данные по случаям с локальным инфекционным процессом с укорочением сегмента и последующим восстановлением его длины

|

Абсолютная длина сегмента |

абсолютная длина дефекта |

ОВД |

объём дистракционного регенерата |

ОИЗ |

минимальный диаметр регенерата |

тип по Li |

возраст |

|

363 |

71 |

0.2 |

66980 |

342447.04 |

29.3 |

1 |

18 |

|

396 |

114 |

0.29 |

209463 |

727608.32 |

42 |

2 |

46 |

|

333 |

79 |

0.24 |

59254 |

249766.86 |

27.8 |

3 |

33 |

|

394 |

94 |

0.24 |

123274 |

516701.66 |

39 |

2 |

47 |

|

351 |

71 |

0.2 |

47313 |

233899.48 |

20 |

3 |

30 |

|

279 |

95 |

0.34 |

154169 |

452770.01 |

39.5 |

1 |

56 |

|

300 |

123 |

0.41 |

143932 |

351053.66 |

39 |

1 |

24 |

|

355 |

105 |

0.3 |

117836 |

398397.9 |

37.6 |

2 |

50 |

|

358 |

45 |

0.13 |

28448 |

226319.64 |

16.3 |

1 |

41 |

|

354 |

106 |

0.3 |

103635 |

346101.79 |

37 |

1 |

41 |

|

325 |

60 |

0.18 |

25101 |

135963.75 |

20 |

5 |

56 |

|

374 |

129 |

0.34 |

99745 |

289183.18 |

33.8 |

2 |

46 |

|

440 |

122 |

0.28 |

112528 |

405838.69 |

33 |

1 |

31 |

|

359 |

116 |

0.32 |

100584 |

311290.14 |

36.6 |

1 |

48 |

|

444 |

187 |

0.42 |

313534 |

744433.67 |

29 |

3 |

52 |

|

348 |

120 |

0.34 |

122850 |

356265 |

45.5 |

1 |

52 |

|

387 |

85 |

0.22 |

72892 |

331872.99 |

37 |

1 |

34 |

Средняя абсолютная величина дефекта после резекции зоны инфицированного ложного сустава большеберцовой кости или участка с хроническим остеомиелитом составила 112 мм, при этом аналогичный показатель ОВД составил 29.9%. Средний возраст в обеих группах был сопоставим (45 и 42 соответственно). После проведения теста Шапиро-Вилка на нормальность распределения выполнен сравнительный анализ по 5-ти параметрам аналогично группам пациентов, которым выполнялся костный транспорт. Данные приведены в таблице 7.

Из таблицы видно полное отсутствие статистически значимых различий по какому-либо из параметров что повторно указывает на отсутствие влияния локального инфекционного процесса в кости и окружающих тканях на дистракционный остеонеогенез.

В результате проделанной работы получено 2 большие однородные группы пациентов с нормальным распределением признаков, ключевым отличием между которыми являлся способ замещения костного дефекта. В таблице 8 приведено сравнение коэффициентов корреляции Спирмена по различным показателям.

Таблица 7

Сравнительный анализ по Манну-Уитни параметров пациентов с наличием/отсутствием локального инфекционного процесса, которым выполнялось укорочение сегмента с последующим его удлинением

|

Сравниваемый параметр |

Полученный результат |

Критическое значение |

|

ОВД (относительная величина дефекта) |

111> |

57 |

|

Объём дистракционного регенерата |

123> |

57 |

|

Минимальный диаметр дистракционного регенерата |

114.5> |

57 |

|

Тип регенерата по Li |

115> |

57 |

|

Возраст |

106.5> |

57 |

Таблица 8

Коэффициенты корреляции Спирмена по основным показателям

|

Показатели, между которыми вычислялся коэффициент Спирмена |

Пациенты, которым выполнялся костный транспорт |

Пациенты, которым выполнялось укорочение сегмента с последующим восстановлением длины |

|

Оригинальная длина сегмента/объём дистракционного регенерата |

0.18 |

0.41 |

|

Оригинальная длина сегмента/минимальный диаметр дистракционного регенерата |

0.09 |

0.18 |

|

Оригинальная длина сегмента/тип регенерата по Li |

-0.12 |

0.01 |

|

абсолютная длина дефекта/объём дистракционного регенерата |

0.27 |

0.41 |

|

абсолютная длина дефекта/минимальный диаметр дистракционного регенерата |

-0.29 |

0.34 |

|

абсолютная длина дефекта/тип регенерата по Li |

0 |

-0.02 |

|

ОВД/объём дистракционного регенерата |

0.24 |

0.69 |

|

ОВД/минимальный диаметр дистракционного регенерата |

-0.25 |

0.42 |

|

ОВД/тип регенерата по Li |

0.01 |

-0.04 |

|

ОИЗ/минимальный диаметр дистракционного регенерата |

0.78 |

0.49 |

|

ОИЗ/тип регенерата по Li |

-0.4 |

-0.25 |

|

ОИЗ/возраст |

0.01 |

0.19 |

|

минимальный диаметр дистракционного регене-рата/тип регенерата по Li |

-0.67 |

-0.36 |

|

минимальный диаметр дистракционного регене-рата/возраст |

-0.12 |

0.2 |

Сразу отметим, что модуль коэффициента Спирмена менее 0,25 не рассматривался, так как сила связи между двумя показателями в этом случае слабая и вряд-ли может представлять интерес с практической точки зрения. Разница в корреляции оригинальной длины сегмента с объёмом дистракционного регенерата указывает на более высокую активность костеобразования в условиях профицита мягких тканей. Интерпретация самого показателя заключается в следующем — чем больше оригинальная длина сегмента, тем больше объём дистракционного регенерата. И, либо увеличение объёма регенерата просто находится в зависимости от диаметра кости, что логично, т. к. при большей длине сегмента и средний диаметр на всех его участках больше, либо изначальный больший объём мышечной ткани менее подвержен структурным изменениям в процессе дистракции сегмента, в результате чего не нарушается/компен-сировано кровоснабжение. При сравнении данных абсолютной длины сегмента в обеих группах U-критерий Манна-Уитни составил 327, что больше критического значения 313 для данного количества n-наблюдений, и свидетельствует об отсутствии достоверных различий. Из этого можно сделать косенный вывод, что диаметры также не отличаются.

Далее, то, что отношение между абсолютной длиной костного дефекта и объёмом дистракционного регенерата имеет в обеих группах умеренно выраженную связь, подтверждает правильность выполнения расчётов (чем больше высота регенерата, тем больше его объём). Значимым для сравнения 2-х основных групп является отношение между абсолютной длиной дефекта и минимальным диаметром дистракционного регенерата: в случаях с костным транспортом чем больше длина резекции, тем меньше минимальный диаметр (коэффициент Спирмена -0,29, что соответствует умеренной обратной связи), в то время как для случаев с укорочением и последующим удлинением сегмента ситуация противоположная — там минимальный диаметр даже увеличивается в зависимости от величины резекции.

Все эти же выводы с той же направленностью корреляционной связи дублируются при замене абсолютной длины дефекта на относительную (ОВД/Vрегенерата, ОВД/Dmin).

Что касается объёмного индекса замещения (ОИЗ, иными словами „какой объём дистракционного регенерата появляется на каждый процент утраты длины сегмента?“) и его сильной корреляции с Dmin в группе с костным транспортом (0.78) и умеренной у пациентов с укорочением-удлинением (0.49) — в него, в сам индекс, уже включён минимальный диаметр регенерата - отсюда и корреляция. Т.к. минимальный диаметр регенерата напрямую не использовался в вычислении итогового объёма новообразованной кости, эти результаты лишь подтверждают правильность выполненных измерений и расчётов.

Отношения ОИЗ или Dmin к морфотипу регенерата по Li в обоих случаям имеют отрицательный коэффициент, т. к. в самой классификации Li первому типу (которому в исследовании присуждался 1 балл) соответствует регенерат с самым большим объёмом, диаметр которого превышает диаметры материнских фрагментов. Дополнительно эти показатели подчёркивают правильность субъективной оценки типа регенерата.

Также примечателен тот факт, что с возрастом пациентов никакой корреляционной связи не было установлено.

Хотелось бы вернуться к индексу ОИЗ/Dmin. В него вложен объём дистракционного регенерата, который напрямую зависит от диаметров опилов материнских фрагментов, что делает его модифицируемым фактором — в силах оперирующего хирурга сместить зону резекции ближе к метафизарной зоне и тем самым увеличить шансы на формирование состоятельного регенерата.

Выводы.

Формирование костной мозоли в ходе дистракционного остеосинтеза является сложным мультифакторным процессом. Исходя из полученных из проведённой работы статистических данных можно сделать следующие выводы:

1-наличие локального хронического инфекционного процесса в большеберцовой кости и сопутствующие изменения в мягких тканях не влияют на дистракционный остеонеогенез;

2-чем больше диаметр фрагмента кости, на котором выполнена остеотомия, тем больше объём дистракционного регенерата;

3-избыток мягких тканей сегмента создаёт более благоприятные условия для формирования дистракционного регенерата;

4-при нецифровом расчёте объёма дистракционного регенерата допустима его аппроксимация к параллелепипеду для удобства расчётов.

Исходя из выше перечисленных фактов можно сформулировать следующие рекомендации при лечении пациентов с дефектами большеберцовой кости:

1-максимально смещать уровень остеотомии в метафизарную зону (выбирать наиболее широкий доступный участок кости);

2-при согласии пациента делать замещение костного дефекта по методике укорочения сегмента с последующим его удлинением по Илизарову. Дополнительным плюсом этой методики является раннее начало консолидации в зоне опилов. При условной длине дефекта в 8 см время, которое потребуется для замещения путём костного транспорта, составит 7-10 дней после остеотомии до начала дистракции + 80мм х 0,5 мм/сут (160 дней), т. е. задержка перед началом сращения резецированных краёв составит ±170 дней. Помимо этого, часто возникает потребность в повторной хирургической обработке концов фрагментов перед их компрессией.

В то же время само по себе укорочение голени несёт для пациента только определённые косметические проблемы и необходимость в поиске подходящей обуви. По данным Артемьева А.А. с соавт. [16] укорочение голени не приводит к развитию нейро-сосудистых нарушений и снижению функции голеностопного сустава. Все вышеперечисленное делает данную методику наиболее оптимальной при лечении пациентов с дефектами костей голени.