Дизайн в контексте гуманитарного знания

Автор: Щедрина С.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Теория и практика дизайна

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются различные направления дизайнерской деятельности как целостная система. Продукт дизайнерской деятельности должен иметь конкретный адрес, а дизайнерская деятельность должна опираться на знание психологи заказчика, потребителя, покупателя. Особое значение придается визуальным качествам дизайнерского продукта в частности и визуальной культуре в целом. Предлагается уделять больше внимания формированию современной визуальной культуры и прогнозированию тенденций развития материальной среды.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719149

IDR: 14719149

Текст научной статьи Дизайн в контексте гуманитарного знания

В статье анализируются различные направления дизайнерской деятельности как целостная система. Продукт дизайнерской деятельности должен иметь конкретный адрес, а дизайнерская деятельность должна опираться на знание психологи заказчика, потребителя, покупателя. Особое значение придается визуальным качествам дизайнерского продукта в частности и визуальной культуре в целом. Предлагается уделять больше внимания формированию современной визуальной культуры и прогнозированию тенденций развития материальной среды.

Слово «дизайн» в русском языке появилось относительно недавно. Оно заимствовано из итальянского языка и имеет множество толкований. «Designo» означает не только чертеж или рисунок, но и сложные веши — всю область работы художника. Замысел, намерение, создание модели и композиции '— все это включает понятие дизайна. Стремительное развитие современных технологий влечет за собой расширение границ дизайнерской деятельности. Дизайн, являясь целым направлением, затрагивает все области жизнедеятельности человека, охватывает все аспекты окружающей среды.

Дизайнер должен свободно ориентироваться во многих предметных областях и умело применять знания на практике, проецируя в творческом процессе создание образа. Можно с уверенностью сказать, что дизайн — это современное искусство художественного конструирования, разработка образцов рационального построения предметной среды.

Дизайн возник в начале XX в. в результате стихийного формирования визуальных и функциональных свойств окружающего мира. В России употреблялись понятия «декоративное искусство» и «промышленная эстетика». В 1959 г. в качестве международного обозначения слова «дизайн» был принят термин «индустриальный дизайн».

Дизайн — это целая система, которая, проникая во все сферы жизнедеятельности человека, способна организовывать новые направления. Находясь в постоянном развитии, подобно живому организму, дизайн формируется под воздействием социально-культурных процессов. Тенденция развития новых направлений обусловлена прежде всего естественным человеческим стремлением к прекрасному, а также желанием воплощения новых совершенных образов.

Роль дизайна велика и многогранна. Затрагивая все аспекты человеческой жизни, он способен убеждать, влиять, провоцировать и

Индустриальный

Арт-дизайн

Web-дизайн

Дизайн выставочных композиций

Рисунок

Направления дизайна формировать. Вооружившись определенными знаниями профессионального характера, дизайнер способен манипулировать сознанием людей с помощью воплощения мысли в образ. Многие задаются вопросом: возможно ли это? Процесс достаточно трудоемкий и требует специальной подготовки, поскольку затрагивает комплекс специализированных знаний, а также знаний в области педагогики и психологии.

Проводя маркетинговые исследования, фирма, производящая продукты питания, получила четкую классификацию психотипов тестируемых покупателей. Этот анализ позволяет создавать продукцию, ориентированную на определенную группу людей. Такие группы формируются по эмоциональным потребностям. Осуществляя мониторинг, спе циалисты выделили шесть основных групп: лисы, зайцы, собаки, дельфины, слоны, тигры. Каждая группа получила название животного, с которым ее отождествляют, и характеристику личности (рационализм, внутренний комфорт, семейное благополучие, престиж и т. д.). (табл.) [1]. Несмотря на четкую классификацию, наличествуют и смешанные психотипы (лисы — слоны, дельфины — тигры и т. д.).

Учитывая все эмоциональные и вкусовые потребности, ориентируясь на выявленный психотип, дизайнер разрабатывает упаковочную продукцию (цвет, форму упаковки, изображение и т. д). Продукт приобретает нужный вкусовой эффект. Упаковка становится более привлекательной, изобилуя наклейками, магнитами, информацией о проводимых

Таблица

Характеристика личности покупателей. Психотипы

|

Психотип |

Характеристика личности. Эмоциональные потребности и предпочтения |

|

Лисы (рационализм) |

Рассудительные, разумные люди. В целом характерна интровертная направленность и ориентация на профессиональную реализацию. В зависимости от материального состояния предпочитают оригинальные, стильные либо традиционные и обычные товары |

|

Зайцы (внутренний комфорт) |

Спокойные, умиротворенные, заботливые люди. Чувствуют, что любят и любимы. Необходима своя, родная, универсальная, заботящаяся о здоровье продукция |

|

Собаки (семейное благополучие) |

Ориентированы на семью. Дружелюбные, общительные, заботливые, гостеприимные люди |

|

Слоны (престиж) |

Уверенные, сосредоточенные, уравновешенные, с хорошим вкусом. Чувствуют, что выбирают все самое лучшее, ориентированы на известные бренды |

|

Тигры (жизненная энергия) |

Энергичные, активные, любители ярких и острых ощущений. Чувствуют потребность в интенсивной физической активности. Ориентированы на карьеру и успех. Предпочтение отдают высококачественным, изысканным вновь появившимся товарам известных марок |

|

Дельфины (стремление к удовольствиям) |

Соблазнительные, привлекательные, живущие полной жизнью люди, стремящиеся от всего получить удовольствие. Открыты для новых впечатлений. Акцентируют внимание на всемирно известных современных брендах |

компаниями акциях. Покупатель порой не понимает, почему он отдал предпочтение новому товару, нежели уже проверенному и испытанному.

Товары, рассчитанные на детскую аудиторию, пользуются широким спросом. Нередко, веря рекламным трюкам, родители выбирают не продукт, а упаковку, которая якобы помогает развить или обучить (упаковка молочной продукции с комплектом цифр: «собери все цифры и научись считать»). Порой многие компании прибегают к хитрым уловкам, скрывая под красивой оберткой некачественные товары.

С учетом всех возможностей современного дизайна (полиграфия, печать) и тех знаний, которыми пользуются профессионалы-дизайнеры (художественные навыки) возрастает роль подготовки специалиста, который станет не только исполнителем продиктованных условий, но и человеком, способным создавать визуальную культуру, не прибегая к «дешевым» дизайнерским уловкам. Визуальная культура — это та область, которую созидает и изменяет дизайнер. Но что означает термин «визуальный»? Слово «visual» заимствовано из английского языка и является необычайно емким: человек с преимущественным развитием зрительной памяти; изображение, зрительный ряд; видимый, зримый, ощутимый (в противопоставлении нереальному), наглядный, образный; оптический.

Дело в том, что сегодня ряд проблем культуры и профессиональной жизни требует от человека специальной визуальной образованности. Более интенсивное, а главное, массовое подключение человека к изобразительному искусству, к произведениям полиграфической промышленности, дизайна и графики, появление новых насыщенных визуальным материалом профессий и способов общения предполагает и встречное развитие способности человека к визуальному восприятию. В настоящее время дизайнеры, искусствоведы, педагоги считают, что у детей в ходе воспитания должны формироваться визуальная установка, особое отношение к видимому как к «тексту», обладающему рядом значений [2, с. 13]. Основываясь на такого рода умозаключениях, можно обозначить существенную роль визуальных установок, формирующихся на ранних возрастных этапах развития. Спе циализированные высшие учебные заведения способны лишь выявлять, корректировать и продолжать формировать эти установки. Как отмечает В. М. Розин, хотя идея «визуального» и существует как установка, как цель современного теоретического мышления в ряде областей и дисциплин, явление визуального восприятия как сознательный, сформированный факт поведения и деятельности человека (реальный факт социальной практики) еще не вышло из «эмбрионального» состояния. Поэтому задача заключается не только в изучении визуальных феноменов, но и в разработке всевозможных социальных, психологических и «технических» средств, обеспечивающих условия для реального становления визуальных явлений [2, с. 14]. Изучать такие явления необходимо системно, принимая во внимание поведение людей в определенных условиях (эстетическая практика в дизайне).

Концентрация внимания и усилий на проблемах визуального не случайна: за этой ориентацией кроется, с одной стороны, область разнообразных исследований и инженерных (дизайнерских) разработок, без которых, вероятно, не сможет обойтись ни современная, ни будущая культура; с другой — определенная форма осознания современной культуры [2, с. 17].

Культура не герметична, она постоянно впитывает в себя дополнительную информацию и порождает новые открытия, связанные с новыми познаниями, с изменениями в сознании человека, а также с развитием научно-технического прогресса. Расширение коммуникационных средств выводит дизайнера в самые неожиданные сферы личного опыта. В этом случае заложенный в учебном процессе пласт знаний сублимируется, помогая специалисту выявить путь развития его сферы деятельности.

В современном обществе образование служит основой воспроизводства духовного, культурного и интеллектуального потенциала. Оно способно предопределить дальнейшее развитие страны. Необходимо учитывать, что база заложенных «сегодняшних» знаний во многом способна повлиять на развитие страны в будущем. В свете таких событий наиболее значимым становится учебный процесс, способный сформировать и подготовить спе- циалиста, который будет являться носителем культурных эталонов.

Необходимо акцентировать внимание на важности образовательного процесса, так как плохо подготовленный специалист сегодня может повлечь за собой качественные изменения со знаком «минус» в будущих культурных процессах в области его профессии.

Учебный процесс подготовки специалиста в области дизайна, с нашей точки зрения, должен учитывать накопленный опыт предшественников, инновационные подходы и последние публикации, знакомящие с широким диапазоном дизайнерских возможностей. В силу этих обстоятельств в важности и значимости вышеизложенного не может быть никаких сомнений, следовательно, учебный процесс должен строиться на основе трех составляющих:

-

1) история дизайна, возникновение, предпосылки;

-

2) современный дизайн. Мировые тенденции;

-

3) прогностический дизайн (дизайн в будущем).

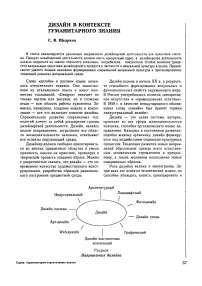

В свою очередь каждое из направлений (рис.) способно углубить и расширить диапазон этих знаний в конкретной области, что предполагает создание необходимых условий для дальнейшего созидания в этом направлении.

Учитывая два первых компонента — историю дизайна и культуру на современном этапе, — можно предугадать последующее развитие дизайна, т. е. спрогнозировать тенденцию его развития. В важности и значимости первого компонента для учебного процесса не может быть сомнений, поскольку, прибегнув к изучению истории, мы сможем систематизировать базу накопленного опыта. Второй компонент принимается и рассматривается в учебном про-i цессе как совершившийся факт или данность, ] но третья составляющая (дизайн в будущем) является непонятной и наиболее значимой. Созидатель или человек творческой профессии должен постоянно задавать себе вопросы: «Что произойдет, если...»; «Что может измениться, если...». Например, как может измениться область, над которой я работаю, если я последую по пути материальных выгод?

Оперируя знаниями, полученными при изучении стилей и эпох, будущий специа лист либо продолжит развитие стилистических тенденций, либо, выбрав эклектику, станет разработчиком нового стиля и новатором в своей области. Этот компонент часто выпадает из внимания. Педагогам, преподающим соответствующие дисциплины, необходимо об этом говорить и учитывать все вышеперечисленные составляющие при построении учебного процесса. Важно и необходимо формировать у специалиста способность предвидеть последующие результаты его деятельности, т. е. спрогнозировать тенденции ее развития. Нередко «действие» созданного продукта носит не созидательный, а разрушительный характер. В действительности мы сталкиваемся с множеством примеров рекламного характера, которые выполняют эту разрушительную роль. Не только подрывается культурный уровень в целом, но и указывается направление для будущих разработчиков (дизайнеров), задается ритм и создаются лжеориентиры. Если об этом не говорить сегодня, что мы можем увидеть в будущем? На что сможем ориентировать будущих специалистов? Положительным является только одно: ставя под сомнение профессиональные качества таких специалистов, можно воспользоваться их «творением» в качестве отрицательного примера. Учебный процесс и учебный материал творческой дисциплины должны не только строиться на эталонах, но и включать серию отрицательных примеров. Подвергая детальному анализу неудачный материал, стоит акцентировать внимание на общих положениях. (Например: «Это изображение размещено неграмотно, потому что противоречит общим законам композиции».) Такие моменты в структуре урока позволяют не только закреплять пройденный материал, но и формировать чувство художественного вкуса у будущих специалистов. Понятие «вкус» имеет ряд определений. В европейских языках оно связывается с оценкой явлений. Например, немецкое Teschmack (вкус) обозначает эстетическое состояние, способность оценивать явления общественной жизни, природы, искусства как прекрасное, безобразное. В словарях русского языка Д. Ушакова и В. Даля вкус выделен также в связи с оценкой. В области эстетики вкус выступает прежде всего как оценочная категория. Эстетический вкус рассматривается как критерии художественных оценок (А. Буров), не только как система оценки, но и как «тип отношения человека к объективной действительности, преобразуемый практикой». Известный теоретик искусства Бате в трактате «Изящные искусства, сведенные к единому принципу* (1746) усматривает этот «единый* принцип в специфическом художественном «подражании природе» или «прекрасной природе*. Этим принципом руководствовался гений при создании произведения искусства, и опора на этот принцип при его оценке показывает наличие вкуса. «Поэтому если гений, как мы сказали: творит художественное произведение, подражая прекрасной природе, то вкус, оценивая творение гения, может быть удовлетворен только хорошим подражанием прекрасной природе».

Само же чувство вкуса способно формироваться под воздействием чего-либо. Основными условиями развития художественного вкуса у студентов являются творческая деятельность. Студент вовлекается в творческий процесс, где необходимым условием является постановка целей, определение задач в выборе содержания и способе организации деятельности. Как завершающая стадия —- анализ результатов. В процессе дискурсивного анализа и в ходе практической деятельности педагог способен выявить уровень художественного вкуса обучаемого. На стадиях развития и формирования творческого потенциала будущего специалиста возможна коррекция с помощью эталонных примеров (демонстрация произведений, подбор специализированной литературы, посещение выставок).

Деятельность дизайнера многогранна, и обязательным условием создания какого-либо продукта является наличие художественноэстетического вкуса. Ошибочно мнение тех людей, которые сужают представление о профессии до элементарного: «владеешь знанием определенных графических программ —- ты уже дизайнер*. Эти заблуждения стоит опровергать. Путь становления профессионала, как было сказано ранее, сложный и длительный. Он требует тщательной подготовки, поскольку носит глобальный характер. Поэтому в содержание образовательных программ входит не только цикл общепрофессиональных дисциплин, но и комплекс гуманитарных наук. Во всей обучающе-воспитательной системе обязательным является наличие дисциплин, знакомящих с историей, этнографией, культурологией, что позволяет ориентировать студентов на осознание ценности и значимости мировой исторической культуры. Знания в области психологии играют тоже не последнюю роль, в чем мы убедились, Являясь целым направлением, дизайн практически опирается на психологию и умело пользуется этими знаниями в своих целях. Психологические приемы находятся в неразрывной связке с практикой дизайнерского ремесла. Это мощное оружие, которое способно манипулировать, разрушать и созидать. Грамотная подача дизайнера способна влиять на человека, изменять его мышление и оказывать влияние на все сферы его жизни. В подтверждение можно сослаться на признания политиков о силе информационной ветви власти (проведение предвыборной кампании: буклеты, брошюры, логотипы партий, слоганы).

Современное дизайнерское ремесло оказывается поистине виртуозным, о чем свидетельствует высказывание В. Папанека о силе рекламы, с которым трудно не согласиться: «Убеждать людей приобрести то, что им не нужно, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кому до этого нет никакого дела, — сегодня это стало поистине виртуозным» [3, с. 5).

В силу вышеизложенного можно судить о существенной роли деятельности специалиста. Какой будет эта роль, какие процессы будут происходить в ходе его деятельности, нередко зависит от базы заложенных знаний. Сделаем вывод: роль педагога, подготавливающего дизайнера, должна быть многогранной и нести за собой не только передачу накопленного личностного опыта, но и готовность сиюминутно анализировать происходящее (информированность педагога о всех новых тенденциях, веяниях и разработках). В современном общественном сознании предъявляются повышенные требования к специалистам. Эти требования необходимо учитывать в процессе подготовки специалиста, так как они являются условиями, которые способны раскрыть его как профессионала.

Список литературы Дизайн в контексте гуманитарного знания

- Инструментарий Need Scope®. -2007. -С. 5-12.

- Розин В. М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир/В. М. Розин. -М.: Эдиториал УРСС, 1996. -224 с.

- Папанек В. Дизайн для реального мира: пер. с англ./В. Папанек. -М.: Издатель Д. Аронов, 2004. -416 с.