Длительное изменение мелиорированных каштановых солонцовых почв после однократной роторной внутрипочвенной механической обработки

Автор: Калиниченко Валерий Петрович, Шаршак Владимир Константинович, Зинченко Владимир Евгеньевич, Черненко Владимир Владимирович

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-2 (70-71) т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучено длительное изменение комплекса солонцовых засолённых каштановых почв сухой степи после их агротехнической мелиорации с использованием нового технического средства роторного рыхления и перемешивания иллювиального и подсолонцового слоёв почвы. Приведены некоторые технические параметры устройств для почвенно-мелиоративной ротационно-фрезерной обработки. Спустя более чем 30 лет после однократной почвенно-мелиоративной ротационно-фрезерной обработки плугом ПМС-70 на глубину 40—45 см почва состоит из мелких, однородных по размеру агрегатов. Отсутствуют морфологические признаки восстановления солонцового педогенеза. Влага атмосферных осадков поступает в почву свободно, легкорастворимые соли опускаются на глубину, достаточную для исключения их негативного влияния на педогенез. Количество гумуса в слое почвы 0—20 см составляет 3,3 %, в слое 20—40 см — 2,4 %. Количество поглощённого Na + в слое 20—30 см 10,6 % от ёмкости катионного обмена почвы вместо 19,8 % — у необработанной почвы. Прибавка урожайности сельскохозяйственных культур составляет 25—60 и более процентов к уровню урожайности при стандартной технологии земледелия в течение всего периода наблюдений.

Мелиорация почв, роторное внутрипочвенное рыхление

Короткий адрес: https://sciup.org/14249964

IDR: 14249964 | УДК: 631.1:631.459(470.61):633.11

Текст научной статьи Длительное изменение мелиорированных каштановых солонцовых почв после однократной роторной внутрипочвенной механической обработки

Введение. Динамика свойств почвы при различных вариантах мелиорации представляет теоретический интерес в связи с исследованием поведения почвенной системы в условиях значительных природных и техногенных трансформаций почвенного профиля, влияющих на генезис почвы продолжительное время [1—4]. Мелиоративный эффект от глубокого рыхления пассивными рабочими органами, щелевания (чизелевания) сохраняется 2—4 года, от трёхъярусной вспашки — б— 8 лет. Такая продолжительность оценивается как недостаточная. Изучение длительного изменения почвы после мелиорации позволяет разработать перспективные технические средства мелиорации, базирующиеся на принципах биогеосистемотехники [5]. Использование этих методов способствует реализации задачи устойчивого, непротиворечивого управления биогеосистемой [1, 5— 13]. В рамках предлагаемого научного направления рекреационной биогеосистемотехники разработана и апробирована циклическая природоохранная ресурсосберегающая почвенно-мелиоративная агротехника солонцовых почв [5].

Материалы и методы. Необходимо создание долговременных моделей управления почвенным покровом, обоснованных экономических инструментов их реализации на период 10—15 и более лет [5, 8]. При использовании стандартных приёмов мелиорации происходит временное улучшение почвы, при этом наблюдаются устойчивые признаки восстановления её исходных свойств в будущем [6].

Объект исследований: комплексы солонцовых засолённых каштановых почв сухой степи (в России сейчас около 30 млн га) [5].

Рабочая гипотеза: роторное рыхление глубоких слоёв почвы как альтернатива трёхъярусной мелиоративной вспашке солонцовой почвы [6,14].

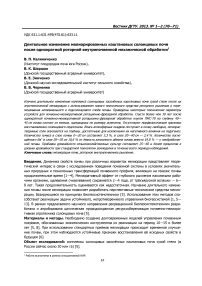

Техническое средство: почвенно-мелиоративный ротационный фрезерный плуг ПМС-70, разработанный в 1970 году (рис. 1) [6,15].

Рис. 1. Устройство для почвенно-мелиоративной ротационной фрезерной обработки почвы ПМС-70, вид сбоку:

1 — механический привод; 2 — рыхлящий нож; 3— редукторная стойка; 4 — ротационно-фрезерный рыхлитель иллювиального и подсолонцового горизонтов почвы; 5— пассивный плужный корпус для обработки верхнего слоя почвы

Предмет исследований: поиск оптимального варианта глубокой мелиоративной обработки почвы, обеспечивающего резкое увеличение длительности мелиоративного процесса, стартовых условий долговременной устойчивости почвенного покрова [5].

Один из почвенно-мелиоративных стационаров роторно-фрезерной обработки почв был заложен [5] в колхозе «Ленинский путь» (ныне СПК «Веселовский») Дубовского района Ростовской области в 1972 г.

Объект исследований: комплекс солонцовых каштановых почв (солонцы — 25 % площади комплекса).

Схема длительного стационарного эксперимента

-

1. Отвальная обработка почвы на глубину 20—22 см (стандарт зональной агротехники, рекомендации о ведении агропромышленного производства [7]) — контроль.

-

2. Трёхъярусная обработка почвы на глубину 45 см серийным плугом ПТН-40 (стандарт мелиорации почв [7]).

-

3. Обработка почвы ротационно-фрезерным плугом ПМС-70 на глубину 45 см [6,14—16].

После однократного выполнения агромелиорации в вариантах 2, 3 весь опытный участок до настоящего времени обрабатывается согласно зональной агротехнике с отвальной обработкой почвы.

В ходе исследования с использованием стандартных методов изучались следующие свойства почвы:

-

— морфологические и агрофизические (структурный анализ по Саввинову, плотность почвы буровым методом Качинского);

-

— распределение сульфата бария в почве (рентгеновский метод);

-

— режим влажности почвы (термостатно-весовой метод);

-

— химические и физико-химические свойства почвы (анализ водной вытяжки с применением стандартных методик определения катионно-анионного состава, определение pH потенцио-

- метрическим методом, карбонатов — по Шейблеру, гумуса — по Тюрину с окончанием по Орлову-Гриндель, состав ППК — по Пфефферу в модификации Молодцова-Игнатовой);

-

— структура почвенного покрова (СПП);

-

— структура растительного покрова и биометрические параметры агрофитоценоза по створам, урожайность на закреплённых стационарных площадках.

Проводилась статистическая обработка экспериментальных данных и определялись экономические показатели возделывания сельскохозяйственных культур [8].

Результаты и обсуждение.

Морфологические свойства почвы. Отмечены значительные различия морфологических свойств почв по вариантам эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Распределение карбонатов по профилю при различной обработке солонцовой почвы, % (колхоз «Ленинский путь», 1972 г.)

|

Глубина отбора образца, см |

0-10 |

10-20 |

20-30 |

30—40 |

|

Отвальная обработка, 20—22 см, контроль |

0,0 |

0,0 |

0,2 |

6,9 |

|

Трёхъярусная обработка почвы, ПТН-40, 40^5 см |

0,9 |

2,4 |

1,7 |

4,2 |

|

Роторно-фрезерная обработка почвы, ПМС-70, 40^-45 см |

0,0 |

0,2 |

3,2 |

7,6 |

В результате проведения трёхъярусной обработки почвы плугом ПТН-40 на глубину 40— 45 см в поверхностный горизонт почвы выносится большое количество карбонатов. Это свидетельствует о несоблюдении теоретической схемы мелиорации в её стандартном исполнении. При роторно-фрезерной обработке почвы плугом ПМС-70 на глубину 40—45 см вынос карбонатов на поверхность почвы практически отсутствует, они равномерно рассредоточиваются в подлежащем мелиорации слое почв 20—45 см.

Рис. 2. Структура солонцовой каштановой почвы через 30 лет после трёхъярусной обработки

Через 30 лет после трёхъярусной обработки солонцовой почвы в слое 20—40 см видны не разрушенные обработкой блоки иллювиального, подсолонцового горизонта солонца (рис. 2). Блоки непроницаемы для влаги и корней культурных растений.

После роторной фрезерной обработки ПМС-70 почва становится гомогенной и состоит из мелких однородных по размеру агрегатов на всю глубину обработки. Отсутствуют морфологические предпосылки восстановления солонцового педогенеза.

Агрофизические свойства почвы. Крошение и перемешивание почвы в обрабатываемом слое характеризуют данные агрегатного состава почвы по вариантам опыта (табл. 2).

С точки зрения почвообразования значим размер частиц почвы, получаемых в процессе роторно-фрезерной обработки. Фактически речь идёт о выборочном ускоренном геологическом выветривании, запускаемом в почве той или иной обработкой. Частицы почвы фракции 1—3 мм органично сочетаются с ризосферой и создают значительно меньше механических препятствий её развитию, чем при трёхъярусной обработке.

Таблица 2

Содержание фракций 1—3 мм при различной обработке солонцовой почвы, % (колхоз «Ленинский путь», 1972 г.)

|

Глубина отбора образца, см |

Солонец до обработки |

Отвальная обработка, 20—22 см, контроль |

Трёхъярусная обработка, ПТН-40, 45 см |

Роторно-фрезерная обработка, ПМС-70, 45 см |

|

0-20 |

8,2 |

14,4 |

15,9 |

33,7 |

|

20—40 |

21,3 |

17,1 |

20,8 |

39,6 |

Плотность почвы при отвальной обработке на глубину 20—22 см существенно превышала критическое значение показателя для каштановых почв (1,35 г/см3). Наилучшие показатели плотности в период действия мелиоративной обработки получены в варианте ПМС-70.

Режим влажности почвы. При стандартной зональной агротехнике в контрольном варианте имеет место слабое проникновение влаги внутрь почвы.

После обработки ПТН-40 водопроницаемость почвы выше, чем в контрольном варианте.

Установлена высокая водопроницаемость почвы после её роторной обработки плугом ПМС-70.

Химические свойства почвы. При стандартной агротехнике нет условий для освобождения почвы от легкорастворимых солей [6,10,11].

После трёхъярусной обработки ПТН-40 внутри не разрушенных механической обработкой блоков почвы не развиваются внутренние поверхности. Продукты обменных реакций, легкорастворимые соли не вовлекаются в активный процесс влагосолепереноса в почве. Сохраняются устойчивые механизмы реставрации исходных солевых свойств почвы [6].

После обработки ПМС-70 более мощная корневая система расходует влагу из более глубокого опреснённого мелиорированного слоя, здесь интенсивно протекают фитомелиорация, само-мелиорация за счёт вовлечённых в агромелиоративный процесс сульфатов и карбонатов. Почва и агроландшафт приобретают большую устойчивость.

Содержание гумуса в нетронутых агротехникой каштановых почвах относительно небольшое и составляет около 3 %, в солонцах — до 3 %. Стандартная агротехника приводит к тому, что количество гумуса в верхнем (0—20 см) слое составляет 2 % и менее, в слое 20—40 см — 1—1,3 %.

После стандартной мелиоративной обработки ПТН-40 эти показатели в среднем выше: в слое 0—20 см — до 2,2 %, в слое 20^0 см — до 1,5 %. Эффект от мелиорации сказывается только в верхней части гумусового слоя. Гумусовый материал при обработке просыпается внутрь почвы, и плодородие со временем снижается.

После обработки ПМС-70 количество гумуса в слое 20^0 см достигает 3,3 %, в слое 20— 40 см — 2,4 %.

Физико-химические свойства почвы. После отвальной обработки солонцовые почвы имеют поглощённый натрий в количестве 19,8 % ёмкости катионного обмена почвы.

После трёхъярусной обработки каштаново-солонцового комплекса почв содержание поглощённого Na+ в солонцах через 30 лет составляет 15,6 %.

Наилучшие показатели по составу поглощённых катионов отмечены после обработки ПМС-70. Через 30 лет после почвенно-мелиоративной ротационно-фрезерной обработки количество поглощённого Na+ составляет 10,6 % ёмкости катионного обмена почвы.

Биометрические параметры агрофитоценоза. В первом варианте эксперимента ризосфера развивается только в верхнем слое почвы, что стимулируется механической обработкой.

Во втором варианте ризосфера развивается в верхнем слое почвы и, частично, глубже (преимущественно в зонах просыпания рыхлого поверхностного горизонта почвы после её глубокой механической обработки).

В третьем варианте ризосфера равномерно развивается во всём обработанном 40^45 см слое почвы. В этом случае ризосфера образует мощный каркас. Он удерживает новую благоприятную структуру почвы, биологически стабилизирует реакцию среды в районе pH = 7,0—7,3. Это, в свою очередь, положительно сказывается на составе поглощённых катионов почвы. Снижается утрата структуры почвы в циклах «увлажнение — высушивание». Корневая система достаточно равномерно распространяется по обработанному слою. Преобладают тонкие корни. Ризосфера имеет габитус, больше характерный для черноземов.

Прибавка урожайности после однократной обработки мелиоративным орудием ПМС-70 составляет 25—60 % и более (к уровню стандартной технологии земледелия). Такая ситуация сохраняется на протяжении более чем 30 лет. В таблице 3 приведены данные учёта биологической продуктивности растений озимой пшеницы 2005 году. Именно в этом году был отмечен особый рост урожайности.

Результаты исследований рассмотрены с точки зрения экономических представлений [8] на примере 2004—2005 сельскохозяйственного года. Агромелиорация почв орудием ПМС-70 даёт стабильные экономические показатели, которые являются более высокими как по отношению к стандартной агротехнике, так и по отношению к типовой мелиоративной агротехнике.

Таблица 3

Экономические показатели, 2005 г.

|

Вариант обработки |

Урожайность, т/га |

Затраты технологии выращивания, руб./га |

Приведённые затраты амортизации устройства, руб./га |

Условно чистый доход, руб./га |

бельность, % |

Себестоимость единицы продукции, руб./т |

|

Отвальная, 20— 22 см, контроль |

2,05 |

2900,00 |

— |

3455,00 |

119,1 |

1414,6 |

|

Трёхъярусная, ПТН-40, 45 см |

2,55 |

3400,00 |

300,00 |

4205,00 |

123,7 |

1451,0 |

|

Роторнофрезерная, ПМС-70, 45 см |

3,98 |

3850,00 |

233,33 |

8254,67 |

214,4 |

1026,0 |

Данные о технологических, биологических и экономических показателях роторных фрезерных почвообрабатывающих устройств прошлого поколения показывают их преимущество перед стандартным техническим решением глубокой мелиоративной обработки почвы — трёхъярусным плугом ПТН-40. Это свидетельствует о необходимости разработки технических средств рекреационной биогеосистемотехники нового поколения [17—19].

Заключение. Рассмотренный вариант почвенной мелиорации комплекса солонцовых почв сухой степи позволяет корректно и превентивно управлять СПП в рамках точной агротехнологии (precise technology), оптимизировать гомеостаз солонцовой почвы, формирующейся после агромелиорации.

Стагнация новой экосистемы протекает так, что период её возврата в регионально обусловленное состояние увеличивается. Если сравнивать с эффектами от глубокого рыхления пассивными рабочими органами, щелевания (чизелевания), трёхъярусной вспашки, то после роторной вспашки биогеосистема дольше сохраняет потребительские свойства. В этом заключается рекреационная сущность предлагаемого варианта биогеосистемотехники.

Социальный эффект рекреационной биогеосистемотехники следует оценивать с учётом повышения стоимости земельных угодий при проведении финансовых операций. Это имеет нема- ловажное значение для роста деловой активности в регионе. В свою очередь, деловая активность повышает привлекательность территории для проживания и поддерживает развитие социальных программ.

Циклическая природоохранная ресурсосберегающая почвенно-мелиоративная агротехника солонцовых комплексных почв — это инновационный проект. Он позволяет выработать агротехнику для разнообразных почв тяжёлого гранулометрического состава с элювиальноиллювиальным почвенным профилем согласно современной парадигме природопользования. Появляется возможность принимать упреждающие технологические меры, в том числе отвечающие условиям потепления климата Земли, корректно определять приоритеты инноваций в аграрной технологии. Экономнее расходуются привлечённые ресурсы, сохраняются почвы. Производство экологически чистой биологической продукции увеличивается в 1,5—2 раза.

Использование принципов рекреационной биогеосистемотехники позволяет создавать почву как производственную среду нового уровня, которая будет сохранять эффективность в течение длительного времени. В этом случае высокие результаты производственной деятельности дадут ещё и прямой рекреационный эффект.

Список литературы Длительное изменение мелиорированных каштановых солонцовых почв после однократной роторной внутрипочвенной механической обработки

- Большаков, А. Ф. Изменение солончаковых солонцов при искусственном нарушении их профиля/А. Ф. Большаков//Почвоведение. -1975. -№ 10. -С. 86-97.

- Лисецкий, Ф. Н. Агрогенная трансформация почв сухостепной зоны под влиянием античного и современного этапов землепользования/Ф. Н. Лисецкий//Почвоведение. -2008. -№ 8. -С. 913-927.

- Хитров, Н. Б. Подход к ретроспективной оценке изменения состояния почв во времени/Н. Б. Хитров//Почвоведение. -2008. -№ 8. -С. 899-912.

- Цховребов, В. С. Единство эволюции почв во времени/В. С. Цховребов//Материалы V Всероссийского съезда общества почвоведов им. В. В. Докучаева. -Ростов-на-Дону, 2008. -С. 257.

- Изменение почв солонцового комплекса за 30-летний период после отвальной, трёхъярусной и нового приёма роторно-фрезерной обработки/В. П. Калиниченко [и др.]//Почвоведение. -2011. -№ 8. -С. 1010-1022.

- Минкин, М. Б. Солонцы юго-востока Ростовской области/М. Б. Минкин, В. М. Бабушкин, П. А. Садименко. -Ростов-на-Дону: Издательство РГУ, 1980. -271 с.

- Система ведения агропромышленного производства Ростовской области (на период 2001-2005 гг.)/В. П. Ермоленко [и др.]. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. -927 с.

- Российская Федерация. Правительство. Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года: федеральная целевая программа: Постановление от 20 февраля 2006 г. № 99//Официальный портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. -Режим доступа: http://www.mcx.ru (дата обращения: 29.04.09).

- О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения: федеральный закон №101 от 16.07.98//Гарант: информационно-правовой портал. -Режим доступа: http://www.base.garant.ru (дата обращения: 25.02.10).

- Любимова, И. Н. Вторичное осолонцевание, реставрация солонцового процесса, критерии их диагностики/И. Н. Любимова//Материалы V Всероссийского съезда общества почвоведов им. В. В. Докучаева. -Ростов-на-Дону, 2008. -С. 386.

- Любимова, И. Н. Постмелиоративная эволюция автоморфных солонцов сухостепной и полупустынной зон/И. Н. Любимова//Генезис и мелиорация почв солонцовых комплексов. -Москва: Россельхозакадемия, 2008. -С. 272-278.

- Калиниченко, В. П. Природные и антропогенные факторы происхождения и эволюции структуры почвенного покрова/В. П. Калиниченко. -Москва: Издательство МСХА, 2003. -376 с.

- Сдобников, С. С. Пахать или не пахать?/С. С. Сдобников. -2-е изд. -Москва: Россельхозакадемия, 2000. -296 с.

- Минкин, М. Б. Подпокровно-фрезерная мелиоративная обработка солонцовых почв/М. Б. Минкин, Е. П. Ладан, Т. Н. Бондаренко//Международный сельскохозяйственный журнал. -1978. -№ 5. -С. 92-93.

- Акт № 24-39В…42В-89 (9069110…9069114) государственных сравнительных испытаний солонцовых орудий ПЯС-1,4; ПЯС-4-35; МСП-2; ПС-3-40/Государственный агропромышленный комитет СССР; Северо-Кавказская государственная машиноиспытательная станция. -Зерноград, 1989. -21 с.

- Протокол ведомственных испытаний фрезы солонцовой ФС-1,3/Министерство сельского хозяйства РСФСР; Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства; Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства; Донской сельскохозяйственный институт. -Зерноград, 1977. -14 с.

- Пат. 2376737 Российская Федерация, МПК A01B 33/02. Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления/Калиниченко В. П.; патентообладатель Институт плодородия почв юга России (ИППЮР). -2008118583/12; заявл. 08.05.08; опубл. 27. 12.09, Бюл. № 36. -8 с.

- Patent cooperation treaty WО 2005/099427 А1. The international Bureau of WIPO. Geneva. Switzerland. Rotating cultivator for under-humus soil layer/Applicant: Institut Plodorodiya Pochv Uga Rossii (IPPYUR). International application: PCT RU/2005/000195. -Classification of subject matter: А01В 13/08, 13/16, 49/02. International filing date: 15 April 2005 (15.04.2005). International publication date: 27 October 2005 (27.10.2005). Priority date: 2004111564 16 April 2004 (16.04.2004) RU.

- Акт проверки соответствия механического привода рабочего органа «Ротационного рыхлителя подгумусового слоя почвы» патенту на изобретение 2273120 от 10 апреля 2006 года. -ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 2008. -1 с.