Длительные наблюдения солнечного потока в 2011-2019 гг. на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР)

Автор: Сетов А.Г., Кушнарев Д.С., Васильев Р.В., Медведев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР), представляющий собой вытянутую рупорную антенну, работает в метровом диапазоне (154-162 МГц) с лучом 0.5°×20° и частотным принципом сканирования, позволяющим наклонять луч на 30° на юг. Помимо активных измерений состояния ионосферы и мониторинга космических объектов, на радаре регулярно проводятся пассивные радиоастрономические наблюдения. С мая по август Солнце проходит через сектор сканирования радара и может находиться в максимуме диаграммы направленности около двух часов. Известная форма диаграммы направленности и высокая чувствительность приемного тракта позволяют в это время проводить откалиброванные измерения солнечного потока в единицах sfu (solar flux units). Мы разработали новый подход к калибровке, применимый ко всем архивным пассивным данным ИРНР. В статье представлены длительные наблюдения (2011-2019 гг.) солнечного потока в мае и в летнее время. Описана методика проведения измерений, представлены значения среднесуточного солнечного потока за этот период пассивных наблюдений и проведено сравнение с индексом солнечной активности F 10.7 и измерениями солнечного потока в австралийской обсерватории Learmonth на частоте 245 МГц. Показано, что среднесуточный поток за период наблюдения на частоте ~161 МГц в основном принимает значения от 5 до 10 sfu.

Солнечный поток, ирнр, калибровка

Короткий адрес: https://sciup.org/142225912

IDR: 142225912 | УДК: 523.9-7, | DOI: 10.12737/szf-63202004

Текст научной статьи Длительные наблюдения солнечного потока в 2011-2019 гг. на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР)

Активность на Солнце, в особенности активность в солнечной короне, в значительной мере определяет состояние космической погоды. Во время солнечных вспышек резко усиливается излучение в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, что приводит к усилению ионизации и возмущениям в ионосфере Земли [Tsurutani et al., 2009]. Коро-нальные дыры и стримеры являются источниками быстрого солнечного ветра, вызывающего геомагнитные возмущения [Zirker, 1977]. Корональные выбросы массы вызывают увеличение плотности и скорости солнечного ветра и выбросы высокоэнергичных частиц, что приводит к возникновению геомагнитных бурь (например, [Zhang et al., 2007]). Следить за состоянием солнечной короны можно по радиоизлучению в метровом диапазоне, так как источники излучения этого диапазона, находящиеся ближе к поверхности Солнца, экранируются плазмой [Shibasaki et al., 2011]. Помимо постоянного излучения Солнца в метровом диапазоне, наблюдаются всплески, представляющие собой как кратковременные, так и долговременные повышения уровня радиоизлучения.

Интерес к солнечному радиоизлучению в метровом диапазоне привел к появлению множества спектрометров, как правило, обладающих антенной с небольшой апертурой и широкой диаграммой направленности (ДН), — например, спектрометров CALLISTO, Иркутского спектрополяриметра ССМД c логопериодическими антеннами [Benz et al., 2005; Муратова и др., 2019] или спектрографа HiRAS, включающего логопериодическую антенну и две параболических антенны диаметрами 10 и 6 м [Kondo et al., 1995] . Хотя эти инструменты позволяют исследовать поведение спектра интенсивных всплесков, они обладают малой чувствительностью и редко калибруются, поэтому не позволяют определять значение солнечного потока и измерять фоновый уровень солнечного радиоизлучения. Вследствие этого ценятся откалиброванные высокочувствительные измерения спектральной плотности мощности потока солнечного излучения, или просто солнечного потока, измеряемого в единицах sfu (solar flux units; 1 sfu = 10–22 Вт·м–2·Гц–1). В настоящее время в мире мало инструментов, которые проводят подобные измерения (например, ARTEMIS-IV [Kontogeorgos et al., 2006] , AMATERAS [Iwai el al., 2012] ), либо они проводятся на нерегулярной основе. Так, радиогелиограф Nancay работает в диапазоне 150–450 МГц, но в свободном доступе находятся данные только до 2015 г. Крупные радиотелескопы LOFAR (10– 230 МГц) и MWA (70–300 МГц) иногда используются для наблюдений за Солнцем, но у них множество других научных задач. Доступны регулярные откалиброванные измерения солнечного потока на восьми дискретных частотах (245, 410, 610, 1415, 2696, 4995, 8800 и 15400 МГц) сети солнечных радиотелескопов (Radio Solar Telescope Network ― RSTN) военно-воздушных сил США с 1966 г. [Giersch et al., 2017] . Сеть включает в себя несколько станций, запущенных в разное время, часть которых работает по сей день. Частоты выбирались близкими рабочим частотам различных радиоэлектронных приборов и антенн, используемых в гражданских и военных целях, однако в метровый диапазон попадает только частота 245 МГц.

Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР) ― первоначально военный радар, который был модифицирован для проведения научных исследований [Potekhin et al., 2009] . Он работает в диапазоне частот 154–162 МГц (λ = ~1.9 м) и обладает длинной двухканальной рупорной антенной 246×12 м, что дает два луча размерами 0.5°×20°.

Благодаря большой антенне и высокой мощности радар используется для зондирования ионосферы методом НР. Когда ИРНР не используется для активных измерений, он регистрирует радиоастрономические сигналы, в том числе сигналы от Солнца в период с мая по август. Благодаря узкому лучу, известной форме ДН и высокой чувствительности, можно откалибровать приемный тракт ИРНР для получения значений солнечного потока. В статье описывается методика измерений солнечного потока и приводятся результаты наблюдений с 2011 по 2019 г.

Одним из основных показателей солнечной активности при исследовании космической погоды выступает индекс F 10.7 ― солнечный поток на длине волны 10.7 см (~2.8 МГц) [Tapping, 2013; Bilitza, 2000; Verbanac, 2010] . Однако, хотя индекс F 10.7 хорошо коррелирует с уровнем солнечной активности, он отображает только часть процессов, происходящих на Солнце. Мы проведем сравнение измерений среднесуточного солнечного потока, полученных на ИРНР, индекса солнечной активности F 10.7 и потока, регистрируемых в обсерватории Lear-month сети RSTN на частоте 245 МГц.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ИРНР имеет частотный принцип сканирования: луч радара управляется электронно, а рабочее направление определяется частотой. При излучении или приеме на частоте 154 МГц луч радара направлен вертикально, на частоте 162 МГц наклонен на 30°. Пассивные наблюдения на ИРНР проводятся уже около десяти лет и за это время режим регистрации радиоастрономических сигналов менялся несколько раз. Первоначально для данных 2011–2014 гг. проводились измерения более чем на 80 дискретных частотах, покрывающих рабочий диапазон частот [Васильев и др., 2013]. Происходило последовательное переключение на новую частоту, прием и оцифровка сигнала с получением от 1024 до 4096 комплексных точек в зависимости от настроек. При этом приемник обладал полосой частот 25 кГц. Из полученных сигналов определялись усредненная мощность и коэффициент когерентности. В 2015 г. приемный тракт был усовершенствован, что позволило принимать сигналы с полосой около 700 кГц. Если взять фурье-спектр такого сигнала, каждая отдельная частота спектра будет соответствовать определенному направлению луча в пространстве. Благодаря этому число используемых центральных частот, на которых проводилась регистрация сигналов, было уменьшено до 11. С 2015 г. в архиве хранятся записанные квадратуры, а не усредненные параметры, что позволяет более гибко выбирать метод обработки. В 2017 г. режим регистрации вновь поменялся ― потребовалось увеличить временное разрешение при наблюдении за мощными радиоисточниками, такими как Солнце, Лебедь-А, Крабовидная туманность и Кассиопея-А. В настоящее время пассивные измерения в течение дня проводятся в двух режимах: слежения за радиоисточниками, когда используется одна центральная частота, которая изменяется таким образом, чтобы источник всегда был в максимуме ДН [Васильев и др., 2016], и сканирования на 11 центральных частотах, покрывающих весь частотный диапазон ИРНР.

За годы активных и пассивных наблюдений приемный тракт ИРНР постоянно модифицировался и его характеристики менялись, поэтому при обработке архивных пассивных данных необходимо постоянно проводить калибровку. Преимуществом ИРНР по сравнению со многими другими инструментами является известная форма ДН, что необходимо для точного позиционирования и калибровки. Ранее нами был предложен метод калибровки и определения значения солнечного потока, основанный на сигнале от источника Лебедь-А в режиме слежения, для данных после 2017 г. [Сетов и др., 2018] . Этот метод не применим к данным до 2017 г., поэтому в данной статье мы избрали другой подход и используем в качестве калибровочного сигнала шум неба, регистрируемый в режиме сканирования. Существует множество калиброванных измерений шума неба на разных частотах, проведенных на прецизионных радиотелескопах и специализированных инструментах. Модель GSM (Global Sky Model) [de Oliveira-Costa et al., 2008] объединяет карты измерений шума неба и позволяет интерполировать распределение яркостной температуры неба на частоты в диапазоне от 10 МГц до 100 ГГц. Мы использовали данную модель для получения карты шума неба на частоте 158 МГц и произвели свертку с ДН радара при разных наклонах основного лепестка. Поскольку данные в режиме сканирования получаются каждый день, мы может сопоставить наблюдаемые и модельные значения мощности шума неба, предварительно убрав из рассмотрения все дискретные источники, так как они плохо аппроксимируются моделью GSM. Это позволяет ежедневно находить калибровочные коэффициенты приемного тракта ― усиление и собственный шум приемных каналов. Преимущество такого подхода в том, что режим сканирования покрывает все рабочие частоты радара, следовательно, тракт откалиброван на всех возможных частотах. Это важно, поскольку антенна ИРНР и сам приемный тракт обладают неравномерной АЧХ.

Отдельно стоит упомянуть метод фильтрации данных, используемый при работе с пассивными данными. Рядом с ИРНР находится действующая станция, работающая в том же диапазоне частот, поэтому во многих квадратурах, записанных после 2017 г., присутствуют помехи с высокой амплитудой. Нами было протестировано несколько методов фильтрации, и наиболее эффективным показал себя пороговый медианный фильтр с медианным отклонением, когда при подсчете отклонения используется не среднее, а медиана. В этом случае оценка отклонения получается более устойчивой к сильным выбросам в данных. Данный фильтр использовался нами также при определении всплесков в полученных значениях солнечного потока, а также для фильтрации точечных источников при калибровке по картам неба.

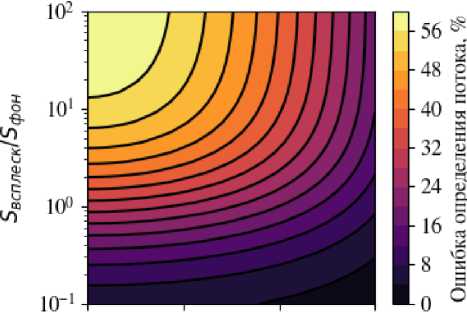

Поскольку угловые размеры основного лепестка ДН составляют 0.5°×20°, что сопоставимо с угловыми размерами видимого диска Солнца, для определения солнечного потока необходимо иметь представление о распределении интенсивности солнечного излучения по диску. В качестве модели распределения интенсивности мы используем эллипс, размытый гауссианой, что основано на ранних наблюдения Солнца [Leblanc, le Squeren, 1969] . Более подробно метод получения солнечного потока описан в работе [Сетов и др., 2018] . Однако при возникновении всплеска на Солнце используемая модель интенсивности уже не показывает реального распределения. Мы промоделировали ошибку в определении солнечного потока в этом случае, добавив всплеск гауссовой формы с разной интенсивностью и отклонением от солнечного экватора. На рис. 1 показаны результаты моделирования ошибки определения потока, где по оси абсцисс отложено отклонение от экватора Солнца (отклонение вдоль экватора не вносит значительных изменений), а по оси ординат ― отношение потока добавленного всплеска к полному фоновому солнечному потоку. Ошибка может быть значительной, если поток всплеска превышает фоновый солнечный поток. Вопреки ожиданиям, ошибка убывает, если всплеск происходит дальше от экватора. Это связано с тем, что по мере отдаления всплеска, он также отдаляется от центра ДН, а значит, вносит меньший вклад в общий поток.

ИРНР позволяет получать солнечный поток с разрешением несколько секунд в течение двух-трех часов в зависимости от времени года. Чтобы акцентировать внимание на долговременном наблюдении солнечного потока, вычисляется среднесуточный солнечный поток как среднее всех значений потока, измеренных в течение дня на частоте, при которой максимум ДН направлен на центр солнечного диска. Частота меняется в течение дня из-за изменения положения Солнца, охватывая диапазон 159–161.5 МГц в середине лета и 161–162.5 МГц весной и в конце лета. Поскольку частота меняется незначительно, мы относим полученные измерения среднесуточного солнечного потока к частоте ~161 МГц. Интенсивные всплески радиоизлучения могут внести значи-

0.00 0.05 0.10 0.15

Отклонение от центра, град

Рис. 1 . Относительная ошибка определения солнечного потока при появлении всплеска на Солнце

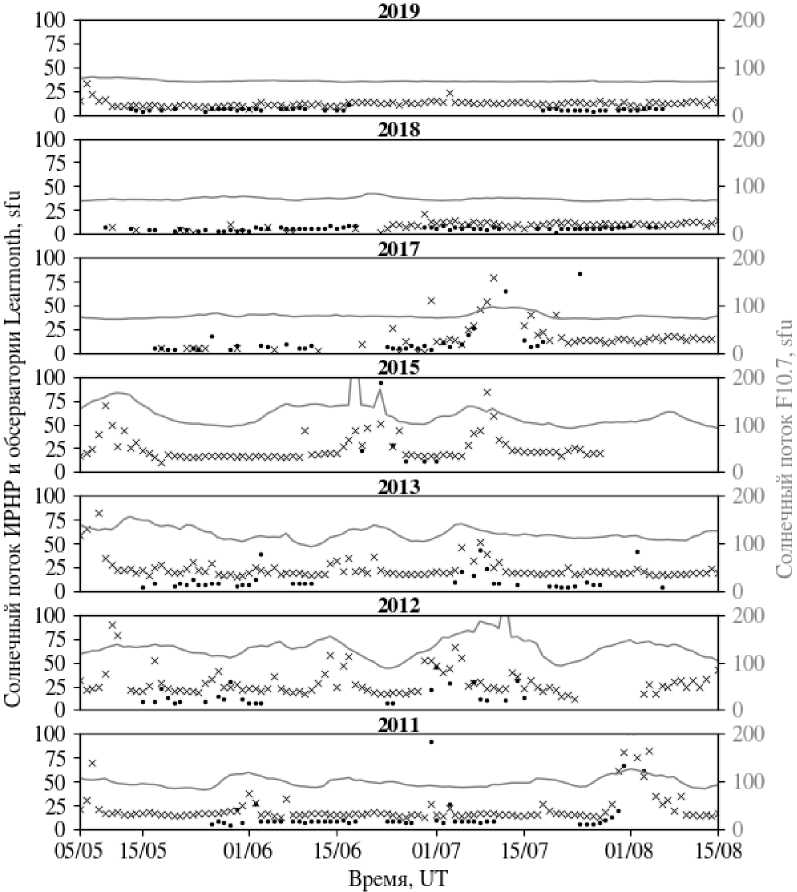

Рис. 2 . Измерения солнечного потока в единицах sfu на ИРНР с 2011 по 2019 г. с 5 мая по 15 августа. Черными точками показан среднесуточный поток на частотах ~161 МГц, полученный на ИРНР. Крестики — среднесуточный поток на частоте 245 МГц, полученный в обсерватории Learmonth; сплошная линия — индекс F 10.7 (солнечный поток на частоте ~2.8 ГГц). Левая шкала — значение солнечного потока в единицах sfu для данных ИРНР и Learmonth, правая ― для индекса F 10.7

тельное смещение в оценку среднесуточного потока, поэтому данные предварительно фильтруются. Из дневного временного ряда убираются значения потока с уровнем, в пять раз превышающим медианное значение в 15-минутном окне наблюдения. Таким образом, при расчете среднесуточного потока не учитываются кратковременные интенсивные всплески длительностью до нескольких десятков секунд, но остаются длительные изменения потока, возникающие, например, во время шумовых бурь. Также необходимо отметить, что в антенне ИРНР находится поляризационный фильтр, поэтому регистрируется только часть полного потока. Чтобы определить полный поток, полученные значения принятой мощности удваиваются и, если известно, что радиоизлучение Солнца поляризовано в метровом диапазоне (например, во время шумовых бурь [Dulk et al., 1984] или при всплесках IV типа [Liu et al., 2018]), к данным следует относиться с осторожностью.

ДЛИННЫЕ РЯДЫ ИЗМЕРЕНИЙ СОЛНЕЧНОГО ПОТОКА

На рис. 2 показаны данные ИРНР измерений среднесуточного солнечного потока за 2011–2013, 2015, 2017–2019 гг. с начала мая до середины августа, а также солнечный поток на частоте 245 МГц, зарегистрированный в обсерватории Learmonth, и поток F10.7. В 2014 и 2016 г. на ИРНР не проводилось пассивных измерений в период наблюдения Солнца. В 2015 г. измерения проводились только две недели в конце июня ― начале июля. Пробелы в данных возникают также при проведении активных ионосферных наблюдений на ИРНР, например, в июне– июле 2012, 2013 и 2019 г. Для наглядности на рисунке имеются две шкалы: левая ― для данных ИРНР и Learmonth, правая — для потока F10.7, так как эти измерения имеют разные масштабы значений. В данных ИРНР и Learmonth есть пропуски, в то время как поток F10.7 измеряется практически постоянно. Данные ИРНР за некоторые дни были исключены из рассмотрения из-за плохой калибровки, сильных помех или сильной активности на Солнце (ввиду ограничений метода определения потока, описанных выше).

Видно, что солнечный поток ИРНР в большинстве случаев лежит ниже значений потока обсерватории Learmonth. Как и ожидалось, в спокойных условиях поток выше на большей частоте. Потоки ИРНР и Learmonth хорошо согласуются ― практически полностью совпадают спокойные и возмущенные периоды. Видно одновременное увеличение потока метрового диапазона во время повышенной солнечной активности, например в начале августа 2011, в конце июня 2015 и середине июля 2017 г. Лишь в отдельных случаях среднесуточный поток на частоте ~161 МГц превосходит поток на частоте 245 МГц. В значениях потоков прослеживаются периоды малой и повышенной солнечной активности: в 2012–2015 гг. поток на всех трех частотах выше, чем в 2017–2019 гг. Кроме того, в эти годы наблюдается больше событий, когда среднесуточный поток возрастает на несколько дней. Поток F 10.7 гораздо меньше согласуется как с данными ИРНР, так и с данными Learmonth. Можно выделить периоды, когда при небольшом изменении F 10.7 поток в метровом диапазоне возрастает в несколько раз, например в августе 2011 или июле 2017 г. Из периодов, когда возмущение присутствовало во всех диапазонах, можно выделить июль 2012 и конец июня 2015 г.

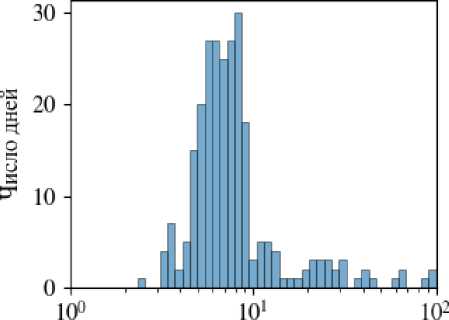

Чтобы рассмотреть распределение среднесуточного солнечного потока, измеренного на ИРНР за этот период времени, мы построили гистограмму (рис. 3) для значений до 100 sfu. Из рис. 2 видно, что только в 2018–2019 гг. в дни наблюдения не было никаких возмущений, поэтому распределение не является характерным для спокойного Солнца и смещено в сторону больших значений. Солнечный поток на частоте ~161 МГц в основном изменяется от 5 до 10 sfu с наиболее вероятным значением 8 sfu. Этот результат согласуется с ранними работами [Leblanc, le Squeren, 1969] . Среднесуточные значения потока выше 100 sfu наблюдались только в двух случаях во время шумовой бури в июле 2017 г., когда поток достиг 500 sfu. Стоит еще раз отметить, что в данной работе не рассматривались всплески, интенсивность которых может быть значительно выше 100 sfu [Giersch et al., 2017] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИРНР уже длительное время используется в пассивном режиме наблюдения радиоисточников. В период с мая по август возможно определение солнечного потока на частоте ~161 МГц, которая практически не затрагивается другими калиброванными инструментами. Мы разработали новый подход

Поток Солнца, sfu

Рис. 3. Гистограмма распределения измерений среднесуточного солнечного потока с 2011 по 2019 г. на ИРНР к калибровке пассивных измерений на ИРНР, применимый ко всем архивным данным и основанный на модели GSM, аппроксимирующей карты шума неба. Новый подход позволил откалибровать приемный тракт радара во всем рабочем диапазоне частот и провести измерения солнечного потока. Было определено, что среднесуточный солнечный поток на этой частоте в основном лежит в диапазоне 5–10 sfu. Данные о среднесуточном солнечном потоке, измеренном на ИРНР и в обсерватории Learmonth на частоте 245 МГц, хорошо согласуются между собой. Поток на частоте ~161 МГц ожидаемо ниже потока на частоте 245 МГц, когда на Солнце нет возмущений. С другой стороны, динамика потока F10.7 отличается от динамики потока метрового диапазона. Это еще раз говорит о том, что при анализе солнечной активности недостаточно использовать только один индекс, так как он не будет отображать всю полноту процессов, происходящих на Солнце.

Данные солнечных наблюдений ИРНР обладают высоким временным разрешением порядка секунды, что позволяет изучать тонкую динамику процессов на Солнце. В дальнейшем методология проведения откалиброванных измерений солнечного потока на ИРНР будет совершенствоваться для детального исследования всплесков и шумовых бурь.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 18-17-00042). Результаты наблюдений были получены с использованием оборудования ЦКП «Ангара» [] в рамках базового финансирования программы ФНИ II.12.

Список литературы Длительные наблюдения солнечного потока в 2011-2019 гг. на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР)

- Васильев Р.В., Глоба М.В., Кушнарев Д.С. и др. Модель сигнала дискретного космического радиоисточника для Иркутского радара некогерентного рассеяния // XXV Всероссийская открытая конференция "Распространение радиоволн". Томск, 2016. Т. 3. С. 122-125.

- Васильев Р.В., Кушнарев Д.С., Кашапова Л.К. и др. Первые результаты радионаблюдений Солнца и мощных дискретных источников на Иркутском радаре // Астрономический журнал. 2013. Т. 90, № 11. С. 948-958. DOI: 10.7868/S0004629913110078

- Муратова Н.О., Муратов А.А., Кашапова Л.К. Результаты работы нового спектрополяриметра для наблюдения солнечного радиоизлучения в диапазоне 50-500 МГц // Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 3. С. 3-10. DOI: 10.12737/szf-53201901

- Сетов А.Г., Глоба М.В., Медведев А.В., Васильев Р.В., Кушнарев Д.С. Первые результаты абсолютных измерений потока солнечного излучения на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР) // Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 3. С. 33-38. DOI: 10.12737/szf-43201804

- Benz A.O., Monstein C., Meyer H. CALLISTO - A new concept for solar radio spectrometers // Solar Phys. 2005. V. 226. P. 143-151. DOI: 10.1007/s11207-005-5688-9

- Bilitza D. The importance of EUV indices for the International Reference Ionosphere // Phys. Chem. Earth (C). 2000. V. 25. N. 5-6. P. 515-521.

- DOI: 10.1016/S1464-1917(00)00068-4

- de Oliveira-Costa A., Tegmark M., Gaensler B.M., et al. A model of diffuse galactic radio emission from 10 MHz to 100 GHz // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2008. V. 388. P. 247-260.

- DOI: 10.1111/j.1365-2966.2008.13376.x

- Dulk G.A., Suzuki S., Sheridan K.V. Solar noise storms: the polarization of storm Type III and related bursts // Astron. Astrophys. 1984. V. 130. P. 39-45.

- Giersch O.D., Kennewell J. and Lynch M. Solar radio burst statistics and implications for Space Weather effects // Space Weather. 2017. V. 15. N. 11. P. 1511-1522.

- DOI: 10.1002/2017SW001658

- Iwai K., Tsuchiya F., Morioka A., Misawa H. IPRT/AMATERAS: A new metric spectrum observation system for solar radio bursts // Solar Phys. 2012. V. 277. P. 447-457.

- DOI: 10.1007/s11207-011-9919-y

- Kondo T., Isobe T., Igi S., et al. Hiraiso Radio Spectrograph (HiRAS) for monitoring solar radio bursts // J. Commu-nications Research Laboratory. 1995. V. 42. N 1. P. 111-119.

- Kontogeorgos A., Tsitsipis P., Caroubalos C., et al. The improved ARTEMIS IV multichannel solar radio spectrograph of the University of Athens // Experimental Astronomy. 2006. V. 21. P. 41-55.

- DOI: 10.1007/s10686-006-9066-x

- Leblanc Y., le Squeren A.M. Dimensions, temperature and electron density of the quiet corona. Their variations during the solar cycle // Astron. Astrophys. 1969. V. 1. P. 239-248.

- Liu H., Chen Y., Cho K., et al. A solar stationary type IV radio burst and its radiation mechanism // Solar Phys. 2018. V. 293. P. 58.

- DOI: 10.1007/s11207-018-1280-y

- Potekhin A.P., Medvedev A.V., Zavorin A.V., et al. Recording and control digital systems of the Irkutsk Incoherent Scatter Radar // Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49. N 7. P. 1011-1021.

- DOI: 10.1134/S0016793209070299

- Shibasaki K., Alissandrakis C.E., Pohjolainen S. Radio emission of the quiet Sun and active regions (Invited Review) // Solar Phys. 2011. V. 273. P. 309-337.

- DOI: 10.1007/s11207-011-9788-4

- Tapping K.F. The 10.7 cm solar radio flux (F10.7) // Space Weather. 2013. V. 11. P. 394-406.

- DOI: 10.1002/swe.20064

- Tsurutani B.T., Verkhoglyadova O.P., Mannucci A.J. et al. A brief review of "solar flare effects" on the ionosphere // Radio Sci. 2009. V. 44. N. RS0A17. 10.1029/ 2008RS004029.

- DOI: 10.1029/2008RS004029

- Verbanac G., Vršnak B., Temmer M., Mandea M., Korte M. Four decades of geomagnetic and solar activity: 1960-2001 // J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2010. V. 72. P. 607-616.

- DOI: 10.1016/j.jastp.2010.02.017

- Zhang J., Richardson I.G., Webb D.F. et al. Solar and interplanetary sources of major geomagnetic storms (Dst ≤ -100 nT) during 1996-2005 // J. Geophys. Res. 2007. V. 112. N A10102.

- DOI: 10.1029/2007JA012321

- Zirker J.B. Coronal holes and high-speed wind streams // Rev. Geophys. Space Phys. 1977. V. 15. N 3. P. 257-269.

- DOI: 10.1029/RG015i003p00257

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056/ (дата обращения 27 июня 2020 г.).

- URL: ftp://ftp-out.sws.bom.gov.au (дата обращения 27 июня 2020 г.).