Добыча птицами короедов

Автор: Прокофьева И.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 133 т.10, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149194

IDR: 140149194

Текст статьи Добыча птицами короедов

О короедах Ipidae* известно, что это мелкие жуки, развивающиеся под корой деревьев или, реже, в её толще, а иногда и в древесине. Некоторые из них способны переходить с одной древесной породы на другую, но чаще они связаны с определёнными видами или группами деревьев. Они могут заселять и вершину ствола, и среднюю его часть, и нижнюю; иногда предпочтение отдаётся ветвям или даже корням. Короеды ведут очень скрытный образ жизни и обычно летают только в поисках мест для откладки яиц. Лёт жуков происходит с весны до середины лета по разному у разных видов. Затем происходит внеднение их в кору и прокладка маточных, позже личиночных ходов (Щёголев 1958). Учитывая скрытный образ жизни короедов и их мелкие размеры, естественно предполагать, что они вряд ли часто привлекают внимание птиц и тем более служат их излюбленной пищей. Поэтому небезинтересно и полезно знать, какие всё же птицы и как часто добывают короедов и в какой мере воздействуют на их численность.

Птицы, в корме которых найдены короеды, перечислены в таблице 1. Двенадцать видов - потребителей короедов — это, на первый взгляд, немного, но если к ним добавить ещё и тех, которые упомянуты в орнитологической литературе, то получается, что птицы отнюдь не пренебрегают этими насекомыми, когда есть возможность их добывать. Так, оказывается, что из числа птиц, обитающих на Северо-Западе России, короедами могут питаться ещё 13 видов: белая трясогузка Motacilla alba, лесной конёк Anthus trivialis, горихвостка Phoenicians Phoenicians, белобровик Turdus iliacus, весничка Phylloscopus trochilus, большая синица Parus major, пищуха Certhia fa-miliaris, камышовая овсянка Emberiza schoeniclus, юрок Fringilla montifringilla, кукушка Cuculus canorus (Новиков 1952), поползень Sitta europaea, желна Dryo-copus martius и белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Формозов, Осмоловская 1950).

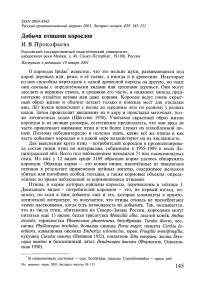

Таблица 1. Встречаемость и количество короедов в образцах корма насекомоядных птиц

|

Виды птиц |

Число проб корма |

Число экз. животного корма |

Число встреч короедов |

Число экз. короедов* |

|

Dendrocopos major |

169 |

> 7920 |

1 |

20 im |

|

Dendrocopos minor |

70 |

> 4580 |

2 |

16 im + 4 lar |

|

Picoides tridactylus |

3 |

87 |

1 |

60 lar |

|

Apus apus |

27 |

>8470 |

7 |

9 im |

|

Corvus frugilegus |

374 |

1099 |

14 |

39 im |

|

Parus montanus |

283 |

1646 |

1 |

5 lar |

|

Mucicapa striata |

605 |

1375 |

1 |

1 im |

|

Prunella modularis |

73 |

1108 |

5 |

10 im |

|

Troglodytes troglodytes |

275 |

576 |

1 |

2 im |

|

Riparia riparia |

118 |

4420 |

3 |

7 im |

|

Hirundo rustica |

67 |

353 |

1 |

1 im |

|

Delichon urbica |

75 |

3247 |

3 |

5 im |

|

Всего |

2139 |

> 34881 |

40 |

110 im + 69 lar |

* im — имаго, lar — личинки

Среди всех этих птиц есть как основные, так и второстепенные потребители короедов. Что касается последних, то правильнее сказать, что они являются лишь потенциальными врагами этих жуков, т.к. только в условиях увеличения их численности начинают чаще обычного обращать на них внимание, тогда как в остальное время питаются ими только от случая к случаю. Можно предполагать, что помимо перечисленных, есть ещё и другие птицы, способные поедать короедов, когда появляется возможность их находить. Следовательно, со временем список птиц - потребителей короедов может увеличиться.

Из таблицы 1 видно, что о добывании сколь-нибудь заметного количества короедов большинством из находившихся под наблюдением птиц говорить нельзя. Исключение представляют только несколько видов дятлов, у которых трофическая связь с этими жуками более тесная. Остальные же птицы, как правило, вносят совсем небольшой вклад в дело их уничтожения, но несмотря на это, он должен расцениваться как весьма нужный.

сти не были эти личинки в образцах корма, определить их не представлялось возможным. Однако всё это не помешало выяснить, что птицы используют в пищу довольно разнообразный ассортимент короедов.

Важно, что птицы добывают короедов круглый год. Так, если взять зимующих у нас дятлов, на деятельности которых следует остановиться особо, то анализ полученного материала показал, что весной эти насекомые были обнаружены в корме трёхпалого дятла Picoides tridactylus, летом — малого Dendrocopos minor и большого D. major пёстрых дятлов, осенью — малого пёстрого. Зимой короеды найдены в пище белоспиного дятла (Мальчевский, Пукинский 1983). Конечно, названные дятлы могут добывать их и в другое время года. Приведённые сведения свидетельствуют о доступности короедов для дятлов во все сезоны.

Таблица 2. Перечень видов короедов, обнаруженных в корме птиц, с указанием пород деревьев, которые они повреждают

|

Виды короедов |

Повреждаемые породы |

Виды птиц, их добывающих |

|

Ips typographus Ips sexdentatus Pityogenes chalcographus Pityogenes bidens Pityogenes quadrides Xyleborus cryptographus Scolytus ratzeburgi Scolytus sp. Hylastes sp. Scolytidae indet. Личинки короедов |

Ель, редко др. хвойные Сосна, реже др. хвойные Хвойные Сосна Сосна, редко ель Осина, тополь Берёза |

Dendrocopos major, Prunella modularis, Troglodytes troglodytes Apus apus Apus apus, Riparia riparia Apus apus Dendrocopos minor Muscicapa striata Hirundo rustica Apus apus, Delichon urbica Prunella modularis Corvus frugilegus Picoides tridactylus, Parus montanus |

В поисках насекомых-ксилофагов, в том числе короедов, дятлы не обходят вниманием ни одну породу дерева, причём каждый вид имеет определённые излюбленные породы, которые преимущественно и долбит. Например, в тайге Архангельской обл. большой пёстрый дятел долбит чаще всего сосну, трёхпалый — ель, желна — сосну и берёзу (Севастьянов 1958). В Ленинградской обл. достоверно установлено, что короедов, повреждающих хвойные, уничтожают большой и малый пёстрые дятлы (табл. 2). Кроме того, наблюдения показали, что они долбят также и лиственные деревья: первый, например, берёзу, второй — ольху, а случается, и другие породы. Каких же именно короедов разыскивает трёхпалый дятел, пока сказать трудно, т.к. в его пище удалось обнаружить только личинок.

Наряду с частичным разделением труда на разных породах деревьев происходит и разделение мест поимки насекомых, когда выбор разных дятлов падает на одну и ту же породу. Так, желна в поисках личинок, куколок и взрослых короедов обрабатывает главным образом нижние части Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск №133 1 АП стволов, а малый пёстрый дятел, наоборот, верхние, а также ветви, где больших усилий прилагать не нужно. Первый способен долбить очень твёрдую древесину и при этом глубоко, второй же трудится, обрабатывая только поверхностные и мягкие слои древесины. Таким образом, по способам и местам поимки насекомых разные дятлы заметно отличаются друг от друга, что позволяет им контролировать темп размножения разных короедов как в стволах, так и в кронах деревьев. Это они делают значительно успешнее, нежели кто-либо другой из птиц. Достаточно сказать, что в некоторых условиях дятлы могут обрабатывать до 90% заражённых короедами-типографами Ips typographies деревьев. При этом деятельность дятлов является одним из факторов, заметно ограничивающих численность молодых жуков (Матусевич 1981).

Вдобавок ко всему, дятлы очень прожорливы. Так, большие пёстрые дятлы, по нашим подсчётам, во время выкармливания птенцов отлавливают за сутки несколько тысяч беспозвоночных (Прокофьева 1971). Столь же много объектов питания за сутки скармливают своим птенцам и малые пёстрые дятлы, которые за один прилёт к гнезду приносят по несколько десятков мелких животных, а в течение “рабочего дня” делают свыше 300 прилётов с кормом (Прокофьева 1963). Что же касается желны, то за весь гнездовой период птенцы одного выводка съедают 150-180 тыс. насекомых (Cuisin 1969). Таким образом, истребление дятлами насекомых вокруг гнёзд происходит очень интенсивно. И хотя в это время предпочтение отдаётся открыто живущим видам, тем не менее добыча некоторого числа короедов всё же имеет место. Так, в пище птенцов малого пёстрого дятла мы находили личинок короедов (Прокофьева 1963).

Способность концентрироваться в очагах размножения короедов — ещё одно ценное свойство дятлов. Правда, в районе исследований такие очаги во время нашей работы отмечены не были, но, судя по литературным данным, они нередко возникают на старых гарях и ветровальных участках, где насекомые-ксилофаги находят благоприятные условия для размножения и где, поэтому, такие дятлы, как желна и трёхпалый, встречаются значительно чаще, чем в других местах (Формозов, Осмоловская 1950).

Всё это ставит дятлов на первое место среди истребителей короедов, но с одной оговоркой. Дело в том, что большинство дятлов, имея низкую плотность населения, могут и не “делать большой погоды” в регуляции численности короедов. Высокая плотность характерна только для большого

Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 133

пёстрого дятла. Но он, не будучи самым долбящим дятлом, обычно отдаёт предпочтение открыто живущим насекомым, а в зимнеее время питается почти исключительно семенами хвойных. Поэтому не случайно, что среди 169 образцов его корма мы только однажды обнаружили короедов (табл. 1). Отметим однако, что в более южных районах другие исследователи находили короедов в пище большого пёстрого дятла в несколько большем количестве, чем это получилось у нас (Формозов, Осмоловская 1950).

Примечательно, что короедов добывают не только настоящие лесные птицы, но и такие, как ласточки и стрижи. Известно, что последние добывают в полёте мелких насекомых и пауков, находящихся в пассивном или активнм полёте. Жуки-короеды, увлечённые во время лёта восходящими потоками воздуха, иногда оказываются в составе аэропланктона и тогда становятся добычей охотящихся на лету птиц. У стрижей Apus apus мы находили в рационе птенцов жуков-короедов нескольких видов (табл. 2). Для них, как и для воронков Delichon urbica и береговых ласточек Riparia riparia, характерна ловля преимущественно мелких объектов и высокая интенсивность кормодобывания. Поэтому вполне закономерно, что наряду с другими насекомыми им изредка попадаются и летающие короеды. Отмечено, что воронки способны добывать для птенцов свыше 700 экз. беспозвоночных за 1 ч (Прокофьева 19866), а в отдельных порциях корма, приносимых стрижами птенцам, содержится до 750 насекомых и пауков (Прокофьева 1976). Несколько особняком стоит лишь деревенская ласточка Hirundo rus-tica, которая ловит более крупных насекомых и, соответственно, в меньшем количестве. Зато она чаще других охотится в приземных слоях воздуха, где больше шансов встретить короедов. Из других птиц, добывающих летающих насекомых, упомянем серую мухоловку Muscicapa striata, которая ловит короедов редко и, видимо, случайно.

Несколько неожиданным для нас было поедание короедов грачами Corvus frugilegus, тем более, что оно наблюдалось неоднократно. Эти жуки обнаружены в погадках под грачиными гнёздами в разные годы и в двух разных местах — в сосновой роще у Политехнического университета в Петербурге (1968, 1969) и в парке Гатчины (1970). Объясняется это, очевидно, тем, что грачи, хотя и редко кормятся в лесу, порой разыскивают пищу на полянах и по опушкам, а также в парках, где нет густых зарослей, а гнёзда устраивают на высоких деревьях. Поэтому у них существует определённая связь с древостоем, хотя излюбленными местами кормёжки являются поля. Важно и то, что будучи всеядными, грачи поедают пищу не только разного качества, но и самой разной величины. Например, среди жуков их добычей становятся как крупные навозники Geotrupes (Scarabaeidae), так и мелкие листоеды Chrisomelidae и короеды.

Таким образом получается, что, с одной стороны, короеды добываются птицами в наибольшем количестве тогда, когда пищи в целом немного, с другой — при массовом размножении и вспышке численности. Это лишний раз подтверждает, что насекомоядные птицы прекрасно приспособлены к изменениям кормовой базы и обладают очень пластичным кормовым поведением.

Подводя итог всему сказанному, ещё раз обратим внимание на то, что большинство насекомоядных птиц редко добывает короедов. Однако, это компенсируется вовлечением в их истребление многих видов и особей, способных разыскивать короедов самых разных видов. Получается, что эти жуки находятся под постоянным контролем птиц, и этот контроль многогранен. Он выражается в том, что птицы в поисках корма, и в том числе короедов, трудятся в течение всего года, осматривая деревья всех пород от корней до вершин, и даже отлавливают летающих жуков в воздухе. Большая подвижность в сочетании с прожорливостью позволяет птицам уничтожать короедов в лесах самого разного типа. Всё это вместе делает птиц незаменимыми в деле борьбы с этими насекомыми. О пользе, приносимой птицами лесу истреблением короедов, можно говорить даже тогда, когда её масштабы совсем не выглядят большими. Не допускать массового размножения короедов — это важнее, чем бороться с ними, когда их становится много, тем более, что такую борьбу по-настоящему эффективно могут осуществлять далеко не все птицы, а только те из них, кто приспособился добывать ксилофагов. Обычно в удерживании численности короедов на невысоком уровне одна часть видов птиц участвует лишь эпизодически, в то время как другая, напротив, активна (дятлы). Но несмотря на эти различия, присутствие в лесу и тех, и других крайне желательно. Только совместная их деятельность может быть достаточно эффективной. Кроме того нельзя исключать, что в случае вспышек численности короедов и другие виды птиц на время могут становиться их потребителями.