Доходы и социально-психологическое самочувствие населения Петербурга

Автор: Илле Михаил

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181561

IDR: 142181561

Текст статьи Доходы и социально-психологическое самочувствие населения Петербурга

(В таблице 1 приведены средние значения ответов респондентов, без учета отказавшихся или затруднившихся ответить на вопросы и, в случае вопроса о личном доходе, такового не имеющие.)

Обратим внимание на то обстоятельство, что в ходе телефонных опросов нам, как правило, не удается зафиксировать доходы самой обеспеченной части населения, поскольку они либо вообще не попадают в выборку, либо отказываются называть свои доходы. Так же мы вряд ли наблюдаем в ходе опроса и люмпенизированную часть населения (бомжей, алкоголиков и т.п.). Таким образом, все полученные результаты имеют отношение только, если так можно выразиться, к основной, «наблюдаемой» в социологических исследованиях части населения, в которую не входят ни самые богатые, ни самые бедные горожане. Однако, есть основания утверждать, что реальные доходы и «наблюдаемого» населения несколько выше зафиксированных средних значений, поскольку, как показывают многочисленные исследования потребительского поведения горожан, отказывающиеся или затрудняющиеся назвать свой доход (а их около 20% от всех опрошенных) принадлежат, в основном, к населению с относительно высокими доходами.

Как показывает таблица 1, средний зафиксированный личный доход по всем опрошенным в январе этого года составил 5148 рублей, по сравнению с январем прошлого года прирост составил 38%. Самые высокие доходы имеют руководители разного уровня и индивидуальные предприниматели (14220 рублей, прирост к маю – 6%, к январю прошлого года – 29%). Самые низкие личные доходы по данным последнего исследования зафиксированы у инвалидов, безработных («прочие неработающие») – 1962 рубля. Разрыв между самой высокодоходной и самой низкодоходной группами составляет: 14220/1962=7,2 раза. Доходы пенсионеров выросли за прошедший год на 25% и составляют 2444 рубля. Наиболее высокий рост доходов наблюдался у специалистов с высшим образованием (56%) и у пожилого населения (50-59 лет - увеличение доходов по сравнению с январем прошлого года на 50%; у респондентов 60 лет и старше прирост составил 40%). Тем не менее, сохраняется связь личных доходов с возрастом респондентов – доходы ниже среднего уровня имеют только респонденты в возрасте 50 лет и старше, самые низкие средние доходы у тех, кому 60 и более лет –2819 рублей. Отметим еще раз, что хотя именно в старших возрастных группах наблюдался самый высокий прирост доходов по сравнению с январем прошлого года, но базовый уровень доходов был настолько низок, что даже увеличение среднедушевых доходов на 40-50% не позволило пожилым горожанам существенно улучшить свои финансовые дела.. Разрыв в личных доходах между мужчинами и женщинами, после увеличения в мае прошлого года до 1,9 раза, сейчас вернулся к уровню января 2003 года и составляет: 6613/4033=1,6 раза. В январе 2004 года мы фиксировали еще один показатель – бюджетный или не бюджетный источник доходов у работающего населения (средний личный доход работающих в январе этого года составлял 6944 рубля). Доходы у занятого населения, заработная плата которого не зависит от бюджетного финансирования, по сравнению с бюджетниками выше на 26% (7456/5901 руб.). Интересно отметить, что самый высокий уровень личных доходов у респондентов, которые не смогли однозначно назвать свой источник финансирования (9093 рубля – второе место среди всех анализируемых групп, после руководителей и индивидуальных предпринимателей), по всей видимости, они имеют одновременно и бюджетные и внебюджетные источники доходов.

Душевые доходы населения выросли за год на 41% и составляют на начало 2004 года 3752 рубля. Сравнение личных и душевых доходов показывает влияние семьи, ее состава и размера, наличия детей и прочих обстоятельств семейной жизни на показатели доходности населения.

В таблице 2 приведены данные по 10% самого бедного населения и 10% самых обеспеченных горожан. Разрыв в средних душевых доходах в этих группах был равен 8,5 раз (1264 – средние душевые доходы 10% самого бедного населения / 10766 рублей - душевой доход 10% наиболее обеспеченной части горожан). Хотя этот показатель и фиксирует доходы на одного члена семьи и не связан непосредственно с доходами тех или иных категорий граждан, тем не менее, структурные особенности деления населения по критерию «бедность-богатство» достаточно отчетливо проявляются: 56% группы самого бедного населения – пенсионеры, 77% – женщины, 63% – люди старше 50 лет. В группе с высокими доходами преобладают люди с высшим образованием, в возрасте - до 39 лет (62% высокодоходной группы составляют респонденты в этом возрасте).

Таблица 2. Сравнение групп самых обеспеченных и самых бедных респондентов, % по колонке (январь 2004 года)

|

Социально демографические характеристики |

Группы по доходам |

Доля группы в выборке |

||

|

респондентов |

бедные |

богатые |

||

|

Col % |

Col % |

Col % |

||

|

ПОЛ |

мужчины |

23.1% |

62.0% |

43.8% |

|

женщины |

76.9% |

38.0% |

56.2% |

|

|

Возраст |

18-24 года |

3.8% |

15.2% |

14.7% |

|

25-29 лет |

15.2% |

8.4% |

||

|

30-39 лет |

14.1% |

31.6% |

20.5% |

|

|

40-49 лет |

19.2% |

13.9% |

17.4% |

|

|

50-59 лет |

21.8% |

15.2% |

14.7% |

|

|

60 лет и старше |

41.0% |

8.9% |

24.3% |

|

|

Образование |

неполное среднее |

19.2% |

6.3% |

|

|

среднее |

62.8% |

44.3% |

54.3% |

|

|

высшее и нез. высшее |

17.9% |

55.7% |

39.4% |

|

|

Социальное |

рабочие |

14.3% |

19.0% |

17.6% |

|

положение |

служащие без в.о. |

5.2% |

17.7% |

12.8% |

|

специалисты с в.о. |

3.9% |

26.6% |

16.3% |

|

|

руководители и инд. бизнес |

17.7% |

5.1% |

||

|

прочие работающие |

3.9% |

7.6% |

4.7% |

|

|

студенты |

1.3% |

3.8% |

8.5% |

|

|

пенсионеры |

55.8% |

5.1% |

24.9% |

|

|

домохозяйки |

3.9% |

2.5% |

4.6% |

|

|

прочие неработающие |

11.7% |

5.6% |

||

|

Вы работаете в |

бюджет |

52.4% |

22.9% |

36.0% |

|

бюджетной организации или нет? |

не бюджет |

47.6% |

72.9% |

60.1% |

|

затруднение в ответе |

4.3% |

3.9% |

||

|

Средний доход |

1264 руб. |

10766 руб. |

3752 руб. |

|

Характеристики социально-психологического самочувствия

Кратко остановимся на полученных результатах, связанных с различными показателями, характеризующими, на наш взгляд, социально-психологическое самочувствие населения (общие распределения ответов по анализируемым показателям представлены в последней колонке таблицы 3).

Оценка изменений жизни по сравнению с январем прошлого года улучшилась: на восемь процентов респондентов больше отмечают улучшение жизни и на семь процентов меньше опрошенных (по сравнению с январем прошлого года) говорят, что жизнь за последний год ухудшилась. Если в январе прошлого года доля тех, кто отмечал ухудшение жизни, была чуть больше доли говоривших о ее улучшении, то сейчас 27% опрошенных говорят об улучшении жизни и только 14% об ухудшении, разрыв между положительными и отрицательными оценками в два раза. Оценка изменений жизни связана с возрастом респондентов: в группе молодежи (18-29 лет) более 30% опрошенных говорит о том, что жизнь улучшилась, среди респондентов в возрасте 50 лет и старше только 15% (в январе 2003 г. среди респондентов в возрасте 50-59 лет таковых было 11%, а в возрасте 60 лет и более – 8%). В то же время, среди самых пожилых респондентов говорят об ухудшении жизни 23% опрошенных (в мае так отвечали 20% в этой возрастной группе, в январе 2003 г. - 36%). Самый высокий процент положительных оценок изменений жизни мы наблюдаем сейчас среди руководителей и индивидуальных предпринимателей (55%), людей с душевым месячным доходом более 7500 рублей (46%) и молодежи в возрасте 18-24 года (42%).Наибольшая доля отрицательных оценок фиксируется среди людей с минимальным душевым доходом (38%), инвалидов и безработных (32%), респондентов с неполным средним образованием (25%). Среди пенсионеров доля отмечающих ухудшение жизни снизилась и составляет сейчас 21% (в январе таковых среди пенсионеров было 36 %, в мае – 22%), то есть улучшение жизни пенсионеры почувствовали, в основном, еще в начале 2003 года. Разрыв в душевых доходах между теми, кто говорит, что жизнь стала лучше и теми, чья жизнь ухудшилась, составляет сейчас:: 5058/2807=1,8 раза (в мае разрыв был в 1,62 раза, в январе прошлого года - 1,57 раза). Таким образом, разрыв в доходах между группами с диаметрально различными оценками изменений жизни нарастает.

По сравнению с январским исследованием прошлого года характеристики показателя «оптимизм - пессимизм» (ожидаемые изменения жизни в ближайшие год-два) изменились в положительную сторону на 9%, сейчас примерно каждый третий опрошенный – оптимист, год назад их было примерно четверть. В то же время доля пессимистов практически не изменилась – уменьшение по сравнению с данными января прошлого на 2%, а по сравнению с майским исследованием доля пессимистов даже чуть-чуть выросла. Оптимизм населения по-прежнему тесным образом связан с оценкой текущего состояния жизни: среди тех, у кого жизнь улучшилась 61% рассчитывает, что и дальше все будет хорошо, и, наоборот, среди отметивших ухудшение жизни только 15% надеются на ее изменение к лучшему, и почти 40% полагает, что жизнь и дальше будет ухудшаться. Самая большая доля оптимистов наблюдается среди молодежи, руководителей и индивидуальных предпринимателей. Пессимистов больше, чем оптимистов в четырех анализируемых группах: людей в возрасте 60 лет и старше, лиц с неполным средним образованием, пенсионеров и респондентов с минимальным уровнем душевого дохода. В мае мы отмечали существенное улучшение социально-психологического самочувствия у пенсионеров – в январе 10% пенсионеров рассчитывали на улучшение жизни в ближайшее время и 25% полагали, что жизнь ухудшится; в мае 17% надеялось на улучшение и только 13% не ждало от будущего ничего хорошего, сейчас только 15% среди пенсионеров оптимисты и 19% - пессимисты, то есть доля пессимистов опять увеличилась, хотя она и меньше, чем была в январе прошлого года. Разрыв в душевых доходах между теми, кто надеется на улучшение жизни и теми, кто не ждет от жизни ничего хорошего составляет: 4779/2693=1,77 раза (в мае этот разрыв был равен 1,54 раза, в январе прошлого года - 1,66 раза).

Несмотря на рост доходов, большинство респондентов не удовлетворено своими финансовыми возможностями и только 23% в принципе довольны своим материальным положением (на предыдущих этапах исследования этот показатель не замерялся). Хотя и есть сильная связь между оценкой изменений жизни, ожиданием будущих изменений и удовлетворенностью количеством денег (среди респондентов, отметивших улучшение жизни за последний год 35% удовлетворены материальным положением, а среди тех, чья жизнь ухудшилась таковых только 7% и т.д.), тем не менее, почти во всех анализируемых группах доля неудовлетворенных финансовыми возможностями семьи больше доли удовлетворенных. Зафиксированы только две группы населения, в которых доля положительных ответов больше доли отрицательных – это респонденты с душевым месячным доходом более 7500 рублей и группа руководителей и индивидуальных предпринимателей, но эти группы составляют в составе всего населения незначительное меньшинство. Вполне очевидно, что больше всего недовольных своими финансовыми возможностями среди пожилых людей, пенсионеров, инвалидов и безработных («прочие неработающие»), людей с минимальными доходами.

Разница между средними душевыми доходами удовлетворенных финансовыми возможностями и неудовлетворенных составляет: 5511/3140=1,76 раза; по личным доходам соотношение равно: 6995/4477=1,56 раза.

Непосредственная самооценка респондентами своего психологического самочувствия на момент проведения опроса показала, что половина опрошенных считает, что сейчас в их жизни скорее светлая полоса, примерно 30% респондентов оценивают текущий момент своей жизни

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 3, 2004 противоположным образом. Если посмотреть на связь этих оценок с оценками ранее анализируемых показателей то мы увидим, что доля видящих свою жизнь в черном цвете больше доли тех, кто полагает, что сейчас в их жизни скорее светлая полоса только в группе отметивших ухудшение своей жизни за прошедший год и среди пессимистов, то есть тех, кто полагает, что в ближайшие год-два их жизнь будет только ухудшаться. Но уже даже среди недовольных финансовым положением семьи доля положительно оценивающих свое психологическое состояние больше доли отрицательных оценок. Достаточно ожидаемо, что большинство видящих свою жизнь в черных тонах мы наблюдаем среди респондентов 60 лет и старше, пенсионеров, инвалидов и безработных, людей с низким уровнем доходов.

Показатель удовлетворенности жизнью в целом так же немного улучшился: по сравнению с январским исследованием прошлого года доля удовлетворенных жизнью выросла на 13% и на 6% уменьшилось число опрошенных, неудовлетворенных жизнью. Отметим, что в последнем исследовании впервые зафиксировано преобладание доли положительных ответов над отрицательными по этому показателю. Респонденты 50 лет и старше, с неполным средним образованием, рабочие, пенсионеры, инвалиды и безработные, люди с низким уровнем душевых и личных доходов - в этих группах доля неудовлетворенных жизнью больше доли удовлетворенных. Разрыв в душевых доходах между теми, кто удовлетворен жизнью и теми, кто ею не удовлетворен, составляет 1,61 раза (в мае 1,36); по отношению к личным доходам -1,57 раза (в мае 1,67). Фиксируется сильная взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и другими характеристиками социально-психологического самочувствия респондентов.

Самоидентификация населения по уровню материальной обеспеченности

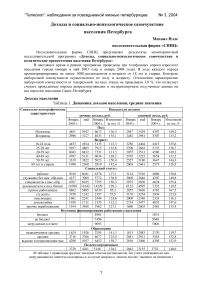

Рисунок 1. «С точки зрения материальной обеспеченности Вашей семьи, к какому социальному слою Вы себя относите?»,%

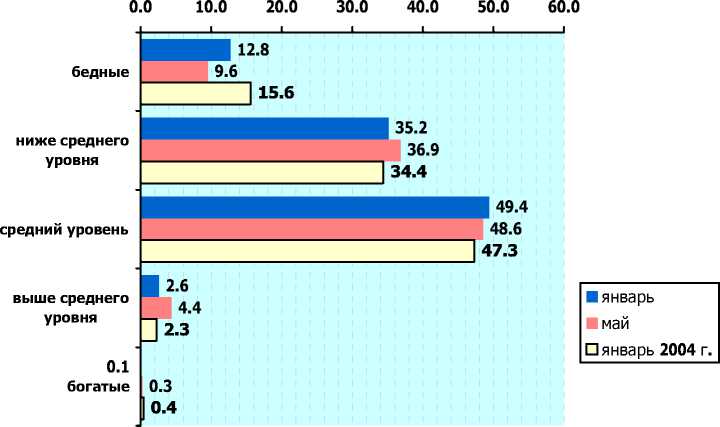

Рисунок 2. Средние личные и душевые доходы респондентов в зависимости от самооценки уровня обеспеченности, руб. (январь 2004 г.)

Таблица 3. Взаимосвязь самоидентификации уровня материальной обеспеченности с оценками различных сторон жизни

|

4. С точки зрения материальной обеспеченности Вашей семьи, к какому социальному слою населения Вы себя относите? |

По всем опрошенным |

|||||

|

Социально-демографические характеристики респондентов |

бедные |

ниже среднего уровня |

средний уровень |

выше среднего уровня |

||

|

% по строке |

||||||

|

Ваша жизнь по сравнению с |

лучше |

4.1% |

22.1% |

69.4% |

4.4% |

26.9 |

|

прошлым годом стала лучше, хуже или не изменилась? |

не изменилась |

16.3% |

36.9% |

44.2% |

2.6% |

52.5 |

|

трудно сказать |

11.4% |

42.9% |

45.7% |

6.9 |

||

|

хуже |

37.7% |

44.9% |

16.7% |

.7% |

13.7 |

|

|

2. Как Вы думаете, в |

улучшится |

4.6% |

28.4% |

62.4% |

4.6% |

32.4 |

|

ближайшие год-два Ваша жизнь улучшится, ухудшится или не изменится? |

не изменится |

21.0% |

36.4% |

39.9% |

2.7% |

28.9 |

|

трудно сказать |

11.6% |

38.0% |

49.0% |

1.4% |

29.0 |

|

|

ухудшится |

48.0% |

37.8% |

14.3% |

9.7 |

||

|

Удовлетворенность уровнем |

не удовлетворены |

21.2% |

47.1% |

31.0% |

.7% |

57.5 |

|

доходов |

затруднились ответить |

13.0% |

21.0% |

63.5% |

2.5% |

19.8 |

|

удовлетворены |

3.5% |

14.0% |

74.6% |

7.9% |

22.6 |

|

|

Удовлетворенность жизнью в |

удовлетворен |

6.9% |

27.8% |

60.7% |

4.7% |

44.6 |

|

целом |

трудно сказать |

10.1% |

27.0% |

62.4% |

.6% |

17.7 |

|

не удовлетворен |

28.4% |

45.8% |

24.5% |

1.3% |

37.7 |

|

|

Самооценка психологического |

скорее черная |

34.1% |

39.9% |

24.7% |

1.4% |

29.4 |

|

состояния |

затруднение в ответе |

14.7% |

36.8% |

48.0% |

.5% |

20.2 |

|

скорее светлая |

5.1% |

30.3% |

60.2% |

4.3% |

50.4 |

|

|

По всем опрошенным |

15.6% |

34.4% |

47.3% |

2.7% |

100.0% |

|

Приведенные данные показывают, что несмотря на рост доходов и некоторое улучшение характеристик социально-психологического самочувствия, доля опрошенных, считающих себя бедными, увеличилась по отношению к январю прошлого года на три процента, а по отношению к майскому замеру на 6%. При этом средний душевой доход населения, считающего себя бедным составил 2018 рублей, то есть стал меньше, чем зафиксированный в мае (январь 2003 г.= 1820 руб., май 2003 г.= 2221 руб., прирост января 2004 г. к январю 2003 г. составил всего 1,1 раза). Только на 0,8% по сравнению с январем прошлого года уменьшилась доля респондентов, относящих себя к группе с доходами ниже среднего уровня (душевой доход: январь 2003 г. = 2231 руб., май – 2564 руб., январь 2004 г. – 3192 руб., прирост к январю прошлого года – 1,43 раза). На два процента уменьшилась доля, считающих свои доходы на среднем уровне. Январский опрос этого года зафиксировал, что ровно 50% опрошенных относит себя к бедным и обеспеченным ниже среднего уровня, год назад таковых было 48%. Разрыв между теми, кто считает себя бедными и теми, чьи доходы выше среднего уровня существенно увеличился: 8635/2018 =4,28 раза ( в мае= 2,35 раза, в январе прошлого года - 3,65 раза). Число респондентов, считающих свою материальную обеспеченность на среднем уровне, немного уменьшилось – к таковым себя относят 47% населения, в январе прошлого года и в мае таковых было 49% от всех опрошенных (душевой доход: январь 2003 г. = 3290 руб., май – 3795 руб., январь 2004 г. = 4708 руб., прирост за год – 1,43 раза). Доля, считающих себя обеспеченными выше среднего уровня, по сравнению с прошлым годом не изменилась (душевой доход: январь 2003 г.= 6650 руб., январь 2004 г. = 8635 руб., прирост к январю 2003 г. – 1,3 раза). Как мы видим, изменения в самооценке населением уровня материальной обеспеченности по сравнению с 2003 годом минимальны, в пределах возможной ошибки измерения.

Таким образом, во-первых, можно сделать вывод о существенном увеличении разрыва между самыми бедными и остальными группами населения – средние душевые доходы беднейшей части населения почти не изменились, (увеличение в 1,1 раза), во всех остальных группах прирост средних душевых доходов составляет от 1,3 до 1,43 раза. Во-вторых, существенно возросли представления населения о необходимых финансовых средствах: если в январе 2003 г. доход на одного члена семьи на уровне 110 долларов воспринимался горожанами как средний уровень обеспеченности, в мае для отнесения себя к этой группе требовался уже душевой доход на уровне 127 долларов в месяц, в январе 2004 года средний душевой доход населения, относящего себя к среднему уровню обеспеченности, составлял уже 157$ (для расчета один доллар приравнен к 30 рублям). Эти обстоятельства и приводят к тому, на первый взгляд, парадоксальному результату, когда фактические доходы населения существенно возросли, а реальная самооценка горожанами уровня своей материальной обеспеченности осталась практически на том же уровне. Можно ожидать, что подобная ситуация будет сохраняться до тех пор пока реальный рост доходов не достигнет уровня, обеспечивающего достаточно приемлемое качество жизни большей части населения.

Если посмотреть на структурные характеристики этого показателя, то мы увидим знакомую картину (см. табл.4). Наибольшие доли считающих себя бедными фиксируются среди самых пожилых людей, пенсионеров, людей с неполным средним образованием и минимальными уровнями доходов. В январе прошлого года 32% респондентов в возрасте 60 лет и старше и 31% пенсионеров относили себя к группе бедных, сейчас этот процент составляет 36 и 37% соответственно, то есть после некоторого улучшения ситуации в мае прошлого года, когда доля относящих себя к бедным среди этой категории граждан несколько снизилась, сейчас она не только вернулась к уровню прошлого года, но и превысила его.

Сохраняются различия и в социально-психологическом самочувствии респондентов: Среди тех, кто отрицательно оценивает различные аспекты жизни фиксируется максимальная доля респондентов, относящих себя к бедным (см. табл.3).

Таким образом, среди населения Петербурга можно по-прежнему выделить две большие группы населения, различающиеся уровнем доходов и характеристиками социальнопсихологическими самочувствия. Основными факторами, определяющими дифференциацию этих групп, являются возраст и доход. В неблагополучной группе преобладают пожилые и малообеспеченные люди, во второй группе, в основном, молодые и люди средних лет с относительно приемлемым уровнем дохода. Уровень доходов, в свою очередь, в значительной степени определяется возрастом, уровнем образования и социальным статусом респондентов.

Завершая краткий обзор промежуточных результатов исследования, можно констатировать, что мы зафиксировали подтверждение классической формулы опережающего роста потребностей по отношению к возможностям их удовлетворения. И если в ближайшие несколько лет и можно будет ожидать снижения в два раза количества бедных по формальным признакам, то есть добиться превышения их доходов официально утвержденного уровня бедности, то совершенно очевидно, что сами себя они по-прежнему будут относить к беднейшему слою населения и их самооценки не претерпят больших изменений. Для действительной победы над бедностью нужны другие ориентиры, а не минимальный прожиточный уровень жизни или же этот минимальный уровень должен стать действительно уровнем жизни, а не границей выживания и отражать совсем другие стандарты качества жизни.

Таблица 4. Взаимосвязь самоидентификации уровня материальной обеспеченности с социально-демографическими характеристиками респондентов

|

Социально-демографические характеристики респондентов |

4. С точки зрения материальной обеспеченности Вашей семьи, к какому социальному слою населения Вы себя относите? |

||||

|

бедные |

ниже среднего уровня |

средний уровень |

выше среднего уровня |

||

|

% по строке |

|||||

|

ПОЛ |

мужчины |

11.6% |

36.1% |

48.3% |

4.1% |

|

женщины |

18.6% |

33.2% |

46.6% |

1.6% |

|

|

Возраст |

18-24 года |

4.1% |

15.5% |

77.0% |

3.4% |

|

25-29 лет |

2.4% |

35.3% |

57.6% |

4.7% |

|

|

30-39 лет |

5.8% |

30.4% |

58.5% |

5.3% |

|

|

40-49 лет |

12.6% |

36.6% |

48.6% |

2.3% |

|

|

50-59 лет |

17.6% |

44.6% |

37.2% |

.7% |

|

|

60 лет и старше |

36.3% |

41.2% |

21.6% |

.8% |

|

|

Образование |

неполное среднее |

39.1% |

34.4% |

26.6% |

|

|

среднее |

14.8% |

37.5% |

46.1% |

1.6% |

|

|

высшее и нез. высшее |

12.8% |

30.2% |

52.4% |

4.5% |

|

|

Социальное положение |

рабочие |

7.9% |

37.9% |

53.7% |

.6% |

|

служащие без в.о. |

7.8% |

33.3% |

56.6% |

2.3% |

|

|

специалисты с в.о. |

7.3% |

35.4% |

52.4% |

4.9% |

|

|

руководители и инд. бизнес |

23.5% |

62.7% |

13.7% |

||

|

прочие работающие |

8.5% |

38.3% |

51.1% |

2.1% |

|

|

студенты |

2.3% |

14.0% |

80.2% |

3.5% |

|

|

пенсионеры |

37.5% |

40.6% |

21.5% |

.4% |

|

|

домохозяйки |

10.9% |

28.3% |

56.5% |

4.3% |

|

|

прочие неработающие |

26.8% |

39.3% |

32.1% |

1.8% |

|

|

Вы работаете в бюджетной |

бюджет |

11.3% |

37.3% |

49.0% |

2.5% |

|

организации или нет? |

не бюджет |

4.4% |

33.8% |

57.6% |

4.1% |

|

затруднение в ответе |

9.1% |

27.3% |

59.1% |

4.5% |

|

|

душевой доход-группы |

затруднились или отказались ответить |

7.1% |

24.2% |

64.0% |

4.7% |

|

до 1500 руб. |

48.1% |

34.2% |

17.7% |

||

|

1501-2000 руб. |

35.5% |

44.2% |

18.6% |

1.7% |

|

|

2001-3000 руб. |

14.6% |

43.1% |

41.4% |

.8% |

|

|

3001-4000 руб. |

5.1% |

40.4% |

52.5% |

2.0% |

|

|

4001-5000 руб. |

2.4% |

30.1% |

67.5% |

||

|

5001-7500 руб. |

19.0% |

76.2% |

4.8% |

||

|

более 7500 руб. |

19.6% |

67.9% |

12.5% |

||

|

личный доход(группы) |

дохода не имеют |

5.1% |

20.3% |

69.6% |

5.1% |

|

затруднились или отказались ответить |

8.4% |

26.9% |

60.5% |

4.2% |

|

|

до 1500 руб. |

40.2% |

35.4% |

23.2% |

1.2% |

|

|

1501-2000 руб. |

41.7% |

40.3% |

17.3% |

.7% |

|

|

2001-3000 руб. |

22.8% |

53.5% |

23.8% |

||

|

3001-4500 руб. |

14.3% |

45.7% |

40.0% |

||

|

4501-6500 руб. |

5.0% |

39.7% |

53.7% |

1.7% |

|

|

6501-10000 руб. |

3.8% |

21.5% |

71.5% |

3.1% |

|

|

более 10000 руб. |

33.8% |

56.3% |

9.9% |

||

|

По всем опрошенным |

15.6% |

34.4% |

47.3% |

2.7% |

|