Доходы населения как фактор его социального самочувствия (на примере Мурманской области)

Автор: Гущина И.А., Довиденко А.В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4 т.9, 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются результаты социологического мониторинга, выполняемого с 2002 г. в Институте экономических проблем Кольского научного центра РАН. Основной акцент делается на оценку населением Мурманской области своих реальных и желаемых доходов, их покупательной способности. Определяется значение фактора доходности в формировании социального самочувствия населения.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293764

IDR: 14293764

Текст научной статьи Доходы населения как фактор его социального самочувствия (на примере Мурманской области)

-

1. Введение

Благосостояние населения представляет собой один из наиболее значимых показателей, используемых при анализе результатов социально-экономического развития не только региона, но и страны в целом. Негативные изменения в благосостоянии, как правило, касаются всех сфер общественной жизни: снижается уровень социальных гарантий, ухудшается положение в сферах духовного воспитания, образования, здравоохранения, причем последствия этих изменений будут проявляться и при жизни последующих поколений ( Шабанова , 2005).

-

2. Метод социологического исследования как инструмент изучения социально-экономических и политических процессов в обществе

-

3. Оценка социального самочувствия населения Мурманской области (по фактору доходности)

Ухудшение экономического положения людей становится причиной сокращения объемов их личного потребления. Поэтому изучение материального положения населения, динамики его доходов и расходов важно не только для выявления степени социального и экономического неблагополучия, которое испытывает большая часть населения, но и для оценки того, как и в какой мере это отражается на экономическом развитии региона.

Использование социологических методов при изучении социальных, экономических и политических процессов, происходящих в обществе и локальных его составляющих, позволяет в рамках научного подхода по результатам объективного анализа определить тенденции изменений, уточнить количественное и качественное соотношение между различными оценками указанных процессов. В свою очередь, выявление потребностей и предпочтений в мнениях населения позволяет оценить уже имеющийся уровень территориальной и социальной организации населения и определить перспективные направления развития.

Исследования по изучению общественного мнения жителей Мурманска по значимым социальным, экономическим и политическим проблемам выполняются в Институте экономических проблем КНЦ РАН с июня 2002 г. в рамках социологического мониторинга по Мурманской области. К настоящему времени накоплен обширный аналитический материал, позволяющий говорить о наиболее значимых тенденциях, сформировавшихся в течение всего периода мониторинга.

Большой объем полученной социологической информации позволяет определить тенденции и факторы, влияющие на социальное самочувствие жителей Мурманской области, которое проявляется в их социальной самоидентификации, политических настроениях, запасе социального терпения и многом другом.

Cледует заметить, что собранный эмпирический материал не может претендовать на полную точность, поскольку как верхние (властная элита, крупные собственники), так и самые низшие слои населения (нищие, бродяги) оказываются вне досягаемости при проведении социологических опросов.

Длительный период экономического спада в российской экономике предопределил несостоятельность социальной политики не только рамками собственно спада, но и в перспективе. В условиях необоснованного оптимизма власти большинство социальных вопросов предполагалось решить автоматически в процессе реформирования экономики ( Миронов , 2005).

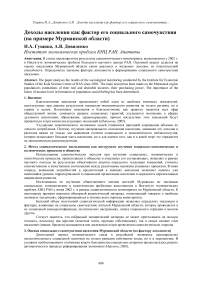

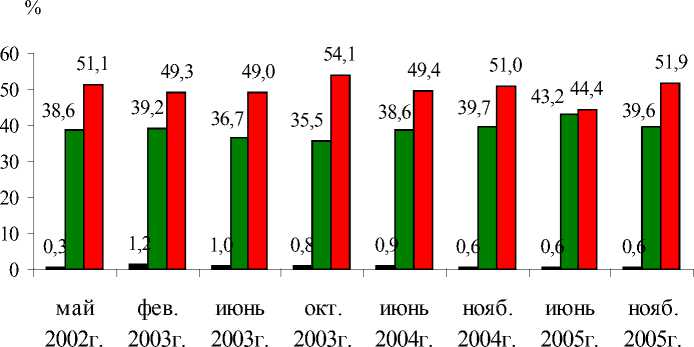

I—I Среднемесячный фактический доход

I—I Желательный доход

—*— Соотношение желаемого и фактического доходов (в разах)

Рис. 1. Желаемый и фактический среднемесячный доход на одного члена семьи населения Мурманской области (руб.)

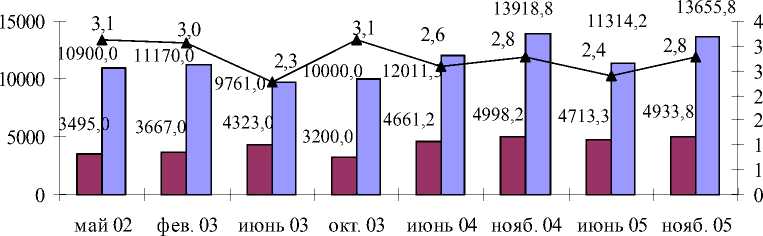

Фактор доходности во многом является показателем социальной ситуации в обществе. Анализ субъективных оценок людьми их собственных доходов показал, что на протяжении всего периода мониторинга сохраняется существенная разница между фактическим доходом на одного члена семьи и желательным (по мнению жителей Мурманской области), для обеспечения нормального образа жизни (рис. 1). Оказалось, что фактический доход на одного члена семьи составляет в среднем 36,7 % от желаемого, т.е. фактические доходы представляют собой величину чуть больше трети от необходимых (рис. 2).

Наименьшее расхождение показателей реальных и желаемых доходов зафиксировано в июне 2003 г. Здесь, очевидно, "сработал" психологический фактор позитивных ожиданий, поскольку уже было известно о предстоящей реформе заработной платы в бюджетной сфере и несложно было просчитать предполагаемое увеличение дохода.

Но уже в октябре того же 2003 г. разрыв реальных и желаемых показателей составил 3,1 раза – самый высокий за период наблюдений, что можно оценить как реакцию на продекларированную, но не принесшую реальных результатов реформу. В течение 2004-2005 гг. соотношение желаемых и фактических доходов изменялось незначительно. Кроме того, следует отметить сезонные колебания этого показателя: в июне на севере начинается период массовых отпусков и выплачиваемые "отпускные" на два месяца вперед создают иллюзию некоторой достаточности средств, хотя и они ниже желаемых в более чем в 2 раза.

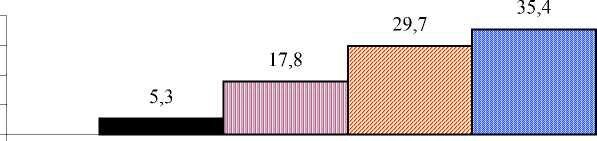

Рис. 2. Соотношение величины фактических доходов и необходимых

(по материалам социологического мониторинга населения Мурманской области), %

Если суммы, заявленные жителями как необходимый доход на одного члена семьи, сравнить со средней заработной платой по Мурманской области за 2004 год (10,9 тыс. руб. в месяц), то видно, что они в достаточной степени близки по значению. Средняя начисленная заработная плата работающего представляется как "необходимая сумма на одного члена семьи для нормальной жизни", что указывает на скромность притязаний северян, когда-то причисляемых к наиболее высокооплачиваемым категориям населения страны.

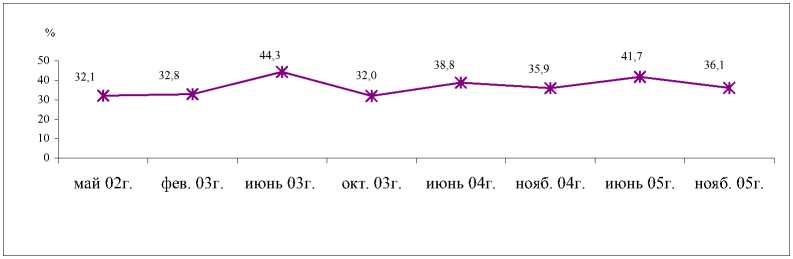

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать

Покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает у нас трудностей

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на потом

Денег хватает только на приобретение продуктов питания

-

□ Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания

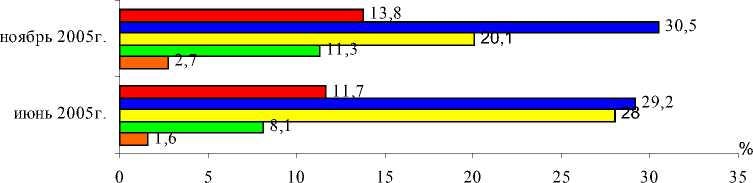

Рис. 3. Оценка респондентами покупательной способности своих фактических доходов, %

В данном контексте интересна оценка покупательной способности фактических доходов населения. На рис. 3 представлен рейтинг оценок покупательной способности личных доходов населения. Фактически, на протяжении всего периода мониторинга, около половины респондентов оценивает свои доходы по варианту "денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на потом"; на втором месте оценка "денег хватает только на приобретение продуктов питания". Таким образом, потребность в повышении доходов хотя бы до уровня заявленных указывает, что одним из критериев представлений северян о "нормальной жизни" является способность приобретать товары длительного пользования без особых трудностей.

Низкая покупательная способность доходов населения приводит не только к падению потребительского спроса, что сказывается и на уровне экономической активности в регионе, но и формирует оценки самоидентификации жителей по уровню благосостояния, которые, в свою очередь, являются показателем социального самочувствия людей (рис. 4).

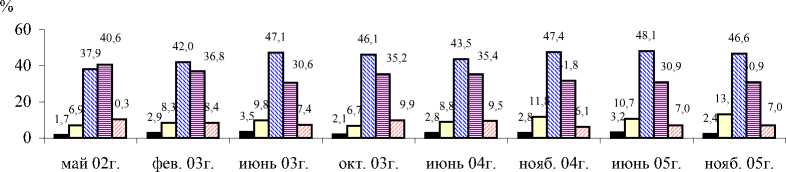

Можно говорить о следующей выявленной в ходе мониторинга тенденции: "богатыми" себя считают около 1 % респондентов; "людьми среднего достатка" – 35-40 %. Показатели дохода этих категорий на ноябрь 2005 г. составили соответственно 12,5 тыс. руб. и 7,4 тыс. руб. в месяц на одного члена семьи, что весьма красноречиво характеризуют представления респондентов о богатстве и достатке. Если рассматривать соотношение оценки уровня доходов населения с данными по самоидентификации, то оказывается, что большая доля тех, кто относит себя к людям среднего достатка, оценивают свои денежные доходы как достаточные для приобретения лишь необходимых продуктов и одежды.

Оценки социальной самоидентификации респондентов указывают на то, что самой масштабной (более половины ответивших) является группа "бедных и нищих". В среднем их доход составляет 4,4 тыс. руб. в месяц, что практически соответствует прожиточному минимуму по Мурманской области на второй квартал 2005 г. – 4360 руб., в то время как официальный уровень бедности в этот период составлял 23,4 %.

Анализ самоопределения респондентов по уровню доходов позволяет говорить о весьма значительной социальной дистанции между ними. Это проявляется в дифференциации их интересов и ценностных ориентаций в политике, в оценке результатов социально-экономического реформирования, взглядов на свое будущее ( Титов , 2002). Проиллюстрируем это на примере отношения к реформе заработной платы работников бюджетной сферы в 2003 г.: низкий уровень ожиданий социальной справедливости предопределил формирование негативного отношения к этой реформе. Значительная часть респондентов (около 30 %) ожидала "усиления несправедливости в оплате труда" и "увеличения разницы в доходах между бюджетной и внебюджетной сферами" в пользу последней.

Похожая ситуация определилась и в отношении закона о так называемой монетизации льгот. В предыдущие годы властью неоднократно предпринимались попытки "прикрыть" собственную экономическую и социальную несостоятельность декларируемыми, но не обеспеченными материальным ресурсом льготами. Около половины населения было отнесено к категории льготников, а оставшаяся половина должна была нести дополнительное бремя. Как будто бы и с благими намерениями был принят Федеральный закон № 122, согласно которому льготы заменялись денежными выплатами и компенсациями, но негативные ожидания результатов всякого реформирования наученных предыдущим опытом людей, предвосхитили его оценку.

Богатые Люди среднего до статка Бедные и нищие

Рис. 4. Социальная самоидентификация населения Мурманской области, %

Решение правительства РФ о проведении социальной реформы по замене льгот разных категорий граждан денежными компенсациями было принято в 2004 г., поэтому в ноябре того же года в анкету был включен вопрос об отношении к предстоящему реформированию. За монетизацию льгот выступили лишь 5,3 % опрошенных (те, чьи интересы предстоящая реформа не затрагивала), против высказалось 35,4 % опрошенных, и 29,7 % респондентов были "по большей части против" (рис. 5).

% 40

10 0

нояб. 2004г.

Целиком поддерживаю

По большей части против

-

□ По большей части поддерживаю Целиком против

Рис. 5. Отношение к монетизации льгот населения Мурманской области (ноябрь 2004 г.), %

Реформа "стартовала" 1 января 2005 года. Повторный опрос мнений о реформе показал, что на протяжении 2005 г. отношение к монетизации льгот несколько улучшилось. Сократилось резко отрицательное отношение по оценке подготовленности реформы, несколько выросла доля положительных суждений о ее "полезности". Но преобладающим остается мнение, что в замене льгот денежными компенсациями больше вреда, чем пользы. В целом, в оценках населения очевидно равнодушное отношение к этой реформе и к реформам вообще (рис. 6).

4. Заключение

Представления о нормативных показателях служит своеобразным фундаментом для проявления субъективных оценок самоидентификации с тем или иным социальным слоем в плане материальной обеспеченности (см. таблицу). Так, более 10 % респондентов, причисливших себя к категории "богатых", измеряют это лишь возможностью приобретения большинства товаров, а 56 % из тех, кто относит себя к людям среднего достатка, могут позволить себе лишь приобретение необходимых продуктов и одежды.

Таким образом, становится очевидным, что в социальной структуре Мурманской области, ранее считавшейся благополучной и привлекательной в плане материального достатка, происходят серьезные изменения. В результате кардинальных социально-экономических преобразований формируется новая стратификационная модель, характеризующаяся резкой дифференциацией по уровню доходов, материального благополучия, социальному статусу и т.д. Покупательная способность доходов проявилась в низкой самоидентификации по уровню благосостояния, что отнюдь не способствует улучшению социального самочувствия населения. Скорее, наоборот, формирует настороженное отношение к восприятию любых действий властных структур, направленных на изменение уровня доходов. Реформы в обществе всегда сложны, а сформировавшиеся у большинства населения негативные ожидания отнюдь не способствуют положительным результатам их реализации. На наш взгляд, уровень предубежденности в отношении реформирования доходов тем ниже, чем меньше разрыв между реальными и желаемыми доходами.

Возможность в определенной степени повысить уровень доверия населения к действиям властей предоставляется в рамках реализации заявленных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства. Выявление оценок и мнений северян по этому поводу – задача предстоящих социологических исследований.

Опр еделенно, больше пользы Скорее, больше пользы Ничего не изм енит Скорее, больше вреда

Опр еделенно , больше вреда

Рис. 6. Оценка населением Мурманской области реформы по замене льгот денежными компенсациями: больше пользы от нее или вреда (2005 г.), %

Таблица. Соотношение покупательной способности доходов населения Мурманской области с данными самоидентификации (ноябрь 2005 г.), %

|

Варианты ответов |

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать |

Покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает у нас трудностей |

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды |

Денег хватает только на приобретение продуктов питания |

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания |

|

"Богатые" |

88,9 |

11,1 |

– |

– |

– |

|

Люди среднего достатка |

3,9 |

28,3 |

56,3 |

10,7 |

0,8 |

|

"Бедные" |

0,3 |

2,7 |

46,4 |

44,6 |

6,0 |

|

"Нищие" |

0,0 |

1,4 |

6,5 |

57,6 |

34,5 |

|

Затрудняюсь ответить |

3,3 |

6,5 |

48,8 |

29,3 |

12,2 |