Доказательная интерпретация следов повреждений, обнаруженных на лобной кости черепа мужчины из погребения Сунгирь 1

Автор: Васильев С. В., Бужилова А. П., Гаврилов К. Н., Гиря Е. Ю., Корост Д. В., Кудаев А. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье предложено новое описание повреждений черепа Сунгирь 1. Проверена гипотеза о появлении дефектов костной поверхности в процессе раскопок от воздействия лопатой при обнаружении могилы 1. Повреждения черепа Сунгирь 1 были исследованы методами компьютерной томографии и трасологии. Рассматривается история обнаружения и расчистки черепа Сунгирь 1, дается подробная классификация и стратиграфия следов воздействия на лобную кость черепа различными предметами в древности, в ходе раскопок и в лаборатории. Полученные данные позволили сделать вывод о том, что сквозное отверстие удлиненной миндалевидно-подтреугольной формы на лобной кости может быть уверенно интерпретировано как результат прижизненного проникающего ранения головы, которое и стало причиной смерти сунгирца.

Сунгирь, верхний палеолит, палеоантропология, компьютерная томография, трасология, доказательная интерпретация

Короткий адрес: https://sciup.org/143178284

IDR: 143178284 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.7-26

Текст научной статьи Доказательная интерпретация следов повреждений, обнаруженных на лобной кости черепа мужчины из погребения Сунгирь 1

Впервые читатели были ознакомлены с верхнепалеолитической стоянкой Сунгирь в 1959 г. ( Бадер , 1959). С тех пор было проведено достаточно много как археологических ( Сукачев и др. , 1966; Бадер , 1978; Бадер, Михайлова , 1998; Селезнев , 2008; Gavrilov , 2017; Gavrilov, Lev , 2019; Кузьмин и др. , 2020; Жите-нев , 2021; Стулова , 2021), так и антропологических исследований. Написано множество статей и книг, посвященных вопросам таксономического положения сунгирцев, их адаптации к северным условиям, системы жизнеобеспечения и культурного развития ( Алексеева и др. , 2000; Trinkaus, Buzhilova , 2012;

Trinkaus et al. , 2014; Vasilyev, Gerasimova , 2017; Bitaric et al. , 2019; Mounier et al. , 2020; Stansfeld et al. , 2021; Кузьмин и др. , 2021). В последние годы проводятся генетические исследования практически небольшой верхнепалеолитической популяции, в которую включены и сунгирские материалы ( Sikora et al. , 2017). Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена дальнейшему изучению останков взрослого мужчины из первого погребения. Наблюдение С. В. Васильева о несоответствии повреждений, обнаруженных на лобной кости черепа Сунгирь 1, следам, возникшим от воздействия лопаты, повлекло за собой подробное трасологическое исследование данных повреждений и, как результат, пересмотр точки зрения о причине смерти этого индивидуума.

Архивная справка

В соответствии с информацией, содержащейся в архивных материалах о раскопках Сунгиря1, а также в публикации 1998 г. ( Бадер , 1998), обнаружение погребений 1 и 2 (по классификации О. Н. Бадера), относящихся к могиле 1, произошло случайно. 9 августа 1964 г. студент И. П. Хохольчик обнаружил человеческий череп (Сунгирь 5) в ходе прокопки лопатой так называемого контрольного штыка на завершающей стадии раскопок данного участка памятника (кв. Р/157). Находка была сделана на глубине 60 см от начала культурного слоя и, соответственно, на 20 см ниже дна раскопа, законсервированного в 1963 г., после окончания международного симпозиума по стратиграфии и периодизации Сунгиря. От удара лопатой череп частично раскололся. Осколки были собраны, череп оставлен на месте, обложен кирпичами, покрыт досками и засыпан землей. 16 августа череп был расчищен М. М. Герасимовым и О. Н. Бадером. Череп Сунгирь 5, а также сопровождавшие его находки, в том числе камень и скопление охры, первоначально интерпретировались руководителями раскопок как отдельное погребение, частично смещенное вниз по склону в результате оттаивания промерзшего грунта. Тем не менее ниже уровня обнаружения черепа Сунгирь 5, на фоне подстилающей культурный слой супеси, фиксировались пятна темного гумусированного суглинка. Это обстоятельство вынудило участников раскопок проходить нижележащие отложения более внимательно, используя методику косой зачистки (так называемый спицынский штык). 19 августа студентом А. В. Коноваловым во время разборки слоя супеси упомянутым «спицынским» методом был обнаружен череп Сунгирь 1. Как и в предыдущий раз, лопата также зацепила кость, однако это не привело к разрушению черепа. На кости осталась зарубка, и нарушился порядок залегания бусин, лежавших ниткой поверх черепа.

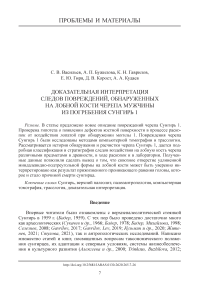

Необходимо особо отметить, что череп Сунгирь 1 был покрыт охрой, лежал на основании и находился относительно посткраниального скелета неестественно высоко. Судя по архивным фотографиям (рис. 1: 1–3 ), он был практически целиком раскрыт еще до расчистки остальной части скелета. 22 августа

Рис. 1. Сунгирская стоянка, раскопки погребения 2, могила 1

(архив О. Н. Бадера)

1 – процесс расчистки погребения 2: череп Сунгирь 1 раскрыт полностью, в то время как посткраниальный скелет остается нерасчищенным; 2 – вид сверху на череп Сунгирь 1 и верхнюю половину посткраниального скелета после расчистки; 3 – вид сбоку на череп Сунгирь 1 и верхнюю половину посткраниального скелета после расчистки к расчистке присоединился М. М. Герасимов, который извлек череп из раскопа 25 августа.

На сегодняшний день можно констатировать следующее:

– не вызывает сомнений, что после обнаружения череп был тщательно и очень профессионально расчищен;

– в погребенном состоянии череп залегал таким образом, что место его повреждения (лобная кость) являлось наиболее высокой, самой выступающей частью всего скелета;

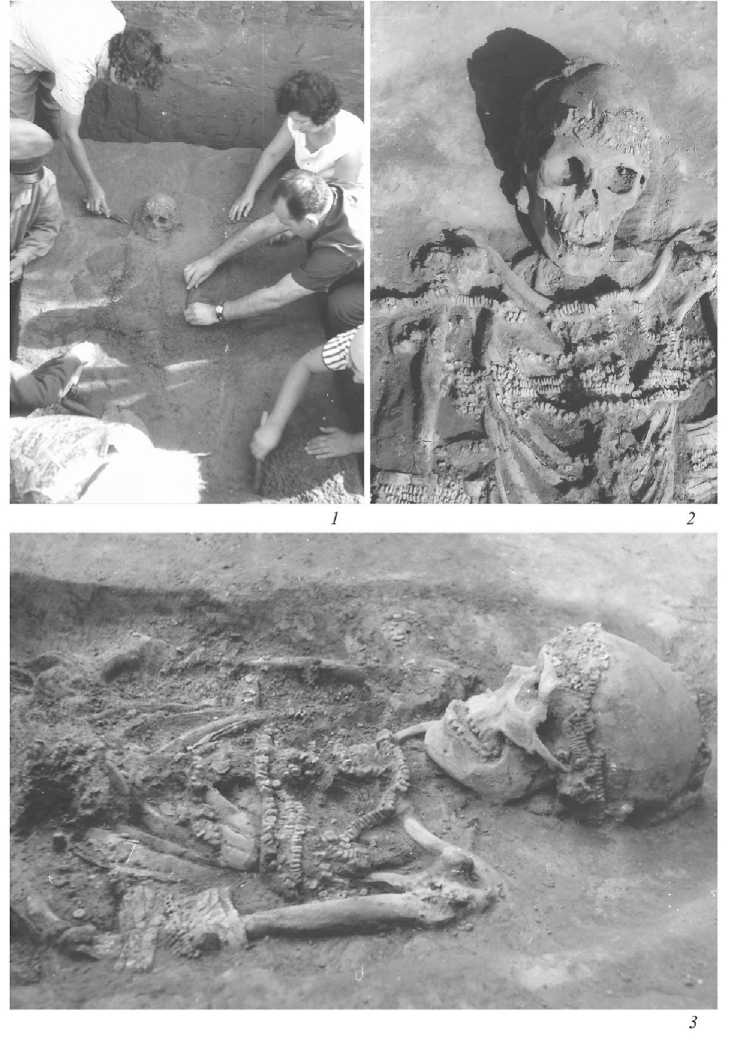

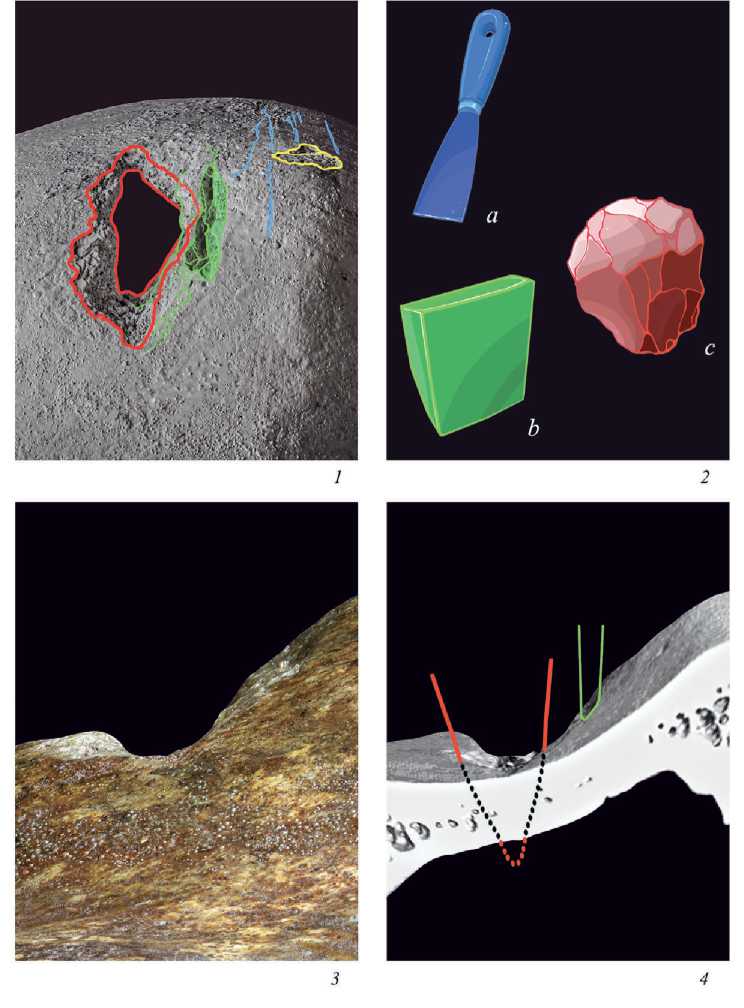

– повреждение лобной кости свода черепа произошло в результате вертикального, несколько скошенного удара предметом с относительно острым широким лезвием, вероятнее всего – лопатой (рис. 2: 1 ). Оно не могло быть получено в результате горизонтальной зачистки слоя, поскольку в таком случае форма повреждения и его размер были бы иными, а кроме того, вряд ли сохранили бы свое положение бусы, найденные на поверхности черепа поблизости от места удара;

– по мере расчистки черепа и высыхания грунта на его поверхности, непосредственно рядом с местом повреждения лопатой, открылось более крупное отверстие неправильно-миндалевидной формы, оказавшееся впоследствии сквозным. Некоторое время оно оставалось расчищенным не до конца. На фотографиях, относящихся к этому периоду раскопок, видны остатки грунта в верхней и нижней частях отверстия (рис. 2: 2 ). При этом нижняя часть миндалевидного отверстия оставалась нерасчищенной даже тогда, когда грунт был уже удален из его верхней части, поскольку этому несколько препятствовала расчистка участка с бусами. В этом легко убедиться, сравнив фото отверстия на черепе в слое (рис. 2: 3 ) и фотографию томографии поверхности уже очищенного черепа (рис. 2: 4 );

– череп был извлечен из слоя и дополнительно очищен снаружи и изнутри лишь по истечении четырех дней после обнаружения. К сожалению, у нас нет никаких данных о том, документировался ли этот процесс, описывалось ли специальным образом отверстие в его лобной кости в поле или в лаборатории.

Исходя из имеющихся архивных материалов, мы склоняемся к мнению, что такие задачи перед раскопщиками не ставились. То есть миндалевидное отверстие изначально рассматривали как результат повреждения черепа лопатой в момент обнаружения в слое. По всей видимости, кость не была прокрашена охрой, и след повреждения лопатой контрастно выделялся лишь на фоне не до конца расчищенного черепа (рис. 2: 1 ). В отмытом виде и поверхность повреждения, и поверхность свода черепа, скорее всего, приобрели одинаковую светло-палевую окраску. Поэтому следы всех видов повреждений на данном участке черепа могли быть приняты за результат единого воздействия. При камеральной обработке место повреждения было закреплено и реставрировано. Отверстие было заполнено вровень с остальной поверхностью черепа традиционной для М. М. Герасимова мастикой – смесью воска и канифоли. Вероятнее всего, эта работа была выполнена сотрудником института этнографии АН СССР Г. В. Лебединской. После заполнения отверстия мастикой все иные внешние поверхности черепа были покрыты защитной красно-коричневой краской.

Рис. 2. Сунгирская стоянка, раскопки погребения 2 (могила 1)

1–3 – вид черепа из погребения Сунгирь 1 в слое, in situ , на различных стадиях расчистки (архив О. Н. Бадера); 4 – трехмерная цифровая модель участка поверхности лобной кости черепа со следами повреждений, полученная методом компьютерной томографии. Художник – А. Н. Тришкина

Методы исследования

По истечении 60 лет был проведен трасологический анализ повреждений, зафиксированных на лобной кости черепа Сунгирь 1. В ходе анализа было установлено, что большая часть изложенных выше событий, связанных с открытием погребения Сунгирь 1, известных нам как по воспоминаниям участников, так и из архивных источников, в той или иной мере отразились на поверхности черепа в виде различного рода следов. При этом все следы, кроме наиболее крупного повреждения в виде большого миндалевидного отверстия в лобной кости, вполне согласуются с известной нам историей исследования.

На первом этапе трасологического изучения в целях наиболее полной и доказательной интерпретации всех видов изменения исходного рельефа внешняя и внутренняя поверхности черепа (в зонах, прилегающих к миндалевидному отверстию) были исследованы с помощью компьютерной томографии. Сканирование проводилось на установке GE phoenix v|tome|x, позволяющей размещение объектов размером с череп. В результате съемки были получены стэки файлов в формате .bmp и глубиной цвета 8 bit. Череп был ориентирован в камере сканера таким образом, чтобы получить наиболее высокое разрешение в области ранения. Трехмерная реконструкция проводилась с помощью программного обеспечения Avizo 9.01.

В дальнейшем внешняя поверхность черепа на участке с отверстием была очищена нами щадящим, бесконтактным способом – путем разогрева и сдувания мастики контролируемой по силе струей горячего воздуха с помощью специального фена. После удаления большей части заполнения отверстия для более четкого выявления мелких элементов рельефа внешние поверхности отверстия и прилегающих к нему участков были исследованы как в натуральном виде, так и c применением магниевого напыления – покрытия тонким слоем магнезии. Фотофиксация следов производилась с помощью установки для макросъемки (штатив с кремальерой для точной фокусировки) в сочетании с камерой Canon EOS 750D, объективами Canon Macro EF-S 60 mm 1:2.8 USM при косонаправленном внешнем освещении люминесцентными осветителями. Для измерения следов, а также для получения резких изображений из множества частично резких использовалось программное обеспечение Altami Studio, Canon EOS Utility и Helicon Focus. Мы строим свои интерпретации исследуемых комплексов следов на основе морфономических наблюдений, полученных в ходе натурных экспериментов, произведенных нашими коллегами-криминалистами ( Казымов и др. , 2008; Шадымов, Рыкунов , 2011; Пиголкин , 2012), а также опыта собственных наблюдений следов травм и трепанаций на черепах, различных по возрасту и месту происхождения ( Гиря и др ., 2020).

Результаты

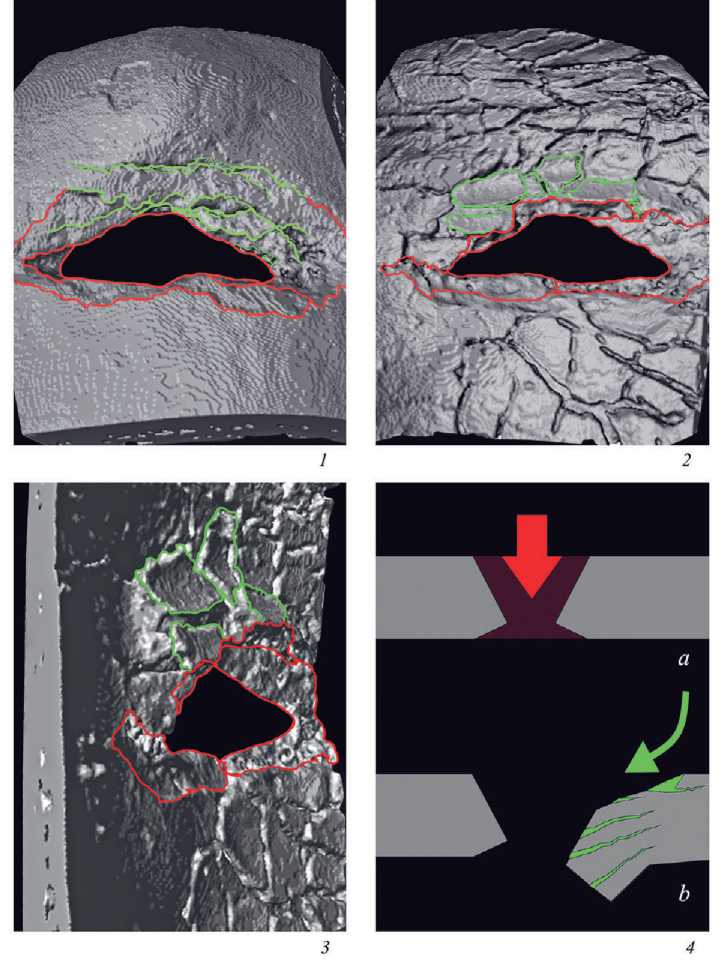

Визуальный осмотр черепа свидетельствует, что с внешней стороны он сохранился на удивление хорошо, даже гладкая поверхность надкостницы дошла до наших дней практически без изменений. В противоположность этому поверхность внутренней компактной пластинки лобной кости претерпела значительные изменения. Результаты томографии показывают, что она, не изменяя общего рельефа внутренней поверхности черепа в целом, покрылась полигональной сетью вертикальных трещин. Более всего они напоминают трещины усыхания. Ширина этих трещин достигает 2–3 мм при глубине 1–2 мм. То есть каждый из участков внутренней компакты, ограниченных трещинами, сжался в горизонтальной плоскости без отслаивания. Причина появления этого растрескивания нам не до конца ясна.

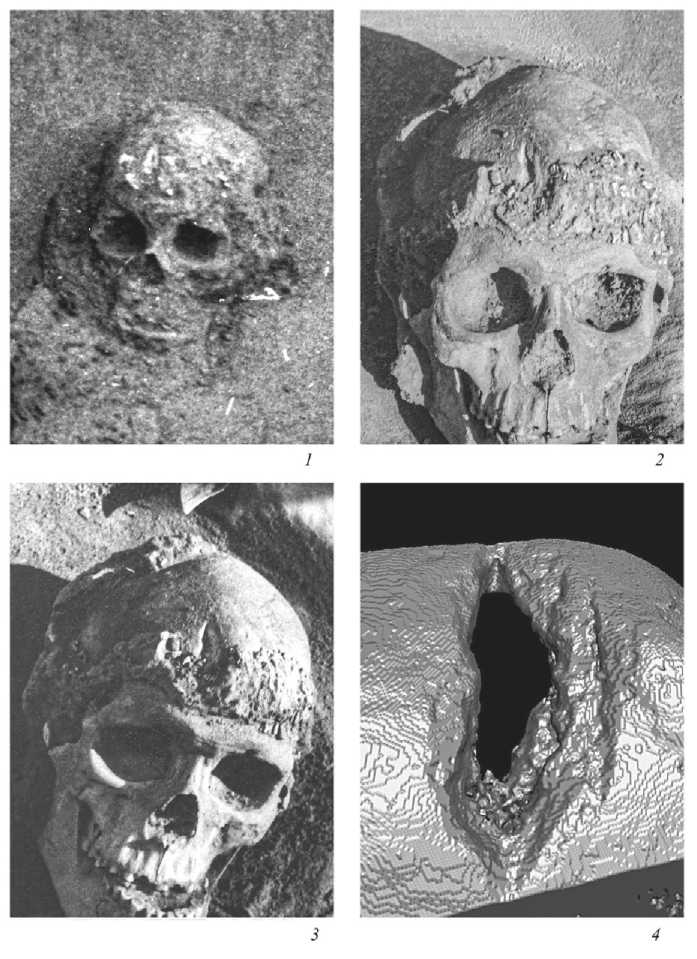

В результате анализа внешней поверхности лобной кости в непосредственной близости от сквозного миндалевидного отверстия был выявлен, зафиксирован и интерпретирован целый ряд различных следов изменения ее формы и исходного естественного рельефа. На основании расположения, стратиграфии и морфологических особенностей эти следы были разделены нами на четыре группы:

-

1. Позднейшие повреждения – следы, возникшие в ходе хранения черепа, после его покраски, нарушающие целостность красочного слоя. В их число входят разрушения надкостницы и верхнего слоя внешней компактной пластины в виде дробления, выкрошенности и прогиба (проседания) участка поверхности по трещине (рис. 3: 1–4 ; на рис. 3: 4 эти следы прорисованы желтым цветом);

-

2. Следы инструментов расчистки – параллельные и субпараллельные следы нарушения ткани надкостницы в виде широких полос с рваными, ломаными линиями краев, возникшие до покраски черепа (рис. 3: 1–4 ; на рис. 3: 4 эти следы прорисованы синим цветом).

-

3. Следы разрушений от удара лопатой, оставленные на уже видоизмененной, разложившейся костной ткани черепа, – смятие, растрескивание внешней компактной пластины и диплоэ, а также растрескивание и прогиб (проседание) всех слоев кости свода внутрь черепной коробки (рис. 2: 4 ; 3: 1–4 ; на рис. 3: 4 эти следы прорисованы зеленым цветом).

-

4. Следы черепной предсмертной травмы дырчатого типа с признаками конического входного отверстия и чешуйчатого выкрошивания внутренней компактной пластинки лобной кости (рис. 2: 4 ; 3: 1–4 ; на рис. 3: 4 эти следы прорисованы красным цветом).

Благодаря компактному расположению всех групп следов на небольшом участке черепа, наличию красочного слоя и в особенности наложению следов третьей и четвертой групп последовательность их возникновения (стратиграфия) устанавливается с максимальной степенью достоверности и не вызывает никаких сомнений.

Следы позднейших повреждений (рис. 3: 1–4 ; на рис. 3: 4 эти следы прорисованы желтым цветом) представляют собой локальную выкрошенность костного вещества и прогиб (проседание по трещине) верхних слоев лобной кости – надкостницы и внешней компактной пластинки. Эти следы позволяют нам оценить свойства костной ткани черепа в ее современном (видоизмененном) состоянии. Исходя из морфологии этих следов, мы можем констатировать, что в сухом виде кость свода черепа из погребения Сунгирь 1 представляет собой достаточно хрупкое, но все еще сохраняющее волокнистость вещество белесо-палевого

Рис. 3. Участок поверхности черепа Сунгирь 1 со следами повреждений

1 – натуральный вид; 2 – рельеф поверхности после напыления оксида магния (MgO); 3 – трехмерная цифровая модель, полученная методом компьютерной томографии; 4 – схема расположения следов повреждений (желтым цветом указаны следы позднейших повреждений, возникшие в ходе хранения черепа; голубым – следы инструментов расчистки черепа в слое; зеленым – следы разрушений от удара лопатой в момент обнаружения черепа в слое; красным – следы древней перимортальной травмы лобной кости черепа). Художник – А. Н. Тришкина оттенка. Очертания контура участка проседания и рельеф его донной части имеют форму, обусловленную выкрошиванием частичек хрупкой костной субстанции в виде пластинок удлиненных пропорций и угловатых очертаний. Само повреждение можно характеризовать как вмятину, которая, вероятнее всего, была произведена твердым предметом с округлой формой контактной поверхности. Внутри продавленного участка прослеживается дугообразная трещина, свидетельствующая, что, несмотря на хрупкость видоизмененной костной ткани при деформации всех трех ее слоев, она тем не менее все еще сохраняет некоторую степень эластичности.

Следы иного (второго) типа воздействия представляют собой группу параллельных царапин и полос выкрошивания тонкого слоя сухой видоизмененной ткани надкостницы черепа (рис. 3: 1–4 , на рис. 3: 4 эти следы прорисованы синим цветом). Эти следы появились на поверхности черепа до его покрытия защитным слоем красителя. Полосы этой выкрошенности прерывистые, пунктирные, относительно узкие – 2–3 мм шириной. Кромки их краев неровные, ломаные, зигзагообразные. Донные части плоские, относительно гладкие, вполне соответствующие поверхностям отслаивания тонких чешуек надкостницы без нарушения слоя внешней компактной пластины кости черепа. Не вызывает сомнения, что эти следы появились в результате продольного скобляще-строга-ющего воздействия шпателем или лезвием раскопочного ножа (рис. 4: 2а ) на поверхности уже частично разложившейся влажной кости в процессе расчистки черепа in situ.

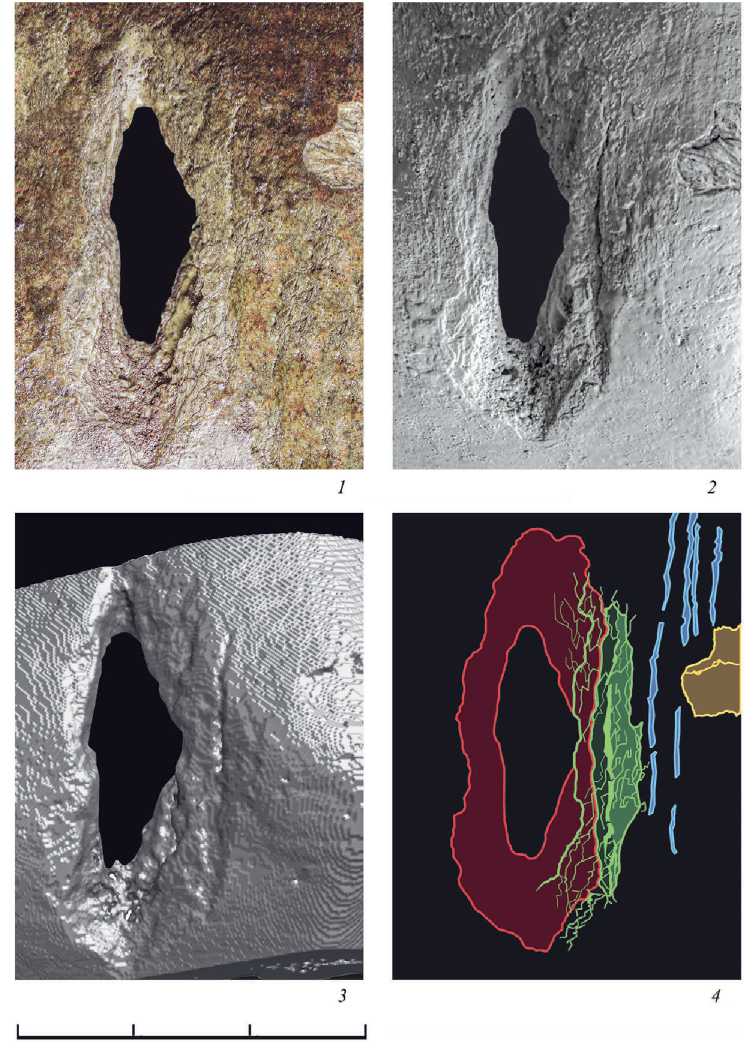

Такие же качества материала отражены и в форме следов третьей группы, которые мы интерпретируем как следы практически вертикального (несколько скошенного) удара предметом с удлиненным острым ребром или краем (рис. 4: 2b ). Именно эти следы мы связываем с дошедшей до нас историей об ударе лопаты студента А. В. Коновалова. Удар был нанесен по черепу с уже видоизмененной, ослабленной процессами разложения костной тканью. Он пришелся на участок, находящийся слева, в непосредственной близости от уже существовавшего сквозного отверстия миндалевидной формы (рис. 2: 4 ; 3: 1–4 ; 4: 1–4 ; 5: 1, 3, 4 ; на всех иллюстрациях эти следы прорисованы зеленым цветом).

В результате данного воздействия кость не только треснула вдоль линии приложения усилия (рис. 3: 2 и 4 ), но и просела вниз равномерно по всей линии воздействия и даже прогнулась вправо, в сторону, имеющую меньшую жесткость, ослабленную присутствующим рядом сквозным отверстием (рис. 4: 1–3 ; 5: 4b ). Продавленная и изогнутая часть костной пластины частично выкрошилась за счет каскадного поперечного и продольного растрескивания и дробления на мелкие угловатые фрагменты.

С помощью томографии прогиб и проседание участков кости свода прослежены также на внутренней поверхности черепа. Несколько таких продавленных внутрь черепа фрагментов – «полигонов» внутренней компактной пластинки – просели и прогнулись на глубину до 10 мм и более (рис. 5: 2, 3 ; смещенные «полигоны» поверхности прорисованы зеленым цветом).

Общая модель данной деформации кости свода черепа показана на схеме (рис. 5: 4b ). Необходимо подчеркнуть, что дробление на угловатые фрагменты, и в особенности продольное расслоение-растрескивание верхней пластинки,

Рис. 4. Участок поверхности черепа Сунгирь 1 со следами повреждений

1 – участок поверхности черепа с напылением оксида магния и указанием мест расположения следов повреждений; 2 – предполагаемый вид предметов, оставивших следы повреждений ( а – шпатель или раскопочный нож; b – лезвие лопаты; c – каменное орудие (бифас?) с уплощенным трехгранным поперечным сечением); 3 – вид на поверхность поврежденного участка в профиль; 4 – цифровая модель профиля поврежденного участка с указанием места расположения и глубины проникновения в кость следов третьей и четвертой групп. Художник – А. Н. Тришкина

Рис. 5. Участок поверхности черепа Сунгирь 1 со следами повреждений

1 – трехмерная цифровая модель внешней поверхности участка лобной кости черепа с указанием контуров следов повреждений; 2 – трехмерная цифровая модель внутренней поверхности участка лобной кости черепа с указанием контуров следов повреждений; 3 – трехмерная цифровая модель внутренней поверхности участка лобной кости черепа: прогиб и проседание участков кости свода на внутренней поверхности черепа и чешуйчатое выкро-шивание, опоясывающее отверстие; 4 – схема, демонстрирующая динамику формирования следов повреждений третьей (a) и четвертой (b) групп (зеленым цветом показаны следы третьей группы, красным – четвертой). Художник – А. Н. Тришкина черепной кости никоим образом не могло бы образоваться, если бы костная ткань была в свежем, невидоизмененном состоянии.

Таким образом, данная группа следов представляет собой повреждение, с одной стороны, в чем-то (по кинематике) очень сходное с классической формой рубленых травм черепа, а с другой – не вполне идентичное им. При нанесении косонаправленного удара рубящим орудием по поверхности свежих плоских костей возникает удлиненная линзовидная в плане, двугранная в поперечном сечении травма ( Пиголкин , 2012. С. 183). Одна из граней такой травмы представляет собой поперечный поверхности кости срез, вторая – поверхность скола или вылома фрагмента кости. Скол или вылом на одном из бортов такого повреждения всегда берет начало от линии максимального проникновения лезвия рубящего орудия в кость. Такова общая модель формирования рубленых травм на поверхности свежей (живой) твердой, эластичной и упругой кости ( Шадымов, Рыкунов , 2011. С. 90).

Следы второй группы на черепе из погребения Сунгирь 1 выглядят несколько иначе по причине иного состояния костной ткани. В момент нанесения удара черепная кость уже была хрупкой, утратившей свойственные ей крепость, вязкость и частично эластичность. Кроме того, по всей вероятности, лезвие орудия воздействия не было острым. В результате вместо четко очерченного среза и скола костной ткани мы имеем следы линейной, асимметричной V-образной в профиле деформации в виде продавливания-проседания, прогиба, дробления, поперечного растрескивания и каскадного горизонтального расслоения локального участка кости свода черепа.

Обсуждение

Опираясь на полученные результаты исследования повреждений черепа Сунгирь 1, мы можем констатировать, что, судя по морфологии различных результатов воздействия, следы первой, второй и третьей групп последовательно возникали на черепе с уже аналогичным образом видоизмененным состоянием костной ткани. Иными словами, они были образованы на уже сухой и хрупкой кости свода черепа.

Комплекс следов четвертой группы представлен в виде сквозного отверстия с биконическим профилем и неправильно-миндалевидными очертаниями в плане (рис. 2: 4 ; 3: 1–4 ; 4: 1–3 ; 5: 1, 3, 4 ; на всех рисунках эти следы прорисованы красным цветом). Как уже было указано ранее, форма этого отверстия частично изменена группой следов, образовавшихся в результате стратиграфически последующего удара лопатой. Тем не менее, поскольку уцелевшая часть отверстия составляет более половины его периметра, морфология следов повреждения читаема и вполне достоверно определима на обеих сторонах лобной кости.

В данном случае она во всех деталях соответствует характеристикам деформации крепкой «живой» кости черепа. А именно – черепной предсмертной травме в виде рублено-дырчатого перелома с признаками входного отверстия в виде усеченной призмы и контурного чешуйчатого выкрошивания внутренней компактной пластинки лобной кости (рис. 5: 2, 3, 4а). Используя терминологию судебной медицины, в целом можно сказать, что удлиненно-миндалевидное отверстие на черепе Сунгирь 1 соответствует характеристикам рубленой дырчато-вдавленной травмы (Шадымов, Рыкунов, 2011. С. 90).

Исходя из данных криминалистов, основанных на результатах натурных экспериментов с биоманекенами, с одной стороны, и анализа комплекса характеристик следов четвертой группы – с другой, мы констатируем, что данная травма могла быть нанесена острым лезвием твердого массивного предмета с ограниченной поверхностью под углом, близким к 90° (криминалисты определяют угол удара рубящим объектом с точностью до 15°). Края этого повреждения на наружной компактной пластинке отвесные, грубоволнистые в плане (рис. 5: 1, 3 ). Концы удлиненного отверстия закруглены (рис. 3; следы прорисованы красным цветом). Несомненно, в результате удара какое-то количество костной ткани внутри отверстия было раздроблено на узкие террасовидные участки трещинами, образовавшимися от воздействия большой силы. Однако, к сожалению, ни в ходе раскопок, ни в процессе камеральной расчистки черепа эти осколки обнаружены не были.

Со стороны внутренней компактной пластинки данный дефект представлен в виде чешуйчатого выкрошивания, опоясывающего отверстие. Его размеры равны, а местами и превышают размеры наружного отверстия. Несмотря на невысокое разрешение наших томографических изображений, эта зона читается вполне отчетливо (рис. 5: 2, 3 ; зона сколов выкрошенности очерчена красной линией).

Благодаря качествам внутреннего компактного слоя в момент внешнего воздействия от нижнего края отверстия (по всей длине его периметра) в плоскости внутренней поверхности свода черепа отделялись уплощенные раковистые сколы, плавно выклинивающиеся по мере удаления от кромки края. Налагаясь друг на друга, негативы этих сколов образовали сплошную полосу, опоясывающую отверстие. Трещины, присутствующие на всей поверхности внутренней компактной пластинки лобной кости черепа, в зоне полосы внутренней выкро-шенности отсутствуют. Это произошло потому, что весь ее твердый и хрупкий слой был удален сколами выкрошенности еще до образования этих трещин.

Опираясь на постулат о соответствии формы и размеров дырчатых переломов форме и размеру травмирующей поверхности, можно констатировать, что ударная часть предмета воздействия имела форму лезвия рубящего орудия с уплощенным трехгранным поперечным сечением (рис. 4: 2с ). Вероятнее всего, подобные очертания, необходимые вес и массивность могли иметь камень случайно подобранной формы, крупный массивный скол или край толстого массивного плоско-выпуклого бифаса.

Таким образом, подводя общий итог доказательной интерпретации всех четырех групп следов, рассмотренных выше, мы можем констатировать следующее:

– В момент обнаружения, расчистки и камеральной обработки костное вещество черепа Сунгирь 1 представляло собой костную субстанцию, утратившую основные качества «живой» кости – жесткость, прочность, вязкость и эластичность. Судя по следам, образовавшимся на внешней поверхности черепа во время обнаружения, расчистки и хранения, это непрочное, относительно мягкое и хрупкое вещество со слабыми признаками вязкости и эластичности.

Эти качества отражены в форме следов первой, второй и третьей групп: следов от удара, проявившихся после покраски черепа (в период 60-летнего хранения), а также следов от удара лопатой и расчистки в слое.

– Сквозное отверстие удлиненной миндалевидно-подтреугольной формы на лобной кости является стратиграфически наиболее ранним из всех видов повреждений, обнаруженных на черепе. Отверстие было произведено в момент, когда костная ткань еще не была видоизменена. Следы удара лопатой лишь частично разрушили одну из его сторон. Исходя из общей формы следов данного повреждения, оно интерпретируется нами как произведенная по свежей кости (перимортальная) рубленая дырчато-вдавленная травма лобной части свода черепа. Морфология миндалевидного отверстия в деталях соответствует проникающему ранению головы при жизни.

– Данное повреждение не могло быть произведено лопатой в момент обнаружения в раскопе. Об этом можно судить вполне определенно и доказательно, исходя из несоответствия формы следов деформации качеству костного материала и форме травмирующей поверхности орудия воздействия. Реконструируемые вполне однозначно массивность и подтреугольное сечение орудия воздействия не соответствуют очертаниям лезвия лопаты.

– Судя по высокому росту погребенного, месту расположения травмы и направлению действующей силы, вероятнее всего, в момент удара жертва могла находиться в положении лежа на спине, а человек, нанесший удар, сидел на его груди, удерживая орудие убийства двумя руками. Второй вариант сценария убийства допускает, что жертва стояла на коленях.

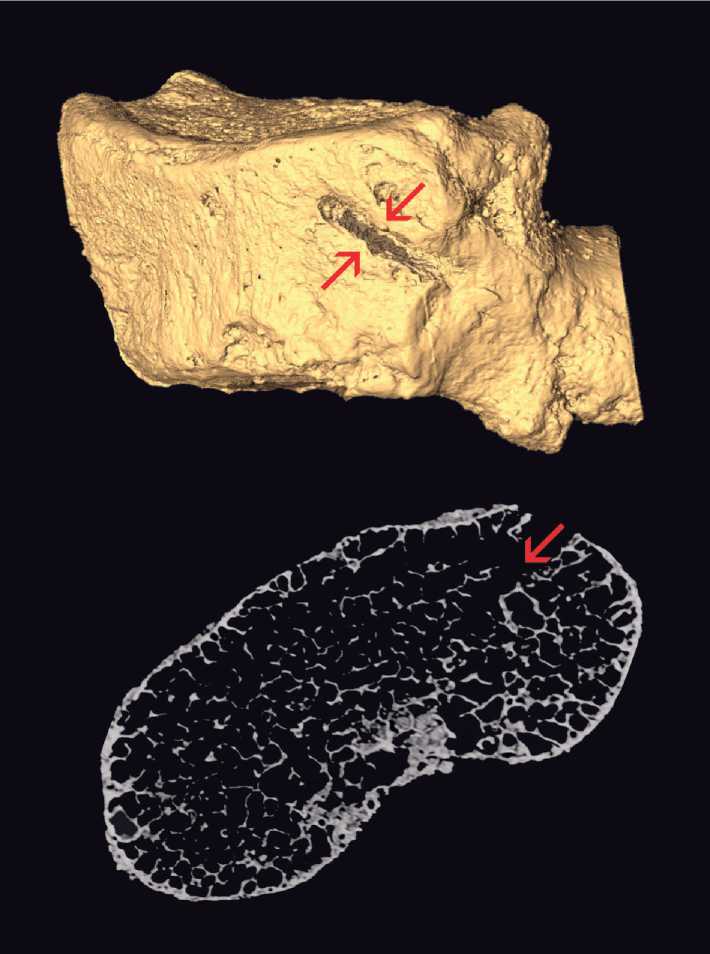

В связи с появлением новых данных важно обратиться к другой, описанной ранее травме сунгирца, открытие которой также было связано со счастливой случайностью. Впервые инвентаризация сохранности костей скелета индивидуума из погребения Сунгирь 1 была проведена Г. В. Лебединской и Т. С. Сурниной в 1965 г. после реставрации и консервации костей в лабораторных условиях. Останки сунгирца отличались исключительной сохранностью не только черепа и нижней челюсти, но и других частей скелета ( Лебединская, Сурнина , 1984). Впоследствии, в 1999 г., А. П. Бужилова и Г. В. Лебединская провели повторную инвентаризацию, зафиксировав отсутствие фрагментов обеих лопаток, костей запястья и пясти, а также двух грудных позвонков – с учетом первого инвентарного списка костей ( Бужилова, Лебединская , 2000. С. 49). В 2009 г. после обнаружения недостающих фрагментов были проведены дополнительные исследования этих частей скелета. Внимание привлек один из грудных позвонков, который был изучен дополнительно радиологическими методами ( Trinkaus, Buzhilova , 2012). По версии исследователей, сунгирец умер от последствий удара тупым предметом с острым краем в основание шеи слева (частично проникающее ранение оставило след на первом грудном позвонке). Исходя из анатомической локализации повреждения в области крупных кровеносных сосудов, такое ранение должно было прервать мозговое кровообращение и привести к немедленной смерти. След от удара располагается на позвонке слева по косой, образуя угол около 40° (медиальный конец – ниже латерального). Его протяженность около 10 мм, а высота повреждения варьирует в пределах 1,9–2,2 мм, постепенно сходя на нет в глубину – к его дистальной части (рис. 6). Глубина

Рис. 6. Следы колотой травмы на первом грудном позвонке скелета из погребения Сунгирь 1. Место расположения следов повреждений указаны красными стрелками.

Вверху – натуральный вид, внизу – срез микрокомпьютерной томографии проникновения орудия в тело позвонка около 2 мм. По мнению исследователей, такой удар мог быть нанесен орудием с заостренным краем, подтреугольный конец которого размерами не меньше, чем выявленные параметры повреждения (10 × 2,1 × 2 мм, соответственно: ширина × высота × глубина). Не исключено, что кость была задета частично, поэтому точные размеры орудия по параметрам ранения реконструировать не представляется возможным (Trinkaus, Buzhilova, 2012). Тем не менее острый подтреугольный край этого объекта (не менее 10 мм шириной и не менее 2 мм толщиной) достаточно длинный, чтобы сквозь мягкие ткани достичь тела позвонка. В погребении в ходе раскопок в районе колен индивидуума было обнаружено каменное орудие подходящей формы (Бадер, 1998. С. 40).

Заключение

Таким образом, с учетом впервые описанной травмы черепа, предложенное ранее Э. Тринкаусом и А. П. Бужиловой число сценариев обстоятельств смерти сунгирца значительно сокращается. Безусловно, остается основная причина смерти от рук другого человека, но теперь обстоятельства кажутся более очевидными – это не трагическая случайность, происшедшая на охоте. Сунгирец был в статичном состоянии и мог лежать, или, что тоже вероятно, сидеть, или стоять на коленях. В первом случае человек, нанесший смертельный удар, сидел у него на груди; во втором – к нему подошел сзади. Им был нанесен сильный удар по голове, от которого мужчина упал замертво, скорее всего, на спину, так как последовал еще один смертельный удар в область шеи. Сунгирец скончался на месте от быстрой потери крови. По-прежнему мы не можем однозначно сказать, наступила ли эта смерть вследствие социального конфликта или была частью ритуального жертвоприношения ( Бужилова , 2000; Trinkaus, Buzhilova , 2012). Вероятно, дальнейшие обстоятельные исследования, в том числе археологического контекста сунгирских погребений, будут способствовать лучшему пониманию причин его гибели.