Доклиническое токсикологическое изучение алофаниба - аллостерического ингибитора рецептора фактора роста фибробластов 2 типа

Автор: Лапина Н.В., Стосман К.И., Мелихова М.В., Вакуненкова О.А., Батоцыренова Е.Г., Кашуро В.А., Рожко М.А.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Фундаментальные и трансляционные исследования

Статья в выпуске: 3 т.9, 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Ингибирование рецептора фактора роста фибробластов 2 типа (ФРФР2) представляется целесообразным у больных с опухолями, экспрессирующими или амплифицирующими ФРФР2. Токсичность аллостерических ингибиторов ФРФР2 ранее не изучалась. Цель исследования. Оценка токсичности противоопухолевого препарата алофаниб (RPT835), аллостерического ингибитора рецептора фактора роста фибробластов 2 типа (ФРФР2), в стандартных экспериментальных моделях in vivo на грызунах и негрызунах. Материалы и методы. Общетоксическое действие препарата было изучено в остром и хроническом эксперименте на беспородных животных (крысах и кроликах) обоего пола. Экспериментальное исследование было проведено в соответствии с этическими принципами обращения с лабораторными животными. Результаты. Предположение о том, что ингибирование только одного рецептора ФРФР2 обеспечит низкий уровень токсичности, подтвердилось. Установлено, что алофаниб относится к 4 классу малотоксичных химических веществ по классификации степени опасности токсического действия лекарственных средств и к малоопасным лекарственным препаратам по величине индекса широты терапевтического действия, а также к 3 классу (малотоксичный лекарственный препарат) в соответствии с классом опасности для клинического применения...

Доклинические исследования, токсичность, таргетная терапия рака, алофаниб, рецептор фактора роста фибробластов 2 типа

Короткий адрес: https://sciup.org/140246950

IDR: 140246950 | DOI: 10.18027/2224-5057-2019-9-3-65-70

Текст научной статьи Доклиническое токсикологическое изучение алофаниба - аллостерического ингибитора рецептора фактора роста фибробластов 2 типа

Таргетная терапия злокачественных новообразований с воздействием на определенные мишени в опухоли является современным персонализированным подходом в онкологии [1–4]. В последнее время все больше появляется данных, подтверждающих значение сигнального пути фактора роста фибробластов и его рецепторов (ФРФР) в развитии рака. Открытие гиперэкспрессии, мутаций, амплификации ФРФР2 типа (ФРФР2) в различных типах злокачественных опухолей привело к идее разработки нового вида терапии [5]. Одним из направлений разработки препаратов такого типа является блокирование рецептора, которое приводит к практически полному торможению роста опухоли, что было доказано в экспериментальных моделях. Данный факт служит основанием для разработки противоопухолевых лекарственных препаратов с таким механизмом действия. Использование аллостерического ингибитора в качестве действующего компонента препарата позволяет снизить активность рецептора путем блокирования участка рецептора, отличного от активного центра. Главные преимущества аллостерических ингибиторов: высокое сродство к мишени, низкая токсичность, высокая чувствительность клеток, имеющих мутации, к терапии, активность при различных изоформах рецептора. В настоящий момент аллостерические таргетные

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АЛОФАНИБА — АЛЛОСТЕРИЧЕСКОГО ИНГИБИТОРА

РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ 2 ТИПА препараты в онкологии не зарегистрированы и находятся на этапе изучения.

МЕТОДЫ

Общетоксическое действие препарата было изучено в остром и хроническом эксперименте на беспородных животных (крысах и кроликах) обоего пола. Экспериментальное исследование было проведено в соответствии с этическими принципами обращения с лабораторными животными [9].

Для определения показателей острой токсичности препарат вводили крысам внутривенно. В эксперименте было использовано 36 самцов и 36 самок. Дозирование осуществляли в расчете на действующий компонент (50 мг / мл) по Литчфилду-Уилкоксону. Расчеты средних летальных доз проводили пробит-анализом по Финни. Введение больших объемов проводили дробно по 1 мл с интервалом 1 час. Контрольным животным вводили воду для инъекций в тех же объемах.

Хроническую токсичность изучали на 320 крысах (160 самцах и 160 самках) и 24 кроликах (12 самцах и 12 самках). Препарат вводили внутривенно в течение 180 дней крысам в дозах 8,1 мг/кг и 40,5 мг/кг, кроликам — 4,5 мг/кг и 22,5 мг/кг.

В ходе хронического эксперимента изучалось влияние препарата на выживаемость, массу тела, потребление корма, воды, выделение мочи, ректальную температуру, сердечно-сосудистую деятельность, двигательную и исследовательскую активность, а также на биохимические показатели и состав периферической крови. Также проводилась оценка патоморфологических и гистологических показателей, местнораздражающего действия. Анализ крови выполняли на гематологическом анализаторе ВС-3000 plus, компании Mindray (КНР). Определение биохимических показателей производили на биохимическом анализаторе А-25 фирмы «BioSystems» (Испания) с использованием наборов фирмы «BioSystems». Кровь для исследований брали у животных после мгновенной декапитации под легким эфирным наркозом.

Гистологические исследования мест контакта с препаратом (хвостовые вены) проводили по стандартным методикам. Исследование микропрепаратов проводили с помощью светооптического микроскопа Leica DM LS и цифровой фотокамеры Leica DC320 (Германия).

Иммунотоксические и аллергизирующие свойства алофаниба изучали на 45 морских свинках (самцах) и 96 мышах линии СВА (самцах). Препарат вводили внутривенно в течение 14 дней в дозах 16,8 и 84 мг/кг для мышей, для морских свинок — 6,7 и 33,6 мг/кг. Для оценки иммуноток-сических свойств исследовали показатели врожденного и адаптивного иммунитета. Фагоцитарную активность гранулоцитов изучали в присутствии зимозана. Влияние препарата на адаптивный иммунитет оценивали в отчет на введение Т-зависимого антигена эритроцитов барана в реакции гиперчувствительности замедленного типа и реакции гемагглютинации [10]. Для оценки аллергизирующих свойств применяли регистрацию реакции анафилактического шока, непрямой реакции дегрануляции тучных клеток и конъюнктивальную пробу [10]. Изучение пирогенности препарата было выполнено на кроликах в соответствии с требованиями Общей фармакопейной статьи [11]. Ало-фаниб вводили однократно внутривенно в дозах 4,5 мг/кг и 22,5 мг/кг. Измерение температуры после введения проводили с интервалом 30 минут на протяжении трех часов.

Обработка данных выполнена с использованием пакета статистических программ «Statistica 6.0» фирмы StatSoft (США). Отличия между выборками оценивали с помощью параметрического (Стьюдента) и непараметрического (Манна-Уитни) критериев.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты токсикометрии, данные наблюдений за экспериментальными животными в постинтоксикационном периоде острого отравления, а также данные некропсии позволяют отнести готовую лекарственную форму препарата алофаниба к IV классу токсичности химических веществ [12]. Среднее значение ЛД50 лекарственной формы препарата при внутривенном введении составило около 1680 мг/кг в перерасчете на основной действующий компонент.

В хроническом эксперименте введение препарата не вызывало практически никаких патологических измене-

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АЛОФАНИБА — АЛЛОСТЕРИЧЕСКОГО ИНГИБИТОРА РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ 2 ТИПА

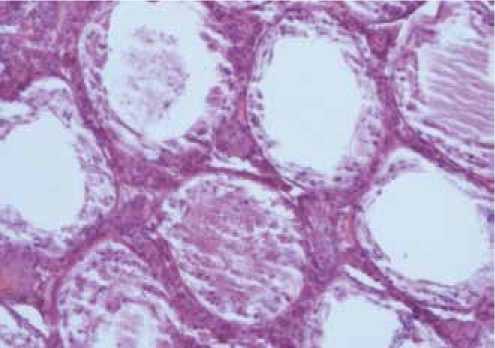

Рисунок 1. Семенник крысы. 1 доза. Большинство семенных канальцев пусты, некоторые содержат аморфные эозинофильные массы. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение×100.

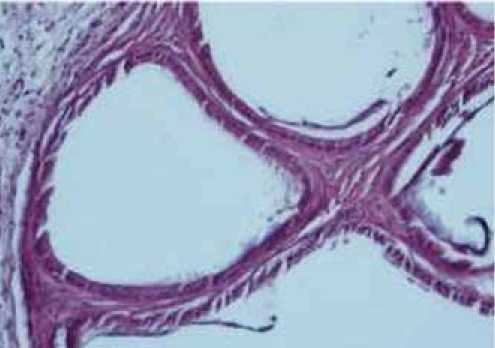

Рисунок 2. Семенник крысы. 2 доза. Семенные канальцы пусты. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение× 100.

ний со стороны поведения и общего состояния животных, массовых коэффициентов органов, макроскопических изменений головного мозга, внутренних и эндокринных органов. Введение препарата не оказало токсического воздействия на сердечно-сосудистую деятельность: не влияло на ЭКГ животных, на сократительную способность сердца и уровень артериального давления, не изменяло автоматизма, возбудимости и проводимости.

При введении первой дозы препарата, эквивалентной терапевтической, большинство семенных канальцев крыс оказались пусты, элементы сперматогенеза не классифицировались, можно было выделить измененные спермато-гонии первого порядка и сперматоциты (рис. 1).

При введении пятикратной дозы семенные канальцы также были пусты и выстланы цилиндрическим эпителием (рис. 2). Аналогичные изменения были выявлены и у самцов кроликов, что позволило сделать заключение об угнетении сперматогенеза на фоне длительного введения препарата.

Исследование биохимических показателей, морфологического состава периферической крови и костного мозга, функционального состояния печени и почек, белковый, углеводный и жировой виды обмена веществ не выявило никаких изменений. Изучаемые параметры соответствовали по своему количественному и качественному составу видовой физиологической норме. Незначительное, но статистически достоверное увеличение уровня фосфатов с 1,8 до 4,3 ммоль/л (первая доза) и с 1,6 до 4,9 ммоль/л (пятикратная доза) отмечалось у крыс через 6 месяцев введения алофаниба. Гиперфосфатемия является известным класс-специфическим побочным эффектом ингибиторов ФРФР [13]. Результаты настоящего исследования подтверждают гипотезу о том, что выраженная гиперфосфатемия развивается при ингибировании ФРФР1, но не ФРФР2.

На основании результатов хронического эксперимента был рассчитан индекс безопасности препарата, который составил 5,1. Данное значение величины индекса позволи- ло отнести изучаемое лекарственное средство к III классу (малотоксичных) лекарственных препаратов [14].

При изучении возможности развития иммунотоксических эффектов при введении алофаниба в течение 14 дней не было выявлено его негативного влияния на массовые коэффициенты и число ядросодержащих клеток иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), а также на показатели врожденного и клеточного иммунного ответа. У 40% мышей, получавших изучаемый препарат, наблюдалось снижение функциональной активности иммуноцитов в индуктивную фазу антителогенеза при иммунизации гетерологичным антигеном. Изменения были умеренно или слабо выраженными и не носили дозозависимого характера (табл. 1).

Снижение продукции иммуноглобулинов было тран-зиторным. Полная нормализация функций плазмоцитов наблюдалась уже через 14 дней после последнего введения препарата. Поскольку восстановление функциональной активности клеток происходило в сроки 7–14 дней, можно заключить, что серьезного повреждения иммунной системы экспериментальных животных не наблюдалось [10]. Оценка способности препарата при его введении в организм вызывать состояние гиперчувствительности

Таблица 1. Влияние алофаниба на реакцию гемагглютинации у мышей СВА

|

Изучаемые показатели (М ± m) |

Экспериментальные группы, n=8 |

||

|

Контроль (вода для инъекций) |

Доза препарата |

||

|

16,8мг/кг |

84мг/кг |

||

|

Общий титр антител, Log2 |

7,4 ± 0,3 |

4,8 ± 0,6* |

4,5 ± 0,9* |

|

Титр IgG, Log 2 |

4,9 ± 0,2 |

2,5 ± 0,5* |

2,3 ± 0,6* |

|

Титр IgM, Log2 |

2,5 ± 0,2 |

2,3 ± 0,2 |

2,3 ± 0,4 |

Примечание: * — различия значимы по сравнению с контрольной группой животных, р<0,05

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АЛОФАНИБА — АЛЛОСТЕРИЧЕСКОГО ИНГИБИТОРА

РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ 2 ТИПА

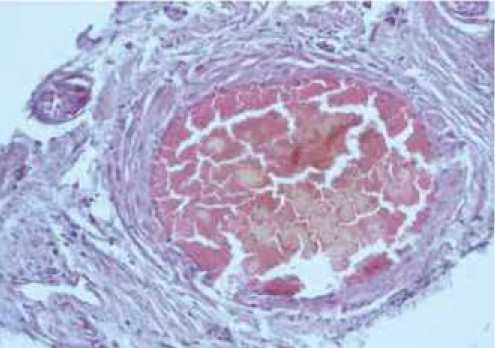

Рисунок 3. Вена крысы, получавшей препарат Алофаниб в дозе 8,1 мг/кг. Окраска гематоксилином и эозином.

Увеличение× 100.

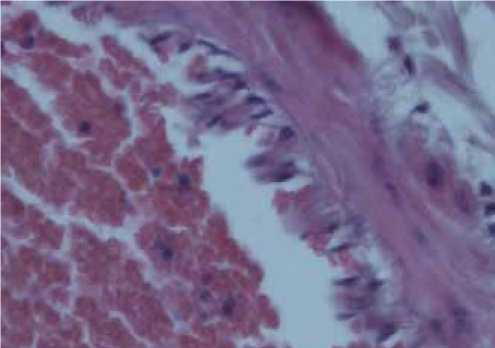

Рисунок 4. Вена крысы, получавшей препарат Алофаниб в дозе 40,5 мг/кг. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение×400.

не выявило у препарата аллергизирующих свойств в реакциях общей анафилаксии, дегрануляции тучных клеток и в конъюнктивальной пробе.

Описанные выше результаты экспериментального исследования по изучению влияния препарата на систему иммунитета позволили заключить, что препарат алофаниб не обладает иммунотоксическими и аллергизирующими свойствами, а выявленные изменения носят транзиторный характер.

Проведенное гистологическое исследование стенки венозных сосудов показало, что препарат оказывает местно-раздражающее действие, характеризующееся наличием умеренно выраженной воспалительной инфильтрацией лейкоцитов. Введение препарата в дозе 8,1 мг/кг привело к заполнению просвета вены тромботическими массами, ее стенка была разрыхлена и содержала единичные лейкоциты и макрофаги (рис. 3).

В более высокой дозе изменения носили более выраженный характер. Эндотелиоциты расположены в виде «частокола». В адвентиции видны единичные лейкоциты и макрофаги (рис. 4).

Поскольку лекарственная форма препарата представляет собой раствор для инъекций, была изучена его пиро- генность. Определение температурной реакции кроликов на введение препарата показало отсутствие пирогенного действия.

ОБСУЖДЕНИЕ

Алофаниб относится к 4 классу малотоксичных лекарственных веществ. Ведение препарата в течение 180 дней не вызывает патологических изменений со стороны основных органов и систем организма. Препарат не обладает пирогенными свойствами. Токсикологические исследования показали, что основными органами-мишенями являются семенники (яички), что может приводить к нарушению сперматогенеза у мужчин, и сосуды (особенно в месте введения препарата), что может сопровождаться воспалительными реакциями, тромбозом и развитием артериальной гипертензии. Данные нежелательные явления, по-видимому, связаны с механизмом действия препарата — ингибированием ФРФР2, который, как было показано в нескольких крупных исследованиях, экспрессируется на сперматоцитах и эндотелиоцитах. Препарат может изучаться в рамках клинического исследования 1 фазы.

Список литературы Доклиническое токсикологическое изучение алофаниба - аллостерического ингибитора рецептора фактора роста фибробластов 2 типа

- Imyanitov EN, Demidova IA, Gordiev MG, Filipenko ML, et al. Distribution of EGFR Mutations in 10,607 Russian Patients with Lung Cancer. Mol Diagn Ther. 2016 Aug;20 (4):401 - 406.

- Бесова Н. С., Бяхов М. Ю., Константинова М. М., Лядов В. К. с соавт. Практические рекомендации по лекарственному лечению рака желудка // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2018 (том 8). С. 273 - 288

- Тимофеев И. В., Варламов И. С., Петкау В. В., Сафина С. З. с соавт. Продолжительность жизни больных метастатическим почечно-клеточным раком в Российской Федерации: результаты многоцентрового регистрового исследования RENSUR3. Злокачественные опухоли. 2019;9 (2):45 - 52.

- Demidova I, Grinevich V, Avdalian A, Imyanitov E, et al. Detection of ALK rearrangements in 4002 Russian patients: The utility of different diagnostic approaches. Lung Cancer. 2017 Jan;103:17 - 23.

- Tsimafeyeu I, Khasanova A, Stepanova E, Gordiev M, Khochenkov D, Naumova A, Varlamov I, Snegovoy A, Demidov L. FGFR2 overexpression predicts survival outcome in patients with metastatic papillary renal cell carcinoma. Clin Transl Oncol. 2017 Feb;19 (2):265 - 268.

- Tsimafeyeu I, Daeyaert F, Joos JB, Van Aken K, et al. Molecular modeling, de novo design and synthesis of a novel, extracellular binding fibroblast growth factor receptor 2 inhibitor alofanib (RPT835). Medicinal Chemistry, 2016, 12, 1 - 15.

- Хоченков Д. А., Степанова Е. В. Антиангиогенная активность Алофаниба - аллостерического ингибитора рецептора 2-го типа фактора роста фибробластов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2015, 2015.-N 7.-С. 96 - 100.

- Tsimafeyeu I, Ludes-Meyers J, Stepanova E, Daeyaert F, Kochenkov D, Joose JB, Solomko E, Van Akene K, Peretolchina N, Yin W, Ryabaya O, Byakhov M, Tjulandin S. Targeting FGFR2 with alofanib (RPT835) shows potent activity in tumor models. Eur J Cancer. 2016 Jul;61:20 - 8.

- Руководство по содержанию и использованию лабораторных животных, (FELASA), 2010

- Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. - М.: Гриф и К, 2012. - 944 с.

- Государственная фармакопея Российской федерации, XIII издание, ч. 1, 2016).

- Березовская И. В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при парентеральных способах введения, Химико-фармацевтический журнал, Т. 37, № 3, 2003.

- Tsimafeyeu I, Bratslavsky G. Fibroblast growth factor receptor1 as a target for the therapy of rеnal cell carcinoma. Oncology. 2015;88 (6):321 - 31.

- Tyulyandina A, Harrison D, Yin W, Stepanova E, et al. Alofanib, an allosteric FGFR2 inhibitor, has potent effects on ovarian cancer growth in preclinical studies. Invest New Drugs. 2017 Apr;35 (2):127 - 133.